Колодцы как источник культурно-хронологической информации (по материалам поселения Каменный Амбар в Южном Зауралье)

Автор: Епимахов А.В., Пантелеева С.Е., Корякова Л.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы 44 радиоуглеродные даты, полученные при изучении 18 колодцев разных периодов бронзового века на поселении Каменный Амбар в Южном Зауралье. На предварительном этапе работы были определены статистические выбросы, что повысило достоверность выводов. Фрагменты керамики из заполнения колодцев, контекстуальный анализ и результаты датирования позволили провести культурную атрибуцию почти всех объектов (31 из 34). Проанализированные структуры были разделены на четыре хроностратиграфические группы, соответствующие разным фазам застройки поселения. Статистически оценены их продолжительность и хронологические границы. Установлено, что большинство колодцев было сооружено в синташтинско-петровский период (плотная регулярная застройка в границах укреплений). Он включал три строительные фазы, наиболее поздняя из которых соотносится с петровской керамикой. Второй период (хаотичноерасположение отдельных сооружений) связан со срубно-алакульскими древностями и представлен всего четырьмя колодцами. Результаты моделирования позволяют заключить, что история поселения насчитывает менее полутора веков, включая непродолжительный хронологический разрыв между двумя периодами. Синташтинская (фазы 1 и 2) и петровская (фаза 3) традиции в рамках первого периода развивались последовательно и, вероятно, частично синхронны в поздней части. В срубно-алакульский период (фаза 4) наблюдается трансформация архитектурной традиции, модификация схемы расположения и конструкции колодцев.

Эпоха бронзы, зауралье, колодцы, радиоуглеродное датирование, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146211

IDR: 145146211 | УДК: 903.48 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.095-105

Текст научной статьи Колодцы как источник культурно-хронологической информации (по материалам поселения Каменный Амбар в Южном Зауралье)

Древнее поселение является открытым комплексом, в этой связи определение его хронологических позиций трудно назвать тривиальной задачей, даже если речь идет о монокультурных объектах. Ситуация, когда в рамках одного памятника обнаружена керамика разных культур, типична для бронзового века Зауралья. Нередки также следы ремонтов и перестроек, которые в условиях небольшой мощности культурного слоя и неясной стратиграфии не имеют однозначной культурно-хронологической атрибуции. Часть проблем может быть преодолена при комплексном изучении колодцев [Алаева, 2002; Епи-махов, Берсенева, 2012; Rühl et al., 2016; Корякова, Пантелеева, 2019; Чемякин, 2020; и др.], но, к сожалению, большие серии хорошо документированных результатов единичны.

Счастливым исключением является укрепленное поселение Каменный Амбар [Корякова и др., 2011; Multidisciplinary Investigations…, 2013, p. 68– 85; Culture…, 2020; и др.]. Цель настоящего исследования – выделение и культурная атрибуция групп колодцев, соответствующих разным фазам застройки поселения, путем сопоставления данных радиоуглеродного датирования и пространственного распределения керамического материала. Выводы должны стать фундаментом культурно-хронологической схемы конкретного памятника и реконструкции модели его функционирования.

Характеристика памятника

В результате исследований были выделены два периода функционирования поселения. Ранний (синташ-тинско-петровский) представлен плотной регулярной застройкой в границах линии укреплений. Поздний период (срубно-алакульский) маркирован отдельно стоявшими жилищами, при сооружении которых часто разрушался предшествующий культурный слой.

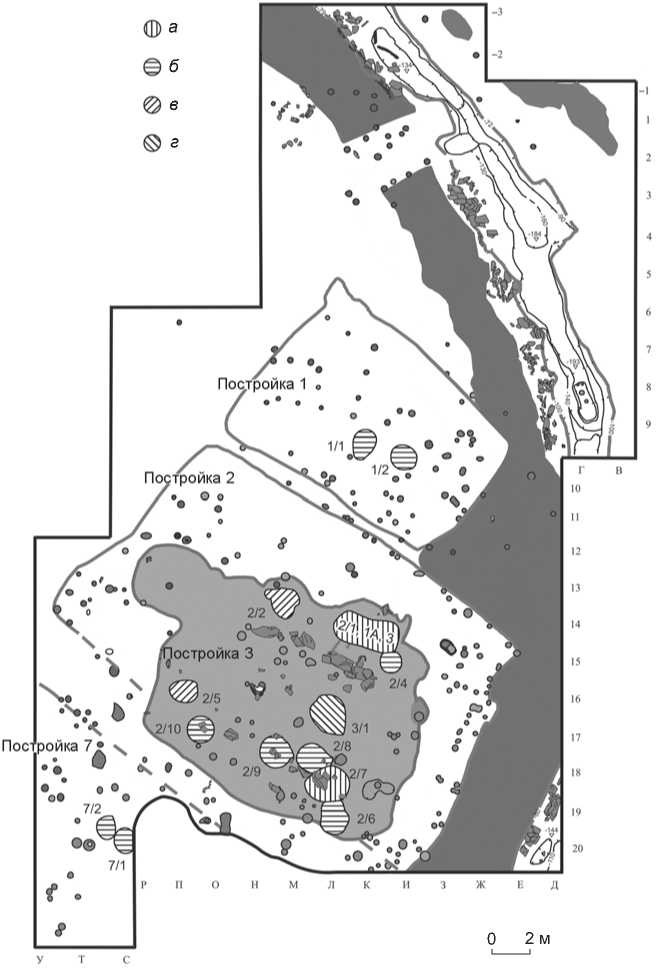

Геофизическими методами надежно установлена структура основных элементов поселения. В ряде случаев хорошо диагностировано расположение колодцев. Как и на других синхронных поселениях, колодец был непременным атрибутом каждой постройки. Однако в нашем случае раскопки продемонстрировали очень сложную историю функционирования построек и большое число колодцев. Они исследованы на двух участках в северо-восточной и северной частях памятника (общая площадь 1 840 м2). Всего в границах раскопов обнаружено 34 колодца. Из них 25 археологически изучены полностью, 9 – только в верхнем заполнении. Отдельные колодцы были подвергнуты малоинвазивному бурению с целью получения образцов для археоботанических исследований и радиоуглеродного датирования, а также для выявления последовательности слоев заполнения.

Одни объекты были полностью забутованы глиной еще в древности, другие долгое время стояли открытыми, третьи использовались вторично. Последняя категория наиболее многочисленна. Несмотря на сложности интерпретации, она представляет особый интерес для хронологических построений. Детальные стратиграфические наблюдения позволили установить, что значительная часть колодцев забутовывалась только частично, что создавало т.н. замок выше уровня водоносного горизонта, а затем в оставшихся углублениях обустраивались ямы-печи, реже хозяйственные ямы. Ямы-печи были заполнены прокаленными и углистыми слоями и часто содержали различные свидетельства маломасштабного метал-лопроизводства. Эти сооружения предположительно могли использоваться для вторичной переработки металлургических отходов. Отдельные колодцы несут следы неоднократного переиспользования. Например, сначала в заброшенном колодце сооружалась хозяйственная яма, а затем поверх – яма-печь.

Колодцы на поселении Каменный Амбар не являются одновременными даже в границах отдельных по строек. Достаточно взглянуть на планы некоторых из них или соотнести их число с исследованной площадью. Данное заключение хорошо согласуется с многочисленными свидетельствами перепланировок и ремонтов жилищ, а также различиями в комплексе материальной культуры, в первую очередь керамики. В большинстве колодцев имелись остатки деревянных деталей опалубки разной конструкции и сохранности.

В заполнении сооружений обнаружено 870 фрагментов керамической посуды. Определимая часть подразделяется на три типологические группы: син-таштинскую (84 экз.), петровскую (53 экз.) и срубно-алакульскую (355 экз.). Анализ условий залегания керамики разных типов предоставляет дополнительные возможности для изучения культурно-хронологического соотношения колодцев. Наибольший интерес представляет материал из среднего и нижнего заполнения объектов (период сооружения и использования по прямому назначению), а также связанный с хорошо идентифицируемыми структурами вторичного использования.

Попытка дифференцировать объекты по культурной принадлежности и соответствующим строительным фазам встретила некоторые затруднения: часть колодцев не содержала определимой керамики, часть не имела радиоуглеродных дат, а полученные результаты датирования при калибровке формировали довольно широкие интервалы. Уверенно диагностировались только наиболее поздние сооружения, в первую очередь благодаря стратиграфическим наблюдениям, конструктивным особенностям и преобладанию сруб-но-алакульской керамики в заполнении.

Методы анализа

В общей сложности датированием охвачено 18 колодцев, восемь из них обеспечены только единичными анализами. Стратегия отбора проб корректировалась в процессе работы на памятнике. В результате стали формироваться серии. Максимальные по объему выборки связаны либо с изучением ботанических спектров, либо с очевидной стратиграфической неоднородностью отдельных объектов. Среди недатированных колодцев часть была исследована только в верхнем заполнении или с помощью бура. Последнее сильно снизило шансы на обнаружение не только культурно-диагностируемых материалов, но и органических остатков в достаточном для анализа количестве. Всего получено 44 образца (табл. 1)*. Датирование выполнено по ускорительной технологии в четырех лабораториях. Калибровка отдельных значений и моделирование проводились в программе OxCal 4.3.2 с использованием калибровочной кривой IntCal13 [Bronk Ramsey, 2017; Reimer et al., 2013].

В качестве материала для датирования были использованы в основном уголь, ветки и деревянные колья обсадки обводненной части колодцев (в ряде случаев удало сь датировать их внешние слои), семена и плоды растений. Последние оптимальны для получения «узких» хроноинтервалов в силу краткого жизненного цикла. Наибольшая неопределенность обычно связана с углем, для которого невозможно исключить эффект старого дерева**. Однако в нашем случае оба примера резкого отличия от всей серии –

*Из этого числа пять результатов публикуются впервые.

**Вряд ли будет большой натяжкой предположить, что при ремонте построек старые конструкции использовались в качестве топлива, не говоря уже о долгоживущих соснах – основном строительном материале поселения.

3 976 ± 53 л.н. (MAMS-11654), колодец 2/8; 3 760 ± ± 25 л.н. (UGAMS-16777), колодец 5/10 – связаны с анализом дерева*.

Критически важными для оценки достоверности результатов были серийность датирования одних и тех же объектов (в т.ч. и в разных лабораториях) и распределение образцов по глубине залегания и контексту (фазам использования шахты колодца и наличию культурно-диагностируемой керамики). Кроме того, в некоторых случаях установлена стратиграфическая позиция объектов относительно друг друга, что позволило выразить эти различия в цифрах.

На этапе предварительной оценки имеющихся калиброванных дат нами была отмечена хронологическая неоднородность выборки за пределами срубно-алакульской части. Полученные интервалы на временной шкале формируют три блока: конец XXI – вторая половина XX в. до н.э., вторая половина XX – XIX и начало XIX – первая половина XVIII в. до н.э. Последний, на первый взгляд, практически совпадает со временем функционирования срубно-алакульских объектов. Эти группы дат были соотнесены с конкретными колодцами.

Дальнейшая работа включала проведение статистического анализа данных радиоуглеродного датирования для проверки корректности выделения хронологических групп и уточнения их границ, а также изучение археологического контекста. Первым этапом была проверка согласованности результатов для отдельных объектов (процедура «Combine») и объяснение отклонений. Список аналитических процедур также включал анализ выборок на предмет наличия статистических выбросов (по строение диаграммы размаха** и процедура «Outlier» в программе OxCal); статистическую проверку синхронности групп дат в пределах отдельных фаз; рутинную калибровку отдельных дат; суммирование вероятностей («Sum of probabilities») с целью оценки однородности серий для выделенных групп; моделирование границ диапазонов дат объектов или фаз («Boundary»). В ряде случаев мы располагаем надежными стратиграфическими аргументами для оценки синхронности/асин-хронности событий. Перечисленные процедуры выявили в некоторых сериях противоречия. В каждом случае они объяснялись исходя из контекста находок. Критический анализ позволил отсечь заведомо неправдоподобные результаты и повысить достоверность выводов.

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования колодцев *

|

Лабораторный код |

Возраст, л.н. |

Локализация |

Материал |

Источник |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

MAMS-11649 |

3 989 ± 67 |

Постройка 4, колодец 4/1, верхнее заполнение |

Уголь |

[Rühl et al., 2016] |

|

MAMS-11654 |

3 976 ± 53 |

Постройка 2, колодец 2/8 |

Дерево |

[Multidisciplinary Investigations…, 2013] |

|

UGAMS-16777 |

3 760 ± 25 |

Постройка 5b, колодец 5/10, нижнее заполнение |

» |

[Culture…, 2020] |

|

Hd-28408 |

3 644 ± 31 |

Постройка 2, колодец 2/1a, нижнее заполнение |

Дерево, внешнее кольцо 5 |

[Multidisciplinary Investigations…, 2013] |

|

Hd-28458 |

3 636 ± 26 |

Постройка 2, колодец 2/4, нижнее заполнение |

То же |

[Ibid.] |

|

Hd-28431 |

3 618 ± 31 |

Постройка 2, колодец 2/1, нижнее заполнение |

Дерево, внутреннее кольцо 10 |

» |

|

Hd-28430 |

3 617 ± 31 |

Постройка 2, колодец 2/1a, нижнее заполнение |

Дерево, внутреннее кольцо 4 |

» |

|

MAMS-11651 |

3 601 ± 38 |

Постройка 2, колодец 2/7 |

Уголь |

» |

|

Hd-28432 |

3 594 ± 31 |

Постройка 2, колодец 2/1, нижнее заполнение |

Дерево, внешнее кольцо 5 |

» |

|

MAMS-15087 |

3 592 ± 30 |

Постройка 5b, колодец 5/1, нижнее заполнение |

Семена растений |

[Корякова, Кузьмина, 2017] |

|

MAMS-11660 |

3 577 ± 21 |

Постройка 2, колодец 2/9, нижнее заполнение |

Дерево, внешнее кольцо 2 |

[Multidisciplinary Investigations…, 2013] |

|

Hd-29289 |

3 572 ± 23 |

Постройка 4, колодец 4/1 |

Уголь |

[Чечушков, Молчанова, Епи-махов, 2020] |

|

MAMS-19904 |

3 570 ± 30 |

Постройка 5b, колодец 5/9, нижнее заполнение |

Почки растений |

[Корякова, Кузьмина, 2017] |

|

MAMS-15084 |

3 564 ± 23 |

Постройка 4, колодец 4/1, среднее заполнение |

Уголь + семена растений |

[Rühl et al., 2016] |

|

MAMS-19903 |

3 561 ± 27 |

Постройка 5b, колодец 5/9, нижнее заполнение |

Дерево |

[Корякова, Кузьмина, 2017] |

|

Hd-28457 |

3 559 ± 26 |

Постройка 2, колодец 2/4, нижнее заполнение |

Дерево, внешнее кольцо 5 |

[Multidisciplinary Investigations…, 2013] |

|

MAMS-21412 |

3 559 ± 23 |

Постройка 5c, колодец 5/4, нижнее заполнение |

Обугленные семена растений |

[Корякова, Кузьмина, 2017] |

|

MAMS-15083 |

3 558 ± 28 |

Постройка 6, колодец 6/1, нижнее заполнение |

Семена растений |

[Rühl et al., 2016] |

|

MAMS-15086 |

3 551 ± 28 |

Постройка 5b, колодец 5/1, среднее заполнение |

То же |

Не публиковалась |

|

MAMS-11652 |

3 550 ± 24 |

Постройка 7, колодец 7/1, нижнее заполнение |

Уголь |

[Multidisciplinary Investigations…, 2013] |

|

MAMS-11661 |

3 548 ± 25 |

Постройка 2, колодец 2/4 |

Сосновая шишка |

[Ibid.] |

|

MAMS-11656 |

3 540 ± 27 |

Постройка 2, колодец 2/9 |

Дерево |

» |

|

MAMS-11659 |

3 539 ± 22 |

Постройка 2, колодец 2/9, нижнее заполнение |

Дерево, внутреннее кольцо 1 |

» |

|

MAMS-19902 |

3 537 ± 29 |

Постройка 5b, колодец 5/9, нижнее заполнение |

Семена растений |

Не публиковалась |

|

MAMS-15085 |

3 537 ± 22 |

Постройка 4, колодец 4/1, нижнее заполнение |

Дерево |

[Rühl et al., 2016] |

|

MAMS-27513 |

3 534 ± 31 |

Постройка 6, колодец 6/1, верхнее заполнение |

Уголь + семена растений |

[Culture…, 2020] |

|

MAMS-11655 |

3 531 ± 24 |

Постройка 3, колодец 3/1, среднее заполнение |

Уголь |

[Multidisciplinary Investigations…, 2013] |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

UGAMS-16778 |

3 530 ± 20 |

Постройка 5b, колодец 5/3, нижнее заполнение |

Дерево |

[Culture…, 2020] |

|

MAMS-19901 |

3 530 ± 27 |

Постройка 5b, колодец 5/9, яма-печь |

Обугленные семена растений |

Не публиковалась |

|

MAMS- 11658 |

3 526 ± 24 |

Постройка 5b, колодец 5/2 |

Уголь |

[Чечушков, Молчанова, Епи-махов, 2020] |

|

MAMS-19907 |

3 518 ± 26 |

Постройка 5b, колодец 5/7, нижнее заполнение |

Семена растений |

[Корякова, Кузьмина, 2017] |

|

MAMS-19906 |

3 508 ± 22 |

Постройка 5b, колодец 5/7, среднее заполнение |

Обугленные семена растений |

Не публиковалась |

|

MAMS-27516 |

3 505 ± 24 |

Постройка 4, колодец 4/1, нижнее заполнение |

Семена растений |

[Culture…, 2020] |

|

MAMS-27518 |

3 505 ± 29 |

Постройка 5b, колодец 5/10, нижнее заполнение |

То же |

[Корякова, Кузьмина, 2017] |

|

MAMS-19908 |

3 502 ± 32 |

Постройка 5b, колодец 5/7, нижнее заполнение |

» |

[Там же] |

|

Hd-29412 |

3 482 ± 45 |

Постройка 6, колодец 6/1 |

Уголь |

[Чечушков, Молчанова, Епи-махов, 2020] |

|

MAMS-10885 |

3 478 ± 27 |

Постройка 4, колодец 4/1 |

» |

Не публиковалась |

|

MAMS-27515 |

3 474 ± 25 |

Постройка 6, колодец 6/1, нижнее заполнение |

Семена растений |

[Culture…, 2020] |

|

MAMS-11653 |

3 471 ± 25 |

Постройка 2, колодец 2/5, среднее заполнение |

Уголь |

[Multidisciplinary Investigations…, 2013] |

|

MAMS-15082 |

3 462 ± 22 |

Постройка 6, колодец 6/1, нижнее заполнение |

Семена растений |

[Rühl et al., 2016] |

|

Hd-29225 |

3 442 ± 33 |

Постройка 6, колодец 6/1 |

Уголь |

[Чечушков, Молчанова, Епи-махов, 2020] |

|

MAMS-27514 |

3 433 ± 25 |

Постройка 6, колодец 6/1, нижнее заполнение |

Обугленные семена растений |

[Culture…, 2020] |

|

MAMS-11650 |

3 433 ± 25 |

Постройка 6, колодец 6/1, среднее заполнение |

Дерево |

[Чечушков, Молчанова, Епи-махов, 2020] |

|

UBA-26188 |

3 348 ± 36 |

Постройка 6, колодец 6/1, верхнее заполнение |

Обугленные семена растений |

[Rühl et al., 2016] |

*Курсивом выделены статистические выбросы.

Моделирование длительности фаз и хиатусов предусмотрено используемой программой. Получаемые цифры не являются абсолютными и находятся в прямой зависимости от объема выборки, ее качества и принятых допущений, включая стратиграфическую информацию и гипотезы о соотношении событий на временной шкале.

Результаты датирования

На первом этапе анализа (до калибровки) проведена проверка наличия статистических выбросов методом построения диаграммы размаха для серии в целом. Были использованы значения без учета квадратического отклонения. Данная процедура сократила число используемых дат до 40, в основном за счет заведомо удревненных (MAMS-11649, 3 989 ± 67 л.н.; MAMS-11654, 3 976 ± 53 л.н.; UGAMS-16777, 3 760 ± 25 л.н.; UBA-26188, 3 348 ± 36 л.н.). В результате за пределами анализа оказался один объект – колодец 2/8 с единственной датой*.

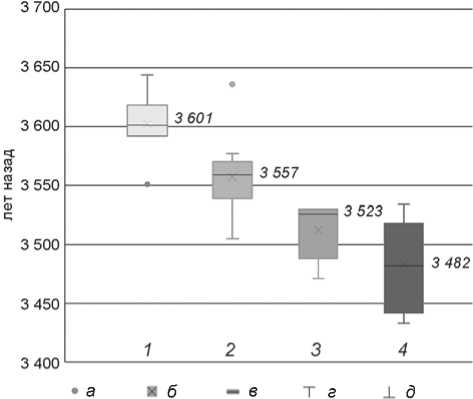

Работа по выявлению статистических выбросов («Outlier») в рамках групп показала (рис. 1), что некоторые значения, не имеющие надежного культурного контекста, не укладываются в основные совокупности. Так, одна из дат колодца 6/1 (MAMS-15083, 3 558 ±

Рис. 1. Диаграмма размаха некалиброванных значений для определения статистических выбросов и медиан. 1–4 – хроностратиграфические группы.

а – выброс (точка единичных данных); б – среднеарифметическое; в – медиана; г – максимум; д – минимум.

± 28 л.н.) оказалась значительно древнее результатов датирования слоев со срубно-алакульской керамикой, расположенных выше и ниже в стратиграфической колонке. Она близка дате слоя, который маркирует прекращение функционирования данного колодца (MAMS-27513, 3 534 ± 31 л.н.). Наличие в нем ранних материалов объясняется историей места – срубно-алакульская постройка разрушила синташтинскую.

Еще один пример, на этот раз более поздней относительно ожидаемой даты (MAMS-10885, 3 478 ± ± 27 л.н.), связан с образцом угля из колодца 4/1*. Для данного объекта имеются еще четыре даты, полученные по материалам слоев мусора в придонной части и выше. Серия не проходит χ²-тест на согласование. При отказе от этого значения успешно формируется комбинированная дата 3 545 ± 11 л.н., которая по результатам калибровки дает интервалы 1920–1880 (1σ) и 1940–1780 (2σ) гг. до н.э.** Причины данного отклонения не выяснены.

Проверка согласованности серий внутри каждой из четырех групп (фаз) показала, что в них также имеются выбросы – далеко отстоящие крайние значения: 3 551 ± 28 л.н. (MAMS-15086), 3 636 ± 26 (Hd-28458), 3 471 ± 25 л.н. (MAMS-11653). С большой долей вероятности можно предполагать, что речь идет не о проблемах датирования, а о неточностях атрибуции контекста находок. В одном случае (MAMS-15086, 3 551 ± 28 л.н.) это колодец 5/1, для которого даты получены по образцам из бура и есть большее значение для стратиграфически более раннего образца (MAMS-15087, 3 592 ± 30 л.н.). В другом случае (Hd-28458, 3 636 ± 26 л.н.) датированы внешние кольца дерева, но дата по сосновой шишке со дна колодца 2/4 значительно моложе (MAMS-11661, 3 548 ± 25)*. Видимо, в датировке этого объекта стоит ориентироваться на более поздний результат, а отклонение связано с эффектом старого дерева (если, конечно, эпизоды сооружения и оставления колодца не разделены во времени многими десятками лет).

Все о стальные значения формируют группы с отчетливыми зонами наложения некалиброванных значений (с учетом стандартной ошибки). Эта ситуация повторяется (точнее, усугубляется) при суммировании вероятностей («Sum probabilities») каждой из групп (табл. 2). Сложный профиль графиков для некоторых из них – прямое отражение характера калибровочной кривой и отчасти небольшого числа статистических наблюдений.

Культурная атрибуция хроностратиграфических групп

Выделенные хроностратиграфические группы были атрибутированы по керамике из заполнения либо по перекрывающим структурам, четко соотносимым с фазами застройки.

Группа 1 включает четыре объекта: три в северовосточной части поселения (2/1, 2/1а, 2/7) и один в северной (5/1). Нахождение керамики синташтинского типа в среднем заполнении колодцев 2/1 и 2/1а позволяет отнести данную группу сооружений к первой строительной фазе, связанной с носителями синташ-тинской культуры.

Группа 2 – шесть объектов: три в северо-восточной части поселения (2/4, 2/9, 7/1) и три в северной (4/1, 5/4, 5/9). Также к данному периоду относится дата, полученная для среднего заполнения более раннего колодца 5/1, по-видимому удостоверяющая время его забутовки. Хотя колодцы не содержали определимую керамику в своем среднем и нижнем заполнении, тем не менее предположительно их можно отнести к син-таштинской строительной фазе. Основанием для этого является археологический контекст объекта 5/4: он обнаружен под развалами южной стены постройки 5b и связан с более ранним сооружением – синташтин-ской постройкой 5с. В верхнем заполнении данного

*Согласованность калиброванных значений составляет лишь 48,2 %.

Таблица. 2. Результаты анализа распределения дат по хроностратиграфическим группам

Группа 3 - четыре объекта: один в северо-восточной части поселения (2/5) и три в северной (5/2, 5/3, 5/10). Кроме того, соответствующая дата получена для основания ямы-печи над более ранним колодцем 5/9. Анализ распределения керамического материала в данных сооружениях демонстрирует довольно пеструю картину. Типологический состав керамики, собранной на разных уровнях шахты колодца 5/10, позволяет заключить, что время сооружения объекта и оба этапа его вторичного использования (хозяйственная яма и яма-печь) могут быть соотнесены с синташтинской фазой функционирования поселения. В яме-печи над колодцем 5/3 найден фрагмент петровского сосуда. Наконец, яма-печь над колодцем 5/9 содержала преимущественно керамику петровского типа. Можно предположить, что рассмотренные объекты относятся ко времени, когда синташтинская традиция сменилась петровской. По крайней мере, часть этих колодцев могла быть сооружена и/или переиспользована в течение петровской строительной фазы.

Группа 4 включает колодцы 6/1, 5/7 и 3/1. Они выделялись большими размерами и фиксировались с самых верхних горизонтов культурного слоя в виде отложений темного гумусированного слоя, сформировавшегося над провалами шахт. Для облицовки колодцев 3/1 и 6/1 наряду с деревом использовались каменные плиты. Эти объекты, по всей видимости, долгое время стояли открытыми и разрушались постепенно. В колодце 5/7 после его забутовки был обустроен горн. Во всех сооружениях на разных уровнях заполнения найдено большое количество обломков посуды срубно-алакульского облика.

Основываясь на стратиграфических наблюдениях и особенностях залегания керамического материала, к синташтинскому времени можно уверенно отнести еще восемь объектов, не имеющих радиоуглеродных дат (1/1, 1/2, 2/3, 2/6, 2/10, 5/5, 5/6, 5/11). Так, например, фрагменты синташтинской посуды обнаружены в нижнем и среднем заполнении колодцев 2/10 и 5/11, а также в заполнении ям-печей над шахтами объектов 1/1, 1/2 и 2/6. Забутованный колодец 2/3, по мнению авторов раскопок, хронологически предшествовал объектам 2/1 и 2/1а. Колодцы 5/5 и 5/6 достоверно связаны с синташтинской постройкой 5с и содержали соответствующий керамический материал в своем верхнем заполнении.

Колодец 15/1 был исследован только в верхней части, где преобладающей категорией находок являлась керамика петровского типа. Возможно, данный объект относится к петровской строительной фазе либо предшествует ей. В петровский период, очевидно, был сооружен колодец 2/2, в среднем заполнении которого обнаружена соответствующая керамика.

Колодец 5/15, исследованный только в верхней части, на основании его размеров, характера заполнения и уровня первой фиксации может быть уверенно атрибутирован как срубно-алакульский.

Результаты моделирования

Моделирование пока нечасто применяется в российской археологии [Шнеевайс и др., 2018; Чечушков, Молчанова, Епимахов, 2020], хотя и открывает новые перспективы в оценке больших серий дат. Одной из основных задач работы было построение статистических моделей с учетом имеющихся фактов стратиграфии. Выделенные группы рассматривались как последовательные фазы: первые три были объединены в рамках синташтинско-петровского периода, четвертая определена как самостоятельный период. Син-таштинские фазы 1 и 2 рассматривались как единая линия непрерывного развития, петровская (фаза 3) продолжила эту линию. Моделью не предусмотрено наличие хронологических разрывов между фазами и периодами.

В процессе определения границ периодов и фаз установлено, что некоторые даты плохо согласуются с основными сериями. Это касается как наибо-

Таблица. 3. Результаты моделирования хронологических границ фаз и периодов

Ранее сходная совокупность дат была проанализирована в рамках двух моделей, включающих предположение о хиатусе между двумя основными периодами (без деления на три фазы синташтинско-петровского периода) [Чечушков, Молчанова, Епима-хов, 2020, с. 13–14]. Расхождения в результатах касаются оценки общей длительности функционирования поселения и отдельных периодов (в нашем случае она больше), а также некоторых деталей, но в целом картина не претерпела существенных корректив.

Заключение

В результате проведенного исследования удалось выделить группы колодцев, соответствующие основным фазам застройки поселения Каменный Амбар, и уточнить хронологические рамки этих фаз и периодов. Первые две фазы ассоциированы с синташтинскими материалами и, видимо, иллюстрируют непрерывное существование населения в границах плотно застроенной территории. К сожалению, имеющиеся данные не позволяют уточнить различия в хронологии южной и северной половин поселения, хотя очевидно, что последняя имеет более длительную историю [Epimakhov et al., 2016]. Третья фаза условно атрибу- тирована как петровская. Хотя «чистых» петровских объектов в нашем распоряжении практически нет, появление керамики этой культуры хорошо соотносится со стратиграфически поздней фазой функционирования поселения в пределах плотной застройки. Ее длительность, видимо, была меньше, чем синташ-тинской, что подтверждается меньшим количеством материалов и дат.

Наконец, четвертая фаза, завершающая историю поселения, в рамках предложенной статистической модели начинается после небольшого перерыва и иллюстрирует жизнь поселка в течение примерно полувека. Новые жилища сооружались как самостоятельные объекты, но с учетом ранних котлованов, развалов внешней стены и рвов, которые хорошо прослеживались на момент строительства.

Не менее 18 колодцев (а с учетом косвенных данных 21) на исследованной площади связано с син-таштинской строительной фазой (группы 1 и 2). Значительное количество объектов подтверждает, что данный период в истории функционирования поселения был наиболее продолжительным. Об этом же говорят многочисленные перестройки жилищ, следы переноса стен, надежно зафиксированные в процессе раскопок, и насыщенность культурного слоя. Преобладание наиболее ранних синташтинских колодцев в северо-восточной части памятника наводит на мысль, что первоначальное заселение площадки могло проходить не единовременно, т.е. на исследованной площади застройка началась с юго-восточной линии*.

Петровская фаза была очень краткой, а связанных с ней колодцев лишь шесть. Остатки построек этого времени настолько невыразительны и сложны для идентификации, что до раскопок в северной части памятника петровская фаза вообще не отчленялась от синташтинской, хотя последовательность культурных отложений отчетливо фиксировалась в заполнении рвов [Пантелеева, 2020].

Расположение колодцев указывает на то, что в син-таштинско-петровский период поддерживалась единообразная модель кластерной застройки, несмотря на следы перепланировки. Колодцы выкапывались последовательно, образуя вдоль центральной оси построек «цепочки», которые нередко замыкались петровскими объектами. Эта ситуация просматривает- ся в северо-восточной части памятника, где наиболее ранние колодцы локализуются в задней половине жилищ, а более поздние (петровские) смещены ближе к входу (рис. 2, 3). Подчеркнем также, что мы не видим значимых различий в конструкции синташтин-ских и петровских колодцев – технологическая традиция явно была единой.

Вероятно, именно колодцы маркируют наиболее раннюю схему планировки, утраченную в ходе перестроек. Особенно выразительна в этом смысле картина в постройке 2 с двумя линиями колодцев, видимо отражающими существование двух более ранних со-

Рис. 2. Локализация колодцев в раскопах 1–5 по результатам культурно-хронологической атрибуции. а – группа 1; б – 1/2 и 2; в – 3; г – группа 4.

Рис. 3. Локализация колодцев в раскопе 6 по результатам культурно-хронологической атрибуции. а–г – см. рис. 2; д – группа не определена.

оружений. Сходная ситуация наблюдалась и в северной части поселения: колодцы 5/4, 5/5 и 5/6 были обнаружены непосредственно на линии южной стены постройки 5b. Анализ материалов раскопок позволил заключить, что эти объекты связаны с более ранним сооружением (постройкой 5c).

В заключительной (срубно-алакульской) строительной фазе картина более вариативна: колодцы сооружались в жилищах, небольших хозяйственных помещениях и на открытом пространстве за пределами крупных построек. Колодцы этого периода достоверно отличаются от более ранних размерами и конструкцией.

В целом можно заключить, что между строительными фазами не было больших хронологических промежутков. С одной стороны, это подтверждается полученными для разных объектов радиоуглеродными датами, имеющими значительное взаимное наложение. С другой стороны, продолжение использования в петровское время изначальной планировки построек (включая локализацию колодцев) свидетельствует о том, что руины предшествующих структур, как минимум, были еще хорошо видны на поверхности. То же самое можно сказать и о заключительном периоде функционирования поселения. Хотя в сруб-но-алакульское время принцип кластерной застройки сменился хаотичным, хозяйственные постройки и крупные жилые сооружения часто возводились в контурах предшествующих котлованов.

Первую половину XIX в. до н.э. можно рассматривать как время наиболее интенсивных культурных процессов. Именно на этот период приходится последовательная смена культурных традиций, следы бытования которых зафиксированы в материалах памятника. Общая длительность истории поселения не превышала полутора веков. Данный вывод может быть скорректирован за счет использования всех дат памятника, но, как показано выше, даже культурная атрибуция конкретных образцов из колодцев не всегда ясна; для находок из заполнения котлованов или рвов эта проблема еще актуальнее.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 20-18-00402 (А.В. Епимахов); в рамках госбюджетной темы Института истории и археологии УрО РАН (Л.Н. Корякова, С.Е. Пантелеева).

Список литературы Колодцы как источник культурно-хронологической информации (по материалам поселения Каменный Амбар в Южном Зауралье)

- Алаева И.П. Колодцы поселений бронзового века Урало-Казахстанского региона // Северная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – С. 7–9.

- Епимахов А.В., Берсенева Н.А. Традиция сооружения колодцев в аридной части Северной Евразии в эпоху бронзы // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. – CПб.: Периферия, 2012. – Кн. 2. – C. 164–168.

- Корякова Л.Н., Краузе Р., Епимахов А.В., Шарапова С.В., Пантелеева С.Е., Берсенева Н.А., Форнасье Й., Кайзер Э., Молчанов И.В., Чечушков И.В. Археологическое исследование укрепленного поселения Каменный Амбар (Ольгино) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 4. – С. 61–74.

- Корякова Л.Н., Кузьмина С.А. Некоторые особенности архитектуры укрепленного поселения Каменный Амбар в контексте образа жизни населения Южного Зауралья начала II тыс. до н.э. // Урал. истор. вестн. – 2017. – № 1. – С. 92–102.

- Корякова Л.Н., Пантелеева С.Е. Колодцы укрепленного поселения Каменный Амбар // Урал. истор. вестн. – 2019. – № 1. – С. 17–26.

- Пантелеева С.Е. Пространственное распределение керамики в слое укрепленного поселения Каменный Амбар: к реконструкции основных строительных фаз // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер.: Социально-гуманитарные науки. – 2020. – Т. 20, № 3. – С. 38–48.

- Чемякин Ю.П. Колодцы поселения эпохи бронзы Коркино I // Степная Евразия: бронзовый мир: сб. науч. тр. к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – С. 184–198.

- Чечушков И.В., Молчанова В.В., Епимахов А.В. Абсолютная хронология поселений позднего бронзового века Каменный Амбар и Устье I в Южном Зауралье: возможности байесовской статистики // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2020. – № 2. – С. 5–19.

- Шнеевайс Й., Беккер Ф., Молодин В.И., Парцингер Г., Марченко Ж.В., Святко С.В. Радиоуглеродная хронология процесса заселения памятника Чича и байесовская статистика для оценки прерывистого перехода от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. – 2018. – № 6. – С. 792–813.

- Bronk Ramsey C. Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets // Radiocarbon. – 2017. – Vol. 59, iss. 6. – P. 1809–1833.

- Culture, Environment and Economy of the Bronze Age in the Karagaily-Ayat microregion (South Urals, Russia). – Bonn: Verl. Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2020 (in press).

- Epimakhov A.V., Berseneva N.A., Fedorova N.V., Noskevich V.V. Geophysics and Archaeology of Bronze Age Settlements – A Case Study from Kamennyi Ambar Fortifi ed Settlement (South Urals) // Near Surface Geoscience 2016 – 22nd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 4–8 Sep. 2016, Barcelona. – Vol. 2016. – Cp-495-00128. – DOI: 10.3997/2214-4609.201602029

- Multidisciplinary Investigations of the Bronze Age Settlements in the Southern Trans-Urals (Russia). – Bonn: Verl. Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2013. –361 p.

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk-Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hafl idason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Hoffman D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Plicht van der J. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 55, iss. 4. – P. 1869–1887.

- Rühl L., Koryakova L.N., Krause R., Stobbe A. Wells of the Fortified Bronze Age Settlement Kamennyi Ambar (Chelyabinsk Oblast, Russia) // Экология древних и традиционных обществ. – Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. – C. 187–192.