Колымо-Охотский регион и его золотоносность

Автор: Нигай Е.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Биология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье автор попытался выяснить основные особенности локализации благороднометалльной минерализации в крупных структурах Колымо-Охотского региона на основе анализа истории их развития, с привлечением новых геоморфоструктурных данных по исследуемому региону. Геотектоническая позиция региона представлена как крупная область сочленения двух мезозойских поясов - Яно-Колымского и Охотско-Чукотского. Рудные и россыпные месторождения золота Колымо-Охотского региона контролируются Верхнеколымской геоморфостуктурой.

Колымо-охотский регион, верхнеколымская глыба, благороднометалльное оруденение, россыпи, золото, серебро

Короткий адрес: https://sciup.org/14328992

IDR: 14328992 | УДК: 553(571.5)

Текст научной статьи Колымо-Охотский регион и его золотоносность

Колымо-Охотский регион, по Н.А. Горячеву и его соавторам [5], или Охотско-Колымский регион, по Е.Т Шаталову [3], В.М. Кузнецову [11] и др. исследователям Северо-Востока, охватывает южную часть Верхояно-Колымской орогенной области и Приколымский сектор Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса. Это территория, охватывающая бассейн верхнего течения р. Колыма до впадения в нее р. Балыгы-чан и примыкающие к нему с юга бассейны рек, впадающих в Охотское море. Регион охватывает три административных субъекта Дальневосточного федерального округа – юго-восточную часть Республики Саха (Якутия), Магаданскую область и часть Хабаровского края. Целью исследований явилось выяснение особенностей размещения месторождений благородных металлов в крупных структурах Колымо-Охотского региона на основе анализа и обобщения данных геологических и тектонических карт, а также фондовой и опубликованной литературы по данному региону.

Актуальность постановки данной проблемы связана с вопросами тектонического, геолого-структурного и металлогенического районирования. Металлогении золота и серебра Колымо-Охотской золотоносной области и сопредельных регионов в связи с их магматизмом, тектоникой и особенностями геологического строения посвящено большое количество публикаций. Это работы Н.А. Шило, А.А. Сидорова, В.И. Гончарова по золотому и золото-серебряному оруденению вулканогенных поясов северо-востока Азии [20 и др.];

Р.Б. Умитбаева по металлогении Охотско-Чаун-ской дуги [16]; В.Г. Хомича по металлогении вулкано-плутонических поясов северного звена Азиатско-Тихоокеанской мегазоны взаимодействия [18]; Н.А. Горячева и Г.Н. Гамянина по металлогении золота, серебра и сурьмы северо-востока Азии [4]; М.М. Константинова, А.А. Константиновского, М.В. Наталенко по типизации золоторудных районов в терригенно-сланцевых поясах России [10]; А.В. Волкова, А.А. Сидорова, Н.Е. Саввы, И.Н. Томсона, В.Ю. Алексеева, выделивших зоны тонкорассеянной минерализации северо-востока России [2] и др. В последние десятилетия появились также модели тектонического развития территорий, основанные на позициях аккреционной тектоники, которые положены в основу различных металлогенических построений [17, 14].

В связи с большим количеством представлений о генезисе золотого оруденения Верхояно-Ко-лымской складчатой области и, в частности, Ко-лымо-Охотского региона, а также роли гидротермальных процессов и магматизма, приведем высказывание В.Г. Хомича и его соавторов: «Нельзя не отметить наличие широкого спектра взглядов на проблему генезиса золотого оруденения Вер-хояно-Колымской орогенной области. Возможно, это обусловлено независимым от магматитов зарождением золотоносных гидротермальных потоков при дальнейшей автономной или совместной с магматогенными флюидами их эволюции в едином (с магматитами) тепловом пространстве» [19, c. 238].

В геотектоническом плане объект исследований находится в области сочленения и взаимодействия двух мезозойских складчатых подвижных поясов – крупного и более раннего Яно-Ко-лымского и гигантского Охотско-Чукотского. Первый пояс развивался вдоль восточной окраины Сибирского палеоконтинента [15], второй – по западной окраине циркумтихоокеанской системы вулканогенных поясов [20].

По геофизическим построениям регион входит в выделенную А.М. Петрищевским Колы-мо-Омолонскую плиту – обособленный литосферный сегмент северо-востока Азии, стыкующийся на юге с Охотоморской плитой [13].

Регион является сейсмически активной областью. На данной территории зарегистрированы частые землетрясения в 3–4 балла, а также более редкие в 5–6 баллов и выше [3]. Регион характеризуется повышенными и высокими значениями теплового потока. Средние значения плотности теплового потока в регионе достаточно высокие и составляют по данным Геотермического атласа от 42 до 65 мВт/м2 [9]. На участках золоторудных месторождений показатели следующие: Утинское – 49 мВт/м2, Среднеканское – 63 мВт/м2, Карам-кен – 61 мВт/м2, Дукат – 60 мВт/м2.. На глубине 3 км температура горных пород в районах месторождений и за их пределами составляет 56–58° С (Утинское, Карамкен, Среднеканское) до 66–75° С (Ветренское, Большие Пороги) [9].

Колымо-Охотский регион полностью расположен в области распространения многолетней мерзлоты, имеющей мощность до 250–500 м [3].

Основными методами исследований явились: а) обобщение, систематизация и анализ геологических и тектонических карт и схем, публикаций по особенностям тектоники, магматизма и металлогении золота и серебра рассматриваемого региона; б) вспомогательный геоморфоструктур-ный метод исследований.

Результаты и их обсуждение

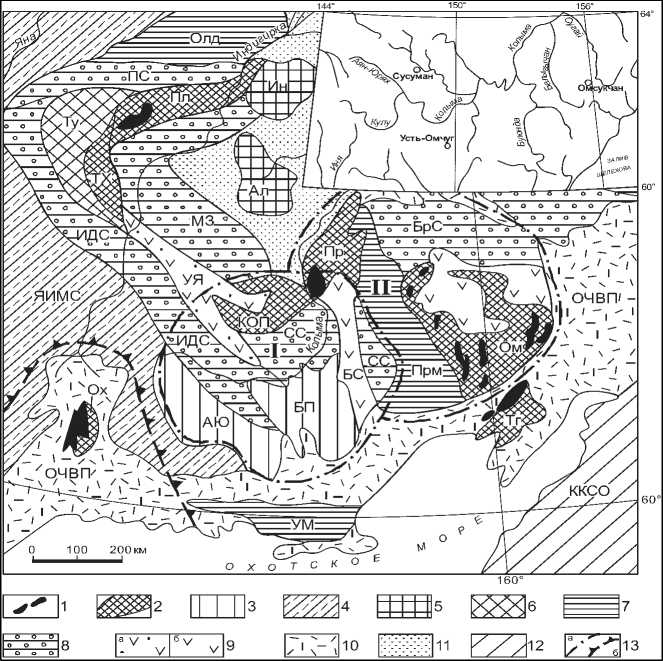

Новые данные. На рис. представлена обзорная тектоническая схема Верхояно-Колымской орогенной области, простирающейся от побережья Северного Ледовитого океана до побережья Охотского моря, расположение области исследований и современные границы двух кайнозойских сводово-глыбовых геоморфоструктур (в дальнейшем – глыб) – Верхнеколымской и Юкагиро-Колымской. Рассматриваемый Колымо-Охотский регион с его главными структурными элементами – Колымо-Омулевским поднятием, Уяндино-Ясач-ненским поясом, Иньяли-Дебинским и Сугойским синклинорием, Аян-Юряхским и Балыгычанским антиклинорием и Балыгычано-Сугойским рифтогенным прогибом – практически весь вписывается в Верхнеколымскую глыбу (рис.). Границы двух глыб – Юкагиро-Колымской и частично перекрывающей ее Верхнеколымской – выделены по данным тектонических и геологических карт масштабов 1:2 500 000, 1:5 000 000, а также космоснимков высокого разрешения Gugl maps и гипсометрических карт с использованием геоморфо-структурных методов.

Сводообразование с его плюмовой природой наиболее интенсивно происходило в период неотектонической активизации крупных глыб земной коры по западной окраине циркумтихооке-анской системы вулканогенных поясов, о чем свидетельствует хорошая кайнотипная выраженность выделенных геоморфоструктур в современном рельефе, свойственные им высокие значения теплового потока и повышенная сейсмичность.

История происхождения и развития основных крупных структур Колымо-Охотского региона. Она тесно связана с развитием Охотского, Омолонского и Приколымского докембрийских массивов, представлявших в палеозое крупную восточную часть Сибирского палеоконтинента. Отделение их от него и дальнейшее дробление происходили с позднего девона [15]. Карбонатно-терригенные отложения неопротерозоя Охотского массива известны в бассейне среднего и нижнего течения рек Охота и Кухтуй, они представлены кварцитовидными песчаниками, алевролитами с прослоями и пачками строматолитовых известняков и доломитов [6]. В раннем и среднем палеозое восточными частями обширной территории Охотского массива являлись, по всей вероятности, южная и частично центральная области Яно-Ин-дигирского мегасинклинория, южная и частично средняя части Иньяли-Дебинского синклинория, весь Аян-Юряхский антиклинорий, часть Балыгы-чанского поднятия. В середине и в конце палеозоя краевые части Охотского массива неоднократно подвергались процессам островного и наземного андезит-базальт-риолитового вулканизма. В ранней перми началось формирование Аян-Юрях-ского антиклинория (раннепермские брахиоподы в известняках джигдалинского горизонта [6]), а в средней и поздней перми – Балыгычанского поднятия [7]. Первоначально они представляли собой относительно крупные глубоководные морские бассейны седиментации. В конце перми произошло отделение Аян-Юряхского антиклинория от Охотского массива вдоль раздвиговой системы

Рис. Схема размещения Яно-Колымского и Охотско-Чукотского поясов с прилегающими к ним структурами Верхояно-Колымской области и Северо-Азиатского кратона. Составлена с использованием тектонических схем Н.П. Аникеева и др. [3], Л.И. Красного [3],

Н.П. Васильковского [1], данных гипсометрических карт, космоснимков и государственных геологических карт [6, 7].

На врезке – Колымо-Охотский регион исследований. 1 – выступы докембрийского складчатого фундамента; 2 – антиклинории, сложенные преимущественно рифей-палеозойскими комплексами пород: Пл – Полоусный, ТХ – Тас-Хаяхтахский, Пр – Приколымский, Ом – Омолонский, Ох – Охотский, Тг – Тайгоносский, КОП – Колымо-Омулевское поднятие; 3 – антиклинории, сложенные преимущественно пермско-триасово-юрскими комплексами пород: АЮ – Аян-Юряхский, БП – Балыгычанский; 4 – Яно-Индигирский мегасинклинорий (ЯИМС), сложенный карбон-пермско-триасовым верхоянским комплексом; 5 – Индигирское (Ин) и Алазейское (Ал) поднятия, сложенные мезозойским и частично палеозойским комплексами; 6 – антиклинории, сложенные мезозойским комплексом пород: Ту – Туостахский, 7 – мезозойские прогибы: Олд – Ольджойский, Прм – Приомолонский, УМ – Удско-Мургальский; 8 – синклинории, сложенные триасово-юрскими терригенно-флишоидными отложениями: ИДС – Иньяли-Дебинский, МЗС – Момо-Зырянский, ПС – Полоусный, БС – Березовский, СС – Сугойский; 9 – молассы юрские (а) и меловые (б), выполняющие грабены и рифтогенные прогибы: УЯ – Уяндино-Ясачненского вулканогенного пояса, БС – Балыгычано-Сугойского рифтогенного прогиба; 10 – позднемезозойский Охотско-Чукотский вулканический пояс (ОЧВП); 11–12 – кайнозойские структуры: 11 – Индигиро-Колымская впадина; 12 – Корякско-Камчатская складчато-глыбовая область; 13 – границы: а – кайнозойских сводово-глыбовых геоморфоструктур: I – Верхнеколымской, II – Юкагиро-Колымской; б – Охотского массива – части Северо-Азиатского кратона, по [8]

Fig. Sketch map of the Kolyma-Okhotsk region showing the junction zone formed by structures of the Verkhoyansk-Kolyma fold area and the Okhotsk-Chukotka region. Compiled using tectonic maps of N.P. Anikeeva et al. [3], L.I. Krasnyi [3], and N.P. Vasil’kovsky [1], hypsometric map data, satellite images, and state geological maps [6, 7].

The inset map shows the study area. 1 – inliers of the Precambrian folded basement; 2 – anticlinoria, composed mainly of Riphean-Paleozoic rock assemblages: Пл – Polousnyi, ТХ – Tas-Khayakhtakhsky, Пр – Prikolymsky, Ом – Omolonsky, Ох – Okhotsky, Тг – Taigonossky, КОП – Kolyma-Omulyovka Uplift; 3 – anticlinoria, composed mainly of Permian-Triassic-Jurassic rocks assemblages: АЮ – Ayan-Yuryakhsky, БП – Balygychansky; 4 – Yana-Indigirka mega-synclinorium (ЯИМС) made up of Carboniferous-Permian-Triassic Verkhoyansk complex; 5 – Indigirka (Ин) and Alazeya (Ал) uplifts made up of Mesozoic and partially Paleozoic complexes; 6 – anticlinoria composed of Mesozoic rock assemblages: Ту – Tuostakhsky, 7 – Mesozoic basins: Олд – Ol’dzhoisky, Прм – Priomolonsky, УМ – Uda-Murgalsky; 8 – synclinoria composed of Triassic-Jurassic terrigenous-flysch sediments: ИДС – Inyali-Debinsky, МЗС – Momo-Zyriansky, ПС – Polousnyi, БС – Berezovsky, СС – Sugoisky; 9 – Jurassic (a) and Cretaceous (b) molasses infilling grabens and rift troughs: УЯ – Uyandina-Yasachnensky volcanic belt, БС – Balygychan-Sugoisky rift trough; 10 – Late Mesozoic Okhotsk-Chukotka volcanic belt (ОЧВП); 11–12 – Cenozoic structures: 11 – Indigirka-Kolyma basin; 12 – Koryak-Kamchatka fold block area; 13 – boundaries of: а – Cenozoic doming-block geomorphological structures: I – Verkhnekolymsky, II

North Asian Craton, after [8]

Yukagir-Kolymsky; b – Okhotsk Massif – parts of the разломов в южной части Яно-Индигирского мегасинклинория. В конце перми – начале триаса произошло заложение протяженной Иньяли-Де-бинской рифтовой системы вдоль Чай-Юрьинско-го глубинного разлома, отделяющего его от Аян-Юряхского антиклинория. В раннем триасе к северу от Балыгычанского поднятия началось формирование субширотного Сугойского прогиба – в южной части крупного в то время Колымо-Ому-левского палеозойского поднятия. Юрско-меловой и меловой периоды в Охотском массиве и отделившихся от него структурах характеризовались наземным магматизмом. Расположенный к востоку от описанных структур Омолонский массив до середины палеозоя также занимал значительную территорию. В позднем мезозое большая часть его была вовлечена в процессы подводного, островного и окраинно-материкового магматизма.

В северную часть Верхнеколымской глыбы входит юг Приколымского массива (рис.), сложенного рифейскими кристаллопесчаниками, гнейсами и амфиболитами, кембрийскими терри-генно-карбонатными толщами, палеозойскими и мезозойскими терригенно-флишевыми и вулканогенно-осадочными образованиями. По сводным данным Н.П. Васильковского, в среднем и позднем палеозое Приколымский массив периодически подвергался воздействию базальтоидного вулканизма и гранитоидного магматизма [1]. В юре и мелу он испытал магматическую активизацию. На юге массив граничит с палеозойским Колымо-

Омулевским поднятием, структуры которого в западной части перекрыты средне-позднеюрскими вулканогенно-осадочными образованиями Уянди-но-Ясачненского пояса, в средней и поздней юре представлявшим по [15] островную дугу. В раннем мелу вдоль Омсукчанского разлома-раздвига произошло заложение Балыгычано-Сугойского рифтогенного прогиба, разделившего Сугойский синклинорий на две части. В неокоме началось формирование гигантского Охотско-Чукотского вулканогенного пояса [15]. Заложение Юкагиро-Колымской и Верхнеколымской сводово-глыбовых геоморфоструктур произошло, вероятнее всего, в начале кайнозойской эры.

Крупные золотоносные структуры Колы-мо-Охотского региона, их развитие и размещение в них месторождений благородных металлов представлены в табл.

Золотоносность Колымо-Охотского региона. Основная часть россыпных и рудных месторождений золота сосредоточена в Иньяли-Де-бинском синклинории – 30 преимущественно мелких рудных месторождений золота и свыше 200 – россыпных, из которых четыре относятся к разряду суперкрупных (Малый Ат-Юрях, Хатын-нах, Чай-Юрюе и Берелехское). В Аян-Юряхском антиклинории локализовано 10 крупных, средних и мелких по размаху оруденения золоторудных месторождений, из которых одно является суперкрупным (Наталкинское), и немногим более 30 россыпей. Золоторудные месторождения Инья- ли-Дебинского синклинория и Аян-Юряхского антиклинория относятся к золото-кварцевой ма-лосульфидной (подавляющее большинство), золо-то-кварц-сульфидной и золото-редкометалльной формациям.

Формирование месторождений рудного золота связано в основном с юрско-меловым, раннемеловым и позднемеловым этапами постмагматической деятельности. Они представлены золото-кварцевой, золото-серебряной и сереброрудной формациями.

Более высокая серебристость руд месторождений Балыгычанского поднятия (Печальное, Ветвистое) по сравнению с золото-кварцевыми месторождениями Иньяли-Дебинского синклинория и Аян-Юряхского антиклинория объясняется связью с внедрением в триасовые терригенные толщи позднемеловых субвулканических интрузий (печальнинский и др. комплексы малых интрузий, силлов и даек вдоль зоны Правооротуканско-го разлома). Возможно, что именно они и явились источниками вещества с высокой долей серебра, а рудообразующие гидротермальные растворы осуществили их привнос в эти месторождения.

Формирование Балыгычано-Сугойского наложенного прогиба, расположенного к востоку от Балыгычанского поднятия, началось в раннем мелу с процессов разломообразования в зоне раздвига. Эта крупная тектоническая структура вытянута на 300 км при ширине 30–50 км вдоль раннемелового Омсукчанского разлома в субмеридиональном направлении. Многие исследователи отмечают его рифтогенную природу, сложное глубинное строение и уникальную металлогению. Прогиб имеет сложную структуру и состоит из вулканогенно-осадочных образований апта, альба и сеномана – калиевых субщелочных риолитов и дацитов аскольдинской свиты, алевролитов, андезитов и базальтов арылахской свиты, перекрытых вулканитами кислого, среднего и основного составов позднего мела (трахириолиты, игним-бриты риолитов, андезиты, туфы андезитов, дациты и базальты). Вулканогенно-осадочные толщи прорваны субщелочными лейкогранитами, габбро-диоритами и их дайками [7]. Уникальность Балыгычано-Сугойской золото-серебро-оловорудной металлогенической зоны состоит в ее высокой насыщенности рудными месторождениями серебра, золота и олова, связанными с ранне-позднемеловыми и позднемеловыми андезит-дацитами, трахитами, игнимбритами риодацитов щелочного и, реже, нормального составов.

Охотско-Чукотский краевой вулканический пояс протягивается от Удской губы до Берингова пролива. Его меловые вулкано-плутонические образования перекрывают пермские, триасовые и юрские толщи Верхояно-Чукотской складчатой системы. Мощность земной коры в Приколым-ском секторе этого пояса составляет 30–42 км [7]. Общая структура его генерализуется гигантским разломом (или серией крупных разломов) – торцевым швом, разделяющим две разновозрастные складчатые области на мезозойскую и кайнозойскую притихоокеанские системы. В пределах него гравитационное и магнитное поля выражены аномальными зонами, в которых хорошо просматривается гравитационный уступ, отделяющий полосу относительных максимумов областей кайнозойской складчатости от гравитационных минимумов области мезозойской складчатости [21]. Окраинно-континентальный рифтогенез, магматизм и заполнение рифтов и грабенов вулканогенно-осадочным материалом происходили в Малтано-Ольском, Арманском, Хетинском, Няв-ленгинском и др. прогибах пояса. Зона его сочленения со структурами юго-восточной части Вер-хояно-Колымской складчатой области интенсивно переработана. Вулканические и субвулканические покровы и массивы внутриплитных плюмовых лейкогранитов, гранитов, гранодиоритов и диоритов представляют собой андезит-гранодиорито-вые и риолит-гранитные вулкано-плутонические ассоциации [20]. Триасовые и юрские терригеннофлишевые и осадочно-вулканогенные толщи сохранились достаточно крупными участками (рис.). В миоцене проявился щелочной базальтоидный магматизм в виде экструзий меланефелинитов в истоках р. Бол. Купка, вблизи Арбутлинского глубинного разлома, по данным геологической карты [7], что свидетельствует о весьма поздних наземных проявлениях вулканической деятельности в Приколымском секторе Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

Мощный щелочной магматизм Охотско-Чукотского пояса, проявившийся в раннем и позднем мелу в зоне сочленения его с юго-восточными структурами Яно-Колымского складчатого пояса, сыграл особую роль в рудообразовании. Он определил его золото-серебряную и серебро-полиметаллическую металлогеническую специализацию. В Приколымском секторе ОЧВП (Охотско-Чукотский вулканогенный пояс) сформировались вулканогенно-плутоногенные месторождения, размещаемые в крупных вулкано-тектонических структурах – Малтано-Ольском, Хетинском, Ар-манском, Иваньинском, Нявленгинском и др. Это

Таблица

Основные структурные элементы Колымо-Охотского региона, их формирование и локализация благороднометалльной минерализации

Table

Major structural elements of the Kolyma-Okhotsk region, their formation and the localization of precious metal mineralization

Россыпи. Многочисленные россыпи золота Иньяли-Дебинского синклинория, Балыгычанско-го и Аян-Юряхского антиклинориев, а также Су-гойского синклинория и Приколымского сектора ОЧВП (в очень незначительном количестве) образовались за счет широко распространенных на указанных площадях зон золоторудной минерализации и промежуточных коллекторов – золотоносных свит и толщ, кор выветривания. Россыпеобра-зованию благоприятствовали знакопеременные неотектонические движения. Отдельные уникальные россыпи имеют большую протяженность, это Чай-Юрюе – 22 км, Берелёх – 37 км [6].

Условия образования и генезис рудных и россыпных месторождений золота резко различаются, но между собой они, безусловно, взаимосвязаны. Генезис золоторудных месторождений обусловлен плутоногенным и вулканогенным маг- матизмом, метаморфизмом, дайкообразованием, гидротермальными и др. процессами. Россыпи связаны с перемывом золотоносных кор выветривания, деструкцией зон золотоносной минерализации, переотложением золота на более низкие гипсометрические уровни и накоплением в составе аллювия, прибрежно-морских осадков. Золотороссыпные узлы размещаются в основном в тектонических блоках с доминирующей золотокварцевой минерализацией, очень редко – вблизи рудных узлов и районов с золото-серебряным оруденением. В Балыгычано-Сугойском прогибе, характеризующемся серебро-полиметаллической минерализацией, они полностью отсутствуют.

Эрозионный срез гранитных массивов и их апикальных субвулканических частей в Инья-ли-Дебинском синклинории оценивается нами как умеренно глубокий, от 1,5–2,0 до 2–3 км, что соответствует достаточно глубокому уровню среза основной массы богатых золотом юрско-меловых золото-кварцевых жил. Это обстоятельство способствовало концентрации россыпного золота в долинах рек и суходолов на участках разрушенных золотоносных жил. На высокую концентрацию золота влияли и другие факторы, в частности, перемыв золотоносных кор выветривания в зонах разрывных нарушений на участках разгрузки грунтовых и подземных вод и, в меньшей мере, на пене-пленизированных поверхностях выравнивания.

Заключение

Золотокварцевые и золото-редкометалль-ные месторождения в подавляющем большинстве сформировались в мезозойских Иньяли-Де-бинском и Сугойском синклинориях, а золо-то-кварц-сульфидные с золотокварцевыми объектами – в позднепалеозойско-мезозойских антиклинориях – Аян-Юряхском и Балыгычанском. Золото-серебряные месторождения формировались преимущественно в наложенных меловых прогибах Охотско-Чукотского пояса. Наиболее молодые серебро-золоторудные и серебро-полиметаллические месторождения, в том числе уникальные, были сформированы в ранне-позднемеловом Балыгычано-Сугойском рифтогенном прогибе и в мел-палеогеновых вулканоструктурах Охотско-Чукотского пояса.

В рудно-формационном отношении наиболее перспективными типами благородноме-талльной минерализации в данном регионе являются комплексные золотосодержащие типы: золото-редкометалльный (золото-вольфрамовый) и золото-меднопорфировый [12]. Устойчивые повышенные содержания золота в пробах обна- ружены в месторождениях: а) вольфрама (Бохап-чинское – 1,5 г/т, южная часть ИДС), б) кобальта (Верхне-Сеймчанское – в кобальтовом концентрате Au 215 г/т; Ветровое – Au до 3 г/т; Колымо-Омулевское поднятие (КОП), в) меди (Опыт – Au до 1,2 г/т, КОП) [7].

В региональном плане Верхнеколымская глыба вмещает практически все золоторудные и золотороссыпные районы и узлы. Это позволяет прогнозировать в ее пределах новые перспективные площади, в первую очередь – по ее периферии, а во вторую – в зонах перекрытия наиболее ранних структурных элементов более поздними структурами, а также на пограничных участках, особенно вблизи мантийных и коровых разломов.

Список литературы Колымо-Охотский регион и его золотоносность

- Васильковский Н.П. Геологическая история Северо-Востока Азии. М.: Наука, 1981. 308 с.

- Волков А.В., Сидоров А.А., Савва Н.Е., Томсон И.Н., Алексеев В.Ю. Зоны тонкорассеянной сульфидной минерализации Северо-Востока России как источники вещества рудных месторождений и роль тектоно-магматической активизации в его мобилизации//Тихоокеанский рудный пояс: материалы новых исследований. Владивосток: Дальнаука, 2008. С. 36-51.

- Геология СССР. Т. 30. Северо-Восток СССР. Геологическое описание. Кн. 2. М.: Недра, 1970. 536 с.

- Геотермический атлас Сибири и Дальнего Востока (2009-2015)/Новосибирск: Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. URL: http://maps.nrcgit.ru/geoterm/(дата обращения: 01.11.16).

- Горячев Н.А., Гамянин Г.Н. Позднемезозойская металлогения золота, серебра и сурьмы Северо-Востока Азии//Тихоокеанский рудный пояс: материалы новых исследований. Владивосток: Дальнаука, 2008. С. 89-105.

- Горячев Н.А., Палымский Б.Ф., Петров А.Н. Системы разломов Колымо-Охотского региона//Тектоника, глубинное строение и минерагения Востока Азии: VIII Косыгинские чтения: материалы всеросс. конф. Хабаровск, 17-20 сент. 2013 г. Владивосток: Дальнаука, 2013. С. 29-31.

- Государственная геологическая карта РФ. Масштаб 1:1 000 000 (нов. сер.). Лист Р-54, 55 -Оймякон, О-55. Объясн. записка/отв. ред. Л.М. Натапов, Е.П. Сурмилова. СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. 231 с.

- Государственная геологическая карта РФ. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Лист Р-56 -Сеймчан. Объясн. записка/отв. ред. В.И. Шпикерман. СПб.: ВСЕГЕИ, 2007. 271 с.

- Горошко М.В., Шевченко Б.Ф., Гурьянов В.А., Гильманова Г.З. Тектоника и металлогения зоны сочленения Северо-Азиатского кратона и Тихоокеанского тектонического пояса//Тихоокеанская геология. 2016. Т. 35, № 1. С. 15-30.

- Константинов М.М., Константиновский А.А., Наталенко М.В. Типизация золоторудных районов в терригенно-сланцевых поясах России//Региональная геология и металлогения. 2013. № 54. С. 75-88.

- Кузнецов В.М. Металлогеническое районирование территории Охотско-Колымского водораздела в свете закономерностей делимости земной коры//Проблемы металлогении рудных районов Северо-Востока России. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2005. С. 60-77.

- Нигай Е.В., Диденко А.Н., Гурьянов В.А., Горошко М.В., Шевченко Б.Ф. Тектонические и магматические факторы контроля благороднометалльного оруденения Верхнего Приколымья//Отечественная геология. 2015. № 4. С. 17-27.

- Петрищевский А.М. Происхождение и палеогеодинамика окраиноморских плит Северо-Востока Азии//Тектоника и глубинное строение Востока Азии. Косыгинские чтения: докл. всерос. конф., 20-23 января 2009 г., г. Хабаровск/под ред. А.Н. Диденко, А.А. Степашко. Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2009. С. 75-78.

- Сидоров А.А., Волков А.В. О металлогении кратонных террейнов Северо-Востока России//Геология и геофизика. 2006. № 12. С. 1242-1257.

- Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия)/отв. ред. Л.М. Парфенов. М.: МАИК «Наука-Интерпериодика», 2001. 571 с.

- Умитбаев Р.Б. Охотско-Чаунская металлогеническая провинция. М.: Наука, 1986. 286 с.

- Ханчук А.И., Иванов В.В. Мезо-кайнозойские геодинамические обстановки и золотое оруденение Дальнего Востока России//Геология и геофизика. 1999. № 11. С. 1635-1645.

- Хомич В.Г. Металлогения вулкано-плутонических поясов северного звена Азиатско-Тихоокеанской мегазоны взаимодействия. Владивосток: Дальнаука, 1995. 343 с.

- Хомич В.Г., Фатьянов И.И., Борискина Н.Г. Металлогения золота в трудах Е.А. Радкевич и проблема образования обособленных и совмещенных концентраций Au и Sn//Тихоокеанский рудный пояс: материалы новых исследований. Владивосток: Дальнаука, 2008. С. 228-245.

- Шило Н.А., Сидоров А.А., Гончаров В.И. Условия образования рудных месторождений вулканогенных поясов//Геология рудных месторождений. 1973. Т. 20, № 66. С. 55-67.