Коммерциализация культуры в России: тенденции и социокультурные последствия

Автор: Косыгина К.Е., Леонидова Е.Э.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 3 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования процесса коммерциализации культуры в России, анализа его тенденций и социокультурных последствий. В условиях рыночных преобразований изучение данной проблемы приобретает особую актуальность, так как затрагивает вопросы доступности культурных благ, сохранения национального наследия и баланса между экономической эффективностью и социальной функцией культуры. Информационная база – данные Росстата, Минфина и Минкультуры России (2018–2023 гг.). Результаты исследования показывают, что коммерциализация наиболее выражена в концертной сфере, тогда как музеи, театры и библиотеки остаются зависимыми от бюджетных ассигнований и сохраняют традиционную модель финансирования. Общий тренд свидетельствует об увеличении объемов потребления платных услуг культуры в стране, что, безусловно, напрямую не свидетельствует об усилении коммерциализации отрасли культуры, но говорит о росте интереса населения к платным услугам и товарам культуры. Выявлено, что платные услуги культуры, потребляемые населением, занимают меньшую долю по сравнению с такими видами жизнеобеспечивающих услуг, как коммунальные, транспортные, бытовые, медицинские и являются второстепенными. Установлено снижение удельного веса населения, участвующего в платных мероприятиях государственных (муниципальных) учреждений культуры в 2020–2023 гг. по сравнению с 2018–2019 гг. Отмечено негативное влияние на коммерциализацию сферы ограничительных мер во время пандемии COVID-19, вместе с тем уточняется, что идет ее постепенное восстановление. Среди трендов зафиксирована значительная региональная дифференциация по уровню потребления платных услуг культуры. Сложившийся разрыв обусловлен рядом факторов, которые кратко обозначены в исследовании. В заключительной части сделан акцент на социокультурных последствиях коммерциализации культуры. Подчеркивается необходимость сбалансированного подхода к развитию сферы культуры, сочетающего рыночные механизмы с государственной поддержкой для сохранения культурного суверенитета, наследия и национальной идентичности.

Культура, коммерциализация, платные услуги, бюджетное финансирование, национальный проект, социокультурные последствия

Короткий адрес: https://sciup.org/147251888

IDR: 147251888 | УДК: 316.7 | DOI: 10.15838/sa.2025.3.47.5

Текст научной статьи Коммерциализация культуры в России: тенденции и социокультурные последствия

В современных условиях культура становится объектом рыночных отношений, что приводит к ее активной коммерциализации. Данный процесс носит амбивалентный характер и оказывает двойственное влияние: с одной стороны, он способствует развитию креативных индустрий, расширению доступа к культурным благам и повышению экономической эффективности культурных институтов, с другой – порождает риски снижения художественной ценности, стандартизации творчества и коммодификации культурного наследия.

Амбивалентный характер коммерциализации отражен в работах зарубежных авторов Д. Тросби, Ф. Колберта и Ч. Лэндри, которые демонстрируют, как рыночные механизмы трансформируют культурные институты. В монографии «Экономика и культура» Д. Тросби вводит и разрабатывает концепцию «культурного капитала» – актива, обладающего как культурной ценностью (способностью генерировать культурные услуги и быть источником смыслов, идентичности и опыта), так и экономической ценностью (способностью приносить материальную выгоду). Через призму предложенного им экономико-культурного дуализма рассматривается процесс оценки и измерения ценности культурных явлений. Тросби утверждает, что для их всестороннего понимания необходимо учитывать два параллельных, но взаимосвязанных типа ценности: сугубо экономическую (рыночную, выраженную в денежных единицах) и культурную (нереду- цируемую к денежному выражению и связанную с эстетическими, символическими, историческими и социальными аспектами). Таким образом, дуализм служит аналитическим инструментом для преодоления редукционизма, когда богатство культурного поля пытаются описать исключительно языком экономики (Throsby, 2001). Ключевая идея работы Ф. Колберта «Маркетинг культуры и искусств», заключается в том, что культурные институты должны применять маркетинговые стратегии, но адаптировать их под свою специфику. Он выделяет три парадокса коммерциализации: произведение искусства не является в полном смысле товаром, так как его нельзя оценить только по уровню спроса; аудитория культуры не клиенты, потому что важны долгосрочные отношения; прибыль второстепенная цель, но без денег институт не выживет (Colbert, 2007). М. Пахтер и Ч. Лэндри рассматривают культуру как ресурс для городского развития. В частности, на примере креативных кластеров они анализируют привлечение инвестиций. При этом выделяют следующие риски: джентрификация – вытеснение локальных художников из-за роста цен и «диснейлендизация» – превращение культуры в аттракцион для туристов (Пахтер, Лэндри, 2003). Некоторые ученые (например, П. Бурдье) считают, что экономические метрики разрушают автономию искусства. Экономический подчиненный принцип гомогенизирует поле производства, навязывая свои критерии успеха (продажи, рейтинги) в ущерб специфическим законам искусства. П. Бурдьё утверждает, что с раз- витием капитализма и массовой культуры экономическое поле все сильнее навязывает свою логику полю искусства (Bourdieu, 1996). Он рассматривает искусство как относительно автономное социальное пространство со своими правилами («игра ради игры»). Коммерциализация разрушает эту автономию, заменяя художественную ценность рыночной стоимостью, а критику общества – развлекательной функцией.

В дискурсе российских исследователей по поводу перехода отрасли культуры на рыночные отношения следует отметить работы коллектива авторов Института экономики РАН под руководством А.Я. Рубинштейна, которые рассматривают культуру с точки зрения теории опекаемых благ как сферу, требующую государственного участия (Рубинштейн, Музычук, Хаунина, 2014) А. Аузан обосновывает концепцию социальной значимости культуры и ее влияния на экономику (Аузан, 2022). О.Н. Астафьева, И.В. Малыгина уделяют внимание поиску оснований идентификации культуры в потребительской парадигме (Астафьева, Малыгина, 2022). Г.А. Карпова и Л.В. Хореева среди основных проблем коммодификации нематериального культурного наследия выделяют следующие: возможное нивелирование национальной самобытности и привнесение стандартизованных и унифицированных культурных практик при расширении числа потребителей (Карпова, Хореева, 2016).

Кроме того, в России вопрос коммерциализации культуры приобретает особую остроту в силу исторической зависимости большинства культурных институтов (театров, музеев, библиотек) от государственного финансирования. Эта зависимость порождает непрекращающиеся дебаты о том, какие именно культурные блага следует считать «обязательными» и заслуживающими бюджетной поддержки (например, классическое искусство), а какие можно перевести на коммерческие рельсы, как это часто происходит с продукцией массовой культуры.

В то же время при коммерциализации сферы культуры необходимо учитывать мониторный характер ряда культурных благ, когда отдельные виды культурной деятельности имеют общественно полезный, социально значимый характер, однако лишены коммерческих возможностей – издержки производства объективно превышают цены на производимые культурные блага и услуги (Косыгина, 2024). Сокращение государственной поддержки в сфере культуры приводит к негативным социально-экономическим последствиям. Рост цен на культурные услуги снижает их доступность для широких слоев населения, что особенно остро затрагивает социально уязвимые группы и регионы с низким уровнем доходов (Куняшова, 2019; Музычук, 2019).

Ведущий специалист в области изучения экономики культуры В.М. Музычук отмечает, что «ситуация усугубляется тем, что выдавливание сферы культуры в рыночные условия происходит в соответствии с директивными указаниями государства. Вместе с тем меняется и государственная риторика: государство из мецената превращается в инвестора, субсидии трактуются как инвестиции, что предполагает экономическую отдачу на вложенный капитал; организации культуры вместо выполнения просветительской миссии по приобщению широких слоев населения к культурным ценностям начинают оказывать услуги потребителю, причем объем заработанных доходов становится одним из важных критериев оценки эффективности в сфере культуры» (Музычук, 2025, с. 69).

Следовательно, проблема исследования, сформулированная по итогам анализа трудов отечественных и зарубежных ученых, заключается в противоречии, порождаемом экономико-культурным дуализмом в условиях коммерциализации культуры. Это противоречие возникает между экономической эффективностью деятельности культурных институтов и реализацией их социальной миссии, включающей обеспечение доступности культурных благ, сохранение национального наследия и поддержание культурной идентичности.

Целью данного исследования является анализ ключевых тенденций коммерциа- лизации культуры и их социокультурных последствий для современного российского общества.

В соответствии с поставленной проблемой и целью был разработан план исследования, результаты которого изложены в данной работе. Первая часть посвящена анализу тенденций коммерциализации в сфере культуры, а заключительная – воссозданию их социокультурных последствий.

Методические основания исследования

В информационную базу исследования вошли данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов РФ, материалы главного информационновычислительного центра (ГИВЦ) Министерства культуры Российской Федерации автоматизированной информационной системы «Статистическая отчетность отрасли», которые удовлетворяют требованиям объективности, доступности и статистической сопоставимости.

В связи с ограниченным набором данных по частным организациям объектом анализа являлись преимущественно учреждения культуры, находящиеся под государственным управлением федерального, регионального, муниципального уровней. Период исследования охватывает данные за 2018– 2023 гг., что позволяет проследить влияние последствий пандемийных ограничений на деятельность учреждений.

Опираясь на доступность данных, в качестве анализируемых показателей выбраны: бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов; структура поступлений денежных средств в государственные учреждения культуры РФ и градация их на доходы от коммерческой и иной деятельности, а также от бюджетных ассигнований; структура платных услуг и динамика показателей оказания платных услуг культуры населению; объем платных услуг, который учреждения культуры оказывают населению в региональном разрезе; количество посещений населением платных мероприятий.

Для достижения цели в работе использовались следующие методы:

– статистический анализ – обработка количественных данных по бюджетным ассигнованиям, доходам учреждений культуры и динамике платных услуг;

– сравнительный анализ – оценка различий между регионами по объему потребляемых платных услуг населением;

– динамический анализ – выявление тенденций изменения ключевых показателей за анализируемый период.

Результаты исследования

Финансирование сферы культуры в России осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников, когда речь идет о государственных учреждениях преимущественно подведомственных Министерству культуры РФ или региональным органам исполнительной власти. В 2021 году в целом по Российской Федерации насчитывалось 92,9 тыс. учреждений культуры, из которых более 98% относятся к региональному и муниципальному ведению (Соловьев, Путрик, 2023). Их основная деятельность обеспечивается из средств бюджетов, в то время как внебюджетные средства привлекаются от коммерческой деятельности и из частных, корпоративных источников. Бюджетное финансирование остается ключевым источником средств для сферы культуры, особенно в регионах. Внебюджетное финансирование играет важную, но вспомогательную роль. Специфика коммерческой работы таких организаций определяется их отраслевой принадлежностью, юридическим статусом и степенью участия в рыночной экономике. Возмездные услуги, предоставляемые государственным учреждением культуры, должны соответствовать уставным целям и задачам организации. В другом случае подобная деятельность будет расценена как неправомерная (Соловьева, 2024).

Анализ бюджетных ассигнований федерального бюджета на национальный проект «Культура» (далее – НП) показывает, что культура традиционно не является приоритетом в бюджетной политике по срав- нению со здравоохранением, инфраструктурой или демографией. Такое положение дел отражает устоявшиеся приоритеты государства, где социально-экономические задачи жизнеобеспечения требуют более масштабного финансирования, что вполне объективно. Культура часто рассматривается как второстепенная область, финансируемая по остаточному принципу. Бюджет НП «Культура» составляет 1,8% от общего финансирования и сопоставим с бюджетом НП «Туризм». Абсолютная сумма (53,5 млрд руб.) кажется значительной, но в сравнении с масштабами задач (модернизация учреждений, поддержка творческих инициатив, цифровизация) выглядит скромно (табл. 1). Финансирование НП «Культура» остается недостаточным для комплексного развития отрасли.

Анализ структуры поступлений денежных средств в государственных учреждени-

Таблица 1. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2023 году

Национальный проект Бюджетное финансирование, млн руб. Структура, в % Демография 808219,8 27,1 Здравоохранение 312493,1 10,5 Образование 231061,5 7,7 Жилье и городская среда 175670,7 5,9 Экология 122255,6 4,1 БКД 526705,5 17,7 Производительность труда 5004 0,2 Наука 143957,1 4,8 Цифровая экономика 132298,4 4,4 Культура 53546,3 1,8 МСП 66475,8 2,2 Экспорт 138986,9 4,7 Комплексный план 213390 7,2 Туризм 53687,6 1,8 Всего 2983752,3 100,0 Источник: Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2023 год. Министерство финансов РФ. URL: document?id_4=307469-ispolnenie_federalnogo_byudzheta_i_ byudzhetov_byudzhetnoi_sistemy_rossiiskoi_federatsii_za_2023_ god ях культуры РФ в сравнительном периоде 2018–2023 гг. демонстрирует разноплановые тенденции в зависимости от типов учреждений. Наиболее динамичные изменения наблюдаются в концертной сфере, где коммерческая деятельность стремительно набирает обороты (+20%, с 20 до 40%), отражая растущий спрос на массовые развлечения. Музеи, напротив, демонстрируют усиление государственной поддержки (+5%), что, вероятно, связано с приоритетными национальными проектами в области сохранения культурного наследия. Однако в исследованиях деятельности региональных музеев установлено, что выделяемых бюджетных средств недостаточно для решения проблем, связанных с текущей деятельностью и развитием музеев (Шабунова, Соколова, 2025). Библиотеки увеличили внебюджетные доходы с 2 до 7%, но остаются наиболее зависимыми от государства (93–98%). Коммерциализация в библиотечной сфере идет медленно. С одной стороны, существующая инфраструктура многих библиотек требует значительных инвестиций для модернизации и адаптации к требованиям коммерческой деятельности, с другой стороны, исторически сложившаяся социальная миссия библиотек – бесплатное и равное предоставление доступа к знаниям и информации – противоречит самой идее извлечения прибыли. Стабильная структура финансирования наблюдается у театров в соотношении 70% – бюджет и 30% – коммерция (табл. 2).

Таким образом, на примере финансирования государственных учреждений культуры РФ выявлен ряд тенденций. Коммерциализация культуры в РФ усиливается в сфере концертов и мероприятий; концертная индустрия становится более рыночной – вероятно, из-за спроса на массовые развлечения. Государство сохраняет ключевую роль в финансировании музеев, театров и библиотек. В то же время структура финансирования библиотек и театров меняется медленнее, сохраняя свою традиционную модель. В исследовании, посвященном проблемам развития инфраструктуры социально-культурного назначения, отме-

Таблица 2. Структура поступлений денежных средств в государственных учреждениях культуры РФ, в %

|

Учреждение культуры |

2018 г. |

2023 г. |

||

|

5 1 X 05 1— ОО 2 5 LQ О 05 |

CK n 05 £ CD ° Г1! |

5 1 X 05 1— 2 5 LQ О 05 |

05 £ CD £ ° X Ш S' |

|

|

Музеи |

72,0 |

28,0 |

77,0 |

23,0 |

|

Театры |

68,9 |

31,1 |

69,1 |

30,9 |

|

Концертные организации и самостоятельные коллективы |

79,6 |

20,4 |

59,9 |

40,1 |

|

Библиотеки |

98,3 |

1,7 |

92,7 |

7,3 |

Источник: расчеты авторов по материалам главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) Министерства культуры Российской Федерации автоматизированной информационной системы «Статистика». URL: ru/indicators/ чается, что в последние годы положительные сдвиги затрагивали преимущественно сферу развлечений, досуга и рекреации, т. е. тех сфер, в рамках которых основной акцент сделан на отдых, а не на культурное развитие (Калашников, 2019).

В условиях рыночной экономики многие учреждения культуры сталкиваются с необходимостью поиска дополнительных источников средств. Одним из таких источников становятся платные услуги населению, которые позволяют учреждениям культуры не только покрывать расходы, но и развиваться, внедрять новые проекты и улучшать качество предоставляемых услуг. Исследования в области экономики культуры подчеркивают, что успешное внедрение платных услуг требует диверсификации доходов. Учреждения культуры должны комбинировать платные услуги с другими источниками финансирования – такими, как гранты, спонсорская поддержка и членские взносы (например, работы Д. Тросби, Б. Фрея (Throsby, 2010; Frey, 2013)).

В России с 2018 по 2023 гг. изменения на увеличение платных услуг культуры фиксируются как по общему объему оказанных платных услуг, так и в относительном показателе на душу населения. В 2019 году наблюдался рост в абсолютных значениях на 18,9 млрд руб. (+12%) по сравнению с 2018 годом. Объем платных услуг культуры на душу населения продемонстрировал значительную волатильность в рассматриваемый период. В 2020 году произошел резкий спад данного показателя почти на 40%, что было вызвано ограничениями в период пандемии COVID-19, которые затруднили доступ населения к учреждениям культуры (Галкин, Парфенова, 2022). Однако уже в 2021–2023 гг. наблюдалось восстановление рынка. Значение 2023 года, достигнув отметки в 1734,6 руб., стало самым высоким за весь период. Рост индекса физического объема платных услуг в сопоставимых ценах свидетельствует не только о номинальном, но и о реальном увеличении потребления платных культурных благ, что указывает на устойчивую позитивную динамику и стабилизацию сектора после кризиса (табл. 3).

Таблица 3. Динамика показателей оказания платных услуг культуры населению в России за 2018–2023 гг.

Показатель 00 04 Объем платных услуг культуры, млрд руб. 163,1 182,0 110,5 166,9 202,1 266,3 Индексы физического объема платных услуг, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 115,8 103,7 50,1 143,3 114,6 118,3 Объем платных услуг учреждений культуры на душу населения; в среднем за год, руб. 1346,7 1441,6 748,3 1134,1 1376,9 1734,6 Источник: ЕМИСС. 54.02. Информация об учреждениях культурно-досугового типа. URL: indicator/

Таким образом, несмотря на временные колебания, общий тренд свидетельствует об увеличении объемов потребления платных услуг культуры в стране, что, безусловно, напрямую не свидетельствует об усиле- нии коммерциализации отрасли культуры, но говорит о росте интереса населения к платным услугам и товарам культуры, хотя устойчивость сектора к кризисам требует дополнительных мер поддержки (Евменов, Благова, 2017). При этом увеличение объемов платных услуг может быть обусловлено не только ростом потребительского спроса, но и изменением структуры культурного предложения и повышением цен. Так, например, в 2024 году цены на билеты в российских театрах выросли на 14%. Средняя стоимость билета составила 2,4 тыс. руб.1

Между тем структура платных услуг, оказываемых населению, свидетельствует о том, что услуги культуры занимают меньшую долю по сравнению с услугами непосредственного жизнеобеспечения: коммунальными, транспортными, бытовыми, медицинскими и др. Их удельный вес сопоставим с такими смежными категориями, как туристические услуги (1,9% в 2023 году) и услуги специализированных коллективных средств размещения (1,9% в 2023 году). В 2020 году доля платных услуг учреждений культуры снизилась с 2 до 1,2%, что, вероятно, связано с ограничениями из-за пандемии COVID-19. Несмотря на то, что доля услуг культуры в общей структуре платных услуг остается относительно небольшой, фиксируется их постепенный рост с 2021 года, что указывает на восстановление сферы (табл. 4) .

Анализ данных о платных услугах, которые учреждения культуры оказали населению в 2023 году в субъектах РФ (в тыс. руб. на душу населения), позволяет сделать следующие выводы. Фиксируется разрыв между регионами с минимальным и максимальным значением показателя. Например, в Республике Ингушетия объем услуг составляет всего 0,18 тыс. руб. на душу населения, тогда как в г. Санкт-Петербурге – 6,47 тыс. руб., что в 36 раз больше. Все регионы с наименьшими показателями являются республиками (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Тыва, Карачаево-Черкесия). Значения варьируются от 0,18 до

Таблица 4. Структура платных услуг населению по видам, в %

Виды услуг ОО Транспортные 19,7 19,8 15,0 18,0 18,0 19,5 Коммунальные 20,2 20,2 22,7 20,2 20,0 19,0 Бытовые 10,2 10,2 10,7 11,0 11,5 11,5 Телекоммуникационные 14,0 13,8 15,6 13,3 12,0 11,1 Медицинские 7,8 8,6 9,3 9,6 9,4 9,3 Система образования 6,9 6,9 7,1 7,0 6,8 6,7 Жилищные 7,3 7,0 8,2 7,4 6,9 6,6 Гостиницы и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья 2,6 2,4 2,0 2,5 2,7 2,8 Специализированные коллективные средства размещения 1,6 1,6 1,4 1,8 2,0 1,9 Туристские 1,7 1,7 1,0 1,3 1,7 1,9 Культура 2,0 2,0 1,2 1,5 1,6 1,7 Физическая культура и спорт 0,9 0,9 0,8 1,0 1,1 1,2 Юридические 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Прочие платные услуги 3,5 3,3 3,3 3,9 4,7 5,2 Источник: Платные услуги населению. Росстат. URL: *Ранжировано по 2023 году.

0,35 тыс. руб. на душу населения. Причины столь значительной дифференциации могут быть обусловлены целым рядом факторов, включая уровень доходов населения, особенности культурной политики в регионах, развитость инфраструктуры учреждений культуры, а также структуру потребительского спроса на платные услуги в сфере культуры. В республиках, демонстрирующих низкие показатели, как правило, наблюдается более низкий уровень жизни населения, что, безусловно, влияет на их возможности и готовность тратить средства на платные культурные мероприятия. Лидерами явля- ются крупные города федерального значения (г. Санкт-Петербург, г. Москва) и регионы с высокой туристической привлекательностью (г. Севастополь, Республика Карелия, Калининградская область). Значения варьируются от 2,23 до 6,47 тыс. руб. на душу населения (табл. 5).

Таблица 5. Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры населению в 2023 году, тыс. руб. на душу населения

Регионы с минимальным значением Регионы с максимальным значением Регион (первые 5 в рейтинге) тыс. руб. на душу населения Регион (последние 5 в рейтинге) тыс. руб. на душу населения Республика Ингушетия 0,18 г. Санкт- Петербург 6,47 КабардиноБалкарская Республика 0,27 г. Москва 5,51 Республика Калмыкия 0,33 г. Севастополь 2,65 Республика Тыва 0,33 Республика Карелия 2,35 Карачаево-Черкесская Республика 0,35 Калининградская область 2,23 Источник: ЕМИСС. Объем платных услуг населению. URL:

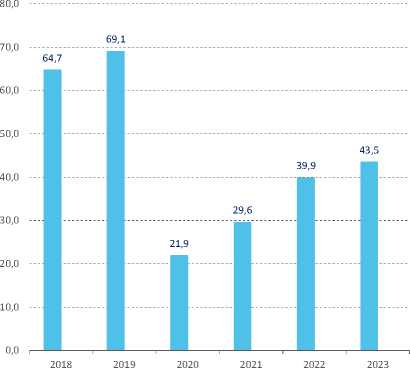

Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, отражает: уровень вовлеченности граждан в культурную жизнь, финансовую доступность платных услуг в госучреждениях культуры для населения и эффективность маркетинга, привлекательность проводимых учреждениями мероприятий, включая их качество. Данные свидетельствуют, что уровень посещаемости таких мероприятий снизился за период 2018–2023 гг. с 65 до 44%, особенно резкий спад произошел во время пандемии. В 2023 году значение показателя не достигло значений 2018–2019 гг., когда удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, составлял (65–69%) (рис. 1) .

Рис. 1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, % Источник: ЕМИСС. 54.02. Информация об учреждениях культурно-досугового типа.

URL:

Можно предположить, что одной из ключевых причин снижения вовлеченности населения в платные культурные мероприятия государственных учреждений является изменение потребительских предпочтений и рост популярности альтернативных форм досуга, рост коммерческого сегмента сферы, получивший активное развитие с начала 1990-х гг., после распада Советского Союза и активного перехода страны к рыночной экономике. Кроме того, онлайн-платформы, стриминговые сервисы и виртуальные мероприятия предлагают более доступные и гибкие варианты развлечений, конкурируя с традиционными форматами, предлагаемыми государственными учреждениями культуры (Соловьева, Пьянова, 2022). Например, физическая востребованность кинозалов и библиотек снижается из-за того, что население пользуется их услугами в сети Интернет. Общее количество пользователей российских онлайн-кинотеатров в 2023 году насчитывало 36,7 млн, а рост за год составил 41%. Лидером по числу пользователей остается «Кинопоиск» – им пользуются 9,1 млн чел. Доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы по итогам первой половины 2024 года выросли почти на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 52 млрд руб.2 На региональном уровне результаты опроса населения Вологодской области также свидетельствуют о положительных изменениях в культурной сфере в части цифровых услуг. В 2023 году 38% опрошенных жителей региона отметили улучшения за последний год, связанные с внедрением цифровых технологий, включая онлайн-трансляции мероприятий; 29% отметили доступность культурных событий (концертов, фестивалей)3.

Нельзя исключать и влияние экономической ситуации. Снижение реальных доходов населения и рост стоимости жизни могут приводить к тому, что люди вынуждены сокращать расходы на развлечения и культурный досуг, отдавая предпочтение более необходимым статьям бюджета. В этой ситуации платное посещение культурных мероприятий может восприниматься как менее приоритетное или второстепенное. Исследование о структуре потребления по 10 %-ным дицильным группам, проведенное в 2022 году, показало: если в среде наиболее обеспеченных слоев населения посещение учреждений культуры составляет внушительные 7,4 % от общих расходов, то для тех, кто находится на нижней ступени доходов, эта цифра едва достигает 0,4% (Аксянова, Гадельшина, Сотников, 2023).

Вместе с тем, эффективность маркетинговых стратегий государственных учреждений культуры также играет важную роль. Недостаточная осведомленность населения о предлагаемых мероприятиях, устаревшие методы продвижения и отсутствие таргетированного подхода могут приводить к снижению посещаемости. Важно адаптировать маркетинговые кампании к современным трендам и потребностям аудитории, используя цифровые каналы коммуникации и интерактивные форматы.

Можно обозначить ключевые преимущества от внедрения платных услуг культуры: обеспечивают финансовую устойчивость учреждений культуры, позволяют привлекать дополнительные средства, которые могут быть направлены на развитие инфраструктуры, закупку оборудования и реализацию новых проектов. Внедрение платных услуг также стимулирует повышение качества предоставляемых услуг, так как потребители ожидают, что уровень сервиса будет достойным. Кроме того, платные услуги способствуют расширению аудитории, привлекая людей, которые ранее не интересовались культурными мероприятиями.

Заключение

Проведенное исследование выявляет ключевые тенденции коммерциализации культуры в России и их многогранные социокультурные последствия.

Наиболее ярко коммерциализация проявляется в концертной индустрии, где доля внебюджетных доходов достигла 40%, что свидетельствует о сильной ориентации на рыночный спрос. В противоположность этому музеи, театры и особенно библиотеки в значительной степени сохраняют традиционную, бюджетно-ориентированную модель финансирования, что подчеркивает их статус общественных благ, требующих государственной поддержки для выполнения социальной миссии.

Несмотря на устойчивый рост объема платных услуг как в абсолютном, так и в душевом выражении, это не является прямым индикатором тотальной коммерциализации отрасли. Рост скорее отражает увеличение потребительского спроса и адаптацию учреждений к новым условиям. При этом важно отметить, что доля расходов на платные культурные услуги в общей структуре потребительских расходов населения остается не- значительной (1,7%) и носит второстепенный характер по сравнению с затратами на жизнеобеспечение.

Исследование выявляет значительный разрыв в потреблении платных культурных услуг между регионами (в 36 раз между лидерами и аутсайдерами). Эта диспропорция углубляет цифровое и культурное неравенство и ставит под сомнение реализацию конституционного принципа равной доступности культурных благ для всех граждан. Кроме того, на фоне роста денежных объемов платных услуг удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях государственных учреждений, значительно снизился.

Выявленные тенденции порождают ряд серьезных возможных социокультурных последствий. В их числе: снижение доступности культурных благ для социально уязвимых групп населения, социальное исключение. Культура рискует превратиться из общественного блага, формирующего нацию, в элитарную услугу, что усиливает социальную стратификацию и подрывает принцип социальной справедливости.

Присутствует риск упрощения культурного предложения и коммодификации наследия. Ориентация на экономическую эффективность может привести к доминированию коммерчески успешных, но упрощенных и стандартизированных продуктов (явления «диснейлендизации» и «джентри-фикации»), что создает угрозу для сохранения сложного, некоммерческого и экспериментального искусства, превращая культурное наследие в рыночный аттракцион, лишенный подлинного смысла.

Как справедливо отмечает Ж.Т. Тощенко, доминирование рыночной логики ведет к оценке культуры, образования и науки ис- ключительно через призму прибыльности. Это нивелирует их фундаментальную роль в трансляции традиционных ценностей и обеспечении духовной безопасности общества, создавая угрозу культурному суверенитету (Тощенко, 2020).

Немаловажными представляются риски современной цифровизации. Активное развитие онлайн-услуг, с одной стороны, расширяет доступ, но с другой – создает новый барьер для граждан, не обладающих цифровыми компетенциями, оборудованием или доступом к скоростному Интернету, тем самым усугубляя существующее социальное и региональное неравенство в доступе к товарам и услугам культуры.

В этой связи для решения выявленных социокультурных рисков коммерциализации сферы особое значение приобретает выработка сбалансированной государственной культурной политики, сочетающей рыночные механизмы с эффективными инструментами господдержки. Такой подход должен включать комплекс направлений: сохранение и увеличение бюджетного финансирования для учреждений, выполняющих миссию по сохранению наследия и обеспечению всеобщей доступности культурных благ; разработку целевых программ для поддержки культуры в социально и экономически уязвимых регионах; стимулирование гибридных моделей финансирования (гранты, эндаументы, меценатство), не ставящих учреждения в жесткую зависимость от рыночной конъюнктуры; внедрение четких критериев оценки эффективности учреждений культуры, которые наравне с экономическими учитывали бы социальные и культурные показатели (вклад в образование, сохранение идентичности, социальную сплоченность).