Коммуникационные барьеры между исполнительной властью и населением в Санкт-Петербурге

Автор: Кузнецова Юлия Алексеевна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе проведённого пилотажного исследования анализируется корреляция между степенью удовлетворённости деятельности органов исполнительной власти в лице комитетов Санкт-Петербурга и уровнем коммуникации между комитетами и жителями города. Автором делается особый акцент на роли современного социолога: подчёркивается, что он обязан не только являться независимым агентом взаимодействия общество-власть, но и должен способствовать установлению циклической коммуникации между исполнительной властью и населением города. В заключении автором даётся ряд рекомендаций, способствующих минимизации коммуникационных барьеров между властью и обществом, которое приведет как к повышению эффективности проведения политики, направленной на качественное улучшение жизни петербуржцев, так и к улучшению общих социальных настроений городского населения.

Социология коммуникации, коммуникационные барьеры, социальное доверие, социальные связи, коммуникация, социальные процессы, исполнительная власть

Короткий адрес: https://sciup.org/142231676

IDR: 142231676 | УДК: 328.185 | DOI: 10.51692/1994-3776_2021_4_115

Текст научной статьи Коммуникационные барьеры между исполнительной властью и населением в Санкт-Петербурге

Актуальность данной статьи обусловлена объективными процессами, протекающими в реалиях российского общества, которое ярко выражает потребность в более открытой, доступной для оценивания диалоговой среде, в реально работающей модели информационно-коммуникационных отношений между исполнительной властью и городским населением. В условиях быстро трансформирующегося общества нужда в установлении прочной коммуникации власть - общество особенно важна для общего взаимопонимания в выборе вектора развития, который на практическом опыте

Кузнецова Юлия Алексеевна – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Yu. Kuznetsova – student of the St. Petersburg State Economic University.

отражает характер не всегда согласующихся между собой ценностных ориентаций власти и населения.

Проблематика, определяющая тему исследования, объясняется латентно нарастающим конфликтом между властными структурами, цель которых состоит в качественном улучшении жизни населения, и обычными горожанами, чьи потребности не удовлетворяются принятыми мерами. Данное столкновение интересов разъясняется недостаточным уровнем коммуникации между исполнительной властью и обществом. На данном этапе российской истории коммуникационные отношения имеют ассиметричный и однонаправленный характер, что, несомненно, является ограничением для создания успешных диалоговых практик, основанных на циклической, а не линейной модели коммуникации [5] .

Итог: исполнительная власть в лице комитетов работает «вслепую», полностью не осознаёт, соответственно и не реализует настоящие потребности горожан, не чувствует общие социальные настроения городских жителей. Общество же в силу непрозрачности государственной исполнительной системы и коммуникационных барьеров незнакомо со многими городскими проектами, с системой социальной поддержки, с решёнными транспортными проблемами, да и вообще в целом с активной деятельностью своего города. Всё это больше становится похожим на «сломанный телефон»: абонент-власть говорит, а абонент-общество не слышит, и наоборот. Важно, что проблема не в конкретном лице, будь то представитель властных структур или же мирный гражданин, а в общей нерабочей системе коммуникации, точнее в её «проводнике».

Важным видится вспомнить модель социального взаимодействия русского социолога П. Сорокина, состоящую из структурных элементов - субъект, акт и «проводник», который и является связующим звеном между двумя субъектами-абонентами [7] . Нет одного из элементов системы (в нашем случае «проводника») - нет социального взаимодействия. Если переложить подход П. Сорокина на взаимодействие исполнительной власти и населения, увидим следующее: так как наш «проводник» по сути является односторонним, то есть мы не получаем обратную связь от абонента -население, то ряд активных действий конечно совершается, но вопрос, а нужных ли абоненту - населения? Вывод: для наиболее продуктивной деятельности по улучшению городского пространства, по улучшению общего уровня качества жизни горожан, для создания и поддержания позитивных социальных настроений необходимо сперва починить «проводник», то есть наладить коммуникационные отношения в рамках циклической модели, а далее уже работать сообща, комплексно, более эффективно, качественно, и главное, целесообразно для обеих сторон, как для власти, так и для общества.

Таким образом, вышесказанное описывает общую проблематику коммуникационных барьеров между исполнительной властью и населением. Только при грамотно выстроенных диалоговых отношениях возможно обеспечить эффективное управление городским пространством. Перед тем как рассмотреть и проанализировать практический опыт взаимодействия исполнительной власти с горожанами Санкт-Петербурга, изучим степень теоретической проработанности данной тематики, определим общую терминологию социологии коммуникации.

В рамках данной работы оптимальная коммуникация определяется как система социального взаимодействия, главным средством которой является конструктивный диалог между двумя или более сторонами, в равной степени вовлечёнными, влиятельными и заинтересованными в определенном вопросе. Оптимальная коммуникация подразумевает равнозначный обмен информацией в общих целях взаимодействующих субъектов.

Нарушение диалоговой связи, без которой невозможно эффективное управление направлением общего социального развития, ведёт к возникновению коммуникационных барьеров. Коммуникационные барьеры – это совокупность внешних и внутренних препятствий, блокирующие оптимальную коммуникацию. По средствам коммуникационных барьеров отдельные элементы системы социального взаимодействия (например, власть и общество) действуют двойственно, непоследовательно и противоречиво, что ведёт к разрушению не только горизонтальных социальных связей (например, комитет по благоустройству конфликтует с комитетом по здравоохранению), но и вертикальных (например, прямой конфликт исполнительной власти и городского населения). Коммуникационные барьеры провоцируют возникновение функциональных сложностей по обеспечению общего благополучия системы [3].

Степень научной разработанности темы. Несмотря на то, что исследовательский интерес к взаимоотношениям между властью и обществом имеет давние корни, дискурс в фокусе социологических теорий возник относительно недавно. По характеру исследуемой нами проблеме выделяются следующие группировки научных трудов:

-

– работы, в которых рассматриваются основные характеристики определений «власть» и «общество», ставится вопрос о модели их взаимодействия (Г. Блумер, Э. Гиденс, Н. Луман, Р. Мертон, Т. Парсонс);

-

– работы, позволяющие определить коммуникацию как ведущую ценность информационного общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Друкер, М. Кастельс);

-

– работы, объясняющие в целом концепцию коммуникации в сложившихся современных реалиях (Н. Луман, Ю. Хабермас);

-

– работы, дающие понимание специфики социальной коммуникационной модели в разрезе диалогового взаимодействия власть - общество (М.М. Бахтин, B.C. Библер, H.JI. Виноградова, Т.М. Дридзе, М.Р. Радовель);

Автору настоящей работы наиболее близок научный подход немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса, который является основоположником теории коммуникативного действия. Согласно Ю. Хабермасу коммуникативное действие является, прежде всего, социально ориентированным, представляющим общее соглашение взаимодействующих субъектов для обеспечения наиболее эффективных результатов согласно одинаково значимой цели [9] . Инструментальное действие видится обратным коммуникативному: для первого начальной точкой коммуникации является односторонняя ориентация только на одного из участников коммуникационного процесса, второе же нацелено на взаимопонимании, на открытое обсуждение и критику, с помощью которой устанавливается консенсус. Приложим подход Ю. Хабермаса на коммуникационный процесс между исполнительной властью и населением. Инструментальное действие может быть актуальным инструментом при принятии властью узко профессионального решения, в котором удельный вес общественных мнений был бы близок к нулю, то есть данное решение напрямую никак бы не повлияло на уровень качества жизни, социального благополучия, общественных настроений в целом. Во всех остальных долгосрочных практиках должно преобладать именно коммуникативное действие, направленное на кооперацию власти и общества.

Особенно прогрессивен научный взгляд на концепцию социальной коммуникации российского социолога Т. Дридзе, которая предлагает новую диалогическую модель взаимодействия [2] . Т. Дридзе смело стоит на смене коммуникационных парадигм: направление меняется от противодействию к взаимопониманию через инструмент конструктивного диалога. Безусловно, именно в эффективном двустороннем диалоге нуждается власть и общество, для которых коммуникативные практики представились бы как средства социального прогресса.

Важно, что от верно выстроенной коммуникации исходят основные индикаторы успешных социальных перемен: эффективность, удовлетворенность, результативность, актуальность, перспективность. Если между исполнительной властью и населением не налажена достаточная коммуникация, как, например, комитет по благоустройству города узнает о резкой нехватки лавочек в центральном городском парке? Или, наоборот, как горожане, находясь в информационном вакууме, будут узнавать о реализованных проектах города, например, о бесплатном новом спортивном центре? Оставаясь в неведении, жители города будут априори не довольны. Не выходя на диалоговую связь власть, также априори не сможет закрыть все «боли» городского населения.

Рассмотрим практический опыт взаимодействия исполнительной власти в лице комитетов города с населением Санкт-Петербурга. Группой студентов - социологов Санкт-Петербургского государственного экономического университета было проведено пилотажное исследование, которое имело:

Цель - определение уровня удовлетворенности жителей г. Санкт-Петербурга результатами деятельности комитетов;

Объект - результаты деятельности комитетов Санкт-Петербурга;

Предмет - оценка жителями города результатов деятельности комитетов Санкт-Петербурга.

Метод – анкетирование (сплошной опрос с закрытыми вариантами ответа). Анкета состояла из 3 блоков, из 69 вопросов, в рамках которых респондентам была предложена к оценке деятельность 16 из 36 комитетов Санкт-Петербурга, в числе которых: комитет по здравоохранению, комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитет по транспорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, комитет по благоустройству, комитет по науке и высшей школе, комитет по образованию, комитет по физической культуре и спорту, комитет по развитию туризма, комитет по промышленной политике инновациям и торговле, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, комитет по культуре, комитет по межнациональным отношениям.

В ходе социологического исследования подтвердилась основная рабочая гипотеза: уровень удовлетворенности жителей города результатами деятельности комитетов невысокий в связи с недостаточно эффективной коммуникацией, выстроенной между комитетами Санкт-Петербурга и жителями города. Рассмотрим и проанализируем подробнее оценку граждан комитета по здравоохранению, которая отражает общую картину полученных результатов (см. таблицу):

Таблица 1 – «Уровень удовлетворённости граждан результатами деятельности комитета по здравоохранению в Санкт- Петербурге (процентная сводка по респондентам)»

|

Абсолютно удовлетворён |

Удовлетворен |

Затрудняюсь ответить/ Не сталкивался с подобным опытом |

Не удовлетворен |

Полностью не удовлетворен |

|

|

Качество предоставляемых услуг медицинскими организациями города |

2,8% |

30,6% |

22,2% |

44,4% |

- |

|

Отношение медицинского персонала к пациентам в соответствующих учреждениях |

2,8% |

41,7% |

19,4% |

33,3% |

2,8% |

|

Комфортность условий предоставления услуг в медицинских организациях |

8,3% |

27,8% |

11,1% |

47,2% |

5,6% |

|

Качество оказания медицинских услуг при вызове неотложной помощи |

5,6% |

19,4% |

55,6% |

16,7% |

2,8% |

|

Обратная связь в условиях возможного обращения в медицинские организации |

2,8% |

19,4% |

52,7% |

16,7% |

8,3% |

|

Уровень доступности и полноты информационной составляющей внутри медицинских организаций |

5,6% |

38,9% |

13,9% |

38,9% |

2,8% |

Табличные показатели позволяют сделать ряд выводов:

-

— относительное большинство горожан (41,7%) удовлетворены отношением медицинского персонала в соответствующих учреждениях, что, возможно, связано с коммуникационным контактом медицинского сотрудника и гражданина, который предполагает прямой диалог, скорую обратную связь, совместный поиск решения той или иной проблемы. В данном случае неудовлетворительная (33,3%) оценка скорее связана с «человеческим» фактором, например, уровнем понимания. Безусловно, если поддерживать уровень оптимальной коммуникации, эффективные показатели будут расти;

-

— уровень комфортности условий медицинских учреждений и предоставляемых там услуг оценивается недостаточно удовлетворенным почти половиной опрошенных петербуржцев (47,2%). Если уровень оптимальной коммуникации между медицинскими сотрудниками и горожанами поддерживался ими самими непосредственно на горизонтальной плоскости, и этого было достаточно для достижения удовлетворённой оценки выше, то здесь ситуация иная. Прежде всего, требуется диалог внутри медицинской системы (руководства медицинских центров с комитетом здравоохранения Санкт-Петербурга) для общей координации совместной деятельности, своевременного обеспечения больниц необходимым капиталом, полной реализации профессионального потенциала медицинских сотрудников. А далее уже налаженная «наверху» коммуникация должна накладываться на социальное поле «внизу», непосредственно на самих жителей города;

-

— несмотря на то, что 22,2% респондентов удовлетворены/ полностью удовлетворены обратной связью при возможном обращении с жалобой/ рекомендацией/просьбой, всё же относительное большинство респондентов (52,7%) предпочитают не прибегать к такому опыту обращения в медицинских учреждениях. Предположительно тенденция не обращаться с жалобой/ рекомендацией связано со стереотипным мышлением «всё равно ничего не изменится»: в ряде случаев это весьма оправдано- 25% не удовлетворены/полностью не удовлетворены полученной обратной связью, точнее не полученной вообще;

— оценка удовлетворенности уровнем доступности и полноты информационной составляющей внутри медицинских организаций противоречива: 38,9% респондентов говорят о своей удовлетворенности информационной открытостью медицинских учреждений и ровно столько же говорят об обратном. Возможно, это связано с тем, что информация даётся, но вопрос в её непосредственной актуальности, эффективности, востребованности. Опять же данная тенденция служит маркером того, что необходимо выстраивать новую информационно-коммуникативную модель диалога между комитетом по здравоохранению и населением города для ясного понимания потребностей в определённой информации, интересной для граждан, но не даваемой им.

Таким образом, проанализировав оценку граждан результата деятельности комитета по здравоохранению и их практический опыт, делаем вывод о необходимости выстраивания оптимальной коммуникации через нелинейную циклическую диалоговую модели, обязательно проходящей через все заинтересованные субъекты: комитет по здравоохранению - медицинские учреждения - граждане города.

Исследуемая оценка граждан результатов деятельности остальных комитетов Санкт - Петербурга подвергается схожим вышеописанным автором выводам. Исключив коммуникационные барьеры, наладив диалоговые отношение между исполнительной властью города и населением, стабилизируется, скоординируется общая работа, направленная на процветание северной столицы, на качественное улучшение уровня жизни петербуржцев. Любая совместная деятельность, ориентированная на развитие, начинается, сопровождается и заканчивается конструктивным диалогом. Только через постоянно поддерживаемый высокий показатель информационно-коммуникационных диалоговых практик между исполнительной властью в лице комитетов Санкт-Петербурга и населением возможно достижение высокого уровня и других показателей эффективности, результативности, актуальности.

Безусловно, выстраивание оптимальной коммуникации - долгий, кропотливый процесс, однако необходимый, конечно, если власть ориентирована на достижение долгосрочных целей, таких как общественное развитие, социальный прогресс. Кооперирование сил администрации города с жителями позволит выработать наиболее эффективную стратегию развития Санкт- Петербурга. Важно не бояться сделать шаг вперед к установлению оптимальной коммуникации, не бояться дать «голос» населению. Общество не претендует на властные полномочия, оно не хочет заниматься управленческой деятельностью и излишней бюрократизацией. Большинство горожан хотят лишь транслировать городской власти напрямую проблемы Санкт -Петербурга (например, недостаток парков, излишняя плотная застройка в некоторых чертах города, отсутствие контейнеров для переработки мусора вблизи дома), а непосредственно реализовывать принятые меры.

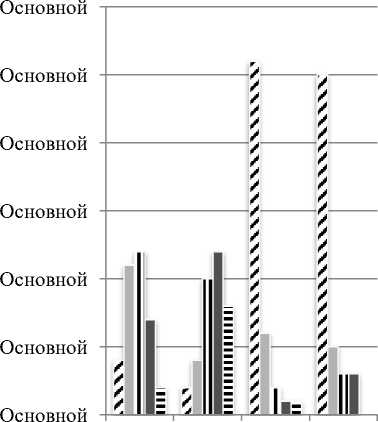

Сегодня социальное пространство как никогда готово для смены однонаправленной связи между властью и населением на двунаправленную. Петербургское общество чувствует острую потребность в переходе от делегирования к участию, оно готово вносить свой вклад в решении общегородских проблем, координировать, направлять властные структуры на «болевые» точки города. Однако, не знает через какие каналы это представляется возможным, так как существует ряд барьеров, и прежде всего коммуникационных. Горожане чувствуют закрытость и неготовность властей к сотрудничеству, поэтому население подсознательно «закрывается», то есть не интересуется деятельностью своего города, считая, что от их интереса «ни много ни мало» (см. рисунок ниже). Весьма оправданный социальной действительностью стереотип, что всё равно ничего не поменяется [6] . Но не поменяется до тех пор, пока не будет достигнут уровень оптимальной коммуникации между исполнительной властью города и населением.

теуетеВылВммнныятельюымжз1уим 1 ровй| ст вмиииАСа1111р|1и1рацабиуй:1нвт9П1оПрмурнаргпоспо1я:мй достаточно налажиннsllй^ткшl[pос^враььин^ейOдской жизни?

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить

Рисунок 2. «Мнения петербуржцев о диалоговых практиках с исполнительной властью города»

Большинство респондентов считают коммуникацию между горожанами и Администрацией Санкт-Петербурга недостаточно налаженной и продуктивной. Граждане обозначают свою готовность к диалоговому отношению преимущественно в интернет- пространстве посредствам сайтов и социальных сетей. Опрошенные петербуржцы также считают необходимым развитие мониторинга общественных мнений, что являлось бы одним из ключевым инструментом коммуникации между горожанами и Администрацией города.

Ниже, более подробно, рассмотрим практические рекомендации, которые могли бы способствовать созданию оптимальной коммуникации между исполнительной властью Санкт- Петербурга и населением города:

-

— поддержание благоприятного эмоционального фона в городе [1] ;

-

— восстановление доверия граждан к власти через заботу, внимание к гражданам [4] ;

-

— формирование общих ценностных ориентаций Санкт-Петербурга, их принятие и закрепление в неформальном формате [8] ;

-

— обеспечение высокой принадлежности к сообществу петербуржцев, формирование групповой сплочённости как главной социальной ценности граждан;

-

— доступность, интерактивность, открытость и простота изложения информационной составляющей;

-

— поощрение гражданских инициатив, независимых СМИ города, поддержка молодых специалистов в области управления человеческими ресурсами, спонсирование социально - исследовательских центров города;

-

— создание городского образа в интернет- среде через социальные сети, преимущественно более интерактивного формата («Instagram», «TikTok»)

— проведение регулярного мониторинга общественных мнений, обеспечение и оптимизация обратной связи как через традиционные каналы, так и через новые: QR-коды, интернет- портал «Гос.услуги», специальные приложения.

Активное развитие информационных технологий позволяет формировать интерактивное диалоговое пространство в интернет – среде с помощью таких инструментов интернет - коммуникаций, как сайты, социальные сети, блоги и приложения. Внедрение новых средств коммуникации в общественных отношениях обладают рядом преимуществ: невысокая затрантость сил и денежных средств, низкий барьер времени и пространства, легкость доступа к широким массам [5] . Обеспечение двусторонней информационно - коммуникационной связью позволит преодолеть чувство отчуждения граждан на основе участия в общественной жизни через выстраивание эффективного диалога.

Таким образом, автор приходит к выводу, что на данном этапе российского развития в рамках Санкт- Петербурга частично работает лишь линейная модель коммуникации по принципу направлено сообщение - доставлено сообщение. В настоящем же необходимо реализовать принцип циклической коммуникационной модели, ключевым звеном которой является обратная связь, «круговой» диалог. Первостепенная цель: создать общество неискажённой коммуникации, в котором современный социолог будет не только служить промежуточным звеном между властью и обществом, но и организатором новых информационно-коммуникационных диалоговых практик. В этом понимании центральное положение занимает публичная социология, воспроизводящая диалог об общественных ценностях, целях, а также их возможной реализации путём совместных усилий властных структур и общества в целом.

Список литературы Коммуникационные барьеры между исполнительной властью и населением в Санкт-Петербурге

- Гампарцумов А. С. Доверие как основа диалога власти и общества/А. С. Гампарцумов//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.- 2014. -№1. -С. 305-309

- Дридзе, Т. М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью/ Т. М. Дридзе//Социологические исследования. -1998. -№ 10. -С. 44-50.

- Карпенко Е. В. Типология коммуникативных барьеров в государственном управлении./Е. В. Карпенко//Философия, социология, культурология.- 2008. -№2 (7). -С. 14-16.

- Козырева П.М. Доверие в российском обществе: противоречивые тенденции/ П.М. Козырева // Философские науки. -2012. -№ 4. -С. 65-78.

- Лекция 5: взаимодействие между обществом и властью в информационном обществе. [Электронный ресурс]. URL: https://intuit.ru/studies/courses/3583/825/lecture/32594?page=1 (дата обращения: 1.11.2021) Наука, 1993.- 448 с.

- Овчарова Т. Н. Доверие в социокультурной коммуникации/Т. Н. Овчарова//Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия: управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. -2015. -№2. -С. 25-30.

- Сорокин П.А. Система социологии. В двух томах. Том 1./ П.А. Сорокин//Петроград

- Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию./Ф. Фукуяма//- М.: ООО "Издательство ACT". -2004. - 730 с.

- Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия/Ю. Хабермас//Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. -1993. -№ 4.