Коммуникативная компетенция как компонент качества профессиональной деятельности педагога

Автор: Шумилова Елена Аркадьевна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 3 т.9, 2017 года.

Бесплатный доступ

Актуальность данной статьи обусловлена современными требованиями к повышению качества педагогической деятельности в условиях изменения не только содержания, но и организации образовательного процесса. Педагог, работающий в условиях разнообразия коммуникативных контактов, безусловно должен обладать высокой степенью коммуникативной компетентности. Цель данной статьи - раскрытие структуры и сущности коммуникативной компетенции как важного компонента качества профессиональной деятельности педагога. Методы, используемые для осмысления, структурирования и логического изложения материала статьи - анализ, синтез, обобщение. Научная новизна заключается в систематизации исторических аспектов проблемы и построении четкой историографической схемы развития и уточнения понятия «коммуникативная компетенция» на материале исследований отечественных и зарубежных ученых. Практическая значимость материала статьи обеспечивается возможностью использования представленных данных для осмысления понятия «коммуникативная компетентность» в аспекте содержания и сущностного понимания данной дефиниции.

Коммуникативная компетентность, структура коммуникативной компетенции, профессионально-значимые личностные качества, сommunicative competence

Короткий адрес: https://sciup.org/147157875

IDR: 147157875 | УДК: 378.016 | DOI: 10.14529/ped170306

Текст научной статьи Коммуникативная компетенция как компонент качества профессиональной деятельности педагога

Изменения, происходящие в современном обществе, в том числе в системе образования, предполагают переход на новую систему отношений, на субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса, на гармонизацию и повышение качества образовательных структур, вызывают серьезный интерес и привлекают внимание представителей различных направлений гуманитарного знания: педагогов, философов, лингвистов, психологов, филологов и др.

Очевидно, что, будучи весьма значимой в профессиональной и общественной жизни, коммуникативная компетентность, с одной стороны, обеспечивает механизмы социализации личности, с другой – удовлетворяет потребность общества в профессиональных кадрах [16].

В психолого-педагогических исследованиях понятие «коммуникативная компетентность» раскрыто и определено многократно, что объясняется сложностью и многообрази- ем содержания, которое в этом понятии заключено. Так, например, в психологии оно раскрывается в аспекте потенциальной способности к получению, переработке и воспроизведению наполненной смыслом информации. При этом понятие «коммуникативный» рассматривается в качестве синонима по отношению к понятию «коммуникабельный», основной сущностной характеристикой которого является способность и склонность к коммуникации. Коммуникабельный – значит легко устанавливающий разнообразные коммуникативные контакты [12].

Обратившись к истории, можно вспомнить, что термин «компетенция» В. Гумбольдт первоначально трактовал как способность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности в родном языке [13].

Однако со стороны специалистов социолингвистической области данная трактовка была впоследствии дополнена и уточнена.

В частности, в работах Р. Кэмпбелл и Р. Уэлс было отмечено, что «соответствие порожденных или понятых высказываний контексту значительно более важно, чем его грамматическая правильность» [13]. Именно поэтому их позиция стала оппонирующей по отношению к узкому трактованию Н. Хомским «лингвистической компетенции». Р. Кэмпбелл и Р. Уэлс предложили определить понятие коммуникативная компетенция как «способность правильно использовать язык в разнообразных социально детерминированных ситуациях» [13].

Американский лингвист Д. Хаймс утверждал, что владение языком – это не только знание лексики и грамматики, но обязательно и тех социальных условий, где слова и грамматические конструкции будут употребляться [16]. Он предложил использовать термин коммуникативная компетенция для обозначения способности человека реализовывать весь набор коммуникативных средств языка, которые имеются в его памяти, для восприятия и построения различных программ речевого поведения в устной и письменной форме. При этом Д. Хаймс уточнял, что речевой акт в обязательном порядке должен быть приведен в соответствие с социально одобряемыми и культурными нормами общества. Коммуникативная компетенция в понимании американского лингвиста является синтезом психологических, когнитивных, культурных и социальных факторов. По мнению Д. Хаймса, сформированное умение управлять коммуникативной ситуацией, контролируя при этом что происходит, каким образом разворачиваются коммуникативные события, в каких условиях происходит действие и, наконец, почему именно так события развиваются – это и есть, собственно, коммуникативная компетенция [16].

Продолжая осмысливать идеи Д. Хаймса, С. Савиньон наполнила понятие коммуникативная компетенция следующим содержанием: «способность функционировать в реальной обстановке общения, т. е. в динамическом обмене информацией, где лингвистическая компетенция должна приспособиться к приему обширной информации (как лингвистического, так и паралингвистического характера) со стороны одного собеседника или более» [8, с. 55].

Таким образом, представители англоамериканской дидактики определяют содержание коммуникативной компетенции в пер- вую очередь как способность людей адекватно общаться в конкретных коммуникативных ситуациях. Не менее ценным с позиции организации речевого поведения называется и умение управлять коммуникативным действием с учетом социокультурных норм и целесообразности высказывания.

Анализируя современное состояние исследуемой проблемы, следует отметить, что в зарубежных исследованиях, посвященных анализу сущности, компонентов и структуры коммуникативной компетенции, нет единства в определении данного феномена. Рассмотрим имеющиеся в литературе позиции и взгляды отечественных ученых.

Выстраивая свои исследования в области социальной психологии, Л.А. Петровская предложила использовать понятие «компетентность в общении», определив его как свободное оперирование языковым материалом, умение общаться на изучаемом языке [12]. Содержательное наполнение данного термина, на наш взгляд, приближает его к пониманию термина коммуникативная компетенция .

М.Н. Вятютнев считает, коммуникативная компетенция заключается, прежде всего, в способности человека выстраивать программу собственного речевого поведения. При этом немаловажно, по мнению данного автора, насколько человек способен ориентироваться в обстановке при общении; умеет ли управлять ситуацией в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок. Примечательно, что М.Н. Вятютнев обращает внимание на то, что коммуникативные темы и задачи, возникающие у участников до беседы, могут измениться во время беседы, а, следовательно, необходимым будет умение адаптироваться в изменившейся коммуникативной ситуации [1].

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, рассматривая сущность коммуникативной компетенции, отражают аксиологический момент, акцентируя внимание на содержании в этой интегративной характеристике таких компонентов, как социальные, национально-культурные правила и ценности [9].

В работах В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой мы находим новые аспекты смыслового наполнения понятия коммуникативная компетенция. Данные авторы предлагают не ограничиваться знаниями, умениями, навыками необходимыми для порождения собственных программ речевого поведения [16].

Они подчеркивают, что значение имеет и сформированная способность к пониманию чужих коммуникативных программ. Отчасти такое понимание созвучно мнению Л.Г. Антроповой, которая утверждает, что в коммуникативной компетенции следует рассмотреть возможность решения задач, возникающих в ходе общения и взаимодействия языковыми средствами [1].

И.А. Зимняя определяет коммуникативную компетенцию как «сформированную способность человека выступать в качестве субъекта коммуникативной деятельности общения» [7]. Можно отчасти расширить трактовку И.А. Зимней, предложив определение рассматриваемого понятия, которое дает Д.И. Изаренков. Он считает, что коммуникативная компетенция – это формируемая способность человека к общению. Эта способность социальная по своей природе, так как она представляет собой результат целенаправленного или спонтанного (под воздействием условий среды) формирования механизмов коммуникации, позволяющих выстраивать процесс взаимодействия в разнообразных видах речевой деятельности [8].

Н.Б. Ишханян предлагает свое понимание в определении содержания понятия коммуникативная компетенция. В первую очередь автор связывает данное понятие с умениями построить коммуникативное взаимодействие в условиях общения на иностранном языке. Н.Б. Ишханян считает, что именно в этих обстоятельствах особенно важным становится способность учитывать изменения в ситуации общения и, в зависимости от этих изменений, грамотно перестраивать программу речевого поведения [16].

Таким образом, анализ понятия «коммуникативная компетенция» в трудах отечественных и зарубежных исследователей позволяет выделить общие подходы и сформулировать их следующим образом:

-

• коммуникативная компетенция – это серьезное и многогранное знание, которое формируется, с одной стороны, спонтанно (под воздействием компонентов коммуникативной среды), с другой – в специально организованных условиях коммуникативного развития;

-

• коммуникативная компетенция – это умение использовать вербальные и невербальные средства, которое позволяет оставаться адекватным в различных коммуника-

- тивных ситуациях за счет быстрого изменения коммуникативного поведения в зависимости от изменений речевой ситуации;

-

• коммуникативная компетенция – это сформированная способность выстраивать собственное высказывание, руководствуясь нормами согласования и управления, при этом значение имеет и речевая ситуация, в которой осуществляется коммуникативный акт;

-

• коммуникативная компетенция предполагает сформированность умений соорганизо-вывать средства языка с умением выстроить речевое общение, ориентируясь на социально одобряемые нормы и коммуникативную целесообразность высказывания.

Несомненный интерес представляют работы, в которых, помимо анализа сущности данного понятия, предлагаются различные позиции построения структуры коммуникативной компетенции, определения ее компонентов. Проводимые исследования по осмыслению, расширению данного понятия и его структурированию привели к тому, что термин претерпел значительное переосмысление [3].

Анализируя эволюцию данного понятия в исследованиях зарубежный ученых, остановимся на некоторых работах.

Представитель германского направления X. Меленк настаивает на трехкомпонентном наполнении коммуникативной компетенции: языковой, предметной и прагматичной [8].

Интерпретация Е. Уильмса отражает традиционное понимание в английской и американской литературе сущности данного понятия за счет выделения таких элементов, как грамматические и семантические правила; адекватность высказывания с точки зрения ситуации общения и невербальные средства [8].

Переработав идеи Д. Хаймса, свою модель состава коммуникативной компетенции предложили М. Кэнел и М. Свейн. В ней выделены четыре компонента:

-

1) грамматический – степень освоения говорящим языкового кода, включая наполненность словарного запаса, фонетические и орфографические правила, морфологию и грамматику;

-

2) социолингвистический – умение точно использовать и осознавать грамматические формы в разнообразных социолингвистических смыслах с целью реализации частных коммуникативных функций (от описания до запроса информации);

-

3) дискурсивный - сформированность умения объединять предложения в связанное по смыслу высказывание, применяя при этом простые и сложные синтаксические и семантические средства;

-

4) стратегический - владение вербальными и невербальными средствами с целью их применения при угрозе потери коммуникативного взаимодействия [2].

В предложенной модели в фокусе внимания находится понимание языка как формы социального поведения.

Французские представители аудиовизуального направления также использовали понятие коммуникативная компетенция . Раскрывая ее основное содержание и осмысливая ценность, они пришли к пониманию, что основной задачей для организации процесса «ситуативного обучения» является поиск механизма «соединения» коммуникативной и лингвистической компетенций без их противопоставления. В частности, отражение этой идеи мы находим в работе Дж. Кортиллион, где, характеризуя «компетентность в области общения», он предлагает увидеть ценность использовании языкового кода, обеспечивающего адекватное поведение в различных коммуникативных ситуациях. Таким образом реализуется задача «соединения» двух компетенций: коммуникативной – речевое поведение, соответствующее ситуации, и лингвистической – владение грамматикой языка [8].

Не разделяя точку зрения коллег, С. Муа-ран предлагает свою модель, в которой лингвистическая компетенция рассматривается не как равнозначная коммуникативной, а лишь как один из ее основных компонентов [16].

Масштабная интеграция культур, увеличение возможностей международных контактов обусловили появление новой модели коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективность поликультурного взаимодействия [15].

Л. Бахманом в процессе уточнения связей и отношений между коммуникативной компетенцией и ценностями национальной культуры появилась оригинальная модель, структурное наполнение которой представлено тремя компонентами:

-

• языковая компетенция;

-

• стратегическая компетенция;

-

• психофизиологические механизмы [16].

Интересным представляется тот факт, что параллельно с достаточно масштабной рабо- той, проводимой в рамках научных исследований в области разработки понятия коммуникативная компетенция, приблизительно в те же хронологические сроки появляется ряд работ, в которых авторами анализируется вновь возникшее понятие «интеркультурная компетенция». Данное понятие имеет область пересечения с понятием коммуникативная компетенция, но при этом в нем заключается и новый смысл – способность взаимодействовать, общаться в межкультурном контексте [10]. Например, А. Фантини делает попытку соотнести эти два понятия и предлагает включить в состав коммуникативной компетенции три аспекта интеркультурной:

-

1) способность к позитивному взаимодействию с представителями различных культур;

-

2) способность к максимальной эффективности общения с минимизацией потерь и искажений передаваемой информации носителями различных языковых культур;

-

3) достижение запланированной и желательной степени сотрудничества [16].

В отечественных исследованиях также наблюдается разнообразие авторских позиций, где представлены идеи ученых и их анализ структуры коммуникативной компетенции.

Так, И.А. Зимняя, выделяя в качестве элементов коммуникативный, речевой, лингвострановедческий и др. компоненты, уточняет, что коммуникативную компетенцию следует рассматривать как способность, а потому она подлежит формированию, развитию и диагностированию [7].

Свое видение структурного наполнения предлагают такие ученые, как Л.Г. Антропова, И.Л. Бим, Н.В. Петрова, П.П. Терехов и др. [16]. Обобщая позиции отечественных исследователей, можно увидеть, что структура коммуникативной компетенции представляет собой многокомпонентный набор сложных, взаимообусловленных лингвистических, компенсаторных, профессионально-обусловленных знаний, умений и навыков в области языка.

Современные работы в области лингво-дидактики относительно структурного наполнения коммуникативной компетенции теоретически и методологически обосновали профессионально ориентированные варианты ее представления [5].

Между тем можно увидеть сходное понимание структуры коммуникативной компетенции в работах отечественных и зарубежных ученых, поскольку Н.И. Гез, А.Н. Дахина,

М.К. Кабардова, О.А. Абдуллина, Р.П. Миль-руд, Е.И. Пассова, В.П. Кузовлева, B.C. Коростылева и др. также в составе коммуникативной компетенции указывают на компонент, описывающий владение иноязычной культурой, состоящий из социокультурной, страноведческой, лингвострановедческой или куль-туроведческой составляющих [16].

Анализ структуры коммуникативной компетенции позволил резюмировать следующее:

-

• разнообразие компонентов коммуникативной компетенции обеспечивается тем, что в определении сути данного понятия нет должной ясности;

-

• при определении внутренней структуры коммуникативной компетенции всеми авторами основной характеристикой коммуникативной компетенции признается необходимость учета единства психологических, культурных и социальных норм.

Принимая во внимание, что состав коммуникативной компетенции до настоящего времени находится в позиции уточнения и обсуждения, можно, тем не менее, согласиться с тем, что формирование этой важной для организации субъект-субъектного взаимодействия интегративной характеристики личности должно осуществляться в процессе одновременного формирования предметного, социокультурного, лингвистического и психолого-педагогического компонентов. Эти компоненты можно рассматривать как определенную систему, поскольку очевидно, что они являются не только взаимосвязанными, но и взаимообусловленными, а значит непо- средственное воздействие на один элемент приведет к опосредованному влиянию на остальные, с которыми он связан [4].

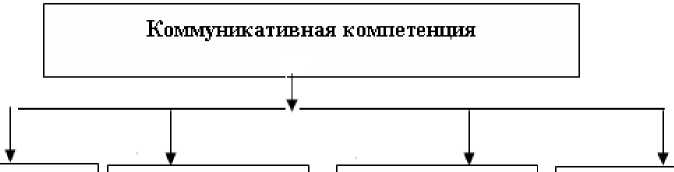

На наш взгляд, И.С. Данилова логично представила коммуникативную компетенцию в структуре профессионально значимых личностных качеств (см. рисунок) [8].

Безусловно, можно говорить о том, что сформированная коммуникативная компетенция значительно повышает качество профессиональной деятельности современного педагога [6].

Таким образом, такие важные характеристики, как уверенность в себе, психологическая зрелость, способность проявлять в коммуникации дружелюбие и эмоциональную выразительность, активность, высокая степень самоконтроля и способность занимать лидирующую позицию в общении, способность к рефлексии, эмпатия, критичность и тенденции к саморазвитию - это именно те элементы коммуникативной компетенции, которые во многом определяют успешность процесса обучения, а следовательно, являются условием качества образовательного процесса в целом [14]. Причем следует оговориться, данные характеристики не являются специфичными для личности педагога, работающего на конкретном образовательном уровне. Они являются универсальными для педагогов системы дошкольного образования, учителей, работающих на уровне НОО или основного общего образования, преподавателей системы профессионального образования и, в том числе, в системе повышения квалификации [11].

Лингвистическая составляющая

Предметная составляющая

С оциокультурная составляющая

Психолого-педаг огическая составляющая

Профессионально значимые личностные качества

Составляющие коммуникативной компетенции

Список литературы Коммуникативная компетенция как компонент качества профессиональной деятельности педагога

- Антропова, Л.Г. Совершенствование коммуникативной компетентности учителя на основе творческой рефлексии (в условиях дополнительного образования): дис. … канд. пед. наук/Л.Г. Антропова. -Челябинск, 1999. -167 с.

- Белкин, А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство/А.С. Белкин. -Челябинск, 2004. -171 с.

- Большой энциклопедический словарь/гл. ред. А.М. Прохоров. -М.: Совет. энцикл., 1993. -1628 с.

- Большой психологический словарь/сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. -СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. -672 с.

- Гершунский, Б.С. Философия образования для XXI века: в поисках практико-ориентированных образовательных концепций/Б.С. Гершунский. -М.: Изд-во «Совершенство», 1998. -608 с.

- Зеер, Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход/Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. -М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005. -216 с.

- Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия/И.А. Зимняя -М.: Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. -40 с.

- Изаренков, Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов/Д.И. Изаренков//Рус. яз. за рубежом, 1990. -№ 4. -С. 54-60.

- Кузьмина, Н.В. Профессионализм педагогической деятельности/Н.В. Кузьмина, А.А. Реан. -СПб., 1993. -172 с.

- Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: Диагностика и развитие/М.И. Лукьянова. -М.: ТЦ Сфера, 2004. -144 с.

- Маскин, В.В. Алгоритм перехода образовательного учреждения к компетентностному подходу/В.В. Маскин, А.А. Петренко, Т.К. Меркулова. -М.: АРКТИ, 2006. -64 с.

- Петровская, Л.А. Компетентность в общении/Л.А. Петровская. -М., 1989. -145 с.

- Савенков, А.И. Аспекты компетентности/А.И. Савенков//Директор школы. -2004. -№ 6. -С. 40-48.

- Сергеев, И.С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: практ. пособие/И.С. Сергеев, В.И. Блинов. -М.: АРКТИ,2007. -132 с.

- Шумилова, Е.А. Организационно-педагогические условия формирования социально-коммуникативной компетентности будущих педагогов/Е.А. Шумилова//Современ. высш. шк.: инновац. аспект. -2014. -№ 1. -С. 21-27.

- Шумилова, Е.А. Социально-коммуникативная компетентность как предмет исследования/Е.А. Шумилова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2006. -№ 16 (71). -С. 150-154.