Коммуникативно-прагматическое пространство директивных речевых актов с модальными глаголами (на материале немецкого языка)

Автор: Рогожникова Ирина Николаевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков

Статья в выпуске: 2 (16), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье описана семантическая структура модальных глаголов в составе директивного речевого акта. Определена роль модального глагола в формировании иллокуции. Рассмотрены коммуникативно-речевые стратегии, характерные для директивных речевых актов.

Деонтическая модальность, директивный речевой акт, модальный глагол, семантическая структура, солидаризирующая и дистанцирующая коммуникативно-речевые стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/14969672

IDR: 14969672 | УДК: 811.112.2373

Текст научной статьи Коммуникативно-прагматическое пространство директивных речевых актов с модальными глаголами (на материале немецкого языка)

Немецкие модальные глаголы, обладающие полифункциональностью и большой семантической емкостью, недостаточно изучены с позиций компонентного анализа и прагматического подхода.

Модальные глаголы являются основным средством выражения деонтической модальности, которая по-разному трактуется в научной литературе. Так, В.И. Кириллов и А.А. Старченко определяют деонтическую модальность как выраженную в суждении просьбу, совет, приказ или предписание (инструкцию), побуждающие кого-либо к конкретным действиям [1, c. 99]. Аналогичное определение приводит О.Н. Лагута: под деонтической модальностью понимается выраженное в суждении побуждение людей к конкретным действиям в форме совета, пожелания, команды, правила поведения или приказа [2]. На наш взгляд, в вышеуказанных определениях четко не дифференцируются прагматика и модальность, то есть цель высказывания и отношение высказывания к действительности. Поэтому мы придерживаемся понимания деонтической модальности как логико-понятийной категории, в которую вхо- дят частные категории «возможность», «необходимость», устанавливающие определенные нормы поведения коммуникантов [5, c. 17]. Это могут быть социальная, юридическая, нравственная нормы или волеизъявление конкретного лица. Таким образом, в основе деонтической модальности лежат норма и оценка.

Модальные глаголы как отправная точка в формировании иллокуции рассматриваются нами далее в составе директивного речевого акта (далее – ДРА). В самом общем виде ДРА определяется как выражение волеизъявления говорящего, направленное на каузацию деятельности адресата. Среди ДРА мы выделяем прямые и косвенные речевые акты (далее – РА). Прямой ДРА характеризуется тем, что говорящий, произнося некоторое предложение, имеет в виду только то, что он говорит: адресант стремится оказать определенное иллокутивное воздействие на адресата путем использования таких языковых средств, иллокутивная сила которых без труда опознается слушающим. Под косвенными речевыми актами мы понимаем те случаи, когда один иллокутивный акт осуществляется опосредованно, путем осуществления другого. В косвенных РА наблюдается расхождение между формой высказывания и его иллокутивной функцией, что предопределено экстралингвистическими факторами, например требованием соблюдения принципа вежливости. Как показывает анализ фактического материала, среди ДРА с участием модального глагола преобладают косвенные речевые акты. По-видимому, распространенность и употребительность косвенных высказываний объясняется, во-первых, их исключительной емкостью и экономичностью; во-вторых, тем, что при переводе прямого речевого акта в косвенный меняется коммуникативный регистр с невежливого на вежливый. Таким образом, косвенное высказывание способствует созданию приятной вежливой атмосферы общения.

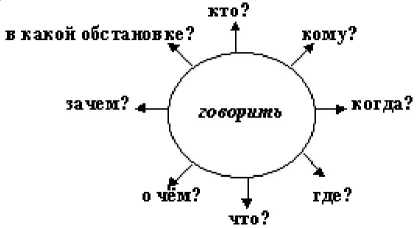

ДРА не являются гомогенным типом речевого действия и представлены целым рядом типов и подтипов, которые имеют разный набор прагматических признаков в зависимости от социального статуса коммуникантов, отношений между ними, обстановки общения и т. д. Подобные прагматические признаки и пресуппозиция в целом формируют коммуникативно-прагматическое пространство ДРА [7], которое может быть представлено схематично в следующем виде:

Для описания различий между ДРА необходимым и достаточным представляется использование трех прагматических признаков: а) облигаторность выполнения действия для адресата, б) бенефактивность (выгода) действия для одного из коммуникантов, в) приоритетность положения говорящего или адресата. Каждый тип и подтип ДРА характеризуется своим набором значений данных признаков.

Большую семантическую нагрузку несут в составе ДРА модальные глаголы dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, с определенной оговоркой также lassen .

В научной литературе нет единого мнения по поводу того, следует ли считать глагол lassen модальным глаголом. Если учесть то обстоятельство, что глагол lassen так же, как и остальные модальные глаголы, выражает модальное отношение субъекта к действию, его можно считать модальным глаголом. Однако этот глагол рассматривается в качестве модального не во всех своих значениях. За исключение глагола lassen из числа модальных говорит то обстоятельство, что от него можно образовать императив, а также то, что он ведет себя как каузативный глагол, требующий после себя дополнения в аккузативе, что несвойственно другим модальным глаголам [10, S. 75]. В значении «повелевать, приказывать» глагол lassen рассматривается в качестве однозначного перформативного глагола, являющегося показателем иллокутивной силы высказывания. Те случаи, где глагол lassen выступает в качестве каузативного либо перформативного глагола в составе ДРА, были исключены нами из рассмотрения.

Наше исследование базируется на научном подходе, разработанном в трудах С.П. Ло-пушанской, в соответствии с которым под семантической структурой слова нами понимается «единство взаимодействующих разноуровневых значений, организованных в пределах отдельного слова определенным образом в соответствии с системой данного языка и с закономерностями функционирования этой системы в речи (в тексте)» [3, с. 5]. В рамках данного подхода семантическая структура слова рассматривается в иерархическом порядке: ее конструируют категориальные, интегральные и дифференциальные семы, состоящие друг с другом в определенных связях.

В семантической структуре немецких модальных глаголов в составе ДРА выделяется общая категориально-лексическая сема (далее – КС) ‘модальное отношение субъекта к действию’, которая представлена двумя интегральными семами (далее – ИС): ‘характер предикативного признака’ и ‘модальные обстоятельства’. Специфика указанных интегральных сем заключается в их конструктивной обусловленности: репрезентируемый ею модальный признак модальные глаголы получают в сочетании с субъектным инфинитивом. Интегральные семы конкретизируются в ряде дифференциальных сем (далее – ДС).

В качестве релевантной интегральной семы выступает сема ‘характер предикативного признака’, которая уточняется дифференциальными семами ‘возможность’, ‘желательность’, ‘необходимость’. Семантическая структура немецких модальных глаголов содержит также интегральную сему ‘модальные обстоятельства’. Особенностью модальных глаголов является то, что в их семантике имеется указание на внутреннюю и внешнюю мотивацию модального отношения субъекта к действию. Интегральная сема ‘модальные обстоятельства’ реализуется в двух дифференциальных семах: ‘внутренние обстоятельства’, ‘внешние обстоятельства’. Обстоятельства рассматриваются нами с точки зрения говорящего. Под внутренние обстоятельства мы подводим ограниченное число случаев, затрагивающих физическое состояние человека (роды, болезнь и пр.), а также психологическое состояние, в котором находится человек, вызванное, например, внутренними переживаниями. Внешние обстоятельства охватывают достаточно широкое количество случаев, исключающих внутренние обстоятельства.

В обобщенном виде семантическая структура немецких модальных глаголов приводится нами далее в таблице.

Немецкие модальные глаголы в составе ДРА обнаруживают, во-первых, специфи- ку функционирования в составе типизированного словосочетания, которое в предложении является носителем предикативного признака, обусловленную их лексико-грамматическим взаимодействием с субъектным инфинитивом; во-вторых, тесную зависимость от факторов коммуникативно-прагматического пространства, от расширенного контекста в целом.

Квалификация конкретного ДРА обусловлена семантической структурой модального глагола: модальный глагол в составе ДРА служит предпосылкой для дальнейшего развертывания иллокуции. Считая то или иное действие возможным, мы формулируем интенцию в виде просьбы, приглашения, если же мы считаем то или иное действие необходимым, то задаем интенцию более строго – в форме приказа или распоряжения.

Значения «разрешение», «побуждение», «приказ», «просьба», традиционно закрепившиеся за модальным глаголом, являются для нас прагматическими значениями иллокуции. В то же время модальными являются значения «возможность», «желательность», «необходимость», которые мы и приписываем модальному глаголу в составе ДРА. Модальный глагол есть лишь отправная точка для формирования иллокуции, а далее в ход вступает прагматика. Это положение можно проиллюстрировать на основе ДРА «просьба».

Семантическая структура немецких модальных глаголов в составе ДРА

|

КС |

ИС |

ДС |

dürfen |

können |

lassen |

mögen |

müssen |

sollen |

wollen |

|

Модальное отношение субъекта к действию |

Характер предика-тивного признака |

Возможность |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

|

Желательность |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

||

|

Необходимость |

– |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

||

|

Модальные обстоятельства |

Внешние обстоятельства |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Внутренние обстоятельства |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

Примечание . Знаками «+» или «–» условно обозначено наличие или отсутствие признака.

Наиболее вежливо звучат просьбы, в состав которых входит модальный глагол, содержащий в своей семантической структуре дифференциальные семы ‘желательность’ или ‘возможность’ ( dürfen, können, lassen, mögen, müssen, sollen, wollen ). С точки зрения прагматики наиболее вежливого оформления требуют асимметричные просьбы, исходящие от адресанта, чей социальный статус ниже, и направленные адресату, социальный статус которого выше, для их экспликации существуют формы типа dürfte, würde.

Использование конструкции würde + Infinitiv в следующем контексте иллюстрирует нарастание степени вежливости в высказывании, содержащем типизированное сочетание модального глагола с инфинитивом:

Wollen Sie ... würden Sie das für mich tun?

(ZWEIG, S. 109)

Конструкция würde + Infinitiv означает некоторую дистанцию между говорящими [4, с. 106–107]. Ее употребление, например, в контексте просьбы к равному при близкой социально-психологической дистанции звучит не совсем корректно. Данная конструкция уместна в ситуациях, когда говорящие находятся друг с другом в отношении социальной иерархии либо в коммуникации между незнакомыми людьми. Весомость просьбы является еще одним фактором, предопределяющим степень смягчения категоричности высказывания во избежание коммуникативных неудач.

По данным анализа фактического материала (3 016 примеров), наиболее частотными среди подтипов ДРА с модальными глаголами являются «просьба», «предложение», «нейтральное требование».

Для реализации ДРА просьбы используется главным образом модальный глагол lassen (0,24 от 3 016 случаев использования) (статистика приводится в долях). ДРА «предложение» реализуется большей частью посредством глагола wollen (0,13), чаще в конструкциях, которые обозначают побуждение к совместному действию. В ДРА «нейтральное требование» используется главным образом глагол lassen в сочетании с инфинитивом (0,12).

Вслед за Р. Перингс, У. Шмитц [8], Р. Ратмайр [9], мы выделяем в ДРА солида-ризирующую (solidarisierende Imagestrategie) и дистанцирующую (distanzierende Image- strategie) коммуникативно-речевые стратегии. В терминологии Р. Ратмайр эти стратегии включены в соответствующие типы вежливости: Solidaritätshöflichkeit и Distanzhö-flichkeit.

Солидаризирующая стратегия сигнализирует слушающему о том, что говорящий учитывает его потребности, прислушивается к его мнению. Это достигается в том числе за счет использования местоимения wir (императив совместного действия), а также за счет использования инклюзивных конструкций с глаголом lassen :

– Wollen wir nicht zusammen frühstücken? “Nein”, sagte ich (BÖLL, S. 182) .

Wollen wir morgen nachmittag zusammen Tennis spielen? Von fünf Uhr an bin ich dienstfrei. Sie nickte... (COURTHS-MAHLER, S. 24).

“Lass uns dieses Jahr abwarten und dann noch einmal darüber reden” (WERNER, S. 222).

Признаком инклюзивной конструкции, выделяемой нами вслед за В.В. Рябенко [6], когда говорящий включает в число исполнителей действия и себя, является местоимение uns.

Дистанцирующия стратегия сигнализирует слушающему о том, что говорящий уважает потребность слушающего в автономии и свободе при принятии решений и не хочет быть навязчивым со своим речевым актом. Вместо того чтобы давать указание, говорящий спрашивает слушающего, в состоянии ли он что-либо для него сделать. Вежливым вариантом было бы использование форм Würden Sie, könnten Sie , с помощью которых говорящий выражает неуверенность в том, захочет и сможет ли слушающий что-нибудь для него сделать. Далее приводится пример, служащий иллюстрацией дистанцирующей стратегии:

“Fräulein Strong – könnten Sie das Buch einmal holen?” “Ich mache es”, sagte ich (GRUHL, S. 499).

Косвенный вопросительный РА эквивалентен в данном случае просьбе. Говорящий стремится сформулировать просьбу как можно вежливее, что достигается использованием модального глагола в сослагательном наклонении.

Употребление вежливого местоимения Sie свидетельствует о том, что между го- ворящими имеется некоторая социальная дистанция.

Мы полагаем, что при использовании ДРА немецкая культура в большей степени тяготеет к стратегиям дистанцирующей вежливости, которая направлена на смягчение директивных речевых актов, угрожающих потерей общественного лица, таких как просьба, поскольку просить изначально невежливо. Таким образом, немцы заботятся о защите общественного лица, стараясь смягчить категоричность высказывания во избежание коммуникативных неудач.

Список литературы Коммуникативно-прагматическое пространство директивных речевых актов с модальными глаголами (на материале немецкого языка)

- Кириллов, В. И. Логика/В. И. Кириллов, А. А. Старченко. -М.: Юристъ, 1998. -254 с.

- Лагута, О. Н. Логика и лингвистика/О. Н. Лагута. -Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. -116 с.

- Лопушанская, С. П. Изменение семантической структуры русских бесприставочных глаголов движения в процессе модуляции/С. П. Лопушанская//Русский глагол (в сопоставительном освещении). -Волгоград: Изд-во ВПИ, 1988. -С. 5-19.

- Реукова, Н. В. Лексико-грамматические средства выражения вежливости в современном немецком языке: дис.... канд. филол. наук: 10.02.04/Реукова Наталья Викторовна. -М., 2005. -183 с.

- Рогожникова, И. Н. Семантическая структура немецких модальных глаголов в составе директивных речевых актов: дис.... канд. филол. наук: 10.02.04/Рогожникова Ирина Николаевна. -Волгоград, 2006. -171 с.

- Рябенко, В. В. Конструкции с «lassen» в немецком, «let» в английском и их русские и белорусские аналоги: дис.... канд. филол. наук: 10.02.20/В. В. Рябенко. -Минск, 1972. -196 с.

- Сусов, И. П. Введение в теоретическое языкознание/И. П. Сусов. -Электрон. учеб. -2006. -Режим доступа: http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm (дата обращения: 20.05.2011). -Загл. с экрана.

- Pörings, R. Sprache und Sprachwissenschaft: eine kognitiv orientierte Einführung/R. Pörings; U. Schmitz (Hrsg.) -Tübingen: Günter Narr Verlag, 2003. -294 S.

- Rathmayr, R. Höflichkeit als kulturspezifisches Konzept: Russisch im Vergleich/R. Rathmayr//Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart: Akten der Tagung aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistik an der Universität Innsbruck, Innsbruck, 25-27. Mai 1995/hrsg. von I. Ohnheiser. -Innsbruck: Inst. für Sprachwiss., 1996. -S. 174-185.

- Weidner, A. Die russischen Übersetzungsäquivalente der deutschen Modalverben: Versuch einer logisch-semantischen Charakterisierung/A. Weidner; hrsg. von J. Holthusen.-München: Verlag Otto Sagner 1986. -Bd. 203: Slavistische Beiträge. -336 S.