Компетентность тренера в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде

Автор: Неретин А.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (3), 2012 года.

Бесплатный доступ

Выявлена структура компетентности тренеров в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде и критерии сформированности. На основе этого разработана методика ее формирования, предполагающая три последовательных этапа с включением соответствующих профессионально-ориентированных ситуаций. Проведен формирующий эксперимент, проанализированы результаты, подтверждающие эффективность используемой методики подготовки спортивного тренера.

Компетентность, спортивная команда, социально-психологический климат, структура компетентности, критерии сформированности компетентности, профессионально-ориентированные ситуации

Короткий адрес: https://sciup.org/140125379

IDR: 140125379

Текст научной статьи Компетентность тренера в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде

В структуре педагогического мастерства тренера исследователи выделяют комплекс компетенций, включающих перспективное планирование тренировочного процесса, проектирование содержания спортивного и нравственного волевого опыта, приобретаемого спортсменами, организацию учебно-тренировочного и воспитательного процесса, объективное оценивание результатов и нахождение эффективных путей их повышения.

В то же время становится все более ясным, что традиционная система подготовки спортсменов и спортивных команд к соревнованиям, базирующаяся на общих закономерностях адаптации организма к нагрузкам, во многом исчерпала свои возможности. Необходим поиск новых путей повышения результативности команд и, что не менее важно, освоения перспективных направлений в системе подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Одним из таких направлений является подготовка будущих тренеров к созданию положительного социально-психологического климата на тренировке и в процессе соревновательной деятельности.

Оптимизация социально-психологического климата в спортивной команде – важный ресурс ее игровой эффективности. Специфика командной спортивной деятельности требует от тренера постоянного анализа динамики отношений спортсменов с учетом их индивидуально-психологических особенностей. Оптимальный социальнопсихологический климат в спортивной команде оказывает прямое положительное влияние на эффективность соревновательной деятельности спортивной команды. Цель нашего исследования – определение структуры компетентности будущих тренеров к созданию положительного социально-психологического климата в спортивной команде и условий формирования данной компетентности у тренеров по футболу.

Анализ состояния разработанности исследуемой проблемы в научной литературе [ 3, 4 ] и критическое переосмысление практического опыта позволили уточнить состав и признаки компетентности тренеров в создании положительного социальнопсихологического климата в спортивной команде как совокупности специальных знаний, умений и психолого-педагогических качеств личности тренера, обеспечивающей повышение эффективности решения профессионально-педагогических задач по совершенствованию подготовленности спортсменов посредством целенаправленного выстраивания межличностных отношений в спортивной команде.

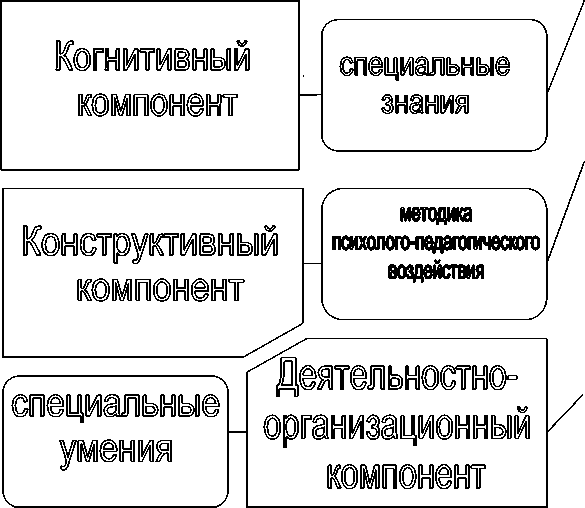

В качестве структурных компонентов данной компетентности выделены: 1) мотивационно-смысловой, характеризующий принятие будущим тренером значимости данной сферы его профессиональной деятельности; 2) когнитивный, включающий психолого-педагогические и специальные знания об особенностях спортивного коллектива и закономерностях его формирования; 3) конструктивный, связанный с проектированием ситуаций поддержки психологического климата, со способностью тренера планировать и организовывать мероприятия по созданию положительного социальнопсихологического климата в ходе учебно-тренировочного процесса; 4) деятельностноорганизационный, предполагающий владения технологиями нормализации и поддержания социально-психологического климата; 5) рефлексивный, связанной с оценкой состояния и изменений в психологическом климате спортивной команды, с самоорганизацией и психологической саморегуляцией самого тренера.

Анализ характеристик данного качества и наблюдений за его проявлениями позволили выделить критерии сформированности данной компетентности: осознание значимости данной компетентности для профессионального тренера; знание теоретических основ развития профессионального (спортивного) коллектива; наличие коммуникативных и организаторских способностей; восприимчивость тренера к внутреннему состоянию спортсмена, к его личностной, ценностно-смысловой сфере; умения контролировать степень своего воздействия на другого человека («чувство меры»); умения своевременно и психологически обоснованно регулировать отношения между спортсменами и реализовывать их в продуктивной деятельности; перцептивные умения, опыт эмпатии, педагогической интуиции.

Модель данной компетентности представлена на схеме.

-«тгеацюнн©-©МЫЮЛЮЮЙ юмгонент

мотав

Осознание будущим тренером значимости данной сферы своей профессиональной деятельности

Специальные знания об особенностях спортивного коллектива и закономерностях его формирования

Способность тренера планировать мероприятия по созданию положительного социальнопсихологического климата в ходе основного учебно-тренировочного процесса (коммуникативные и организаторские способности)

Аналитические Прогностические Проективные Диагностические

перцептивные умении поихепогичешл саморегуляция

Рефлеввшй юмпононт

Восприимчивость к внутреннему состоянию спортсмена, «чувство меры», умение систему своевременно и психологически обоснованно регулировать отношения между спортсменами и реализовывать их в продуктивной деятельности

Рис. 1. Модель компетентности будущих тренеров в создании положительного социально-психологического климата

На констатирующем этапе эксперимента с помощью методов наблюдения, анкетирования, тестирования были получены результаты, в ходе анализа которых выявлены уровни сформированности компетентности специалистов в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде (таблица 1).

На основе структуры, критериев и уровней сформированности исследуемой компетентности была разработана методика формирования компетентности тренера в создании положительного социально-психологического климата, которая включает три этапа: цель первого этапа – формирование представления о профессиональной значимости и смысле данной компетентности, опыта первичной ориентировки в психологических проблемах спортивного коллектива; цель второго этапа – овладение основными умениями регулирования внутриколлективных отношений; цель третьего этапа – овладение теоретическими основами и практическим опытом, достаточным для дальнейшего профессионального саморазвития в данной области.

Таблица 1

Уровни сформированности компетентности в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде

|

Компонент компетентности |

Уровень сформированности компонентов компетентности |

||

|

I – низкий |

II – средний |

III – высокий |

|

|

Мотивационносмысловой |

Отсутствие осознания значимости данной сферы для профессиональной деятельности. |

Эпизодическая работа в данном направлении, обусловленная практической потребностью без устойчивого мотива к саморазвитию |

Сформировано представления о профессиональной значимости и смысле данной компетентности, есть опыт первичной ориентировки в психологических проблемах спортивного коллектива. |

|

Когнитивный |

Низкий уровень знаний в области социальнопсихологического обеспечения подготовки спортивных команд. |

Наличие отдельных, бессистемных знаний, не всегда достаточных для решения профессиональных задач. |

Развитая система знаний об особенностях спортивного коллектива и закономерностях его формирования. |

|

Конструктивный |

Отсутствие внимания к социально-психологическим аспектам тренировочной дея тельности команды в процессе спортивной подготовки. |

Владение отдельными методами и механизмами изучения спортивного коллектива. Эпизодическое использование специальных средств для создания положительного социальнопсихологического климата команды. |

Наличие умения планировать и организовывать мероприятия по созданию положительного социальнопсихологического климата в ходе основного учебно-тренировочного процесса. Развитые коммуникативные и организаторские способности. Высокий уровень познавательной и творческой активности. |

|

Деятельностно-организационный |

Знание некоторых методов изучения спортивного коллектива, отсутствие умений диагностировать и анализировать систему межличностных отношений в спортивной команде. |

Наличие умений диагностировать и анализировать систему межличностных отношений в спортивной команде. Отсутствие способно сти целенаправленно управлять межличностными отношениями в ходе спортивной тренировки и проектировать работу по созданию положительного социально-психологического климата. |

Владение методами изучения спортивного коллектива и технологиями нормализации и поддержания социально-психологического климата на основе анализа межличностных отношений. Наличие системы управленческих воспитательных воздействий, направленных на повышение продуктивности деятельности команды. Развитые умения прогнозировать формирование коллектива и проектировать мероприятия по созданию положительного социально-психологического климата. |

|

Рефлексивный |

Отсутствие способности чувствовать состояние спортсменов и особенности межличностных отношений в команде. |

Незначительное развитие «чувства объекта», «чувства меры», перцептивных умений, способности регулировать систему «субъект-субъектных» отношений. |

Повышенная восприимчивость тренера к внутреннему состоянию спортсмена, высокий уровень развития «чувства объекта», «чувства меры», перцептивных умений. Наличие рефлексии, эмпатии и необходимого социальнопсихологического опыта. |

Для выяснения эффективности разработанной методики формирования компетентности тренеров в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде была организована экспериментальная работа со студентами Волгоградской государственной академии физической культуры, специализация – футбол. На констатирующем этапе эксперимента с помощью методов наблюдения, анкетирования, тестирования были выявлены уровни сформированности компетентности специалистов в формировании положительного социально-психологического климата в команде.

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал, что большая часть студентов обладает низким уровнем компетентности в создании положительного социально-психологического климата. На начало эксперимента в среднем 61,8% (60,3%) студентов, то есть основная часть всех респондентов экспериментальной группы (контрольная группа), имели низкий уровень сформированности компетентности в создании положительного социально-психологического климата, 23,7% (25%) - средний уровень, 14,5% (14,7%) - высокий уровень.

Опытно-экспериментальная работа по апробации разработанной методики формирования компетентности тренеров в создании положительного социальнопсихологического климата в спортивной команде проводилась со студентами 3-4 курсов и включала три этапа.

На первом этапе в содержание материала включались понятия и разделы, раскрывающие: особенности спортивного коллектива; социально-психологический климат спортивной команды; межличностные отношения, лидеры и аутсайдеры; сплоченность - совместимость - сыгранность; конфликты в спортивной команде. Одним из приемов создания ориентировочно-аналитической ситуации была работа по анализу системы взаимоотношений сначала в собственной группе, а затем в конкретной спортивной команде по методикам: социометрия (Дж. Морено); определение психологического климата в команде (А. Н. Лутошкин); шкала показателей групповых взаимоотношений (В.Л. Мари-щук, Л.К. Серова); атмосфера в группе (адаптирован Ю.Л. Ханиным); индекс групповой сплоченности Сишора (адаптирован к спорту); способы реагирования на конфликтные ситуации (К.Н. Томас). На данном этапе студенты побуждались к поиску способов разрешения коммуникативных проблем, учились интерпретировать факты и события, а также адекватно оценивать себя и свои действия в коллизийных ситуациях. Главным результатом указанной ситуации являлось создание представления о профессиональной значимости и смысле данной компетентности, умение действовать на основе знаний о закономерностях формирования социально-психологического климата в спортивной команде.

На втором этапе создавалась ситуация коммуникативных решений. Для ее актуализации использовались практические занятия, педагогические ситуации, психотехнические упражнения, самоанализ спортивных тренировок. В результате будущие тренеры приобретали опыт регулирования партнерских и межличностных отношений в спортивной команде. Практические занятия включали четыре тематических блока. Первый был посвящен знакомству участников, повышению сплоченности группы, осознанию своих личностных особенностей и оптимизации отношений к себе. Он содержал упражнения, ориентированные на повышение психологической совместимости членов группы. Необходимо было обеспечить каждому участнику возможность увидеть себя в «зеркале мнений» других членов команды. Второй блок был направлен на осознание каждым членом команды возможности изменения собственных правил в общении с другими членами команды. Он содержал упражнения, направленные на выявление и коррекцию статусноролевой структуры группы. Третий блок был ориентирован на оптимизацию взаимоотношений в команде, отработку навыков оптимального межличностного общения, выявление моделей поведения, мешающих работе группы, предупреждение и устранение конфликтных ситуаций внутри группы. Четвертый блок ориентировался на осознание спортсменом себя в системе тренировочной деятельности и оптимизацию своих отношений к этой системе.

В ходе ситуации коммуникативных решений использовались также: игровой метод, инсценировка с последующим групповым обсуждением. Акцент делался на факторы, определяющие положительный социально-психологический климат в спортивной команде. Студенты усваивали разные стратегии тренера: усиления тенденции прогрессивных изменений; противодействия тенденциям, связанным с дезорганизацией процесса тренировки и обучения. На практических занятиях разыгрывались эпизоды: «Выбор капитана», «Конфликт на тренировке», «Разработка новых игровых комбинаций», «Командные ритуалы» и т.д. При создании проблемных ситуаций выполнялись требования: многовариантность решения, наличие профессионального контекста, возможность коллективного творчества, дифференциации по уровню сложности.

На третьем этапе доминировала ситуация самостоятельного обретения будущим тренером опыта социально-психологической поддержки коллектива. Ее назначение – дать будущему тренеру опыт поддержки отношений в развивающейся команде, для чего в рамках предлагаемой ситуации актуализировались умения рефлексировать свое состояние и состояние других людей, контролировать степень своего воздействия на другого человека («чувство меры»), умения своевременно и психологически обоснованно регулировать отношения между спортсменами (система «субъект-субъектных» отношений) посредством включения их в продуктивную деятельность, проявлять восприимчивость к состоянию ценностно-смысловой сферы спортсмена, развивать свои перцептивные умений, опыт эмпатии, аттракции, идентификации, педагогической интуиции. Для развития указанных умений в ходе практических занятий студентам предлагались задачи, требующие проявления активно-конструктивной позиции, самоанализа своего поведения в различных условиях общения. На занятиях применялись элементы тренинга наблюдательности, чувствительности к внутреннему состоянию спортсмена и изменениям в межличностных отношениях внутри спортивной команды. Этому способствовал комплекс упражнений по развитию наблюдательности как способности фиксировать и запоминать совокупность сигналов, получаемых от другого человека или группы; пониманию и прогнозированию состояний человека, для определения обоснованности и степени воспитательных воздействий на него; по развитию способности улавливать особенности взаимоотношений между людьми и определять статусно-ролевую структуру группы без использования специальных методик. На этом этапе использовался также анализ жизненных ситуаций, педагогические игры, в процессе которых студенты обучались применению теоретических знаний на практике. Наибольший интерес вызывали ситуации: «открытый или закрытый протест некоторых игроков предлагаемым тактическим схемам игры»; «повышение включенности аутсайдеров команды в межличностные взаимодействия».

Осуществлялось педагогическое наблюдение за тренировочным процессом детско-юношеских команд, которые проводили занятия на спортивной базе ФГБОУ ВПО «ВГАФК». Студентам было предложено определить: положение каждого игрока в системе взаимоотношений; симпатии и антипатии между членами команды; причины совместимости и несовместимости отдельных игроков; наличие конфликтных ситуаций внутри команды и их причины и т.д. Контроль правильности представленных характеристик команды осуществлялся в ходе коллективного обсуждения с привлечение её тренера.

Способность будущих тренеров чувствовать внутреннее состояние спортсмена и на основе этого регулировать систему «субъект-субъектных» отношений была выявлена в ходе тестирования. Тесты были направлены на знание психологии юных спортсменов («чувство объекта»), на определение степени самоконтроля в общении («чувство меры») и уровня развития эмпатийных и перцептивных способностей.

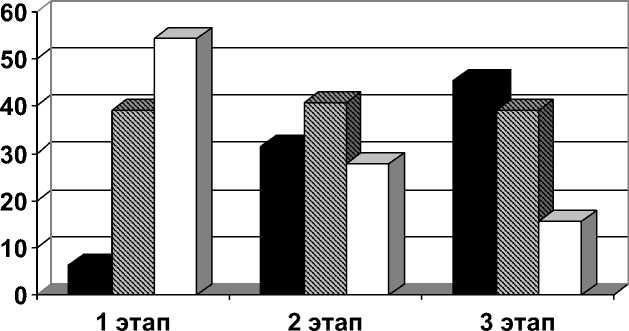

Динамика изменения состава уровневых групп в ходе эксперимента представлена на диаграмме – рисунок 2 (в %).

■ высокий ^ средний □ низкий

Рис. 2. Динамика состава уровневых групп в ходе экспериментальной работы по критериям рефлексивного компонента, (%)

В процессе специально организованной педагогической практики студенты с высоким уровнем сформированности компетентности в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде проводили учебно-тренировочные занятия на своей группе и на студентах других групп, специализации футбол, в рамках занятий по спортивно-педагогическому совершенствованию. В процессе этой практики оценивались умения, характеризующие исследуемую компетентность. Можно отметить, что наивысший процент в экспериментальной группе имеют такие показатели, как умение находить контакт со спортсменами на тренировке (85,7%) и умение осуществлять анализ и коррекцию неблагоприятных ситуаций, возникающих в ходе тренировки (90,5% в обоих видах практической работы). В итоге по всем оцениваемым показателям студенты экспериментальной группы превосходили контрольную, что свидетельствует об эффективности применения данной методики.

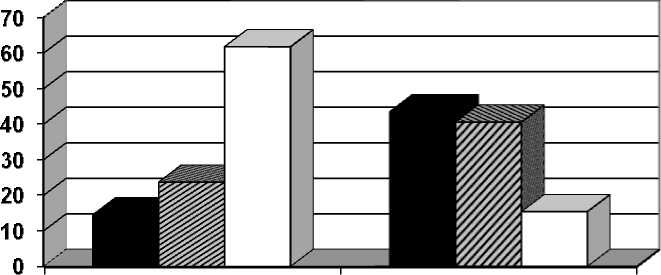

Для окончательной оценки результатов опытно экспериментальной работы мы проанализировали данные диагностики достигнутого уровня компетентности будущих тренеров в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде по всем компонентам в экспериментальной группе и сравнили с исходным уровнем. На основании тестирования и экспертных оценок, можно отметить положительную динамику формирования компетентности будущих тренеров в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде. Количество представителей с высоким уровнем сформированности данной компетентности в экспериментальной группе на начало и конец эксперимента изменилось с 14,5 % до 43,5 %, т.е увеличилось на 29,0 %, в то время как в контрольной группе – с 14,7 % до 17,8 %, т.е. увеличилось на 3,1 %. Из этого следует, что положительная динамика на высоком уровне сформированности компетентности в экспериментальной группе превосходит в 9 раз изменение в контрольной группе. Количество представителей с низким уровнем сформированности данной компетентности в экспериментальной группе на начало и конец эксперимента изменилось с 61,8 % до 15,4 %, т.е уменьшилось 46,4 %, в то время как в контрольной группе

– с 60,3 % до 41,0 %, т.е. уменьшилось на 19,3 %. Из этого следует, что положительная динамика на низком уровне сформированности компетентности в экспериментальной группе превосходит в 2,5 раз изменение в контрольной группе. Динамика результатов в экспериментальной группе представлена на диаграмме (%):

До эксперимента После эксперимента

| ■ высокий и средний □ низкий |

Рис. 3. Уровень сформированности компетентности будущих тренеров в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде в экспериментальной группе до и после эксперимента, (%)

Результаты диагностических исследований уровня развития компетентности будущих тренеров свидетельствуют об эффективности разработанной методики подготовки тренеров в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде, с поэтапным включением соответствующих профессиональноориентированных ситуаций.

Список литературы Компетентность тренера в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде

- Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде/Ю.А. Коломейцев.-М.: Физкультура и спорт, 1984.

- Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании/И.А. Зимняя. -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

- Психологическое обеспечение спортивной деятельности: Монография/под общ. ред. Г.Д. Бабушкин.-Омск: СибГУФК, 2006.

- Хуторской А.В. Ключевые компетентности как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования/А.В. Хуторской//Народное образование, 2003. -№2. -С. 58-64.