Компетентностный подход в формировании конкурентоспособности выпускника вуза

Автор: Вильчинская Марина Александровна, Волохова Светлана Геннадьевна

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Сегодня проблеме конкурентоспособности выпускников уделяется достаточно большое внимание как в зарубежной, так и отечественной литературе. Исследованием этой проблемы занимаются экономисты, управленцы, психологи и педагоги. Анализ теоретических подходов к данному понятию, проведенный в статье, показал, что все они достаточно похожи. Ученые выделяют различные факторы, влияющие на эту характеристику, при этом основной упор делается на личностные характеристики выпускника и недостаточное внимание уделяется квалификационной составляющей. Авторы предложили свой подход к определению конкурентоспособности выпускника, который основывается на выделении трех групп компетенций: профессиональной, личностной и деловой. Каждая из этих групп содержит набор качеств, определяющий конкурентоспособность выпускника. В результате апробирования данного подхода была выстроена модель формирования конкурентоспособности выпускника вуза

Конкурентоспособность выпускников, рынок труда, работодатель, профессиональные, личностные, деловые компетенции, модель конкурентоспособности

Короткий адрес: https://sciup.org/148317628

IDR: 148317628 | УДК: 331.5 | DOI: 10.18101/2304-4446-2019-3-19-25

Текст научной статьи Компетентностный подход в формировании конкурентоспособности выпускника вуза

Вильчинская М. А., Волохова С. Г. Компетентностный подход в формировании конкурентоспособности выпускника вуза // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2019. № 3. С. 19–25.

Наряду с понятием конкурентоспособности товаров и услуг, компаний и фирм, отраслей, страны или же экономики в отечественной и зарубежной литературе упоминается такой термин, как конкурентоспособность личности. В условиях жесткой конкуренции на современном рынке труда, когда у многих профессий, востребованных когда-то, снизился рейтинг, значительно возрастает интерес к конкурентоспособности участников этого рынка. Сегодня общество функционирует таким образом, что ему просто необходима личность, обладающая совокупностью профессиональных, деловых и личностных компетенций, способная направить свою деятельность в нужное русло.

Таким образом, пристальное внимание к определению «конкурентоспособность личности» в условиях, продиктованных современным обществом, постоянно возрастает и, как следствие, его исследуют экономисты, управленцы, философы, психологи и педагоги.

Данное понятие вошло в практику благодаря трудам таких зарубежных ученых, как Дж. Дьюи, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Дж. Грейсон, Р. Мартенс и др.

Так, Дж. Грейсон отмечает, что характеристиками конкурентоспособности являются потребность в достижении успеха и уверенность в своих силах на основе осознания собственных способностей и возможностей [1, с. 171]. Р. Мартенс в конкурентоспособной личности видит основной результат социализации [1, с. 171]. На наш взгляд, данные подходы являются достаточно однобокими, так как врожденные способности и возможности, а также социализация являются лишь частью качеств, присущих конкурентоспособной личности.

Американский психолог, разработчик теории личности Гордон Олпорт несколько расширил набор качеств конкурентоспособной личности. Это способность к саморазвитию; способность к теплым, сердечным социальным отношениям; обладание соответствующей квалификацией, познаниями в сфере профессиональной деятельности; присутствие компетентности и конкурентоспособности [2]. При этом он делает акцент на том, что созревание личности — это не одномоментный процесс, он продолжается непрерывно на протяжении всей жизни.

Российский ученый А. Г. Асмолов определяет психологические характеристики конкурентоспособной личности. По его мнению, это волевая личность, готовая к быстроменяющимся условиям, способная мыслить самостоятельно и нетривиально, генерируя эти мысли в собственную индивидуальную политику поведения, разрабатывая определенную идеологию жизни. Это тот человек, который умеет четко расставлять приоритеты и осуществлять нравственный выбор, а самое главное — нести за него ответственность перед собой и обществом [3].

-

В. И. Андреев в своей книге «Конкурентология» понятие «конкурентоспособная личность» трактует как «личность, для которой характерно стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состоятельности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами» [4].

Принципиального отличия в данных подходах к определению конкурентоспособности личности авторы не видят. Необходимо отметить, что изучение понятия «конкурентоспособность» в трудах отечественных психологов и педагогов является относительно новым направлением.

Профессор А. Я. Кибанов, специалист в области управления персоналом и конфликтологии, обобщив существующие трактовки данной дефиниции, систематизировал составляющие конкурентоспособности личности [5]. Все представленные в монографии А. Я. Кибанова и Ю. А. Дмитриевой составляющие имеют прямое отношение к характеристике конкурентоспособности специалиста, в том числе и выпускника вуза.

Проблема конкурентоспособности выпускников вузов становится все более актуальной, в связи с этим к ее изучению обращается все большее количество авторов: Е. М. Аврамова, А. Я. Кибанов, Т. О. Разумова, С. Д. Резник, М. Скоробогатова, Д. В. Чернилевский, О. А. Шавандина, М. Воскобойникова, Н. Я. Гарафутдинова, Ж. А. Шуткина, Т. В. Черняка и др.

Исследуя конкурентоспособность выпускника, ученые выделяют различные факторы, влияющие на эту характеристику. Так, некоторые из них считают, что она напрямую зависит от конкурентоспособности выпускающего вуза и качества получаемого образования [6; 7; 8].

Другие авторы полагают, что для успешного трудоустройства выпускнику недостаточно только знаний, он обязательно должен обладать такими личностными качествами, которые будут выделять его из сотни желающих получить престижную должность и статус в обществе. То есть в этих исследованиях основной упор делается на личностные характеристики выпускника и недостаточное внимание уделяется квалификационной составляющей [9; 10].

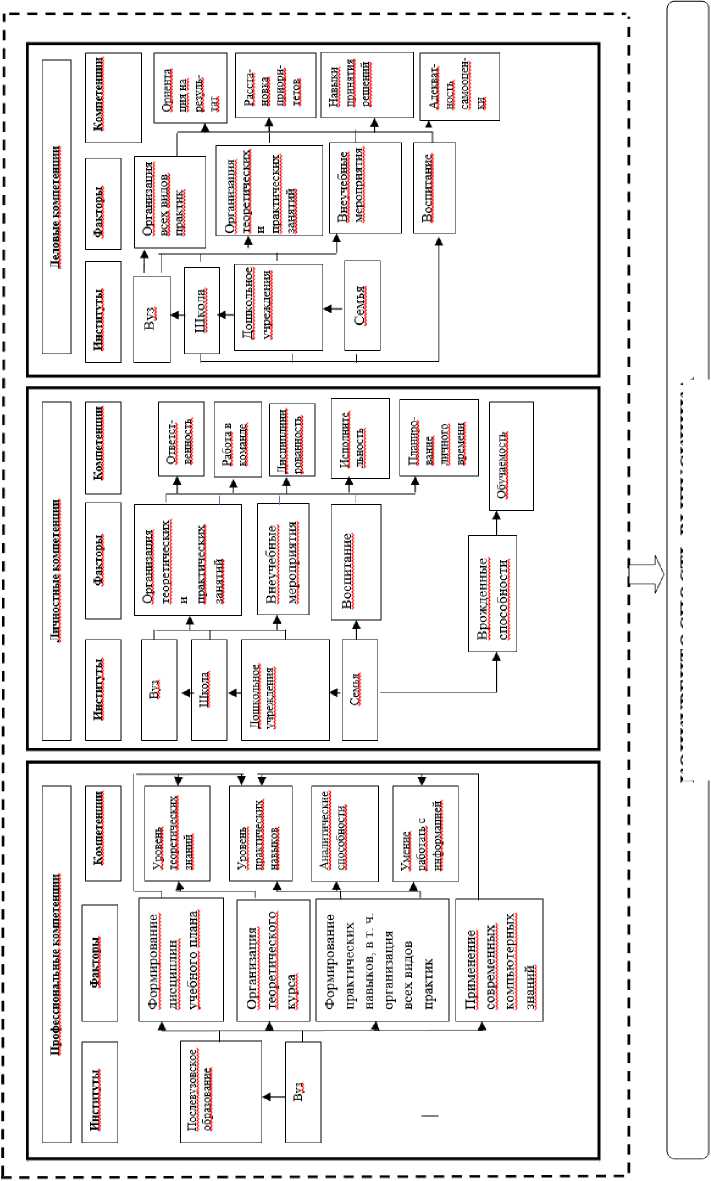

Мы согласны со всеми существующими подходами, но, на наш взгляд, конкурентоспособность выпускника — это синтез профессиональных, деловых и личностных компетенций, на формирование которых оказывают влияние такие институты, как семья, дошкольное учреждение, школа, вуз, и послевузовское обучение. Данное определение давалось нами неоднократно. Представленный подход был апробирован. В течение трех лет было проведено три социологических исследования работодателей Иркутской области и выпускников иркутских вузов, которые позволили нам убедиться в том, что выдвинутая гипотеза о влиянии на конкурентоспособность выпускников выделенных групп компетенций имеет место быть [11].

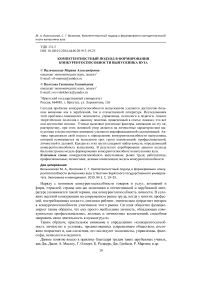

Каждая из групп компетенций состоит из набора качеств, которые в наибольшей степени отражают ее содержание. Так, профессиональная компетенция должна отражать в наибольшей степени квалификационный уровень выпускника вуза, т. е. уровень теоретических знаний, соответствующих учебным планам вуза, которые включают общетеоретическую подготовку, знание иностранного языка, умение работать на ПК, в том числе с профессиональными программами. Важным качеством являются сформированные практические навыки как результат организации различных видов практик. Перечисленные выше качества формируются учебным планом вуза. Кроме того, мы считаем, что для достижения конкурентоспособности у выпускника начиная со школы должны формироваться аналитические способности и прививаться навыки работы с информацией, которые в дальнейшем совершенствуются в процессе обучения в вузе. Именно эти два качества зачастую слаборазвиты у выпускников школ, а вуз не всегда успевает дать им должное развитие, тогда как для работодателя эти качества играют не последнюю роль. На рисунке 1 представлены качества, которые, по нашему мнению, формируют профессиональную компетенцию [12].

Рис. 1. Качества, формирующие профессиональную компетенцию

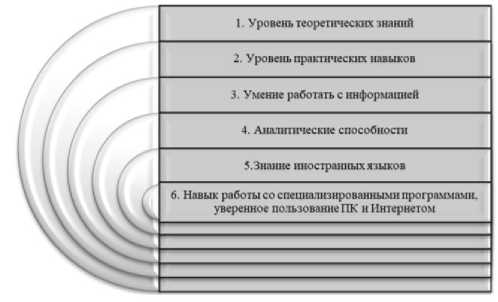

Личностная компетенция, на наш взгляд, состоит из следующего набора качеств (рис. 2).

Все представленные качества, за исключением «обучаемости», формируются институтами, с которыми связан процесс формирования личности — семья, дошкольные учреждения, школа, вуз и т. п., т. е. средой, воспитывающей данную личность. Лишь «обучаемость» является врожденным качеством и уже на старте предполагает разные возможности.

Рис. 2. Качества, формирующие личностную компетенцию

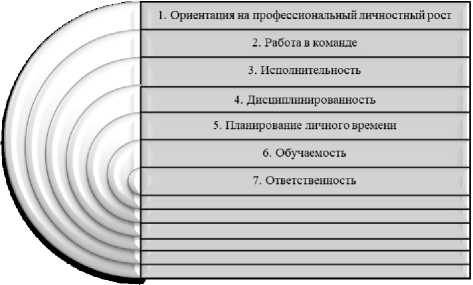

Третья выделенная компетенция — деловая. Набор качеств, формирующих данную компетенцию, представлен на рис. 3. Так же как и личностная компетенция, деловая формируется, начиная с семьи. Все последующие институты принимают в ее развитии активное участие, и фактически оно продолжается в течении всей трудовой жизни человека.

Качества, представленные на рисунках в определенной последовательности, не предполагают соответствующую значимость каждого. Социологический опрос показал, что работодатели по-разному ранжируют данные качества в соответствии со своим представлением об их влиянии на конкурентоспособность выпускников.

Рис. 3. Качества, формирующие деловую компетенцию

Выдвинутая гипотеза о влиянии трех групп компетенций на конкурентоспособность выпускника подтверждена результатами проводимого исследования, о котором было сказано выше, что позволило авторам разработать модель формирования конкурентоспособности выпускника вуза (рис. 4).

КОНКУРЕНТОСПОСТЬ ВЫПУСКНИКА

Рис. 4. Схема формирования конкурентоспособности выпускника

Согласно представленной модели механизм формирования конкурентоспособности выглядит следующим образом. Институты создают условия для реализации определенных факторов, в свою очередь, факторы позволяют проявиться той или иной компетенции. Данная модель является гибкой, она может корректироваться с учетом изменений, происходящих во внешней среде и в требованиях работодателей.

Список литературы Компетентностный подход в формировании конкурентоспособности выпускника вуза

- Евпалова Е. В. Конкурентоспособность как педагогическая проблема // Педагогика. Образование. 2012. № 2. С. 169-173.

- Олпорт Г. В. Становление личности: избранные труды: учебник по психологии / пер. с англ. Л. В. Трубицыной, Д. А. Леонтьева; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2012. 462 с.

- Асмолов А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа: учебное пособие. М., 2014. 767 с.

- Андреев В. И. Конкурентология. Учебный курс для творческого саморазвития конкурентоспособности: монография. Казань: Центр инновационных технологий, 2012. 32 с.

- Кибанов А. Я., Дмитриева Ю. А. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда: монография. М.: ИНФРА-М, 2013. 229 с.