Комплекс глиняной утвари из раскопок поселения Ананьино I: типы, морфология и технология

Автор: Татаурова Л.В., Сопова К.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучение керамики как археологического источника позволяет выйти на понимание культурных традиций русского населения Сибири Нового времени, а кроме того, выявить хронологические маркеры на основе морфологических и технологических признаков. Базой для таких исследований стали коллекции из поселенческого слоя памятника Ананьино I в Тарском Прииртышье, который планомерно исследуется более 10 лет. На основе полученных материалов выявлены типы используемой глиняной посуды. Основной и самый распространенный из них - горшок. Для этой формы выделены эталонные серии по размерным, морфологическим и технологическим признакам. Глиняная утварь, найденная в 2022 г. в ходе раскопок жилого комплекса, где зафиксированы многочисленные и многослойные развалы и целые сосуды, изучена по типовому и морфологическому разнообразию, дана характеристика технологии ее изготовления. Предварительный анализ показал, что большая часть материала укладывается в выделенные эталонные группы как по морфологии, так и по технологическим показателям. Описано несколько сосудов нетрадиционных форм, один, приземистой формы с широким горлом, находит аналогии в керамическом собрании г. Мангазеи, что позволяет предположить синхронность бытования таких горшков. В коллекции 2022 г. большой процент занимает чернолощеная посуда, найденная в жилище и на остальной площади раскопа. К ней относятся миски, маленькие горшочки-сливочники и небольшое количество горшков больших размеров, что позволяет поставить вопрос об отнесении такой посуды к разным категориям - кухонной и столовой. Типовое разнообразие керамики, кроме горшков, представлено латками, мисками, сковородами, блинницами. Дальнейший анализ коллекции позволит выйти на реконструкции в разных сферах жизнедеятельности населения д. Ананьино.

Керамика, морфология, технология, новое время

Короткий адрес: https://sciup.org/145146368

IDR: 145146368 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0744-0749

Текст научной статьи Комплекс глиняной утвари из раскопок поселения Ананьино I: типы, морфология и технология

Изучение керамических комплексов Нового времени, как и в дописьменной археологии, важный аспект в исследовании культурных традиций. Прежде всего, в анализе такой жизненно важной части бытия, как культура питания, которая напрямую связана с использованием разнообразной утвари, в том числе и сделанной из глины. Кроме того, керамика может быть хронологическим маркером на основе изучения ее морфологии и технологии. Археологическое изучение русских поселений XVII– XVIII вв. в Тарском Прииртышье способствовало формированию представительного керамического собрания, значение которого трудно переоценить.

Керамическая коллекция из раскопок д. Ана-ньино (памятник Ананьино I) получена в процессе многолетних планомерных раскопок и частично введена в научный оборот [Татаурова, 2015; Со-пова, Татаурова, 2017; Сопова, 2020]. В результате полевых работ 2022 г. изучен жилой комплекс (см. статью Татаурова Л.В., Татауров С.Ф. «Археология русской деревни Ананьино: новые открытия» в данном сборнике), в котором проживал, судя по разнообразию и богатству находок, служилый младшего командного звена с семьей. Статус хозяина отразился, кроме найденных вещей, и в ассортименте керамической посуды, ее количестве и качестве.

Цель публикации – представить комплекс глиняной утвари, дать характеристику типового разнообразия, морфологических и технологических признаков.

Планиграфия керамических комплексов в раскопе и жилище, типы сосудов, их морфология и технология

В раскоп 2022 г., площадью 212 м2 попало одно жилище, расположенное в южной части вскрытой площади. Как и в любом культурном слое керамика в разном объеме найдена во всех горизонтах памятника, но в основном в виде разрозненных фрагментов. В заполнении жилища, наоборот, зафиксированы многочисленные и многослойные развалы и целые сосуды, располагавшиеся во всех частях избы на уровне третьего и четвертого (последнего) горизонтов (рис. 1).

Проведенные ранее исследования керамического материала показывают, что самый распространенный из всего разнообразия тип посуды на этом памятнике – горшок. На основании анализа целых форм выделены три размерные группы горшков [Татаурова, Сопова, 2020], которые можно считать эталонными при дальнейшем изучении керамических коллекций с этого поселения:

-

1) малые горшочки диаметром по венчику 8–10 см, дна 5,3–7,8 см, высота от 5,5 до 9 см;

-

2) горшки средних размеров с диаметром по венчику 14–16 см, по дну 10–12,5 см, высотой 12– 16 см;

-

3) большие горшки делятся на две подгруппы: а) крупные, с диаметром по венчику от 17 до 22 см, дна 11,4–17 см, высотой от 18 до 21 см; б) корчаги – диаметр по венчику от 20 до 26 см, дна – 22 см, высота – 34 см.

Для унификации описания морфологии верхней части сосуда использованы термины, предложенные В.Ю. Ковалем [2014]. Венчиком предлагается называть верхнюю профилированную часть сосуда, отделенную от тулова (плечика) в той точке, где уклон плечиков сосудов внутрь заметным образом меняется на вертикальное или близкое к нему положение (т.е. в точке перегиба линии контура). Венчик состоит из двух конструктивных элементов: шейки – нижней его части, и устья – верхней части, которая в большей степени подвергается разнообразным деформациям [Там же, с. 516]. Среди целых форм и фрагментов горшков из Ананьино I выделяются четыре конструктивные схемы венчиков:

-

1) вертикальные венчики, состоящие из цилиндрического устья;

-

2) дугообразно изогнутые венчики, не разделяющиеся морфологически с устьем;

-

3) загнутые внутрь сосуда венчики, состоящие из наклонной шейки и отогнутого наружу небольшого устья;

-

4) наклоненные внутрь сосуда венчики, имеющие вид усеченного конуса.

Горшки всех трех групп сформованы методом скульптурной лепки с доработкой на гончарном круге, обожжены, как правило, в восстановительной среде. Большинство не имеют дополнительной обработки поверхности.

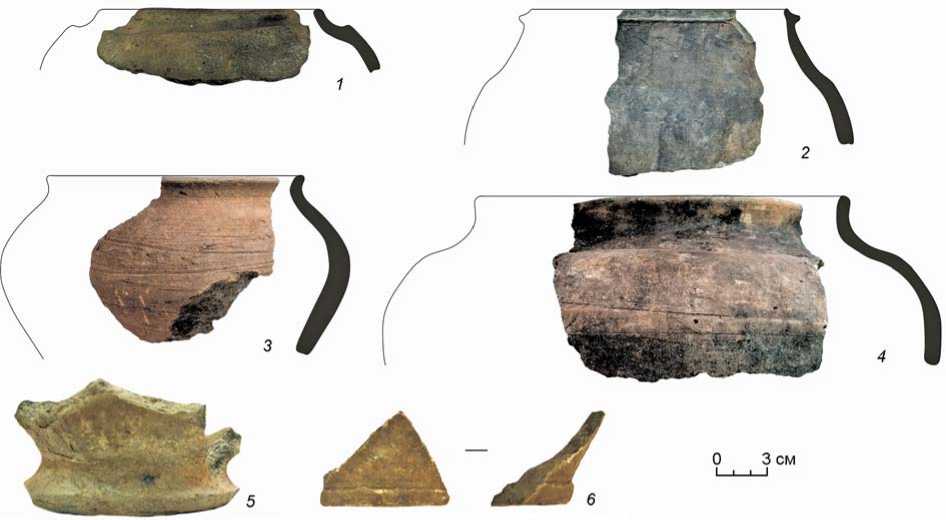

Предварительный анализ керамической коллекции 2022 г. показал, что большая часть материала укладывается в выделенные эталонные группы как по морфологии, так и по технологическим показателям. Однако новые материалы внесли некоторые коррективы в известные морфологические конструктивные схемы горшков. Зафиксированы венчики, наклоненные внутрь сосуда с резким переходом к плечу (рис. 2, 1 ); вертикальные венчики с ложбинкой от фигурного среза по краю (рис. 2, 2 ), вертикальные, округлой формы или дугообразно изогнутые, не разделяющиеся морфологически с устьем. Зафиксированы формы горшков с раздутым туловом (рис. 2, 3 , 4 ).

Рис. 1 . Планиграфия керамических комплексов в раскопанном жилище.

1 – общий вид с севера избы на уровне третьего горизонта с развалами керамических форм; 2 – скопление керамики между СВ стеной наружного и внутреннего срубов в северной части жилища; 3 , 4 – скопление керамики в северном углу внутреннего сруба на разных уровнях заполнения (второй и третий горизонт); 5 – скопление в западном углу внутреннего сруба; 6 – скопление между СЗ стенами наружного и внутреннего сруба жилища; 7 , 9 – скопление в южном углу у крыльца; 8 – в восточном углу жилища. Фото Л.В. Татауровой.

Технологические особенности отмечены на фрагментах днищ горшков с монолитным поддоном, что не является типичной находкой среди посудного комплекса памятника. Найдено большое количество фрагментов днищ с явными технологическими 746

признаками их изготовления методом скульптурной лепки с донным начином (рис. 2, 5 , 6 ).

В целом для горшков из коллекции 2022 г. (рис. 3, 1 ) характерна формовка методом скульптурной лепки с последующей доработкой на гон-

Рис. 2. Морфологические особенности керамики из раскопа 2022 г. Ананьино I.

1–4 – профили горшков; 5 – фрагмент дна с монолитным поддоном; 6 – фрагмент дна сосуда, изготовленный методом скульптурной лепки донным начином. Фото и реконструкции К.О. Соповой.

3 см

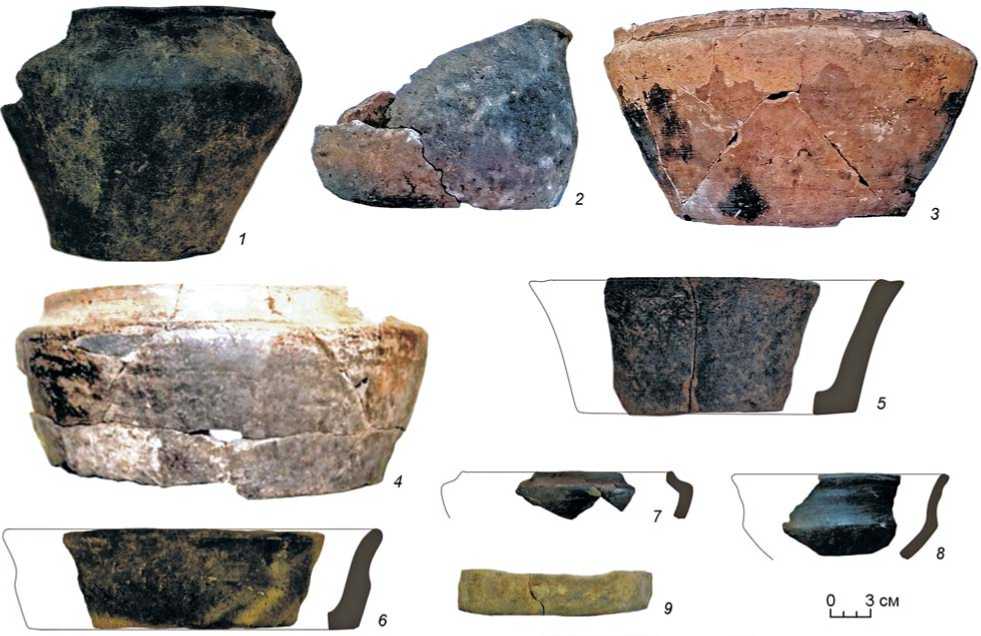

Рис. 3. Разнообразие форм керамики Ананьино I.

1 – горшок; 2 – сосуд горшковидной формы полностью лепного производства; 3 – приземистый горшок со сливом; 4 – приземистый горшок из раскопа 2019 г.; 5 – латка; 6 – сковорода; 7 – верхняя часть лощеного горшочка ; 8 – лощеная миска; 9 – блинница. Фото и реконструкции К.О. Соповой.

чарном круге, обжиг в восстановительной среде, дающий цвет черепка от темно-серого до черного, отсутствие дополнительной обработки поверхности. Это типично для керамического производства памятника Ананьино I.

Особо о становимся на некоторых необычных формах. Морфологически выделяется приземистый горшок (см. рис. 1, 3 – он слева, радом с белой стрелкой; рис. 3, 2 ) с диаметром по венчику равным диаметру днища – 16 см, высотой 12 см. Сосуд изготовлен методом скульптурной лепки, без следов доработки на круге, толщина стенок 1,7 см. Венчик отогнут наружу, округлой формы. В формовочной массе большое количество органики, обожжен в восстановительной среде.

Интересен приземистый, раздутый в тулове экземпляр со сливом (рис. 3, 3 ). Его диаметр по венчику 26 см, диаметр днища 18 см, а высота 15 см. Венчик вертикально поставлен, округлой формы. Выполнен методом скульптурной лепки – фиксируются следы стыков лент, заглаженных с наружной стороны на гончарном круге. Обожжен в окислительно-восстановительной среде, вследствие чего имеет неравномерный цвет поверхности – от светло-коричневого до черного. Эти особенности формы редкие в общей массе керамики Ананьино. Подобный горшок был зафиксирован в избе-связи, изученной в 2019 г. и располагавшейся в 2–3 м к ЮЗ от избы из раскопа 2022 г. Отличием сосуда, найденного в 2019 г., является более высокая шейка относительно общей пропорциональности сосуда, а также небольшая разница между максимальным диаметром тулова и дна (рис. 3, 4 ). Такие горшки находят аналогии в керамическом комплексе Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2017, с. 254].

Кроме доминирующей формы – горшка, в изученном жилище наблюдало сь большое типовое разнообразие глиняной посуды. Обнаружены: сковороды, латки, миски, маленькие горшочки со сливом, блинницы. В технологическом плане в коллекции других форм сосудов увеличилось количество лощеных изделий.

Латки – это широкодонные с практически одинаковым диаметром дна и венчика и вертикальными стенками сосуды. Выполнены методом скульптурной лепки, обожжены в восстановительной среде. Большей частью зафиксированы верхние части латок, их диаметр варьирует от 16 до 20 см. Высота реконструированных форм – 7 см (рис. 3, 5 ).

Сковороды изготовлены методом скульптурной лепки с доработкой на гончарном круге, без дополнительной обработки поверхности. Обожжены в восстановительной среде. Диаметр 20–22 см, высота 5–6 см (рис. 3, 6 ).

Представительна коллекция чернолощеной посуды, к которой относится серия небольших горшочков-сливочников с наклоненными внутрь сосуда или вертикальными венчиками, диаметром 14–16 см (рис. 3, 7 ). В рамках этой публикации они представлены в группе чернолощеных изделий, т.е. по технологическому, а не по функциональному или формообразующему признаку. В жилище и частично в раскопе найдено большое количество фрагментов чернолощеных мисок с вертикальными или отогнутыми наружу округлыми венчиками. Есть фрагмент миски со сливом. Все они изготовлены на гончарном круге, обожжены в восстановительной среде. Их размерные характеристики по венчику варьируются от 11 до 17 см в диаметре (рис. 3, 8 ), высота – 5–8 см.

Интересна находка лепной блинницы. Она полностью сформована методом скульптурной лепки, фиксируются следы пальцев гончара. Обожжена в окислительной среде – цвет поверхности и излома светло-коричневый. Диаметр по венчику и диаметр дна – 15 см, ее высота – 2 см (рис. 3, 9 ).

Заключение

Полученная в ходе раскопок 2022 г. поселенческого комплекса Ананьино I коллекция керамики при несомненной схожести с собраниями предыдущих лет исследования памятника, в том числе с эталонными группами горшков, отличается по некоторым морфологическим и технологическим позициям.

Анализ морфологического разнообразия горшков позволил найти аналогии с керамикой Ман-газеи – первого русского заполярного города в Сибири. Учитывая тот факт, что типология форм отражает принятые в традиционной культуре нормы, характеризующиеся стабильностью для определенного и достаточно короткого (в пределах века) периода, Мангазейская коллекция может использоваться в качестве эталонной при датировке смешанных и широко датирующихся коллекций, зачастую представленных фрагментами венчиков и днищ. Сопоставление морфологии горшков из коллекции керамики Мангазеи, которую К.О. Сопова имела возможность изучить в 2022 г., с материалами Ананьино позволило выявить сходства. В Манга-зее заметно преобладание приземистых горшков, преимущественно широкогорлых, с короткими венчиками, едва намеченными шейками, высокими плечиками и раздутыми туловами. Подобная форма и профилировка встречается и среди материалов, полученных в ходе раскопок Ананьино I в новом полевом сезоне.

Заметным в раскопе 2022 г. было насыщение слоя лощеной керамикой, что само по себе не ти- пично для сельского памятника. Большая часть ее находок связана с изученным жилищем и, вероятно, маркирует социальный статус его обитателей. Ее типологическое разнообразие еще предстоит изучить, что позволит создать эталонную коллекцию в рамках одного жилищного комплекса и понять, к какой категории посуды – столовой или кухонной она относится – в материалах 2022 г. есть фрагменты лощеных/частично лощеных горшков 2 и 3 групп.

Анализ имеющего керамического материала выведет нас на новый уровень понимания многих вопросов, связанных как с теоретическими позициями в науке – типология, технология, морфология, так и с историческими реконструкциями систем жизнеобеспечения, развития ремесла, культурных контактов и торговых отношений русского населения Сибири в Новое время.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Авторы признательны Г.П. Визгалову – автору раскопок Мангазеи, а также сотрудникам Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского и лично Н.В. Перцеву за возможность работы с коллекциями и публикации материалов.

Список литературы Комплекс глиняной утвари из раскопок поселения Ананьино I: типы, морфология и технология

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: усадьба заполярного города. - Нефтеюганск; Екатеринбург: Караван, 2017. - 360 с.

- Коваль В.Ю. Первичная статистическая фиксация массового керамического материала на памятниках эпохи Средневековья (X-XVII века) и раннего железного века лесной зоны Восточной Европы (методические рекомендации) // Археология Подмосковья: материалы научного семинара. - М.: ИА РАН, 2014. - Вып. 10. -С. 489-572.

- Сопова К.О. Гончарство русского населения Западной Сибири в XVIII - начале XX в. по этнографическим и археологическим источникам // Мат-лы LХ Российской археолого-этнографической конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2020. - С. 257-258.

- Сопова К. О., Татаурова Л.В. Современные подходы и методы в изучении русской керамики Нового времени // Культура русских в археологических исследованиях. -Омск: Наука, 2017. - С. 133-141.

- Татаурова Л.В. О типологии русской керамической посуды XVIII в. // Современные подходы к изучению древней керамики. - М.: Изд. ИА РАН, 2015. - С. 142-154.

- Татаурова Л.В., Сопова К.О. Русская керамика Западной Сибири - от настоящего к прошлому: методические аспекты // Былые годы. - 2020. - Т. 58, вып. 4. -С. 2396-2408. -.