Комплекс краснолаковых сосудов из подвала АГ городища Танаис

Автор: Герасимова В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследования керамического материала из подвала АГ городища Танаис. Уникальность комплекса в его содержании: большая часть инвентаря – краснолаковая керамика из различных производственных центров. В настоящей работе представлен подробный анализ этих материалов, приведены новые статистические данные, типизация, датировка, описание и естественнонаучная аналитика предметов. На основе результатов комплексного анализа предпринята попытка уточнения датировки закрытого комплекса, а также частичной реконструкции системы торгово-экономических связей Танаиса в конце II – начале III в. н. э.

Северное Причерноморье, Боспорское царство, Танаис, краснолаковая керамика, terra sigillata, минеральный состав, рентгенофазовый анализ, торговые связи, малоазийские импорты, меотские городища

Короткий адрес: https://sciup.org/143184800

IDR: 143184800 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.35-49

Текст научной статьи Комплекс краснолаковых сосудов из подвала АГ городища Танаис

За многолетнюю историю исследования Танаиса работы по краснолаковой керамике публиковали Т. М. Арсеньева ( Арсеньева , 1984. С. 231–232; 1977а. С. 13–16; 1977б) и К. Домжальский в соавторстве с Т. М. Арсеньевой ( Arsen’eva, Domzalski , 2002. С. 415–491). Значительная часть этих исследований посвящена краснолаковому материалу позднеантичного времени. Однако это не дает внятного представления об общем составе и путях поступления краснолаковой посуды в Танаис в I–III вв. н. э. Решить эту проблему можно с помощью междисциплинарного геоархеологического подхода к региональной типизации уже известных и локализации вероятных производственных центров краснолаковой керамики.

1 Исследование выполнено в рамках реализации грант – программы Научного фонда НИУ ВШЭ «Академическая аспирантура». Диссертационное исследование Герасимовой В. В. «Краснолаковая керамика из закрытых комплексов Танаиса I–IV вв. н. э».

Методологический подход к решению исследовательской проблемы

Методика геоархеологического подхода ранее была подробно описана автором исследования в коллективной работе ( Герасимова и др ., 2024. С. 437). В этой статье назовем поэтапно лишь основные методы предлагаемого подхода. Первый этап междисциплинарного исследования – археологическая типизация и статистико-комбинаторный анализ краснолаковой керамики, второй – определение минерального состава кристаллической фракции формовочной массы краснолаковой керамики методом РФА – рентгенофазового анализа валового минерального состава (Там же. С. 426).

Общие сведения об археологическом объекте

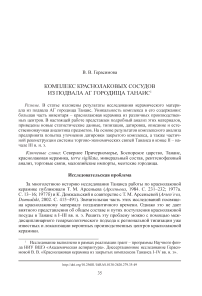

Подвал АГ расположен в центре западной части центрального четырехугольника городища Танаис на расстоянии 1 м к западу от двора усадьбы 3, квартала 1 (раскоп VI). Он имеет форму прямоугольника, вытянутого с севера на юг. Размеры подвала – 4,6 × 1,8 м, глубина – от 1,42 до 1,76 м ( Арсеньева , 1968. С. 9) 2 (рис. 1).

История исследования

Материалы из подвала АГ городища Танаис впервые опубликованы Д. Б. Шеловым в 1970 г. Кроме краснолаковой посуды в подвале были обнаружены фрагменты амфор, гончарных кувшинов, стеклянных и алебастровых сосудов, костяная пиксида с резным орнаментом, железный нож и кинжал. Из-за отсутствия целых и археологически целых амфор и нумизматического материала основным датирующим материалом комплекса стали краснолаковые сосуды.

Краснолаковую керамику из этого комплекса Д. Б. Шелов отнес к продукции пергамских мастерских первых веков нашей эры ( Шелов , 1970. С. 132–133). К такому выводу исследователь пришел, основываясь на качестве изготовления сосудов. Т. М. Арсеньева, по всей видимости, не согласившись с датировкой Д. Б. Шелова, в 1977 г. переиздала материалы комплекса. В своей статье она впервые привела общее количество целых и археологически целых краснолаковых сосудов – 27 ед. На основе этих данных исследовательница выделила три основные формы сосудов:

– тонкостенные чаши с округлыми стенками и прямым краем;

– чаши с округлыми стенками и вертикальным краем, внизу обрамленным бортиком;

– плоские низкие тарелки с округлым, загнутым внутрь краем.

Т. М. Арсеньева, как и Д. Б. Шелов, посчитала местом изготовления большинства сосудов пергамские мастерские, но отнесла их к более позднему времени, датировав материал подвала концом II в. н. э. на основании фрагментов

Рис. 1. Местоположение подвала АГ на плане усадьбы 3

амфорной тары из засыпи ( Арсеньева , 1977а. С. 13–16; 1977б). Прямые аналогии указанным краснолаковым сосудам в работе приведены не были.

Состав комплекса

Из-за плохой сохранности ряда предметов, а также вследствие недоступности ряда предметов музейного фонда ГБУК РО «Археологический музей-заповедник “Танаис”» в настоящей статье представлена только краснолаковая керамика из подвала АГ.

На сегодняшний день общее число краснолаковых сосудов в подвале АГ после частичной реставрации составляет 30 ед. (табл. 1, см. в конце статьи). Это второй по количеству краснолаковой керамики закрытый комплекс центрального четырехугольника городища Танаис. Максимальное число археологически целых и профильных частей краснолаковых сосудов было обнаружено в подвале 3 постройки 4 (XIX раскоп) в 1996 г. Их численность составила 54 ед. ( Arsen’eva, Böttger , 1999. Р. 411–443; Гугуев, Науменко , 2021. С. 535–577).

При статистическом подсчете краснолаковых сосудов из подвала АГ учитывались только целые и археологически целые сосуды, а также фрагменты дна и венчиков диаметром не менее 7 см.

Типы сосудов определены по типологиям Дж. Хейса ( Hayes , 1985. Tab. XVIII, XXII–XXIII) и М. Целле ( Zelle , 1997. Р. 127, 210).

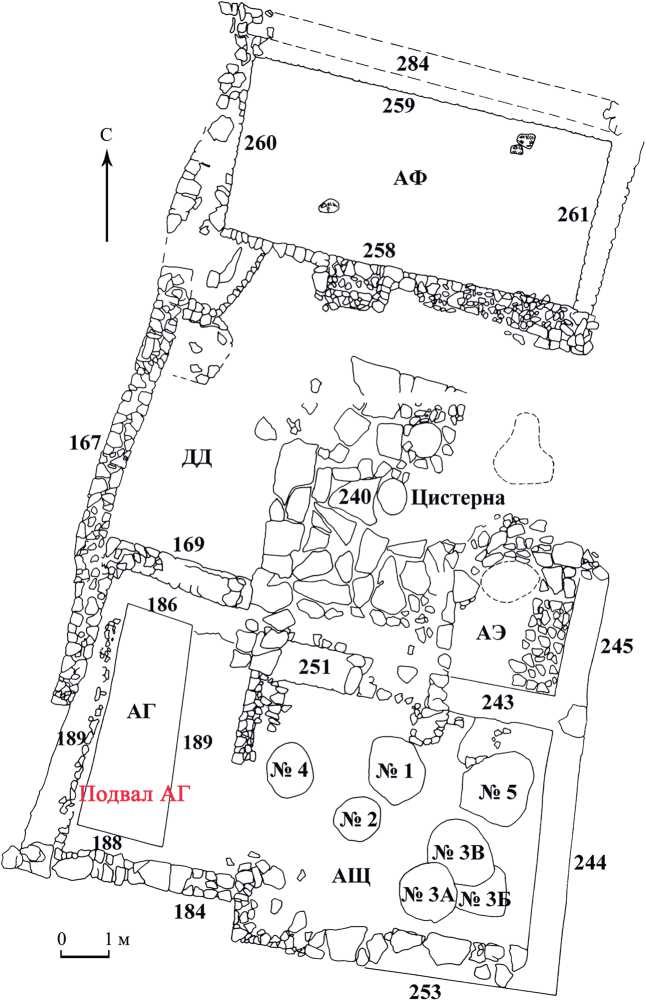

Большинство сосудов из этого комплекса (29 ед. 3 ) – чандарлийская краснолаковая посуда; из них 10 ед. (рис. 2: а ) 4 относятся к типу FH5 (по типологии Дж. Хейса) / Napf 17 (кат. 867, по типологии М. Целле). Это неглубокие чаши со скругленным и незначительно скошенным внутрь венчиком. Тулово полусферической формы. Стенки тулова в верхней части прямые и тонкие. Дно – высокий кольцевой поддон. Покрытие плотное, равномерное, глянцевое, нанесено на всю поверхность сосуда. Цвет покрытия: Munsell 10R 4/8 5 . Формовочная масса плотная, с редкими мелкими темными включениями. Цвет формовочной массы: Munsell 7.5YR 7/6. М. Целле датировал этот тип началом II в. н. э. – первой половиной III в. н. э. Дж. Хейс датирует их несколько позже: первой половиной III в. н. э.

Вторая по численности группа керамики из Чандарли – 12 ед. (рис. 2: г ) – тип FH4 (по типологии Дж. Хейса) / Teller Ib (кат. 875, по типологии М. Целле). Это блюда с округлым, невысоким, загнутым внутрь венчиком-бортиком на низком широком кольцевом поддоне. Покрытие также нанесено на всю

Рис. 2. Каталог краснолаковых сосудов из подвала АГ городища «Танаис»

а – краснолаковая чаша ESC (Çandarli), тип FH5 – 10 ед.; б – краснолаковая миниатюрная тарелка Pontic sigillata, тип I (1) – 1 ед.; в – краснолаковая чаша, блюдо, ESC (Çandarli), тип FH3 – 7 ед.; г – краснолаковое блюдо ESC (Çandarli), тип FH4 – 12 ед.

поверхность изделия. Структура покрытия плотная, с незначительным блеском. Цвет покрытия варьируется в пределах Munsell 10R 4/6–4/8. Формовочная масса плотная, без видимых включений. Цвет формовочной массы: Munsell 7.5YR 7/4. Датировка этого типа совпадает в обеих типологиях: конец II в. н. э. – начало III в. н. э.

Третья группа – 7 ед. (рис. 2: в ) – представлена типом FH3 (по типологии Дж. Хейса) / Napf 9 V (кат. 822, по типологии М. Целле). Это неглубокие, полусферической формы чаши, бортик вертикален, ребро сильно выступает за линию бортика, край скруглен. Дно – высокий кольцевой поддон. Цвет, структура покрытия и формовочной массы соответствуют типу FH5 (по типологии Дж. Хейса) / Napf 17 (кат. 867, по типологии М. Целле). М. Целле датировал этот тип II–III вв. н. э., тогда как Дж. Хейс определял бытование этого типа в рамках второй половины II – III в. н. э.

Все вышеперечисленные сосуды представлены в Танаисе как в закрытых комплексах городища, так и в погребениях грунтового некрополя и в слоевом материале (табл. 1).

Понтийская сигиллата в подвале представлена 1 ед. (рис. 2: б ). Это миниатюрная тарелка, близкая к типу I (1), по типологии Дж. Хейса. Венчик-бортик прямой, переход в тулово через ребро. Дно – низкий кольцевой поддон. Покрытие неравномерное, в нижней части сосуда с внешней стороны отсутствует. Цвет покрытия: Munsell 2.5YR 6/6–6/8. Формовочная масса с пустотами и редкими включениями белых и блестящих частиц. Цвет формовочной массы: 2.5YR 6/4–6/6. Эта форма представлена только в типологии Дж. Хейса и датируется второй половиной I в. н. э. – концом II в. н. э.

Археологический анализ материала

На основании сравнительного анализа датировок, предложенных Дж. Хейсом и М. Целле, можно заключить, что подвал АГ перестал использоваться и был засыпан не ранее второй четверти III в. н. э. В пользу этого вывода свидетельствует и нумизматический материал из помещения. В его западной части на полу были найдены нижние части и фрагменты тулова краснолаковых блюд типа FH4 (конец II в. н. э. – начало III в. н. э.). Недалеко от них лежали два динария Савромата II (174/175—210/211 гг.) и Рескупорида III (210–227/228 гг.) ( Арсеньева , Шелов , 1974. С. 141).

Гомогенность состава и количество краснолаковой керамики, а также узость ее типологического ряда в подвале АГ свидетельствуют о высоком спросе у жителей Танаиса на продукцию чандарлийских мастерских в конце II в. н. э. – второй четверти III в. н. э. Реконструировать точный маршрут поступления этого типа краснолаковой посуды в город пока затруднительно. Между тем на основе данных лабораторной аналитики можно утверждать, что сосуды из подвала АГ были изготовлены в двух мастерских по производству керамики ESC «Çandarli», находившихся в одном геологическом регионе.

Обсуждение результатов лабораторных исследований

Определение минерального состава образцов керамики выполнялось методом рентгенофазового анализа на базе кафедры нефтегазовой седиментологии и морской геологии МГУ В. Л. Косоруковым. Съемка производилась на рентгеновском дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (напряжение – 40 кВ, ток – 15 мА, излучение – KCu альфа; рентген – 40 кВ, 15 мА; скорость сканирования – 5,0000 град/мин). Полученную дифрактограмму обрабатывали по программе PDXL-2, определяли минеральные фазы, содержащиеся в пробе, и их количество в образце.

Минеральный состав керамики является результатом сочетания двух факторов: особенностей состава исходного глинистого сырья и параметров его обжига (степени термического воздействия). Отдельные минералы и их группы, а также соотношения некоторых минералов отражают генетическую информацию о керамическом материале. Рентгенофазовый метод определения минерального состава – полуколичественный, так как не учитывает рентгеноаморфную фазу образцов, содержание которой в керамических образцах может быть изменчивым.

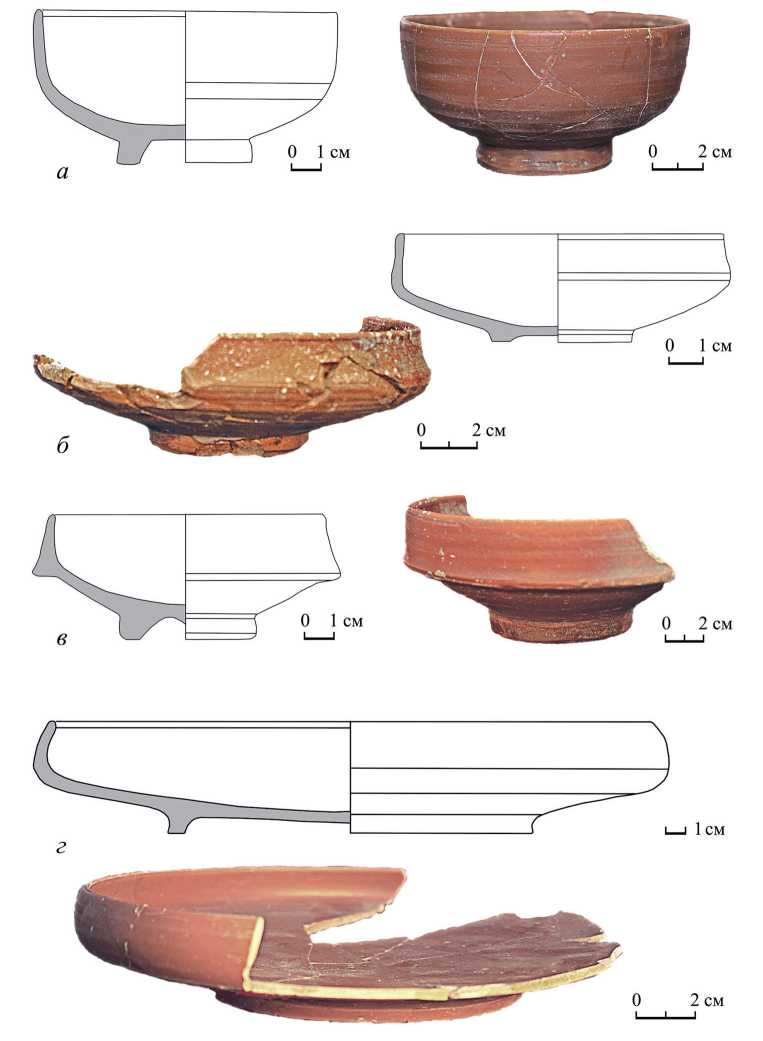

Исследованная краснолаковая посуда содержит значительное количество пироксена (от 4 до 24 %) и гематит (2–12 %). По минеральному составу (в первую очередь – соотношению кварца и полевых шпатов) уверенно обособляются две разновидности этого регионального типа керамического материала.

Чандарли-I (группа А). Керамика с преобладанием плагиоклаза (45–32 %) над кварцем (12–33 %), при этом большее содержание плагиоклаза относительно кварца (в 1,5–3 раза) в образце коррелируется с большим количеством в нем пироксена (7–24 %). Калиевый полевой шпат присутствует (4–6 %) во всех образцах этой группы, а содержание мусковита незначительно (1 %, в двух образцах – 6–7 %).

Чандарли-II (группа Б). Керамика отличается преобладанием (до 2 раз) кварца (35–42 %) над плагиоклазом (13–27 %) при более изменчивом содержании калиевого полевого шпата (1–9 %) и существенно большем содержании мусковита (3–14 %, ср. – ок. 10 %).

Для обоих типов керамики характерно преобладание кластического пироксена (из материнских пород), а преобладание плагиоклаза (среднего) над кварцем в первой группе может быть связано с типом этих преобладающих пород питающей провинции – магматическими породами основного состава. В целом наблюдаемый минеральный состав чандарлийской керамики в большей мере отвечает «смешиванию» в составе исходных глин кластики (обломков) минералов из различных комплексов магматических горных пород как эффузивных, так и интрузивных различного состава (рис. 3).

Отмеченные различия минеральных составов двух групп керамики (при условии ее производства в одном регионе) могут быть связаны и с географической удаленностью мастерских (в пределах производственного региона). Для второй группы вероятна примесь более зрелой кластики или/и большее расстояние переноса обломков. Наиболее изменчиво в обоих типах керамики содержание кальцита – от 2 до 10–18 %, треть образцов – керамика без карбоната. Такие вариации известковистости керамического материала могут в значительной

Рис. 3. Типовые минеральные составы групп керамики ESC (Çandarli)

I – Керамика с пироксеном, преобладанием плагиоклазов над кварцем; II – Керамика с пироксеном, с преобладанием кварца над плагиоклазами, слюдистая степени быть связаны и с условиями нахождения его в культурном слое, поэтому не рассматриваются нами как диагностический признак.

Глинистое сырье мастерской А по составу схоже с образцом Т. 13 керамики ESC «Çandarli» 6 из подвала 3 постройки 4 городища Танаис ( Герасимова и др ., 2024. С. 437), а также с чандарлийской керамикой из заполнения эллинистической башни 3 7 , подвала ВЗ усадьбы 4 8 и помещения Т 9 .

Глина мастерской Б совпадает с результатами образца Т. 2 и другой керамикой ESC «Çandarli» 10 из подвала 3 постройки 4 городища ( Герасимова и др ., 2024. С. 437 11 ).

О возможности полицентричного производства чандарлийской керамики писал Дж. Хейс. К этому выводу исследователь пришел, опираясь на результаты статистико-комбинаторного анализа керамического материала ( Hayes , 2008. P. 87). Ф. Бес, полагаясь на результаты лабораторной аналитики и данные археологических работ, подтвердил эту гипотезу. Исследователь предложил разделить чандарлийскую керамику на две большие группы: А и Б. Основными производственными центрами этой керамики в I–III вв. н. э., с точки зрения Ф. Беса, были мастерские пергамского производственного микрорегиона, располагавшиеся в Питане и Гринейоне ( Bes, Keweloh-Kaletta , 2023. P. 363–364; Bes , 2015. P. 17–18, 26).

Заключение

Таким образом, можно заключить, что чандарлийская краснолаковая керамика в I–ΙΙΙ вв. н. э. поступала в Танаис из двух крупных производственных центров пергамского микрорегиона: Питаны (мастерская А) и Гринейона (мастерская Б). На сегодняшний день трудно сказать, как менялось соотношение продукции этих мастерских в Танаисе с течением времени. Тем не менее, опираясь на материалы из раскопок меотских поселений Нижнего Дона, можно предположить, что чандарлийская краснолаковая посуда ввозилась в Танаис не только для внутреннего потребления, но и была предметом торговли с местным населением (меотами).

В конце II – начале III в. н. э. Танаис имел прочные социокультурные и торговые связи с жителями меотских поселений Нижнего Дона. Это подтверждается десятками фрагментов сероглиняной меотской посуды в закрытых комплексах и слоевом материале памятника ( Гугуев, Науменко , 2021. С. 548–549). О тесных торговых контактах Танаиса с меотскими поселениями писал И. С. Каменецкий ( Каменецкий , 1993. С. 6, 116). Основываясь на его исследованиях, а также на материалах, опубликованных В. М. Косяненко ( Косяненко , 2008. С. 447–448), и результатах полевых исследований последних лет (раскопки некрополя Ниж-не-Гниловского городища 2020–2021 гг.; автор раскопок – В. Н. Кузьмин; материал в обработке), можно утверждать, что три из четырех типов краснолаковой керамики из подвала АГ в Танаисе встречаются в слоях и некрополях Подазовского, Нижне-Гниловского и Кобяковского городищ. Это типы ESC (Çandarli): FH3, FH4 и FH5 (табл. 1).

Общее количество сосудов этих форм, по нашим подсчетам, составляет 10 ед. (табл. 1). Это весьма скромные показатели для крупных поселений. Тем не менее следует отметить, что выборка была составлена только на основе изданных материалов, а для получения более уверенных результатов необходимо значительно расширить источниковую базу исследования. Однако, несмотря на это, уже сейчас можно сказать, что полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что Танаис играл роль торгового посредника в системе импорта товаров на Нижний Дон, среди которых была не только амфорная тара, но и краснолаковая посуда чандарлийских мастерских.

Автор статьи выражает благодарность за профессиональное консультирование, предоставление материала и помощь в проведении естественно-научных исследований к. г-м. н. А. А. Клочко; сотруднику кафедры нефтегазовой седиментологии и морской геологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова В. Л. Косорукову; ведущему археологу ГАУК РО «Донское наследие» В. Н. Кузьмину, а также ведущему хранителю ГБУК РО «Археологический музей-заповедник “Танаис”» В. Г. Ключко и хранителю Е. С. Васильченко.