Комплекс вооружения кочевников Горного Алтая хуннской эпохи

Автор: Горбунов В.В., Тишкин А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (28), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522562

IDR: 14522562 | УДК: 903.22

Текст статьи Комплекс вооружения кочевников Горного Алтая хуннской эпохи

Изучение вооружения кочевого населения Горного Алтая в эпоху господства в Центрально-Азиатском регионе державы Хунну стало возможным относительно недавно. Благодаря исследованиям, проведенным в 1980–1990-х гг. на памятниках Усть-Эдиган, Чендек и Сары-Бел, появились соответствующие источники [Худяков, Скобелев, Мороз, 1990; Соенов, Эбель, 1992; Худяков, 1998; Соенов, 1999]. Наиболее детальный анализ вооружения проводился на материалах могильника Усть-Эдиган [Худяков, Мороз, 1990; Худяков, 1997]. У нас имеется возможность продолжить работу в данном направлении путем привлечения новых находок, полученных при раскопках в 2002–2003 гг. погребальнопоминального комплекса Яломан II в Онгудайском р-не Республики Алтай [Тишкин, Горбунов, 2002, 2003]. Материалы изученных курганов позволили выделить среди них две хронологические группы: западную (24 объекта) II в. до н.э. – I в. н.э. и центральную (4 объекта) второй половины IV – первой половины V в. н.э. Эти данные подтверждены пока небольшой серией радиоуглеродных дат и отражают исторический контекст [Тишкин, Горбунов, 2003, с. 493; Тишкин, 2004, с. 297]. Ранний комплекс Яло-мана II по деталям погребального обряда и облику инвентаря близок таким памятникам, как Усть-Эди-ган, Сары-Бел, Чендек (восточная группа), Пазырык (курганы 23, 24, 42). Вместе они характеризуют усть-эдиганский этап формирования и развития в Горном Алтае булан-кобинской культуры [Тишкин, Горбунов, 2005, с. 329].

В западной группе могильника Яломан II предметы вооружения обнаружены в пяти курганах (23а, 48, 57, 61, 62). Оружие представлено средствами дистанционного (луки и стрелы) и ближнего (кинжал, модель чекана) боя, доспех – пластинами от воинских панцирей.

Луки

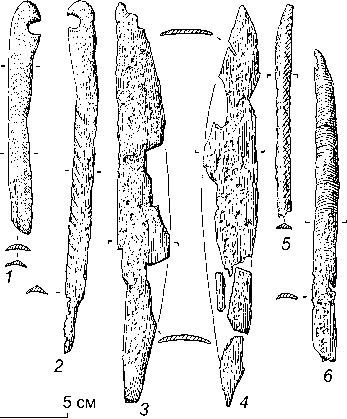

Остатки сложносоставных луков обнаружены в трех погребениях. В кург. 23а они представлены набором из шести роговых боковых накладок: двух пар концевых и пары срединных (рис. 1, 1 – 6 ). Расстояние между концевыми накладками составляло 154 см, что указывает на общие размеры лука, положенного в могилу, видимо, со снятой тетивой. По направлению все накладки почти совпадали, образуя небольшую дугу. Верхняя пара концевых накладок изготовлена из узких, плавно изогнутых пластин. У них закругленные головки и арочные вырезы под тетиву; окончания истлели. У нижних концевых накладок головки не сохранились, окончания приостренные. Внутренняя поверхность пластин заштрихована полностью, внешняя – лишь частично. Срединные накладки также фрагментарны, но основные их параметры восстанавливаются. Они сделаны из пластин сегментовидной формы, с ровным основанием и приостренными окончаниями. Длина накладок была ок. 20 см, наибольшая ширина 2,6–2,8 см; внутренняя поверхность заштрихована.

В кург. 62 найдены комплект из шести роговых боковых накладок (две пары концевых и пара сре-

7 8 9 10

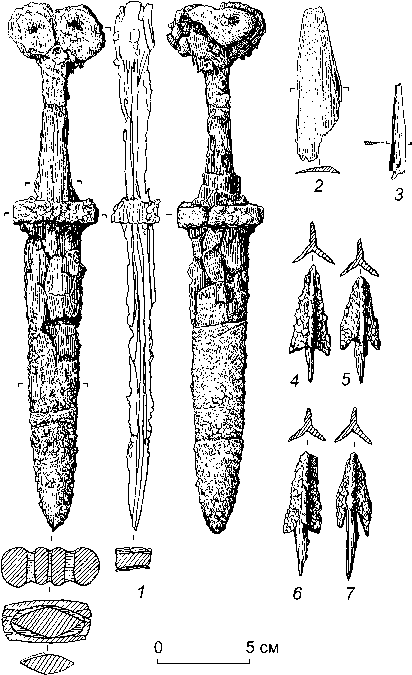

Рис. 1. Предметы вооружения из курганов 23а ( 1 – 6 ), 57 ( 7 , 8 ), 61 ( 9 , 10 ) памятника Яломан II. 1 – 6 – рог; 7 , 10 – железо, бронза; 8 , 9 – железо.

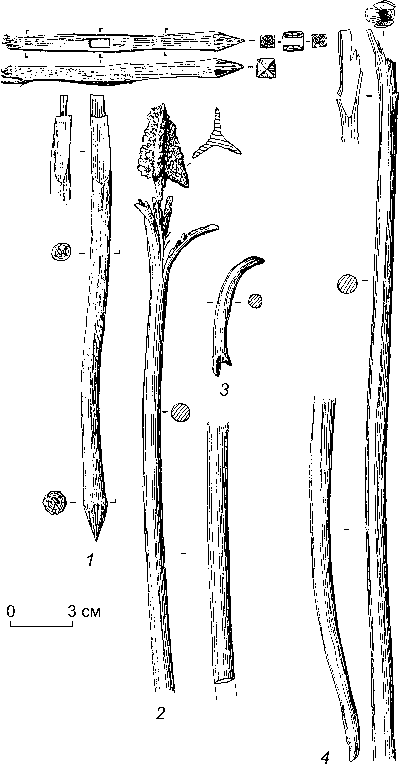

Рис. 2. Предметы вооружения из кург. 62 памятника Яломан II.

1 , 3 , 4 , 6 – 8 – рог; 2 , 5 – дерево.

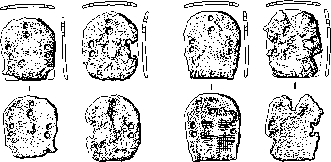

Рис. 3. Срединные роговые накладки лука.

Рис. 4. Изображения на накладках лука.

динных) и два фрагмента деревянной кибити лука (рис. 2). Расстояние между концевыми накладками составляло 110 см, а сами они лежали почти перпендикулярно направлению рукояти. Это может указывать на помещение лука в могилу с надетой тетивой. Концевые накладки фрагментарны; в основном сохранились их приостренные окончания. Однако почти полностью уцелела деревянная часть верхнего рога лука длиной 32 см. Судя по ее параметрам, концевые накладки имели широкие заостренные головки с трапециевидным вырезом под тетиву. Они дополнительно крепились к кибити тремя деревянными штифтами. Срединные накладки изготовлены из хорошо отполированных роговых пластин сегментовидной формы, с ровным основанием и приостренными окончаниями (рис. 3). Их внутренняя поверхность покрыта резными линиями, образующими крупную косую клетку. Снаружи мелкая штриховка имеется только вдоль основания. В центральной гладкой части выгравированы изображения животных (рис. 4). Длина накладок 28,3–29 см, наибольшая ширина 2,6–2,8 см. Сохранилась большая часть рукояти лука. Исходя из особенностей деревянных частей, можно предположить, что кибить данного изделия состояла из трех самостоятельных деталей: рукояти с плечами и двух рогов, которые крепились перпендикулярно к плечам (клеем и обмоткой).

В кург. 48 от лука остались только фрагменты двух роговых боковых накладок: срединной и концевой нижней (рис. 5, 2 , 3 ). Их параметры такие же, как у более целых экземпляров, описанных выше.

Сложносоставные луки из курганов ранней группы Яломана II относятся к хорошо известному типу таких изделий с шестью боковыми накладками (две пары концевых и одна срединная). Луки с аналогичными деталями есть в материалах памятников Усть-Эдиган и Сары-Бел [Худяков, 1997, с. 28; Соенов, 1999, рис. 6, 8, 14]. Кроме этого, в погребениях Усть-Эдигана, Чендека и Пазырыка встречены луки, которые имели еще и седьмую накладку, располагавшуюся на тыльной стороне рукояти [Худяков, 1997, с. 29; Соенов, Эбель, 1992, рис. 22; Сорокин, 1977, рис. 10]. Сложносоставные луки с шестью и семью накладками указанного расположения впервые появились у хунну в III в. до н.э. и в дальнейшем широко использовались многими народами Евразии [Худяков, 1993, с. 121–122]. Оформление ранних булан-кобин-ских накладок точно соответствует хуннским экземплярам [Коновалов, 1976, табл. III–V; Цэвээндорж, 1985, с. 79; Худяков, Цэвээндорж, 1990, рис. 1–4; Давыдова, 1996, табл. 12, 3 , 4 ; 52, 4 , 5 ; 84, 10 , 11 ; Миняев, 1998, табл. 57, 1 ; 63, 1 ; Эрдэнэбаатар, Турбат, Худяков, 2003, рис. 1–12]. Концевые накладки узкие, плавно изогнутые и имеют закругленную, слегка заостренную или ровно срезанную головку; срединные боковые – сегментовидные, с ровным или вогнутым основанием; тыльные – узкие, с немного расширенными окончаниями, короче боковых. Подобные соответствия позволяют датировать комплекты накладок усть-эдиганского этапа временем наибольшего распространения собственно хуннских луков – III/II в. до н.э. – I в. н.э., хотя такие луки применялись до V в. н.э. включительно.

Стрелы

Боевые наконечники стрел найдены в двух могилах. Из кург. 48 происходят 4 экз. Все они железные, с черешковым насадом и трехлопастным пером треугольного абриса с опущенными плечиками-шипами (рис. 5, 4 – 7 ; 6). Общая длина 6–7 см, длина пера 4–5, наибольшая ширина 2,0–2,2 см. В кург. 62 обнаружен один железный наконечник вместе с деревянным древком (рис. 7, 2 ; 8). Имеются окислы и на другой

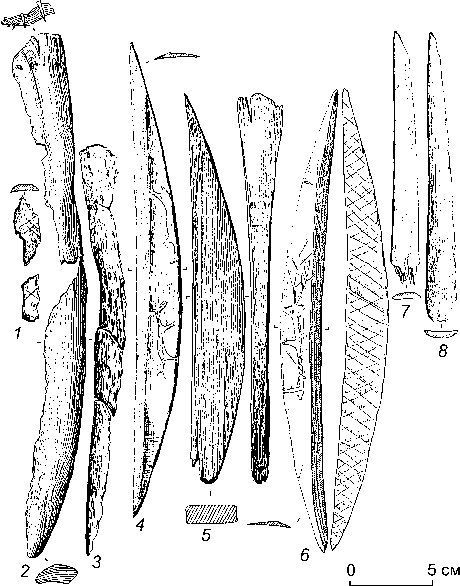

Рис. 5. Предметы вооружения из кург. 48 памятника Яломан II.

1 , 4 – 7 – железо; 2 , 3 – рог.

Рис. 6. Железные кинжал и наконечники стрел.

Рис. 7. Предметы вооружения из кург. 62 памятника Яломан II.

1 , 3 , 4 – дерево; 2 – железо, дерево.

стреле. Сохранившийся экземпляр аналогичен предыдущим; его общая длина 5,2 см, длина пера 4,3, наибольшая ширина 2,6 см. Древки стрел обломаны, их длина 37,5–54,0 см, диаметр до 1 см (см. рис. 7, 4 ). На небольшом фрагменте найденного древка вырезано “ушко” для тетивы (см. рис. 7, 3 ). Наконечники с плечиками-шипами, аналогичные яломанским, встречены на могильниках Усть-Эдиган и Сары-Бел [Худяков, 1997, рис. 2, 8 , 9 , 11 , 13 ; Соенов, 1999, рис. 15, 1 – 4 ]. С памятника Усть-Эдиган происходят трехлопастные наконечники треугольной (с прямыми плечиками) и шестиугольной формы, а также бронебойный экземпляр с четырехгранным (ромбовидным) пером треугольного абриса [Худяков, 1997, рис. 1, 9 ; 2, 10 , 12 , 14 ].

Железные трехлопастные наконечники треугольной формы широко применялись многими кочевыми и оседлыми народами Евразии начиная с рубежа IV– III вв. до н.э. [Хазанов, 1971, с. 36–37]. Территориаль-

Рис. 8. Вотивный чекан, стрела и деревянные части кибити лука.

но булан-кобинским экземплярам наиболее близки аналогичные изделия каменской культуры лесостепного Алтая III–II вв. до н.э. [Могильников, 1997, рис. 46, 1 , 2 ] и тесинского этапа тагарской культуры Минусинской котловины II–I вв. до н.э. [Худяков, 1986, рис. 16, 1 , 2 ]. Наконечники стрел с треугольным абрисом пера и ровным основанием были известны в последующие периоды. Особое внимание обращают на себя треугольные наконечники с шипами, идентичные хуннуским экземплярам II в. до н.э. – I в. н.э. [Коновалов, 1976, табл. I, 8 , 9 ; Миняев, 1998, табл. 30, 1 , 5 ]. Позже I в. н.э. такие изделия практически не встречались, во всяком случае, в Центрально-Азиатском регионе. Наконечники стрел с шестиугольным пером отмечены у хунну во II в. до н.э. – I в. н.э. и у сарматов в I в. до н.э. – I в. н.э. [Худяков, 1986, рис. 5, 1 ; Хазанов, 1971, табл. XIX, 32 ]. Известны они и позднее. Экземпляры, наиболее близкие бронебойному наконечнику, есть среди хуннских стрел [Худяков, 1986, рис. 6, 1 , 22 ].

Кинжал

Кинжал, найденный в кург. 48, изготовлен из железа. Его клинок имеет килевидный абрис и линзовидное сечение. Черен заканчивается волютообразным навершием. На его основание надето прямое брусковидное перекрестие (см. рис. 5, 1; 6). На клинке сохранился тлен от деревянных ножен, а на черене – деревянная обкладка рукояти. Общая длина изделия 29 см, длина клинка 17 см, его наибольшая ширина 3, толщина 1,8 см; длина черена 12 см, средняя ширина 1,4, толщина 0,8 см; длина перекрестия 4,8 см, ширина 2,4, высота 1,2 см. Кинжал аналогичного типа найден на памятнике Сары-Бел [Соенов, 1999, рис. 13, 6]. Такие изделия генетически восходят к оружию скифского времени. Наиболее точные их аналоги есть в бактрийских (юэчжийско-кушанских) комплексах III в. до н.э – I/II в. н.э. и среди оружия саргатской культуры I в. до н.э – I/II в. н.э. [Погодин, 1998, рис. 2, 2; Литвинский, 2001, с. 244–248, табл. 58, 1–3; 61, 12, 13]. На могильнике Усть-Эдиган обнаружены кинжалы другого типа (без перекрестия и навершия) [Худяков, 1997, рис. 1, 13; 3]. Такое оружие было известно на востоке у хунну во II в. до н.э. – I в. н.э., а на западе – у сарматов с I в. до н.э. – I в. н.э. [Хазанов, 1971, с. 20–21, табл. X, 1–3; XI, 4; Давыдова, 1996, табл. 9, 5].

Чекан

Деревянная модель чекана обнаружена в кург. 62. Она состоит из собственно чекана и рукояти (см. рис. 7, 1 ; 8). Чекан имеет достаточно высокий обух, невыраженный проух прямоугольной формы и слегка вогнутый, расширяющийся к окончанию пирамидальный боек. Длина чекана 12 см, размеры проуха 0,4×0,9 см, наибольшая ширина бойка 1 см. Рукоять цилиндрической формы с конусовидным окончанием. Ее основание подрезано и оформлено выступом с плечиками для насаживания чекана. Длина рукояти 22 см, средний диаметр 1 см. Безусловно, яломан-ская модель чекана является вотивной. По всем своим признакам она копирует боевые образцы скифского времени. На Алтае самые поздние реальные изделия данного вида встречаются на памятниках III–II вв. до н.э. [Могильников, 1997, с. 51, рис. 42; Кочеев, 1999, с. 75, рис. 4].

Меч

Помимо рассмотренного оружия ближнего боя ранне-буланкобинские кочевники были знакомы еще с одним его видом. Так, при раскопках могильника Усть-Эди-ган был найден фрагмент двухлезвийного меча. Он не имеет перекрестия, а линзовидный в сечении клинок при переходе в черен образует прямые плечики. Черен заканчивается округлым расширением [Худяков, 1997, рис. 1, 14]. Экземпляры, близкие данному изделию по своим основным признакам, можно встретить среди сарматского и среднеазиатского вооружения I– V вв. н.э. [Хазанов, 1971, с. 17–21, табл. XII, 1, 3; Ко-жомбердиев, Худяков, 1987, рис. 7, 1; Левина, 1996, рис. 85, 1]. Для Центральной Азии не исключается их появление во II в. до н.э. и даже раньше [Кожом-бердиев, Худяков, 1987, с. 89], что, возможно, подтверждается обнаружением фрагмента двухлезвийного клинка и рукояти на Дырестуйском могильнике [Миняев, 1998, табл. 30, 13, 14].

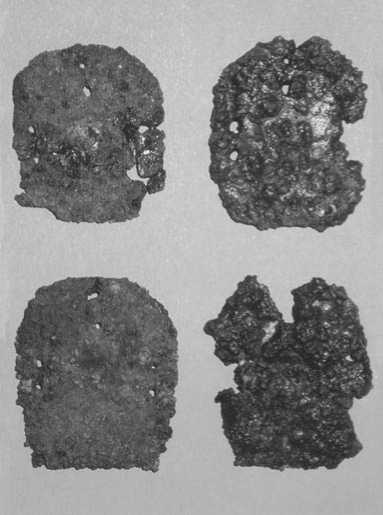

Панцири

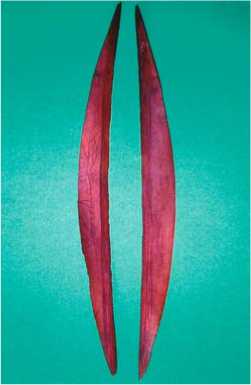

Две пары железных пластин от панцирей найдены в курганах 57 и 61 (см. рис. 1, 7 – 10 ; 9). Они относятся к доспеху ламеллярной структуры, имеют овальнопрямоугольную форму и шесть сквозных отверстий для крепления: две пары боковых и пару срединных верхних. Длина пластин 3,1–3,3 см, ширина 2,7–2,8, толщина 1,5 мм. Идентичные изделия происходят из хуннуских памятников конца III в. до н.э. – I в. н.э., а также известны у племен Приамурья и сяньби во II–III вв. н.э. [Давыдова, 1995, табл. 95, 10 , 19 ; 104, 1 , 2 ; Рец, Юй Су-Хуа, 1999, рис. 3, 3 ; Деревянко, 1987, табл. VII, 2 , 3 , 8 ; VIII, 1 – 3 ; Горбунов, 2005, рис. 1, 1 ]. Две яломанские пластины имели с внутренней стороны бронзовую подкладку. Анализ этого металла показал его неместное (Китай, Забайкалье, Ордос) происхождение [Тишкин, Хав-рин, 2004, с. 305]; возможно, первые булан-кобин-ские панцири были импортными. Интересен и тот

Рис. 9. Панцирные пластины.

факт, что детали панцирной защиты обнаружены в “богатых” женских погребениях. Скорее всего, они являлись чем-то вроде подношений, выполнявших охранительные или другие функции.

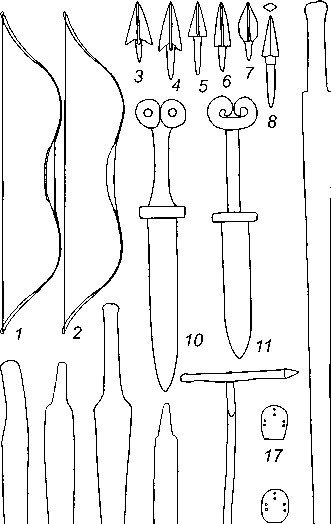

Характеристика комплекса боевых средств

Новые находки и уже известные предметы вооружения с памятников усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры позволяют охарактеризовать комплекс боевых средств горно-алтайских кочевников хуннской эпохи. В нем можно выделить два типа сложносоставных луков, четыре – боевых наконечников стрел, два – кинжалов, по одному типу мечей, чеканов и панцирей (рис. 10). Видовое разнообразие комплекса значительно, но типологическое весьма скромно. Предметов вооружения найдено немного, что обусловлено, возможно, особенностями погребальных традиций. Численно преобладают луки (18 экз.), затем идут наконечники стрел (17 экз.), кинжалы (7 экз.), панцирные пластины (4 экз.). Остальные предметы вооружения пока представлены

12 13 14 15 16

Рис. 10. Комплекс вооружения усть-эдиганского этапа (II в. до н.э. – I в. н.э.) булан-кобинской культуры Горного Алтая.

Распределение типов изделий по памятникам: Усть-Эдиган – 1 – 9 , 12 – 15 ; Чендек – 1 ; Пазырык – 1 ; Яломан II – 2 – 4 , 10 , 16 – 18 ; Сары-Бел – 2 – 4 , 11 .

единичными экземплярами. Сочетание боевых видов оружия в одной могиле не превышает трех позиций: лук – стрелы – кинжал, лук – стрелы – меч, лук – стрелы – чекан.

Оружие дистанционного боя, среди которого три небронебойных и один бронебойный типы, явно ориентировано на поражение легковооруженного противника [Худяков, 1997, с. 31]. Наличие больших мощных луков предполагает ведение обстрела на максимальной дистанции [Худяков, 1993, с. 111]. Из оружия ближнего боя более успешно могли использоваться мечи и чеканы, особенно при наличии панцирной защиты; кинжалы имели вспомогательное значение.

На основании имеющегося набора вооружения пока трудно выделить рода войск, но, учитывая некоторые изобразительные материалы, можно предполагать наличие легковооруженной конницы и пехоты [Горбунов, 2003, с. 90, рис. 34, 1 ]. Однако наличие панцирных пластин, безусловно, свидетельствует о существовании средневооруженных всадников. Основным тактическим приемом раннебуланкобинско-го войска должен был являться обстрел противника с дальней дистанции, но при необходимости его отдельные, скорее всего конные, отряды могли участвовать и в ближнем бою.

Заключение

Значительная часть рассмотренного комплекса вооружения усть-эдиганского этапа сформировалась под воздействием хуннской традиции : сложносоставные луки, трехлопастные шестиугольные и бронебойные наконечники стрел, кинжалы без перекрестия и навершия, панцирные пластины. Не исключено, что какие-то предметы вооружения первоначально поставлялись от самих хунну, о чем свидетельствует анализ защитных пластин. Определенное влияние оказали традиции сарматского и в большей степени среднеазиатского (раннекушанс-кого) круга. На это указывают кинжалы с перекрестием и навершием и, возможно, меч. Наконец, наследием предшествующей скифской эпохи являются трехлопастные треугольные наконечники стрел и, конечно, модель чекана.