Комплекс вооружения могильника Янфутоу (провинция Юньнань, КНР)

Автор: Комиссаров С.А., Соловьев А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследован комплекс вооружения, полученный при раскопках могильника Янфутоу в районе г. Куньмина, который относится к развитой дяньской культуре. Памятник датируется в рамках широких границ от середины эпохи Чжаньго до начала Восточной Хань (III в. до н.э. -1 в. н.э.). Особо выделяется элитная мог. М113, где найдены сотни единиц бронзового оружия, причем многие из них вместе с богато орнаментированными деревянными древками, которые хорошо сохранились благодаря лаковому покрытию. Данная особенность является уникальной не только для данного могильника, но и для культуры Дянь в целом. Вместе с копьями, клевцами, секирами, топорами найдены тесла и мотыги, которые также смонтированы на древки с художественным узором и покрыты лаком. Это показывает условную границу между оружием и орудиями труда в истории вооружения. Особого внимания заслуживают массивные бронзовые наконечники в виде копья, прикрепленные перпендикулярно к древку. Точные типологические аналогии им выявлены среди оружия сейминско-турбинского типа, найденного на могильнике Ростовка, что уточняет их использование в рядах «сибирской фаланги». Вероятно, значительная часть вооружения из элитных погребений имела ритуальный характер и изготовлялась специально в качестве погребального инвентаря; также оно могло использоваться как парадное или наградное оружие. Но в любом случае древние мастера копировали и боевые образцы, представленные в малых могилах Янфутоу. Однако соотношение между различными видами оружия отличается от реального вооружения дяньских дружин, известного нам по другим памятникам и композициям на бронзовых барабанах.

Комплекс вооружения, лаковые изделия, могильник янфутоу, культура дянь

Короткий адрес: https://sciup.org/145146701

IDR: 145146701 | УДК: 903.22(513) | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0652-0659

Текст научной статьи Комплекс вооружения могильника Янфутоу (провинция Юньнань, КНР)

Могильник Янфутоу открыт в 1998 г., в ходе строительных работ; раскопки проводились в 1998–2001 гг., было вскрыто 15 тыс. м2 из общей площади 40 тыс. м2, которая в основном занята современной застройкой. Памятник расположен на высоте 1 926 м над ур.м. в пределах г. Куньмина, в 4 км от оз. Дяньчи [Комиссаров, 2004; Ян Фань и др., 2001; Li Xiaofan, Mei Liqiong, 2002]. Материалы раскопок 846 могил, большей частью дяньских (811) или ханьских (29), вошли в 4-томный итоговый отчет [Мэй Лицюн и др., 2005]. За прошедшие два десятилетия на объекте провели новые раскопки [Ли Цзин, 2017], в ходе которых исследовано 45 могил дяньского времени. Для всех дяньских комплексов, разделенных на три хронологических уровня, предложены широкие временные границы – от середины Чжаньго до конца Западной Хань или немного позднее (т.е. примерно IV–I вв. до н.э., и вплоть до I в. н.э.).

Погребения совершались в грунтовых ямах, примерно половина имеет срединные ямы ( яокэны ), в которых помещался погребальный инвентарь, иногда с уступами, вырезанными в материке, либо созданными из утрамбованной земли. В тех случаях, когда удалось выявить внутримогильную конструкцию, она могла включать деревянный сруб с помещенным в него двойным гробом (гроб + саркофаг) в больших могилах (площадь св. 18 м2); в средних (площадь 18–6 м2) могилах покойник также помещался в двойной гроб, в малых – только в гроб, иногда с лаковым покрытием. Способы захоронения варьируют от одиночных до групповых, включая ярусные. Тела размещались на спине в вытянутом положении, на боку с подогнутыми ногами, в т.ч. и с намеренно отчлененными ногами [Ян Фань, 2004, с. 2–3]. Большую часть находок составляет керамика, по форме и орнаментации соответствующая образцам из Шичжайшань и Лицзяшань. Специфика Янфутоу – в изобилии лаковых изделий и покрытий [Нин Цзин, 2018]. Выделяется группа фаллических изделий с зоо- и антропоморфными навершиями, которые, вероятно, «имели значение для генеративного культа» и использовались в сокровенных обрядах и ритуалах культуры Дянь [Чжунго..., 2010, с. 890].

Всего получено ок. 7 тыс. экз. погребального инвентаря. В целом предметный комплекс Янфутоу весьма разнообразен и представляет интерес не только в аспекте культурной диагностики, возможностей анализа древних технологических традиций и реконструкции мировоззрения населения, оставившего некрополь, но и с позиций оружиеведения, поскольку полученный набор вооружения выделяется богатством и информативностью. Это материалы в основном 1-го сезона раскопок, когда обнаружили не только рядовые, но и элитные захоронения. Материалы 2-го сезона не опубликованы должным образом и получены из малых могил с бедным инвентарем, всего 313 артефактов, в основном керамика. Судя по кратким описаниям и отдельным фотографиям, найдены и единичные экземпляры бронзового оружия: кинжалы, втульчатый чекан [Цун гуйц-зу дао пинминь.., 2017], наконечник копья с длинной втулкой, клевец с широким треугольным бойком и кельты, без древка и лакового покрытия (рис. 1)*. Следует отметить биметаллический меч с бронзовой рукоятью и железным лезвием [Куньмин янфутоу.., 2017], дополнивший серию аналогичного оружия из 1-го раскопа, которая служит подтверждением относительно поздней даты комплекса.

В целом оружие представлено элементами защитного вооружения; некоторым числом предметов ведения боя на дальней дистанции – металлическими наконечниками стрел, возможно, дротиков; зубчатыми кольцами, наподобие т.н. сюрикэнов; средствами поражения противника накоротке – узко- и широколезвийными наконечниками копий, в т.ч. развильчатыми; трезубцами; длинными биметаллическими мечами, многочисленными, нередко богато декорированными, кинжалами и узколезвийными ножами с прямой спинкой; и представительной серией древкового ударного оружия с металлическими наконечниками – как рубящего, так и дробящего типов (бойками топоров и их производными, клевцами с широкой кинжаловидной рабочей и плоской несущей частью, зажимавшейся в древко, булавами в виде длинной 8-гранной трубки с гладкими плоскостями или с расположенными на них вертикальными рядами острых шипов).

Помимо спорадического использования железа, абсолютное большинство предметов оружия и орудий труда из могильника отлито преимущественно из оловянистой бронзы, затем шла чистая медь, затем – сплавы медь + олово + свинец и медь + свинец + сурьма [Ли Яньпин, Ван Цзяньпин, Ян Фань, 2007]. При изучении металлических изделий из территориально и хронологически близких Янфутоу могильников выявлено использование чистой меди, а также оловяни-стой бронзы, без других присадок [Ли Сяошэнь и др., 2010]. Широкое использование относительно мягкой меди при развитом бронзоволитейном производстве наводит на мысль, что значительная часть оружия изготовлялась как церемониальное, имевшее статусный характер; особо украшенные экземпляры могли выдаваться как наградное оружие за военные достижения [Chiang, 2010, p. 107].

Общее количество предметов вооружения, найденных на памятнике, насчитывает более 1 800 артефактов, почти в три раза больше, чем керамических сосудов. Доминирует древковое оружие – копья (446), клевцы (265), топоры (309), секиры (61) (рис. 2) и др. – против примерно 350 кинжалов и мечей. Наконечников стрел сравнительно немного (222), равно как и богато украшенных контейнеров для них, при этом

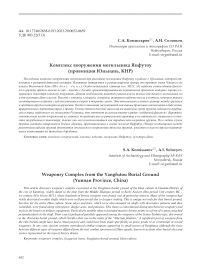

Рис. 1. Материалы 2-го сезона раскопок.

1 – бронзовый наконечник копья с длинной втулкой; 2 – набор оружия из раскопа; 3 – бронзовая пряжка; 4 – керамическая ваза; 5 – бронзовый чекан; 6 – общий вид раскопа.

не найдено тяжелых арбалетных болтов и деталей спускового механизма, хотя арбалетчики известны по бронзовым скульптурам из Шичжайшань. Также найдено всего три предмета конского снаряжения (два распределителя и налобник) – при том, что Дянь была ярко выраженной «всаднической» культурой (термин Д.В. Деопика), и изображение такого всадника можно видеть на лаковой росписи колчана (М113:367).

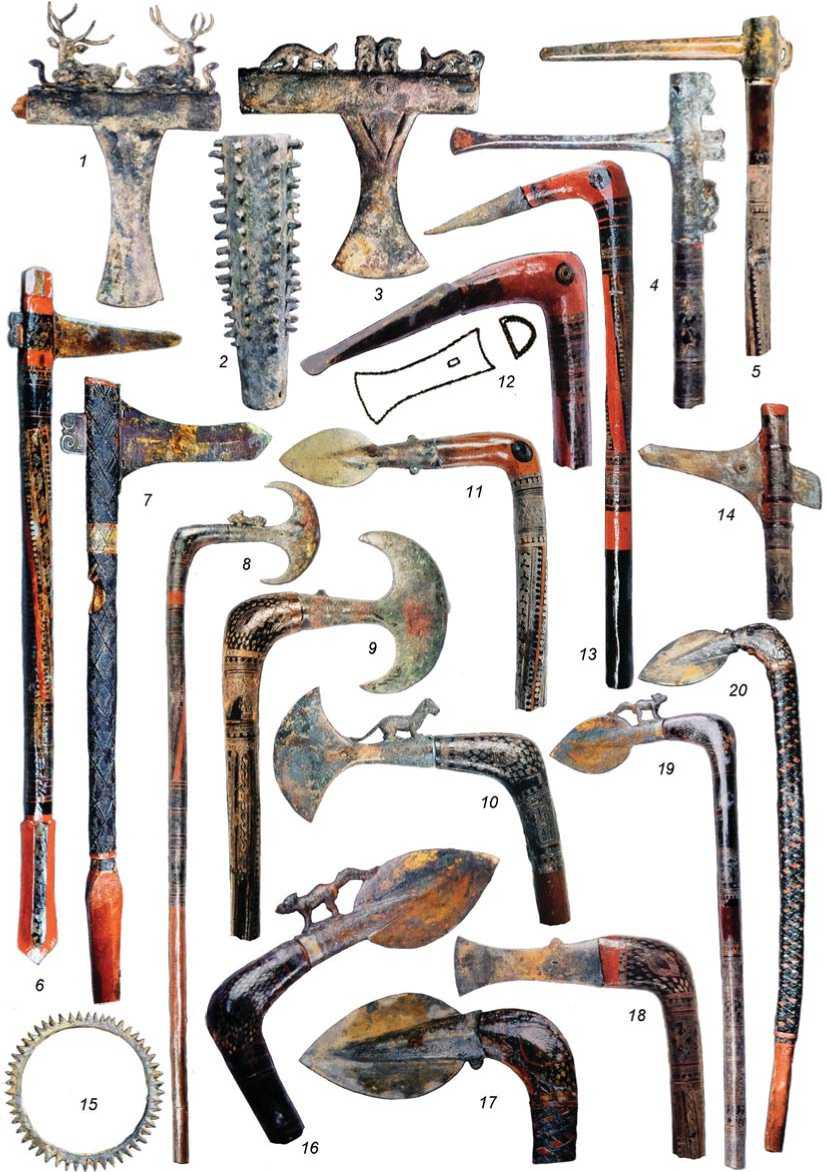

Особый интерес представляют разновидности древкового ударного оружия рубящего типа, причем не только с позиции типологического разнообразия бронзовых ударных частей. Не меньшего внимания заслуживают несущие деревянные части, которые бла- годаря лаковому покрытию расписного узора хорошо сохранились, что позволяет увидеть оружие таким, как его задумывал мастер (рис. 3).

С позиции формальной классификации все бойки древковых орудий из Янфутоу делятся на втульчатые, проушные и черешковые (танговые). По форме сечения несущей части их можно разделить на группы: с уплощенной 6-гранной втулкой, аналогичной кельтам западносибирского типа, четырехугольной, трапециевидной, равнобедренно треугольной, круглой, овальной. По абрису тулова изделия делятся на типы: с незначительным расширением к втулке и к рабочей части, напоминающие песочные часы; со слегка

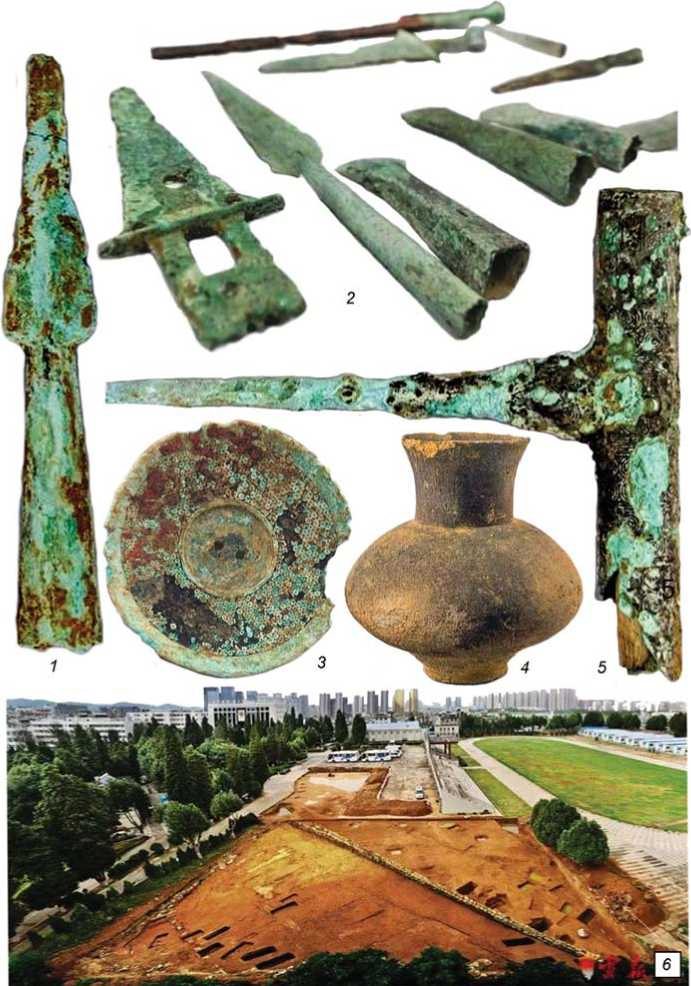

Рис. 2 . Материалы 1-го сезона раскопок.

Оружие: 1, 17, 18 – боевые тесла; 2–4, 8–11 – кельты; 5, 6 – ножи; 7 – футляр для стрел; 13, 14 – секиры; 15 – втульчатый клевец; 16 – копьевидный клевец, деталь; 19 – голова змеи на рукояти. Весь металл – бронза.

Вещи из погребений 2 – М528, 3–10 – М19, 3 – 00YC, 9 – М104, 11 – М108, 13 – М106; 14 – 527, все остальные из М113.

расширенной втулкой и секирообразным лезвием, по форме близким к бердышу; с секторовидным полукруглым лезвием; с сегментовидной рабочей частью и слегка расширенной втулкой; копьевидным с выступающей круглой втулкой и расширением у основания пера; копьевидным с треугольной втулкой, не выходящей за габариты пера и с наибольшим расширением у его основания, напоминающие лист тополя. Отдельные копьевидные экземпляры имеют на выступающей втулке небольшую зооморфную фигурку.

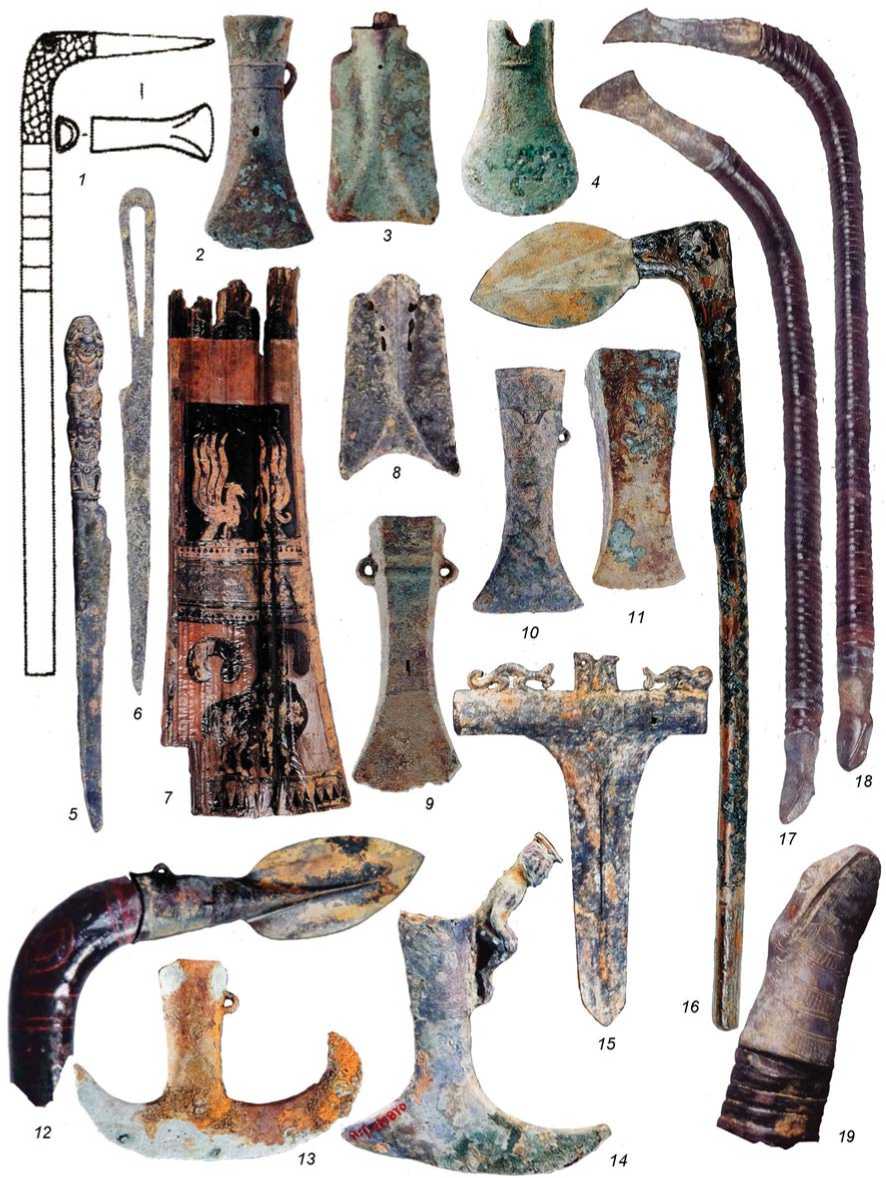

Рис. 3. Материалы 1-го сезона раскопок.

Оружие: 1, 3 - проушные топоры; 2 - булава; 4, 5, 6, 7, 14 - клевцы; 8-10 - секиры; 12, 13 - боевое тесло; 15 - метательное кольцо (?); 18 - втульчатый топор; 11, 16, 17, 19, 20 - копьевидные клевцы; 4, 5, 9-12, 14, 16-18 - детали оружия. Все предметы из погребения М113.

К категории древкового ударного оружия относятся и проушные экземпляры, выполненные в виде длинной круглой трубки, из средней части которой опущено лезвие, а обух может быть украшен зооморфными персонажами. Ударная часть оружия пред- ставляет собой длинное лезвие, выполненное в виде сужающегося заостренного стержня (клевцы); либо аналогичной формы уплощенный боек с небольшой рубящей площадкой (среднее между клевцом и узколезвийным топором); или выполненное в форме по- лулунной секиры широкое лезвие, немногим уступающее длине трубки обуха (см. рис. 2, 3).

К отдельной категории ударного оружия с рубящей функцией относятся пло сколезвийные клевцы гэ , которые крепились к длинному древку посредством плоского черешка. Такие образцы были распространены в центральных районах Китая в эпоху Инь и Чжоу, а для ханьского времени, в которое вписываются даты некрополя Янфутоу, выглядят уже бесспорной архаикой. Однако в Дянь они присутствуют в качестве активно используемых средств вооруженного противостояния.

По сведениям Цзян Бои, клевцы из Янфутоу составляли почти половину всего оружия данной категории в составе дяньского комплекса, а на самом могильнике обнаружены более чем в 17 % могил [Chiang, 2010, p. 102], при том что абсолютное большинство происходило из погр. М113. Однако значительную часть их составляли клевцы с вздернутом кверху острием бойка, т.е. с намеренным отказом от колющей ударной функции. Именно такие «курносые» клевцы держат в руках персонажи на бронзовом барабане из мог. М13 в Шичжайшань, задрапированные в шкуры и исполняющие какой-то ритуальный танец.

Особо важным является тот факт, что у многих предметов вооружения хорошо сохранились покрытые лаком рукояти. Судя по иллюстрациям, для втуль-чатых форм рубящего оружия (топоров и тесел) они могли изготовляться тремя способами: из толстого сучка, служившего топорищем, и части ствола, которая забивалась в металлический боек (прием, описанный М.П. Грязновым); из распаренного и ассиме-трично согнутого молодого древесного ствола либо толстого сука; или же из подходящей развилки, концы которой были разведены на нужный угол, возможно еще в процессе роста дерева. Пока трудно говорить о конкретной технике такого гнутья, но, вероятно, она могла соответствовать той, что известна в практике деревообработки коренного населения Сибири, когда разогретая и пропитанная смолами заготовка поэтапно выгибалась на специальной доске с системой отверстий, в которых переставлялись деревянные штырьки, фиксирующие положение остывающего изделия и степень его прогиба.

Следует отметить, что на боковых сторонах колена (месте сочленения сучка и части ствола или соединения рогов развилки) часто рисовали эллипс, две концентрические окружности либо круглую розетку, которые, на наш взгляд, являясь изображением глаза, придавали изделию вид птичьей головы с металлическим бойком в роли клюва. Можно предположить, что такая деталь ритуально оживляла изделие, тем более, что образы «живого» оружия хорошо известны в мифологии и фольклоре Евразии, а разного рода «глаза» стрел (также связанных с перемещением в воздушном пространстве) изображались на плоскостях их наконечников [Бутанаев, 1981, с. 194; Кызласов, 1979, с. 107–108; Плотников, 2001, с. 81–86]. С этих позиций для части кельтов можно даже подобрать прототип из мира пернатых. Речь идет о птице из семейства утиных (Anas clypeata), известной в отечественной охотничьей среде под названием широконоска. Ареал ее обитания охватывает оба полушария, а сезоны миграций захватывают Индокитай и Японские о-ва. Металлический боек упомянутых изделий в фас и профиль отчетливо передает форму утиного клюва, деревянное колено рукояти – голову, а прилегающая часть рукояти – шею. При этом равномерная тонировка этого участка воспроизводит окраску головы и шеи селезня в брачный период – черную с зеленым отливом. Правда, цветовая гамма раскраски колена и шейки рукояти тесла иная. Ее яркий красный цвет может указывать на воинское назначение инструмента. Образ, казалось бы, мирных водоплавающих, воплощенный в оружии, можно объяснить их способностью пребывать во всех трех этажах мироздания. Усиленная таким копированием магическая сила оружия как бы демонстрирует его действенность во всех измерениях.

Творческие поиски мастеров Янфутоу питали не только образы представителей небесных сфер, но и пресмыкающихся обитателей хтонических пространств. Изображение глаз и чешуи в условной области головы и шейки (фактически зона колена и прилегающей части рукояти тесла) прозрачно воспроизводит облик змеи, способной нести смерть. Важно отметить, что птицевидное оформление рукояти, затраты на изготовление которой могли превышать стоимость самого бойка, присутствует и у предметов с продольным (соосным держаку) расположением лезвия (фактически топоров).

Варианты оформления ударной части таких объектов типологически варьируют в широких пределах: от полулунных секир до длинных трапециевидных узколезвийных бойков и копьевидных наконечников. Наличие богато декорированных рукоятей в сочетании с разнообразными ударными частями орудий, да еще в едином комплексе (мог. М113), позволяют приблизиться к решению нескольких вопросов. Один из них связан с тем, что из списка древковых ударно-рубящих средств вооруженной борьбы обычно вычеркиваются орудия с поперечным расположением лезвия (тесла). Их либо приписывают к орудиям труда, либо с многочисленными оговорками относят наряду с дубиной к самым плебейским видам вооружения. В данном случае весь комплекс находок из Янфутоу свидетельствует именно о воинском предназначении данной категории предметов, цветовая гамма рукоятей которых и принципы оформления аналогичны изделиям, которые однозначно относятся к категории оружия. Сюда же следует отнести и мотыги, также на древках с лаковым покрытием, что подчеркивает тесную связь специализированного оружия и орудий труда в истории вооружения (от боевых серпов Древнего Египта до косиньеров Костюшко).

Крайне важным представляется факт использования в качестве ударного элемента листовидного бойка с выступающей втулкой, полностью аналогичного наконечникам копий. Параллели здесь, как и в предыдущем случае, имеют значение, далеко выходящее за формат могильника Янфутоу, его территорию и временные границы. Обратимся к памятникам сейминско-турбин-ского круга эпохи развитой бронзы. В частности, среди материалов могильника Ростовка П.М. Кожин [1993, с. 23], помимо классических крупных пламевидных наконечников копий с трезубой нервюрой вдоль лезвия, остро заточенными сторонами и длинной втулкой, часто снабженной боковым крюком, выделил приземистые экземпляры с коротким широким пером и втулкой диметром порядка 4 см. Последние он связал с длинными копьями с массивным древком, используемыми фалангистами второго или третьего ряда в качестве «длинных колющих пик» [Там же, с. 26.]. При визуальном осмотре обнаружилось, что в отличие от классических образцов сейминско-турбинского вооружения, данные предметы не имеют заточки ни на ребрах пера, ни на острие, которое, наоборот, выглядит притупленным. Любопытно, что форма этих изделий, несмотря на территориальный и хронологический разрыв, находится в одном типологическом ряду с копьевидными бойками из Янфутоу, что позволяет рассматривать ростовкинские экземпляры как их функциональный аналог. Согласно реконструкции П.М. Кожина, предпринятой на основании анализа объектов мелкой пластики, головы оппонентов сеймино-турбинских воинов защищали головные уборы наподобие плоских касок, обтянутых кожей [Там же, с. 24, 25]. Против таких защитных приспособлений коленчатые кельты с копьевидным бойком представляются наиболее эффективным оружием. Таким образом, средства ведения ближнего боя у воинственных литейщиков-мигрантов можно пополнить еще одним видом оружия и отчасти пересмотреть реконструированный строй «сибирской фаланги». Данный вывод выглядит еще более привлекательным, если учесть, что в свете последних данных, точка сложения сеймино-турбинского феномена смещается на территорию нынешнего Китая [Молодин, Комиссаров, Ван Пэн, 2017].

В завершении краткого обзора оружейного комплекса Янфутоу следует подчеркнуть особый статус погр. М113, где собрано большое количество как боевого, так и вотивного оружия. При этом ритуальное/ парадное оружие в значительной части воспроизводит форму реального, найденного в малых могилах; однако пропорции разных видов и типов вооружения воинских отрядов отличаются от известных нам по материалам из других могильников и по изобразительным источникам.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, грант № 23-28-00820,

Список литературы Комплекс вооружения могильника Янфутоу (провинция Юньнань, КНР)

- Бутанаев В.Я. Вооружение и военное дело хакасов в позднем средневековье (по материалам фольклора) // Вооружение и военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. - Новосибирск: Наука, 1981. - С. 188-197. EDN: YZWGCD

- Кожин П. М. Сибирская фаланга эпохи бронзы // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск: Наука, 1993. - С. 16-41.

- Комиссаров С. А. Новый могильник дяньской культуры в Янфутоу (провинция Юньнань, Китай) // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2004. - С. 142-149.

- Кызласов Л.Р Древняя Тува (от палеолита до IX в.). -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. - 208 с.

- Куньмин янфутоу ю чу синь вэньу ла! Далян вэньу цземи гу дяньго вэньхуа (В Янфутоу, г. Куньмин вновь нашли новые артефакты! Большое количество артефактов раскрывает тайны древнего государства Дянь) // Канал "Соху-видео". - 22.03.2017. - URL: http://mt.sohu.com/20170322/n484149078.shtml (на кит. яз.) (дата обращения 30.08.2023).