Комплексная модель воспитательной работы высшей школы народных искусств как алгоритм организации воспитательного пространства

Автор: Теплицкая Анна Аркадьевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлена модель воспитательной работы, применяемая для организации воспитательного пространства вуза традиционного прикладного искусства, приводится алгоритм работы с моделью. Раскрыта системная взаимосвязь организационно-педагогических форм воспитательной работы, направлений и общекультурных и профессиональных компетенций.

Воспитание, воспитательное пространство модель, традиционное прикладное искусство, алгоритм

Короткий адрес: https://sciup.org/148321458

IDR: 148321458 | УДК: 37.01 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.03.P.44

Текст научной статьи Комплексная модель воспитательной работы высшей школы народных искусств как алгоритм организации воспитательного пространства

Высшее учебное заведение традиционного прикладного искусства рассматривает воспитательную работу как планомерный процесс погружения студентов в художественный мир традиционного прикладного искусства, а воспитательное пространство соответственно представляется специально организованной педагогической средой для становления художника, сохраняющего и развивающего национальное достояние в одном из видов народных художественных промыслов. В содержании ключевого понятия «народные художественные промыслы» уже заложено представление о ручном труде, и, поскольку прикладной аспект является основным в художественно-педагогическом образовании, то есть в его основе лежит ручное производство, художественные учебные заведения реализуют творческий потенциал образовательной среды и воспитательный потенциал традиционного прикладного искусства в условиях высшего образования, именно по этой причине отличаясь спецификой организа- ции воспитательного пространства.

Педагогическо-воспитательные концепции классиков народной педагогики В.А. Сухомлинского [4] и А.В. Бакушинского [1] во многом соотносятся с системой непрерывного профессионального образования в Высшей школе народных искусств (академии), осуществляющей профессиональную подготовку художников традиционного прикладного искусства. Миссия Высшей школы народных искусств – единственного профильного высшего учебного заведения в мире в области традиционных художественных промыслов – заключается в возрождении, сохранении и развитии исторической культуры России непосредственно в регионально-исторических центрах через подготовку художников из числа местной молодежи по конкретным видам традиционных народных художественных промыслов, способных через эстетику своего художественно-творческого труда, основанного на регионально-исторических художественнотехнологических, конструктивных, колористических традициях, влиять на этику современной жизни, на формирование национального и духовного самосознания подрастающего поколения родины. В традиционном прикладном искусстве, как в органическом явлении, соединены материальная и духовная составляющая национальной и общечеловеческой культуры.

Исходя из этого, приоритетами организации воспитательной работы в Высшей школе народных искусств (академии) является создание условий и предпосылок для воспитания:

– компетентного специалиста в области традиционного прикладного искусства с высокой профессиональной мотивацией, отличающегося стремлением к постоянному наращиванию компетенций для активной адаптации на рынке труда;

– гражданина-патриота, обладающего национальным самосознанием, поощряющего взаимопонимание различных народов, способного противодействовать этнической и религиозной нетерпимости, терроризму, сепаратизму и прочим формам экстремизма, поддерживать развитие гражданского общества, ощущая чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

– художника-педагога высокой профессиональной культуры, который обладает метапредметными компетенциями и ценностно-эстетическим отношением к действительности, является проводником культурно-генетического кода и эстетических ценностей традиционного прикладного искусства России;

– глубоко духовной личности, обладающей высоким уровнем нравственного развития и человеческими качествами, выражающими эстетическую природу и специфику проявления духовности.

– социально активного члена общества, способного к открытой коммуникации на основе взаимоуважения и взаимопонимания в рамках регламентированной обществом и государством системы знаний, норм и правил поведения;

– личности высокой нравственной культуры, способной транслировать непреходящие традиционные и нравственные ценности на основе традиционной культуры в жизнь современного социума в форме непосредственной передачи от поколения к поколению;

– студента новой формации, сознательно стремящегося к повышению своей экологической, информационной и цифровой культуры.

Замысел комплексной модели воспитательной работы вуза традиционного прикладного искусства

В рамках Всероссийского семинара-совещания по воспитательной работе, организованного Департаментом государственной молодежной политики Минобрнауки России, в период с 19 по 21 ноября 2020 года был проведен конкурс-мониторинг «Практики орга-

Ювелирные изделия, созданные студентами Высшей школы народных искусств (академии), сочетающие традиции и современные технологии

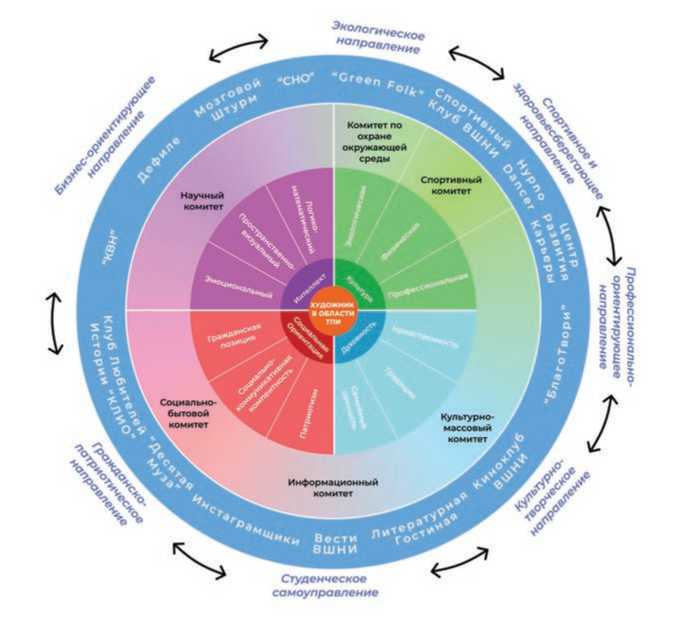

низации воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования». Специально для конкурса была разработана комплексная модель воспитательной работы вуза традиционного прикладного искусства (рис.), направленная на достижение конкретной цели и на решение конкретных задач воспитания.

Цель модели – создание благоприятных условий для формирования художника, сохраняющего и развивающего национальное достояние в области традиционного прикладного искусства в современном социуме в рамках единой стратегии развития многоуровневого профессионального образования. Категория «Традиционное прикладное искусство» понимается нами как искусство, передающее регионально-исторические художественно-технологические традиции и в то же время сохраняющее актуальность в современном социуме. В связи с этим проект особен- но актуален в контексте тенденции современной массовой культуры к синтезу народных художественных промыслов и актуальных мировых тенденций.

Стратегию построения модели воспитательной интеграции во многом определили положения Федерального закона № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Назначение модели

Модель позволяет контролировать и систематизировать создание студенческих клубов и объединений разной направленности, обеспечивать их взаимосвязь со всеми участниками и направлениями воспитательной работы.

Задачи модели

-

1. Организовать пространство взаимодействия участников образовательного процесса в соответствии с направлениями воспитательной работы в соединении системообразующих элементов: направлений, организационных форм воспитательной работы и формируемых общекультурных и профессиональных компетенций будущего художника традиционного прикладного искусства.

-

2. Выделить компоненты для создания полноценной среды культурного, духовного, интеллектуального, социального развития личности.

-

3. Организовать стабильное и четкое функционирование всех структурных компонентов модели воспитательной работы.

-

4. Обеспечить скоординированность и согласованность структурных компонентов модели воспитательной работы.

Новизна и уникальность

Впервые разработана комплексная модель воспитательной рабо- ты, основанная на системной взаимосвязи направлений, организационных форм воспитательной работы и формируемых общекультурных и профессиональных компетенций будущего художника традиционного прикладного искусства. Впервые определены организационно-педагогические условия формирования художника в конкретном виде народного художественного промысла посредством развития фундаментальных качеств личности сквозь призму традиционного прикладного искусства. Учтены отличия этого вида искусства от многих других, которые состоят в его особенных воспитательных возможностях – воспитывать чувство своей земли, семьи, традиций, Родины, культуры через ручной высокохудожественный труд: «труд влечет переживание ребенком чувства гордости, чести, достоинства, становится источником радости лишь тогда, когда человек обнаруживает в нем возможности раскрытия своих способностей, таланта» [5].

Участники проекта

Обучающиеся и профессорско-преподавательский состав вуза, молодежные художественные организации, музейные работники, искусствоведы, заслуженные художники России, члены Союза художников России в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Описание модели

В центре антропоцентрической модели – художник в области традиционного прикладного искусства. Мы полагаем, что воспитательное пространство вуза должно способствовать развитию таких фундаментальных качеств личности (круг №2), как интеллект, культура, социальная ориентация и духовность сквозь призму традиционного прикладного искусства. Для того чтобы более точно скоррелировать направления, организационные формы воспитательной работы и формируемые общекультурные и профессиональ-

Комплексная модель воспитательной работы

ные компетенции, мы выделили подгруппы (круг № 3). В результате в категории «интеллект» появились «логико-математический», «пространственно-визуальный» и «эмоциональный» типы, категория «культура» подразделена на «экологическую», «физическую» и «профессиональную», «духовность» – на «нравственность», «традиции», «семейные ценности», а «социальная ориентация» – на «гражданскую позицию», «социально-коммуникативную компетентность» и «патриотизм».

Четвертый круг включает в себя структурные подразделения Студенческого совета высшей школы (ССВШ): научный комитет, социально-бытовой комитет, информационный комитет, культурно-массовый комитет, спортивный комитет, комитет по охране окружающей среды. Все комитеты расположены в соответствии с идейной взаимосвязью элементов модели.

В пятом круге расположены организационные формы работы: студенческие клубы и творческие объединения – СНО, Клуб любителей истории «Клио», «Инстаграмщи-ки», «Десятая муза», «Литературная гостиная», киноклуб ВШНИ, «Благотвори», Центр развития карьеры, спортивный клуб ВШНИ, «Green Folk». В качестве основного метода управления выбрано мультиплицирование, при котором становится возможным распространить компетенцию на студентов, а не фокусировать ее на руководителе. Соответственно, основной принцип стратегии организации деятельности студенческих клубов и объединений – делегирование полномочий.

Внешний круг замыкают формы направлений, регламентирующие организацию воспитательной деятельности в высшем учебном учреждении: гражданско-патриотическое направление, студенческое самоуправление, культурно-творческое направление, профессионально-ориенти-рующее направление, спортивное и здоровьесберегающее направление, экологическое направление, бизнес-ориентирующее направление.

Алгоритм работы с моделью

Перед началом работы необходимо собрать все фактические данные о структуре студенческого совета, а также о действующих на базе вуза студенческих клубах и прочих объединениях. Круги №2, №3 и внешний круг модели остаются неизменными, в четвертый круг необходимо внести данные об организационных формах студенческого совета, располагая их в соответствии с общекультурными и профессиональными компетенциями. В пятый круг вносятся данные о студенческих клубах и объединениях. После того как модель заполнена данными, можно переходить к анализу структуры организации воспитательного пространства вуза. Наличие незаполненных сегментов свидетельствует о том, что некоторые общекультурные и профессиональные компетенции частично охвачены или не охвачены вообще деятельностью студенческого совета или тем или иным объединением.

Переполненные сегменты указывают на функциональное дублирование студенческих объединений. Таким образом, последовательное заполнение кругов модели выявляет целеполагание студенческих объединений, обеспечивает скоординированность и согласованность структурных компонентов модели воспитательной работы.

Форма учета количественных и качественных показателей воспитательной деятельности

Форма учета количественных показателей оценки воспитательной деятельности вузов творческой направленности мало чем отличается от традиционных форм учета. Для начала необходимо установить соответствие воспитательной деятельности в вузе аккредитационным показателям: документально-содержательное обеспечение воспитательного процесса, наличие органов самоуправления учащихся, наличие кружков, секций и других форм организации внеурочной работы, наличие системы поощрений студентов, организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания, среди которых выделяются материально-техническое оснащение вуза, наличие работников по организации воспитательной деятельности, размер бюджета, выделяемого на воспитательную деятельность, наличие музея в вузе. Формальность данных показателей гарантирует объективность оценочной деятельности. К формальным диагностируемым показателям относятся:

– количество проведенных мероприятий по направлениям, включая гражданско-патриотическое, культурно-творческое, профессиональ-но-ориентирующее, спортивное и здоровьесберегающее, экологическое, бизнес-ориентирующее, студенческое самоуправление;

– количество мероприятий профилактической направленности;

Дипломные работы студентов в духе народных традиций

– доля студентов, посетивших мероприятия по разным направлениям;

– доля студентов, посетивших профилактические мероприятия;

– количество активных членов студенческого совета;

– доля студентов, занятых в объединениях, обеспечивающих работу вуза: «Инстаграмщики», «Green Folk», «Киноклуб» и прочие;

– доля студентов, привлеченных к волонтерской работе;

– количество проведенных мероприятий с участием волонтеров;

– доля студентов, привлеченных к научно-исследовательской деятельности;

– количество проектов и инициатив, предложенных студентами, численность студентов, принявших участие в общегородских, региональных, общероссийских и международных воспитательных мероприятиях.

К неформальным диагностируемым показателям относятся оценка социально-психологического климата в вузе, анализ отзывов и комментариев о высшем учебном учреждении по критериям:

– удовлетворенность качеством обучения, психологический комфорт, наличие корпоративной культуры, наличие академических традиций, студенческая жизнь;

– подсчет показателей успешности взаимодействия преподавателя и студента (социальный опрос);

– количество подписчиков на официальных страницах вуза в соцсетях («Инстаграм», «ВКонтакте») с учетом динамики их спада или роста.

Форма учета качественных показателей оценки воспитательной деятельности вузов творческой направленности

Один из самых насущных вопросов в воспитательной практике: как диагностировать воспитание? Как оценить качество этого воспитания? Действительно, весьма непросто найти средства для оценки вне-

На выставке студенческих работ

учебной работы педагога со студентами.

Научное сообщество предлагает нам разные методики: опросник А. Мехрабиана, Н. Эпштейна, Р. Кет-телла, личностно ориентированные тесты, авторские системы, анкеты, опросные листы. Мы используем некоторые подобные методики в сочетании с нашими собственными в нашей воспитательной практике: – уровень воспитания студентов (опрос преподавателей);

– особая система поощрения студентов, материальное и моральное стимулирование;

– культура быта (эстетическое оформление вуза, чистота, раздельный сбор отходов);

– расширение социального партнерства, повышение имиджа образовательного учреждения.

Отдельно необходимо отметить, что существует проблема достоверности разного рода личностных опросников и тестов, поскольку при их прохождении часто наблюдаются сознательные или неосознанные мотивационные искажения, подмена понятий, фальсификация ответов, предоставление заведомо ложных сведений, тенденция к выбору «социально правильного» ответа и прочее. В связи с этим оправдано создание в вузе Экспертного совета по оценке ка- чества воспитания, членами которого могут являться заведующие кафедрами, преподаватели и эксперты со стороны; их экспертная работа будет состоять не только в оценке технологического мастерства художественных произведений, представленных, например, в конкурсе или на мастер-классе, но и расчет эффективности воспитательной работы по следующим критериям: любовь к природе, к русским литературным произведениям, гордость за Родину, интерес к истории, внимание к традициям и семейным ценностям. Гарантом объективности в этом случае будет выступать деятельность совета по воспитательной работе.

Выводы

Разработанная модель воспитательной работы является функционально-деятельностной основой формирования структуры воспитательного процесса.

Однако создание модели зачастую не предполагает ее реализации на практическом уровне. По мнению некоторых ученых, например В.И. Варющенкои и О.Ю. Гайкова, педагогическое сообщество по-прежнему способно на разработку инновационных учебных и воспитательных практик, а вот «слабым местом в реформирова-

■ ПЛАНЕТА ВОСПИТАНИЯ нии образования является не генерирование инновационных идей, а неадекватная практика их реализации на практическом уровне...» [2, c. 155].

В связи с этим свою основную цель мы видим в практическом использование алгоритмов данной модели. Она позволяет контролировать и систематизировать создание студенческих клубов и объединений разной направленности. В воспитательных практиках российских вузов достаточно большое количество разнообразных клубов и разноплановых мероприятий: 520 мероприятий в год реализуется на базе Казанского федерального университета, 72 клуба функционируют в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, 18 студенческих объединений существует в

Российском государственном гуманитарном университете. Однако не всегда понятно, какие задачи стоят перед каждым конкретным студенческим клубом, перед каждым мероприятием.

Модель воспитательной работы должна использоваться для выявления целеполагания и определения параметров студенческих объединений. Так, на примере модели вуза традиционного прикладного искусства мы видим, что студенческое объединение «Green Folk» содействует развитию экологической культуры, относится к экологическому направлению и на уровне студенческого совета поддерживается комитетом по охране окружающей среды, то есть этот сегмент воспитательного пространства полностью имплементирован. Кроме того, модель наглядно выявляет пробелы, имеющиеся в структуре воспитательного пространства вуза. Так, стало очевидно, что в сегменте «Духовность», в подразделах «Традиции» и «Семейные ценности» функционируют только объединения «Литературная гостиная» и киноклуб ВШНИ, которыми на уровне студенческого совета занимается культурно-массовый комитет. В связи с полученными данными было бы оправдано создание нового комитета под названием «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» и нового клуба, занимающегося именно этой проблематикой.

По нашему мнению, эту модель необходимо интегрировать в цифровой профиль, настроить систему индикаторов направлений, организационных форм воспитательной работы, общекультурных и профессиональных компетенций.

Список литературы Комплексная модель воспитательной работы высшей школы народных искусств как алгоритм организации воспитательного пространства

- Бакушинский А.В. Исследования и статья. Избранные искусствоведческие труды. М.: Советский художник, 1981. 51 с.

- Варющенко В.И., Гайкова О.Ю. Современные подходы к мультиплицированию модели формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки // Педагогический журнал. 2017. Т. 7, № 6A. С. 154-161.

- Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 года № ФЗ-273.

- Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1985. 52 с.

- Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа // Избранные произведения в пяти томах. Киев: Радянська школа, 1979. Т. 4. 316 с.

- Bakushinskij A.V. (1981) Issledovaniya i stat'ya. Izbranny'e iskusstvovedcheskie trudy' [Research and article. Selected works of Art criticism]. Moscow: Soviet Artist. 51 p.

- Varyushhenko V.I., Gajkova O.Yu. (2017) Sovremenny'e podxody' k mul'tiplicirovaniyu modeli formirovaniya gotovnosti uchitelya k prepodavaniyu diskussionny'x voprosov istoricheskoj nauki [Modern approaches to multiplication of the model of teacher readiness formation for teaching debatable issues of historical science]. Pedagogical Journal. 2017. Vol. 7. No. 6A. Pp. 154-161.

- Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: federal'ny'j zakon ot 29 dekabrya 2012 goda № FZ-273.

- Suxomlinskij V. A. (1985) Serdce otdayu detyam [I give my heart to children]. Kiev: Radyans'ka Shkola. 52 p.

- Suxomlinskij V.A. (1979) Pavly'shskaya srednyaya shkola [Pavlysh secondary school]. In Selected works in five volumes. Vol. 4. Kiev: Radyans'ka Shkola. 316 p.