Комплексное исследование керамики раннего железного века многослойного памятника Солонцовая-2

Автор: Попов Александр Николаевич, Лазина Анастасия Александровна, Федорец Александр Николаевич, Лазин Борис Владимирович, Каномата Йошитака

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит основные результаты исследования, касающиеся керамики раннего железного века с многослойного памятника Солонцовая-2. Применение методов естественных наук позволило детально ознакомиться с основными аспектами гончарного производства янковской и кроуновской культур на указанном поселении. Благодаря комплексному анализу в статье приводится описание формовочных масс, включая их элементный состав, раскрываются такие важные вопросы, как конструирование сосуда, обработка поверхности и декорирование. С помощью сканирующей электронной микроскопии исследованы образцы керамики, по которым оценивается обжиг. В статье представлены результаты сравнительного анализа янковской и кроуновской керамики и намечены перспективы дальнейшей исследовательской работы.

Керамика, ранний железный век, солонцовая-2, янковская культура, кроуновская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/170189323

IDR: 170189323 | УДК: 902/903.23 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-2/18-30

Текст научной статьи Комплексное исследование керамики раннего железного века многослойного памятника Солонцовая-2

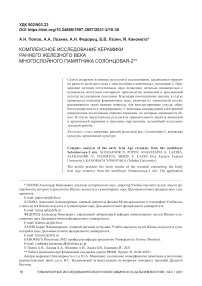

ОАН Солонцовая-2 расположен в Приморском крае, на территории Шкотовского муниципального района, по правому борту долины р. Солонцовая (Рис. 1). Объект расположен в месте выхода долины небольшого пересыхающего ручья в долину реки Солонцовой. Памятник занимает практически всю площадь наклонной площадки на конусе выноса ручья, занятой распашкой, а также террасовидные участки склонов сопок, опоясывающих приустьевую часть долины ручья.

Основная часть территории памятника представляет собой слабонаклонную поверхность, приподнятую над заболоченной поймой на 2–15 м. Следов древних сооружений (западины, валы, рвы и др.) не выявлено, однако они могли быть снивелированы в процессе распашки поля.

ОАН Солонцовая-2 был открыт Б.В. Лази-ным в 2016 г. Им была определена культурная принадлежность памятника, установлены его границы [9].

Раскопки на памятнике проводились в 2017 г. под руководством А.Н. Попова. Археологическая коллекция составила более 120 000 древних артефактов. В ходе работ были обнаружены единичные фрагменты керамики, отнесенные к за-йсановской культуре позднего неолита. Помимо этого, на дневной поверхности найдена стенка станкового сосуда, а также обломок бронзового браслета, отнесенные к эпохе Средневековья. В верхних горизонтах обнаружены железные изделия и фрагменты фарфоровой посуды конца XIX – начала ХХ вв. На памятнике были раскопаны жилища кроуновской культуры, в заполнении которых были встречены многочисленные развалы сосудов [3]. Вне жилищ обнаружена мусорная яма янковской культуры, аналогичная «раковинным кучам» прибрежных памятников [1; 11], однако отличающаяся отсутствием раковинных напластований и содержащая вместо

Рис. 1. Местоположение памятников с гончарной традицией, отличной от традиции янковской культуры («черная серия»): 1 – Солонцовая-2 (расположение памятника – на фото справа); 2 – Черепаха-7; 3 – Теляковского-2

них слои земли и золы, кости животных и рыб. Среди них – многочисленные изделия из камня, кости, единичные фрагменты железных орудий, а также фрагменты керамической посуды, развалы и другие изделия из керамики.

Целью данного исследования является выявление основных показателей гончарного производства двух культур раннего железного века на указанном поселении, а также их сравнительный анализ.

Методологическая база исследования

Предварительное определение основных показателей керамических изделий осуществлялось с помощью бинокулярного микроскопа – МБС-9 [13]. Для предварительного определения состава формовочных масс керамики проводилось изучение аншлифов керамики. Описание техники и технологии обработки поверхности, композиционных построений орнамента давалось на основе результатов визуального анализа материала [2]. Для выявления процента пористости керамики исследовался показатель водопоглощения [7]. Для выяснения степени спеченности керамической массы и примерных температур обжига керамика была изучена с применением сканирующего электронного микроскопа [6; 12]. С помощью электронного микроскопа исследовано 25 образцов (21 – янковский, 4 – кроуновских). Для получения элементного состава образцов применялась энергодисперсионная рентгеновская спектрометрия. Исследования микроструктуры проводились на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss ULTRA 55+, оснащенном энергодисперсионным спектрометром (EDХ)1. Исследование образцов проводилось на свежем изломе с напылением 5 нм платины для устранения накопления заряда на поверхности.

Описание технико-технологических показателей керамических комплексов дается в соответствии с последовательностью этапов создания керамической посуды: подбор сырья и создание формовочных масс, конструирование сосуда, обработка поверхности и декорирование, обжиг.

Керамика янковской культуры

Коллекция керамики янковской культуры включает многочисленные фрагменты сосудов, развалы, археологически целые сосуды.

В качестве формовочных масс использовались запесоченные глины вместе с крупными минеральными частицами. О естественных включениях свидетельствуют неравномерное распределение частиц в изломе, окатанность минеральных включений. Вблизи памятника были найдены глины, из которых составлены эталонные образцы. Сравнение эталонов и древней керамики под бинокулярным микроскопом показало сходство формовочных масс.

Возможен иной вариант, при котором в тесто дополнительно вводилась дробленная дресва или песок. Дресва характеризуется остроуголь-ностью и разноразмерностью частиц. Песок представлен окатанными частицами, которые в керамике имеют округлые очертания. Включения равномерно распределены по излому черепка, что позволяет предположить их искусственный характер. Подтверждение данной гипотезы возможно с привлечением дополнительных методов (петрографический анализ).

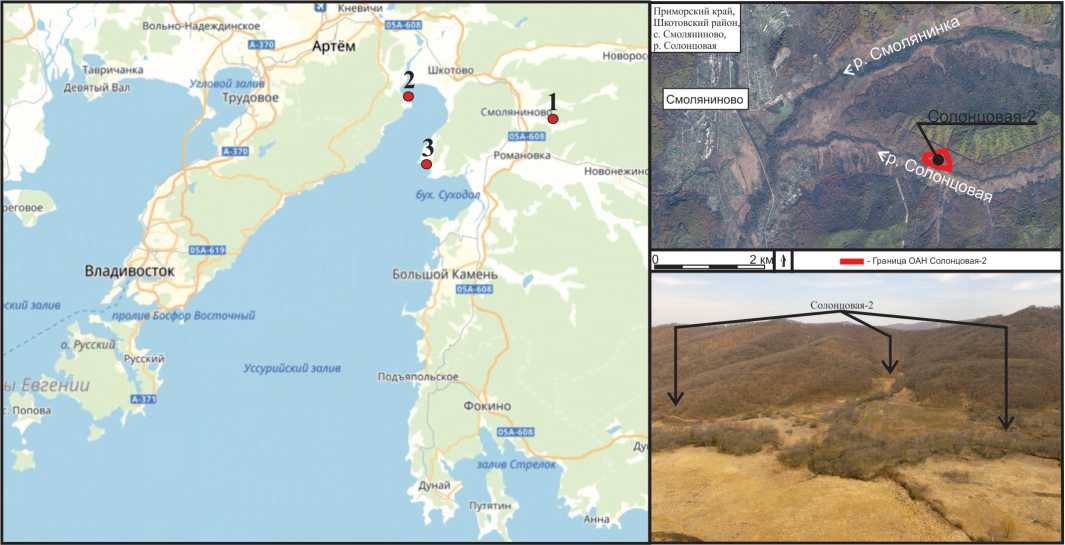

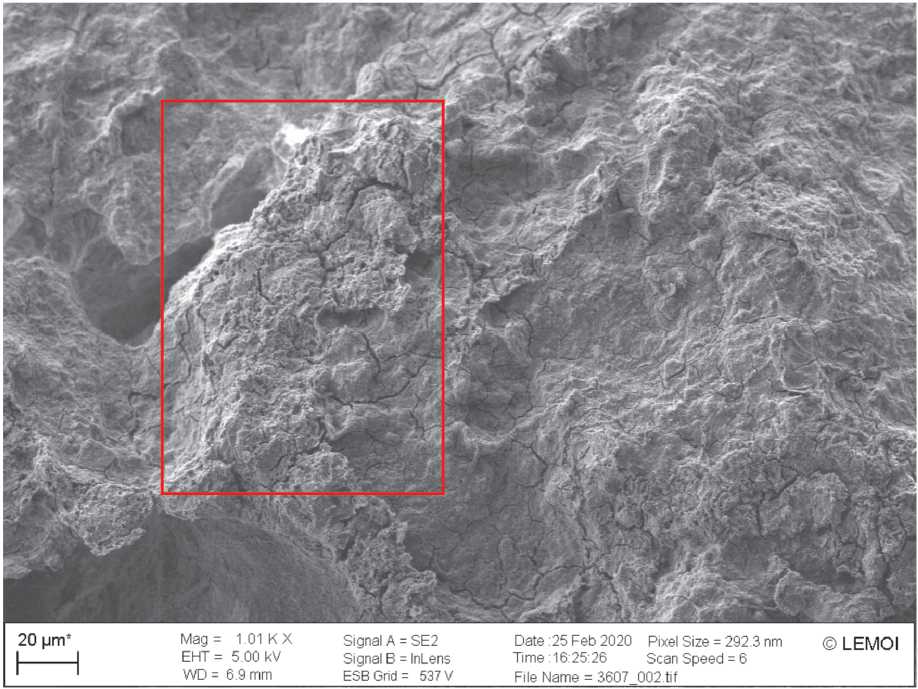

С помощью EDХ-анализа был получен элементный состав керамики. Помимо Al, Si, Fe, во всех образцах представлены K, Na, Mg, Ti, Mn. В некоторых фрагментах в малом количестве присутствует Zr. При достаточном увеличении во фрагментах янковской культуры наблюдаются округлые отдельные включения, которые под пучком спектра дают комбинацию химических элементов с преобладанием железа (Fe) (Рис. 2). Данные включения представлены оксидом железа, которые также фиксируются под бинокулярным микроскопом. В тонкодисперсном состоянии они придают глине окраску от желтой до слабо-красной, после обжига в окислительной среде – от кремовой и слабо-розовой до густо-красной [4, с. 94]. Именно последний вариант окраски в большей степени представлен среди сосудов янковской культуры.

Формовка сосуда осуществлялась ручным способом. Сосуды конструировались по донной и донно-емкостной программам. Первая программа конструирования фиксируется по отдельным целым или фрагментам донных лепешек. Стенки придонной части лепились с краю лепешки и затем примазывались, образуя небольшой выступ на дне. Другим способом было крепление стенок к донной лепешке встык, когда первая лента ставилась на дно, после чего тщательно примазывалась. В таком случае стенки расширяются в отступе от дна, образуя невысокий пьедестал. Донно-емкостная программа создавалась следующим спосо-

Рис. 2. Фрагмент керамики с включениями оксида железа

бом: формовалась лепешка, из краев которой оформлялись небольшие стенки – основа для крепления будущих лент. Первая лента в таком случае крепилась изнутри, о чем свидетельствует растрескивание по спаям лент. Тулово сосуда также наращивалось из лент, прикрепленных по кольцу с внутренней стороны.

У слабо профилированных сосудов (чаши, миски) верхняя часть оформлялась из края верхней ленты, который в некоторых случаях отгибался внутрь. Кромка округлялась. С внешней стороны крепилась дополнительная лента, создавая утолщение, по которому наносился декор.

У сильно профилированных сосудов (амфоровидные сосуды, горшки) возможно несколько вариантов оформления венечной части. Первый вариант – прикрепление к верхней части туло-ва дополнительной ленты, которая отгибалась наружу, кромка округлялась или слегка при-острялась. Второй вариант – прикрепление к верхней части тулова дополнительной ленты, которая отгибалась наружу. С внешней стороны в месте стыка крепился налепной валик, который тщательно приглаживался, образуя характерное утолщение под кромкой. Третий вариант – загибание края верхней ленты наружу до образования угла 90о и более, так, что в изломе некоторых венчиков прослеживается полость, образованная между стенкой и концом ленты.

Обработку поверхности составляли несколько операций: обмазка, заглаживание, лощение. Обмазка фиксируется на внешней и внутренней сторонах. Она производилась путем нанесения слоя жидкой тонкодисперсной глины на поверхность сосуда, за счет чего поверхность приобретала гладкость, минеральные включения становились не видны, а сам сосуд был готов к дальнейшим операциям. Нередко поверхность сосудов имеет малиновую или красную окраску, что свидетельствует об окрашивании охристыми пигментами. Заглаживание сосудов производилось однонаправленными движениями (в основном – горизонтального характера, в придонной части – вертикального). Следы на поверхности сосудов свидетельствуют, что в качестве инструментов использовалась галька, деревянный инструмент, ткань. Трава фиксируется на единичных фрагментах, где видны следы хаотичного заглаживания. Заключительной операцией в данной стадии являлось лощение. Оно могло производиться гальками, которые были обнаружены на памятнике и интерпретированы как инструменты для лощения. Почти вся керамика имеет следы лощения разной степени интенсивности. Встречаются образцы с более тусклым лощением, но нередки находки с «зеркальным» блеском. Лощением, как правило, обработана вся внешняя поверхность тулова и иногда внешняя поверхность дна. На горловине и внутренней стороне верхней части следы лишь едва намечены отдельными полосами.

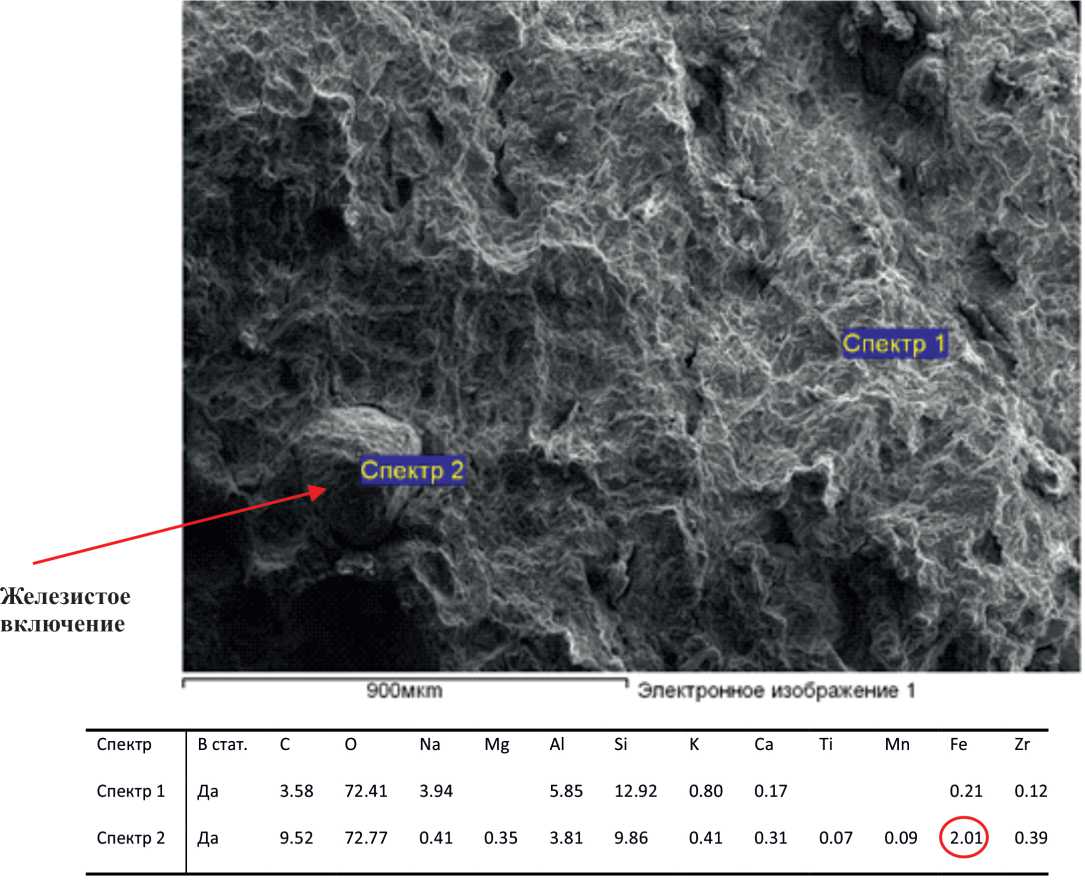

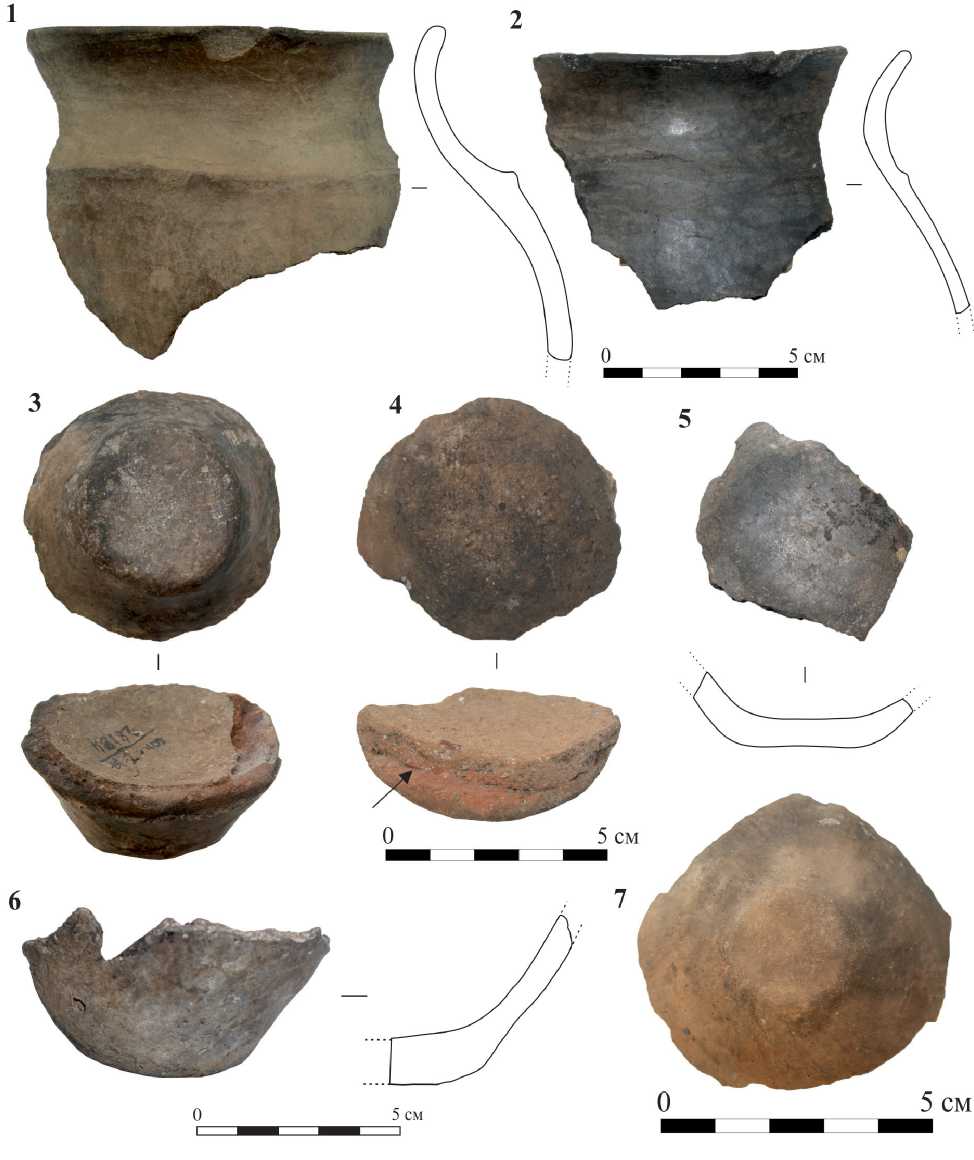

Декор разнообразен – как по построению орнаментальных композиций, так и по выбору варианта нанесения (прочерчивание, накалывание, штампование, налеп) (Рис. 3: 1–7, 9–11). Прослеживается сочетание перечисленных вариантов и построение разнообразных композиций: сочетание прочерченных линий, составляющих геометрический узор, и налепных элементов – валиков, шишечек, рядов единичного штампа. В верхней части сосудов, как правило, чуть ниже горловины, крепились ручки с отверстием. Обнаружены фрагменты с прорисованными черной краской полосами.

Морфологически сосуды можно разделить на две категории: сосуды с горловиной и без. К первой категории отнесены горшки с низкой горловиной, широкими плечиками и приземистым туловом, а также амфоровидные сосуды, отличающиеся высотой горловины и более вытянутым по вертикали туловом. Ко второй категории отнесены чаши, миски, и фрагмент блюдца. Развалов чаш на поддонах не обнаружено, однако обнаружено два фрагмента цилиндрического поддона, что свидетельствует о наличии подобных изделий на памятнике. Среди образцов второй категории встречен археологически целый сосуд с овальным дном (Рис. 3: 8).

Изучение образцов на электронном сканирующем микроскопе при увеличении х500 и х1000 позволило зафиксировать несколько ва-

Рис. 3. Янковская керамика: 1–7 – варианты орнаментации на стенках и венечных частях сосудов; 8–11 – сосуды

риантов степени спеченности керамической массы. Один фрагмент янковской культуры не имеет признаков спекания глинистых частиц. Структура излома комковато-зернистая, местами наблюдаются глинистые части в виде чешуек. Данный образец свидетельствует об обжиге при температуре до 750 °С. Девять образцов имеют признаки спекания, что предполагает обжиг при температурах 750-800 °С. Четыре фрагмента имеют признаки начальной витрификации. Микроструктура с такими признаками соотносится с температурными значениями 800–850 °С. Два образца имеют признаки экстенсивной витрификации. Данная фаза свидетельствует о температурах 900–950 °С [6]. Стоит брать во внимание, что результаты получены по небольшим фрагментам отдельных частей сосудов и не являются абсолютными для всей керамики, а лишь свидетельствуют о возможных температурах обжига. Обжиг производился в специальных обжиговых конструкциях типа печи. Для керамики янковской культуры средний показатель водопоглощения составил 14%. Данный показатель соответствует среднему уровню спеченности керамической массы [7].

Выбивается из круга общей гончарной традиции янковской культуры несколько иной комплекс керамики, известной как «черная серия» [5].

Для изготовления сосудов использовались естественно запесоченные глины. Минеральные включения в изломе распространены неравномерно, размер варьирует от мельчайших до средних.

В комплексе, отличном от янковской культуры, встречены органические включения различного характера. Единичные объекты представлены микроорганизмами, предварительно отнесенными к диатомовым водорослям. Особый интерес представляет один фрагмент. На глинистых частицах присутствует растрескавшаяся «пленка» (Рис. 4). При проведении EDХ-анализа элементный состав в данном месте показал значительное содержание фосфора, в то время как на соседнем участке без данной «пленки» фосфор представлен меньшим процентным содержанием, преобладают элементы, характерные для глинистого состава (Al, Si, Fe и др.). Стоит отметить, что и при работе с бинокулярным микроскопом данная пленка также фиксируется, но в большем масштабе. Среди специалистов распространено мнение о возможном применении древними гончара- ми специальных органических растворов [13]. К сожалению, их фиксация в древней керамике не поддается четкой интерпретации и ставится под вопрос. Также данные включения могут объясняться условиями использования сосудов в качестве кухонной утвари, в следствие чего в поры могли проникать остатки пищи, которые и наблюдаются под микроскопом. Еще один вариант предполагает условия залегания предмета в почве. Однако его можно поставить под сомнение по причине того, что в одинаковых условиях залегания данные включения обнаружены только в исследуемом образце.

Формовка сосуда производилась ручным способом методом кольцевого налепа. Венечная часть оформлена небольшим отгибом края верхней ленты наружу, кромка округлая. Нередко на плечиках сосудов присутствует налепной валик, который заглаживается, образуя своего рода «ребро» (Рис. 5: 1, 2).

Выделено несколько вариантов составления дна. В первом случае из комка глины формовалась небольшая «чашечка», к которой с внутренней стороны дополнительно примазывалась еще одна лепешка, так, что концы нижней оставались не примазанными, и к ним в свою очередь крепилась первая лента будущего ту-лова сосуда. Донышки, сформированные таким способом, имеют скругленные, а иногда округлые очертания, напоминающие остродонную керамику (Рис. 5: 4, 6). Второй вариант формовки предполагал применение емкостной программы, при которой лепка начиналась с ту-лова, постепенно приближаясь к донной части. Конец жгута вставлялся внутрь и похлопывающими движениями дно уплощалось (Рис. 5: 5). При таком варианте формовки наблюдаются быстро сужающиеся ко дну стенки, а диаметр самого дна небольшой – 2–4 см (Рис. 5: 7). Третий вариант имел сходство с янковской традицией, когда составлялась лепешка, к краям которой крепилась лента. Отличие наблюдается в прикреплении с внутренней стороны подлепа из дополнительной лепешки, так, что донышко становилось толще относительно стенок (в соотношении 1:3) и достигало толщины 1,5 см (Рис. 5: 3). В последнем случае прослеживается более четкий угол между дном и стенкой с внешней стороны сосуда.

Поверхность сосудов подвергалась тщательной обработке. Внешняя и внутренняя поверхность покрывалась слоем обмазки, тщательно заглаживалась деревянным инструментом или тканью и лощилась. Нередко встречаются следы «зеркального» лощения (Рис. 5: 2).

Сосуды данного комплекса имеют достаточно стандартизированные формы. Они представляют собой небольшие горшковидные сосуды высотой до 20 см. Сосуды с горловиной, венчики отогнуты наружу с округлой кромкой. Орнаментация заключалась в креплении налеп-ного валика, концы которого могли оставаться несомкнутыми (1 образец). Другим вариантом были одна или несколько прочерченных линий. Декор расположен на плечиках сосуда.

Характерной чертой данного комплекса являются темные в изломе и на поверхности черепки керамики. Подобные изделия получались за счет «дымления», когда твердые частицы углерода проникали в керамику и заполняли поры [14]. Это способствовало тому, что керамика меньше поглощала влагу [5]. Показатель водопоглощения данного комплекса керамики – 7%, что в два раза ниже, чем показатель традиционной керамики янковской культуры.

Керамика кроуновской культуры

В качестве исходного пластичного сырья выступала глина, которая предварительно тщательно обрабатывалась, из нее исключались крупные минеральные включения. Далее вводился песок. Об искусственном характере включений можно судить по равномерности распределения минеральных включений в аншлифе излома черепка, включения имеют одинаковую размерность, что позволяет предполагать калибрование примеси. В черепке встречаются единичные включения растительности, которая при выгорании образовывала пустоты или темные пятна. Включения растительности единичные, поэтому не могут рассматриваться как

|

Спектр |

В стат. |

С |

0 |

Na |

Mg |

Al |

Si |

P |

К |

Ca |

Fe |

|

Спектр 1 |

Да |

46.48 |

45.90 |

2.63 |

0.43 |

2.29 |

0.94 |

1.33 |

|||

|

Спектр 2 |

Да |

23.98 |

58.74 |

0.23 |

0.34 |

5.74 |

7.81 |

0.62 |

1.12 |

0.27 |

1.16 |

Рис. 4. Фрагмент керамики со скоплением органики, покрывающим глинистые частицы

Рис. 5. Фрагменты керамики, отличные от керамики янковской гончарной традиции: 1, 2 – венчики;

3 – плоское дно с утолщением; 4–6 – скругленные очертания дна; 7 – узкое дно

преднамеренно введенные. Можно отметить, что формовочные массы керамики кроуновской культуры составлялись по отличному от перечисленных двух традиций рецепту.

С помощью EDХ-анализа был получен элементный состав керамики. Он дает схожую комбинацию по элементам с керамикой янковской культуры. Также присутствуют K, Na, Mg, Ti, Mn. В одном образце отмечен Zr. Соотношение элементов Al, Si, Fe во всех образцах исследованной керамики схожее. Это позволяет судить об одном источнике глинистого сырья, которое использовалось гончарами обеих культур.

Формовка сосудов производилась по донной программе. К краю донной лепешки крепились стенки, которые примазывались, образуя характерный для культуры выступ – закраину. Встречены 2 фрагмента, которые свидетельствуют об использовании двух лепешек для формовки донной части. После крепления стенок к донной лепешке с внешней стороны последней накладывалась еще одна, за счет чего дно приобретало более массивный и небрежный вид.

Тулово сосуда наращивалось из лент, которые крепились к стенкам внахлест снаружи. Возможен вариант крепления лент изнутри для отдельных частей сосуда. Некоторые изделия могли формоваться по емкостной программе, от венчика к тулову, по причине чего венчик, который находился на плоской поверхности, становился уплощенным [8].

Обработка поверхности производилась за счет минимального количества действий, заключавшихся в обмазке и тусклом лощении, которое покрывало не всю поверхность сосуда. По этой причине сосуды кроуновской культуры значительно отличаются от двух комплексов керамики, описанных выше. Поверхность сосудов имеет шероховатость, на поверхности выступают минеральные частицы. Чаще обмазкой обработана внутренняя поверхность сосудов. Декорирование сосудов также было минимальным и заключалось в прикреплении ручек-«пеньков». Для этого в стенке формировалось отверстие, в которое вставлялась заготовка ручки и тщательно примазывалась. Ручки имели округлые очертания или уплощались.

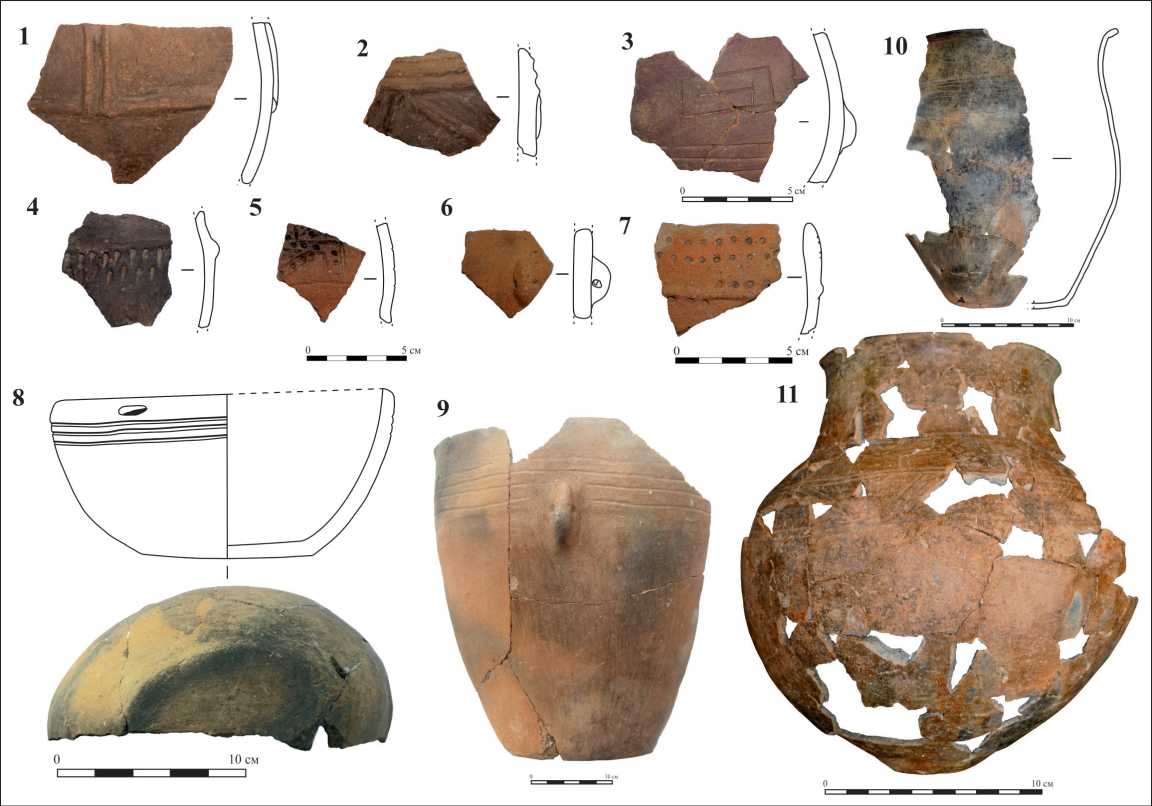

Керамические изделия имеют ровный оттенок на поверхности и в изломе. Цвета варьируют от светлых оттенков оранжевого до темно-коричневого. Темная полоса в изломе – признак недожога – отсутствует. Результаты сканирующей электронной микроскопии по- зволили зафиксировать единообразие в микроструктуре черепков. Как правило, в керамике прослеживаются вытянутые, параллельные поры на фоне сплавленных участков. Поры становятся крупнее, а их количество сокращается. Это свидетельствует об обжиге керамики при температурах до 900–950 °С [6]. Показатель водопоглощения для кроуновской культуры составил 15%. Это число находится на границе высокого и среднего показателей водопоглоще-ния [7].

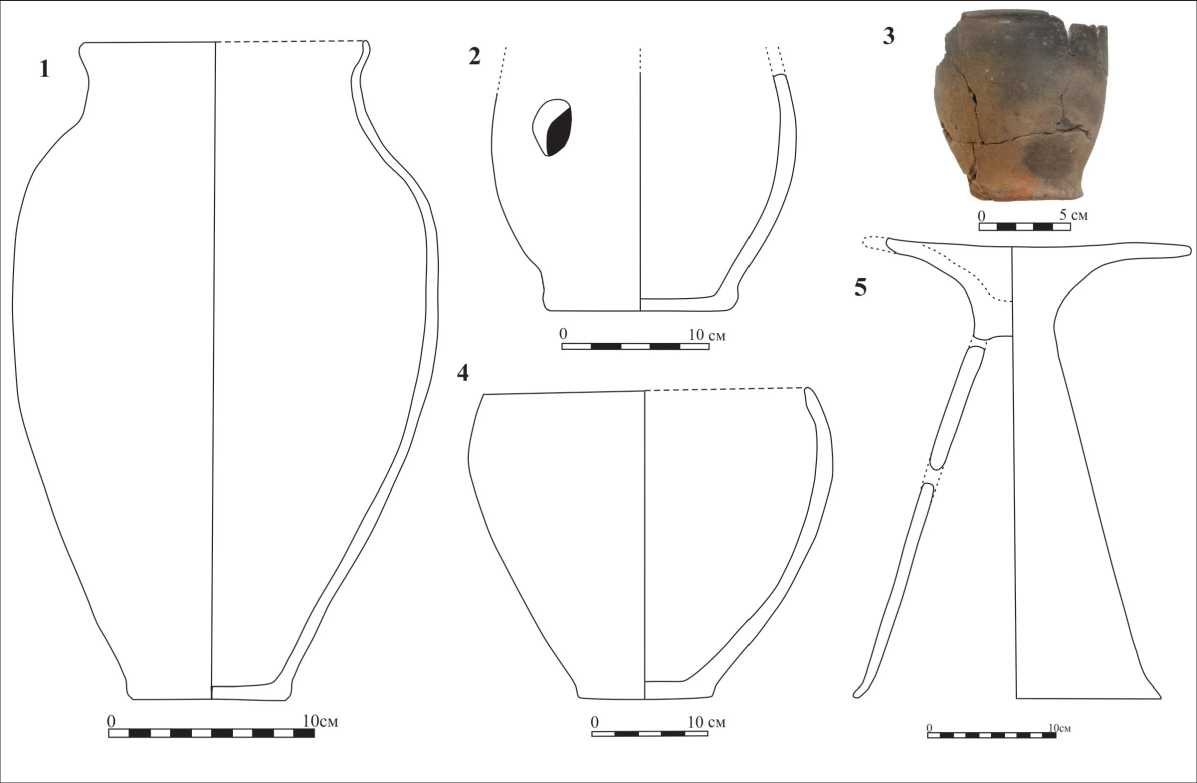

Морфология сосудов восстановлена по развалам и археологически целым сосудам. Всю керамику можно разделить на несколько категорий:

-

1. Сосуды без горловины . Сосуды слабопро-филированные, усечено-конической формы, в верхней части небольшое сужение стенок внутрь. К данному типу относятся несколько сосудов. 1) Археологически целый сосуд без горловины с загнутым внутрь венчиком и уплощенной кромкой. Контур сосуда слабопрофи-лированный. На уровне максимального расширения тулова в противоположных сторонах две налепные ручки. Дно сосуда плоское, диаметр – 6,4 см. Высота сосуда – 12,7 см. 2) Археологически целый сосуд без горловины с загнутым внутрь венчиком и уплощенной кромкой. Дно плоское, со слегка скругленными к верху краями. Внешний стык дна и придонной части не примазан. Венчик прямой, уплощенная кромка. На плечиках – ручка-«пенек». Диаметр дна – 8 см. 3) Развал керамического сосуда с сильной асимметрией тулова. Дно плоское и оформлено без тщательного примазывания к стенкам.

-

2. Сосуды с горловиной . Высокие вазовидные сосуды с узким дном, выпуклыми плечиками и короткой горловиной. Сюда можно отнести археологически целый сосуд с четкой профилированной воронковидной горловиной, отогнутым наружу венчиком с округлой кромкой. Тулово вытянуто по вертикали. Дно плоское, диаметр дна – 8 см. Горшки с невысокой шейкой и шаровидно-выпуклым туловом. Горловина – слабо выраженная, венчик отогнут наружу, округлая кромка. К данной категории отнесен развал керамического сосуда без донной части.

-

3. Чаши на поддонах . Встречены как развалы, так и отдельные фрагменты чаш или поддонов. Поддоны имеют коническую форму.

Таким образом, сосуды имели стандартизированные формы. Сосуды слабо профилированные, горловина отсутствует или слабо выражена (Рис. 6). Вся посуда плоскодонная, с характерной закраиной, образованной путем примазывания дна к стенкам сосудов.

Радиоуглеродные даты

Для памятника получены радиоуглеродные даты по углю из янковской мусорной кучи, горелым конструкциям из кроуновских жилищ и нагару на янковской керамике, которые позволяют нам определить хронологические рамки существования комплексов. Полученные даты представлены в таблице 1. Датировки материалов янковской культуры укладываются в диапазон IХ–VII вв. до н.э. Датировки, полученные из кроуновских жилищ, расположены в диапазоне VI–III вв. до н.э.

Заключение

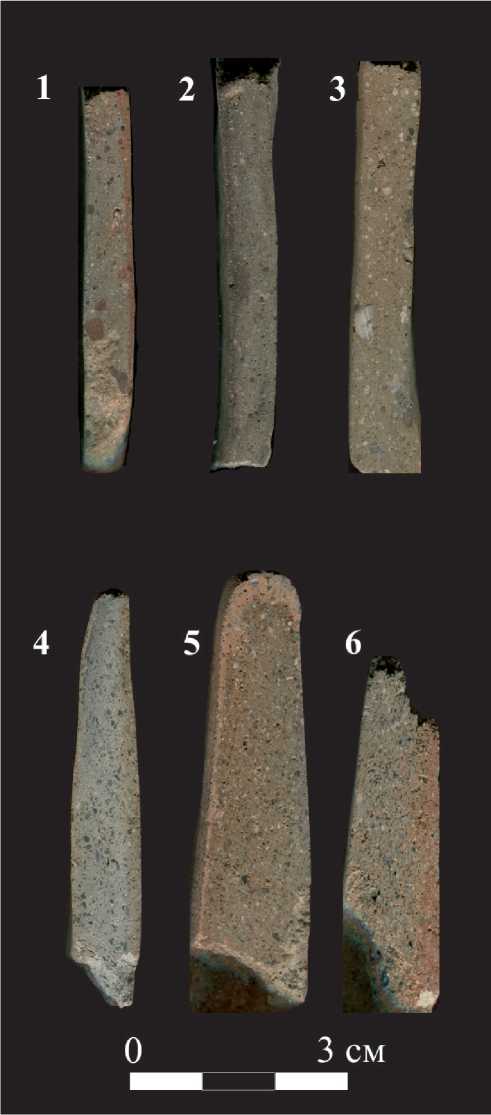

Рассмотренная в данной статье керамика с археологического памятника Солонцовая-2 определена двумя культурами раннего железного века – янковской и кроуновской. Важное сходство фиксируется в элементном составе керамики, что позволяет предполагать использование одного источника глинистого сырья. В большей степени между двумя комплексами фиксируются значительные различия. Для фор- мовочных масс янковской культуры характерно использование естественно запесоченных глин или глин с добавлением песка и дробленной дресвы. Примесь разнокалиберная, размеры варьируют от мельчайших до крупных (Рис. 7: 1–3). Формовочные массы кроуновской культуры специально подготавливались путем очищения глины от крупных минеральных включений, после чего в подготовленную глину вводился калиброванный песок (Рис. 7: 4–6). Формовка сосудов производилась также различными способами. Янковская традиция предполагает донную и донно-емкостную программы, при которых формируется плоское дно с отчетливым углом между дном и стенкой. Кроуновские сосуды оформлялись из массивной донной лепешки и примазанных стенок, образующих закраину. Встречены случаи использования дополнительной лепешки, наложенной с внешней стороны. Сходство наблюдается в использовании лент для изготовления тулова сосуда. Однако данный аспект нельзя рассматривать в качестве культурной преемственности [8]. Обработка поверхности керамики янковской культуры производилась более тщательно, чем в кроуновской. Декорирование также получило большее разнообразие в первой гончарной традиции, чем во

Рис. 6. Кроуновская керамика

Радиоуглеродные даты

Таблица 1

|

Лаб. номер |

Материал |

Радиоуглеродный возраст |

Календарный возраст |

Культура |

|

ЛУ-8961 |

Древесный уголь |

2670±70 |

2800±80 |

Янковская культура |

|

ЛУ-8960 |

Древесный уголь |

2510±90 |

2570±120 |

Янковская культура |

|

ЛУ-8964 |

Древесный уголь |

2450±120 |

2530±140 |

Кроуновская культура |

|

ЛУ-8966 |

Древесный уголь |

2330±70 |

2380±130 |

Кроуновская культура |

|

ЛУ-8963 |

Древесный уголь |

2250±50 |

2240±60 |

Кроуновская культура |

|

IAAA-190094 |

Пищевой нагар на внешней поверхности сосудов |

2,700 ± 20 |

2805±50 |

Янковская культура |

|

IAAA-190095 |

Пищевой нагар на внешней поверхности сосудов |

2,570 ± 20 |

2725±25 |

Янковская культура |

второй. Стоит отметить и возможные различия в обжиговом процессе. Керамика кроуновской культуры обжигалась при более высоких температурах, нет значительного разброса в степени спеченности глинистой массы в микроструктуре черепка. В целом для керамики обеих культур характерно использование печи в качестве устройства для обжига.

В отдельную группу выделена керамика, вызывающая особый интерес у археологов и известная как «черная серия» [5]. Основные этапы создания посуды построены по тем же принципам, что и в гончарной традиции янковской культуры, однако различия наблюдаются в оформлении венечной части (без подлепа жгута под кромкой) и дна сосуда (узкие донья). Орнамент расположен на плечиках сосудов и представлен одним или несколькими налеп-ными валиками или прочерченными линиями. Для данной группы керамики отмечается высокий процент фрагментов, подверженных дымлению.

Описанные керамические комплексы находят аналогии на уже известных археологических памятниках Приморья. Керамика янков- 28

ской культуры, обнаруженная на памятнике Солонцовая-2, имеет сходства с керамикой таких памятников, как Песчаный-1 [11], Малая Подушечка [1] и др. Отличный от янковского комплекс керамики находит аналогии на памятниках Черепаха-7 [5], Теляковского-2 [5].

Керамика кроуновской культуры не выбивается из круга ранее исследованных объектов археологического наследия, таких как Кроунов-ка-1 [10], Киевка [8] и др. Сходство прослеживается как в подборе определенных операций, выполняемых гончаром для создания изделия, так и в морфологическом единообразии представленной керамики.

Новая гончарная традиция янковской культуры была выделена недавно [5]. Схожесть комплексов керамики на памятниках Солонцовая-2 и Черепаха-7 безусловная. Требуется дальнейшая работа для проработки проблем: изучение особенностей создания керамической посуды, экспериментальное моделирование гончарного цикла, поиски аналогий в соседних регионах. Керамика, предварительно названная «черной серией», требует более детального исследования, так как один из признаков данной керами-

Рис. 7. Аншлифы керамики янковской (1–3) и кроуновской (4–6) культур ки – дымление – наблюдается не на всех образцах, отчего в комплексах нередко присутствуют фрагменты со светлыми цветовыми оттенками.

Памятник Солонцовая-2 содержит в себе находки различных культур. Керамика достаточно четко локализована на памятнике и тяготеет к определенным объектам. Были также получены радиоуглеродные даты, которые подтверждают нашу гипотезу о продолжительном заселении территории представителями двух культур.

Исследование памятника Солонцовая-2 позволило нам проследить определенные отличия в керамических комплексах культур раннего железного века, а также поставить вопрос о дальнейшей интерпретации отдельной группы керамики.

Список литературы Комплексное исследование керамики раннего железного века многослойного памятника Солонцовая-2

- Андреева Ж.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А. Янковская культура. М.: Наука, 1986.

- Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1996.

- Дюков Е.И. Комплекс 13.2 на памятнике Солонцовая-2 // Древние и традиционные культуры Сибири и Дальнего Востока: проблемы, гипотезы, факты. Материалы LVIII Российской (с международным участием) археолого-этно-графической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Омск, 25-27 апреля 2018 г.). Омск: Издатель-Полиграфист, 2018. С. 116-117.

- Дятлова Е.М., Климош Ю.А. Химическая технология керамики и огнеупоров. В 2-х ч. Ч. 1. Минск: БГТУ, 2014.

- Жущиховская И.С., Никитин Е.Ю. Новая гончарная традиция на памятниках янковской культуры периода палеометалла в Приморье // Российская археология. 2019. № 2. С. 35-49.

- Жущиховская И.С. Опыт применения электронной микроскопии в изучении археологической керамики юга Дальнего Востока // Записки Института истории материальной культуры РАН. 2017. № 16. С. 75-91.

- Жущиховская И.С. Показатель водопогло-щения древней керамики юга Дальнего Востока: опыт исследования // Тихоокеанская археология. Вып. 29. Владивосток, 2014. С. 27-49.

- Жущиховская И.С. Новый памятник кроуновской культуры в Приморье. Препринт. Владивосток: ИАПУ, 1979.

- Лазин Б.В., Попов А.Н. Новые данные по археологии эпохи палеометалла на берегах Уссурийского залива в Приморье // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2019. № 2. С. 5-12.

- Окладников А.П., Бродянский Д.Л. Кроуновская культура // Археология юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1984. С. 100-113.

- Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока: материалы к древней истории Дальнего Востока. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.

- Тетерина Т.И. Изучение древней керамики методом сканирующей электронной микроскопии с микрозондовым анализом // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 2. С. 13-15.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012.

- Shepard, A.O., 1985. Ceramics for the archeologist. Washington.