Комплексное исследование курганов и реконструкция климата Турано-Уюкской котловины Тувы скифского времени

Автор: Килуновская М.Е., Приходько В.Е., Бляхарчук Т.А., Семенов В.А., Глухов В.О.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное исследование скифского могильника Белое Озеро-3 в Турано-Уюкской межгорной котловине на территории Республики Тыва (Южная Сибирь). Согласно радиоуглеродному датированию древесины четыре его кургана возведены 2 565-2 390 (калиброванные даты, 1а) или 2 465-2 380 (некалиброванные) л.н. Установлено, что в четырех курганах сложной конструкции с захоронениями в срубах над валиком выкида и на периферийном кольце лежали камни, в кург. № 3, окруженном рвом, - плиты, в кург. № 4 - сооружена дополнительная насыпь. Вскрыто 12 744 м2 межкурганного пространства с 38 поминальными выкладками. Найдены фрагменты золотых фигурок различных животных, керамика, наконечники стрел, принадлежавшие уюкской культуре. По палинологическим данным определено, что в период строительства первых двух курганов некрополя климат был немного влажнее, чем современный, при сооружении еще одного кургана через 95 лет появились признаки засушливости климата, а во время, соответствующее заключительной фазе строительства некрополя, началось увлажнение. О смене экологических условий прошлого свидетельствует динамическое изменение количества и состава пыльцы экологических групп растений: ксерофитов, мезофитов, гидрофитов и рудералов. Сухостепные сообщества преобладали над мезофитными, гидрофитная растительность и лиственничники росли у водоемов. Отмечались динамическое изменение антропогенного прессинга на ландшафт и его усиление в начальную и заключительную фазы создания некрополя в уюкское время. Фоновые и древние почвы имеют большое сходство свойств. Это свидетельствует об отсутствии существенных изменений палеоклимата в период строительства некрополя и его близости к современной природной обстановке.

Палинологический анализ, радиоуглеродное датирование, скифские курганы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145843

IDR: 145145843 | УДК: 903.53 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.082-092

Текст научной статьи Комплексное исследование курганов и реконструкция климата Турано-Уюкской котловины Тувы скифского времени

Изучение археологических памятников позволяет получить информацию о хозяйствовании и погребальном укладе разных этносов, об изменении древних почв и растительности по сравнению с современными фоновыми аналогами, на основе которой возможно реконструировать природную обстановку в прошлом. Сведений о природных условиях голоцена и их хронологии для Тувы немного. Так, для Турано-Уюк-ской котловины в Туве дана характеристика климата голоцена, базирующаяся на результатах палинологического изучения колонки отложений Белого озера [Дирксен, Чугунов, 2007]. Имеются палеопалиноло-гические данные для более высокогорных районов Алтае-Саянского региона [Ямских, 1983, 1995; Чистяков и др., 1997; Blyakharchuk et al., 2007; Blyakharchuk, Chernova, 2013]. Археологи изучали исторические памятники на территории планируемого строительства в Туве железной дороги Элегест – Кызыл. Цель нашей работы – проведение комплексного изучения скифских курганов этого региона для выявления особенностей погребального обряда, реконструкции климатических и ландшафтных условий прошлого на основании материалов почвенных и палинологических исследований.

Объекты и методы исследования

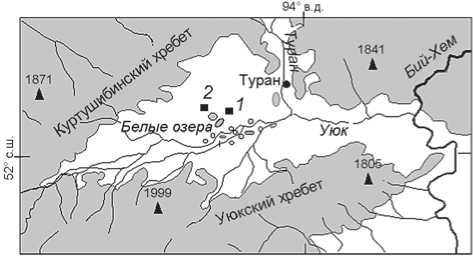

Могильник Белое Озеро-3, исследовавшийся в 2013 г., находится в Долине Царей в Турано-Уюк-ской котловине, в 5 км от пос. Аржан, в 83 км от г. Кызыл в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва (координаты памятника: 52o04,458′ с.ш.; 93o44,092′ в.д., высота 840 м над ур. м.) (см. рисунок ). Долина протяженностью 80 км, шириной 30–40 км окружена Куртушибинским и Уюкским хребтами Западного Саяна. Здесь располагается заболоченная депрессия с несколькими солеными озерами, каждое из которых называется Белое. Уюк и Туран – основные реки региона – относятся к бассейну р. Енисей. Климат котловины резко-континентальный, среднегодовая температура воздуха составляет –3,0 оС, января достигает –34,9 оС, июля – 16,9 оС. Здесь ежегодно выпадает 330 мм атмосферных осадков, из них 70 % – летом (по данным метеостанции г. Туран).

Основная часть почв котловины относится к степному криоаридному типу; преобладают черноземы южные и темно-каштановые почвы [Носин, 1963; Волковинцер, 1978]. До начала 1990-х гг. территория вокруг курганов распахивалась, сейчас используется как пастбище. На этих угодьях распространены пырей ( Elytrigia repens) , змеевка ( Cleistogenes

Расположение некрополя Белое Озеро-3 ( 1 ) и кургана Аржан-2 ( 2 ).

squarrosa) , осока ( Carex duriuscula), вьюнок ( Convolvulus arvensis), лапчатка (Potentilla bifurca), полыни (Artemisia scoparia, А. frigida), щетинник зелёный ( Setaria viridis), марь белая (Chenopodium album) , ка-рагана карликовая (Caragana pygmaea) и др. За прошедшее время после распашки растительные сообщества не успели восстановиться ввиду значительной пастбищной перенагрузки (из-за близости к стоянке чабанов) и недо статочного периода реабилитации. По долинам рек встречаются остепненные леса из березы, тополя и ив. Нижнюю часть лесного пояса окружающих хребтов занимают лиственничные, березовые, еловые и сосновые леса [Куминова, 1983; Дубровский и др., 2014].

Использование почвенно-археологического подхода предполагает сравнение свойств палеопочв, погребенных под археологическими памятниками, с их современными фоновыми аналогами. Проводится также спорово-пыльцевой анализ этих почв. Такие сопряженные исследования позволяют получить более полные сведения для реконструкции изменения палеоэкологических условий во времени и пространстве [Чистяков и др., 1997; Приходько и др., 2014; Чен-дев и др., 2016; Gerasimenko, 1997].

Нами изучены морфологические особенности двух фоновых и четырех погребенных почв: наличие солонцеватости, засоленности и новообразований карбонатов, гипса и легкорастворимых солей, их глубина залегания, формы и состав. Образцы почв отбирали послойно через 10 см до глубины 1 м и через 20 см – из толщи 1–2 м. На палинологический анализ взяты пробы из поверхностного слоя 0–2 см палеопочв из четырех курганов, здесь же были отобраны образцы палеопочв через 0–10 см до глубины 30 см на почвенные анализы. На площадке взяты пять образцов фоновой почвы с глубины 0–10 см.

Анализы проводились в Центре коллективного пользования Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН общепринятыми методами: Сорг. – по Тюрину, рН – по- тенциометрически (почва : вода = 1,0 : 2,5), СО2 карбонатов – титриметрически, гранулометрический состав – пирофосфатным методом, состав обменных катионов – по Шолленбергеру, подвижный фосфор и калий – по Мачигину [Воробьева, 1998]. Радиоуглеродный анализ древесины из погребений проведен в радиоуглеродной лаборатории Института истории материальной культуры РАН (руководитель Г.И. Зайцева). Для калибровки данных использовали программу: [Stuiver, Reimer P.J., Reimer R., 2005]. Выделение пыльцы и спор из слоя 0–2 см палеопочв проведено в Киеве под руководством д-ра геогр. наук, проф. Н.П. Герасименко по описанной методике [Gerasimenko, 1997]. Образцы почв (100 г) последовательно обработаны соляной кислотой (HCl, 10 %), пирофосфатом натрия (15 %), повторно соляной кислотой (HCl, 10 %), гидроксидом калия (10 %) и фтористоводородной кислотой (40 %). Сепарация палиноморф из о садка проведена с использованием тяжелой жидко сти (CdI2 + KI) с удельным весом 2,2 г/см3.

Спорово-пыльцевой анализ выполнен Т.А. Бляхар-чук на световом микроскопе при увеличении в 400 раз. Раздельно для неспоровых и споровых растений проведена оценка по экологическим группам: ксерофит-ные, мезофитные, гидрофитные, ксерогидрофитные и рудеральные [Куминова, 1983]. Для Тувы злаки отнесены в группу мезофитов, а не степных растений, т.к. содержание их пыльцы повышено в более влажных местообитаниях высокогорий и степей региона, по сравнению с более сухими степями [Blyakharchuk, Chernova, 2013]. Множественность экологических ниш плаунка ( Lycopodiella inundata ) позволяет причислить его к мезофитам, гидрофитам и рудералам. Для Тувы плаунок отнесен к рудералам, потому что он хорошо разрастается на нарушенных и переувлажненных почвах по берегам озер и ручьев. Спирея ( Spirea alpina ) и карликовая березка, формирующие заросли в высокогорьях Тувы, включены в группу мезофитов.

Результаты археологических исследований

Изучаемые курганы по конструкции и погребальному обряду отличаются друг от друга. Они состоят из насыпи высотой 50–90 см, сложенной из камней и гумусового супесчаного материала, и валика выброса из центрального захоронения, который представлен супесью красноватых оттенков. По краю наземного сооружения трех курганов имеется кольцо-крепида из крупных камней. В кург. № 3, опоясанном неглубоким рвом, вместо камней уложены крупные плиты. Ближе к краю насыпи находятся более крупные камни, в центре кургана они отсутствуют. В кург. № 4 вначале насыпали слой почвы, а потом выкопали могильную яму и над ней соорудили земляную насыпь, которую облицевали камнями.

Валики выброса высотой 50–80 см укрыты камнями, сложенными в один-два слоя. В них зафиксированы сопроводительные захоронения, в основном детские. В кург. № 1 было детское захоронение в каменном ящике. В валике выброса кург. № 3 находились одно захоронение в деревянном срубике и четыре в каменных ящиках. В кург. № 4 обнаружено захоронение-кенотаф в каменной выкладке, возможно, имитация захоронения ребенка или последа. Кроме того, под валиком выброса и около кольца ограды найдены небольшие каменные треугольники – ритуальные захоронения, которые у тувинцев и хакасов, по этнографическим наблюдениям, являются захоронениями последа. Вокруг курганов отмечены ритуальные кольцевые каменные выкладки.

Дромо сы, прорезающие валик выброса в югозападном направлении, зафиксированы в кург. № 4 и в северо-западном направлении – в кург. № 3. Возможно, это были грабительские или подхоронитель-ные ходы. В кург. № 4 дромос тянулся до перекрытия сруба и был заполнен камнем.

Погребальные ямы имели прямоугольную форму, глубину ок. 4 м, ориентированы углами по странам света. Ямы над срубом заполнены темно-серым материалом, ближе к стенкам – красной супесью. В центральной яме кург. № 4 (возможно, кург. № 1) на глубине 2 м была сделана приступка, на которой уложены дополнительная деревянная рама и перекрытие, характерные для ранней уюкско-алдыбельской традиции. В ямах находились срубы, перекрытые полубревнами или лагами в несколько слоев. Перекрытие и пол из деревянных досок лежали в направлении СЗ – ЮВ. В кург. № 2 и 3 между верхним и нижним слоями перекрытия проложена береста, в кург. № 3 береста лежала и на верхнем венце сруба. В нижних бревнах перекрытия сделаны вырубы для их крепления на бревнах сруба. Зафиксировано 15 бревен длиной ~ 3 м, шириной ~ 0,2 м.

Срубы высотой ок. 1 м сложены из бревен в три-четыре венца в обло и ориентированы углами по странам света. Их внешние размеры 3 × 3 м, внутренние – 2,5 × 2,5 м. В нижнем венце срубов сделаны вырубы, в которые вставлялись доски пола. Под досками в некоторых местах была сделана подсыпка для выравнивания пола.

Количество погребенных и их поза не установлены, т.к. все захоронения разграблены. Все перекрытия проломлены в центре, вероятно, грабителями для проникновения в ямы. Только в кург. № 1 на северозападном и юго-восточном краях центральной могилы обнаружены остатки скелетов, извлеченных со дна центральной могилы и уложенных на деревянные по- мосты. В кург. № 2 внутри центральной могилы были захоронены мужчина и ребенок, скорее всего, после разграбления. Погребения могли носить жертвенный характер.

Материал из погребений представлен в основном фрагментами золотых нашивок на одежду в виде фигурок грифонов, горного козла, льва, типичных для уюкской культуры. Наборный пояс на кожаной основе с бронзовыми обоймами является атрибутом алды-бельской культуры. Наконечники стрел из кости и бронзы с укороченным бойком и длинным черешком соответствуют ранним периодам скифского времени Тувы.

В ритуальных кольцевых выкладках обнаружена керамика скифского облика. Она представлена сосудами баночной формы двух типов – красноглиняного и сероглиняного, с выделенными венчиками и налепа-ми с насечками под валиками. Такие сосуды характерны в основном для алды-бельской культуры. В насыпи кург. № 4 найден средневековый клад – полностью сохранившийся доспех типа бригандины.

Все исследованные погребальные комплексы имеют черты, соответствующие уюкской культуре скифского времени.

Результаты палинологического исследования

Для характеристики современной растительности взяты опубликованные спорово-пыльцевые данные двух почв, отобранные в 2 км от рассматриваемого участка [Дирксен, Чугунов, 2007]. Количе ство спор определено как разность между 100 % и суммой пыльцы древесной и травяной групп (табл. 1). В общем составе пыльцевых спектров современной почвы травы и кустарнички составляют 78 %, древесные – 22, в т.ч. пыльцевые зерна сосен ( Pinus sibirica и P. Sylvestris , их не разделяли) – 9, пихты ( Abies sibirica ) и лиственницы ( Larix ) – 2, ели ( Picea obovata ) – менее 1 %. Среди травяного покрова преобладает пыльца полыни – 36 и 41 %, злаки и осоки составляют по 7 и 16, маревые – 3 и 5, эфедра и астровые – по 1 и 3 %.

В каждом образце палеопочв определяло сь 454–555 ед. пыльцы и спор. Их видовое разнообразие варьирует от 21 до 48 пыльцевых типов. Споры папоротников и мхов в палеообразцах составили 8–30 %, в фоновых – 24–27 %. В составе фоссильных палино-спектров доминируют пыльцевые зерна трав; в трех палеопочвах их доля больше, чем в современных пробах; древесных палиноморф, напротив, меньше – 7–21 %. Среди последних господствует пыльца сосны сибирской (кедра) ( Pinus sibirica ) – от 1 до 11 %, палиноморфы сосны обыкновенной ( P. sylvestris ) и ли-

Таблица 1. Палинологический состав современных и ископаемых почв рассматриваемых курганов

|

Палиноморфы |

Фоновые почвы * |

Курганы |

||||

|

№ 3 |

№ 2 |

№ 1 |

№ 4 |

|||

|

1 |

2 |

2 565 л.н. |

2 520 л.н. |

2 425 л.н. |

2 390 л.н. |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Деревья |

||||||

|

Pinus sibirica кедр сибирский + P. sylvestris со- |

||||||

|

сна обыкновенная |

19 |

18 |

3 |

15 |

3 |

9 |

|

P. sylvestris сосна обыкновенная |

– |

– |

1 |

4 |

1 |

2 |

|

P. sibirica кедр сибирский |

– |

– |

1 |

11 |

1 |

7 |

|

Abies sibirica пихта |

2 |

1,3 |

0,4 |

0,3 |

– |

– |

|

Picea obovata ель |

0,4 |

0,4 |

– |

0,3 |

– |

0,3 |

|

Larix лиственница |

1 |

1 |

4 |

5 |

4 |

3 |

|

Betula pendula береза бородавчатая |

– |

– |

– |

0,3 |

– |

2 |

|

Betula alba береза пушистая |

– |

– |

– |

0,3 |

– |

0,3 |

|

Salix ива |

– |

– |

0,2 |

– |

– |

2 |

|

Итого |

22 |

21 |

7 |

21 |

7 |

16 |

|

Ксерофиты |

||||||

|

Artemisia полынь |

41 |

36 |

40 |

41 |

49 |

47 |

|

Ephedra эфедра |

3 |

2 |

1 |

5 |

0,6 |

0,3 |

|

Limonium vulgare кермек |

– |

– |

– |

– |

– |

0,8 |

|

Итого |

44 |

38 |

41 |

46 |

50 |

48 |

|

Мезофиты |

||||||

|

Androsace проломник |

– |

– |

3 |

5 |

1 |

0,5 |

|

Aster (type) сложноцветные |

0,7 |

2 |

0,8 |

1,1 |

0,2 |

2 |

|

Betula nana береза карликовая |

3 |

10 |

– |

1 |

0,2 |

3 |

|

Bupleurum володушка |

– |

– |

0,4 |

– |

– |

0,5 |

|

Dryas дриада |

– |

– |

0,7 |

– |

– |

– |

|

Fabaceae бобовые |

– |

– |

0,2 |

– |

1 |

1,1 |

|

Galium подмаренник |

– |

– |

– |

– |

0,2 |

0,3 |

|

Geranium герань |

– |

– |

0,4 |

0,3 |

– |

0,5 |

|

Hypericum (type) зверобой (тип) |

– |

– |

1 |

– |

8 |

2 |

|

Lamiaceae губоцветные |

– |

– |

0,8 |

– |

– |

0,3 |

|

Phlomis зопник |

– |

– |

– |

– |

0,2 |

0,3 |

|

Pedicularis мытник |

– |

– |

0,6 |

– |

– |

0,5 |

|

Poaceae злаковые |

14 |

16 |

4 |

6 |

4 |

8 |

|

Polygonum alpinum горец горный |

– |

– |

– |

– |

– |

0,8 |

|

Ranunculaceae лютиковые |

– |

– |

0,2 |

0,3 |

– |

– |

|

Rosaceae розоцветные |

– |

– |

2 |

0,3 |

5 |

1,1 |

|

Rumex щавель |

– |

– |

0,2 |

– |

– |

0,3 |

|

Saxifraga камнеломка |

– |

– |

3 |

1 |

– |

2 |

|

Scrophulariaceae норичниковые |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Spiraea (type) спирея (тип) |

– |

– |

12 |

11 |

12 |

2 |

|

Итого без споровых |

18 |

28 |

29 |

27 |

33 |

28 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Trilete ferns папоротник (3-лучевые споры) |

– |

– |

– |

0,7 |

– |

0,4 |

|

Monolete ferns папоротник (1-лучевые споры) |

– |

– |

0,9 |

3,3 |

– |

– |

|

Итого споровых |

– Ксероги |

– дрофиты |

0,9 |

4 |

– |

0,4 |

|

Carex осока |

14 |

7 |

1 |

2 |

0,4 |

2,7 |

|

Equisetum хвощ (споровые) |

– Гидро |

– фиты |

– |

1 |

– |

2,3 |

|

Bryales гипновые мхи |

– |

– |

1,3 |

2,0 |

1,1 |

2,1 |

|

Lycopodium clavatu m плаун булавовидный |

– |

– |

1,1 |

– |

1,1 |

– |

|

Lycopodium lagopus плаун заячий |

– |

– |

– |

3,1 |

1,1 |

2,6 |

|

Lycopodum dubium плаун сомнительный |

– |

– |

0,9 |

0,7 |

0,2 |

3,2 |

|

Sphagnum сфагнум |

– |

– |

0,2 |

0,7 |

0,2 |

1,3 |

|

Итого |

– Руд |

– ералы |

4 |

7 |

4 |

8 |

|

Cannabis конопля |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Cichoirioideae цикориевые |

– |

– |

19 |

1 |

9 |

1 |

|

Chenopodiaceae маревые |

3 |

5 |

0,4 |

1 |

0,2 |

1 |

|

Plantago подорожник |

– |

– |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,3 |

|

Urtica крапива |

– |

– |

1 |

0,3 |

0,6 |

2 |

|

Итого без споровых |

3 |

5 |

21 |

4 |

10 |

4 |

|

Lycopodiella inundata плаунок заливаемый споровый |

– |

– |

3 |

11 |

9 |

18 |

|

Споры папоротников и мхов, % |

27 |

24 |

8 |

23 |

14 |

30 |

|

Комочки пыльцы, % |

– |

– |

1,3 |

1,1 |

1,8 |

1,5 |

|

Споры грибов, % |

– |

– |

42 |

24 |

7 |

19 |

|

Сумма палиноморф, шт. |

– |

– |

555 |

454 |

549 |

531 |

*Данные: [Дирксен, Чугунов, 2007]. Содержание палиноморфов < 0,5 %, найденных в одной палеопочве, не приведено в таблице, но учтено в сумме разных экологических групп.

ственницы ( Larix ) составляют 1–5 %; единичны пыльца ели ( Picea obovata ), пихты ( Abies sibirica ) и березы ( Betula ).

Содержание пыльцы подгруппы ксерофитно-степ-ных растений в палеопочвах колеблется от 41 до 50 %, среди них преобладает пыльца полыни. Обильна также пыльца мезофитных растений – от 8 до 32 %. Основными представителями этой подгруппы являются палиноморфы спиреи (Spirea) 2–12 %, зверобоя (Hypericum type), злаков (Poaceae) и розоцветных (Rosaceae). Цикориевидные (Cichorioideae), отнесенные нами к рудералам, принадлежат также к мезофитам. Количество пыльцы и спор гидрофитных растений невелико – от 4 до 8 %. В их составе доминируют гипновые мхи (Bryales) и разные виды плаунов (Lycopodium). Наименьшая доля принадлежит осоке и хвощу. Кроме того, встречено много микроугольков и спор грибов. Содержание пыльцы злаков и осок в современных спектрах составляет по 7–16 %, ископаемых – 4–8 и 0,4–3,0 % соответственно. Известно, что пыльца злаков плохо сохраняется в палеопочвах.

В регионе на сухих участках распространена степная растительность, увлажненные местообитания заняты растительными сообществами с преобладанием мхов, плаунов, хвощей, осок.

Для исследуемых объектов специфичны клам-сы, или комочки пыльцы (1–2 %), которая не успела созреть и распасться на отдельные зерна. Это может быть следствием воздействия экстремальных погодных условий и антропогенного влияния, например, вытаптывания и стравливания скотом [Schlütz, Lehmkuhl, 2007].

Особенности морфологии почв

Мощно сть бывшего пахотного слоя составляет 25 см. Мощность гумусового профиля, включающего горизонты А1 и АВ, достигает 40–45 см. Карбонатные новообразования в профиле фиксируются на глубине 35–42 и до 200 см (дно разреза). Слой максимального скопления углекислых солей залегает на глубине 40–80 см; их новообразования обильно представлены мучнистой формой.

Изучение межкурганного про странства показало, что на расстоянии до 50 м от курганов горизонт А1 был снят при сооружении курганов и перемещен в насыпь курганов в скифское время. За 2 500 лет вокруг курганов сформировались новые горизонты почв; на расстоянии до 20 м от кургана мощность горизонта А1 составляет 10–15 см, горизонта АВ – несколько сантиметров. С удалением от кургана на 20–50 м мощность горизонта А1 постепенно возрастает до 20–25 см, горизонта АВ – до 10 см и приближается к мощности современных почв.

Материал погребенных горизонтов А1 и АВ не вскипает от соляной кислоты. В целом по морфологии профили палеопочв похожи на фоновые почвы. Исследуемые почвы представлены темно-каштановыми среднемощными супесчаными.

Химические свойства почв

В фоновых супесчаных почвах тонкодисперсные фракции – тонкопылеватая и илистая, концентрирующие Сорг. и питательные элементы, – составляют по 8–11 % в сумме (табл. 2), их распределение в пределах профиля довольно равномерное. Величина pH водной вытяжки фоновых почв варьирует по профилю от слабо щелочной (8,1) в верхних горизонтах до сильно щелочной (9,0–9,4) в нижних. Емкость катионного обмена невелика – 11–15 смоль(экв)/кг почвы. В составе обменных катионов преобладает кальций – 80–90 %, магний составляет 9–12, натрий – 0,4–2,5 %.

Фоновые почвы содержат в бывшем пахотном горизонте 0,8–1,0 % Сорг., его количество уменьшается в горизонте АВ до 0,6 %. Обогащенность подвижными формами фосфора и калия в корнеобитаемом слое 0–40 см колеблется от 11 до 14 и от 6 до 17 мг/100 г почвы соответственно. Содержание подвижного калия в почвах соответствует повышенной градации, подвижного фосфора – средней.

По аккумуляции СО2 карбонатов исследуемые почвы делятся на две группы: содержание в слое 40–100 см 4,1 и 6,2–8,0 %. Фоновые почвы не засолены, количество легкорастворимых солей составляет менее 0,1 %. Спорадически в одном фоновом разрезе и разрезе 2 палеопочв на глубине 40–70 см они встречаются в количестве 0,5 %.

По многим химическим свойствам подкурганные палеопочвы близки к фоновым аналогам. Содержание Сорг. в палеопочвах ниже, чем в фоновых, что объясняется прекращением поступления опада и минерализацией Сорг. в течение длительного времени. По аккумуляции углекислых солей две исследованные палеопочвы близки к первой группе фоновых почв, в которых содержание СО2 карбонатов в слое на глубине 40–100 см составляет 4,1 %, и две палеопочвы – ко второй группе (8 %). Отсутствие обменно-

Таблица. 2. Основные показатели свойств изученных почв, %

Обсуждение результатов

По результатам археологических исследований могильник Белое Озеро-3 отнесен к уюкской культуре скифского времени. Диагностирующим материалом являются фрагменты золотых нашивок на одежду в виде фигурок различных животных, фрагменты керамики, наконечники стрел.

Палинологическое исследование показало, что в палеопочвах трех из четырех курганов обилие древесной пыльцы в среднем на 5–15 % меньше, чем в современных аналогах (в кург. № 2 равно таковому). В современных почвах доля палиноморф кедра и сосны обыкновенной значительно больше, чем в трех ископаемых почвах . Пыльца сосен, которая продуцируется деревьями в большом количестве, хорошо сохраняется и переносится на большие расстояния, могла быть занесена ветром с горных склонов вокруг котловины. Именно поэтому в современных безлесных высокогорных пыльцевых спектрах Юго-Западной Тувы обнаруживается до 20 % пыльцы кедра, занесенной с Алтая [Blyakharchuk et al., 2007].

Пыльца лиственницы очень крупная, тяжелая и не разносится на дальние расстояния. Поэтому ее содержание, даже небольшое, указывает на существование рядом локального лиственничного древостоя. Содержание пыльцы лиственницы больше во всех палеопочвах (3–5 %), по сравнению с современными аналогами (1 %). В почвах позднего кургана ее пыльцы несколько меньше, чем в других погребенных почвах. Не исключено, что это результат вырубки лесов. Образовавшиеся на их месте пустоши поддерживались постоянным выпасом большого поголовья скота на этих участках. Небольшое количество локального лиственничного древостоя в регионе – скорее всего, результат его полного сведения в настоящее время, а не климатического влияния.

Варьирование количества древесной пыльцы могло быть следствием изменения площадей лесов и смены преобладающих направлений ветров. Доминирование северных ветров в период цветения древесных пород способствовало приносу их пыльцы с Западного Саяна; преобладающие южные ветры приносили больше палиноморф трав степей. Господствовавшие направления ветров также могли существенно влиять на климат, принося влагу с севера и северо-запада воздушными массами и засухи – с южными ветрами.

Согласно двум-трем радиоуглеродным датам для древесины каждого кургана, объекты были возведены 2 565–2 390 л.н. (калиброванные даты, 1 σ ) или

Таблица 3. Радиоуглеродные даты для древесины из курганов *

|

№ кургана |

Шифр лаборатории |

14С-дата, л.н. |

Калиброванные значения, л.н. |

|||

|

1σ |

2σ |

|||||

|

диапазон; вероятность |

среднее |

диапазон; вероятность |

среднее |

|||

|

1 |

LE-10344 |

2 430 ± 25 |

2 363–2 489; 0,975 |

2 425 ± 65 |

2 355–2 505; 0,749 |

2 430 ± 75 |

|

2 634–2 696; 0,192 |

||||||

|

LE-10367 |

2 410 ± 18 |

2 359–2 438; 0,979 |

2 354–2 489; 0,993 |

|||

|

2 |

LE-10356 |

2 380 ± 50 |

2 345–2 472; 0,948 |

2 520 ± 177 |

2 325–2 540; 0,821 |

2 520 ± 192 |

|

LE-10375 |

2 460 ± 25 |

2 459–2 520; 0,320 |

2 379–2 549; 0,453 |

|||

|

2 587–2 617; 0,182 |

2 552–2 620; 0,214 |

|||||

|

2 632–2 699; 0,440 |

2 628–2 705; 0,333 |

|||||

|

2/2 |

LE-373 |

2 465 ± 25 |

2 482–2 539; 0,310 |

2 426–2 712; 0,973 |

||

|

2632–2699; 0,434 |

||||||

|

3 |

LE-10366 |

2 470 ± 40 |

2 484–2 544; 0,294 |

2565 ± 138 |

2 379–2 717; 1 |

2 540 ± 177 |

|

2 557–2 619; 0,302 |

||||||

|

2 629–2 703; 0,370 |

||||||

|

LE-10368 |

2 440 ± 18 |

2 427–2 492; 0,564 |

2 360–2 501; 0,672 |

|||

|

2 640–2 679; 0,301 |

2 635–2 694; 0,257 |

|||||

|

4 |

LE-10346 |

2 380 ± 30 |

2 349–2 432; 1 |

2390 ± 40 |

2 342–2 490; 0,984 |

2 415 ± 75 |

|

LE-10347 |

2 380 ± 30 |

2 349–2 432; 1 |

2 342–2 490; 0,984 |

|||

*Не приведены даты с вероятностью менее 0,1.

2 465–2 380 л.н. (некалиброванные даты) (табл. 3). Определена последовательность сооружения курганов как хроноряд – № 3–2–1–4. Ранжирование полученных спорово-пыльцевых спектров подкурганных почв в такой последовательности позволило выявить особенности.

Для начального этапа строительства некрополя выявлены признаки, которые, с одной стороны, свидетельствуют о том, что природные условия были немного влажнее современных: большая численность пыльцы мезофитов в палиноспектре палеопочвы кург. № 3 по сравнению с фоном, максимальное количество спор грибов среди палеопочв. С другой стороны, некоторые особенности указывают на бóльшую засушливость климата: в палиноспектре палеопочвы кург. № 3 суммарное количество пыльцы деревьев меньше, чем в современных спектрах, и минимальное содержание пыльцы гидрофитов среди изученных палеопочв. Указанные противоречия можно объяснить следующим образом: в начале строительства некрополя климат был влажнее, чем в настоящее время, об этом свидетельствует пыльца мезофитов. Возможно, признаки гумидности данного этапа несколько затушевываются большим количеством палиноморф цикориевых (19 %, в других палеопочвах их 1–9 %), которые являются рудералами и свидетельствуют об антропогенном нарушении ландшафтов. В видовом составе деревьев фоссильного спектра доля локальной лиственницы преобладает над заносной пыльцой сосен, в фоне – наоборот.

В период сооружения кург. № 2, через 45 лет после начала строительства некрополя, тренд увлажнения климата продолжился. На это указывает увеличение количества пыльцы деревьев и гидрофитов, в т.ч. плаунка, по сравнению с современным палино-спектром. Через 95 лет появились признаки нарастания засушливости климата (кург. № 1): небольшое количество пыльцы древесных пород, гидрофитов, спор мхов и папоротников, увеличение на 3–7 % содержания пыльцы ксерофитов, по сравнению с фоном, минимальное распространение спор грибов. В спектре кург. № 1 довольно много мезофитов, но при этом отмечается минимальное количество пыльцы гидро-фитных растений. Из этого следует, что участки, ранее покрытые гидрофитной растительностью, стали суше и перешли в состояние луговых степей с мезофитной растительностью.

Для финального периода строительства некрополя характерны особенности, которые указывают на возрастание увлажненности климата: увеличилось количество палиноморф деревьев, гидрофитов, а также спор, расширился состав мезофитов. На заключительном этапе возведения некрополя количество рудералов значительно возрастает преимущественно за счет распространения плаунка, при этом пыльца цикориевых почти полностью исчезает. Это свидетельствует об усилившемся антропогенном прессинге на ландшафт в виде пастбищной дигрессии по берегам водоемов.

Древние и фоновые современные почвы близки по многим свойствам. Палеопочвы отличаются от фоновых аналогов меньшим содержанием Сорг.. Ранее было показано, что в верхних горизонтах степных почв через 2 тыс. лет погребения под насыпями сохраняется ок. 50 % Сорг. от исходного содержания [Иванов, 1992]. Реконструированное количество Сорг. в слое 0–30 см древних почв больше, чем в современных аналогах, с учетом того, что за 2 500 лет минерализовалось 50 % гумуса. Содержание Cорг. в слое 0–10 см палеопочв составляет 0,74 ± 0,08 %, реконструированное – 1,46 ± 0,15 %, в фоновых почвах – 0,96 ± 0,10 %. Однако сопоставление древних почв корректнее проводить с целинными аналогами, т.к. под влиянием распашки целины отмечается убыль Сорг.. При переводе пахотных почв участка в пастбищное состояние почвы не смогли восстановить свое плодородие ввиду небольшой длительности переходного периода (13 лет), пастбищной дигрессии и потепления климата. Так, в 1977–2006 гг. по сравнению с 1961–1990 гг. (период климатической нормы, предложенный Всемирной метеорологической организацией) в Турано-Уюкской котловине среднегодовая температура почвы возросла на 1,8 ºС, воздуха – на 2,4 ºС, при этом проявилась тенденция сокращения атмосферных осадков, обусловившая некоторое уменьшение продуктивности угодий за последние 30 лет [Андрейчик, 2011].

Содержание Сорг. в слое 0–10 см целинных супесчаных темно-каштановых почв, по данным массовых анализов, составляло 1,2–1,7 % [Носин, 1963, с. 242]. Таким образом, сравнение реконструированного количества Сорг. в уюкских палеопочвах с целинными аналогами показывает, что почвы мало различаются по содержанию Сорг. в слое 0–10 см. Сопоставление целинных и фоновых почв позволило выявить убыль Сорг. в слое 0–10 см на 34 относительных % в результате антропогенной нагрузки. Следовательно, произошло приблизительно такое же сокращение Сорг. и в слое 10–30 см фоновых почв (бывший пахотный слой). На основе этих данных мы рассчитали количество Сорг., которое могло быть в фоновых почвах слоя 10–30 см до антропогенной нагрузки. Оно оказалось больше, чем реконструированное содержание Сорг. в слое 10–30 см палеопочв. В целом обогащенность Сорг. существенно не различается в четырех палеопочвах. Это свидетельствует о том, что при возведении курганов палеоклимат был близок к современному и, возможно, ранее он был более аридным, что привело к убыли Сорг.; дальнейшее улучшение природных условий было непродолжительным и способствовало накоплению гумуса только в верхнем слое почв.

Природные условия в скифское время в Туве и сопредельных регионах

На территории Тувы скифские племена появились после IX в. до н.э., раньше, чем в евразийских степях. Об этом свидетельствуют материалы исследования кургана Аржан-1, сооруженного на рубеже VIII–IX вв. до н.э. в Турано-Уюкской котловине [Грязнов, 1980]. Уникальный неразграбленный курган Ар-жан-2 был возведен в середине VII в. до н.э. [Чугунов, Наглер, Парцингер, 2002]. Эти даты получены дендрохронологическим и радиоуглеродным методами. В отложениях Белого озера слой, соответствующий скифскому времени, характеризуется резким увеличением численности пыльцы деревьев и бóльшей влажностью, чем в настоящее время. Эти условия способствовали миграции скифских культур в азиатские регионы [Дирксен, Чугунов, 2007].

Спорово-пыльцевая диаграмма донных отложений оз. Тере-Холь в Юго-Восточной Туве показывает, что в хроноинтервале 3,2–1,0 тыс. л.н. происходило чередование пяти гумидных и четырех аридных периодов. В начале и конце I тыс. до н.э. климат был сухой, в его середине – влажный [Бо-лиховская, Панин, 2008; Bronnikova at al., 2014]. Аналогичные периоды выделяются по пыльцевой диаграмме отложений болота Лугового в Западном Саяне [Blyakharchuk, Chernova, 2013]. На основании изучения датированных по радиоуглероду палеопочв сопредельных Центрально-Тувинской и Хемчикской котловин установлено, что 2,7 тыс. л.н. климат был близок к современному, а 2,5 тыс. л.н. – умеренно теплым и влажным [Дергачева, Очур, 2012]. Информационно важным является дендроиндикационный анализ [Мыглан, Ойдупаа, Ваганов, 2012]. Согласно результатам изучения этим методом древесины из курганов пазырыкской культуры на Алтае, скифское время характеризовалось трендом понижения среднелетних температур воздуха на 2,2–2,5 °С с минимумами в VI и III вв. до н.э., по сравнению с современными [Быков, Быкова, 2006]. Исследование могильника Холаш (IV–III вв. до н.э., дата определена по археологическим находкам) на западе Тувы позволило сделать вывод о том, что во время его сооружения количество пыльцы ксерофитов в растительном покрове было больше, чем в настоящее время, а биологическая активно сть палеопочв – ниже современных из-за сухих климатических условий [Чистяков и др., 1997].

Анализ вышеприведенных палеоэкологических данных выявил динамичность палеоклимата: в начале и конце I тыс. до н.э. отмечалась в основном засушливость, в середине – в период расцвета скифской культуры – гумидность. Следовательно, в это время степные ценозы Турано-Уюкской котловины характеризовались большой продуктивностью. Эти условия обеспечили возможность проживания здесь скифских племен.

Заключение

Выполнено комплексное исследование скифского могильника Белое Озеро-3 в Турано-Уюкской котловине Республики Тыва (Южная Сибирь). Проведенное палинологическое исследование позволяет сделать вывод о том, что в период возведения первых двух курганов климат был немного влажнее современного; через 95 лет он стал более засушливым. В заключительный период создания некрополя вновь началась гумиди-зация природной среды. В уюкское время основную часть территории занимали сухостепные сообщества с участками гидрофитной растительности вблизи водоемов и на северных склонах; площадь разреженных лиственничных лесов была больше, чем в настоящее время, что объясняется их современным антропогенным сведением.

Старейший курган сооружался на участке, который ранее, возможно, обрабатывался земледельцами. На это указывает обилие пыльцы сорняков из группы цикориевых (Cichorioideae). Отмечено усиление антропогенного прессинга на ландшафт в завершающей фазе строительства некрополя, что выражалось в сокращении лиственничных насаждений. Предполагается динамическое изменение пастбищной дигрессии растительного покрова в период создания некрополя. Об этом свидетельствует 4-кратное увеличение содержания пыльцы плаунка ( Lycopodium inundata ) при возведении кург. № 2, по сравнению с началом строительства некрополя, и 6-кратное – на заключительной стадии. Известно, что плаунок хорошо разрастается на нарушенных и переувлажненных почвах. Его увеличение в финале строительства курганов может свидетельствовать о значительном количестве скота в это время. Животные вытаптывали естественные растительные сообщества по берегам водоемов во время водопоя. Это, в свою очередь, нарушало естественную задернованность почвы и способствовало распространению плаунка.

Свойства фоновых и древних почв имеют большое сходство: реконструированное содержание Сорг. в слое 0–10 см древних почв близко к содержанию в целинных аналогах, а в слое 10–30 см – меньше такового. Эти данные указывают на отсутствие существенных изменений палеоклимата в период строительства некрополя и его близость к современной природной обстановке.

Изучение в Долине Царей Тувы уникальных курганов Аржан-1 и -2 важно для выяснения происхождения культуры соорудивших их ранних скифов, а курганов, возведенных в последующие 250–450 лет, – для понимания развития культуры и причин миграции скифов на запад.

Исследование выполнено за счет грантов Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 17-0501151, 17-55-52020.МНТ_а и 13-04-00984) и Министерства образования и науки РФ (проект № 14).

Список литературы Комплексное исследование курганов и реконструкция климата Турано-Уюкской котловины Тувы скифского времени

- Андрейчик М.Ф. Изменение климата в Турано-Уюкской котловине Тувинской горной области // Вестн. Краснояр. гос. аграр. ун-та. - 2011. - № 12. - С. 152-159.

- Болиховская Н.С., Панин А.В. Динамика растительного покрова Терехольской котловины (Юго-Восточная Тува) во второй половине голоцена // Палинология: стратиграфия и геоэкология / под ред. О.М. Прицепа, Д.А. Субето. - СПб.: Всерос. нефтян. науч.-исслед. геологоразвед. ин-т, 2008. -С. 69-75. - (Сб. науч. тр. XII Всерос. палинолог, конф.; т. II).

- Быков Н.И., Быкова В.А. О синхронности исторических и климатических периодов на Алтае // Экологогеографические, археологические и социо-этнографические исследования в Южной Сибири и Западной Монголии: рос.-монгол. сб. науч. тр. / ред. В.В. Невинский. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. - С. 24-35.

- Волковинцер В.И. Степные криоаридные почвы. - Новосибирск: Наука, 1978. - 208 с.

- Воробьева Л. А. Химический анализ почв. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1998. - 272 с.