Комплексное изучение боевого топора абашевской культуры из Мало-Кизильского селища

Автор: Кузьминых С.В., Сапрыкина И.А., Кичанов С.Е., Медникова М.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного исследования медного боевого топора абашевской культуры, происходящего с территории Мало-Кизильского селища. Топор исследовался методами нейтронной томографии и радиографии, электронной сканирующей микроскопии; публикуются результаты его исследования методом ОЭСА. В результате установлено, что топор отлит из мышьяковистой меди месторождения Таш-Казган; специального воздействия на процесс охлаждения отливки не зафиксировано, отливка выполнена качественно, вредное воздействие растворимых примесей снивелировано, в металле выявлен малый процент литейных дефектов (0,18 % от его общего объема). Все это позволяет предположить его использование в качестве оружия ближнего боя, о чем косвенно свидетельствует и характер травм, зафиксированных на черепах из Пепкинского кургана. Радиоуглеродная AMS-дата для коллективного захоронения из этого могильника позволяет отнести время распространения подобного оружия в Среднем Поволжье к периоду к концу III или рубежу III-II тыс. до н. э.

Абашевская археологическая культура, топор, химический состав металла, нейтронная томография, радиоуглеродный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143176020

IDR: 143176020 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-262

Текст научной статьи Комплексное изучение боевого топора абашевской культуры из Мало-Кизильского селища

Мало-Кизильское селище – один из самых восточных памятников уральской абашевской культуры. Оно было открыто в 1948 г. выдающимся исследователем бронзового века К. В. Сальниковым, который оперативно опубликовал материалы раскопок 1948–1950 гг. ( Сальников , 1950). Селище расположено на левом

1 Исследование выполнено в рамках госзадания, тема № АААА-А18-118011790092-5.

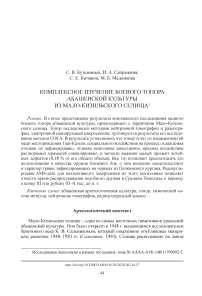

Рис. 1. Боевой топор абашевской культуры из Мало-Кизильского селища берегу р. Малый Кизил (правый приток р. Урал), в 1,5 км от устья, ныне в черте пос. Супряк (северная окраина г. Магнитогорска Челябинской обл.). Памятник приурочен к пограничной зоне современной степи и лесостепных предгорий восточного склона Урала, но по результатам палеогеографических исследований на смежных участках предполагается, что территория селища на рубеже эпох средней и поздней бронзы входила в зону лесостепи или даже широколиственных лесов (Епимахов, 2003. С. 97).

С Мало-Кизильским селищем связана находка в 1924 г. обширного (не менее 43 изделий из «чистой» и мышьяковистой меди и серебра) клада орудий, оружия и украшений, за которым в литературе закрепилось название Верх-не-Кизильский ( Bortvin , 1928). Уже в первой публикации Н. Н. Бортвина клад рассматривался как абашевский. Раскопки К. В. Сальникова подтвердили его связь с поселением ( Сальников , 1950; 1967. С. 40). Весь археологический контекст свидетельствовал о военной катастрофе, которая прервала жизнь на этом памятнике. Предполагается, что поселок был сожжен и разрушен в ходе военного столкновения с носителями синташтинской археологической культуры, ближайшие укрепленные поселения которой располагались на удалении всего 60–100 км ( Епимахов , 2003. С. 100, 101).

При обнаружении клада его находчик М. В. Бутаков утаил как минимум два крупных изделия (топор и тесло?), которые были среди вещей, найденных им в кожаной сумке вместе с комком тлена (ткани?) (Там же. С. 97). Позднее кроме втульчатого топора из клада2 с памятником – селищем или кладом/кладами на нем – оказалась связана находка еще одного топора (рис. 1), доставленного в 1975 г. А. Д. Пряхиным для исследования в лабораторию естественнонаучных методов Института археологии РАН. При публикации малокизильских топоров ( Пряхин , 1976. Рис. 22: 8, 9 ) исследователь умолчал о контексте находки второго орудия, отметив, что оба топора происходят из слоя селища (Там же. С. 109).

Именно к находке из лаборатории ИА РАН мы привлечем внимание в настоящей публикации, в которой суммируются результаты междисциплинарных исследований. Надеемся, что они будут способствовать характеристике этого важного материального источника информации.

Методики исследования

Анализ химического состава металла топора из Мало-Кизильского селища выполнялся несколькими методами в разные годы. Прежде всего химический состав металла исследовался методом оптико-эмиссионного спектрального анализа (ОЭСА) в Лаборатории естественнонаучных методов Института археологии (ан. 19478). Отбор проб был проведен с внутренней стороны проушины топора.

Кроме того, анализ состава металла топора был выполнен высокочувствительным методом микрорентгеновской флуоресценции (ɱXRF) на EDAX Orbis PC Micro-XRF Analyzer. Для определения элементного состава металла и структуры сплава были проведены исследования методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом (ЭДС); анализ выполнен на двулучевом растровом электронном микроскопе FEI Versa 3D3. Методика исследований стандартная.

Топор из Мало-Кизильского селища исследовался, кроме того, методами нейтронной томографии и дифракции на специализированной экспериментальной станции нейтронной радиографии и томографии ( Kozlenko et al. , 2015; 2016) на 14-м канале импульсного высокопоточного реактора ИБР-2. Из-за различной степени ослабления интенсивности нейтронного пучка ( Searf , 1992) при прохождении через компоненты различного химического состава или плотности изучаемого объекта можно получить информацию о внутреннем строении исследуемых материалов с пространственным разрешением на микронном уровне (Radiography…, 2005; Neutron Imaging…, 2009). Нейтронный пучок сечением 20 × 20 см формируется системой коллиматоров, для которой значение характеристического параметра L/D ( Dinca, Pavelescu , 2006) равнялось 200. Интегральный поток тепловых нейтронов в позиции образца составляет Ф~5.5(2) × 106 н/см2/с. Нейтронные радиографические изображения исследуемых монет получались с помощью детекторной системы на основе сцинтилляционного экрана 6LiF/ ZnS с регистрацией изображений высокочувствительной видеокамерой на основе CCD матрицы. Проведение томографических экспериментов обеспечивает система гониометров HUBER с минимальным угловым поворотом 0.02o. Полученные в эксперименте нейтронные изображения корректируются на фоновые шумы детекторной системы и нормализуются на падающий нейтронный пучок с помощью программного пакета ImageJ ( Schneider et al. , 2012). Томографическая реконструкция из угловых нейтронных проекций исследуемых монет осуществлялась программой H-PITRE ( Chen et al. , 2012). Для визуализации и анализа получаемых трехмерных данных использовался программный комплекс VGStudio MAX 2.2

фирмы Volume Graphics (Heidelberg, Germany). Полученная трехмерная модель представляет собой массив данных из трехмерных вокселей, которые характеризуют степень или коэффициент ослабления нейтронного пучка в определенной точке исследуемого образца. Размер одного вокселя в нейтронном радиографическом эксперименте составлял 52 × 52 × 52 мкм.

Кроме того, с топором Мало-Кизильского селища проведена серия экспериментов с получением отпечатков в отверждающемся пластилине под разными углами ( Медникова , 2019). Полученная в результате экспериментов пластина с отпечатками сканировалась на микротомографе FEI HELISCAN, трехмерные искусственные «травмы» подверглись процедуре сегментации. В этом же исследовании экспериментальные результаты сравнивались с данными микротомографического сканирования черепов со следами травм от боевых топоров из Пепкинского кургана – реперного памятника средневолжской абашевской культуры ( Халиков и др. , 1966). Выводы этой работы побуждают нас также к пристальному рассмотрению новой AMS-даты, полученной в радиоуглеродной лаборатории Оксфордского университета при прямом датировании останков из Пепкинского кургана, которая будет рассмотрена ниже.

Топор и его контекст

К сожалению, контекст находки уже сложно восстановить без информации А. Д. Пряхина и Ю. Ф. Рыжова, к которым при осмотре памятника в 1975 г. попал в руки данный топор. Можно предположить, что он связан с еще одним кладом или находкой из насыщенного металлическими вещами слоя селища. В морфологическом отношении топор принадлежит к числу хорошо узнаваемых орудий бронзового века Волго-Уралья. Более ста лет, начиная от классических трудов В. А. Городцова и А. М. Тальгрена начала XX в., эти топоры привлекают к себе пристальное внимание специалистов (Б. Г. Тихонов, А. Х. Халиков, Е. Н. Черных, С. Н. Кореневский, О. В. Кузьмина и др.). Всеми исследователями отмечено, что эти втульчатые орудия – узкообушные, грацильные, в профиле характеризуются дуговидным абрисом, линзовидным или каплевидным сечением клина. В зависимости от данных признаков и строится их типология ( Кузьмина , 2003; 2019).

Начиная со свода Б. Г. Тихонова ( Тихонов , 1960), эту группу топоров сначала предположительно, а после обнаружения литейной формы для их отливки в Пепкинском кургане ( Халиков и др. , 1966. Табл. VIII) – вполне надежно стали связывать с абашевской культурой. Действительно, топоры этой культуры наряду с уникальными типами украшений (бляшки-розетки) и формами глиняной погребальной посуды принадлежат к числу ярких этнографических признаков абашевской культуры. Кроме памятников этой культуры узкообушные абашевские топоры известны в Турбинском могильнике ( Черных, Кузьминых , 1989. Рис. 70: 1–3 ), в котором выявлен заметный абашевский компонент, а также в Миловском и Ильдеряковском раннесрубных кладах ( Кузьмина , 2019. С. 223). Мало-Кизильские селище и Верхне-Кизильский клад демонстрируют нам не только восточные пределы абашевской культурно-исторической области, но и восточный рубеж распространения металла абашевских форм.

Результаты и обсуждение

Топор из слоя Мало-Кизильского селища, исследованный несколькими методами анализа, изготовлен из мышьяковистой меди или бронзы. Поверхностный анализ, выполненный методом ɱXRF, показывает наличие в сплаве на основе меди таких элементов, как марганец (1,18 %), железо (0,78–1,68 %), мышьяк (2,64–3,48 %) (табл. 1). Анализ ОЭСА выявил в сплаве повышенное содержание серебра (0,1 %) и никеля (0,2 %) а также микропримеси олова, серебра, сурьмы и золота (табл. 2).

Таблица 1. Концентрации основных элементов в точках на поверхности образца, отмеченных на рисунке 3, в весовых и атомарных процентах

|

Весовые % |

C |

O |

Si |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

Fe |

Cu |

As |

|

Spot 1 |

16,52 |

3,14 |

0,22 |

– |

– |

0,48 |

– |

– |

0,66 |

78,35 |

0,63 |

|

Spot 2 |

22,33 |

19,33 |

0,19 |

3,09 |

0,32 |

0,12 |

0,83 |

0,91 |

19,74 |

25,50 |

7,64 |

|

Spot 3 |

10,95 |

3,29 |

– |

– |

– |

0,13 |

– |

– |

– |

85,29 |

0,34 |

|

Area 1 |

2,41 |

0,12 |

0,12 |

– |

– |

0,07 |

– |

– |

0,4 |

95,74 |

1,14 |

|

Атомные % |

C |

O |

Si |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

Fe |

Cu |

As |

|

Spot 1 |

48,31 |

6,91 |

0,28 |

– |

– |

0,47 |

– |

– |

0,42 |

43,32 |

0,29 |

|

Spot 2 |

45,48 |

29,56 |

0,17 |

2,44 |

0,25 |

0,08 |

0,52 |

0,5–6 |

8,65 |

9,82 |

2,49 |

|

Spot 3 |

36,93 |

8,33 |

– |

– |

– |

0,15 |

– |

– |

– |

54,39 |

0,19 |

|

Area 1 |

11,52 |

0,43 |

0,25 |

– |

– |

0,11 |

– |

– |

0,41 |

86,41 |

0,87 |

Табл. 2. Результаты исследования химического состава металла топора из Мало-Кизильского селища различными методами

|

Элементы |

Метод ɱXRF |

Метод РЭМ-ЭДС |

Метод ОЭСА |

|

|

Cu |

77,22 |

61,77 |

81,69 |

основа |

|

As |

3,48 |

2,64 |

2,12 |

1,6 |

|

Mg |

1,18 |

|||

|

Mn |

0,01 |

0,02 |

||

|

Fe |

0,78 |

1,68 |

0,30 |

0,25 |

|

О |

10,45 |

– |

||

|

Ag |

0,59 |

0,1 |

||

|

Sn |

0,001 |

|||

|

Sb |

0,005 |

|||

|

Ni |

0,2 |

|||

|

Au |

0,01 |

|||

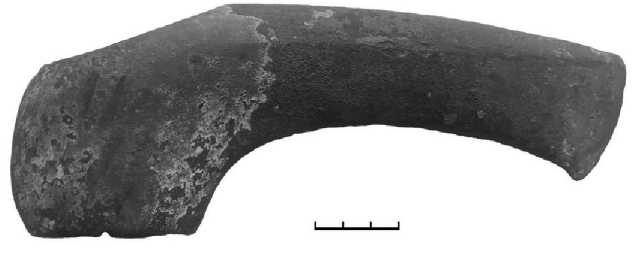

Методом РЭМ-ЭДС был исследован локальный участок обуха топора, рядом с местами взятия проб на анализ по методу ОЭСА; исследование выполнялось по нескольким точкам (рис. 2). Перед проведением анализа была изготовлена кросс-секция (поперечный срез) размером 60 × 40 мкм с помощью ионного пучка. Анализ выполнялся для области твердого раствора (area 1) и областей, соотносимых с примесями (spot 1, 2, 3); травление выполнялось с помощью азотной кислоты. Размер зерен меди на участке исследования составляет в среднем 104 мкм.

Согласно полученным данным, до травления для area 1 зафиксирован следующий состав: Cu – 95,74 %, As – 1,14 %, Fe – 0,4 %; в этой области отмечается минимальное присутствие, в частности, кислорода (0,12 %), который является нерастворимой примесью (табл. 1). Содержание кислорода достаточно высокое (3,14–19,33 %), фиксирует участки дендритных образований (Cu2O) ( Кащенко , 1937. С. 10). На наш взгляд, полученные данные указывают на присутствие в топоре зоны кислородной эвтектики; наличие в зоне твердого раствора меди участка Сu2O косвенно свидетельствует о длительной выдержке сплава при температуре превращения и охлаждения в обычных (естественных) условиях. В целом, кислород в данном случае негативно влияет лишь на вязкость меди, а крепость металла от него повышается (Там же. С. 11, 12).

К важным примесям меди, относимым к категории растворимых, относится мышьяк, содержание которого в сплаве варьирует в пределах от 0,34 до 7,64 % (табл. 1). Примечательно, что максимальное содержание мышьяка зафиксировано на spot 2, представляющем собой нерастворимый участок этой примеси (рис. 2). Его наличие в меди увеличивает выраженность дендритной структуры, вызывает сильно растянутый интервал затвердевания меди (Там же. С. 24). При этом вредные воздействия мышьяка нивелируются присутствием в меди кислорода, повышаются крепость и твердость сплава.

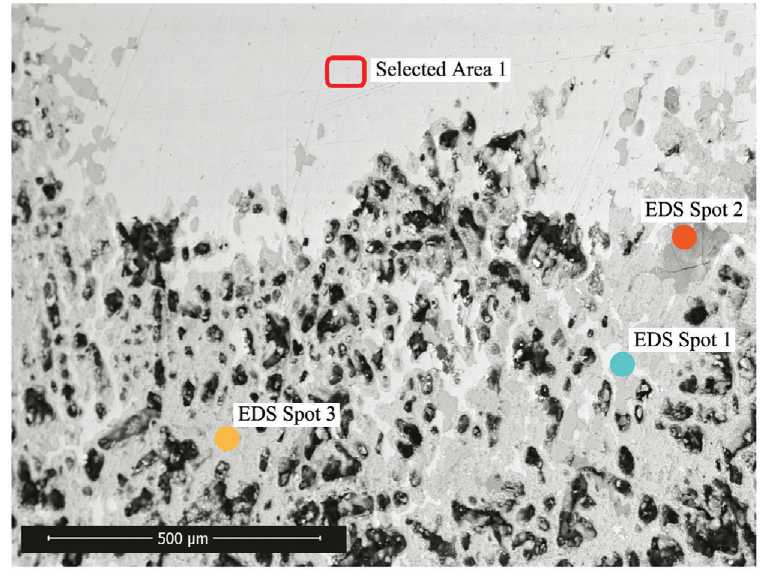

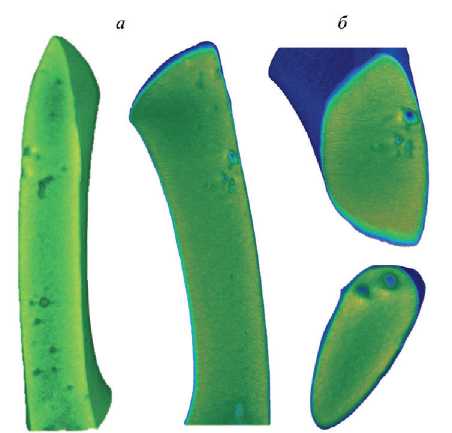

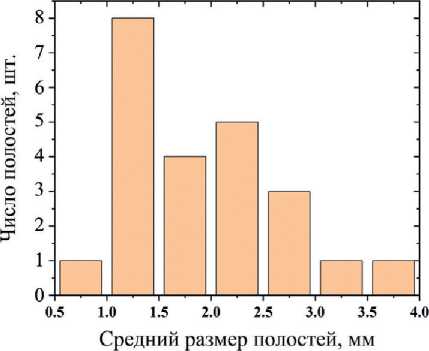

Кроме того, был проведен неразрушающий структурный анализ топора методом нейтронной томографии и радиографии. C помощью этого метода возможно получить информацию о распределении химических фаз или дефектов внутри объема исследуемого материала с пространственным разрешением на микронном уровне. На рис. 3 представлены срезы восстановленной из данных нейтронной томографии трехмерной модели исследуемого орудия. При анализе полученной трехмерной модели были обнаружены внутренние скрытые дефекты – полости округлой формы. В верхней части топора они формируют сложный кластер с линейными размерами около 12 мм. Для статистического анализа внутренние дефекты в теле орудия были выделены из его основного объема (рис. 4) с помощью алгоритмов сепарации изображений. Распределение дефектов по линейным размерам представлено на рис. 4. Видно, что размеры всех дефектов не превышают 4 мм (исключая сложный агрегат в верхней части топора), а среднее значение размеров составляет 1,95(2) мм. Общий объем внутренних дефектов – 44,91 мм3, что не превышает 0,18 % от общего объема орудия.

На поверхности топора наблюдается слой патины, характеризующейся более высоким поглощением нейтронов, чем медная основа орудия. Толщина поверхностного слоя патины не превышает 210 мкм, что лишь немного больше разрешающей способности метода нейтронной томографии.

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение кросс-секции участка топора с указанием точек проведения анализа его элементного состава

Рис. 3. Трехмерная модель бронзового топора а – продольные и поперечные виртуальные срезы трехмерной модели, восстановленной из данных нейтронной томографии. Внутри объема топора наблюдаются округлые полости – дефекты;

б – построенное по данным нейтронной томографии распределение объемов внутренних дефектов исследуемого топора

Defect volume [mm3]

1 50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Рис. 4. Трехмерная модель бронзового топора, восстановленная из данных нейтронной томографии, с выделенными объемами полостей

После травления результаты по содержанию меди и ее примесей были скорректированы; в таблице приведены усредненные данные, взятые по 4 точкам (табл. 2). Как видно из таблицы, содержание мышьяка на поверхности топора (в слое патины) сходно с количеством мышьяка в самой меди и крайне невелико; для отливки топора использовалась медь с естественной примесью мышьяка. Такая мышьяковая медь получила в историко-металлургических исследованиях индекс ТК (ташказганская) ( Черных , 1970. С. 15, 27, 28. Рис. 18; 2007. С. 80–84. Рис. 5.6; Черных, Кузьминых , 1989. С. 172–175).

Медь ТК доминирует в памятниках уральской абашевской и синташтинской культур, а также в ряде сейминско-турбинских некрополей начала позднего бронзового века. Ее получали из медно-мышьяковистой руды месторождения Таш-Казган, расположенного на восточной периферии абашевского мира и в пограничье с синташтинской культурой. Древний рудник принадлежит Никольскому рудному полю, к которому также относится Никольское месторождение серебра и меди, разрабатывавшееся абашевскими горняками ( Черных , 1970. С. 39, 40). Само месторождение Таш-Казган относится к сульфидно-кварцевому типу ( Тютев и др. , 2015).

Эксперименты, выполненные с Мало-Кизильским боевым топором, показали, что он представлял из себя крайне грозное оружие ближнего боя (Медникова, 2019). Это обусловлено его большим весом (953 грамма) и формой ударного края. Судя по всему, в контактном бою топор использовался для поражения в голову. Скорее всего, применение подобного оружия приводило к сквозным травмам на своде черепа, которые могли иметь летальный исход. Именно такие множественные сквозные повреждения встречены при обследовании черепов из Пепкинского кургана. Обнаруженные несквозные повреждения, когда удар пришелся по касательной и жертва пыталась отпрянуть и уклониться, имеют большое диагностическое значение. Как оказалось при рассмотрении полученных при микротомографии цифровых трехмерных изображений экспериментальных дефектов, травмы головы абашевцев, погребенных в Пепкинском кургане, могли быть причинены топором типа малокизильского.

Впрочем, эта версия требует дальнейшего обоснования и экспериментов с топорами и кельтами, известными в балановской и сейминско-турбинской культурах ( Соловьев , 2016. Рис. 52, 107), с учетом гипотез о конфронтации абашевцев с балановцами (А. Х. Халиков) и сейминцами (С. В. Большов, П. Ф. Кузнецов). Памятники этих культур расположены в округе Пепкинского кургана (Там же. Рис. 15; 84; 95).

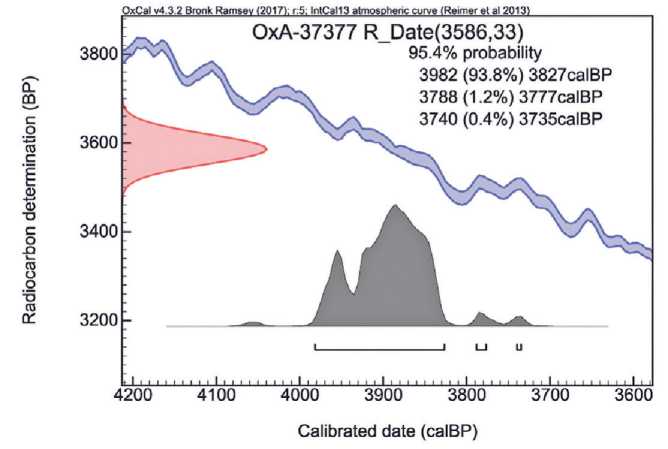

В этой связи вновь полученная радиоуглеродная дата для Пепкинского кургана вызывает большой интерес. Для датирования был отобран фрагмент костной ткани, взятой из тазовой кости индивидуума из коллективного захоронения.

В табл. 3 представлена некалиброванная дата (Before Present – AD 1950) с использованием периода полупериода 5568 лет. Изотопное фракционирование было скорректировано путем AMS определения значения изотопа углерода 13C. Эта величина измерялась независимо на масс-спектрометре. Для про-боподготовки и последующих процедур применялась стандартная методика ( Bronk Ramsey et al. , 2004; Brock et al. , 2010).

Табл. 3. Результаты прямого радиоуглеродного датирования для коллективного захоронения в Пепкинском кургане в радиоуглеродной лаборатории Оксфордского университета

|

Лабораторный номер образца |

Номер погребения |

Материал |

δ13C |

AMS-дата |

|

OxA-37377 |

16 |

Костная ткань |

-20,89 |

3586 ± 33 |

На рис. 5 представлены результаты калибровки этой даты, показывающие границы календарной хронологии (использована программа Oxcal, версия 4.3 ( Reimer et al. , 2013).

Ранее С. В. Кузьминых и Р. А. Мимоход, проанализировав совокупность радиоуглеродных дат из Пепкино, пришли к выводу о хронологическом приоритете средневолжской абашевской культуры ( Кузьминых, Мимоход , 2016). Предшествующие даты для Пепкинского кургана были получены в разных лабораториях – в Киеве, Хельсинки и Тюбингене (Ki-7665: 3850 ± 95 ( Кузнецов , 2003); Hela-1199-2002: 3640 ± 35, 3665 ± 35, 3690 ± 35, 3640 ± 35 ( Добровольская, Медникова , 2011); MAMS-1119: 3853 ± 32, MAMS -11196: 3644 ± 24, MAMS-11197: 3597 ± 24, MAMS-11198: 3670 ± 26 ( Кузьминых, Мимоход , 2016)). Две даты из лабораторий в Киеве и Тюбингене выглядели очень ранними. Причиной тому, возможно, технические проблемы, связанные с особенностью конкретных образцов. Однако другие даты из Пепкино представляются более достоверными, располагаясь в диапазоне 2130–1950 лет до н. э. (1 сигма). Новая дата OxA-37377: 3586 ± 33 близка к нижней границе этого интервала.

Рис. 5. Калиброванная дата, полученная по результатам прямого радиоуглеродного датирования для коллективного захоронения в Пепкинском кургане в радиоуглеродной лаборатории Оксфордского университета

Поскольку экспериментальные результаты не исключают того, что травмы, приведшие к гибели пепкинских абашевцев, могли быть нанесены топором типа малокизильского, мы можем предположить достаточную древность распространения подобного оружия в Среднем Поволжье – к концу III или рубежу III– II тыс. до н. э.

Список литературы Комплексное изучение боевого топора абашевской культуры из Мало-Кизильского селища

- Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса // АЭАЕ. № 2 (46). С. 143–156.

- Епимахов А. В., 2003. Верхне-Кизильский клад: варианты интерпретации // АЭАЕ. № 4 (16). С. 96–102.

- Кащенко Г. А., 1937. Курс общей металлографии. Т. 3. Нежелезные сплавы. Л.; М.: Гл. ред. лит. по черной металлургии. 230 с.

- Кузнецов П. Ф., 2003. К вопросу о хронологии абашевской культуры // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие / Ред. В. С. Бочкарев и др. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук. С. 86–88.

- Кузьмина О. В., 2003. К вопросу о происхождении топоров абашевского типа // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие / Ред. В. С. Бочкарев и др. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук. С. 92–202.

- Кузьмина О. В., 2019. Металлические топоры абашевской культуры эпохи бронзы // Древности

- Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). Т. II. Связи, контакты и взаимодействия древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV–I тыс. до н. э.) / Отв. ред.: А. В. Поляков, Е. С. Ткач. СПб.: ИИМК РАН: Невская тип. С. 222–225.

- Кузьминых С. В., Мимоход Р. А., 2016. Радиоуглеродные даты Пепкинского кургана и некоторые вопросы хронологии средневолжской абашевской культуры // Внешние и внутренние связи степных (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке (V–II тыс. до н. э.) / Отв. ред. В. А. Алёкшин. СПб.: ИИМК РАН. С. 39–44.

- Медникова М. Б., 2019. Летальные травмы головы в эпоху бронзы (новые методы изучения) // КСИА. Вып. 257. С. 327–338.

- Пряхин А. Д., 1976. Поселения абашевской общности. Воронеж: Воронежский ун-т. 168 с.

- Сальников К. В., 1950. Памятник абашевской культуры близ Магнитогорска // КСИИМК. Вып. XXXV. С. 91–96.

- Сальников К. В., 1967. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука. 408 с.

- Соловьев Б. С., 2016. Археологические культуры юга лесного Поволжья на рубеже среднего и позднего бронзового века. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т. 412 с. (Материалы и исследования по археологии Поволжья; вып. 9.)

- Старикова Г. И., 2013. Археологическая коллекция Магнитогорского историко-краеведческого музея // ПИФК. № 3. С. 80–99.

- Тихонов Б. Г., 1960. Металлические изделия эпохи бронзы на Среднем Урале и в Приуралье //

- Тихонов Б. Г., Гришин Ю. С. Очерки по истории производства в Приуралье и Южной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа. М.: АН СССР С. 5–115. (МИА; № 90.)

- Тютев Я. М., Анкушев М. Н., Блинов И. А., 2015. Минералогические особенности медного месторождения Таш-Казган (Южный Урал, Республика Башкортостан) // Металлогения древних и современных океанов. № 21. Миасс: Ин-т минералогии Уральского отделения РАН. С. 215–218.

- Халиков А. Х., Лебединская Г. В., Герасимова М. М., 1966. Пепкинский курган: (Абашевский человек). Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во. 72 с. (Труды Марийской археологической экспедиции; т. III.)

- Черных Е. Н., 1970. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. М.: Наука. 180 с. (МИА; № 172)

- Черных Е. Н., 2007. Каргалы: феномен и парадоксы развития. Каргалы в системе металлургических провинций. Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. М.: Языки славянской культуры. 200 с. (Каргалы; т. V.)

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука. 320 с.

- Bortvin N. N., 1928. The Verkhny-Kizil find // ESA. Vol. III. P. 122–131.

- Brock F., Higham T., Ditchfield P., Ramsey C., 2010. Current Pretreatment Methods for AMS Radiocarbon Dating at the Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (Orau) // Radiocarbon. Vol. 52. Iss. 1. P. 103–112.

- Bronk Ramsey C., Higham T., Leach P., 2004. Towards High-Precision AMS: Progress and Limitations // Radiocarbon. Vol. 46. Iss. 1. P. 17–24.

- Chen R. C., Dreossi D., Mancini L., Menk R., Rigon L., Xiao T.Q., Longo R., 2012. PITRE: software for phase-sensitive X-ray image processing and tomography reconstruction // Journal of Synchrotron Radiation. Vol. 19. P. 836–845.

- Dinca M., Pavelescu M., 2006. Calculus for a Neutron Imaging System Based on a CCD Camera // Romanian Journal of Physics. Vol. 51 (3–4). P. 363–370.

- Kozlenko D. P., Kichanov S. E., Lukin E. V., Rutkauskas A. V., Bokuchava G. D., Savenko B. N., Pakhnevich A. V., Rozanov A. Yu., 2015. Neutron Radiography Facility at IBR-2 High Flux Pulsed Reactor: First Results // Physics Procedia. Vol. 69. P. 87–91.

- Kozlenko D. P., Kichanov S. E., Lukin E. V., Rutkauskas A. V., Belushkin A. V., Bokuchava G. D., Savenko B. N., 2016. Neutron radiography and tomography facility at IBR-2 reactor // Physics of Particles and Nuclei Letters. Vol. 13. P. 346–351.

- Neutron Imaging and Applications: A Reference for the Imaging Community / Eds.: I. S. Anderson, R. L. McGreevy, H. Z. Bilheux. New York: Springer. P. 341.

- Radiography of Cultural Material / Eds.: A. Middleton, J. Tum, J. Lang. Amsterdam: Elsevier, 2005. 200 p.

- Reimer P., Bard E., Bayliss A., Beck J., Blackwell P., Ramsey C., Van der Plicht J., 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP // Radiocarbon. Vol. 55. Iss. 4. P. 1869–1887.

- Schneider C. A., Rasband W. S., Eliceiri K. W., 2012. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis // Nature Methods. 9. P. 671–675.

- Searf V. F., 1992. Neutron scattering lengths and cross sections // Neutron News. Vol. 3. No. 3. P. 29–37.