Комплексное лечение первого эпизода параноидной шизофрении у пациентов молодого возраста

Автор: Альшина Е.Н., Шадрина И.В., Мамин Г.В., Пугачв А.Н.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 28 (287), 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено разработке и применению новых комплексных подходов к лечению впервые выявленной параноидной шизофрении у пациентов молодого возраста. Предложены варианты социально-психологической адаптации для больных, у которых предполагается тенденция к эпизодическому с нарастающим дефектом и непрерывному типам течения параноидной шизофрении. Приведены результаты исследований, включающие сроки купирования продуктивной симптоматики, становления медикаментозной ремиссии, а также степень ресоциализации, частоту госпитализаций на период наблюдения и уровень инвалидизации у обследованных.

Параноидная шизофрения, первый эпизод шизофрении, эпизодический тип течения, непрерывный тип течения, комплексное лечение, психотерапия, социально-психологическая адаптация, ресоциализация

Короткий адрес: https://sciup.org/147153003

IDR: 147153003 | УДК: 616.831-001+616.89-008

Текст научной статьи Комплексное лечение первого эпизода параноидной шизофрении у пациентов молодого возраста

Введение. В последние годы в России и за рубежом широко обсуждается проблема дебюта шизофрении. Данная тема является актуальной в связи с тем, что шизофренией страдают в основном лица молодого возраста. Основной целью терапии шизофрении является не только лечение, но и восстановление в максимально полном объеме социальной адаптации больных, улучшение их качества жизни.

Согласно МКБ-10, выделяют несколько типов течения шизофрении. Чаще диагностируются эпизодический с нарастающим дефектом (ранее обозначаемый как приступообразно-прогредиентный, или шубообразный, тип течения) и непрерывный типы течения параноидной шизофрении. Однако значительные трудности в диагностике типа течения шизофрении возникают при первом эпизоде заболевания. В МКБ-10 отдельной рубрикой в связи с этим выделен тип течения: «Период наблюдения менее года» (F 20.09). В сравнении с непрерывным типом течения шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом считается наиболее благоприятным [2–4]. Именно поэтому необходимо, чтобы специалисты в первую очередь обращали внимание на данную группу пациентов с целью сохранения их социального функционирования, а также снижения риска инвалидизации.

Непрерывнотекущая параноидная шизофрения характеризуется отсутствием аутохтонных, спонтанных ремиссий. Улучшения (так называемые терапевтические ремиссии) отличаются низким качеством, требуют достаточно интенсивного поддерживающего лечения в амбулаторных условиях и характеризуются нестабильностью состояния [1].

Ранняя диагностика, включающая в себя не только определение формы шизофрении, но и тип ее течения, способствует своевременно начатому и адекватному лечению первого эпизода заболевания с проведением в полном объеме реабилитационных и психотерапевтических мероприятий, что приводит к минимизации психосоциального стресса, снижает негативные проявления болезни, способствуя более благоприятному течению эндогенного процесса и ресоциализации пациентов.

Цель и задачи исследования: разработать диагностические критерии, которые позволят установить тип течения параноидной шизофрении при первой госпитализации; применить методы социально-психологической адаптации больных молодого возраста на раннем этапе лечения, сразу после купирования продуктивной симптоматики; изучить и сравнить в динамике выраженность эмоционально-волевых и когнитивных нарушений, а также частоту повторных госпитализаций в зависимости от типа течения шизофрении, медикаментозной терапии и проведения социально-психологической реабилитации больных.

Материалы и методы. Всего обследовано 120 человек, страдающих параноидной шизофренией, средний возраст которых составил 23,5 ± ± 0,5 года. Согласно МКБ-10, все обследованные имели диагноз шизофрения параноидная, период наблюдения менее года. Средняя длительность динамического наблюдения больных составила 3,0 ± 0,5 года.

Использовались клинико-анамнестический и экспериментально-психологический методы исследования, а также метод математической статистики (Х2). Пациенты, включенные в исследование, были подразделены на две группы в зависимости от проявления четкой тенденции к эпизодическому с нарастающим дефектом либо к непрерывному типу течения шизофрении. Критериями отбора являлись: возраст 21–35 лет, первый зарегистрированный психотический эпизод параноидной шизофрении, отсутствие сопутствующей тяжелой органической и соматической патологии, возможность динамического наблюдения за пациентами. В основную группу (TI), которая составила 53,3 % (120/64), были отобраны пациенты с тенденцией к эпизодическому с нарастающим дефектом типу течения шизофрении. В пользу эпизодического типа течения шизофрении свидетельствовало то, что заболевание развивалось остро, манифестируя аффективно-параноидной симптоматикой (депрессивно-параноидной, маниакально-параноидной и параноидным синдромом на фоне смешанного аффекта). Параноидный синдром в данном случае имел в своей структуре острый чувственный бред с выраженным аффектом.

Пациенты с тенденцией к непрерывному типу течения параноидной шизофрении были рассмотрены в качестве группы сравнения (TII), которая составила 46,7 % (120/56). Предполагаемое становление непрерывного типа течения у впервые выявленных пациентов было основано на следующих критериях: наличие в анамнезе «зарниц», представляющих собой короткие, порой молниеносные психотические эпизоды. Имела место также метафизическая интоксикация и слом жизненных установок в пубертатном возрасте. Начало заболевания протекало постепенно, проявляясь лишь незначительными эмоционально-волевыми нарушениями по апатическому, неврозоподобному, психопатоподобному или астеноподобному вариантам. В структуре дебюта у данных больных не наблюдалось ярких аффективных нарушений.

Бред носил систематизированный характер с тенденцией к усложнению и постепенному «разрыхлению» бредовой концепции. Имеющиеся у больных вербальные псевдогаллюцинации также не имели выраженной эмоциональной окраски.

Лечение больных обеих групп проводилось антипсихотическими препаратами в условиях стационара и в дальнейшем – амбулаторно. Частота повторных госпитализаций за период наблюдения для группы TI составила в среднем 2 поступления, для группы TII – 4 поступления. Предположенный тип течения заболевания подтвердился в 100 % случаев. Для лечения пациентов обеих групп использовалась комбинированная схема терапии, включающая классический нейролептик (галоперидол) – в остром периоде, с последующим постепенным переходом на атипичные антипсихотики нового поколения. В процессе динамического наблюдения в каждой группе обследованных выделилась подгруппа больных, которым не проводились псхотерапевтические и реабилитационные мероприятия. Это было обусловлено их отказом.

Результаты. У обследованных группы TI, которая составила 53,3 % (120/64) и включала пациентов с тенденцией к эпизодическому с нарастающим дефектом типу течения параноидной шизофрении, по итогам медикаментозного лечения улучшение наступало на 5–8-й день от начала терапии. После купирования острой продуктивной симптоматики пациентов данной группы постепенно переводили на лечение атипичными антипсихотиками нового поколения (табл. 1, 2).

У обследованных первой подгруппы (TI-1), составившей 48,4 % (64/31), которым проводилась психотерапия, сроки лечения в условиях стационара составили 1,5 ± 0,5 месяца. Все обследованные данной подгруппы, находясь в состоянии ме-

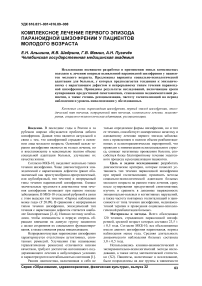

Таблица 1

Продолжительность и частота госпитализации. Сроки купирования острого психоза

|

Показатели |

TI |

TII |

||

|

TI-1 |

TI-2 |

TII-1 |

TII-2 |

|

|

Сроки госпитализации (недель) |

1,5 ± 0,5 |

2,0 ± 0,5 |

2,0 ± 0,5 |

2,5 ± 0,5 |

|

Частота госпитализации за весь период наблюдения |

1–2 |

2–3 |

3–4 |

4–5 |

|

Сроки наступления улучшения (дней) |

5 |

8 |

8– |

12 |

Таблица 2

Сравнительная характеристика качества комплексного лечения между группами

|

Показатели |

TI ( n = 64) |

TII ( n = 56) |

Р (X2) |

||

|

Абсолютная |

% |

Абсолютная |

% |

||

|

Реадаптация |

44 |

68,8 |

15 |

26,8 |

* |

|

Регулярность приема препаратов |

39 |

61 |

28 |

50 |

|

|

Инвалидность |

7 |

10,9 |

21 |

37,5 |

* |

|

III группа |

5 |

7,8 |

4 |

7,1 |

|

|

II группа |

2 |

3,1 |

17 |

30,4 |

* |

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4 * – Р(Х2) < 0,05.

Альшина Е.Н., Шадрина И.В., Мамин Г.В., Пугачёв А.Н.

дикаментозной ремиссии, продолжали амбулаторно посещать сеансы групповой и индивидуальной психотерапии. В стационаре психотерапевтические сеансы с больными проводились ежедневно. Их проведение начиналось сразу после купирования острой продуктивной симптоматики. Первые 6 месяцев после выписки из стационара занятия с больными проводились с частотой 1 раз в неделю. В дальнейшем их частота составляла 1–2 раза в месяц. Катамнестическое наблюдение показало, что обследованные данной подгруппы в 75 % (31/23) случаев вернулись на прежние места работы и учебы, сохранили прежние (доболезненные) отношения в семье. Частота госпитализаций у больных данной подгруппы составила 1–2 раза за период наблюдения.

Во второй подгруппе (TI-2), составившей 51,6 % (64/33), пациенты которой не получали психотерапевтической помощи, сроки лечения до достижения выраженной ремиссии составили в среднем 2,0 ± 0,5 месяца. Наблюдения показали, что 75 % (33/25) обследованных данной подгруппы после выписки из стационара принимали поддерживающую терапию не вполне регулярно. Это обусловливало повторные госпитализации, а именно 2–3 раза за период наблюдения. У них также произошло снижение социальной адаптации. Лишь 63 % (33/21) больных этой подгруппы смогли вернуться к учебе и работе, однако при этом у них отмечалось снижение трудовой активности. Из данной подгруппы 21,2 % (33/7) обследованных были освидетельствованы на инвалидность: третья группа инвалидности была определена 15,15 % (33/5), вторая – 6,1 % (33/2) (табл. 3).

В группу сравнения (TII), которая составила 46,7 % (120/56), были включены пациенты с тенденцией к непрерывному типу течения параноидной шизофрении. Им также была назначена комбинированная терапия с переходом от лечения галоперидолом в остром периоде к назначению

Комплексное лечение первого эпизода параноидной шизофрении у пациентов молодого возраста

атипичных антипсихотиков нового поколения в последующем. Наблюдения показали, что у этой группы больных улучшение состояния наступало на 8–12-й день от начала лечения (см. табл. 1, 2).

В первую подгруппу (ТII-1) вошли 51,8 % (56/29) обследованных. Ее составили пациенты, с которыми психотерапевтическая работа проводилась в условиях стационара ежедневно и начиналась сразу после купирования продуктивной симптоматики. Психотерапия была продолжена и в дальнейшем: в первые 6 месяцев после выписки из стационара – 1 раз в неделю, в дальнейшем – 1–2 раза в месяц. Сроки лечения в целом составили 2,0 ± 0,5 месяцев. Динамическое наблюдение показало, что 51,7 % (29/15) пациентов смогли вернуться к учебе и работе, однако у них выявлялось снижение трудовой и социальной активности. При этом пациенты данной подгруппы понимали необходимость лечения, регулярно принимали поддерживающую терапию, а также продолжали посещать психотерапевтические сеансы. В данной подгруппе имели место повторные госпитализации (3–4 раза за период наблюдения). В связи с выраженным эмоционально-волевым снижением 31 % (29/9) пациентам была определена инвалидность: третья группа – 13,8 % (29/4); вторая группа – 17,2 % (29/5).

Во вторую подгруппу (ТII-2), которая составила 48,2 % (56/27), вошли больные, не получавшие психотерапевтической помощи. Сроки лечения при этом, до достижения медикаментозной ремиссии, составили в среднем 2,5 ± 0,5 месяца (табл. 4).

У всех пациентов данной подгруппы возникала необходимость в повторных госпитализациях (в среднем 4–5 раз за период наблюдения). Инвалидность второй группы была определена 44,4 % (27/12) в связи со становлением апато-абулического дефекта. Из подгруппы ТII-2 самостоятельно отказались от приема поддерживаю-

Таблица 3

Сравнительная характеристика качества комплексного лечения внутри основной группы

|

Показатели |

TI-1 ( n = 31) |

TI-2 ( n = 33) |

P (X2) |

||

|

Абсолютная |

% |

Абсолютная |

% |

||

|

Реадаптация |

23 |

75 |

21 |

63 |

* |

|

Регулярность приема препаратов |

31 |

100 |

8 |

24,2 |

* |

|

Инвалидность |

0 |

0 |

7 |

21,2 |

|

Таблица 4

Сравнительная характеристика качества комплексного лечения в группе сравнения

Выводы

-

1. Комплекс клинико-анамнестических признаков, выявленный у обследованных больных, позволяет с высокой долей вероятности предположить эпизодический с нарастающим дефектом или непрерывный тип течения параноидной шизофрении при первом эпизоде болезни.

-

2. Прогнозирование типа течения заболевания позволяет уже на раннем этапе проводить более адекватную и избирательную терапию, а также социально-психологическую реабилитацию.

-

3. Раннее (сразу после купирования острых психотических расстройств) начало социальнопсихологических реабилитационных мероприятий приводит к более быстрому наступлению улучшения, сокращению сроков госпитализации, высокой комплаентности на амбулаторном этапе лечения, что, в свою очередь, снижает частоту обострений и повторных госпитализаций.

-

4. У пациентов обеих групп, которым проводилась социально-психологическая реабилитация, наблюдались менее выраженные эмоциональноволевые и когнитивные нарушения, что способствовало более высокому уровню их социальнотрудовой адаптации и улучшению качества жизни.

Список литературы Комплексное лечение первого эпизода параноидной шизофрении у пациентов молодого возраста

- Дунаевский, В.В. Психиатрия и наркология: электрон. учеб./В.В. Дунаевский. -http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/elektronnyj-ucebnik-po-psihiatrii

- Руководство по психиатрии/А.С. Тиганов, А.В. Снежневский, Д.Д. Орловская и др.; под ред. акад. РАМН А.С. Тиганова. -М.: Медицина, 1999. -Т. 1. -712 с.

- Снежневский, А.В. Шизофрения. Клиника и патогенез/А.В. Снежевский. -М.: Медицина, 1969. -460 с.

- Janzarik, W. The concept of schizophrenia: history and problems//Search for the Causes of Schizophrenia/еds. H. Hafner, W.F. Gattaz, W. Janzarik. -Heidelberg: Springer-Verlag, 1987.