Комплексное определение петрофизических свойств продуктивных отложений методом ЯМР

Автор: Разницын А.В., Попов Н.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексного определения петрофизических свойств продуктивных отложений одного из месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции методом ЯМР. Показана эффективность экспрессной оценки определения коэффициента пористости методом ЯМР, позволяющая пропустить этап экстрагирования образцов керна. Получены эмпирические зависимости для прогнозирования коэффициента объемной глинистости по результатам ЯМР-исследований для визейских терригенных отложений изучаемого месторождения.

Ямр, петрофизические свойства, глинистость, коэффициент пористости

Короткий адрес: https://sciup.org/147246184

IDR: 147246184 | УДК: 550.84.02:550.8.053 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.2.132

Текст научной статьи Комплексное определение петрофизических свойств продуктивных отложений методом ЯМР

Начиная с 90-х гг. XX в. метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) получил широкое распространение при изучении петрофизических свойств коллекторов нефти и газа (как в лаборатории, так и в скважине ‒ ядер-ный магнитный каротаж), а также исследовании свойств пластовых флюидов (Джафаров и др., 2002).

Исследования горных пород и флюидов методом ЯМР основаны на изучении резонансного поглощения электромагнитной энергии ядрами атомов водорода. Метод ЯМР является уникальным неразрушающим методом исследования горных пород и позволяет определять такие важные характеристики коллекторов, как коэффициенты пористости и остаточной водонасыщенности, структуру пустотного пространства, распределение по типам пористости, смачиваемость и другие (Коатес и др., 1999; Борисенко и др., 2017; Вавилин и др., 2011; Куляв-цев, Федорцов, 2017; Looyestijn и др., 2017;

Brandimarte и др., 2017; Valori, Nicot, 2018; Dick и др., 2018).

Цель данной работы ‒ комплексное изучение петрофизических характеристик продуктивных отложений одного из месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции методом ЯМР.

Объектом исследования являются тур-нейские, визейские (радаевские, бобриков-ские и тульские терригенные), башкирские и московские отложения, изученные по керну одной из разведочных скважин месторождения, расположенного на территории Пермского края.

Экспресс-оценка коэффициента пористости методом ЯМР

Пористость горных пород определяют различными методами: жидкостенасыщения (метод И. А. Преображенского), ядерного магнитного резонанса (ЯМР), газоволюметрическим, а также парафинизации (метод Мельчера). Наибольшее распространение в

практике лабораторных исследований получили первые три способа (Иванов, Калмыков и др., 2008).

Согласно ГОСТ 26450.0‒85, перед проведением исследований пустотное пространство образцов необходимо очистить от содержащихся в нем нефти, битумов, а также солей (экстрагирование породы). Процесс очистки может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток и более. Помимо этого, в ходе экстракции слабосцементиро-ванные образцы могут разрушиться. При определении пористости породы методом жидкостенасыщения или газоволюметрическим методом игнорирование этапа экстракции образцов может привести к занижению коэффициента пористости (особенно в случае нефтенасыщенных образцов) из-за того, что часть пустотного пространства занята остаточными флюидами или битумом. Однако метод ЯМР позволяет решить данную проблему: сигнал, получаемый при исследованиях, будет учитывать нефть, воду и битум, занимающие часть пустотного пространства.

С целью апробации методики экспресс-оценки коэффициента пористости методом

ЯМР были проведены ЯМР-исследования 53 неэкстрагированных образцов керна одной из скважин изучаемого месторождения.

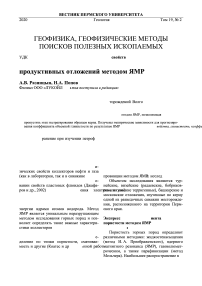

Предварительно все образцы были высушены в сушильном шкафу для удаления легких фракций углеводородов и адсорбированной из воздуха воды, а затем донасыщены керосином. После проведения ЯМР-исследований образцы были проэкстрагиро-ваны и определен коэффициент открытой пористости методом жидкостенасыщения, согласно ГОСТ 26450.1‒85, с целью сравнения полученных результатов. Абсолютная разность между значениями коэффициента пористости, определенного методом жидкостенасыщения, и значениями, полученными методом ЯМР, изменяется в диапазоне от 0,01 до 3,35 %, составляя в среднем 0,36 %. Для наглядного представления полученных результатов на рис.1изображен график сравнения значений коэффициента пористости, определенных методом жидкостенасыщения на экстрагированных и насыщенных моделью пластовой воды образцах и методом ЯМР на неэкстрагированных и насыщенных керосином образцах.

Коп (метод жидкостенасыщения), %

Рис. 1. Сравнение значений коэффициента пористости, определенных методами ЯМР и жидкостенасыщения

По рис.1видно, что из общей зависимости выделяются два образца (обозначены оранжевыми квадратами). Разность между значениями коэффициента пористости, определенными различными методами, составляет 3,35 и 2,21 % соответственно. Возможной причиной расхождения результатов может быть закупоривание пор неэкстраги- рованных образцов твердыми углеводородными соединениями (асфальтены, смолы, парафины и т.д.), а также солями, которые не

-

В целом проведенные исследования показывают хорошую сходимость результатов, полученных методом ЯМР на неэкстрагиро-ванных насыщенных керосином образцах, с данными, определенными стандартным методом жидкостенасыщения, что говорит об эффективности экспрессной оценки коэффициента пористости методом ЯМР и возможности ее внедрения в практику лабораторных исследований.

Исследование структуры пустотного пространства горных пород методом ЯМР

При условии полного насыщения образца керна одним флюидом и отсутствии градиента магнитного поля время поперечной ре- та, определяется следующим выражением :

= , (1)

2 ‒

‒ мкм/мс;

Ѕ/V ‒ 2 3.

(1), поперечной релаксации пропорционально размеру поры (площади удельной поверхности), что позволяет рассматривать ЯМР в качестве одного из методов изучения структуры пустотного пространства.

На 72 стандартных образцах керна продуктивных отложений изучаемого месторождения были проведены комплексные

- определение коэффициентов общей пористости и остаточной водонасыщенности, построение распределений различных типов пористости по временам поперечной релак-

2 от связанной.

В таблице представлены основные статистические характеристики результатов проведенных исследований.

- тивным отложениям

|

Возраст |

К„ , % |

Ков, % |

Т 2 гр, МС |

Вклад в общую пористость, % |

|||

|

Глинисто -связанная вода и микропористость |

Капиллярно -связанная вода |

Эффективная пористость |

Каверновая пористость |

||||

|

C 2 vr |

11,53 ± 5,82 1,51 ‒ 20,14 |

57,20 ± 28,14 20,37 ‒ 93,74 |

181,13 ± 123,38 30,66 ‒ 419,66 |

9,35 ± 18,95 0,06 ‒ 61,93 |

47,85 ± 23,82 18,75 ‒ 79,42 |

26,13 ± 15,51 4,46 ‒ 52,99 |

16,67 ± 19,23 0,35 ‒ 50,95 |

|

C 2 b |

4,10 ± 3,02 1,03 ‒ 10,61 |

69,47 ± 22,96 23,72 ‒ 90,77 |

268,55 ± 214,79 49,25 ‒ 679,04 |

11,17 ± 10,06 0,31 ‒ 27,13 |

58,30 ± 16,94 23,20 ‒ 79,23 |

12,30 ± 7,84 3,52 ‒ 35,77 |

18,23 ± 22,26 0,00 ‒ 69,13 |

|

C 1 tl |

12,50 ± 8,11 0,89 ‒ 20,77 |

63,23 ± 24,07 5,67 ‒ 84,19 |

31,46 ± 18,23 7,49 ‒ 61,92 |

25,77 ± 23,32 0,74 ‒ 71,86 |

37,46 ± 20,13 4,93 ‒ 74,12 |

36,77 ± 24,07 15,81 ‒ 94,33 |

- |

|

C 1 bb |

14,70 ± 5,60 7,65 ‒ 23,58 |

55,82 ± 31,72 4,24 ‒ 86,42 |

30,07 ± 26,40 3,45 ‒ 71,00 |

35,88 ± 37,60 0,22 ‒ 85,49 |

19,94 ± 20,04 0,93 ‒ 62,81 |

44,18 ± 31,72 13,58 ‒ 95,76 |

- |

|

C 1 rd |

12,76 ± 2,85 9,50 ‒ 14,74 |

83,93 ± 3,20 80,25 ‒ 86,12 |

38,41 ± 38,55 10,87 ‒ 82,47 |

30,34 ± 26,32 7,38 ‒ 59,07 |

53,59 ± 24,26 26,35 ‒ 72,87 |

16,07 ± 3,20 13,88 ‒ 19,75 |

- |

|

C 1 t |

6,59 ± 4,18 0,97 ‒ 14,63 |

47,33 ± 21,52 16,43 ‒ 93,55 |

193,02 ± 103,78 10,17 ‒ 408,15 |

8,43 ± 12,57 0,85 ‒ 49,90 |

38,86 ± 16,20 15,14 ‒ 80,00 |

32,43 ± 13,11 5,95 ‒ 55,40 |

20,27 ± 18,22 0,00 ‒ 64,31 |

Примечание: в числителе указаны среднее арифметическое значение ± среднее квадратическое отклонение, в

‒

По результатам проведенных исследований выявлено, что наибольшим содержанием свободного флюида (сумма эффективной и каверновой пористостей) в объеме пустотного пространства характеризуются отложения турнейского века, а самые высокие значения остаточной водонасыщенности (сумма гли-

-

-

.

тивные отложения неоднородны по структуре пустотного пространства.

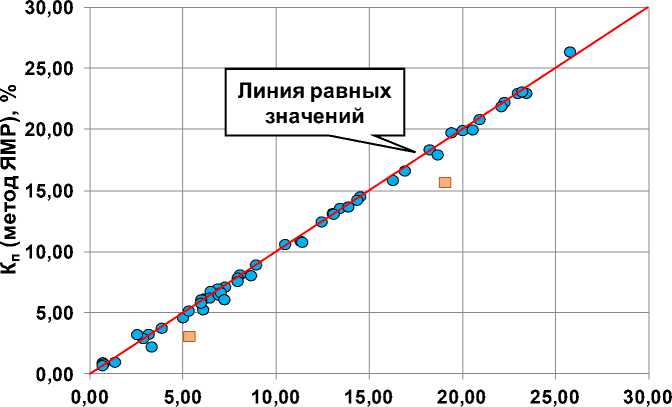

В качестве примера на рис. 2 наглядно представлен вклад различных типов пористости в общее пустотное пространство в зависимости от глубины отбора образцов для турнейских отложений. По графику видно, что в разрезе встречаются как зоны развития коллекторов, так и пород-флюидоупоров

(граница коллектор ‒ условно) .

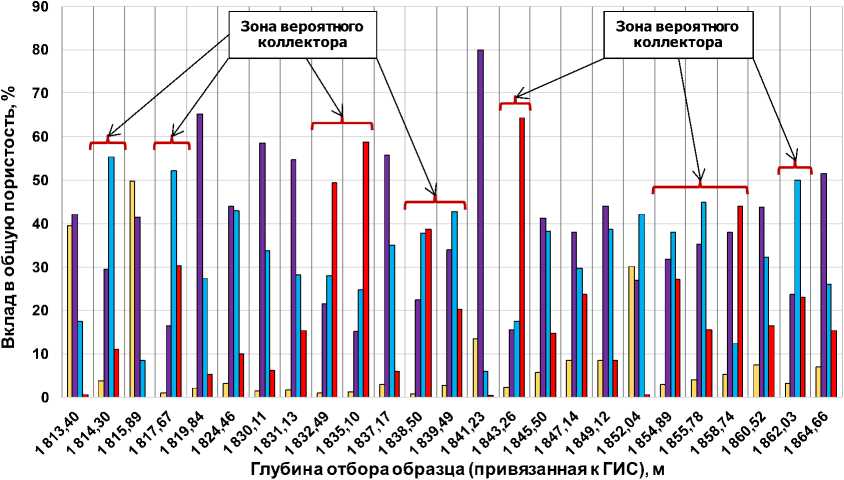

На рис . 3 приведено сопоставление коэффициентов пористости и остаточной водона-сыщенности, определенных методом ЯМР и стандартными методами (жидкостенасыще-ния и капилляриметрии). Стоит отметить хорошую сходимость полученных результатов.

□ Глинисто-связанная вода (CBW) и микропористость ■ Капиллярно-связанная вода

□ Эффективная пористость

■ Каверновая пористость

Рис. 2. Вклад в общую пористость различных типов пористости в зависимости от глубины отбора образца (С 1 t)

Рис. 3. Сравнение коэффициентов пористости и остаточной водонасыщенности, определенных стандартными методами и методом ЯМР

Определение глинистости терригенных пород по данным ЯМР

Одним из параметров, оказывающих существенное влияние на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), водоудержива ющую способность и другие характеристики коллекторов, является глинистость (Добрынин и др., 2004). Под глинистостью пород понимается их свойство содержать частицы с эффективным диаметром менее 0,01 мм (Кобранова, 1986) . Содержание частиц дан- ного размера определяют в рамках гранулометрического анализа терригенных пород. Гранулометрический состав пород изучают различными методами: ситовым, седиментационным, а также методом лазерной дифракции (Иванов, Бурлин и др., 2008). Указанные методы достаточно трудоемки и занимают продолжительное время.

Вопросы оценки количественного содержания глинистых частиц в породах методом ЯМР в литературе практически не освещены. Определение глинистости пород по резуль

- того, что аппаратура данного метода позволяет регистрировать сигнал от воды, адсорбируемой на поверхности глинистых частиц

.

Так как протоны, которые содержатся в пленке, обволакивающей глинистые частицы, релаксируют очень быстро, то времена

2: общепринятой отсечкой, разделяющей гли-

-

.

увеличением количества глинистых частиц в породе среднее логарифмическое значение 2 logmean будет смещаться в область малых значений. Данный показатель определяется по формуле

™ (T2j)

T2logmean=10 ,

2 logmean ‒

2, мс;

i ‒ i- j-

2j

«

- глинистых образцов керна и типизация пла

-

» (2017)

ность прогнозирования объемного содержания глинистых частиц и определения типа глинистых минералов по данным ЯМР для

- ригенных разрезов Западной Сибири. Для территории Пермского края такие исследования не проводились.

С целью изучения возможности определения содержания глинистых частиц в терригенных породах методом ЯМР был прове- 6

керна визейских терригенных отложений изучаемого месторождения методом лазерной дифракции, по результатам которого было вычислено объемное содержание глинистых частиц в породе. Гранулометрический состав был определен у образцов, на

-.

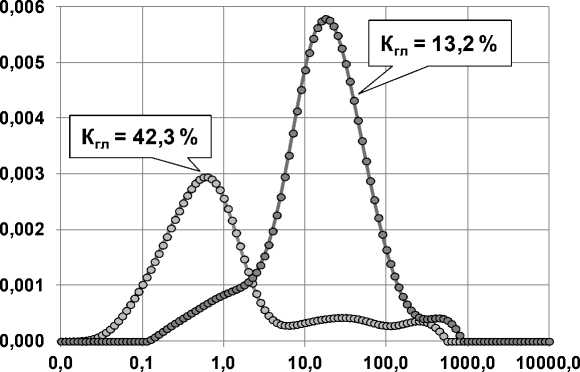

Для наглядного представления влияния количества глинистых частиц в образце на

. 4

ристости по временам поперечной релакса- разцов. Коэффициенты объемной глинистости составляют 42,3 и 13,2 % соответственно. По графику видно, что модальное значе- разца, характеризующегося большей глинистостью, смещено в область меньших значений, что указывает на высокое содержание пелитовых частиц.

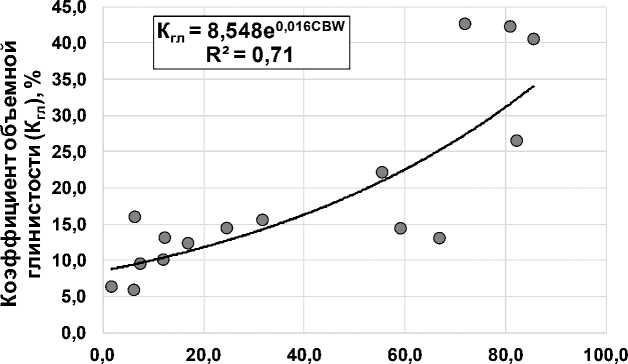

В результате аппроксимации экспериментальных данных получены следующие регрессионные уравнения, позволяющие на ос

- гнозировать значения коэффициента глинистости:

-

1. = 8,548e0,016CBW, R2= 0,71;

-

2. = 29,974T 2 logmean-0,314, R2 = 0,64

-

3. = 24,507T 2 logmean-0,425, R2 = 0,64

(для полностью водонасыщенных образцов);

,

‒ сти, %;

2 logmean ‒

2, мс;

CBW ‒

-.

Видно, что наиболее тесная связь коэффициента объемной глинистости установле-

-

CBW . 5).

Рис. 4. Распределение ЯМР пористости по временам поперечной релаксации Т2 для двух терригенных образцов с различной глинистостью

- CBW), %

Рис. 5. График зависимости коэффициента объемной глинистости от вклада в общую пористость глинисто-связанной воды

Выводы

- продуктивных отложений одного из место

- ной провинции показали эффективность метода ЯМР при определении свойств горных пород, необходимых для петрофизического обеспечения подсчета запасов, а также раз

.

В результате исследований опробована и

- оценки коэффициента пористости методом ЯМР, которая позволяет оперативно (2 дня вместо нескольких недель) определять ем костные характеристики пород, пропустив этап экстрагирования образцов (актуально

.

Определены коэффициенты пористости и остаточной водонасыщенности, вклад различных типов пористости в общую пори-

Получены эмпирические зависимости для определения коэффициента объемной глини-- визейских терригенных отложений.

Список литературы Комплексное определение петрофизических свойств продуктивных отложений методом ЯМР

- Борисенко С.А., Богданович Н.Н., Козлова Е.В., Спасенных М.Ю., Заграновская Д.Е. Оценка лиофильности пород баженовской свиты методами адсорбции и ядерной магнитной релаксометрии // Нефтяное хозяйство. 2017. №3. С.12-16.

- Вавилин В.А., Кунакасов А.А., Галиев Т.Р., Сорокина Е.В. Эффективность применения метода ядерно-магнитного резонанса при лабораторных петрофизических исследованиях керна и шлама // Нефтяное хозяйство. 2011. №8. С. 21-23.

- ГОСТ 26450.0-85. Породы горные. Общие требования к отбору и подготовке проб для определения коллекторских свойств. М.: Изд-во стандартов, 1985.4 с.

- ГОСТ 26450.1-85. Породы горные. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением. М.: Изд-во стандартов, 1985. 8 с.

- Джафаров И.С., Сынгаевский П.Е., Хафизов С.Ф. Применение метода ЯМР для характеристики состава и распределения пластовых флюидов. М.: Химия, 2002. 439 с.