Комплексные геофизические исследования курганного могильника Новая Курья-1 (Кулундинская степь)

Автор: Позднякова О.А., Балков Е.В., Дядьков П.Г., Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Евменов Н.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного исследования курганного могильника Новая Курья-1 (юг Западной Сибири) с помощью дистанционных методов, включающих аэрофотосъемку, наземную магнитометрию, высокоточную аэромагнитную съемку, электромагнитное профилирование и электротомографию. При обработке данных использованы оригинальные методики по построению карт относительного рельефа и инверсии данных разновысотной наземной магнитной съемки. Первая из них снижает влияние естественного рельефа местности и подчеркивает высотные аномалии, связанные с деятельностью человека, что повышает эффективность анализа цифровой модели рельефа. Вторая позволяет оценить мощность и глубину залегания аномальных магнитных тел или горизонтов, предоставляя не только плани-графическую информацию, но и возможность оценки двух- и трехмерной геометрии исследуемых объектов. В результате проведенных исследований в составе могильника выявлено не менее 14 курганов, шесть из которых не имеют выраженных рельефных признаков. Особенности строения позволяют отнести большинство из них к раннескифскому времени (VIII-Vвв. до н.э.). По итогам интерпретации данных, полученных высокопроизводительными методами с использованием беспилотных технологий, позволивших провести съемку большой площади (ок. 25 га), дана оценка границ памятника. Обнаружено несколько объектов, для идентификации которых требуется провести дополнительные исследования.

Магнитометрия, аэромагнитная съемка, аэрофотосъемка, электромагнитное профилирование, электротомография, курганный могильник

Короткий адрес: https://sciup.org/145146501

IDR: 145146501 | УДК: 902.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.069-079

Текст научной статьи Комплексные геофизические исследования курганного могильника Новая Курья-1 (Кулундинская степь)

В мировой археологической практике использование геофизических методов имеет длительную историю. Применение геоэлектрики насчитывает уже более 80 лет, магниторазведки – более 60 [Коробов, 2016]. Приобретенный опыт показывает, что задачи, связанные с поиском и диагностикой структуры археологических памятников, успешно решаются с помощью неразрушающих геофизических методов. В настоящее время археолого-геофизические исследования являются одним из наиболее динамично развивающихся направлений междисциплинарного сотрудничества. Эта динамика во многом обусловлена постоянным совершенствованием методов и аппаратурно-программных разработок геофизики, открывающих новые возможности для археологии. Другим фактором устойчивого продуктивного развития являются многолетние и многоцелевые исследования, которые проводятся в рамках сотрудничества специализированных учреждений. Это позволяет постоянно совершенство- вать методику археолого-геофизических работ за счет апробации новых подходов и проверки результатов геофизических построений раскопками. Одним из примеров такого взаимодействия является сотрудничество Института археологии и этнографии и Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, которое продолжается уже более 20 лет. За прошедшее время с использованием магнитометрии, электромагнитного профилирования, электротомографии, георадиолокации проведены исследования археологических памятников в степных и лесостепных районах юга Западной Сибири, а также в Горном Алтае, Монголии, Хакасии, Приаралье, Индии (штат Джамму и Кашмир). В полной мере удалось раскрыть преимущества комплексирования разных методов, что позволяет получить исчерпывающую информацию о подповерхностном расположении объектов, их параметрах и строении (см., напр.: [Epov et al., 2012; Эпов, Молодин, Манштейн и др., 2016]).

В последние годы в области археогеофизики открываются новые перспективы, связанные с развитием беспилотных технологий. Монтаж

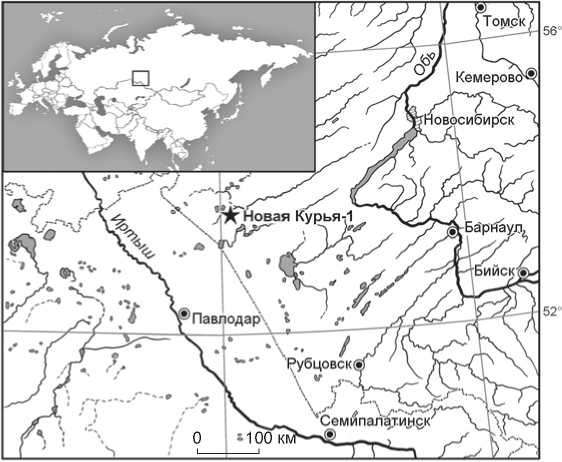

Рис. 1. Расположение памятника Новая Курья-1.

геофизической аппаратуры на беспилотные аппараты суще ственно увеличивает производительность работ и дает возможность обследовать обширные территории в короткие сроки. Учитывая инновационный характер этих технологий, для внедрения в практику археолого-геофизических исследований необходимо проводить их апробацию с верификацией полученных результатов традиционными геофизическими методами. Такие работы были выполнены в 2019 г. на территории распаханного курганного могильника Новая Курья-1, расположенного на гриве Горячий Дол, в 3 км к юго-западу от одноименной деревни в Карасукском р-не Новосибирской обл. (север Кулундинской степи) [Марченко и др., 2019] (рис. 1). Некрополь представлен восемью рельефно выраженными насыпями диаметром 20–35 м, высотой 0,2–0,8 м. В ходе работ вместе с давно

известными методами наземной магнитной съемки, электротомографии и электромагнитного профилирования применялась аэромагнитная съемка и аэрофотосъемка. Помимо решения задач, связанных с апробацией новых технологий, целью комплексных геофизических исследований была детализация внутреннего устройства курганов, поиск археологических объектов в межкурганном пространстве, а также определение границ памятника.

Методика и методы геофизических исследований

Наземная магнитная съемка. Магнитометрия является одним из наиболее востребованных в археологии геофизических методов, поскольку при благоприятных условиях позволяет получить фактически план памятника. Для проведения наземной магнитной съемки на площади могильника Новая Курья-1 была размечена сеть квадратов размером 30 × 30 м. Поскольку задачи исследования включали поиск небольших объектов, для общего повышения качества работ все участки проверили с помощью металлоискателя в режиме низкой чувствительности, чтобы убрать из пашенного слоя только крупные современные железные предметы, которые создают очень большие градиенты аномалий магнитного поля и мешают распознаванию археологических объектов.

Съемка модуля индукции геомагнитного поля проводилась с помощью цезиевого магнитометра-градиентометра G-858G (Geometrics, США) методом вертикального градиента. Датчики располагались на высоте 40 и 115 см от поверхности Земли. Движение оператора вдоль параллельных профилей осуществлялось со скоростью ок. 4 км/ч, что при частоте съемки 10 Гц позволяло производить замеры через 10–12 см. Расстояние между профилями составляло 1 м. Общая площадь магнитного картирования 23 550 м2. Обработка данных выполнялась с помощью программы Surfer (Golden Software, США), после чего были построены карты вертикального градиента модуля вектора магнитной индукции.

По результатам съемок вдоль профилей, проходящих через центр выявленных археологических объектов, производилась оценка их параметров посредством численного моделирования [Евменов и др., 2020]. Для этого были использованы данные об аномальном магнитном поле на двух уровнях высоты наземной съемки (40 и 115 см) и проведены дополнительные измерения еще на двух высотах (175 и 250 см). При построении карт и графиков аномального поля для исключения вклада внешних геомагнитных вариаций использовались данные вариационной протонной станции МВ-07М (Геомер, Казахстан).

Аэромагнитная съемка и аэрофотосъемка. Аэромагнитная съемка при поиске и разведке полезных ископаемых применяется до статочно давно и дает хорошие результаты. Зарубежные (Geometrics, GEM, Scintrex, Bartington) и отечественные (Геоскан) фирмы производят серийную аппаратуру для монтажа на платформу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) [Балков, Карин, Позднякова, Дядьков, 2020]. Однако опыт выполнения подобных работ для решения археологических задач пока невелик [Эпов, Моло-дин, Позднякова и др., 2016; Тишкин и др., 2017; Го-глев, 2018; Фирсов и др., 2018; Татаурова и др., 2018; Schmidt, Becken, Schmalzl, 2020]. Поэтому весьма актуальными остаются исследования, направленные на определение возможностей метода по изучению разнотипных археологических памятников.

Аэромагнитная съемка могильника Новая Курья-1 выполнялась с использованием комплекса «Геоскан 401 Геофизика» (Геоскан, Россия). Замеры производятся с помощью высокоточного квантового магнитометра оригинальной конструкции. В качестве носителя использован квадрокоптер промышленного класса, способный выполнять полеты по заданному маршруту. Преимуществом данного комплекса является то, что на базе одного и того же носителя можно выполнять как аэромагнитную съемку, так и аэрофотосъемку [Гоглев, 2018].

Общая площадь аэромагнитной съемки составила ок. 10 га (500 × 200 м), суммарная длина профилей – ок. 100 км. Движение вдоль профилей осуществлялось со скоростью ок. 5 м/с, что при частоте съемки 10 Гц позволяло производить замеры через 0,5 м. Средняя высота съемки ок. 5 м, расстояние между профилями ок. 1 м. По итогам обработки данных, выполненной специалистами ИНГГ СО РАН [Балков и др., 2019], были построены карты распределения модуля вектора индукции аномального магнитного поля с учетом внешних геомагнитных вариаций.

В отличие от аэромагнитной съемки, аэрофото съемка все чаще используется для поиска и изучения археологических памятников. Получаемые в результате ортофотопланы и цифровые модели рельефа имеют высокую степень детально сти и в некоторых случаях дают не менее значимую информацию об археологических объектах, чем геофизические методы [Vavulin et al., 2021]. Общая площадь аэрофотосъемки на памятнике Новая Курья-1, выполненной с помощью комплекса «Геоскан 401 Геофизика», составила почти 25 га (700 × × 350 м). При обработке данных использован оригинальный подход к построению карт относительных высот, который снижает влияние естественного рельефа ме стно сти и подчеркивает высотные аномалии, связанные с деятельно стью человека [Балков, Карин, Позднякова и др., 2020].

Измерения магнитной восприимчивости грунтов. Для повышения достоверности интерпретации результатов магнитной съемки на территории памятника Новая Курья-1 были проведены измерения магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород. Замеры выполнялись с помощью каппаметров МП-01 (Казгеофизприбор, Казахстан) и SM-30 (ZHinstruments, Чехия). Средние значения для почв составили 60–80·10-5 СИ, для подстилающих пород – 20–35·10-5 СИ. Такая контрастность (30·10-5 СИ) является достаточной для генерации отчетливых аномалий над археологическими объектами при условии наличия в их заполнении значительных объемов почвенного вещества [Позднякова, 2020].

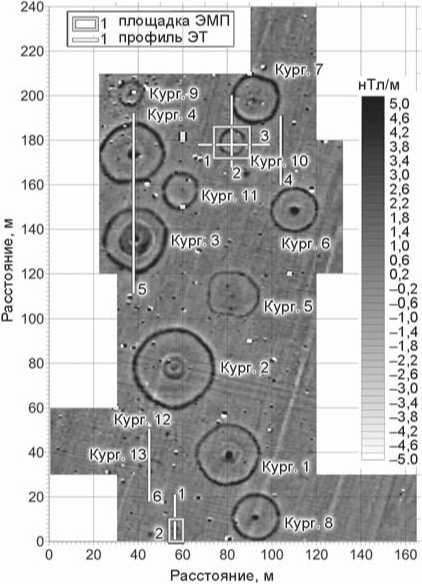

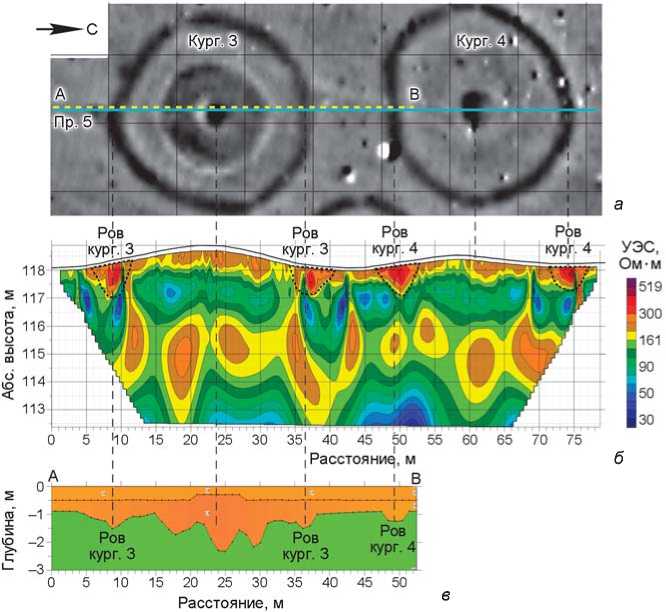

Электротомография. Метод сопротивлений в варианте электротомографии позволяет изучать строение археологических объектов при наличии контраста по удельному электрическому сопротивлению (УЭС) с вмещающей средой [Балков и др., 2012]. В ходе исследований была использована современная отечественная разработка Скала-64К15 (КБ Электрометрии, Россия), которую отличает высокая производительность за счет использования 15 параллельных измерительных каналов. На памятнике Новая Курья-1 измерено шесть профилей. Расстояние между электродами вдоль каждого составляло 0,5 м. Профиль № 5 (длина 80 м) был проложен через центр визуально видимых кург. 3, 4. Остальные (длина 31,5 м) предназначались для детализации устройства выявленных магнитной съемкой объектов без внешних признаков.

Электромагнитное профилирование. Аппаратура ЭМС, разработанная в ИНГГ СО РАН, представляет собой многочастотный трехкатушечный индукционный зонд с компенсацией первичного поля генераторной катушки двумя встречно включенными приемными катушками [Манштейн, Панин, Тикунов, 2008]. Измеряемые сигналы обрабатываются путем трансформации в кажущиеся сопротивления, а результаты представляются в виде карт распределения кажущихся величин УЭС. С помощью данного метода продублированы все профили электротомографии, а также выполнено частотное зондирование на двух площадках размерами 14 × 16 и 6 × 10 м. Расстояние между замерами вдоль профилей составляло 0,5 м, между профилями – 1 м. Площадки, как и профили, были выбраны и размечены на основании данных наземной магнитной съемки.

Результаты исследования

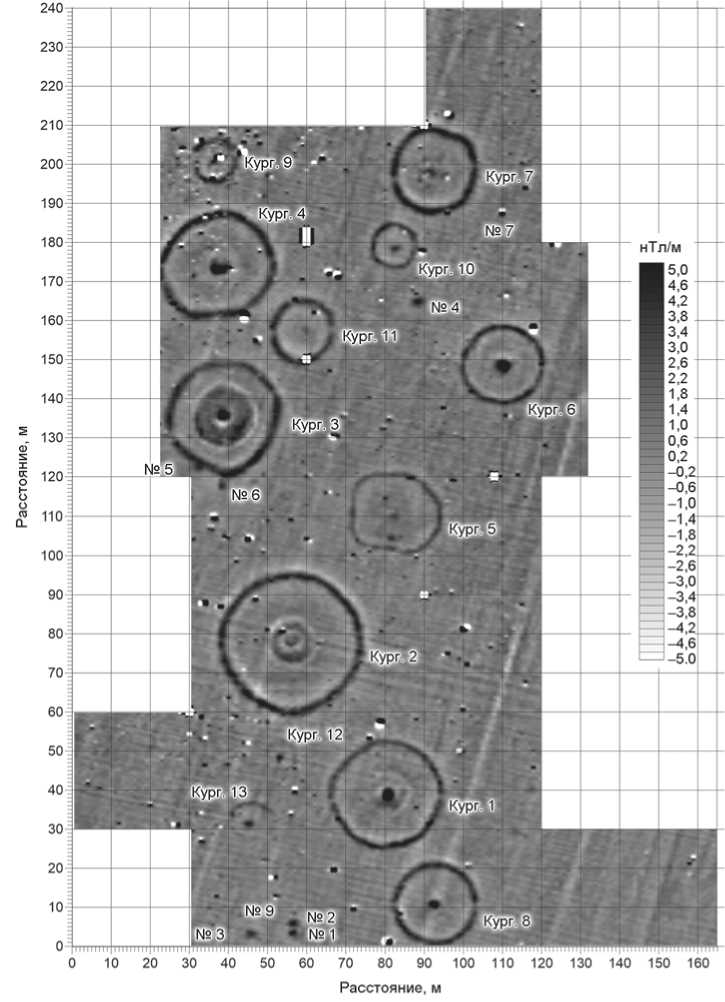

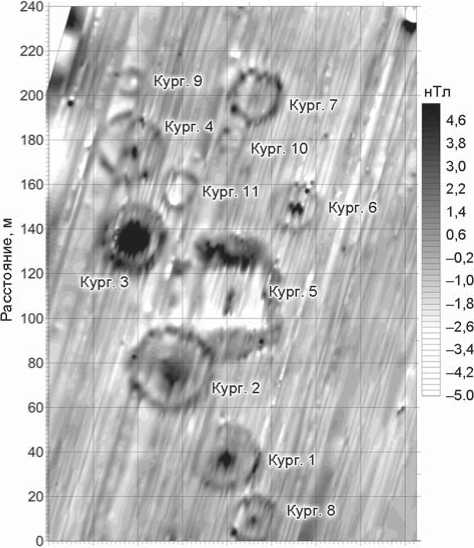

Наземная магнитная съемка. На построенной карте (рис. 2) отчетливо выделяются небольшие интенсивные аномалии градиента магнитного поля с амплитудой более 30 нТл, связанные с железными предме- тами. На общем достаточно спокойном магнитном фоне (до 1 нТл) хорошо фиксируются следы распашки в виде чередующихся положительных и отрицательных линейных аномалий магнитного поля, достигающих, за вычетом сигнала от железных предметов, значений 9 и –3 нТл. Небольшая величина позволяет предположить, что появление положительных аномалий связано с локальным увеличением мощности гумусированного слоя. Это подтверждают и результаты измерений магнитной восприимчивости грунтов.

Все рельефно выраженные сооружения хорошо прослеживаются по положительным аномалиям. Большинство из них характеризуется общим комплексом признаков. Отчетливо выделяются кольцеобразные рвы с проходами по линии З–В. Амплитуды связанных с ними аномалий достигают 5 нТл. Внешний периметр рвов хорошо коррелирует с визуально зафиксированными границами насыпей. В центре практически всех курганов выделяются округлые аномалии диаметром 8–14 м, по-видимому отражающие структурные различия насыпей. Некоторые из них характеризуются повышенными значениями до 4 нТл (кург. 2, 3). Магнитные параметры остальной части пространства, ограниченного рвом, близки к фоновым. В центре курганов отчетливо фиксируются аномалии с амплитудой до 9 нТл, которые можно связать с последствиями грабительских проникновений. В пространстве между рельефно выраженными сооружениями выявлены аналогичные по устройству малые курганы диаметром от 8–9 до 17 м (кург. 9–13). Общность признаков свидетельствует о том, что все эти объекты представляют собой единовременный могильник.

Из визуально зафиксированных сооружений принципиально иной организацией внутреннего устройства отличался только кург. 5. Итоги раскопок [Марченко и др., 2019], а также радиоуглеродное датирование костей лошади из погр. 1 (1 029 ± 21 л.н., MAMS-46646) позволили отнести его к финалу раннего Средневековья, представленного в региональной истории периодом кимако-кыпчакского объединения [Кишкурно, Марченко, Гришин, 2020]. Сопоставление археолого-геофизических данных показало, что объекты кург. 5 отчетливо выделились на картах благодаря наличию в заполнении значительных объемов гумусированного грунта.

В межкурганном пространстве зафиксировано несколько положительных аномалий с амплитудами 4–5 нТл, которые можно уверенно связать с захоронениями или ямами. Три из них расположены рядом с кург. 8 (объекты № 1–3), одна – между кург. 6 и 10 (объект № 4). Стоит отметить также две аналогичные аномалии у южного края рва кург. 3 (объекты № 5, 6). Амплитуды остальных аномалий практически не отличаются от фоновых значений. С наибольшей веро-

Рис. 2. Распределение градиента магнитного поля (модуля вектора магнитной индукции) по результатам наземной магнитной съемки.

ятностью выделяется только одна структура, расположенная между кург. 6 и 7 (объект № 7). По форме она близка к овалу, ориентирована по линии ЮЗ–СВ и имеет размеры ок. 7 × 11 м.

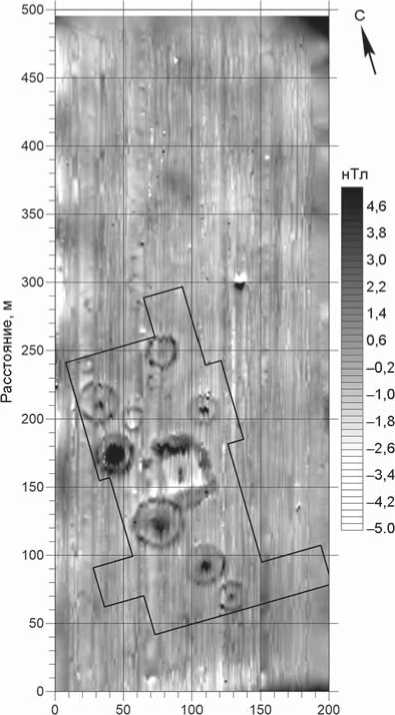

Аэромагнитная съемка и аэрофотосъемка. На построенных картах (рис. 3, б; 4) на фоне региональных изменений магнитного поля (до 20 нТл) отчетливо выделяются локальные кольцевые структуры с амплитудой до 10 нТл, соответствующие кург. 1–4, 6–11. Можно отметить высокую степень корреляции с результатами наземной магнитной съемки и хороший уровень детальности. Удалось зафиксировать аномалии, связанные со рвами, грабительскими ямами, а также структурными различиями насыпей. Достаточно отчетливо прослеживаются аномалии от объектов № 1, 2, 4 (см. рис. 2; 3, б). Остальные объекты выявить не удалось по причине незначительного контраста их заполнений с вмещающей средой.

Анализ полной карты аэромагнитной съемки (см. рис. 4) позволяет утверждать, что за пределами участка наземных работ отсутствуют магнитные ано-

а

О 20 40 60 80 100 120 140 160

Расстояние,м б

Рис. 3. Результаты комплексных исследований памятника Новая Курья-1.

а – схема электроразведочных наблюдений методами электромагнитного профилирования (ЭМП) и электротомографии (ЭТ) на карте наземной магнитной съемки; б – фрагмент карты распределения аномального магнитного поля (модуля вектора магнитной индукции) по результатам аэромагнитной съемки с БПЛА.

Расстояние,м

малии, которые можно уверенно сопоставить с курганами. Обращает на себя внимание наличие точечных положительных аномалий на протяжении 50–100 м к северу от границы участка наземной съемки. Предварительно они могут быть интерпретированы как археологические объекты.

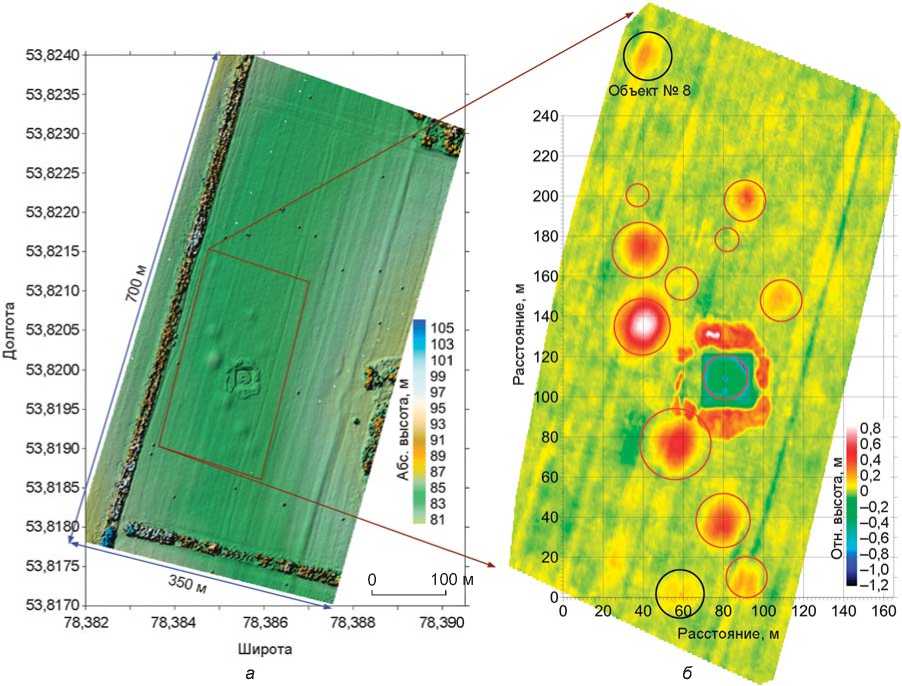

По результатам обработки данных аэрофотосъемки была построена цифровая модель рельефа. На карте абсолютных высот (рис. 5, а ) четко выделяются все рельефно выраженные курганы. Для участка их концентрации дополнительно была построена карта отно сительных высот (рис. 5, б ), что позволило существенно дополнить информацию, полученную по результатам магнитных съемок. На месте кург. 11, а также объектов № 1–3 (см. рис. 2; 5, б ) удалось выделить остатки распаханных насыпей диаметром ок. 15 и 25 м. Кроме того, в 50 м к северу от границы участка

Рис. 4. Распределение аномального магнитного поля (модуля вектора магнитной индукции) по результатам аэромагнитной съемки с БПЛА.

Рис. 5. Цифровая модель рельефа памятника Новая Курья-1 по результатам аэрофотосъемки.

а – карта абсолютных высот; б – карта относительных высот (черным цветом обозначены распаханные курганы, выявленные с помощью аэрофотосъемки).

наземной съемки можно предположить наличие еще одного кургана (объект № 8).

Электроразведочные работы. Согласно результатам электроразведочных работ, спланированных по данным наземной магнитной съемки (см. рис. 3, а ), исследуемые археологические объекты имеют достаточно хороший контраст по УЭС с вмещающей средой. С учетом априорной информации можно полагать, что верхняя часть разреза до глубины 0,5 м представляет собой слой черноземной почвы (диапазон сопротивлений 130 Ом·м и выше). Под ним до глубины 2 м залегают суглинки (диапазон сопротивлений 130–150 Ом·м), а ниже – вероятно, слой глин различной водонасыщенности (диапазон сопротивлений 130–200 Ом·м).

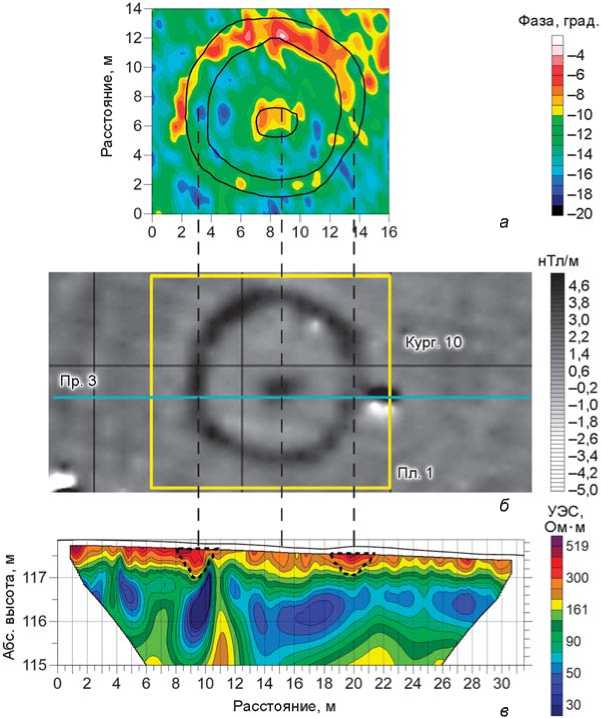

Согласно результатам электроразведочных работ на распаханном кург. 10, наибольший контраст проявился в фазе сигнала, регистрируемого аппаратурой ЭМС. На карте, построенной по данным электромагнитного профилирования (рис. 6, а), прослеживаются контуры рва, однако не столь четкие, как на магнитограмме (рис. 6, б). Аномалия в центре кургана имеет не просто овальную форму (как на магнитной карте), а состоит из трех частей, что, вероятно, связано с тремя отдельными нарушениями верхнего слоя. На геоэлектрическом разрезе по данным электротомографии (рис. 6, в) в местах пересечения рва и центре кургана фиксируются аномалии повышенного УЭС. Центр кургана характеризуется тремя локальными повышениями УЭС от 200 до 300 Ом·м. Эти аномалии по форме аналогичны центральной на карте электромагнитного профилирования (ее протяженность 4,5 м, глубина до 0,7 м). Ров кургана приурочен к вертикальным высокоомным (до 500 Ом·м) нарушениям проводящего слоя, имеющим протяженность в плане 2,5 м и глубину до 0,9 м. Близкие значения получены также для кург. 13, южная часть которого существенно нарушена распашкой (см. рис. 2; 3, а).

На рис. 7 представлены результаты инверсии данных электротомографии и разновысотной магнитной съемки рельефно выраженных кург. 3, 4 в виде двухмерных разрезов. На геоэлектрическом разрезе (рис. 7, б ) во всех четырех местах пересечения рвов отчетливо выделяются аномалии повышенного УЭС (200– 500 Ом·м) шириной ок. 5 м, глубиной не более 1,5 м. Насыпи сложены высокоомными грунтами (200–

Рис. 6. Результаты электроразведоч-ных работ на кург. 10.

а – распределение фазы разностного сигнала по данным электромагнитного профилирования аппаратурой ЭМС на частоте 5 кГц; б – фрагмент карты градиента магнитного поля; в – геоэлек-трический разрез по данным электротомографии аппаратурой Скала-64К15.

400 Ом·м) мощностью не более 1 м. В центральной части кург. 4 верхний слой более углублен (до 0,7 м). Разрез, построенный по данным разновысотной магнитной съемки (рис. 7, в ), показывает, что глубины рвов достаточно хорошо коррелируют с результатами электротомографии, а центральных аномалий – больше, чем на геоэлектриче-ском разрезе, что может быть связано с завышенной оценкой их мощности из-за использования двухмерного подхода к инверсии трехмерного локального тела.

Объектам № 1, 2 (см. рис. 2; 3, а ) соответствуют аномалии УЭС, ширина которых составляет 1,0 и 2,5 м соответственно, глубина – 1,5 и 1,0 м. По итогам электроразведки рядом с ними выделен еще один объект (№ 9). Его ширина ок. 1 м, глубина 1,8 м. Аномалии от объектов № 1, 9 выглядят атипично по сравнению с остальными. Они имеют выраженную вертикальную структуру, обусловленную углублением верхнего слоя высокого сопротивления в нижележащие слои. Поскольку третий подстилающий слой по УЭС близок к верхнему, точ-

Рис. 7. Результаты комплексных исследований кург. 3 и 4.

а – фрагмент карты градиента магнитного поля; б – геоэлектрический разрез по данным электротомографии аппаратурой Скала-64К15; в – разрез, полученный в результате решения обратной задачи для модели слоистой среды по данным разновысотной магнитной съемки.

но определить нижнюю границу этих объектов затруднительно. Дополнительной информации по объекту № 7 получить не удалось. Это согласуется с магниторазведочными данными, согласно которым он, вероятнее всего, имеет небольшую глубину.

Характеристика курганного могильника Новая Курья-1 по данным комплексных геофизических исследований

На основании визуального осмотра в составе памятника Новая Курья-1 было выделено восемь курганов. Последствия многолетней распашки не позволяли определить особенности их устройства, оценить планировку и границы могильника. Результаты проведенных работ дают возможность охарактеризовать этот памятник на принципиально ином уровне.

Наиболее значительный объем сведений получен с помощью наземных методов магнито- и электроразведки. По совокупности данных установлено, что все рельефно выраженные курганы (кроме кург. 5) представляют собой единый комплекс. Наиболее своеобразными элементами их устройства являются округлые объекты диаметром от 8–10 до 14 м в центре насыпей. Они хорошо проявились на магнитных картах, но не зафиксированы электроразведкой. Таким образом, по УЭС эти объекты не отличаются от остальной части насыпи, но характеризуются выраженными различиями магнитных свойств. Анализ данных об аномальном магнитном поле на двух уровнях высоты наземной съемки показал, что амплитуды связанных с ними аномалий разнятся довольно существенно: от близких к фоновым до 8–12 нТл для кург. 2, 3. Повышенные значения сопоставимы с показателями для рвов, которые, судя по электроразведоч-ным данным, заполнены продуктами эрозии почвенного слоя. С учетом вышесказанного, наиболее вероятно, что эти объекты представляют собой конструкции из грунта, где в разной концентрации присутствует гумусированный материал. По-видимому, они сооружались непосредственно над погребальной площадкой, после чего перекрывались насыпью. Значительно углубленных в материк ям, которые можно связать с захоронениями, под курганами не зафиксировано.

Помимо рельефно выраженных кург. 1–4, 6–8, к могильнику однозначно можно отнести кург. 9–11. Они были полностью распаханы, поскольку имели небольшие размеры (11–17 м в диаметре). Благодаря анализу цифровой модели рельефа удалось выявить остатки насыпи кург. 11.

Весьма вероятно, что остальные объекты, обнаруженные в межкурганном пространстве, также относятся к данному комплексу. Однако однозначно судить об этом нельзя. Магнитные аномалии у южного края кург. 3 (объекты № 5, 6), который выделяется своим устройством, могут быть предварительно интерпретированы как сопутствующие ритуальные сооружения. Курганы 12, 13 диаметром 8 и 12 м удалось идентифицировать благодаря остаткам неглубоких рвов. Возвышенность, выявленная над объектами № 1–3, 9 по карте относительных высот, вероятнее всего, является остатками насыпей двух небольших курганов. Сходные с ними характеристики имеет и аномалия между кург. 6 и 10 (объект № 4). Наиболее сложно интерпретировать овальную структуру, зафиксированную между кург. 6 и 7 (объект № 7). Она содержит очень мало магнитного материала и, скорее всего, незначительно углублена в материк. Данные цифровой модели рельефа позволяют предположить наличие сильно распаханной насыпи, что дает возможность предварительно интерпретировать этот объект как погребальный комплекс.

По результатам комплексных геофизических исследований основной массив обнаруженных объектов достаточно уверенно можно отне сти к раннескифскому времени. С учетом выявленной специфики устройства курганов и месторасположения памятника (Северная Кулунда) весьма вероятна его принадлежность к тасмолинской историко-культурной общности (VIII–V вв. до н.э.). В ее ареал принято включать районы Центрального (тасмолинская культура), Северного (улыбай-тасмолинская культура) Казахстана и Южного Зауралья (бобровско-тасмолин-ская культура) [Таиров, 2017, с. 20; Бейсенов, 2017]. Недавно появились сведения о наличии памятников тасмолинской культуры на территории Новосибирской обл. [Автушкова, Плахута, 2020]. Насыпь тасмо-линских курганов возводилась над одним захоронением. Известны погребения, совершенные на дневной поверхности или в ямах, слегка углубленных в материк. Характерным признаком является наличие над могилой куполовидной конструкции, которая могла сооружаться в т.ч. из дерна и грунтовых блоков (вальков). Сверху она перекрывалась грунтом, взятым с прилегающей территории. Вокруг кургана нередко присутствует двойное кольцевое ограждение из камней или рвов: одно кольцо по основанию насыпи, другое – на расстоянии 2–5 м от него. В связи с этим интересно отметить, что по краю центральных конструкций в кург. 1–3 отчетливо фиксируются аномалии, близкие к отрицательным значениям. Их можно предварительно интерпретировать как внутренние рвы.

Результаты аэромагнитной и аэрофотосъемки позволяют рассмотреть и вопрос о границах памятника. Поскольку крупные курганы хорошо выделяются на построенных картах, можно сделать вывод, что за границами участка наземной съемки таких со- оружений больше нет. Возможно, еще один курган (объект № 9) выявлен по карте относительных высот, но эти сведения нуждаются в проверке. Сопоставление данных магнитных съемок показывает, что небольшие археологические объекты (курганы, ямы) не всегда обнаруживаются посредством аэромагнитного картирования. Основной причиной является их слабый контраст с вмещающей средой, а также значительная высота замера. С учетом этого нельзя исключить наличие подобных объектов за пределами площадки наземной съемки. Целесообразно планировать проведение дальнейших наземных геофизических работ. По данным аэромагнитной разведки наиболее перспективным представляется расширение участка исследований в северном направлении.

Заключение

Результаты археолого-геофизических работ на курганном могильнике Новая Курья-1 со всей очевидностью продемонстрировали преимущества комплексного подхода к исследованию. Подтверждена высокая эффективность наземной магнитной съемки, а также целесообразность планирования сети электроразведоч-ных наблюдений по магнитным картам. Подобный подход позволяет оптимизировать работы, связанные с выявлением планировки памятника, определением пространственных параметров и строения отдельных объектов. Опыт верификации результатов разновысотных магнитных съемок методами геоэлектрики показал, что данное направление перспективно для дальнейшего развития. Это позволит расширить возможности магниторазведки по дистанционному определению параметров залегания археологических структур.

Удалось доказать высокую эффективность и перспективность использования метода аэромагнитной съемки для изучения курганных могильников. Его применение значительно увеличивает производительно сть магнитной съемки, однако суще ствует проблема с выявлением небольших, слабоконтрастных по отношению к вмещающей среде археологических объектов. Техническая точность приборов, устанавливаемых на БПЛА, не уступает характеристикам аппаратуры для наземной съемки, но для достижения требуемой для археологических работ детальности необходимо использовать дифференциальные GPS-приемники. В этом случае пространственная точность измерения приблизится к субдециметровой, что повысит детализацию наблюдаемых аномалий. Тем не менее даже на нынешнем этапе своего развития метод аэромагнитной съемки позволяет успешно обнаруживать и идентифицировать курганы, определять их общее устройство. Его внедрение может существен- но изменить ситуацию с изучением и охраной распаханных курганных могильников, которые представляют собой самую обширную категорию памятников на территории евразийских степей.

Очень хорошие результаты дает совместное использование аэромагнитной съемки и аэрофотосъемки. Оба метода являются высокопроизводительными и позволяют получить разноплановую информацию о памятнике в короткие сроки. Построение карт относительных высот дает возможность обнаружить сильно распаханные курганы, которые не удается выделить визуально или с помощью геофизических методов. Основываясь на приобретенном опыте, можно рекомендовать применение аэромагнитной съемки и аэрофотосъемки на начальном этапе исследований, что позволяет оптимизировать наземные геофизические работы. Для изучения курганных могильников, особенно распаханных, это весьма актуально, поскольку они занимают обширные площади.

Полученные результаты определяют хорошие исследовательские перспективы для памятника Новая Курья-1 и в качестве площадки для дальнейших методических работ, и как объекта археологического изучения. Даже небольшие, точечные раскопки могут существенно дополнить наши представления об истории региона в раннескифское время, в частности, позволят рассмотреть вопрос о восточной границе ареала тасмолинской историко-этнографической общности.

Аэрофотосъемка, аэромагнитная съемка и электроразведоч-ные полевые работы проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-04314). Наземная магнитная съемка выполнена за счет средств гранта РФФИ–ННИО № 18-09-12067а. Аппаратурно-методические разработки для электроразведки и магниторазведки ведутся в ИНГГ СО РАН в рамках проектов ФНИ № 0331-2019-0015 и 0331-2019-0012.

Список литературы Комплексные геофизические исследования курганного могильника Новая Курья-1 (Кулундинская степь)

- Автушкова А.Л., Плахута Д.О. Памятники тасмолинской культуры на территории Новосибирской области (по материалам 2014–2017 гг.) // РА. – 2020. – № 2. – С. 142–150.

- Балков Е.В., Дядьков П.Г., Позднякова О.А., Кулешов Д.А., Евменов Н.Д., Карин Ю.Г., Гоглев Д.А. Высокоточная магнитная съемка с использованием БПЛА при поиске и исследовании курганов археологического памятника Новая Курья в Западной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Информационные технологии. – 2019. – Т. 17, № 4. – С. 5–12.

- Балков Е.В., Карин Ю.Г., Позднякова О.А., Гоглев Д.А., Шапаренко И.О. Ортофотосъемка в поисковых задачах археологии: обзор и практические примеры использования // Геофизические технологии. – 2020. – № 3. – С. 38–47.

- Балков Е.В., Карин Ю.Г., Позднякова О.А., Дядьков П.Г. Современные беспилотные технологии при археолого-геофизических исследованиях // Инженерная и рудная геофизика 2020: мат-лы науч.-практ. конф. – М.: ЕАГЕ Геомодель, 2020. – doi:10.3997/2214-4609.202051087.

- Балков Е.В., Панин Г.Л., Манштейн Ю.А., Манштейн А.К., Белобородов В.А. Электротомография: аппаратура, методика и опыт применения // Геофизика. – 2012. – № 6. – С. 54–63.

- Бейсенов А.З. Тасмолинская культура Сарыарки // Казахстан в сакскую эпоху. – Алматы: Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана, 2017. – С. 59–100.

- Гоглев Д.А. Маловысотная аэромагнитная съемка с применением беспилотных воздушных систем на базе квадрокоптера в археологии // Геопрофи. – 2018. – № 6. – С. 20–22.

- Евменов Н.Д., Воронин В.В., Дядьков П.Г., Позднякова О.А. Оценка точности определения параметров погребенных археологических объектов по данным разновысотной магнитной съемки на основе численного моделирования // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Информационные технологии. – 2020. – Т. 18, № 1. – С. 16–26.

- Кишкурно М.С., Марченко Ж.В., Гришин А.Е. Биоархеологические аспекты изучения средневековых материалов курганного могильника Новая Курья (Северная Кулунда) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – C. 453–461.

- Коробов Д.С. Современные подходы в полевой археологии // Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников). – М.: ИА РАН, 2016. – С. 312–342.

- Манштейн А.К., Панин Г.Л., Тикунов С.Ю. Аппаратура частотного электромагнитного зондирования «ЭМС» // Геология и геофизика. – 2008. – Т. 49, № 6. – С. 571–579.

- Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Позднякова О.А., Дядьков П.Г., Евменов Н.Д., Кокорев Ф.В., Гнездилова И.С., Понедельченко Л.О. Новый курганный могильник Новая Курья-1 в Северной Кулунде // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 448–456.

- Позднякова О.А. Оценка перспектив применения магниторазведки для изучения археологических памятников // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2020. – Т. 19. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 44–57.

- Таиров А. Ранние кочевники Жайык-Иртышского междуречья в VIII–VI вв. до н.э. – Астана: Казах. науч.-исслед. ин-т культуры, 2017. – 392 с.

- Татаурова Л.В., Быков Л.В., Фирсов А.П., Злыгостев И.Н., Савлук А.В., Колесов А.С., Шеремет А.С., Светлейший А.З. Археология, геодезия и геофизика как источники для реконструкции планиграфии русских поселений Нового времени в Сибири // Виртуальная археология (с воздуха, на земле, под водой и в музее): мат-лы Междунар. форума. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – С. 244–254.

- Тишкин А.А., Фирсов А.П., Злыгостев И.Н., Савлук А.В., Колесов А.С., Шеремет А.С. Магнитометри-

- ческая съемка «царского» кургана и ближайшей территории на археологическом памятнике Урочище Балчикова-3 с помощью беспилотного летательного аппарата // Теория и практика археологических исследований. – 2017. – № 4. – С. 103–111.

- Фирсов А.П., Злыгостев И.Н., Позднякова О.А., Савлук А.В., Василевский А.Н. Магнитная съемка с БПЛА: новые возможности в археологии // Виртуальная археология (с воздуха, на земле, под водой и в музее): мат-лы Междунар. форума. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – С. 256–264.

- Эпов М.И., Молодин В.И., Манштейн А.К., Балков Е.В., Дядьков П.Г., Матасова Г.Г., Казанский А.Ю., Бортникова С.Б., Позднякова О.А., Карин Ю.Г., Кулешов Д.А. Мультидисциплинарные археолого-геофизические исследования в Западной Сибири // Геология и геофизика. – 2016. – Т. 57, № 3. – С. 603–614.

- Эпов М.И., Молодин В.И., Позднякова О.А., Злыгостев И.Н., Фирсов А.П., Савлук А.В., Колесов А.С., Дядьков П.Г. Опыт магнитометрического картирования археологических памятников с использованием беспилотных летательных аппаратов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 478–282.

- Epov M.I., Balkov E.V., Chemyakina M.A., Manshtein A.K., Manshtein Yu.A., Napreev D.V., Kovbasov K.V. Frozen mounds in Gorny Altai: geophysical and geochemical studies // Russian Geology and Geophysics. – 2012. – Vol. 53. – P. 583–593.

- Schmidt V., Becken M., Schmalzl J. A UAV-borne magnetic survey for archaeological prospection of a Celtic burial site // First Break. – 2020. – Vol. 38, iss. 8. – P. 61–66.

- Vavulin M.V., Chugunov K.V., Zaitseva O.E., Vodyasov E.V., Pushkarev A.A. UAV-based photogrammetry: Assessing the application potential and effectiveness for archaeological monitoring and surveying in the research on the ‘valley of the kings’ (Tuva, Russia) // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. – 2021. – Vol. 20. – doi:10.1016/j.daach.2021.e00172.