Комплексные геофизические исследования разломных зон Вычегодского прогиба

Автор: Удоратин В.В., Магомедова А.Ш., Езимова Ю.Е.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (288), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты комплексных геофизических исследований разломных зон Вычегодского прогиба. На первом этапе исследований выполнялось трассирование разломов по данным сейсморазведки и потенциальных полей, затем проводился радоновый мониторинг. Результаты показали, что разломы Вычегодского прогиба достоверно отмечаются на сейсмических временных разрезах. По данным потенциальных полей, наиболее отчетливо разломы выражены в магнитном поле. В поле радона нарушения соответствуют областям повышенных значений объемной активности радона. Используя перечисленные методы, были выделены Вычегодско-Локчимский, Кельтминский, Вишерский разломы и скорректировано местоположение Притиманского разлома. Таким образом, представленный комплекс методов позволяет картировать разломы, перекрытые осадочным чехлом в пределах платформ.

Разломы, сейсмические методы, гравимагнитные исследования, объемная активность радона

Короткий адрес: https://sciup.org/149129292

IDR: 149129292 | УДК: 551.243; | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-12-3-11

Текст научной статьи Комплексные геофизические исследования разломных зон Вычегодского прогиба

Изучение глубинного строения, тектоники, неотектоники в рамках академической науки связано прежде всего с нахождением новых критериев для поиска месторождений полезных ископаемых, как рудных, так и углеводородных, что наиболее актуально для территории Тимано-Североуральского региона. Немаловажную роль в последние годы такие исследования играют и для рассмотрения вопросов сейсмичности региона. Особое внимание в данном аспекте уделяется изучению разломной тектоники региона. Выделение разломных зон на местности имеет существенное практическое значение для определения границ распространения связанных с ними рудопроявле-ний, месторождений углеводородов, землетрясений и т. д. Для большинства регионов, в том числе и Тимано-Североуральского, выделение разломов прямыми методами невозможно из-за слабой обнаженности коренных пород. Поэтому для их изучения на первое место выходят геофизические методы. Несомненно, наиболее надежными являются сейсмические методы, однако не всегда удается получить материалы хорошего качества, они дорогостоящие и в основном направлены на поиски углеводородов. Данные магниторазведки, электроразведки, гравиразведки позволяют картировать разломные зоны, они более доступны в производстве, но ограничены по природе метода. Наиболее эффективно при картировании применять комплексиро-вание методов [16].

Разломные зоны в рассматриваемом регионе в земной коре намечались в основном по материалам региональных геофизических съемок, главным образом гра виметрической и магнитной, и, как правило, подтверждались сейсморазведочными работами и бурением. Признаки, на которых основано выделение разломов с помощью анализа карт магнитных полей и поля силы тяжести, общеизвестны и достаточно широко освещены в литературе. Изучению разломной тектоники на территории Европейского Северо-Востока России посвящены многие исследования, результаты которых были использованы в данной работе [1—6, 8, 9, 12, 14, 18, 19]. Построенные разными авторами карты и схемы блокового строения, разломной тектоники региона, несмотря на существенное сходство, несут и определенные различия, иной раз даже принципиальные, как в генезисе, так и в местоположении структур [10].

В данной работе решалась задача картирования разломных зон Вычегодского прогиба, имеющего сложное тектоническое положение и слабую геофизическую изученность. В комплекс исследований помимо традиционных методов включена радоновая съемка.

Объект исследования

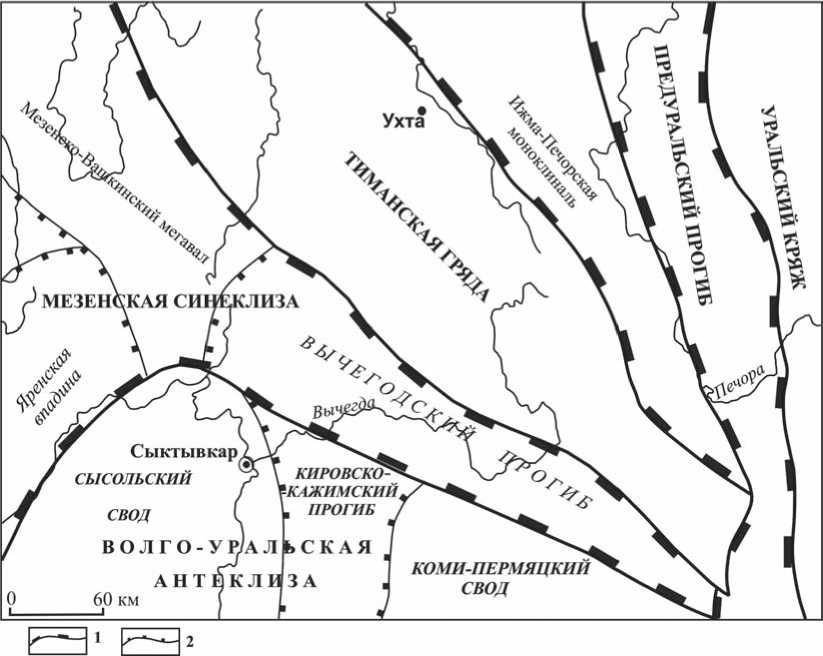

Вычегодский прогиб составляет юго-восточную часть Мезенской синеклизы и является самой погруженной ее частью. Глубина погружения фундамента достигает 8 и более километров [15]. По поверхности эпикарельского фундамента Вычегодский прогиб ориентирован в северо-западном направлении вдоль Тиманской гряды и имеет размеры 400 на 120 км (рис. 1). В юго-восточной части ширина прогиба заметно уменьшается и имеет размеры 50—70 км. Границы прогиба и строение фундамента четко видны на картах магнитного и поля и силы тяжести. Сочленение проги- 3

Рис. 1. Схема тектонического районирования Европейского Севера России по поверхности фундамента [14]. Границы структур: 1 — надпорядковые, 2 — первого порядка

Fig. 1. Scheme of tectonic zoning of the European North of Russia on the basement surface [14]. The boundaries of structures: 1 — superorder, 2 — first order

ба с Сысольским и Коми-Пермяцким сводами ВолгоУральской антеклизы проходит по серии региональных разломов. Северо-восточная граница Вычегодского прогиба в современном структурном плане проходит по Западно-Тиманскому глубинному разлому. Однако многие исследователи (Г. А. Гафаров, В. А. Дедеев, В. А. Разницын, Л. В. Моторина, Т. А. Михайлова и др.) отмечают надвигание структур Тимана на Вычегодский прогиб, и, следовательно, восточная граница смещается к северо-востоку, особенно по отложениям венда и рифея. Эта граница прослеживается вдоль Обдырского и Синд орского валов, в центральной части совпадает с зонами региональных широтных нарушений, имеет ступенчатый характер и выходит на Полюдовское поперечное поднятие. Сочленение Вычегодского прогиба в юго-восточной части с Соликамской впадиной имеет ступенчатый характер. Прогиб также находится в сочленении с Кировско-Кажимским авлакогеном.

Результаты работ

Одной из основных задач наших исследований являлось выделение разломных зон с максимально возможной точностью и достоверностью. В рамках геофизических исследований нами были выполнены работы для выявления поисковых признаков разломов, где был применен комплекс методов, позволяющих осуществить:

-

1) интерпретацию карт магнитных и гравитационных полей различного масштаба с целью определения местоположения зон разрывов в первом приближении;

-

2) анализ сейсмических данных;

-

3) измерение объемной активности радона-222

(ОАР) в почвенном воздухе как фактора наличия повышенной раздробленности и флюидопроницаемости пород в разрезе.

Если традиционные геофизические методы (гравиметрические, магнитометрические, сейсмические, электроразведочные), как правило, применяются для изучения глубинного строения в комплексе в различных соотношениях, то измерение ОАР и использование полей микросейсм стало популярным в последнее время в связи с их эффективностью [7, 11, 13].

Предлагаемый комплекс ранее был успешно применен при исследованиях глубинного строения Кировско-Кажимского и Печоро-Колвинского авлакогенов [16]. В данной работе рассмотрим первые три аспекта исследований.

Сейсмические исследования

Основным методом изучения глубинного строения, а также разломной тектоники является сейсмический в различных его модификациях: метод отраженных волн (МОВ), метод общей глубинной точки (МОГТ), корреляционный метод преломленных волн (КМПВ), глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), метод обменных волн землетрясений (МОВЗ).

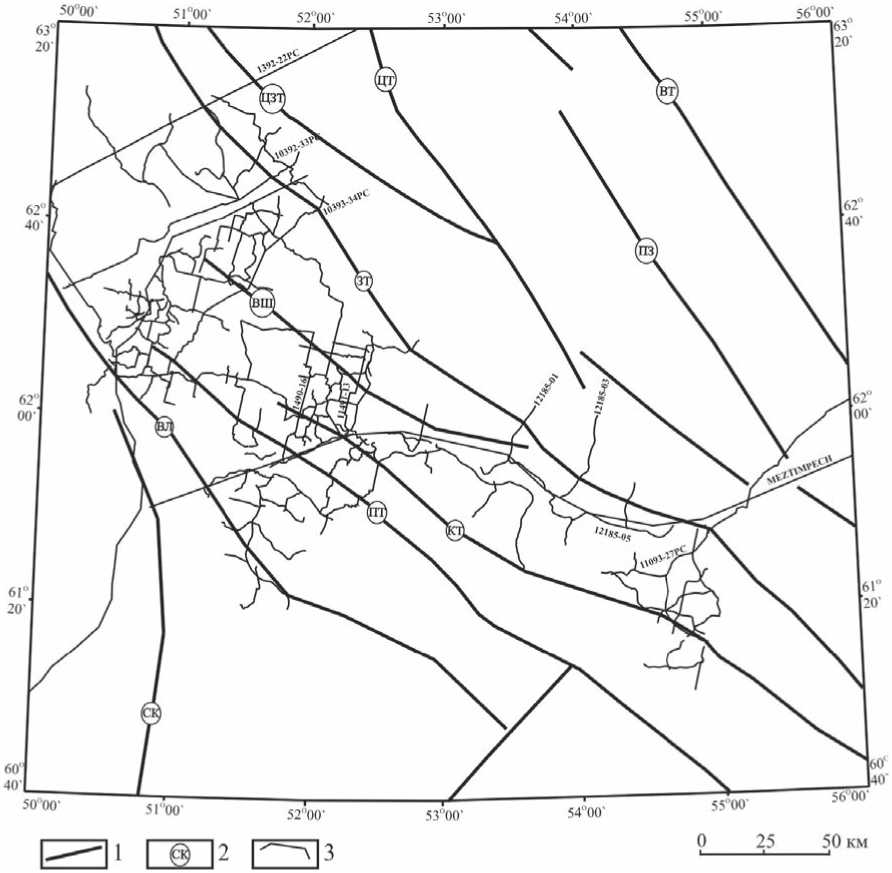

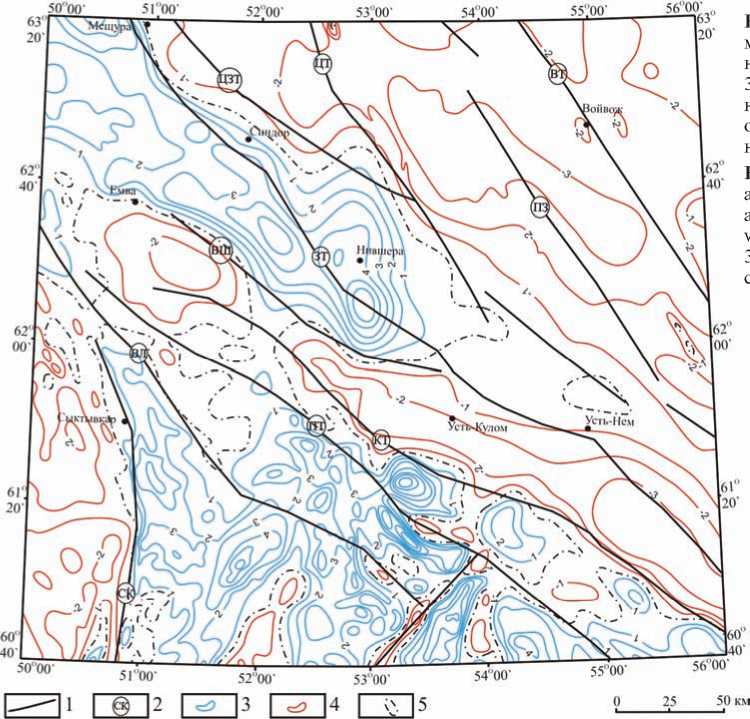

Рис. 2. Схема сейсмической изученности района исследований (составил В. В. Удоратин по материалам ПГО «Печора-геофизика»): 1 — разломные зоны; 2 — название разломов: СК — Сыктывкарский, ВЛ — Вычегодско-Локчимский, ПТ — Притиманский, КТ — Кельтминский, ВШ — Вишерский, ЗТ — Западно-Тиманский, ЦЗТ — Цетрально-Западно-Тиманский, ЦТ — Центрально-Тиманский, ПЗ — Пузлинский, ВТ — Восточно-Тиманский; 3 — сейсмические профили

Fig. 2. Scheme of seismic study of the research area (compiled by V. V. Udoratin based on the materials of the PGO «Pechorageophysica»): 1 — fault zones; 2 — the name ofthe faults: СК — Syktyvkarskiy, ВЛ — Vychegodsko-Lokchimskiy, ПТ — Pritimanskiy, КТ — Keltminskiy, ВШ — Visherskiy, ЗТ — Zapadno-Timanskiy, цЗт — Centralno-Zapadno-Timanskiy, ПЗ — Puzlinskiy , ВТ — Vostochno-Timanskiy; 3 — seismic profiles

На исследуемой территории были пройдены отдельные профили КМПВ. В результате этих работ подтвердились выявленные ранее по данным аэромагнит ных исследований выступы фундамента и уточнены их контуры, установлены новые, ранее не выделявшиеся, оценена мощность осадочного чехла. Современная интерпретация данных КМПВ, бурения и ранее проведенных магнитометрических и гравиметрических исследований позволила установить блоковое строение фундамента и построить схематическую карту рельефа его поверхности. Кроме того, по всем профилям КМПВ получены сведения о залегании глубинных границ раздела в верхней части земной коры, иногда включая даже поверхность Мохоровичича.

Вблизи исследуемой территории находится профиль глубинного сейсмического зондирования «Рубин», а через весь Вычегодский прогиб проходит профиль МОВЗ MEZTIMPECH, выполненный сотрудниками Института геологии Коми НЦ УрО РАН [15].

Нами рассмотрены материалы сейсмических исследований, результаты интерпретации которых послужили основой для построения схемы разломной текто-

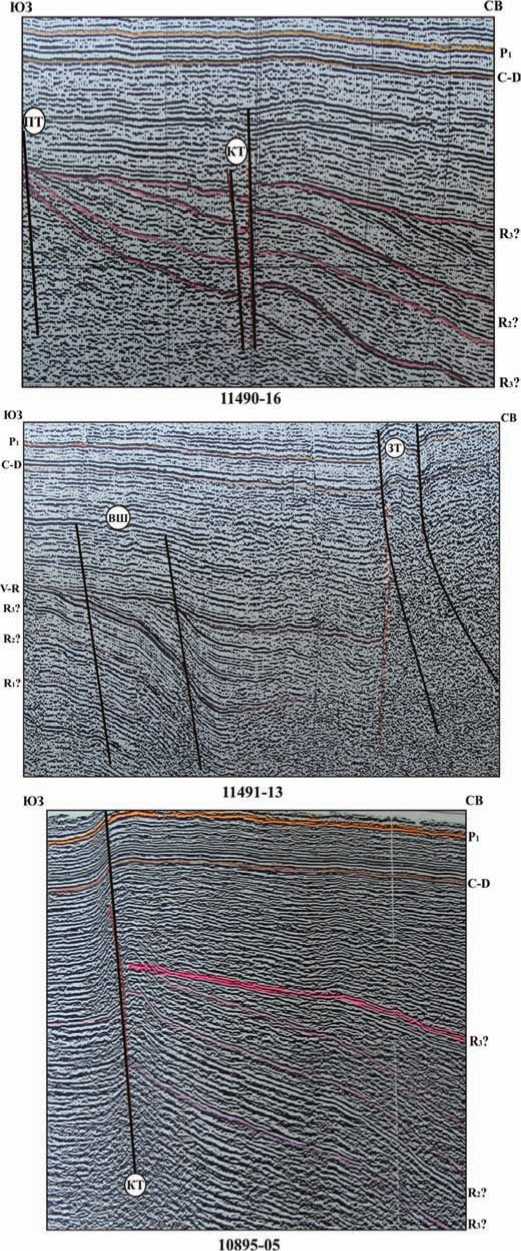

Рис. 3. Фрагменты сейсмических временных разрезов через разломные зоны Вычегодского прогиба: по профилю 1149016 — через Притиманский и Кельтминский разломы; по профилю 11491-13 — через Западно-Тиманский и Вишерский разломы; по профилю 10895-05 — через Кельтминский разлом (составил В. В. Удоратин по материалам ПГО «Печорагеофизика»)

Fig. 3. Fragments of seismic time sections across the fault zones of the Vychegda depression: along profile 11490-16 — across the Pritimanskiy and Keltminskiy faults; on the profile 11491-13 — across the Zapadno-Timanskiy and Visherskiy faults; on profile 10895-05 — across the Keltminskiy fault (compiled by V.V. Udoratin based on the materials of the PGO «Pechorageophysica») 6

ники. В результате выполненных работ нами выделены Вычегодско-Локчимский, Кельтминский, Вишерский разломы, а также подтверждено и участками скорректировано местоположение Притиманского разлома [17].

Общее погружение фундамента Вычегодского прогиба происходит с запада на восток к Тиманскому кряжу с 2 до 8 км за счет наращивания мощности ри-фейских отложений. Погружение происходит клино-формно, на отдельных участках — с тектоническими срывами, затрагивающими весь осадочный чехол. С запада на восток выделяются Вычегодско-Локчимский, Притиманский, Кельтминский и Вишерский разломы. На рис. 3 показаны примеры отражения разломных зон на сейсмических разрезах.

Характер сейсмической записи не всегда позволяет выделить точное местоположение сместителей, лишь отчетливо отмечается различие записи в отдельных блоках. Пограничная область порой захватывает 5 км.

Гравимагнитные исследования

Аэромагнитной съемкой масштаба 1:1000000 и 1:200000 покрыта вся площадь Тимано-Северо-уральского региона. На основе выполненных работ были построены и изданы карты аномального магнитного поля (изолинии и графики Та). В результате интерпретации магнитных полей выявлены региональные закономерности строения осадочного чехла и фундамента, его вещественного состава, а также разломной тектоники.

Для изучения фундамента, глубины его залегания, выделения зон тектонических нарушений широко применяются карты аномального поля силы тяжести, его различные трансформации в масштабе 1:200000 и 1:50000. Построение карт и схем тектонического районирования во многом было основано именно на этих материалах и в дальнейшем детализировано в результате проведения сейсмических работ. Однако степень изученности сейсмическими методами отдельных структур сильно отличается.

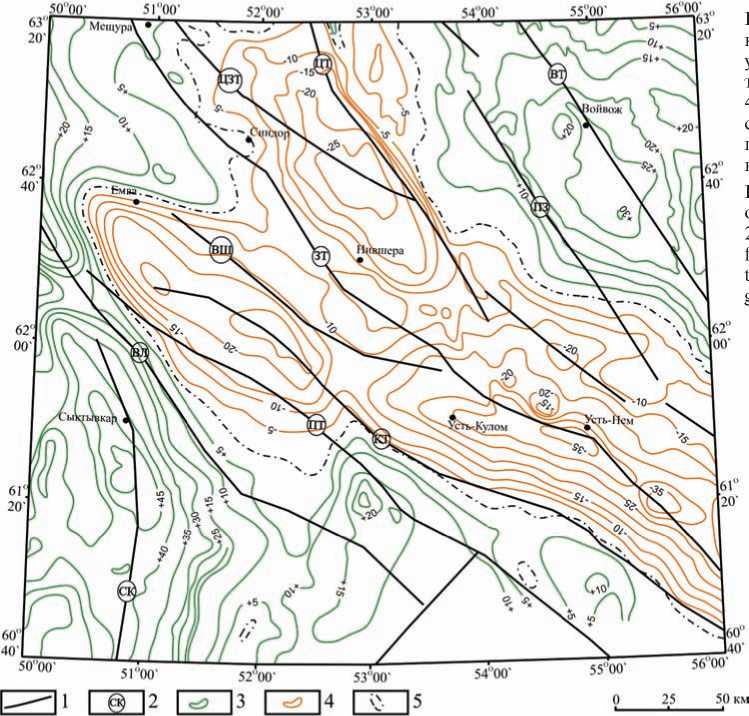

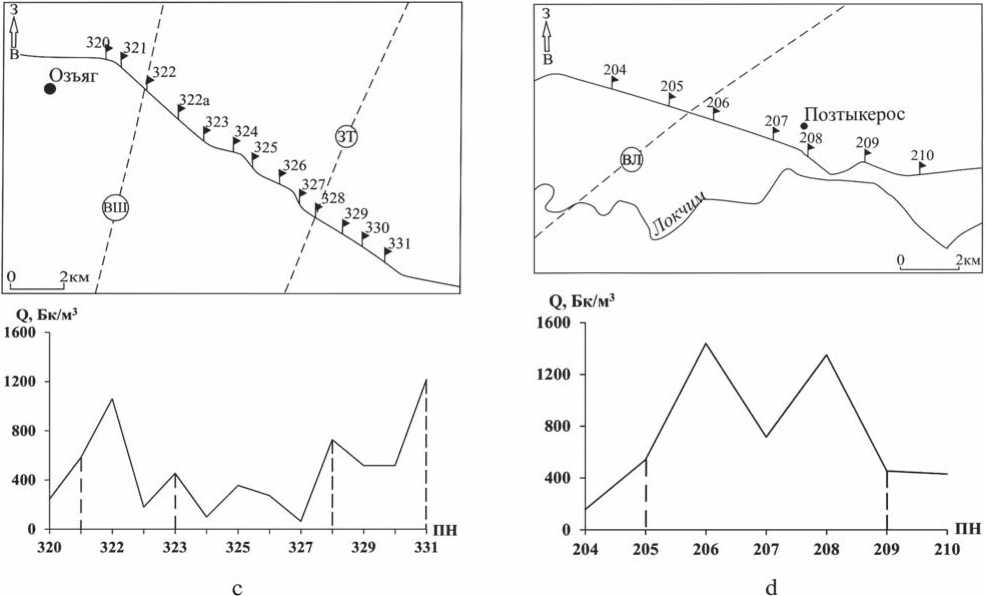

Нами проведено сопоставление разломных зон, выделенных на основе сейсмических данных, с картами магнитных полей и силой тяжести (рис. 4, 5). Наиболее отчетливо разломные зоны выражены в магнитном поле. Вишерский разлом трассируется по градиентной зоне, разделяющей крупный максимум магнитного поля и линейно вытянутый минимум центральной части Вычегодского прогиба. Кельтминский разлом отграничивает этот же минимум с юга от максимумов северозападной части Вычегодского прогиба. Притиманский и Вычегодско-Локчимский разломы контролируют зону положительных мозаичных аномалий, представленную переходом линейных аномалий Кировско-Кажимского авлакогена северо-восточного направления в линейные аномалии Вычегодского прогиба северо-западного направления.

В поле силы тяжести выделенные разломы находят меньшее отражение, хотя общие черты сохраняются. Так, Вишерский и Кельтминский разломы ограничивают крупный минимум поля силы тяжести, отвечающий центральной части Вычегодского прогиба, а Притиманский и Вычегодско-Локчимский разломы находятся в переходной зоне смены линейных аномалий северо-восточного направления Кировско-Кажимского авлакогена линейными аномалиями северо-западного направления Вычегодского прогиба.

56'00'

53"OO'

54.00'

1<>ЙМЖ

50'00'

51”00

50'00' 51'00

У V МешурД • / '

54'00'

52'00'

62" 40

56"OO'

25 50 km

Рис. 4. Фрагмент гравиметрической карты района исследований: 1—2 — усл. обозн. см. на рис. 2; 3 — положительные значения поля силы тяжести; 4 — отрицательные значения поля силы тяжести; 5 — нулевые значения поля силы тяжести (в условных единицах)

Fig. 4. Fragment of the gravimetric map of the study area. 1—2 — legend see Fig. 2; 3 — positive values of the gravitational field; 4 — negative values of the gravitational field; 5 — zero values of the gravitational field (in conventional units)

53;OO'

Усть-Нем

56"00‘

50*00

51 "00

54’00

0 25 50 km

20'f^^^

56"oo;3„

Рис. 5. Фрагмент карты аномального магнитного поля района исследований: 1—2 — усл. обозн. см. на рис. 2; 3—5 — значения аномального магнитного поля: 3 — положительные, 4 — отрицательные, 5 — нулевые (в условных единицах)

Fig. 5. Fragment of the map of the anomalous magnetic field of the research area. 1—2 — legend see Fig. 2; 3—5 — values of the anomalous magnetic field: 3 — positive, 4 — negative, 5 — zero (in conventional units)

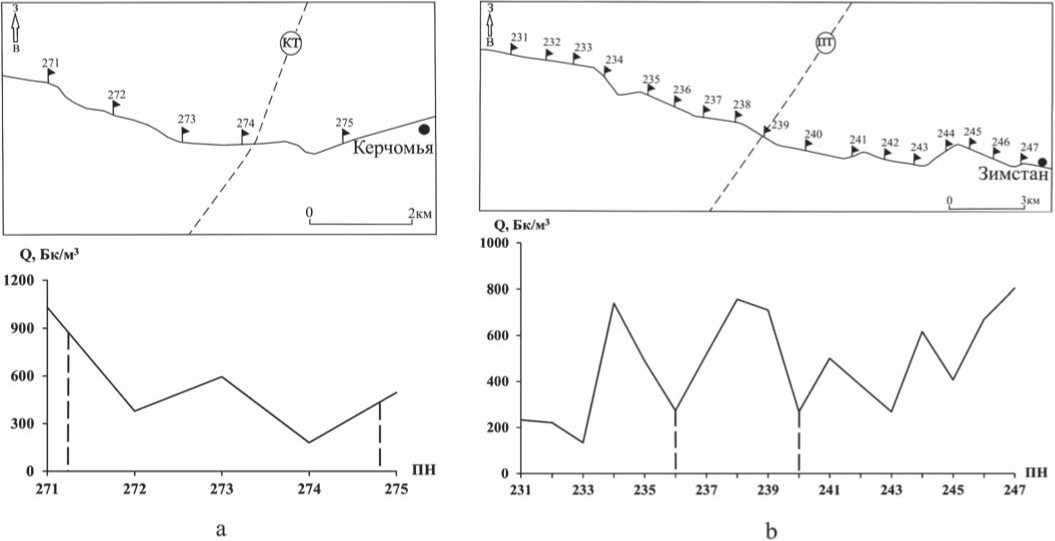

Рис. 6. Графики изменения объемной активности радона вкрест простирания разломных зон Вычегодского прогиба вдоль линии профилей: a — «Керчомья», b — «Зимстан», c — «Озъяг», d — «Позтыкерос»

Fig. 6. Graphs of the volume radon activity distribution across Vychegda depression fault along the profile lines: a — «Kerchomya», b — «Zimstan», c — «Ozyag», d — «Poztykeros»

Мониторинг радона

Эманационная съемка относится к доступным, экспрессным и дешевым методам выделения и трассирования разломных зон в пределах платформенных областей, где разломы перекрыты мощным осадочным чехлом.

Радон генерируется через ряд распада урана-238, производящего несколько изотопов с длительным периодом полураспада (уран-234, торий-230, радий-226), которые обычно встречаются в гранитных, магматических, 8

осадочных, метаморфических породах, поэтому он производится практически всеми типами пород и почв на разных глубинах [20]. Кроме этого, радон-222 характеризуется наиболее длительным периодом полураспада относительно других изотопов (торон, актинон), что делает его оптимальным индикатором для обнаружения и трассирования тектонических нарушений.

В 2014—2018 гг. на территории Вычегодского прогиба проводилась экспрессная эманационная съемка вкрест простирания Вычегодского-Локчимского,

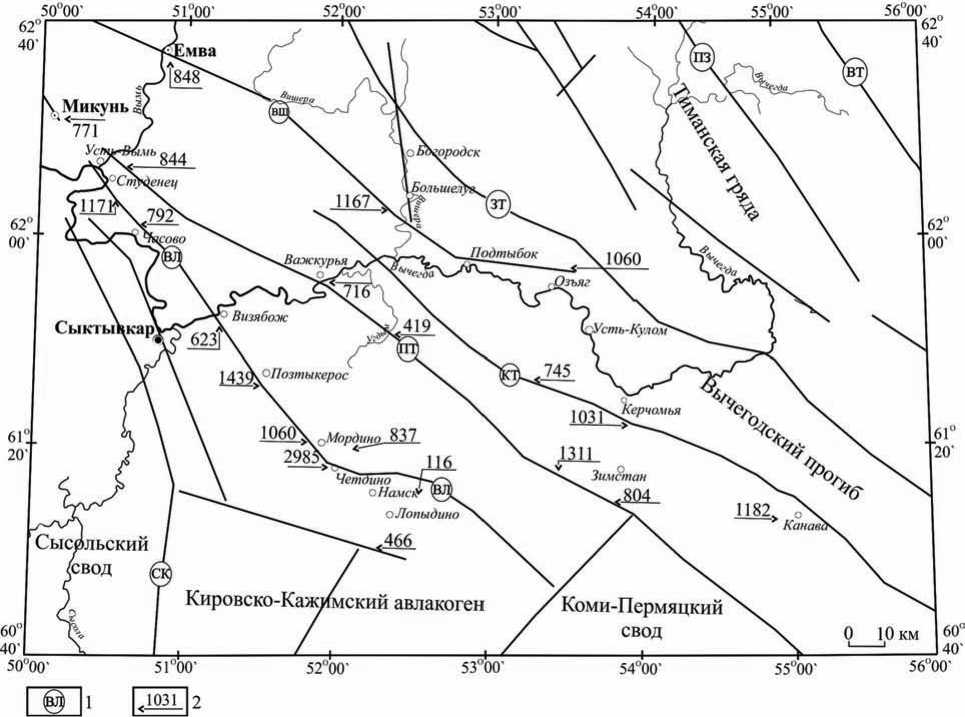

Рис. 7. Схема распределения объемной активности радона в пределах Вычегодского прогиба: 1 — название разломов (условные обозначения см. на рис. 2); 2 — максимальные значения объемной активности радона по профилям, Бк/м3

Fig. 7. Scheme of the volume radon activity distribution within the Vychegda depression: 1 — the name of the faults (legend see Fig. 2); 2 — maximum values of the volume radon activity by profiles, Bq/m3

Притиманского, Кельтминского и Вишерского разломов, которые отчетливо выделяются на сейсмических разрезах и имеют сбросово-взбросовую природу (рис. 3). Для измерения ОАР в почвенном воздухе использовался портативный радиометр РРА-01М. На каждом пункте наблюдения бурилась скважина глубиной 50 см и диаметром 10 см. Измерения начинались через 30 минут после бурения скважины. Перед каждым замером осуществлялась прокачка системы окружающим воздухом в течение 4 минут. Время отбора пробы почвенного воздуха с помощью насоса составляло 4 минуты и 20 минут — время естественного измерения ОАР. Для осушения почвенного воздуха использовалась колба с силикагелем CaCl2. Одновременно с измерениями ОАР регистрировались показания атмосферного давления, влажности, температуры и гамма-излучения. Замеры проводились по автомобильным дорогам как в разломных зонах, так и за их пределами, шаг составлял 500-1000 м.

Эманационные исследования через Вычегодско-Локчимский разлом выполнялись на его северном и центральном участках. Всего было отработано четыре профиля и несколько отдельных пунктов. Северный сегмент разломной зоны характеризуется значениями радоновой активности 771-1171 Бк/м3. На центральном участке отмечаются максимальные значения ОАР по профилям «Позтыкерос», «Мордино», «Четдино», составляющие 1060-1783 Бк/м3. В качестве примера на рисунке 6, d приведен график изменения ОАР вдоль линии профиля «Позтыкерос», на котором выделяется область повышенных значений ОАР, соответствующая разломной зоне.

Измерения ОАР через Притиманский разлом осуществлялись по четырем профилям и по отдельным пунктам наблюдения. В целом разлом проявляется в поле радона высокими значениями ОАР, изменяющимися в диапазоне 419-1311 Бк/м3. Максимальные значения зарегистрированы по профилю «Зимстан» (рис. 6, b), где на фоне достаточно высоких показателей ОАР разломная зона, выделенная по данным потенциальных полей, соответствует пику радоновой активности, где в центральной части разлома значения достигают 710-757 Бк/м3, по краям снижаются до 268273 Бк/м3. Такой разброс значений по профилю объясняется высокой степенью раздробленности пород на данном участке, что затрудняет точное определение местоположения разломной зоны на местности.

Немногочисленные измерения ОАР через Кельт-минский разлом показали, что вдоль линии разлома радоновая активность меняется в пределах 745-1182 Бк/м3. В поперечном направлении нарушению соответствуют области повышенных значений ОАР, изменяющихся в интервале 180-1031 Бк/м3 (рис. 6, a). Полученные результаты не дают полной картины проявления Кельтминского разлома в поле радона, что дает основание для дальнейших исследований.

В пределах Вишерского разлома исследования проводились на его южной окраине, по профилю «Озъяг», который пересекает еще и Западно-Тиманский разлом. Результаты показали, что оба тектонических нарушения выделяются повышенными значениями радоновой активности. Максимальные значения ОАР в двух разломных зонах составляют 1060 и 1217 Бк/м3. На участке между разломами отмечается область с пониженными значениями концентрации радона (рис. 6, c). Единичные наблюдения проводились около г. Емва и с. Сторожевск, где ОАР равна 848 и 1167 Бк/м3 соответственно.

Итогом исследований стала схема распределения ОАР в пределах Вычегодского прогиба (рис. 7).

Таким образом, результаты радиометрических наблюдений показали:

-

1. Разломы Вычегодского прогиба, выделенные по данным потенциальных полей, характеризуются повышенными значениями ОАР, которые находятся в диапазоне от 419 до 1783 Бк/м3.

-

2. Самые высокие значения ОАР характерны для центрального сегмента Вычегодского-Локчим-ского разлома, южных частей Притиманского и Кельт-минского разломов, центрального и южного участков Вишерского разлома. Это говорит о высокой степени раздробленности и флюидопроницаемости пород.

-

3. Наблюдается изменчивость радоновой активности как в продольном, так и в поперечном направлении разломных зон.

-

4. Участкам разреза с достоверно выделяемой зоной разлома соответствуют хорошо выраженные максимальные значения ОАР, тогда как сложно построенная разломная часть разреза характеризуется мозаичным полем ОАР.

-

5. Почвенный радон распространяется за пределы тектонических нарушений из-за повышенной трещиноватости верхних горизонтов осадочного чехла, в связи с этим ширина аномалии радона всегда превышает ширину самого разлома.

-

6. В полях ОАР прослеживаются повышенные значения, не привязанные к известному разлому, которые могут отвечать неизвестной ранее разломной зоне, или же говорят о неточном выделении местоположения зоны. Это утверждение носит предварительный характер и является лишь поводом для более детальных исследований.

Таким образом, при недостаточной сейсмической изученности и низкой дифференциации потенциальных полей эманационная радоновая съемка может использоваться как дополнительный метод для выявления и трассирования тектонических нарушений.

Выводы

Обобщая результаты проведенных геофизических исследований, можно сделать следующие выводы.

В пределах Вычегодского прогиба нами выделены Вычегодско-Локчимский, Кельтминский, Вишерский разломы, а также уточнено местоположение Пред-тиманского разлома.

Все разломы достоверно отмечаются на сейсмических временных разрезах.

Анализ гравимагнитных данных показал, что наиболее отчетливо разломные зоны Вычегодского прогиба выражены в магнитном поле. Вишерский разлом трасси- 10

руется по градиентной зоне. Кельтминский разлом отграничивает минимум с юга от максимумов северо-западной части Вычегодского прогиба. Притиманский и Вычегодско-Локчимский разломы контролируют зону положительных мозаичных аномалий, представленную переходом линейных аномалий Кировско-Кажимского авлакогена северо-восточного направления в линейные аномалии Вычегодского прогиба северо-западного направления. В поле силы тяжести разломы находят меньшее отражение.

В поле радона тектонические нарушения характеризуются повышенными значениями ОАР, изменяющимися в пределах 419—1783 Бк/м3.

Таким образом, описанный комплекс методов можно применять для выделения и трассирования разломных зон, перекрытых мощным осадочным чехлом.

Список литературы Комплексные геофизические исследования разломных зон Вычегодского прогиба

- Белоусов В. В., Павленкова Н. И. Типы земной коры // Геотектоника. 1985. № 1. С. 3-14.

- Валеев Р. Н. Тектоника Вятско-Камского междуречья. М.: Недра, 1968. 109 с.

- Гафаров Р. А. Строение складчатого фундамента Восточно-Европейской платформы по геофизическим данным // Изв. АН СССР. 1963. № 8. С. 56-67.

- Дедеев В. А., Запорожцева И. В. Земная кора Европейского Северо-Востока СССР. Л.: Недра, 1985. 96 с.

- Запорожцева И. В., Пыстин А. М. Строение дофанерозойской литосферы Европейского Северо-Востока России. СПб.: Наука, 1994. 112 с.