Комплексы с золотыми украшениями IV-III тыс. до н.э. из района Кавказских Минеральных Вод

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены краткий обзор комплексов с украшениями из золота майкопско-новосвободненской общности и особенности их символики. Приводится информация о четырех захоронениях с золотыми подвесками-колечками Кавминводской группы среднего бронзового века Предкавказья. Одно из них (погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника) уникальное. Оно совершено под курганом высотой 7 м и содержит набор оружия и орудий, разложенных на деревянных подносах. На каменном завале над этим погребением обнаружена жертва в виде двух черепов быков. Рассматривается проблема воинских захоронений с бронзовыми и каменными топорами на Центральном Кавказе. Одним из основных выводов публикации является заключение о типах ранжирования погребений у элиты майкопско-новосвобдненской общности в IV тыс. до н.э. и носителей северокавказской культуры Центрального Предкавказья в III тыс. до н.э. Отмечается, что эти племена относились к преполитарной фазе раннего догосударственного периода, но к разным моделям. Так, для племен майкопско-новосвободненской общности была характерна военно-производственная (плотницкая) символика, суперэлитарное ранжирование с обилием золота. В среднем бронзовом веке военно-производственная (плотницкая) символика сохраняется, но только в наборах с бронзовыми топорами южно-кавказского типа Начеркезеви. С каменными топорами представлена иная военно-производственная (кузнечная) символика. Высшая степень ранжирования военной элиты этой эпохи определяется комплексами с оружием ударного действия и золотыми подвесками головного убора.

Золото, серебро, медно-бронзовый век, могильник, курган

Короткий адрес: https://sciup.org/145145934

IDR: 145145934 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.024-032

Текст научной статьи Комплексы с золотыми украшениями IV-III тыс. до н.э. из района Кавказских Минеральных Вод

Золото и серебро сыграли выдающуюся роль в становлении экономики цивилизации и государства. Вместе с тем они являлись показателями высокого общественного престижа их владельцев еще в догосударствен-ный период, будучи тесно связанными с магией и культовыми представлениями. Как конкретно это отражалось в погребальных обрядах разных культур медно-бронзового века – вопрос, требующий специального изучения. В данной статье мы рассматриваем комплексы с предметами из золота по материалам памятников III тыс. до н.э. в районе Кавказских Минеральных Вод на фоне его широкого распространения в Предкавказье в предшествующее время.

Описание комплексов

Как известно, золото активно использовалось в погребальных обрядах племенами майкопско-новосво-бодненской общности (МНО) в IV тыс. до н.э. Встречаются уникальные и массовые украшения из него: диадемы, цветы, кольца, височные подвески, бусы, игловидные стержни. Отмечено высокохудожественное литье и штамповка пластин в виде фигур быков и львов. Известны сосуды из золота и серебра, золотые накладки на оружие. В целом находки из золота были учтены в более чем 40 захоронениях [Кореневский, 2011, с. 94–100].

Анализ взаимовстречаемости золотых предметов с оружием и орудиями труда в майкопских погребениях показал, что чаще всего они присутствуют в комплексах с набором из бронзовых топора, тесла, долота, кинжала, металлической посуды (100 или 80 %, 10 случаев из 10 или 14, в зависимости от учета комплексов относительно хорошей сохранности) и с оружием и инструментами деревообработки, но без металлической по суды (62%, 11 из 16 случаев), реже в захоронениях с наборами только оружия (38 %, 23 случая из 59). В погребениях без оружия, которые составляют большинство (более 130 учтенных случаев по данным на 2011 г.), находки из золота крайне редки (ок. 2–3 %). При этом такие захоронения можно интерпретировать как женские (например, Кудахурт, кург.1, погр.1) [Кореневский , 2017, с. 82–85].

На основании встречаемости золотых изделий в комплексах МНО была предложена градация погребальной символики. Так, комплексы, в которых более двух находок из золота, рассматривались как показатели суперэлитарного* ранжирования, с од- ним-двумя золотыми колечками-подвесками – начально-элитарного, а без предметов из драгоценных металлов – как показатели эгалитарной погребальной практики.

Рассматриваемый феномен представляется как общество земледельцев и скотоводов, в котором военная родоплеменная знать регулярно подчеркивала в погребальных обрядах свой престиж, согласно мифологии смерти, золотыми украшениями, устойчиво игнорируя бронзовые и очень редко используя серебряные. Обилие золота в отдельных могилах позволяет оценивать такую маркировку как суперэлитарную и начально-элитарную. Наиболее значимые захоронения МНО (с наборами оружия и орудий труда) связаны именно с суперэлитарной символикой.

МНО можно рассматривать как военно-элитарную модель преполитарного общества (термин, предложенный Ю.И. Семеновым) с военно-производственной (плотницкой) символикой погребальных наборов. Особенность преполитарной стадии раннего периода догосударственного развития [Семенов, 1993, с. 586] состояла в том, что высшая знать была заинтересована в воинском престиже и престиже труда. Поэтому она использовала символы орудий как показатели своего неординарного положения, согласно представлениям об устройстве загробной страны предков [Кореневский, 2004, с. 78–82; 2011, с. 125–136; 2017, с. 82–85].

В начале III тыс. до н.э. на Кавказе племена МНО исчезли. В Предкавказье появились совсем иные археологические культуры. Сильные культурные трансформации прослеживаются также на Южном Кавказе. В погребальных комплексах этого времени в Предкавказье находки из золота нечасто встречаются. В основном они представлены головными украшениями в виде небольших колечек. Встречаются также колечки или спиральки из серебра. Чаще всего украшения головного убора изготовлялись из бронзы.

мости от принятых критериев элитарности. Суперэлитарное ранжирование является редкостью для V–IV тыс. до н.э. Сведения о нем связаны главным образом с культурами Варна в Дунайском регионе, Гхассульской в Израиле, МНО в Предкавказье и лейлатепинской на Южном Кавказе.

Ординарно-элитарное или начально-элитарное ранжирование в V тыс. до н.э. встречается у тех же культурных образований. В Восточной Европе единичные золотые украшения в виде спиралек найдены в энеолитических погребальных памятниках Северного Причерноморья (Джур-джулешты, погр. 4). В дальнейшем такая маркировка комплексов подвесками из серебра (реже золота) известна во многих регионах Северной Евразии вплоть до позднего бронзового века [Кореневский, 2017, с. 124, 125]. Эгалитарные традиции погребальной практики не связаны с эгалитарными отношениями в обществе, являются только иллюстрацией культов и верований.

Ниже рассмотрим наиболее яркие комплексы с изделиями из золота в Кавминводской группе памятников северокавказской культуры (рис. 1). В погребениях этой группы встречено много украшений из бронзы. Установлено, что костяные и бронзовые булавки, бронзовые бляхи связаны с женскими захоронениями, так же как и в комплексах раннекатакомбных культур Предкавказья, а каменные булавы и топоры – с мужскими [Кореневский, 1990 с. 71–81; 2018]. Последние найдены более чем в 25 случаях. Бронзовый топор в комплексах Кавминводской группы представлен единственным экземпляром. Он обнаружен в погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника в Георгиевском р-не Ставропольского края. Это погребение было раскопано в ходе охранных работ Т.А. Габуевым и Я.Б. Березиным в 2015 г. [Габуев, 2015; Кореневский, Березин, Габуев, 2018].

Курган 3 Лысогорского-6 был самым крупным не только на данном могильнике, но и в округе на нескольких десятков километров. Его высота 7,2 м, размер по линии восток – запад 63 м, по линии север – юг 50 м. Курган содержал четыре захоронения. Погребение 4 было основным. Оно относится к среднему периоду эпохи бронзы, остальные – к раннему железному веку.

Погребальное сооружение имело сложную конструкцию. Сначала в надматериковом слое была вырыта неглубокая, но обширная яма с заплечиками. Ее размеры по верхнему краю 6,70 × 6,06 м, по дну 4,44 × 3,83 м. Выкид грунта из ямы был аккуратно разложен вокруг наподобие кольца. Затем в яму поставили деревянный короб размером 2,6 × 1,6 м.

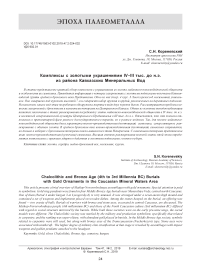

Рис. 1 . Расположение упоминаемых в тексте погребений с золотыми подвесками.

1 – могильник Лысогорский-6; 2 – курган у винсовхоза «Машук»;

3 , 4 – курганы у пос. Нежинского; 5 – могильник Чегем II; 6 – могильник Расшеватский-1; 7 – могильник Шарахалсун-3.

В него был уложен покойник в вытянутом положении на спине, головой на запад. Короб имел деревянное перекрытие. Над ним была каменная кладка с заложенным в нее рогом оленя. Поверх кладки в двух местах лежали два черепа быков. В завершение была сооружена земляная насыпь. Так над мог. 4 образовался огромный курган, не уступающий по своим габаритам курганам над погребениями знати МНО.

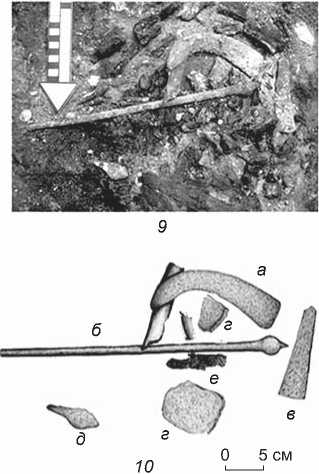

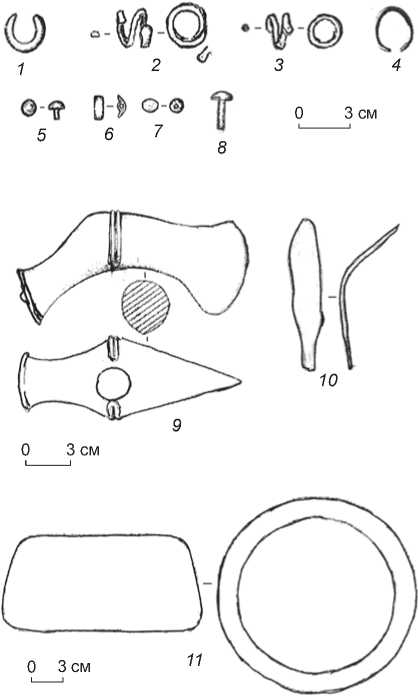

Погребальный инвентарь рассматриваемого комплекса неординарный. Украшение головного убора представлено колечком-подвеской из золота диаметром 1,5 см (рис. 2 , 1 ). Набор бронзовых украшений-подвесок (браслет?) и бусин (рис. 2, 3 ) находился на нижней части плечевой кости правой руки. Точная форма и размеры предметов не восстанавливаются. Другой бронзовый браслет зафиксирован на костях запястья левой руки. Составляющие его элементы сильно коррозированы и распались при расчистке. Еще один наборный браслет находился на лодыжке правой ноги. Он представлен бронзовыми литыми подвесками (4 шт.), состоящими из стержня с отверстием для подвешивания в верхней части и шариками в нижней (рис. 2, 2 ). Длина сохранившейся подвески 3,6 см.

Возле крыла левой подвздошной кости погребенного находилась группа предметов, лежавших на деревянном блюде или подносе № 1 (рис. 2, 9, 10 ). Сам поднос (блюдо?) сохранился плохо, представлен отдельными фрагментами. Точно определить его форму невозможно. Поднос имел бортик по краю. Диаметр остатков изделия ок. 35 см. В набор бронзовых предметов на подносе входили боевой арочный топор типа Начеркезеви [Кореневский, 1981, с. 25] (рис. 2, 4 ), небольшой (длина 7,2 cм) кинжал листовидной формы (рис. 2, 6 ), тесло длиной 11,5 см (рис. 2, 7 ), жезл длиной 38 см (рис. 3, 1 ) и кубок. Последний представлен тремя обломками. Реконструкция кубка позволяет считать, что он был плоскодонным, имел высоту 110 мм, диаметр дна 66, устья – ок. 70 мм и по емкости близок к стакану, рассчитанному на 200 мл жидкости (рис. 3, 2 ).

Деревянное блюдо № 2 располагалось между коленными суставами погребенного. Сохранился только тлен диаметром 17 см. На нем лежал бронзовый предмет, который полностью коррозирован и распался. Поднос из дерева № 3 находился в 0,20–0,25 м к югу от правой бедренной кости погребенного, у южной стенки деревянной конструкции. Он располагался длинной осью по линии восток – запад. Длина предмета до 40 см, ширина ок. 15 см; форма не восстанавливается. С этим подносом соотносятся три каменных абразива (рис. 3, 6–8 ) и сильно коррозированный бронзовый кинжал, сохранившийся в обломках, его длина до 12 см. Под костяком были собраны фрагменты ткани (см. рис. 2, 5 ). Радиоуглеродная дата погребения 2861–2581 гг. до н.э. (4 122 ± 23 л.н.,

Рис. 2 . Инвентарь погр. 4 кург. 3 могильника Лысогорского-6.

1 – золотая подвеска; 2 – сегменты наборного браслета на лодыжку; 3 – детали наборного браслета на руку; 4 – бронзовый топор с деревянной рукояткой; 5 – ткань; 6 , 8 – бронзовые кинжалы; 7 – тесло из бронзы; 9, 10 – вещи на подносе № 1, фото и рисунок: а – топор, б – жезл, в – тесло, г – кубок, д – кинжал, е – ткань (по: [Кореневский, Березин, Габуев, 2018]).

МАМS-29825) [The genetic prehistory…, 2018], что соответствует раннединастическому периоду в Месопотамии.

Второй пример комплексов с золотыми подвесками в Кавминводской группе – погр. 5 кург. 1 у вин-совхоза «Машук» в округе г. Пятигорска [Афанасьев, 1975]. Погребение было основным. Сооружено на поверхности земли. Погребальная площадка 3,55 × × 2,00 м была выложена ровным слоем рваного камня и оконтурена по периметру каменным бортиком высотой 20 см, сложенным из двух рядов плиток. Она ориентирована длинной осью по линии запад – восток. Вся площадка была засыпана древесным углем. На ней находился скелет взрослого человека, погребенного в вытянутом положении на спине, головой на запад. Над могилой был возведен каменный курган высотой 3 м и диаметром 19 м. Затем его перекрыли насыпью из чернозема. В целом высота кургана достигла 4,5 м. В нем были еще три захоронения Кав-минводской группы, расположенные по кольцевой системе за пределами каменного навала, и одно погребение, видимо, более позднего времени.

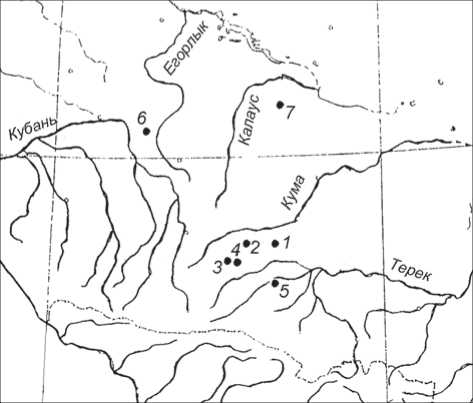

Рис. 3 . Находки из погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника ( 1 – 8 ) и погр. 1 кург. 5 II Нежинской группы ( 9 ).

1 – бронзовый жезл; 2 – реконструкция бронзового сосуда; 3–5 – обломки этого сосуда; 6–8 – каменные абразивы; 9 – фрагмент деревянного посоха с бронзовыми гвоздиками и бронзовым шилом. 1–8 – по: [Кореневский, Березин, Габуев, 2018]; 9 – по: [Кореневский, 2018].

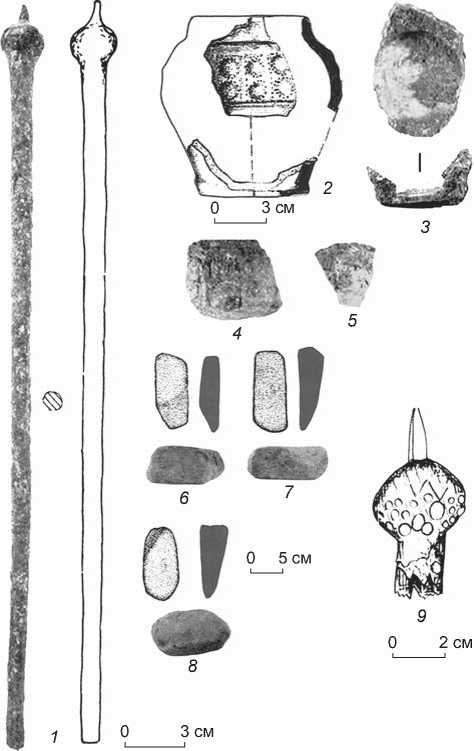

Возле черепа погребенного находились две подвески – колечки в один оборот, золотая диаметром 1 см (рис. 4, 1 ) и, вероятно, серебряная (плохо сохранилась). В области шеи найдены две бронзовые бочковидные бусины длиной 1 см и диаметром 0,6–0,7 см (рис. 4, 7 ). У костей правой руки лежал каменный гладкий топор кабардино-пятигорского типа (рис. 4, 9 ). В отверстии для насада сохранился бронзовый гвоздь со шляпкой (рис. 4, 8 ). Его длина 3,4 см, диаметр шляпки 1,7, стержня – 0,4 см. Рядом с топором находился согнутый кинжал с черенковой рукояткой (рис. 4, 10 ). Его длина 16 см. В районе пояса зафиксировано 16 бронзовых заклепок в виде стерженьков длиной 0,8 см с полусферической шляпкой (рис. 4, 5 ). Видимо, это были накладки на ремень. Здесь же найдено 12 сегментовидных пронизок (рис. 4, 6 ) из низкопробного серебра (по данным отчета). Длина пронизки 1,4 см, средняя ширина 0,5 см. В но-

Рис. 4. Находки из погребений Кавминводской группы. 1–4 – золотые колечки; 5 – бронзовые заклепки; 6 – серебряная (?) пронизь; 7 – бронзовая бусина; 8 – бронзовый гвоздь из втулки топора; 9 – каменный топор; 10 – бронзовый кинжал; 11 – каменный курант.

1, 5–11 – погр. 5 кург. 1 у винсовхоза «Машук» (по: [Афанасьев, 1975]); 2 , 3 – погр. 1 кург. 1 I Нежинской группы; 4 – погр. 5 кург. 4 II Нежинской группы (по: [Кореневский, 1988]).

гах погребенного стоял небольшой сосуд высотой 6 см с плоским дном диаметром 4 см. Он украшен шнуровым орнаментом, состоящим из шести горизонтальных линий, между которыми две полоски заполнены вертикальными линиями, а одна – косыми. Тип сосуда характерен для погребений Кавмин-водской группы [Кореневский , 1990, с. 152, рис. 30; 2018]. Рядом с со судом находился курант из змеевика темно-серого цвета с зеленоватым отливом (рис. 4, 11 ). Его диаметр с одной стороны 6,7 см, с другой – 8,4, толщина 4,3 см. Комплекс относится к периоду XXIX–XXV вв. до н.э. на основании даты аналогичного гладкого топора кабардино-пятигорского типа из погр. 10 кург. 32 Усть-Джегутинского могильника – 2834–2475 гг. до н.э. (4 160 ± 60 л.н.) [Нечитайло, 1978, с. 58]. Она хорошо согласуется с датой погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника.

Третий пример – погр. 1 кург. 1 I Нежинской группы. Захоронение было совершено в центральной части кургана. Могильная яма размером 3,0 × 2,1 м вырыта до уровня материкового грунта. Она прорезала насыпь основного захоронения. В яме находился собранный из плит каменный ящик размером по внутреннему контуру 2,0 × 0,9 м. Он был перекрыт большими плитами и поверх них каменным навалом. В ящике находился плохо сохранившийся скелет человека, погребенного в скорченном положении на спине, головой на юг.

У черепа и в области груди найдены две золотые подвески в полтора и в два оборота диаметром 10 и 8 мм с раскованными уплощенными концами (рис. 4, 2, 3 ), две кованые трапециевидные бляхи (высота 38 мм, основание 30 мм) с отверстием в центре и пунсонным орнаментом в виде косого креста, три сердоликовые дисковидные бусины диаметром 10 мм, серебряные трубочки-пронизи длиной 15 мм и диаметром 3 мм, три цилиндрические пастовые бусины и одна круглая, две кости животного [Кореневский, 1988, с. 9, 10; Гей, Кореневский, 1989, с. 270]. Захоронение можно интерпретировать по набору инвентаря как женское, поскольку в мужских погребениях Кавминводской группы кованые бляхи не встречаются. В других комплексах в Прикубанье (Большой Петропавловский могильник, кург. 5, погр. 3) и степном Ставрополье (Расшеватский-1, кург. 14, погр. 2) с такими трапециевидными бляхами были обнаружены молоточковидные булавки – характерные украшения женского погребального костюма [Гей, Кореневский, 1989; Кореневский, 1990, с. 81, 82; Гак, Калмыков, 2013, с. 128, рис. 8, 6 ].

Четвертый пример – погр. 5 кург. 4 II Нежинской группы. Обширная могильная яма (длина 3,2 м, ширина ок. 2,2 м) с заплечиками была впущена в насыпь прямо по центру кургана и разрушила древнее основное захоронение. Погребение 5 может рассматривать- ся как вторичное основное среднего бронзового века. Скелет в яме принадлежал мужчине 25–30 лет (определение антрополога Г.П. Романовой), погребенному в вытянутом положении на спине, головой на восток. В области стоп отмечена охра. Под черепом обнаружена золотая подвеска-колечко с несомкнутыми концами диаметром 8 мм (рис. 4, 4). В ногах стояла курильница на ножках, орнаментированная концентрическими окружностями [Кореневский, 1988, с. 124, рис. 74, 75, 3; 1990, с. 148, рис. 26, 3]. Среди камней заполнения ямы найден сосуд высотой 14,7 см, украшенный рядами прорезного (ногтевого) «елочного» орнамента [Кореневский, 1988, с. 125].

Обсуждение материалов

Рассмотренные выше комплексы с золотыми подвесками позволяют говорить, что такие украшения принадлежали лицам, захоронение которых совершалось по особым правилам. В двух случаях они были деталями головного убора людей, погребенных с высочайшими почестями, с оружием и инструментами. Один раз золотые подвески входили в набор украшений женщины, захороненной в весьма масштабном погребальном сооружении в центре кургана. Данное обстоятельство указывает на особую значимость захоронений с золотыми украшениями по отношению к другим погребениям Кавминводской группы, расположенным по кольцевой системе вокруг центра памятника. Еще одна золотая подвеска была деталью головного убора мужчины, которого похоронили с почестями, в большой яме с заплечиками, впущенной в центр курганной насыпи, что позволяет рассматривать это погребение как «новое» основное или «доминантное» в кургане.

Особое место занимают два захоронения с золотыми подвесками и оружием – погр. 4 кург. 3 Лысо-горского-6 могильника и погр. 5 кург. 1 у винсовхоза «Машук». Поэтому рассмотрим их более подробно. Круг аналогий для находок из погр. 4 кург. 3 весьма своеобразен. Кроме отмеченных случаев в Кавмин-водской группе, золотое колечко вместе с каменным топором найдено в погр. 1 кург. 15 могильника Чегем II [Бетрозов, Нагоев , 1984, с. 26]. На Южном Кавказе золотые спиральки присутствуют в наборе с бронзовыми топорами типа Гатын-Кале [Кореневский , 1981, с. 27, рис. 5, 1 , 2 ], желобчатым долотом, кинжалом, шилом в кург. 3 у с. Марткопи [Джапаридзе, 1998, с. 42, рис. 25].

Бронзовый жезл в виде стержня с булавовидным навершием является уникальным изделием. Аналогичный, только деревянный, имеется среди находок из погр. 1 кург. 5 II Нежинской группы (см. рис. 3, 9). Это погребение было впускным и самым молодым сре- ди захоронений Кавмиводской группы в кургане [Кореневский, 1986; Кореневский, Березин, Габуев, 2018].

Бронзовый кубок является второй уникальной вещью в погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника, т.к. это первый металлический сосуд, найденный в захоронениях северокавказской культуры. Ближайшие параллели ему могут составить кубки из Триалетского кургана V [Куфтин, 1941, с. 417, табл. XCI; Джапаридзе, 1994, с. 87, рис. 26, 18 ] и Карашамбского кургана [Кушнарева, 1994, с. 100], но только как предметы, относящиеся к одной категории сосудов.

Украшения погребального костюма в виде наборных браслетов характерны для носителей северокавказской культуры. Особенно показателен в этом плане ножной браслет из подвесок-стерженьков. Такие украшения (возможно, нашивки на длинные штаны типа лосин) были и у но сителей позднеямной культуры Предкавказья [Кореневский, 1990, с. 59, 60].

Три абразива несут следы использования в быту. Аналогичные находки представлены в комплексе из захоронения литейщика-кузнеца и оружейника – погр. 10 кург. 3 могильника Лебеди [Гей, 1986, с. 23, рис. 9]. Наличие этих предметов позволяет предполагать, что человек, захороненный в лысогорском погребении, занимался металлообработкой, в т.ч. кузнечным делом.

Традиция постановки в могилы деревянных подносов с невысокими бортиками отмечена В.Л. Державиным на материалах захоронений томузловской группы катакомбной культуры в Центральном Ставрополье. Подносы известны в погребениях манычского типа в Нижнем Подонье [Державин, 1991, с. 97]. Один был зафиксирован в погр. 32 Ипатовского кургана, датируемого XXIII–XXII вв. до н.э., на севере степного Ставрополья [Кореневский, Белинский, Калмыков, 2007, с. 95; 166, рис. 26, 7 ]. В.Л. Державин предполагает, что подносы выполняли особую ритуальную роль, т.к. на них клали бронзовые кинжалы и пищу [Державин, 1991, с. 97]. Судя по лысогорскому погребению, на подносах размещали разные орудия, оружие, вещи высокого социального престижа. Данная традиция не характерна для погребальных обрядов северокавказской культуры Центрального Предкавказья. Деревянные подносы не встречаются в других захоронениях Кавминводской группы. Их присутствие в этом погребении подчеркивает его необычность.

Особого внимания заслуживает сочетание в погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника топора как символа оружия и тесла как символа орудия деревообработки – т.н. военно-производственный (плотницкий) набор. В Предкавказье он был хорошо представлен в комплексах МНО. В III тыс. до н.э., после исчезновения племен этой общности на Северном Кавказе, такие наборы стали характерными для погребений раннекурганной группы Марткопи – Бедени в Грузии

(кург. 3–5, 9 в Марткопи; кург. 2 Тетри-Цкаро; курган на плато Бедени [Джапаридзе , 1998, рис. 13, 14, 28, 52; Кушнарева, 1993, с. 101–103; Гобеджишвили, 1980, табл. X]), один отмечен на северо-западе Азербайджана (погребение в холме Гасансу) [Мусеибли, Ахундова, Агаларзаде, 2011]. Некоторые из указанных курганов разрушены в древности. Это несколько затрудняет определение символики погребальных наборов как суперэлитарной или начально-элитарной. Но самые выдающиеся комплексы включают украшения из золота и серебра, являющиеся показателем суперэлитарной погребальной практики. Отмечено, что эти погребения иногда сооружались с использованием деревянных срубов. Раннекурганная группа Южного Кавказа относится к середине III тыс. до н.э. (XXVIII–XXIV вв. до н.э. [Джапаридзе, 1998, с. 200], XXVI-XXIV вв. до н.э. [Sagona, 2017, p. 302, fig. 7, 2 ]). В этих комплексах представлены бронзовые топоры типов Гатын-Кале и Марткопи – Гатын-Кале*.

В Предкавказье наборы из бронзовых топора типа Начеркезеви и тесла известны в нескольких захоронениях: погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника (северокавказская культура), погр. 24 могильника Загли-Барзонд (куро-араксская культура), погр. 30 кург. 1 Орджоникидзовского могильника у пос. Бамут (поздняя ямная культура), разрушенном погребении в Андреевской Долине у г. Грозного [Бурков, Росту-нов, 2004, рис. 5]. Культурная принадлежность этих комплексов неодинакова. Но их локализация указывает на поликультурную символику подобных погребальных наборов, сложившихся под влиянием южнокавказских форм оружия и орудий и закрепленных в традициях предгорного населения Центрального Предкавказья. Это приводит к выводу, что военнопроизводственная (плотницкая) символика в модернизированном виде сохранялась в постмайкопское время (III тыс. до н.э.) в кругу разных племен, включая но сителей раннекурганной культуры Мартко-пи – Бедени и синхронные с ней группы центрально-предкавказского населения, поддерживавшие связь с южными соседями и заимствовавшие у них формы боевых бронзовых топоров с арочным клином (типа Начеркезеви).

Важно также отметить, что в многочисленных комплексах с каменными топорами кабардино-пятигорского типа, один из которых был найден в погр. 5 кург. 1 у винсовхоза «Машук», ни разу вместе с этим оружием не встречено бронзовое те сло. Зато есть несколько примеров нахождения каменных топоров совместно с каменными курантами-наковаленками:

погр. 9 кург. 2 на горе Ракитной, погр. 8 кург. IV могильника Три Камня, погр. 14 кург. 2 на Константиновском плато, кург. 2 у с. Заюкова (Кабардино-Балкария) [Кореневский, 2018]. Такие комплексы отражали иную военно-производственную (кузнечную) модель погребальной символики. Подобная традиция захоронения кузнецов-литейщиков в ее разных вариантах имела место у широкого круга восточноевропейских племен. Ранее всего она проявилась у носителей ямной культуры Нижнего Поднепровья, уже в IV тыс. до н.э. Далее эта традиция прослеживается как надкультурное явление по материалам памятников III тыс. до н.э. и более позднего времени медно-бронзового века в Восточной Европе, Северном Причерноморье, Предкавказье [Там же].

Особого внимания заслуживает присутствие рогов оленя и двух черепов быков в каменном навале над погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6. Культ быка был очень широко распространен в первобытных религиях. Сейчас нас интересует его отражение в погребальных ритуалах культур IV–III тыс. до н.э. Перечень аналогий открывает комплекс с двумя черепами быков в погр. 25 кург. 1 могильника Марьинская-5, относящегося к долинскому варианту МНО периода позднего Урука, дата погребения 3334–3097 гг. до н.э. [Канторович, Маслов, Петренко, 2013, с. 89, рис. 42; с. 92]. Головы быков были принесены в жертву в захоронениях знати могильника Аладжа-Гуюк (гробницы Е, F, K, L) середины III тыс. до н.э. (РДIII) [Kosay, 1951, p. 164–168, pl. CLVIII, CLXVIII, CLXXXIX]. Упомянутые примеры соотносятся с обществами, в которых была военная элита и существовал суперэлитарный обряд захоронения военных лидеров, связанных также с культовыми функциями. В этом перечне аналогий нельзя не отметить очевидный синхронизм традиции приносить жертвы в виде голов быков и даже хронологический приоритет Предкавказья по сравнению с более южными районами, где совершались захоронения высших лидеров, наделенных к тому же символикой общественной и культовой власти.

Наличие в рассматриваемых комплексах оружия и инструментов позволяет относить племена, оставившие погр. 4 кург. 3 Лысогорского-6 могильника и погр. 5 кург. 1 могильника у винсовхоза «Машук», к той же преполитарной фазе раннего периода до-государственного развития, что и МНО, но к иной модели. Они придерживались лишь начально-элитарной символики с использованием украшений из благородных металлов. Для других захоронений с оружием (каменными топорами, булавами) Кав-минводской группы характерна военно-эгалитарная символика: согласно принятой погребальной практике и мифологии устройства загробного мира, оружие вообще не сопровождалось изделиями из золота или серебра.

Украшение головного убора золотыми или серебряными колечками было распространенной чертой социального ранжирования, выделения знати во многих культурных образованиях среднего бронзового века в Предкавказье. Так, подвески из золота в III тыс. до н.э. встречаются в погребениях раннекатакомбной и позднеямной культур в степном Ставрополье и Калмыкии (памятники Егорлык-Калаусско-го междуречья) [Гак, Калмыков, 2013]. Эти находки в комплексах не связаны с оружием. В то же время в воинских захоронениях с бронзовыми топорами в Предкавказье и на Южном Кавказе можно встретить колечки-подвески, но не из золота, а из серебра (например, погр. 6 кург. 2 могильника Бичкин-Булук, погр. 30 кург. 1 Орджоникидзовского могильника, погр. 2 Начеркезеви). Такая особенность ритуального костюма, вероятно, была обусловлена канонами погребальной практики, направленной на подчеркивание личного престижа (ранга, рода или статуса) человека, а не на демонстрацию его имущественного достатка, т.к. в остальном утварь в этих погребениях ничем особо не отличалась от инвентаря захоронений без изделий из благородных металлов.

Заключение

Приведенные наблюдения позволяют полагать, что золотые колечки головного убора в кавминводских комплексах маркируют захоронения родовой знати, как мужчин, так и женщин, статус которых был достаточно высок, чтобы рассматривать их как представителей локальной группы. Их погребения могли быть связаны с сооружением нового кургана или были впускными с признаками особого захоронения. В таком отношении к погребениям местной элиты можно видеть особенность традиций ранжирования родоплеменной знати Кавминводской группы, в которой лидирующее положение приобретала воинская прослойка.

Специфическими чертами погр. 4 кург. 3 Лысо-горского-6 могильника и погр. 5 кург. 1 у винсовхоза «Машук» с золотыми подвесками и каменными топорами было их расположение практически в плодородном слое почвы, не в глубокой материковой яме. Возможно, это предполагало связь ритуалов с культом плодородия. Необычна и западная ориентировка покойных в данных погребениях, поскольку нередко в основных захоронениях среднего бронзового века в курганах Кавминводской группы погребенные ориентированы головой на восток (погр. 14 кург. 1, погр. 2 кург. 4 и погр. 6 кург. 3 I Нежинской группы) [Кореневский, 1988, с. 22-26]. Видимо, эти два человека высокого ранга, возможно, вожди, были похоронены так, будто их дорога в страну предков и место в ней были иными, чем у других почитаемых соплеменников. Подобные мифологические представления о разных местах пребывания душ умерших были у многих племен медно-бронзового века и иных эпох на различных континентах. Например, ацтеки считали, что души героев отправляются на солнце, а остальные (не воинов) – в подземный мир. Согласно верованиям карибов, храбрые люди после смерти будут жить на островах счастья, а другие соплеменники – в пустынных землях за горами [Дейви, 2009, с. 143; Кореневский, 2017, с. 122–124]. Можно думать, что в рассматриваемых представлениях о разных местах пребывания в загробном мире сородичей согласно их земному статусу и рангу нашла отражение эпоха, в рамках которой нарастала военная напряженность, создавалось эффективное оружие из камня и металла, шло развитие иерархических структур в обществах. Особое место среди соплеменников занимали вожди, умельцы-оружейники, и золото рассматривалось как более престижный металл, чем серебро и медь.

Список литературы Комплексы с золотыми украшениями IV-III тыс. до н.э. из района Кавказских Минеральных Вод

- Афанасьев Г.Е. Отчет о работе объединенной археологической экспедиции Пятигорского музея и СОНИИ в 1975 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5445.

- Бетрозов Р.Ж., Нагоев А.Х. Курганы эпохи бронзы у селений Чегем I, Чегем II и Кишпек (1-я и 3-я группы) // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. – Нальчик: Эльбрус, 1984. – Т. 1. – С. 7–87.

- Бурков С.Б., Ростунов В.Л. Погребение эпохи бронзы из кургана № 1 у сел. Арчхой-Мартан // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. – Армавир: Армавир. гос. пед. ун-т, 2004. – Вып. 3. – С. 137–150.

- Габуев Т.А. Отчет о раскопках курганного могильника Лысогорского-6 на территории Георгиевского района Ставропольского края в 2015 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 50188–50190.

- Гак Е.И., Калмыков А.А. Металлический инвентарь курганных погребений позднеямного-раннекатакомбного времени Егорлык-Калауского междуречья // Материалы по изучению исторического наследия Северного Кавказа. – М.: Памятники истор. мысли, 2013. – Вып. XI. – С. 117–158.

- Гей А.Н. Погребение литейщика новотитаровской культуры из Нижнего Прикубанья // Археологические открытия на новостройках. – М: Наука, 1986. – Вып. 1. – С. 13–32.

- Гей А.Н., Кореневский С.Н. Два погребения с трапециевидными бронзовыми бляхами из Ставрополья и Прикубанья // Труды Ставропольской экспедиции. – М.: Наука, 1989. – С. 270–278.

- Гобеджишвили Г.Ф. Бедени – культура курганных погребений. – Тбилиси: Мицниереба, 1980. – 145 с. (на груз. яз.).

- Дейви М. Эволюция войн. – М: Центрполиграф, 2009. – 382 с.

- Державин В.Л. Степное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. – М.: Эвтектика, 1991. – 186 с.

- Джапаридзе О.М. Триалетская культура // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии: Ранняя и средняя бронза Кавказа. – М.: Наука, 1994. – С. 75–92. – (Археология).

- Джапаридзе О.М. К этнокультурной истории грузинских племен III тыс. до н.э. – Тбилиси: Тбилис. гос. ун-т, 1998. – 252 с. (на груз. яз.).

- Канторович А.Р., Маслов В.Е., Петренко В.Г. Погребения майкопской культуры кургана 1 могильника Марьинский-5 // Материалы по изучению исторического наследия Северного Кавказа. – М.: Памятники истор. мысли, 2013. – Вып. XI. – С. 71–108.

- Кореневский С.Н. Втульчатые топоры – оружие ближнего боя эпохи средней бронзы Северного Кавказа // Кавказ и Средняя Азия в древности и в средние века / ред. Б.А. Литвинский. – М.: Наука, 1981. – С. 20–41.

- Кореневский С.Н. Отчет о работе Предгорного отряда Ставропольской экспедиции в 1986 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 00117.

- Кореневский С.Н. Нежинские курганы эпохи бронзы Кавказских Минеральных Вод: Археологические источники / ИА РАН. – М., 1988. – 257 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 10.08.1988, № 36109.

- Кореневский С.Н. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. – М: ИА РАН, 1990. – 174 с.

- Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. – М: Наука, 2004. – 246 с.

- Кореневский С.Н. Древнейший металл Предкавказья: Типология. Историко-культурный аспект. – М: Таус, 2011. – 385 с.

- Кореневский С.Н. Оружие в комплексах культур начала медно-бронзового века (V–IV тысячелетия до н.э.): Очерки военизации древних обществ по данным археологии (Подунавье, юг Восточной Европы, Кавказ, Ближний Восток). – М: ИА РАН, 2017. – 283 с.

- Кореневский С.Н. О символике погребений с оружием ударного действия у племен Кавминводской группы и погребения с каменным топором у ст. Галюгаевской (эпоха средней и начала поздней бронзы) // КСИА. – 2018. – № 251. – С. 43–63.

- Кореневский С.Н., Белинский А.Б., Калмыков А.А. Большой Ипатовский курган. – М: Наука, 2007. – 230 с.

- Кореневский С.Н., Березин Я.Б., Габуев Т.А. Уникальное погребение эпохи средней бронзы на Кавминводах // КСИА. – 2018. – № 252. – С. 67–86.

- Куфтин Б.А. Археологические раскопки в Триалети. – Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1941. – Т. I: Опыт периодизации памятников. – 491 с.

- Кушнарева К.Х. Южный Кавказ в IX–II тыс. до н.э. – СПб: Петербург. Востоковедение, 1993. – 311 с.

- Кушнарева К.Х. Памятники триалетской культуры на территории Южного Закавказья // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии: Ранняя и средняя бронза Кавказа. – М.: Наука, 1994. – С. 93–117. – (Археология).

- Мусеибли Н.А., Ахундова Г.К., Агаларзаде А.М. Погребальные памятники эпохи бронзы Акстафинского района // Археологические исследования в Азербайджане. – Баку: Ун-т Хазар, 2011. – С. 97–108.

- Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. – Киев: Наук. думка, 1978. – 147 с.

- Семенов Ю.И. Экономическая этнология. – М: ИЭА РАН, 1993. – 710 с.

- Kosay H. Les Feuilles D’Alaca Höyük. – Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1951. – 202 р. + CCVI pl.

- Sagona A. Archaeology of the Caucasus. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2017. – 341 p.

- The genetic prehistory of the Greater Caucasus / Ch.-Ch. Wang, S. Reinhold, A. Kalmykov, A. Wissgott, G. Brandt, Ch. Jeong, O. Cheronet, M. Ferry, E. Harney, D. Keating, S. Mallick, N. Rohland, K. Stewardson, A.R. Kantorovich, V.E. Maslov, V.G. Petrenko, V.R. Erlikh, B.Ch. Atabiev, R.G. Magomedov, Ph.L. Kohl, K.W. Altl, S.L. Pichler, C. Gerling, H. Meller, B. Vardanyan, L. Yeganyan, A.D. Rezepkin, D. Mariaschk, N. Berezina, J. Gresky, K. Fuchs, C. Knipper, S. Schiffels, E. Balanovska, O. Balanovsky, I. Mathieson, T. Higham, Y.B. Berezin, A. Buzhilova, V. Trifonov, R. Pinhasi, A.B. Belinskij, D. Reich, S. Hansen, J. Krause, W. Haak // bioRxiv preprint first posted online May. 16, 2018. – URL: https: // anthrogenica.com / forum.php