Композиция «Иже херувимы» на фелонях 1624 г. из мастерской Евдокии Нестеровны Строгановой: гимнографический текст в структуре образа

Автор: Егорова М.С.

Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda

Рубрика: Теория и история культуры, искусства

Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению уникального иконографического сюжета «Иже херувимы» на оплечьях фелоней, созданных в мастерской Евдокии Нестеровны Строгановой в 1624 г. для ТроицеСергиева и Соловецкого монастырей, в аспекте целостности литургического образа. Особенностью шитой композиции, изображающей херувимов и серафимов как участников Великого входа, является включение в сюжет трех прецедентных текстов — песнопений литургии «Иже херувимы», «Ныне силы небесныя» и «Да молчит всякая плоть», и избранных святых, среди которых особое место занимают патрональные святые Андрея и Дмитрия Строгановых — мч. Андрей Стратилат и царевич Димитрий Угличский. Автор рассматривает ху дожественный контекст возникновения композиции на вкладных фелонях, анализирует семантическую связь между дореформенной редакцией Херувимских на каймах оплечий и остальными изображениями в связи с символикой Великого входа, выделяя важнейшие мотивы, среди которых ключевыми оказываются, помимо евхаристической образности, мотивы дарения и «малой эсхатологии». Как показал анализ, целостность полисемантичного образа «Иже херувимы» на оплечьях строгановских фелоней обусловлена тесным взаимодействием текстов песнопений, символикой чина перенесения Даров и коммеморативной функцией вклада.

Иконография «Иже херувимы», мастерская Евдокии Строгановой, Херувимская песнь, гимнография, Великий вход, «малая эсхатология», дарение и коммеморация

Короткий адрес: https://sciup.org/140312238

IDR: 140312238 | УДК: 7.04:27-526.62:271.2-525.4 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_206

Текст научной статьи Композиция «Иже херувимы» на фелонях 1624 г. из мастерской Евдокии Нестеровны Строгановой: гимнографический текст в структуре образа

В первой четверти XVII в. в мастерской Евдокии Нестеровны Строгановой-Лачиновой были созданы два шитых оплечья с композицией «Иже херувимы», в состав которой включены три певческих текста — одноименный гимн на Великом входе из литургии свт. Иоанна Златоуста, «Да молчит всякая плоть» в Великую Субботу и «Ныне силы небесныя» из литургии Преждеосвященных Даров. Одновременное использование текстов трех Херувимских в древнерусском шитье является уникальным, так же как уникально и само изображение, прямые иконографические аналогии которому определить довольно трудно. При этом гимнографические тексты, каждый их которых имеет собственную историю в богослужебной традиции, обладают определенной прагматической функцией1: будучи предназначенными для исполнения во время Великого входа, они размещены непосредственно на предмете священнического облачения и, следовательно, вовлечены в сложную драматургию чина с его многозначной символикой. Иконография оплечий, разработанная в мастерской Евдокии Нестеровны Строгановой и не имеющая прямых прототипов, явно обусловлена особой творческой задачей, стоявшей перед строгановским знаменщиком при создании будущего драгоценного вклада.

Отметим, что все три текста являются прецедентными, т. е. текстами, которые хорошо известны в рамках определенной социокультурной группы на протяжении долгого времени2. Обращение к ним «может многократно возобновляться в процессе коммуникации через связанные с этим текстом прецедентные высказывания или прецедентные имена»3. Воспроизводимость, общеизвестность, узнаваемость и непреходящая актуальность текстов этого типа напрямую связана с кодированием значимой культурной информации. По мнению Е. О. Опариной4, «прецедентные тексты (…) представляют собой особую разновидность знаков — культурно- коммуникативные знаки, которые организуют, хранят, трансформируют и передают дополнительную информацию, несводимую к их непосредственному значению и являющуюся

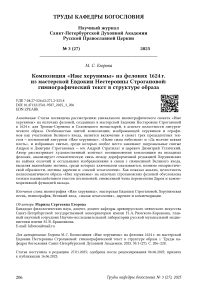

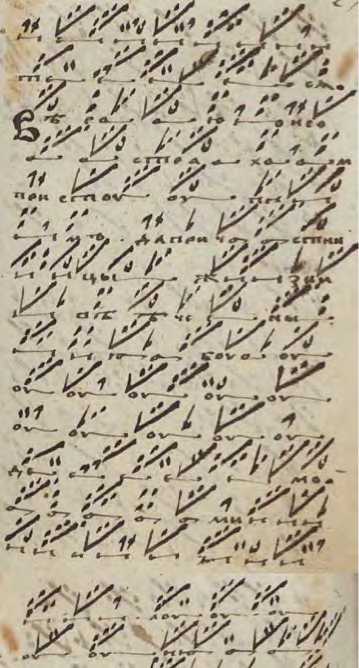

Рис. 1. Оплечья строгановских фелоней с композицией «Иже херувимы»: слева — из Троице- Сергиева монастыря (СГИХМЗ, Инв. 379), 1624 г.;

справа — из Соловецкого монастыря (ГЭ, Инв. Т-361), 1624 г.

принадлежностью этнокультурной группы»5. Фикса ция текстов Херувимских в составе уникальной иконографии, по-видимому, созданной специально для строгановских оплечий, решала определенную задачу с точки зрения трансляции культурно значимой информации, тогда как сами песнопения играли роль именно «культурно-к оммуникативных знаков». Проблема прагматики этого неординарного образа Великого входа, возникновение которого было предзадано, но не предопределено Традицией, пока не затрагивалась в научной литературе. При этом историко- культурный контекст создания оплечий позволяет поставить вопрос о специфической семантике данной композиции с точки зрения своеобразной «литургической эсхатологии», получившей отражение в русском церковном искусстве второй половины XVI — первой трети XVII вв. Поэтому, несмотря на то что строгановские оплечья хорошо известны специалистам в области древнерусского шитья и, в частности, подробно описаны А. В. Силкиным6, имеет смысл еще раз обратиться к этим памятникам и внимательнее рассмотреть функции гимнографических текстов в структуре образа, особенности их взаимодействия с остальными значимыми деталями иконографии в связи с символикой Великого входа, а также художественный контекст создания целостной композиции «Иже херувимы» в строгановской мастерской в первой четверти XVII в.

Оплечья для фелоней были созданы в мастерской Евдокии Нестеровны Строгановой- Лачиновой — второй жены и вдовы убитого посадскими людьми в Сольвычегодске в 1586 г. Семена Аникеевича Строганова7. Ее сын Андрей Семенович и внук Дмитрий дали начало той ветви многочисленной семьи Строгановых, которая процветала в XVII в. и уже в XVIII в. сыграла значимую роль во многих событиях отечественной истории. К 1620-м гг. семья Строгановых оказалась близка царскому двору благодаря щедрому финансированию ими государства и новой династии Романовых. Как известно, «именитые люди» пользовалась влиянием и уважением при патриархе Филарете и его сыне Михаиле Феодоровиче, получая многочисленные земельные пожалования. В свою очередь, Строгановы неоднократно выступали в качестве вкладчиков, в том числе шитых литургических предметов, — первые дарения были осуществлены еще в конце XVI в. Богато декорированные фелони с лицевым шитьем на оплечьях, ставшие первыми и единственными вкладами Строгановых подобного рода до середины XVII в., предназначались не для родовой вотчины и ее главного храма — сольвычегодского Благовещенского собора, а для двух монастырей — Троице- Сергиевского8 и Соловецкого9, о чем свидетельствуют вкладные надписи10. Очевидно, что эти оплечья изначально рассматривались как парные, объединенные общей композицией и, главное — общим замыслом (рис. 1)11.

Важнейшими компонентами образа, по нашему мнению, являются: а) собственно уникальная иконография композиции «Иже херувимы»; б) тесно связанные с ней литургические надписи; в) комплекс дополнительных изображений, размещенных на каймах оплечий.

Центральный иконографический сюжет лишь опосредованно находит себе аналоги. Композиция оплечий включает: 1) на переднем полотнище — изображение херувима, окруженного облаками и держащего над головой восьмиконечный Крест и Орудия Страстей (с двух сторон от него в профиль изображены серафим с круглой и ромбовидной рипидами в руках и херувим с кадилом); 2) на заднем полотнище в центре — фигуру херувима, который возносит над головой дискос с Агнцем; с двух сторон, как и на переднем полотнище, его сопровождают серафим с кадилом и херувим с двумя рипи-дами, а в верхней части композиции находится изображение Бога Саваофа на облаках с голубем — символом Св. Духа; 3) также в композицию включены по углам две крупные прямоличные фигуры херувима и серафима с соответствующими надписями. Особенностью иконографии небесных сил можно считать такую деталь, как подчеркнутую антропоморфность (тщательно и точно вышитые руки с литургическими предметами)12.

Сюжет в целом представляется уникальным, хотя изображения херувимов и серафимов достаточно часто встречаются в древнерусском литургическом шитье. Древнейшим памятником, вероятно, новгородского происхождения с прямоличными избражениями шестокрылов является епитрахиль XII в., по мнению Е. В. Игнашиной, происходящая из Варлаамо- Хутынского монасты-ря13. Следует упомянуть также архиерейскую шапку XII в. из новгородского Софийского собора, возможно, принадлежавшую свт. Никите (НГОМЗ)14, а также два сударя XIII в., на которых четыре прямоличных херувима представлены вокруг ореолов со Спасом Вседержителем и Богоматерью Воплощение (ГММК)15.

Со второй половины XIV–XV вв. профильные и прямоличные изображения херувимов и серафимов становятся частью иконографии воздухов, малых покровцов, пелен и плащаниц.

Например, в композиции Деисиса фигуру Христа, восседающего на престоле, сопровождают херувимы и серафимы на пелене (или воздухе) второй половины XIV в. из коллекции Новгородского музея- заповедника16. Шестокрылы присутствуют на известном воздухе «Спас Неруковорный» 1389 г., созданном в мастерской великой княгини Марии Александровны (ГИМ), где они изображены непосредственно над Убрусом с ликом Христа17, а также на двух сударях «Деисис» и «Литургия Василия Великого» с избранными святыми из мастерской Софии Витовтовны начала XV в. (ГММК)18.

В XVI в. фигуры серафимов и херувимов все чаще сопровождают иконографические композиции, размещаемые на литургических предметах. Это может быть иконография «Се агнец» (в углах кайм19 или на полях20), «Богоматерь Воплощение» (вокруг медальона), «Ветхозаветная Троица»21, «Распятие»22 на покровцах. На воздухах до последней трети XVI в. серафимы и херувимы встречаются редко23. В конце же столетия из мастерских, связанных с семьей Годуновых, выходит несколько памятников, иконография которых начинает тиражироваться, — это воздухи с сюжетом «Христос во гробе»24 и малые покров-цы «Богоматерь Воплощение» и «Се Агнец»25, чаще всего входящие в один литургический комплект26. С этого времени на покровцах «Агнец Божий» становится характерным изображение прямоличных серафимов и херувимов с соответствующими надписями в углах кайм, а для сюжета «Богоматерь Воплощение» — в профиль по углам средника вокруг медальона с изображением Богородицы. Выработавшееся устойчивое сочетание сюжетов для комплектов покровцов и воздуха полностью определено функцией литургического комплекта, иконография которого в исполнении годуновских мастеров получила соответствующую обобщенность символа с евхаристической семантикой.

Таким образом, к тому моменту, когда в мастерской Евдокии Нестеровны Строгановой создаются фелони для вклада в Троице- Сергиев и Соловецкий монастыри, в древнерусском шитье сложилась устойчивая иконография шестикрылатых ангелов как дополнительных фигур к центральному сюжету либо исторического, либо символического содержания. Композиции, включающие исключительно серафимов и херувимов и размещенных на фелонях и шитых предметах из литургических наборов, до строгановских оплечий первой четверти XVII в. неизвестны. Также в древнерусских памятниках лицевого шитья не выявлены изображения шестокрылов, держащих в руках такие литургические предметы как кадило и дискос; однократно представлен образ херувима с рипидой в руке на одной из самых ранних из дошедших до нас епитрахилей, упоминавшейся выше27. Особо стоит отметить связь строгановских образов с традицией декорировать литургический комплект сюжетами с евхаристической символикой, в частности, на по-кровцах «Се Агнец», где Богомладенец на дискосе обычно фланкирован ростовыми фигурами двух служащих ангелов с рипидами в руках. Создается впечатление, что неизвестный иконописец, знаменовавший строгановские оплечья, оригинально переработал иконографию, усилив «ангельскую» семантику за счет исключения исторических персонажей и / или сюжетов, сделав херувимов и серафимов главными действующими лицами, что вывело изображение на новый уровень символизации.

Важным контекстом для возникновения уникального сюжета на строгановских фелонях также послужили два образа, которые были вложены Никитой Григорьевичем Строгановым в Благовещенский собор Сольвычегодска в конце 70-х — 90-х гг. XVI в.: «Иже херувимы» (ГТГ)28 со сценой Великого Входа с участием ангелов и «Да молчит всякая плоть» (Покровский собор на Рогожском кладбище), на которой изображен Велики й вход священнослужителей в алтарь, где над престолом парят небесные силы: ангелы, херувимы, серафимы и троны в виде колес с крыльями29. Монументальная икона «Иже херувимы», как отмечает М. О. Онуфриенко, «была написана для Благовещенского собора в Сольвычегодске (ГТГ, инв. Др. 19) и датируется 1580–1590-ми гг. <…> На переднем плане в левой части иконы представлен Великий вход со Святыми дарами, который совершают ангелы в одеждах священников, а в правой — молящиеся, среди которых особо выделяются фигуры царя и архиерея. Спаситель в архиерейских одеждах встречает процессию перед Царскими вратами. За стеной — алтарь, и в нем священнодействуют персонажи, обычно изображаемые в алтарной зоне: это и святители, и Спас Великий архиерей»30. Важно подчеркнуть, что в алтарной апсиде сольвычегодского

Благовещенского собора в 1600 г. также была размещена развернутая сцена Великого входа, в настоящий момент находящаяся под записями XVIII в. и соответствующая иконографии иконы «Иже херувимы»: здесь изображена процессия с Дарами, в которой участвуют ангелы, направляющиеся к Христу-архиерею, и коленопреклоненные молящиеся люди, присутствующие за богослужением31. По мнению М. О. Онуфриенко, сюжет «Иже херувимы» формируется в среде мастеров, выполнявших заказы для семьи Строгановых в конце XVI в. и, скорее всего, основывается на иконографии «Святая Божественная литургия»32. В интерьере Благовещенского собора все три сцены (на вкладных иконах и в алтаре) должны были взаимно толковать друг друга: участие в Великом входе ангельских сил, Христа-первосвященника, свтт. Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова, священнослужителей, сонма святых и мирян, воплощенное в визуальной образности строгановского храма, демонстрировалось присутствующим как образ эсхатологической полноты Церкви непосредственно здесь и сейчас, в момент богослужения. Церковь в ее литургическом бытии была представлена не столько как посредник между небом и людьми, но как реально наступившее в историческом и мистическом измерении Царство Божие.

Осмелимся предположить, что символическая «иллюстрация» ангельского Великого входа на строгановской иконе, на фреске в алтарной зоне сольвыче-годского собора и на шитых оплечьях, вложенных Строгановыми в Троице-Сергиев и Соловецкий монастыри, связана отнюдь не только с общими тенденциями русского искусства второй половины XVI в., в частности, с появлением новых символико-аллегорических образов с буквальным воплощением в живописной форме абстрактных богословских идей. По-видимому, новые литургические сюжеты служат еще одной формой воплощения эсхатологического содержания богослужения, которая актуализирует представление о Церкви как уже свершившемся Царстве нетления и вечной жизни, приобщение которому возможно в евхаристии. На это указывает усиление в соль-вычегодских композициях темы соборно молящегося мира, представленного группами людей разного звания, включая царя, архиерея, монахов, церковнослужителей, бояр, жен в соприсутствии сонмов святых, самого Христа и участвующих в Великом входе ангелов, что призвано иллюстрировать единство Церкви земной и небесной. Распространение в русском искусстве с конца XV в. образов соборной молитвы с несколькими смысловыми уровнями (Небесного Царства, идеального православного общества на земле и идеального общения двух миров) А. С. Преображенский осторожно связывает с коллективным религиозным опытом ожидания конца света и посмертного воздаяния33.

Та же тема мистически единой земной и небесной Церкви прочитывается и в литургийных текстах, послуживших основой для разработки нового сюжета: «Иже херувимы» на кайме в нижней части переднего полотнища фелони, «Ныне силы небесныя» на кайме вокруг иордани и «Да молчит всякая плоть» на кайме сзади, которые в период, когда были созданы строгановские фелони (20-е — 30-е гг. XVII в.), стабильно фиксируются в нотиро-ванном виде в составе певческого Обихода, в разделе литургии свт. Иоанна Златоуста и постного богослужения. Песнопения, выполняя одну и ту же богослужебную функцию, не образуют т. н. «рассредоточенный цикл», а выступают как текстовые реализации одной и той же общей темы — совместного ангельского и человеческого служения у престола Бога, с акцентом на евхаристической семантике.

Текст песнопения «Иже херувимы», вошедшего в богослужение, по сообщению историка рубежа XI и XII вв. Георгия Кедрина, в 573–574 гг.34 представлен на строгановских фелонях в дореформенной редакции церковнославянского перевода, как и в певческих рукописях конца XVI — первой половины XVII в.: «Иже херувими отаине. образующе и Животворящеи Троици. трисвятую песнь. приносяще. и всяку ныне житеискую отоверземо печале. и яко Царя всехъ. Подьемлюще и ангельскими невидимо. дароносимо чинми. аллилуиа» (РНБ. Солов. 277/292. Л. 260 об.–262). Отличительными чертами редакции являются лексические разночтения с текстом второй половины XVII в.: «прино-сяще» — «припевающе», «отверзем» — «отложим», «печаль» — «попечение», «подъемлюще» — «подымем», «дароносима» — «дориносима». Именно этот текст зафиксирован в певческих кодексах из Троице- Сергиева и Соловецкого монастырей, куда были вложены строгановские фелони, например, в Обиходах из РНБ (Солов. 277/296. Кон. XVI — нач. XVII в. Л. 394–397; Солов. 277/292. 1620– 1630-е гг. Л. 260 об.–263; Солов. 277/290. 1-я пол. XVII в. Л. 356 об.–359 об; Солов. 621/655. 1-я пол. XVII в. Л. 39 об.–41) и РГБ (ф. 304.I, № 433. 1620–1640-е гг. Л. 65–67; ф. 304.I, № 429. 1630-е гг. Л. 163 об.–164 об.; ф. 304.I, № 430. 1630-е гг. Л. 216–218 об.).

В трактовке Херувимской как песнопения, сопровождающего перенесение подготовленных Даров на престол, главной принято считать евхаристическую тему35. Тем не менее мотив причастия, выраженный лексемой ὑποδεξόμaι в греческом тексте — термином, который обычно используется, по наблюдению Р. Тафта, в контексте евхаристии, является частью более сложного многослойного образа. В его структуре важную роль играет тема поклонения Пресвятой Троице участников земной литургии, таинственно (μυστικῶς) «творящих образ» (εἰκονίζοντες) херувимов в литургии небесной и «принимающих» Царя всех в причастии. Известно, что уподобление молитв земной Церкви служению небесных сил у Небесного престола в церковнославянском переводе получает новый контекст, отсутствующий в греческом оригинале: это мотив несения ангельскими чинами Даров, закрепившийся в дореформенном тексте благодаря переводческой ошибке в прочтении форм δορυφορούμενον как «да-роносимы» и усил енный переводом причастия προσᾴδοντες как «принесения», а не «воспевания» Троице трисвятой песни, как это было в греческом тексте36.

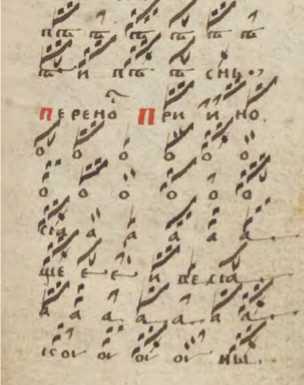

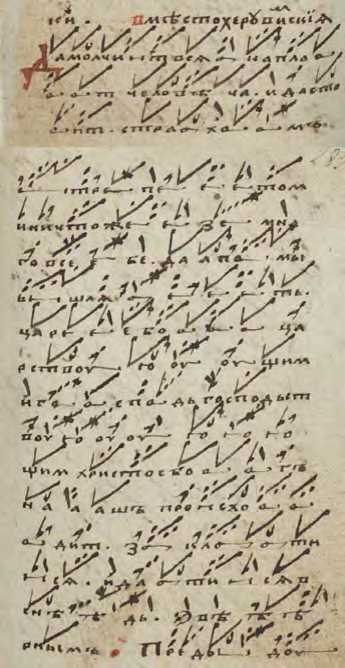

Рис. 2. Выделение разделов Херувимской с помощью ремарки и киноварной прописной буквы в рукописи РНБ. Солов. 277/296. Л. 395, 396

В композиции «Иже херувимы» на строгановских фелонях Дары в образе Бо-гомладенца на дискосе «подъемлются» руками шестокрылов, вполне возможно, под прямым влиянием понятой буквально лексемы unoSc^o^Evoi. Важной деталью письменной фиксации Херувимской в Обиходах до середины XVII в. можно назвать наличие ремарок типа «правый лик», «перенос» и киноварных прописных букв, которые делят текст песнопения на три раздела, маркируя лексемы «приносяще» и «подъемлюще» (рис. 2 )37.

Если рассматривать это членение текста вне связи со структурой ритуала «переноса»38, то нельзя не обратить внимание на синтаксический параллелизм: «песнь // Приносяще» — «Царя всехъ // Подъемлюще», поддержанный вариантным мелодическим повтором на причастных формах, который характерен для всех музыкальных списков Херувимской большого роспева. Эта особенность церковнославянского перевода вполне могла способствовать тому пониманию текста, которое оказалось воплощено в шитой композиции на оплечьях: мы видим процессию из шестокрылов в момент несения Даров, именно им символически уподобляются священник (напомним, что сюжет «Иже херувимы» размещен именно на священнической фелони!), дьякон и иподьяконы, участвующие в Великом входе с литургическими сосудами, рипидами и кадилом, а также остальные участники литургии как земной, так и небесной Церкви, которая представлена фигурами избранных святых на каймах оплечий. Если на строгановской иконе «Иже херувимы» литургические сосуды и предметы несут антропоморфные ангелы, то на оплечьях — высшие чины ангельских сил, херувимы и серафимы, что не может не напомнить толкование свт. Германа, патриарха Константинопольского: «Попове же по образу серафимъскымъ силамъ (выделено нами. — М. Е.) суть одени (sic!) убо въ крилъ место покръвени двема же крилома сиречь устьнама песни въпиюще дрьжаще Б(о)жии мысльныи угль горящь Х(рист)а на олтари клещами благодетии носещи»39. Р. Борнер, комментируя толкование на литургию свт. Германа, отмечает, что в трактовке патриарха Константинопольского «связанная с небесной литургией, литургия Церкви присоединяет людей к хвале ангельского хора и вводит их в созерцание тайны Святой Троицы. Трисвятое, которое поется после малого входа, Херувимская песнь, возносимая при шествии с Дарами на великом входе, и анафоральное „Свят, свят, свят…‟ выражают это единство людей и ангелов в общем восхвалении. Вместе с ангелами священник созерцает тайну Триединого Бога. <…> Единство двух богослужений — это одновременно и нынешняя реальность, и обещание будущего свершения. Действительно, в эсхатологическом Царстве во время „входа святых и праведных‟ две литургии станут одним»40.

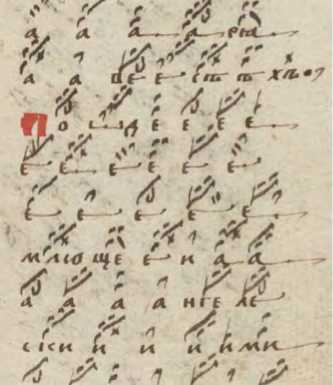

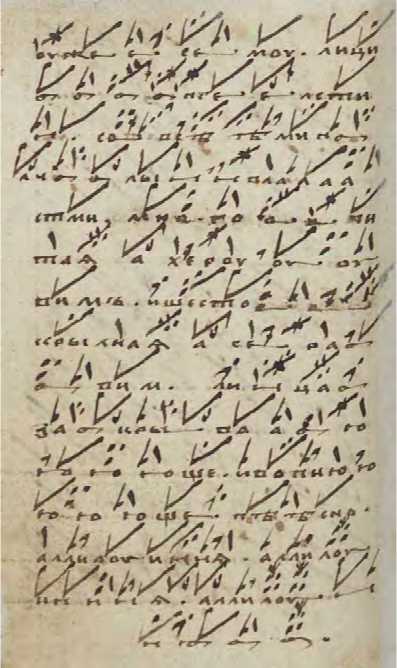

Тот же эсхатологический образ Царства, очевидно, присутствует и в песнопении литургии Преждеосвященных Даров «Ныне силы небесныя», введенном в богослужение при патриархе Константинопольском Сергии в 615 г.41 Вышитый на строгановских оплечьях текст усиливает семантику сослужения ангелам, представленную в Херувимской из литургии свт. Иоанна Златоуста, с помощью прямой экспликации этого мотива. Приведем текст песнопения по певческому Обиходу 20-х — 30-х гг. XVII в. из Соловецкого монастыря, куда была вложена одна из фелоней: «Ныне силы небесныя с нами. невидимо служате. се бо воходитъ. Царе славы. се жертва таиная свершена дароме приносится. Верою и со страхом приступимъ. да причастницы жизни веченыя будемо. Аллилуия» (РНБ. Солов. 277/292. Л. 274–275 об.). Согласно тексту, ангельские силы служат совместно с участниками литургии, которые созерцают таинственную, уже совершенную, переносимую Жертву и призываются приступить к причастию, чтобы приобщиться вечной жизни — Царству Царя славы ( рис. 3 )42.

В песнопении обращает на себя внимание узнаваемое ошибочное чтение греческой лексемы δορυφορεῖται как «(жертва) дароме приносится», которое стабильно фиксируется во всех списках «Ныне силы небесныя» по музыкальным кодексам конца XVI — первой половины XVII в. Устойчивое употребление «даром» (или «дарми / дары») делает это словосочетание важной деталью прецедентного текста как «культурно-к оммуникативного знака», который организует, сохраняет, трансформирует и передает дополнительную информацию, «являющуюся принадлежностью этнокультурной группы»43, влияя в целом на понимание символики чина Великого входа. Очевидно, что мотив

Рис. 3. «Ныне силы небесныя» большого внегласового роспева по рукописи РНБ. Солов. 277/292. Л. 274–275 об.

даров / дарения для дониконовской традиции Херувимских песней оказывается частью коллективной религиозной памяти, о чем свидетельствуют компилятивные толкования на литургии в древнерусских Кормчих44.

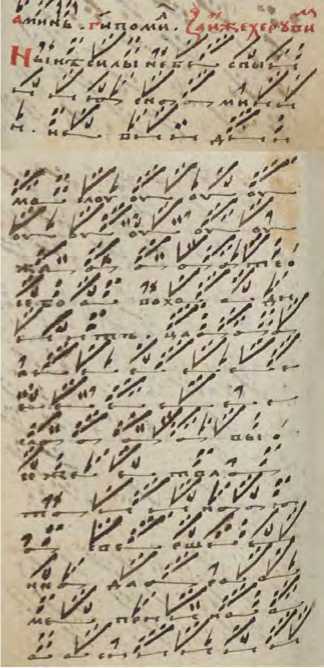

Третье песнопение, представленное на оплечьях, текст которого мог оказать непосредственное влияние на семантику образа, фиксируется в постном разделе Обиходов как замещающее Херувимскую в Великую Субботу (такая практика по греческим Типиконам известна не ранее чем с XII в.45). В соловецком Обиходе текст читается так: «Да молчит всякая плоть человеча. и да стоит. со страхомъ и трепетом, и ничтоже земного в себе. да помышляеть. Царе бо царствующих и Господь господьствующим Христос Богъ нашъ происходит. заклатися. и датися в снедь. вернымъ. Предыду (sic!) же Сему лицы ангелстии. со всеми началы и властми. многоочитая херувимъ. и шестокрылная серавим

Рис. 4. «Да молчит всякая плоть» путевого роспева по рукописи РНБ. Солов. 277/292. Л. 281 об.–282 об.

(sic!). лица закрывающе. и вопиюще. песнь. аллилуия. аллилуия. аллилуия» (РНБ. Солов. 277/292. Л. 281 об.–282 об.) ( рис. 4 )46.

Человеческое и ангельское служение изображены в песнопении как совместное мистическое и страшное действо соучастия в Жертве, которая дается «в снедь верным». Страстная семантика «жертвы заколения» находит прямое воплощение в такой детали композиции на оплечьях, как Крест с Орудиями Страстей, несомый херувимом и получающий в общем контексте с песнопением евхаристическое толкование. В музыкальном тексте путевого роспева из соловецкого кодекса знаком «Э» выделена лексема «верным», после которой поставлена киноварная точка, отмечающая паузу в исполнении текста в связи с драматургией чина, и прописной буквой — лексема «предыдут» в синтагме «предыдут же Сему лици ангелстии», начинающая второй раздел песнопения. Тема единства земной и небесной Церкви в литургии, напомним, представлена в парном к иконе «Иже херувимы» образе «Да молчит всякая плоть», созданном по заказу Никиты Григорьевича Строганова для сольвычегодского Благовещенского собора: в среднем и нижнем регистрах представлены лики святых и группы мирян- богомольцев. Отсылая к песнопению литургии Великой субботы, икона за счет включения множества действующих лиц, символизирующих единство земной и небесной Церкви47, расширяет семантическое пространство и самого гимнографического текста. В песнопении «Да молчит всякая плоть» евхаристический мотив сопутствует главному, эсхатологическому по сути образу Царства, где аллилуйя вечно возносится к престолу «Царя царствующих» и «Господа господствующих». Показательно, что на переднем полотнище над основной композицией «Иже херувимы» на кайме иордани строгановских оплечий изображен Деисис (между фигурами Божией Матери, Христа и Иоанна Предтечи размещен текст песнопения «Ныне силы небес-ныя»), который усиливает эсхатологическую семантику48.

Ед инство земной и небесной Церкви как мистический образ вечной литургии находит отражение и в комплексе изображений избранных святых. На соловецкой фелони представлены (по нижнему краю оплечья на груди) свтт. Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Двоеслов, Николай Мирликийский, св. царевич Димитрий Угличский; на спине в центре — прпп. Зосима и Савва-тий Соловецкие (парное изображение), мч. Андрей Стратилат, прп. Димитрий Прилуцкий. На троицком оплечье в центре (на груди) — Троица Ветхозаветная, слева от нее — свтт. Василий Великий и Иоанн Златоуст, справа — св. Иоанн Богослов и свт. Николай Мирликийский, на спине — парное изображение прпп. Сергия и Никона Радонежских, а также фигуры царевича Димитрия и мч. Андрея Стратилата49. Последние два святых являются небесными покровителями сына Евдокии Нестеровны Строгановой Андрея Семеновича и ее внука Дмитрия, с молитвой о которых был сделан этот драгоценный вклад в Троице- Сергиев и Соловецкий монастыри.

В замысле неизвестного нам знаменщика прослеживаются четыре, безусловно, значимые темы:

-

— литургическая (изображения святителей — творцов литургии);

-

— локально- патрональная (прпп. Зосима и Савватий, Сергий и Никон — основатели и небесные покровители основанных ими монастырей, куда произведено дарение);

-

— семейно- патрональная и коммеморативная (соименные святые — царевич Димитрий, мч. Андрей Стратилат),

-

— эсхатологическая (Деисис, св. Иоанн Богослов, Троица Ветхозаветная и Троица Новозаветная — на заднем полотнище присутствуют изображения Бога Саваофа с Духом Святым в облачном небесном сегменте и Агнца на дискосе — как образ Царства).

Включение в композицию фигур свв. отцов — творцов литургии, расположенных на переднем полотнище фелоней, обусловлено евхаристической темой всех трех Херувимских и в целом Великого входа, который символически представлен в иконографическом сюжете. При этом образ поднятого херувимом дискоса с Агнцем, доминирующий во всей композиции и созерцаемый молящимися в момент входа священнослужителя через царские врата в алтарь, расположен непосредственно над парными изображениями прпп. Зосимы и Савватия и прпп. Сергия и Никона, к чудотворным мощам которых сделаны вклады Евдокией Нестеровной. Напомним, что мощи прпп. Зосимы и Савватия с 1566 г. находились рядом в драгоценных раках в Зосимо- Савватиевском приделе Спасо- Преображенского собора Соловецкого монастыря. К концу XVI — началу XVII вв. уже сформировалась традиция их парного изображения, в том числе в позе моления перед Св. Троицей, как на иконе из иконостаса Преображенского собора обители 1538–1549 гг.50, а также в иконографии «Обитель Соловецких чудотворцев», где преподобные изображались дважды — в раках и в предстоянии перед образом Преображения Господня51. С 1560-х гг. получила распространение служба в честь обоих святых на день перенесения мощей в собор на 8 августа, где во многих общих песнопениях, в том числе в специально написанном тропаре праздника они воспеваются вместе. С другой стороны, в 1623–1624 гг. к южной стене Троицкого собора Троице- Сергиева монастыря был пристроен (на месте первоначальной церкви) бесстолпный одноапсидный храм, в котором размещена рака с мощами прп. Никона Радонежского, в непосредственной близости от раки с мощами прп. Сергия, находившейся у южной стены в интерьере Троицкого храма. Строительство осуществлено при Александре (Булатникове) — келаре Троице- Сергиева монастыря, соловецком постриженике, который назначен на новую келарскую должность в 1622 г.52 Одно из самых ранних парных изображений прпп. Сергия и Никона находится на двой ном нагробном покрове, который был вложен в Троице- Сергиев монастырь в 1592 г. царем Феодором Иоанновичем и царицей Ириной Феодоровной Годуновой (СПГИАХМЗ). Тем же периодом, когда создаются строгановские оплечья для вкладных фелоней, датируются два образа, хранившиеся в ризнице монастыря 30–40-х гг. XVII в.53, на которых святые представлены в позе моления перед Богородицей с Младенцем в небесном сегменте.

Можно предположить, что во время богослужения в Спасо- Преображенском соборе Соловецкого монастыря (и, в частности, в Зосимо- Савватиевском приделе, службы в котором на день памяти преподобных упоминаются в соловецких Типиконах) и Троицком соборе Троице- Сергиевой обители эти парные изображения святых на фелонях во время Великого входа ассоциировались с их невидимым участием вместе с ангельскими силами в мистическом вхождении земной и небесной Церкви в вечное Царство. Делая драгоценный вклад в монастырь, вкладчик должен был рассчитывать на ходатайственные молитвы преподобных, как бы соприсутствующих за богослужением, «яко живы», в пространстве их гробниц.

Особое внимание обращают на себя фигуры патрональных святых сына Андрея и внука Дмитрия Евдокии Нестеровны, на помин души которых и были сделаны вклады, — мч. Андрея Стратилата и царевича Димитрия Угличского. Второе изображение особенно показательно, так как оно связано с одним из первых наречений в честь святого и особым почитанием царевича в роду Строгановых, распространившимся совсем недавно — в первое десятилетие XVII в.54 Сочетание Деисиса на кайме иордани и изображений патрональных святых усиливают эсхатологическую идею в трактовке образа «Иже херувимы» на оплечье строгановских фелоней: св. Андрей и царевич Димитрий Угличский предстают как вечные ходатаи перед престолом Судии за членов семьи Строгановых. Расположенная на каймах фелоней вкладная запись, упоминающая Андрея и Дмитрия, также как и изображения их небесных покровителей, оказываются знаком вечного поминовения во время Великого входа каждый раз, когда священнослужители Соловецкого и Троице-Сергиева монастырей совершают Божественную литургию и возглашают:

«Да помянет Господь Бог всех вас во Царствии Своем»55. Неустойчивость чина поминовения56 во время пения Херувимской, по-видимому, не мешала восприятию молитвы как достаточно значимой в контексте представлений о «малой эсхатологии» — «посмертных судьбах единичной человеческой души»57. Таким образом, символическая коммеморация членов семьи Строгановых в момент перенесения Даров за счет включения изображений соименных святых в многозначную композицию на священническом облачении, активно вовлеченном в драматургию чина, могло сочетаться с более конкретным поминовением на проскомидии и в ходатайственной части анафоры.

Отметим, что эсхатологизм, свой ственный символике чина Великого входа, нашел отражение в толковании на архиерейскую литургию свт. Симеона Солунского: «Сие торжественное сопровождение Даров означает имеющее быть в кончину века пришествие Спасителево, когда явится Он со славою; потому и предшествует Омофор, представляющий Крест на нем начертанный. Этот крест означает знамение Иисуса Христа, которое тогда явится с небеси, и которое увидит тогда всякий человек. <…> Все они обходят храм, молясь о людях, также и об Архиерее священнодействующем, возсылая моления велегласно. Они молятся о том, чтобы Бог помянул во царствии Своем. А сие все доказывает, что при кончине мира Спаситель, явившись с небес и нечестивых отделив от собора праведных, веровавших даст наследие Царствия Божия»58. Несмотря на то что текст Симеона Солунского в полной версии (а не фрагментарно в составе компилятивных толкований на литургию) станет известен на Руси позже времени создания строгановских фелоней, аморфный, некон-кретизированный буквально в собственно апокалиптических образах эсхато-логизм в восприятии Великого входа и Херувимской песни мог быть откликом на ожидания конца света в среде, которая на протяжении XVI в. с разной степенью интенсивности, усилившейся к 1560-м гг., питалась образами грядущего Второго пришествия. В первой четверти XVII в., после событий Смуты и утверждения на троне новой династии, сложный комплекс мотивов Суда, эсхатологического собрания верных и наступления Царства Божия оказывает влияние и на уникальную композицию «Иже херувимы» на строгановских оплечьях. При этом само дарение фелоней в Соловецкий и Троице- Сергиев монастыри напрямую связано со своеобразной асимметричной символической коммуникацией с Богом в ожидании Его особого благоволения детям и всему роду Евдокии Нестеровны в том числе в эсхатологической перспективе.

Главным итогом наших наблюдений можно считать выявленную мно-гослойность семантики композиции «Иже херувимы» на строгановских оплечьях 1624 г., обусловленную как сложной совокупностью изображений, так и содержанием литургических текстов, вышитых на каймах, символикой Великого входа и богослужебного облачения священнослужителя и, без всякого сомнения, «малой эсхатологией». Целостность образа обеспечивается его прагматикой в рамках богослужебного ритуала, в котором объединены действие дарения (вклад в монастыри фелоней для богослужебного использования в непосредственной близости от чудотворных рак с мощами соловецких и радонежских преподобных) и перенесение Даров в ритуале Великого входа в отсутствие за литургией самого дарителя и его родных, символически представленных в образах их небесных покровителей, текстах вкладных надписей на каймах и в поминании. Обращает на себя внимание роль гимнографических текстов, которые наравне с иными деталями композиции участвуют в богослужебном действе еще и в озвученной, произнесенной форме вместе с преданафоральными молитвословиями. Устойчивое использование в текстах Херувимских ошибочного перевода греческой формы δορυφορούμενον «дароносимо» могло послужить основой для оформления коммеморативной семантики иконографического сюжета на вкладном облачении, ассоциировавшегося с перенесением Даров на Великом входе59. Жертва вкладчика метонимически оказывается близка приготовленным Дарам, его молитва — молитвам священнослужителей, «малая эсхатология» — мистическому эсхатологизму литургии. Вполне очевидно, что песнопения, вышитые на оплечьях фелоней из мастерской Евдокии Нестеровны, как тексты прецедентные, звучащие на литургии в течение богослужебного года, непосредственным образом повлияли на целостный полисемантичный образ «Иже херувимы», который создал в строгановской мастерской неизвестный знаменщик в 20-е гг. XVII в.