Концентрационная конвекция в замкнутой области пористой среды при заданном вертикальном перепаде концентрации и учете иммобилизации примеси

Автор: Марышев Б.С.

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Работапосвященарассмотрениюустойчивостигоризонтальногофильтрационноготечениясмесичереззамкнутуюпористую область с учетом иммобилизации примеси. Неустойчивость возникает благодаря вертикальному перепаду концентрации тяжелой примеси, что создает неустойчивую стратификацию по плотности. Представлена общая математическая модель, описывающая транспорт примеси через пористый массив, при этомее уравнения отвечают малым концентрациям примеси. Такой упрощающий прием позволил аналитически получить решение, соответствующее однородной горизонтальной фильтрации, и изучить его устойчивость. Известно, что в ограниченных областях пористой среды при слабых интенсивностях внешнего потока конвекция возбуждается монотонным образом. В бесконечном же горизонтальном слое, напротив, имеет место колебательная неустойчивость. Приводятся данные исследования перехода между режимами неустойчивости. Показано, что колебательный режим наблюдается или в длинных областях, или при значительной интенсивности внешнего горизонтального потока. При малых интенсивностях потока конвективные ячейки не двигаются относительно области, поэтому причины для колебаний отсутствуют. Установлено, что интервал значений интенсивности потока, в котором наблюдаются колебания, растет с увеличением длины области. Иммобилизация примеси приводит к стабилизации горизонтальной фильтрации относительно конвективных возмущений. Получены и проанализированы нейтральные кривые и карты устойчивости в широком диапазоне параметров задачи. Для предельных случаев проведено сравнение с известными результатами, отвечающими бесконечному слою.

Конвекция в пористой среде, иммобилизация примеси, колебательная неустойчивость, численное решение, метод галёркина

Короткий адрес: https://sciup.org/143182744

IDR: 143182744 | УДК: 532.685, | DOI: 10.7242/1999-6691/2024.17.1.6

Текст научной статьи Концентрационная конвекция в замкнутой области пористой среды при заданном вертикальном перепаде концентрации и учете иммобилизации примеси

Рассматривается концентрационная конвекция в замкнутой прямоугольной области пористой среды при заданном вертикальном перепаде концентрации и учете взаимодействия примеси с твердой матрицей среды. Транспортные процессы внутри пористых материалов активно изучаются в настоящее время при проведении как прикладных, так и фундаментальных исследований. Интерес к ним обусловлен широким спектром приложений, от изоляций зданий, химических каталитических реакторов до добычи полезных ископаемых.

Чаще всего процессы переноса в пористых средах описываются в публикациях в рамках классической модели «диффузия–адвекция» — Advection Diffusion Equation (ADE) [1] . В общем случае среда полагается обладающей сложной пространственной структурой, а примесь взаимодействует с твердой матрицей среды. Взаимодействие может иметь различные проявления: как химическая реакция [2] , прилипание бактерий к твердой стенке [3] , механическое затыкание порового канала частицами примеси или их агрегатами [4] , сорбция примеси на стенках поры [5] и другое. Поэтому при математическом моделировании массопереноса требуется учет множества дополнительных механизмов взаимовлияния [6] .

Ряд экспериментальных исследований [7 –9] показывает, что классическая модель (модель ADE) дает только общее представление о процессе, а характерные времена выноса примеси значительно отличаются от прогнозируемых [8] . Для более точного описания процесса предложена концепция мобильно-немобильной среды — MIM (калька с английского термина Mobile/Immobile Media) [10] . Этот подход учитывает взаимодействие частиц примеси с твердым скелетом пористой среды и основан на двухфазной кинетической модели диффузии. В рамках этого подхода предполагается, что примесь состоит из двух фаз: мобильной (свободной) и немобильной (связанной или адсорбированной). Мобильная примесь дрейфует с потоком или благодаря диффузионному механизму, и для нее записывается классическое уравнение диффузии со стоковым слагаемым, означающим приток примеси в немобильную фазу. Кинетика «фазового перехода» учитывается с помощью специфического кинетического уравнения, которое математически изображает процесс иммобилизации примеси. Вид уравнения зависит от механизма взаимодействия примеси со стенкой. В настоящей работе рассматривается наиболее распространенное взаимодействие — физическая сорбция, обусловленная поверхностными силами. При этом поток примеси между фазами является функцией концентраций примеси в обеих фазах. Простейшая модель

Статья опубликована в открытом доступе по лицензии CC BY 4.0

в рамках MIM-подхода — модель с кинетикой первого порядка, которая корректно описывает динамику переноса только при малых концентрациях примеси [11] . В такой модели интенсивность перехода примеси линейно связана с концентрациями обеих фаз. Существуют более сложные модели, см., например, [12] , которые учитывают насыщение немобильной фазы. Поскольку поверхность пор конечна, она не может адсорбировать сколь угодно большой объем примеси, для учета этого эффекта в кинетическое уравнение вводится нелинейность, ограничивающая интенсивность адсорбции при увеличении количества примеси в немобильной фазе. В таком случае процесс корректно моделируется уже в широком диапазоне концентраций примеси [13] .

Первые исследования неустойчивости, обусловленной плавучестью в насыщенных жидкостью пористых массивах, представлены в работе [14] . Авторы рассматривали пористый слой, бесконечный в горизонтальном направлении, но ограниченный по вертикали двумя непроницаемыми границами, между которыми задавался постоянный перепад температуры. Таким образом, поперек слоя обеспечивался постоянный равновесный градиент температуры. Получены уравнения, описывающие конвективное течение в слое. Оценены пороговые условия для возникновения неустойчивости. Показано, что конвекция образуется монотонным образом при достижении числом Релея-Дарси значения 4п 2 .

Эта же задача в работе [15] решена в присутствии постоянного горизонтального потока жидкости вдоль слоя. Обнаружено, что порог зарождения неустойчивости не зависит от скорости внешнего потока. Однако конвекция возбуждается колебательным образом, а частота колебаний пропорциональна скорости потока. В работе [16] в эксперименте по прокачке жидкости через длинную (с соотношением высоты к длине 1/3) область пористой среды, подогреваемой снизу, показана справедливость результатов в [15] . Установлено, что при значениях числа Пекле, больших 0.75, и числах Релея–Дарси, меньших 240, наблюдается колебательная конвекция, причем ее интенсивность не влияет на расход жидкости в горизонтальном направлении. Работа [17] посвящена изучению тепловой конвекции в замкнутой области пористой среды при малых скоростях внешнего потока. Выяснено, что для достаточно коротких (с соотношением высоты к длине больше 1) областей пористой среды конвекция возникает монотонным образом, а безразмерная интенсивность теплопереноса пропорциональна квадрату числа Пекле. В [18] этот эффект подтвержден в рамках модели фильтрации Форгеймера. Таким образом, очевидно, что должен существовать некоторый переход от монотонного конвективного течения к колебательному при увеличении как горизонтальных размеров области, так и числа Пекле.

Отдельный интерес представляет исследование связи взаимодействия примеси с пористой средой и колебательного режима конвекции. Как показано в работах [19 –21] , такое взаимодействие в рамках MIM-подхода может сказываться только на нестационарных конвективных течениях, и обычно иммобилизация приводит к стабилизации основного течения. В стационарном случае кинетическое уравнение дает равновесное распределение примеси между мобильной и немобильной фазами. При этом потоки примеси между ними прекращаются.

Таким образом, цель настоящей работы заключается в исследовании перехода от монотонного к колебательному режиму конвекции и изучении влияния на этот переход иммобилизации примеси.

-

2. Модель транспорта примеси в пористой среде с учетом иммобилизации

Транспорт через пористую среду часто осложнен взаимодействием примеси с твердой матрицей пористой среды. При его описании с учетом иммобилизации наиболее популярен подход MIM [10]. Концепция MIM имеет в основе разделение всей примеси на две фазы: мобильную (подвижную, свободную) и немобильную (иммобильную, связанную, адсорбированную). Для последовательного построения модели транспорта примеси в рамках MIM-подхода рассмотрим некоторый объем пористой среды V . В случае, когда примесь в среде отсутствует (будем называть такую среду чистой), ее поровый объем равен V0 и тогда ф0 = V0/V — пористость чистой среды. При полном заполнении пор смесью, включающей в себя примесь и несущую жидкость (насыщенная пористая среда), очевидно, будет выполняться соотношение: V0 = Vl + Vm + Vi, где V — объем несущей жидкости, а Vm , Vi — объемы мобильной и немобильной фаз примеси. Поскольку немобильная примесь занимает лишь некоторый объем поры и не может в нем непосредственно перемещаться, то она сокращает доступный для заполнения подвижной частью смеси поровый объем: Vp = V + Vm. Положим величину ф = Vp/V — текущую пористость среды с учетом сократившегося объема пор, как фо = ф+Vi/V = ф+Q, (1)

где Q = Vi/V — объемная концентрация немобильной примеси или немобильная концентрация (такое определение весьма необычно, но сложилось исторически и удобно с практической точки зрения). Напротив, концентрация мобильной примеси или мобильная концентрация находится стандартным образом: C = Vm/Vp, то есть по отношению к объему подвижной части смеси. Уравнение сохранения массы несжимаемой примеси в терминах C и Q может быть записано как f Pa dt (Q + ^C)dV = -f

P a div( u C -фDVC )dV,

VV где t — время, pa = const — плотность примеси, u — вектор скорости фильтрации, D — эффективный коэффициент диффузии, ∇ — дифференциальный оператор Гамильтона. При транспорте в пористой среде коэффициент диффузии зависит не только от состава смеси, но еще и от структуры самой среды [22, 23]. В предположении несжимаемости примеси представим уравнение в дифференциальной форме:

д

— (Q+фС ) = -div( u C -фDVC ).

При дополнительном условии несжимаемости несущей жидкости (p l = const) условие несжимаемости смеси в стандартной форме выражается как div u = 0 (см. [24] ). Тогда, с учетом (1) и в предположении D = const, уравнения транспорта несжимаемой смеси принимают вид:

д

— (Q+фС ) = - u -VC+DфЛC+ DVф •VC, ∂t

ф = фо-Q, divu = 0, где Л — дифференциальный оператор Лапласа. Система (4) должна быть дополнена уравнением, описывающим переход примеси между фазами, то есть кинетическим уравнением, а также законом фильтрации.

Будем рассматривать взаимодействие примеси с матрицей по наиболее распространенному механизму физической сорбции [5] . Согласно работам [12, 13] , в достаточно широком диапазоне концентраций кинетика сорбционного процесса может быть представлена следующим уравнением:

dQ = a(C (q o -Q) -K d C ),

где α — коэффициент переноса примеси, K d — коэффициент распределений примеси, q 0 — концентрация насыщения примесью твердой матрицы среды. Уравнение (5) достаточно универсально, оно отвечает большинству сорбционных процессов, сопровождающихся насыщением адсорбированной фазы [12] . Подобное уравнение впервые использовал Ленгмюр при исследовании адсорбции газов [25] . В качестве закона фильтрации воспользуемся хорошо зарекомендовавшей себя моделью Дарси–Буссинеска [26] :

u = - K VP+р 1 в с C g ,

где κ — проницаемость среды (в общем случае является функцией пористости), η — кинематическая вязкость, ρ l — плотность несущей жидкости, P — отклонение давления от гидростатического распределения, β c — коэффициент концентрационного расширения, g — вектор ускорения свободного падения.

Рассмотрим среду с малыми концентрациями примеси, то есть ϕ 0 C ∼ Q ≪ q 0 ∼ ϕ 0 . Тогда, согласно [11, 21] , можно считать, что ф = ф 0 - Q « ф 0 = const, к = const, у = const, и система определяющих уравнений (4) - (6) становится следующей:

(Q +C ) = - Т•VC+DЛC,

∂t ϕ 0 ϕ 0

д^ = a ( q 0 C-K d C ), (7)

u = - к VP+Р1вс Cg, η divu = 0.

-

3. Постановка задачи

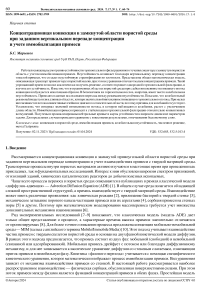

Рис. 1. Схема задачи

Решим задачу возникновения концентрационной конвекции в пористой среде, находящейся в замкнутой прямоугольной области размерами L х H, с учетом взаимодействия примеси с твердой матрицей среды при заданном вертикальном перепаде концентрации. Схематичное изображение расчетной области представлено на рисунке 1. В поле силы тяжести при наличии вертикального перепада концентрации тяжелой примеси создается неустойчивая стратификация примеси, что приводит к возникновению конвективного течения, а это означает, что C+ >C-.

Присутствие горизонтальной прокачки через рассматриваемый пористый массив, согласно [16, 19] , может привести к колебаниям. Известно [17] , что в узкой рабочей области при слабой прокачке конвекция возникает монотонным образом, а в длинной области в присутствии интенсивного внешнего фильтрационного потока наблюдается колебательная мода неустойчивости [16] . Более того, хорошо известно, что в бесконечном слое [15, 19] при любой сколь угодно слабой прокачке конвекция возбуждается только колебательным образом. Исследуем условия перехода от монотонного к колебательному режиму конвекции.

Задача, схему которой содержит рисунок 1, математически, в рамках модели (7) , записывается следующим образом:

∂Q dt фo

- -U- •VC+ D^C, ф 0

dQ — a(q o C - K d C ), div u — 0, u —-n v p - p i в с Cg j , u —(u,w), C | y = H — C + , C | y =o — C - , w| y =o ,H — 0,

∂C ∂x

— °, u|x=0,L — U, wlx=0,L — 0, где j — единичный вектор, направленный вдоль вертикальной оси навстречу вектору силы тяжести, U — скорость внешнего фильтрационного потока. Обезразмерим уравнения (8), для этого воспользуемся следующими масштабами для расстояния, времени, фильтрационной скорости, давления, мобильной и немобильной концентраций, соответственно:

[L]— H, [t] — H 2 , [u,w] — D, [P] — Ф 0 ипН, [C ]— C + - C - — C o , [Q] — ф о C o . (9)

DHκ

С учетом масштабов (9) задача (8) в безразмерном виде представляется как d , _

-

- (Q+C) — - u -VC+ AC,

∂t

^Q — aC - bQ, divu — 0, ∂t u — -PeVP - RpCj, u —(u,w), (10)

C l y =1 — 1 C l y =o —0, w| y =o , 1 —0,

∂C ∂x

-

— 0, u | x =o ,l —Pe, w | x =o ,l —0 x =o ,l

и содержит пять безразмерных параметров: Rp — Kp l всgHC o /(ф 0 gD) — число Релея-Дарси, характеризующее действие сил плавучести; Pe — UH/D — число Пекле, определяющее интенсивность внешней фильтрации; a — aH 2 q o /(Dф 0 ), b — aK d H 2 /D— безразмерные параметры адсорбции и десорбции; l — L/H— геометрический параметр.

Задача (10) имеет одномерное решение, соответствующее основному состоянию, полученному в работах [15, 19] ; это решение описывает режим стационарной горизонтальной фильтрации и имеет вид (нижним индексом «1»

отмечены величины, относящиеся к этому решению):

C = C i (y)= y, Q = Q i (y) = by, u = U 1 = (Pe,0), P = P i (x,y) = -x- Rp y~. (11)

При двумерных возмущениях решение (11) может быть неустойчивым по отношению к малым возмущениям, поскольку оно моделирует неустойчивую стратификацию плотности: более тяжелая жидкость находится над легкой. Вследствие такой неустойчивости и возникает конвективное течение.

Рассмотрим малые возмущения режима горизонтальной фильтрации:

C-C i = A^ 1, Q—Q i = q ^ 1, p-P i = p ^ 1, u - u i = f ,- \ l u - u i |^Pe, (12)

∂y ∂x где ψ — функция тока для возмущений скорости. Оставляя в (10) лишь линейные по возмущениям слагаемые и исключая возмущения давления, с учетом (12) получим линейную задачу устойчивости:

|

∂ 2 ψ ∂ 2 ψ ∂c ∂q дХ 2 + дУ 2 =RpдX, at = ac-Ьq, ∂c ∂q ∂c ∂ψ ∂ 2 c ∂ 2 c д^ дt дх^дх^дх 2^ ду 2 ■ (13) c | y = 0 , i =0, X| y = o , i =0, дс XX- =0, $| x =0 ,l =0 . ∂x x =0 ,l |

-

4. Методика решения задачи устойчивости

Решение задачи (13) будем искать в нормальной форме:

A = A(x)sin(ny)exp(At), q = q(x)sin(ny)exp(At), (14)

$ = $ (x)sin(ny)exp(At).

Здесь А = y+iw, где y и w — инкремент и частота возмущений. Подставляя решение в форме (14) в систему (13), получим:

∂ 2 ψ ∂x 2

-п2^ = Rp —,

ac

" а ■

А2 + А(а+b) _ дс ди д2c а+b c=-Pe дХ + dx+дХ2

∂c ∂x

= 0, Xl x =0 ,i = 0.

x =0 ,l

Для поиска полей концентрации и функции тока (A, ψ) воспользуемся методом Галёркина [27], то есть представим их распределения в виде соответствующих рядов:

N

A = ^C n COs

N

$ = ^J^n sin

Подставим (16) в (15) :

N2

п2 X$n f 22 +1 sin () = nRpX J Cnsin n=1

А 2 +А(а+b) N-y /nnx\

А+ XCnCOs(

N

n

= nPe 2^ — Cn sin

N

N

Очевидно, что первое из уравнений (17) эквивалентно соотношению:

Rp nl

^n = ПГ7+Р c

После подстановки (18) во второе уравнение системы (17) находим:

N

X n=1

A 2 +A(a+b) A+b

+n 2

n 2

p +1

Rpn 2 n 2 +1 2

N cncos( nnx ) = nPeX ncnsn

Согласно процедуре метода Галёркина [27] , домножим (19) на cos(nkx/l), проинтегрируем по координате x на отрезке [0,1], то есть по длине рассматриваемой обрасти. В результате получим:

N

BkAk - ^Ak,ncn = 0, k = 1,...,N, n=1

B

l k =2

A 2 +A(a+b) A+b

+n 2

Rpk 2 k 2 + l 2

0 , k = n,

Pe [ (-1) k+n -1 j n 2 / ( k 2 -n 2 ), k = n.

Для существования нетривиального решения системы линейных уравнений (20) должно выполняться следующее условие:

| W | =

B 1

A 21

A 12

B 2

A in A 2 N

A 1 N

A 2 N

.

.

.

B N

= 0.

Комплексное уравнение (21) позволяет найти зависимость частоты и инкремента от параметров задачи. Оценим нейтральные возмущения, то есть те, для которых y = 0. Они соответствуют моменту бифуркации — переходу от устойчивого режима горизонтальной фильтрации к конвективному двумерному течению. Согласующиеся с ними значения числа Релея-Дарси будем называть критическими (Rp c ).

Уравнение (21) решалось численно, методом двумерных секущих [28] . Получены нейтральные кривые: зависимости критического значения числа Релея–Дарси и частоты нейтральных возмущений от параметров задачи. Размерность матрицы W определяется числом N — числом использованных в разложении (16) функций. Во всех расчетах, результаты которых представлены ниже, число функций составляло: N = 40. Такой выбор обусловлен сходимостью процедуры численного решения, которая обсуждается в следующем разделе.

-

5. Результаты

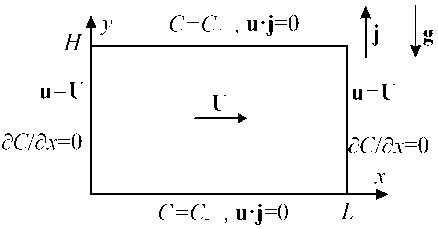

Исследование условий перехода от монотонной моды возбуждения конвекции (когда ш = 0) к колебательной (при ш = 0) является основной мотивацией выполнения данной работы. Известно [17] , что в областях ограниченной длины при малых скоростях фильтрационного потока наблюдается монотонная мода, в длинных и при значительной интенсивности прокачки [16, 19] возникают колебания. Изучение перехода начнем с анализа нейтральных кривых, приведенных на рисунках 2 -4 в плоскости параметров Pe и Rp c . На рисунке 2а показан характерный вид нейтральных кривых в плоскости параметров (Pe,Rp c ) для монотонной и колебательной мод неустойчивости. Уравнение (21) в случае ш = 0 (монотонная мода) представляет собой полином степени N относительно параметра Rp A . Известно, что такое уравнение имеет N решений на множестве комплексных чисел. Нейтральная кривая содержит зависимость только наименьшего действительного значения Rp a от числа Pe. При его изменении некоторое решение уравнения (21) может становиться комплексным, и тогда нейтральная кривая терпит разрыв, а наиболее опасным становится решение этого уравнения с другим корнем. Разные решения соответствуют различной структуре течения, например, для l = 3 при малых Pe течение содержит три конвективных вала; после первого разрыва, при Pe и 0.41, монотонная мода сменяется течением, содержащим только два вала. Однако, как показало исследование, для рассматриваемой задачи при первом же разрыве монотонной моды

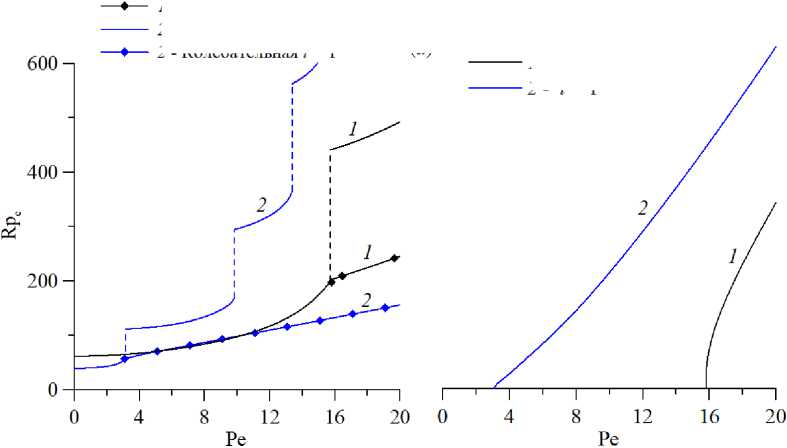

( a )

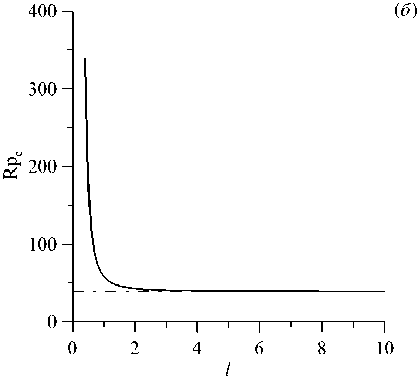

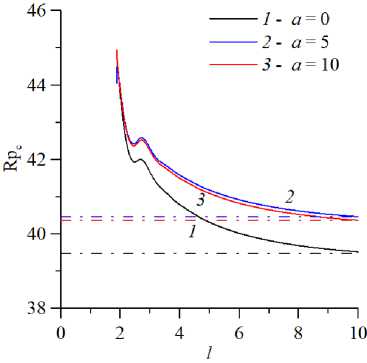

Рис. 2. Нейтральные кривые в плоскости (Pe,Rp c ) ( а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле Pe ( б ) при безразмерных параметрах сорбции a = 5 , b =5 и двух значениях параметра l , характеризующего длину расчетной области; кривые построены для монотонной (сплошные линии, штриховые участки которых отвечают скачкам) и колебательной (символы) мод неустойчивости; штрихпунктирной линией показано аналитическое решение [19] для больших значений числа Пекле и бесконечного слоя

появляется решение, отвечающее колебательной моде (ш = 0), и последнее решение остается наиболее опасным при дальнейшем увеличении параметра Pe.

В решаемой задаче наибольший интерес представляет исследование зависимости Rp c и ш от двух параметров: Pe и l, так как, согласно [19] , изменение параметров сорбции не оказывает никакого влияния на монотонную моду. Для представленных на рисунке 2 значений длины рабочей области монотонная мода реализуется только при очень малых числах Пекле: так, для l = 3 это Pe < 0.41, a для l = 10 она наблюдается при Pe < 0.12. Хотя решение, согласующееся с отсутствием колебаний, есть всегда, но в широком диапазоне чисел Пекле оно соответствует большим, чем колебательная мода, значениям числа Релея-Дарси. К тому же при l = 10 и Pe > 6 нейтральная кривая и частотная зависимость близки к аналитическому решению, полученному в [19] для бесконечного слоя. В случае короткой рабочей области (l < 1) для возбуждения колебаний требуются большие числа Релея-Дарси и Пекле, что подтверждает рисунок 3. Здесь представлены нейтральные кривые и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле для расчетной области малой длины (l = 1 и l = 0.5). В первом случае (l = 1) колебания наблюдаются при Pe > 3.15, при этом критическое значение числа Релея-Дарси существенно выше, чем для протяженных областей, и продолжает увеличиваться при росте числа Пекле. В области длиной l = 0.5 для обнаружения колебаний требуются еще большие числа Пекле (Pe > 15.7), и, что важно, в целом значительно возрастает порог возникновения конвекции по Rp c . Частота колебаний для более короткой области тоже выше. Хотя последний тезис справедлив только для достаточно коротких рабочих областей. Так, для двух протяженных рабочих областей частоты близки друг к другу; частота для той из них, которая короче, может быть выше (см. Рис. 2) .

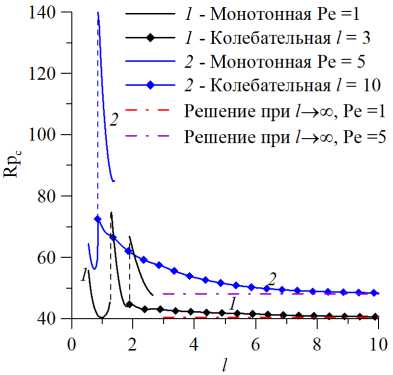

Результат более подробного исследования зависимости критических значений параметров от длины области представлен на рисунке 4. Приведены нейтральные кривые (Рис. 4а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от геометрического параметра l. Так же, как и ранее, показаны монотонная и колебательная моды неустойчивости. Кривая, описывающая монотонный режим, содержит разрывы, как и соответствующая зависимость от числа Пекле. При некоторой длине области возникает колебательная мода, которая становится наиболее опасной. При дальнейшем увеличении длины области критическое значение числа Релея–Дарси, отвечающее колебательной моде, убывает, стремясь к решению для бесконечного горизонтального слоя [19] . При этом Rp c всегда остается меньше значения, согласующегося с монотонной модой, потому приводить монотонное решение во всем рассматриваемом интервале l не имеет особого смысла, поскольку рисунок будет перегружен дополнительными деталями. Вместе с тем установлено, что при увеличении числа Пекле значение параметра l, необходимое для обнаружения колебаний, имеет меньшую величину, так для Pe = 1 колебания

( a )

1- / = 0.5

2- M

1 - Монотонная I = 0.5

1 - Колебательная / = 0.5

2 - Монотонная / = 1

2 - Колебательная I = 1

( б )

Рис. 3. Нейтральные кривые на плоскости (Pe,Rp c ) ( а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле Pe ( б ) при безразмерных параметрах сорбции a = 5 , b = 5 и двух значениях параметра l , характеризующего длину расчетной области; кривые построены для монотонной (сплошные линии, пунктирные штриховые участки которых отвечают скачкам) и колебательной (символы) мод неустойчивости

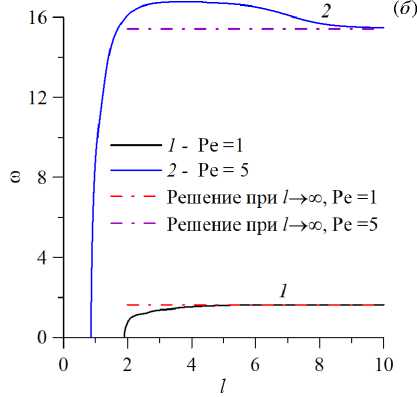

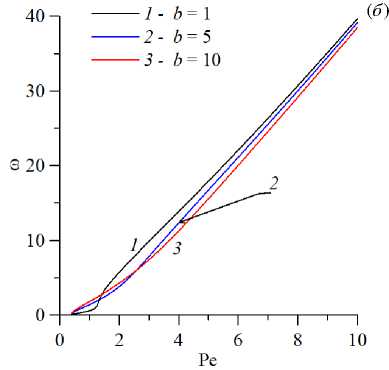

наблюдаются при l > 1.89, а для Pe = 5 при l > 0.86. Характерные частоты колебаний повышаются с ростом числа Пекле (см. Рис. 4б ). Для обобщения данных о возникновении колебаний построены карты существования колебательной неустойчивости (Рис. 5) . Соответствующие конкретному значению частоты ω = 10 -5 , они тем не менее подтверждают выводы, сделанные выше: критические значения параметров резко увеличиваются при уменьшении длины области. Так, на рисунке 5 карты существования начинаются со значения l = 0.4, что дает Pe = 19.4 и Rp c = 342.5. При увеличении l эти значения практически по экспоненциальному закону устремляются к классическому решению Pe=0, Rp c = 4π 2 , найденному в [15] для бесконечного слоя пористой среды. Карты существования не зависят от значений параметров сорбции (потому этот факт не указан в подписи к Рис. 5) . В работе [19] показано, что наличие иммобилизации (изменение параметров сорбции) никак не влияет

( a )

Рис. 4. Нейтральные кривые на плоскости (l,Rp c ) ( а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от геометрического параметра l ( б ) при безразмерных параметрах сорбции a = 5 , b = 5 и двух значениях числа Пекле; кривые построены для монотонной (сплошные линии, штриховые участки которых отвечают скачкам) и колебательной (символы) мод неустойчивости; штрихпунктирными линиями показаны решения, полученные в [19] для бесконечного горизонтального слоя

на монотонную моду, но повышает устойчивость горизонтальной фильтрации по отношению к колебательному режиму.

( a )

Рис. 5. Карта существования колебательной неустойчивости на плоскостях параметров (l,Pe) ( а ) и (l,Rp c ) ( б ); штрихпунктирной линией показано классическое решение при Pe = 0 , Rp = 4n 2 , полученное в [15] для бесконечного горизонтального слоя

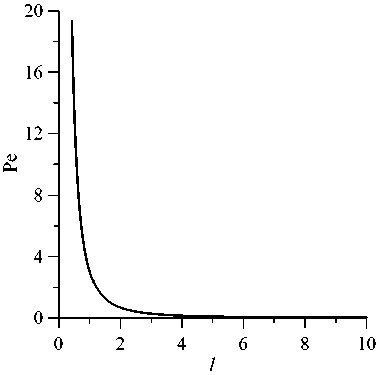

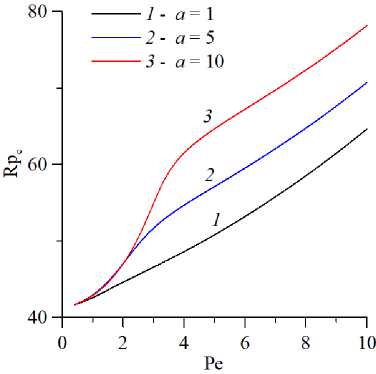

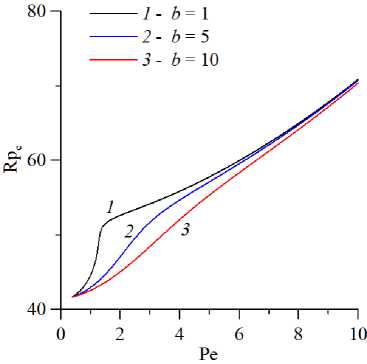

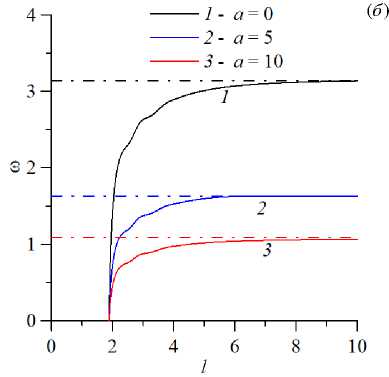

По данным исследования влияния иммобилизации на конвекцию построены нейтральные кривые для колебательной моды при разных значениях параметров сорбции (Рис. 6 –8) . На рисунке 6 представлены нейтральные кривые (Рис. 6а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле (Рис. 6б ) при нескольких значениях параметра адсорбции a. Видно, что увеличение интенсивности иммобилизации (повышение a) приводит к стабилизации, поскольку примесь активнее изымается из мобильной фазы, и тем самым ослабляется неустойчивая стратификация. При этом для сравнительно малых значений числа Пекле динамика колебательного процесса замедляется с ростом адсорбции. С увеличением числа Пекле частоты становятся близкими, а зависимость приближается к линейной. Влияние параметра десорбции b показано на рисунке 7. Рисунок содержит нейтральные кривые (Рис. 7а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле (Рис. 7б ) при нескольких значениях параметра десорбции. Видно, что изменение b приводит к эффектам, противоположным к тем, которые вызывает изменение a, а именно, приводит к дестабилизации и интенсификации колебательной динамики. Влияние вариации параметра адсорбции а на нейтральные кривые на плоскости (l,Rp c )

( a )

Рис. 6. Нейтральные кривые на плоскости (Pe,Rp c ) ( а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле Pe ( б ) для разных значений параметра адсорбции а; кривые построены для колебательной моды неустойчивости при l = 3 , b = 5

можно оценить по рисунку 8.

( a )

Рис. 7. Нейтральные кривые на плоскости (Pe,Rp c ) ( а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле Pe ( б ) для разных значений параметра десорбции b ; кривые построены для колебательной моды неустойчивости при l = 3 , a = 5

( a )

Рис. 8. Нейтральные кривые на плоскости (l,Rp c ) ( а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от геометрического параметра ( l ) ( б ) для разных значений параметра адсорбции a ; кривые построены для колебательной моды неустойчивости при Pe = 1 , b = 5

Из рисунков 5 –8 следует, что факт возникновения колебаний никак не зависит от интенсивности сорбционных процессов: значения критических параметров вблизи порога зарождения неустойчивости близки. С ростом протяженности расчетной области значения расходятся. На рисунке 8 представлен предельный случай — отсутствие иммобилизации (см. кривые 1 ), свидетельствующий, что для длинной области характеристики стремятся к значениям, отвечающим классическому решению (Rp = 4π 2 , ω = πPe). На рисунке 8а видна немонотонная зависимость критического значения числа Релея–Дарси от параметра адсорбции. Эта особенность замечена в работе [19] и связывается с ограничениями, присущими линейной модели иммобилизации: поскольку объем адсорбируемой примеси неограничен, то происходит перенасыщение немобильной фазы; процесс десорбции практически останавливается, а критическое значение числа Релея–Дарси при a → ∞ устремляется к Rp = 4π 2 (это же значение достигается при a = 0). Вместе с тем частота монотонно увеличивается с ростом как адсорбции a, так и протяженности области и приближается к значениям, соответствующим случаю бесконечного слоя.

При анализе результатов вычислений целью ставилось выявление физических эффектов и механизмов возникновения конвекции. Однако необходима также проверка сходимости разработанного метода в зависимости от N — числа используемых членов в рядах (16). Итоги этого исследования представлены в следующем разделе статьи. Здесь стоит упомянуть, что все расчеты произведены при N = 40.

-

6. Анализ сходимости метода

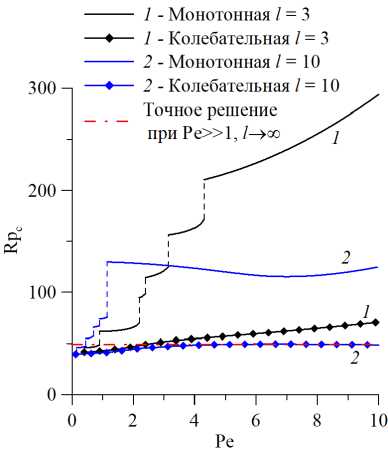

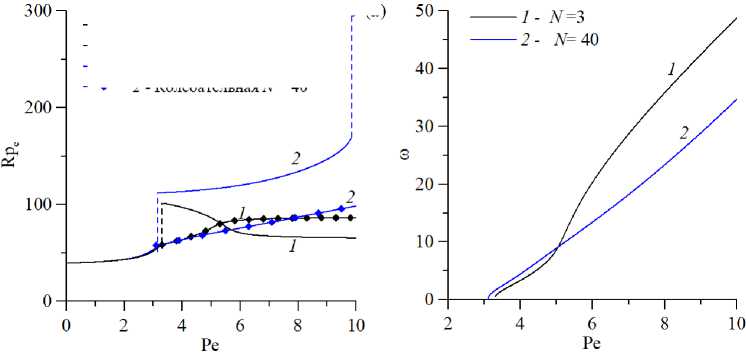

Известно [29] , что быстрая сходимость метода Галёркина достигается только для самосопряженных задач. Задачи с наличием внешних течений таким свойством не обладают, а в рассматриваемой задаче исследуется устойчивость однородного течения. Собственно, и сама необходимость применять приближенный численный метод возникает из-за присутствия в разрешающей системе единственного слагаемого, пропорционального числу Пекле, то есть вследствие учета внешнего течения. В связи с этим необходим анализ сходимости метода и оценка числа членов ряда, требующегося для корректного решения задачи с выбранными параметрами. Прежде всего, это число Пекле и длина рабочей области: Pe € [0,20], l € [0.2,10]. Так, очевидно, что для l > N разложение в ряд не может описать структуру течения, наблюдающегося в бесконечном слое. Его структура — это множество конвективных ячеек, длина которых в два раза больше высоты слоя, которая представляется функциями вида [15, 19] : ф ^ sin(nx), c ~ cos(nx). Более того, при недостаточном количестве функций в разложении могут наблюдаться эффекты, которых не должно быть, обоснование которых не существует. Например, рассмотрим нейтральные кривые на плоскости (Pe,Rp c ) при l = 1 и N = 3 (Рис. 9) .

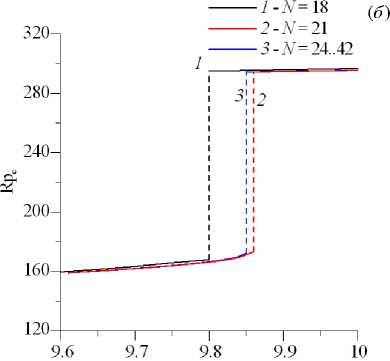

( a )

---- 1 - Монотонная N =3

—♦— 1 - Колебательная N =3

---- 2 - Монотонная ^= 40

—•— 2 - Колебательная N = 40

( б )

Рис. 9. Нейтральные кривые на плоскости (Pe,Rp c ) ( а ) и зависимости частоты нейтральных возмущений от числа Пекле Pe ( б ); кривые построены для монотонной и колебательной мод неустойчивости при N = 3 (плохая точность) и N = 40 (удовлетворительная точность) для l = 1 , a = 5 , b = 5

Рисунок 9 демонстрирует, что при N = 3 наблюдается сильное уменьшение критического значения числа Релея–Дарси после разрыва монотонной моды, что приводит к смене режима с колебательного снова на монотонный. Этот результат является следствием плохой точности решения. Решение, полученное с достаточной точностью (N = 40), практически совпадает с N = 3 только на начальном участке (Pe < 3), где наиболее опасна монотонная мода. Физической причины обратной смены режима с монотонного на колебательный нет, поскольку сама природа колебаний, заключающаяся в сносе образующихся конвективных ячеек внешним потоком, при увеличении потока должна только интенсифицироваться.

Другая проблема — исчезновение решения, соответствующего монотонной моде, при четном числе функций в разложении. Для малых значений N это может происходить до появления колебательной моды, поскольку формально уравнение способно иметь корни, отвечающие комплексной частоте. Рассмотрим простейший случай монотонной моды ш = 0 при N = 2. Тогда определитель (21) запишется как

| W | =

B 1

A 21

A 12

B 2

n 2 l ( 1+l 2 \ Rp

2 \ l 2 J 1 + l 2 Pe

- ”3"

4Pe n2l / 4+l2 \ Rp4

l 2 J 4+l 2

или

Rp 2 2 5l 4 +16l 2 +20 4 4+l 2 1+l 2 16Pe 2 2 16Pe 2

(4+l 2 )(1+l 2 ) - π Rp l 2 (1+l 2 )(4+l 2 ) +π l 2 l 2 + 9l 2 =ARp - BRp+C+ 9l 2 =0. (23)

Очевидно, что уравнение (23) не содержит действительных корней при Pe > l (9B 2 - 36AC)/64A, то есть, например, для l = 3 при Pe > 4.2.

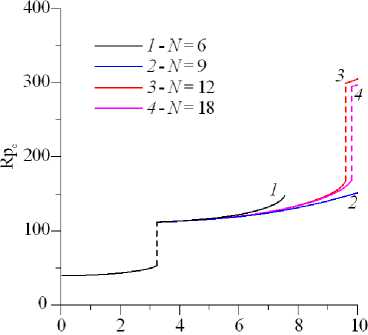

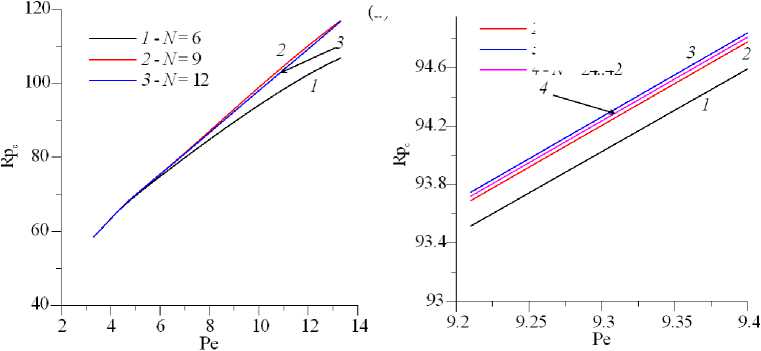

Для проверки сходимости в качестве первого теста было выбрано визуальное сравнение нейтральных кривых для разных значений N . Для этого на рисунке 10 приведены нейтральные кривые для монотонной и колебательной мод возмущений. На рисунке прослеживается изменение вида нейтральной кривой при увеличении количества базисных функций. При N = 6 кривая обрывается, так как исчезает монотонное решение. Для остальных случаев решение существует в области рассматриваемых значений числа Пекле. Видно, что при N > 24 решения практически совпадают с точностью до шага по числу Пекле (шаг равнялся ∆Pe= 0.005).

Рис. 10. Нейтральные кривые на плоскости (Pe,Rp c ) для разного числа N базисных функций в разложении; кривые построены для монотонной моды неустойчивости (сплошные линии, на которых штрихами показаны разрывы) при l = 1 , a = 5 , b = 5

( a )

95 п

( a )

У-Л'=12 2-.¥=18 5-.¥=21

( б )

Рис. 11. Нейтральные кривые на плоскости (Pe,Rp c ) для разного числа N базисных функций в разложении; кривые построены для колебательной моды неустойчивости при l = 1 , a = 5 , b =5

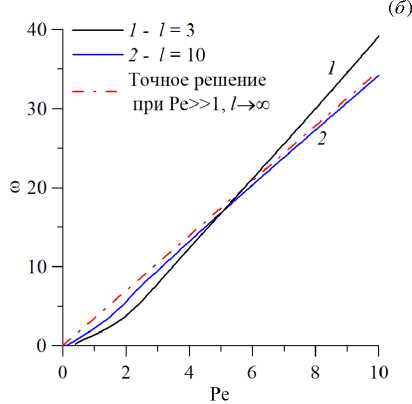

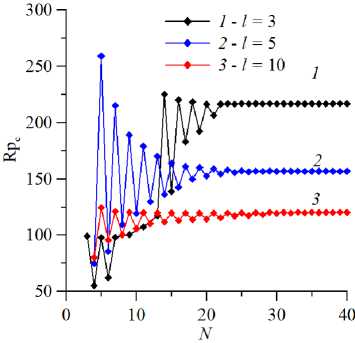

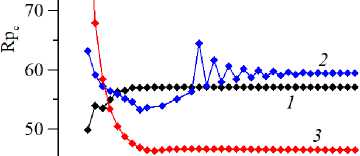

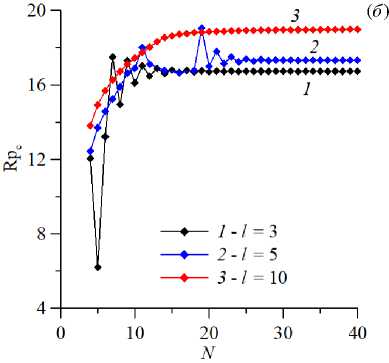

На рисунке 11 продемонстрировано изменение формы нейтральных кривых для колебательной моды возмущений при изменении числа N функций в разложении. Видно, что, как и следовало ожидать, колебательная мода менее чувствительна к его изменению: при N > 24 кривые неотличимы друг от друга. Зависимости на рисунках 10, 11 дают представление о сходимости метода и даже позволяют определить некоторый предел для величины N . Однако такой подход менее объективен, чем анализ зависимости критического значения числа Релея–Дарси и частоты нейтральных возмущений от N при фиксированном значении других параметров. Такие зависимости для разных l содержат рисунки 12, 13. Из рисунка 12 видно, что четное и нечетное числа базисных функций приближают истинное значение с разных сторон (четное N дает заниженное значение, нечетное N — завышенное). Уверенная сходимость для монотонной моды наблюдается при N > 30. Кривые сходимости для колебательного режима представлены на рисунке 13.

Рис. 12. Кривая сходимости критического значения числа Релея–Дарси в зависимости от N – числа базисных функций в разложении; расчет сделан для монотонной моды неустойчивости при разных значениях геометрического параметра l и Pe = 5 , a = 5 , b = 5

—♦— 1-1 = 3

—»— 2-1 = 5

—•— 3-/= 10

0 10 20 30 40

N

( a )

Рис. 13. Кривые сходимости критического числа Релея–Дарси ( a ) и частоты нейтральных возмущений ( б ) в зависимости от числа N базисных функций в разложении; расчет сделан для колебательной моды неустойчивости для разных значений геометрического параметра l при Pe = 5 , a = 5 , b = 5

Рисунок 13 демонстрирует лучшую в целом сходимость колебательной моды, однако для l = 5 она оказалась достаточно медленной. Из анализа рисунков 12 и 13 следует вывод, что для уверенной сходимости метода нужно использовать число базисных функций N > 35. Во всех основных расчетах было использовано N = 40 базисных функций.

-

7. Заключение

Исследовано возникновение конвективного течения в находящейся в поле силы тяжести замкнутой прямоугольной области пористой среды в присутствии принудительного горизонтального течения и вертикального перепада концентрации с учетом иммобилизации примеси. Получено, что, в зависимости от соотношения сторон области и скорости внешнего фильтрационного течения, конвекция в такой конфигурации может осуществляться как монотонным, так и колебательным образом. Получены критерии перехода от монотонного режима к колебательному. Построены карты режимов существования колебательной неустойчивости на различных плоскостях параметров задачи. Изучено влияние иммобилизации на возбуждение конвективного течения, показано, что она приводит к стабилизации режима однородной горизонтальной фильтрации и существенно влияет на частоту возникающих колебаний. Показано, что результаты расчетов для l > 8 близки к известным результатам из [19], полученным для бесконечного горизонтального слоя.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда, проект № 20-11-20125 20125/).

Список литературы Концентрационная конвекция в замкнутой области пористой среды при заданном вертикальном перепаде концентрации и учете иммобилизации примеси

- Einstein A. Uber die von der molekularkinetischen Theorie der Warme geforderte Bewegung von in ruhenden Flussigkeiten suspendierten Teilchen // Annalen der Physik. 1905. Vol. 322. P. 549-560. DOI: 10.1002/andp.19053220806.

- Veldsink J.W., Damme R.M.J. van, Versteeg G.F., Swaaij W.P.M. van. The use of the dusty-gas model for the description of mass transport with chemical reaction in porous media // The Chemical Engineering Journal and the Biochemical Engineering Journal. 1995. Vol. 57, no. 2. P. 115-125. DOI: 10.1016/0923-0467(94)02929-6.

- Vandevivere P. Bacterial clogging of porous media: A new modelling approach // Biofouling. 1995. Vol. 8, no. 4. P. 281-291. DOI: 10.1080/08927019509378281.

- Zhou S.S., Li M., Wu P., Liu Y., Zhang L.X., Yang L., Li Y.H., Zhao J.F., Song Y.C. Permeability Analysis of Hydrate-Bearing Porous Media Considering the Effect of Phase Transition and Mechanical Strain during the Shear Process // SPE Journal. 2022. Vol. 27, no. 01. P. 422-433. DOI: 10.2118/206736-PA.

- Johnson P.R., Elimelech M. Dynamics of Colloid Deposition in Porous Media: Blocking Based on Random Sequential Adsorption // Langmuir. 1995. Vol. 11, no. 3. P. 801-812. DOI: 10.1021/la00003a023.

- Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. М.: Наука, 1985. 398 с.

- Bromly M., Hinz C. Non-Fickian transport in homogeneous unsaturated repacked sand // Water Resources Research. 2004. Vol. 40. W07402. DOI: 10.1029/2003WR002579.

- Gouze P., Le BorgneT., Leprovost R., Lods G., Poidras T., Pezard P. Non-Fickian dispersion in porous media: 1. Multiscale measurements using single-well injection withdrawal tracer tests // Water Resources Research. 2008. Vol. 44. W06426. DOI: 10.1029/2007WR006278.

- Wissocq A., Beaucaire C., Latrille C. Application of the multi-site ion exchanger model to the sorption of Sr and Cs on natural clayey sandstone // Applied Geochemistry. 2018. Vol. 93. P. 167-177. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2017.12.010.

- Deans H.A. A Mathematical Model for Dispersion in the Direction Of Flow in Porous Media // Society of Petroleum Engineers Journal. 1963. Vol. 3, no. 1. P. 49-52. DOI: 10.2118/493-PA.

- Genuchten M.T. van, Wierenga P.J. Mass Transfer Studies in Sorbing Porous Media I. Analytical Solutions // Soil Science Society of America Journal. 1976. Vol. 40, no. 4. P. 473-480. DOI: 10.2136/sssaj1976.03615995004000040011x.

- Selim H.M. Prediction of contaminant retention and transport in soils using kinetic multireaction models. // Environmental Health Perspectives. 1989. Vol. 83. P. 69-75. DOI: 10.1289/ehp.898369.

- Maryshev B.S., Khabin M.R., Evgrafova A.V. Identification of transport parameters for the solute filtration through porous media with clogging // Journal of Porous Media. 2023. Vol. 26, no. 6. P. 31-53. DOI: 10.1615/JPorMedia.2022044645.

- Horton C.W., Rogers Jr F.T. Convection Currents in a Porous Medium // Journal of Applied Physics. 1945. Vol. 16, no. 6. P. 367-370. DOI: 10.1063/1.1707601.

- Prats M. The effect of horizontal fluid flow on thermally induced convection currents in porous mediums // Journal of Geophysical Research. 1966. Vol. 71, no. 20. P. 4835-4838. DOI: 10.1029/JZ071i020p04835.

- Combarnous M.A., Bia P. Combined Free and Forced Convection in Porous Media // Society of Petroleum Engineers Journal. 1971. Vol. 11, no. 04. P. 399-405. DOI: 10.2118/3192-PA.

- Haajizadeh M., Tien C.L. Combined natural and forced convection in a horizontal porous channel // International Journal of Heat and Mass Transfer. 1984. Vol. 27, no. 6. P. 799-813. DOI: 10.1016/0017-9310(84)90001-2.

- Chou F.C., Chung P.Y. Effect of stagnant conductivity on non-Darcian mixed convection in horizontal square packed channels // Numerical Heat Transfer, Part A: Applications. 1995. Vol. 27, no. 2. P. 195-209. DOI: 10.1080/10407789508913696.

- Maryshev B.S. The Effect of Sorption on Linear Stability for the Solutal Horton-Rogers-Lapwood Problem // Transport in Porous Media. 2015. Vol. 109, no. 3. P. 747-764. DOI: 10.1007/s11242-015-0550-5.

- Maryshev B.S., Lyubimova T.P., Lyubimov D.V. Stability of homogeneous seepage of a liquid mixture through a closed region of the saturated porous medium in the presence of the solute immobilization // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. Vol. 102. P. 113-121. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.06.016.

- Maryshev B.S., Klimenko L.S. Convective Stability of a Net Mass Flow Through a Horizontal Porous Layer with Immobilization and Clogging // Transport in Porous Media. 2021. Vol. 137. P. 667-682. DOI: 10.1007/s11242-021-01582-6.

- Saffman P.G. A theory of dispersion in a porous medium // Journal of Fluid Mechanics. 1959. Vol. 6, no. 3. P. 321-349. DOI: 10.1017/S0022112059000672.

- Maryshev B.S., Goldobin D.S. Hydrodynamic Dispersion for Fluid Filtration Through a PorousMedium with Random Macroscopic Inhomogeneities // Radiophysics and Quantum Electronics. 2019. Vol. 61, no. 8/9. P. 553-562. DOI: 10.1007/s11141-019-09916-7.

- Maryshev B.S., Klimenko L.S. Cleaning porous media by an external vertical flow // Acta Mechanica. 2023. Vol. 234. P. 3305-3320. DOI: 10.1007/s00707-023-03559-6.

- Langmuir I. The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum // Journal of the American Chemical Society. 1918. Vol. 40, no. 9. P. 1361-1403. DOI: 10.1021/ja02242a004.

- Nield D.A., Bejan A. Convection in porous media. New York: Springer, 2017. 988 p.

- Fletcher C.A. Computational Galerkin methods. New York: Springer, 1984. 309 p.

- Ostowski A.M. Solution of Equations and System of Equations. New York: Academic Press, 1960. 337 p.

- Петров Г.И. Применение метода Галеркина к задаче об устойчивости течения вязкой жидкости // Прикладная математика и механика. 1940. Т. 4, № 3. C. 3-12.