Концентрически-скорлуповатая отдельность в долеритах Среднего Тимана

Автор: Голубева И.И., Ракин В.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (214), 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена модель формирования концентрически-скорлуповатой отдельности в долеритах. Она основана на двух механизмах: образовании на первом этапе ячеек конвекции в остывающем пласте базальтовой магмы, на втором этапе — развитии нелинейных диффузионно-кинетических процессов при активном участии флюидов, распространяющихся по границам ячеек.

Гидродинамика магмы, ячейки бенара, турбулентность, диффузионно-кинетическая система

Короткий адрес: https://sciup.org/149128543

IDR: 149128543

Текст научной статьи Концентрически-скорлуповатая отдельность в долеритах Среднего Тимана

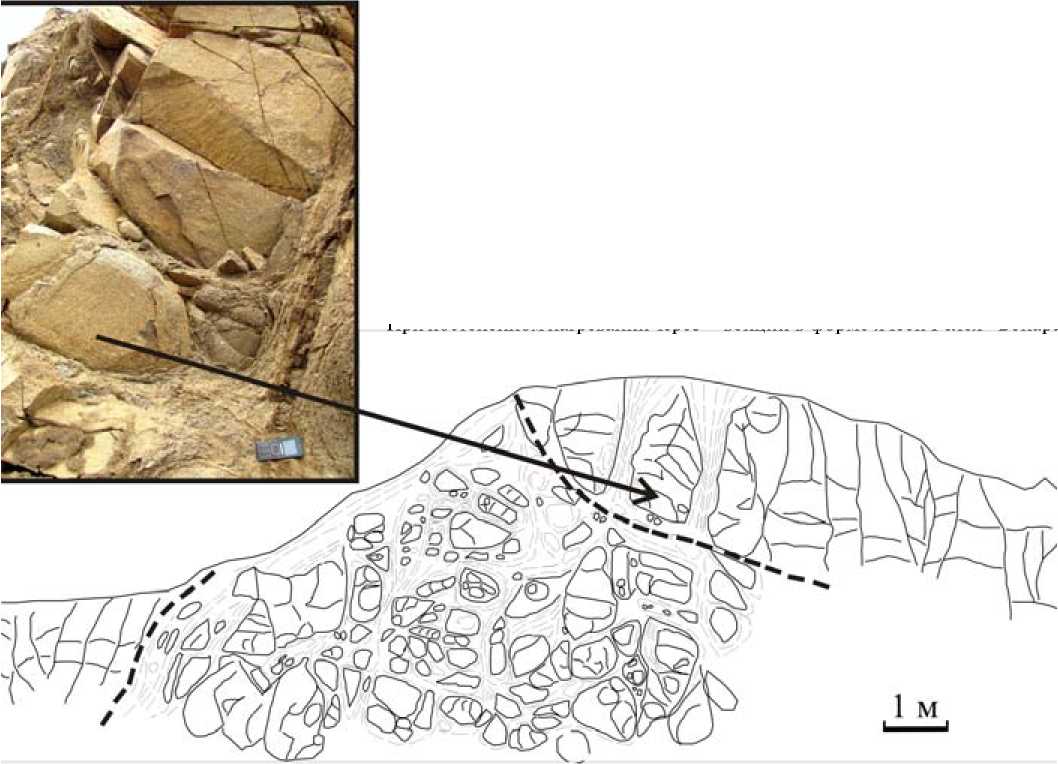

На Тиманском кряже широко проявился трапповый магматизм, интенсивность которого убывает с севера на юг. Девонский возраст базальтов трапповой формации определяется их стратиграфической приуроченностью к терригенным толщам [3]. На Среднем Тимане базальтовый магматизм отличается высокой степенью эксплозивности и со ответственно флюидальной насыщенностью [4]. Здесь отмечаются мощные отложения (180—450 м) туфов и туффи-тов. На этой территории в 70-х годах при проведении геологической съемки* В. И. Граф описал туффизиты, представленные в виде даек [1]. В Верхневорык-винском базальтовом покрове на Среднем Тимане развита столбчатая отдель ность в виде шестигранных призм, образованных трещинами, перпендикулярными к поверхности охлаждения. Далее призмы разбивались поперечными трещинами на отдельные блоки, которые в свою очередь серией криволинейных трещинок преобразовались в концентрически-скорлуповатую отдельность (рис. 1). В обнажениях хоро-

Рис. 1. Структура скорлуповато-концентрической отдельности в долеритах Среднего Тимана (а, б)

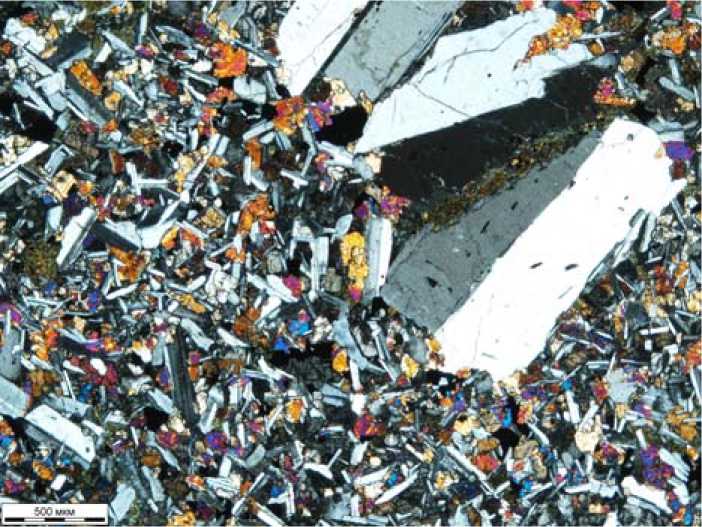

шо прослеживается, как остроугольные очертания «глыб» постепенно округляются вплоть до шаровидной формы в центральных частях. Идеальные формы шара скорлуповато-концентрической отдельности наблюдаются в центральных частях разрушившихся глыбовых «от-торженцев» небольшого размера, а в более крупных — эллипсоидальные ядра. Иногда под внешне целостной скорлупкой обнаруживается серия овальных обособлений, окруженных в свою очередь корками отслоения (рис. 1, а, б). При исследовании особенностей скорлуповатой отдельности обращает на себя внимание их ритмично повторяющаяся толщина (4—5 мм), сохраняющаяся в пределах всего обнажения. Корки обычно имеют рыхлую текстуру и легко разрушаются. Химический состав в зонах скорлуповатой отдельности и в центральных участках, не тронутых вторичными процессами и отслоением, остается одинаковым и соответствует типичным толеитовым базальтам. В описываемом обнажении в породах на макроуровне отмечается порфировая структура. Она обусловлена наличием редких (около 2—3 % от объема пород) лейст плагиоклаза с размерами до 3—4 мм (рис. 2). В афанитовом матриксе черного цвета благодаря стеклянному блеску хорошо диагностируются беспорядочно расположенные микролиты плагиоклаза (размеры кристалликов до 1 мм). Порфировые вкрапленники плагиоклаза в некоторых случаях обнаруживают зональное строение и представлены лабрадором — битовнитом. Основная масса порфировых долеритов имеет типичную офитовую структуру, обусловленную хаотичным (в редком случае радиально-лучистым) расположением мик ролитов плагиоклаза, имеющих более кислый андезиновый состав. В межзерновом пространстве микролитов диагностируются изометричные гипидиоморфные кристаллики моноклинного пироксена. В породе присутствует стекло (5—8 %) в виде округлых или вытянутых обособлений, замещенное палагонитом. Магнетит представлен относительно мелкими кристалликами в количестве 1—2 %, равномерно распределенными в породе. Изучение ее под микроскопом показало, что порода хорошо раскристаллизована и по структурным особенностям отвечает долеритам.

К такому, довольно редкому, явлению, как скорлуповато-концентричес-кая отдельность, наблюдаемому в столбчатых колонах базитовых покровов,

Рис. 2. Порфировая структура долеритов с офитовой основной тканью (николи скрещены)

приводят, как принято считать, процессы физического (механического) выветривания. Физическое выветривание приводит к разрушению пород без изменения минерального и химического состава. Механическая дезинтеграция пород происходит в результате линейного расширения породообразующих минералов под влиянием сезонного и суточного колебаний температуры. Однако выветривание не является причиной развития таких необычных сферических трещин, а только вскрывает внутреннее строение пород, сформированное на стадии остывания, стеклования и кристаллизации расплава.

В обнажающейся стенке долерито-вого пласта, представленной на схеме (рис. 3), видно, что область проявления концентрически-зонального отслоения суживается к кровле, а в нижней части наблюдается раздув. Конфи- гурация зоны развития скорлуповатой отдельности и особенности ее проявления предполагают восходящий поток флюидов, расширяющийся в нижней части и резко суживающийся в верхней области пласта, где он в виде тонких струй просачивается в самые проницаемые зоны — вдоль стенок столбчатой отдельности. В случае если бы отдельность развивалась за счет физического выветривания, то фронт просачивания поверхностных вод в пласте магматитов должен был уменьшаться с глубиной.

Мы предполагаем, что в этом участке покрова находился подводящий канал базальтовой магмы, являвшийся также проводником разогретых флюидов, поступавших из очага, которые на

завершающем этапе становления бази-тов пропитывали закристаллизованный долерит. Именно флюиды, проникая вдоль криволинейных микротрещин, постепенно их расширяли и вызывали, в частности, вторичные низкотемпературные изменения с образованием оксидных пленок железа. Флюиды, поступавшие из еще неостывшего очага, являлись основными агентами в создании концентрически-зональной структуры, выявленной в форме скорлуповатой от дельности на стадии выветривания описываемых долеритов.

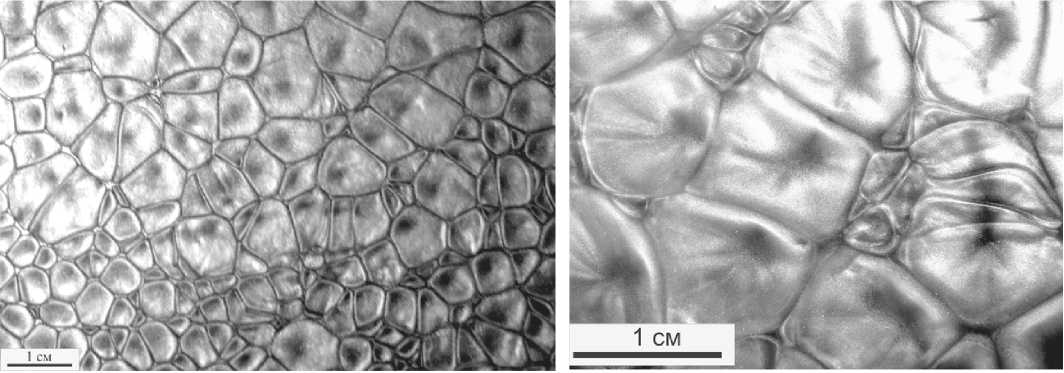

Как уже упоминалось выше, скор-луповато-концентрическая отдельность наблюдается в зонах развития многогранных столбов, которые образуются в мощных пластах базитов за счет развития конвекции расплава при разности температур. Верхняя часть расплава при контакте с воздухом быстро остывает, а нижняя остается горячей продолжительное время. За счет инверсии некоторое время на поверхности жидкости появляются ячейки различной формы (рис. 4). В центре каждой ячейки хорошо видны поднимающиеся и опускающиеся по ее граням потоки жидкости. При изменении мощности нагрева можно увидеть различные формы и размеры конвекционных ячеек. Важно отметить, что в нестационарном состоянии в вязкой системе можно наблюдать крупные ячейки конвекции и одновременно серию мелких ячеек, температуры в расплаве начинается конвекция и образуются структуры конвекционных ячеек, в стационарном состоянии имеющие вид правильных шестигранных призм, называемых ячейками Рэлея-Бенара. Скорости движения в ячейках очень малы, и их можно отнести к так называемым «ползущим» течениям [1]. Такие конвекционные потоки можно легко смоделировать. Нами использовалась смесь масла с порошком золотистой краски и сковородка, подогреваемая на водяной бане. При постепенном нагревании через

расположенных между крупными, подобно столбчатым колоннам и овальным обособлениям, наблюдаемым в базальтах (рис. 3). При плавном изменении скорости нагрева можно проследить процесс распада и структурирования ячеек. В краевых участках ячеек, особенно при остывании, отмечаются волнообразные процессы (рис. 4, б), результаты которых тем не менее по форме отличаются от скорлуповатоконцентрической отдельности в доле-ритах.

Яркое проявление процессов конвекции в форме ячеек Релея-Бенара

Рис. 3. Обнажение долеритов со столбчатой и скорлуповато-концентрической отдельностью. Стрелкой указан фрагмент обнажения, в котором прослеживается развитие скорлуповатой отдельности в проницаемой зоне столбчатой отдельности

Рис. 4. Конвективные ячейки Релея-Бенара в разогретом растительном масле

Рис. 5. Концентрически-зональные текстуры тингуаита в сечении, перпендикулярном ячейкам Бенара (образец предоставлен Ю. Л. Войтеховским)

запечатлено в уникальнейших щелочных породах — тингуаитах [2]. Породы разбиты трещинами на сигарообразные ячейки с ритмично-концентрической зональностью внутри (рис. 5). Ячейки вытянуты перпендикулярно зальбандам даек, точно так же, как столбчатая отдельность в базальтовых пластах. Относительно крупные ячейки в тингуаитах сложены чередующимися слойками, имеющими различный минеральный состав: темная (узкая) часть сложена в основном фемическими минералами, светлая (широкая) — салическими. Происхождение зональности в тингуаитах связывают с самоорганизующимся ритмичным процессом кристаллизации калиевых и натриевых минералов [2]. По нашему мнению, диффузионно-кинетический механизм образования зональной неоднородности при кристаллизации минералов, например в тингуаитах, может реализоваться в вязкой системе уже на завершающей стадии остывания при остановке конвекции и существенном понижении температурного градиента, одновременно со стеклованием части вещества. Частичная дифференциация вещества происходит еще на стадии конвективного развития ячеек расплава. В ходе ползущего вязкого течения разность давлений в центре ячейки и на ее периферии стимулирует вынос летучих компонентов и в небольшой степени — перераспределение тугоплавких минералов. Таким образом, на стадии остановки конвекции первые трещины формируются по контактам конвективных ячеек и начинают служить каналами распространения флюидов. Резкое отличие химического состава флюида от застывающего расплава стимулирует встречную диффузию химических компонентов в ячейке и диффузию тепла. Таким образом, образование открытой термодинамической системы в пределах ячейки конвекции является необходимым условием развития дальнейших процессов кристаллизации базальта. При нелинейной кинетике процессов зародышеобразования и кристаллизации легкоплавких компонентов базальта формируется ритмичная зональность, выражающаяся не только в минеральной или химической дифференциации базальтового вещества, но и в неоднородности размеров кристаллитов. Если в случае тингуаита ритмичность проявляется в виде отложений мезократовых и лейкократовых минералов (типичная минеральная, вещественная дифференциация) при мощности зоны в 0.35 мм, то скорлуповатая отдельность в тиманс-ких долеритах на порядок крупнее (4— 5 мм) и образована, возможно, за счет неоднородности размеров кристаллитов. В последнем случае минеральный состав обособления остается однородным. Можно высказать предположение, что ритмика формируется за счет нелинейной кинетики зародышеобразования самых легкоплавких минералов и обусловлена диффузией тепла и механическими деформациями, связанными с кристаллизацией. Поэтому ширина зон, проявившихся при выветривании до-леритов, закономерно на 1—2 порядка крупнее, чем в случае диффузии вещества в тингуаитах.

Структуры расплава, выявляющиеся при выветривании в форме овоидальных обособлений с концентрически зональным строением, образуются также и вне конвективных столбов на стадии застывания текущей базальтовой лавы. При перемещении расплава и его остывании нарастает вязкость. Спокойное ламинарное (слоистое) движение жидкости вблизи неровных неподвижных стенок может нарушиться и перейти в турбулентное с образованием завихрений [1]. Тур булентные завихрения отрываются движущей жидкостью и, увлеченные потоком, транспортируются, перемешиваются. В нашем случае обособления с кон-центрически-зональным строением ово-идальной формы наблюдаются также и вне конвективных столбов и расположены хаотично, без какого-либо видимого направления.

Таким образом, скорлуповато-кон-центрическая отдельность, наблюдаемая в пластах тиманских долеритов, образуется, во-первых, в результате формирования конвекционных ячеек, возникающих на стадии подвижного текучего расплава в остывающей базальтовой толще, и во-вторых, за счет просачивания флюидов по первичным трещинам, окружающим конвекционные ячейки, и развития нелинейных процессов кристаллизации вещества расплава в пределах ячейки. Роль флюцдов, поступающих из общего неостывшего очага в закристаллизованные породы и выделяющихся из базальта по трещинам, исключительно велика, поскольку они создают открытость термодинамической системы.

Авторы выражают глубокую признательность И. Ф. Любянскому за оказанную помощь в сборе коллекционного материала.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-У-5-1023.

Список литературы Концентрически-скорлуповатая отдельность в долеритах Среднего Тимана

- Альбом течений жидкости и газа / Сост. и авт. текста М. Ван-Дайк. М.: Мир, 1986. 175 с.

- Войтеховский Ю. Л. Ячеисто-зональные тингуаиты плато Тахтарумчорр // Уникальные геологические объекты Кольского полуострова: Хибины. Апатиты, 2010. С. 34-36.

- Ивенсен Ю. П. Магматизм Тимана и полуострова Канин. М.; Л.: Наука, 1964. 125 с.

- Тиманский кряж. Том 2. Литология и стратиграфия, геофизическая характеристика земной коры, тектоника, минерально-сырьевые ресурсы: Монография / Редакторы-составители: Л. П. Шилов, А. М. Плякин, В. И. Алексеев. Ухта: УГТУ, 2010. 437 с.