Концепция экологически безопасного функционирования систем водопользования

Автор: Ермина Т.В., Ижунцов О.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (57), 2015 года.

Бесплатный доступ

Водные ресурсы являются составляющим элементом природного капитала, количество, качество и экономическая ценность которых во многом определяют условия функционирования отраслей национальной экономики, основы существования настоящих и будущих поколений. Рост антропогенной нагрузки на агроэкосистемы, связанное с этим ухудшение качества воды и состояние водных объектов оказывают существенное влияние на результативность функционирования многоотраслевого водохозяйственного комплекса, значительно ограничивают масштабы развития водоемких отраслей экономики, ухудшают условия жизнедеятельности населения и его здоровье. Более того, расширяющиеся масштабы нерационального водопользования с учетом современного и перспективного развития на фоне ограниченности водных ресурсов порождают целый ряд экологических проблем. В качестве концепции водопользования на различных этапах развития общества принимались безаварийность сооружений, водных объектов, максимальное удовлетворение требований водопо-требителей. В статье проведен анализ истощения водных ресурсов, а также представлена классификация примесей в сточных водах, способы и средства их извлечения.

Сточные воды, деградация, экосистемный подход, экологизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142143130

IDR: 142143130 | УДК: 628.3

Текст научной статьи Концепция экологически безопасного функционирования систем водопользования

Агропромышленный комплекс ‒ это сфера деятельности человека, непосредственно связанная с использованием природных ресурсов и изменением параметров природной среды. Агропромышленное производство необходимо рассматривать как один из важнейших видов природопользования. Аграрное природопользование, основанное на использовании самовос-становительной способности природы и вложении интеллекта, труда человека в увеличение и улучшение ее воспроизводственных функций, определяет эффективность аграрного природопользования, зависит от природного и аграрно-экономического потенциала конкретных регионов, экологически безопасного и экономически оптимального использования земельных, водных, лесных, климатических, энергетических и материально-сырьевых ресурсов.

Анализ показывает, что одной из главных причин истощения водных ресурсов в ряде природно-экономических районов России являются водозатратная, экстенсивная технология использования воды и, соответственно, значительные объемы безвозвратного водопотребле-ния, которые в агропромышленном комплексе достигают 40, в орошаемом земледелии ‒ 60% [1].

Экосистемный подход к водопользованию на животноводческих комплексах

Деградация водных экосистем, нарастание дефицита воды определяют необходимость формирования новых подходов к разработке концепции водопользования.

Представляется целесообразной переориентация деятельности в области использования и охраны вод на экосистемное водопользование, т.е. водохозяйственную деятельность, основанную на экосистемном принципе управления водопользованием в едином технологическом процессе, включающем потребление, использование и отведение воды с учетом экологических требований и ограничений по количественным и качественным показателям. Экосистемное водопользование подразумевает целостный подход к экологически обоснованному использованию водных, земельных и биологических ресурсов в пределах водосборного бассейна, ландшафта и ориентацию на предупреждение загрязнения водных экосистем. Экосистемный подход к водохозяйственной деятельности включает признание социальных, политических, экономических факторов в силу их конечного влияния на целостность и благополучие экосистемы водосборного бассейна и водной экосистемы, определяет необходимость нового уровня понимания проблемы водопользования и ответственности за решение сложных и взаимосвязанных проблем в водохозяйственной деятельности. Снижение безвозвратного водопо-требления и предупреждение загрязнения воды, почв, растений принимаются как основа любой водохозяйственной деятельности [2].

Переориентация водопользования на экосистемный подход отражает функции воды как важнейшего компонента биосферы, обладающего незаменимыми потребительскими свойствами. Координация землепользования и водохозяйственной деятельности в пределах водосборного бассейна ‒ одно из важнейших условий экосистемного подхода. Если в пределах водосборного бассейна действуют различные субъекты агропромышленного комплекса, экосистемный подход предусматривает координацию их деятельности и интересов субъектов на основе оценки суммарного воздействия на экосистему водосборного бассейна и водную экосистему. Экосистемный подход предполагает экономическую оценку компонентов экосистемы и, в частности, воды и земли на новом уровне понимания экологической и потребительской значимости. Экономические принципы «потребитель платит» и «загрязнитель платит» в соответствии с экосистемным подходом ориентированы на побудительные мотивы, направленные на предотвращение загрязнения почв и водных экосистем в процессе производства продукции и технологии использования воды.

Одним из важнейших направлений реализации экосистемного водопользования на животноводческих комплексах является разработка научных основ и технологий.

Концепция экологически безопасного функционирования систем водопользования ориентирована на экологизацию использования водных, земельных и биологических ресурсов, снижение безвозвратного водопотребления, предупреждение загрязнения водных экосистем, почв, сельскохозяйственной продукции в процессе агропромышленного производства, водо-потребления и водоотведения [3].

Результаты исследования и их обсуждение

Состав сточных вод, сбрасываемых в водоемы, регламентирован «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», утвержденным Минздравом Российской Федерации. Наиболее характерными загрязнениями в очищенных стоках животноводческих комплексов являются взвешенные и биологически окисляемые вещества, выраженные через биохимическое потребление кислорода жидкости, аммонийные соли, нитраты. Допускается увеличение содержания взвешенных веществ на 0,25 мг/л в водоемах высшей категории водо- пользования и на 0,75 мг/л в водоемах низшей категории водопользования. Допустимое биохимическое потребление кислорода (БПК) составляет 3…6 мг/л для водоемов санитарно-бытового пользования высшей и низшей категорий. Количество нитратов лимитируется и составляет 10 мг/л (по азоту). Содержание фосфатов не лимитируется (табл. 1). Оценивая влияние каждого из упомянутых факторов на необходимую степень разбавления, следует указать, что наибольшее разбавление требуется по показателю содержания взвешенных веществ и затем БПК для водоемов всех видов. Обеззараживание очищенной воды обеспечивается хлорированием с содержанием остаточного хлора после контактного резервуара в количестве 1,5 мг/л. При этом содержание палочек CaCL не должно превышать 1000 шт./л.

Таблица 1

Требования к воде, сбрасываемой в открытые водоемы

|

Показатели |

Значения |

|

Взвешенные вещества, мг/л |

0,25…0,75 |

|

Биохимическое потребление кислорода, мг/л |

3…6 |

|

Нитраты (по азоту), мг/л |

0,5…10 |

|

Фосфаты |

не лимитируется |

|

Хлор, мг/л |

до 1,5 |

|

Палочки CaCl , шт./л |

до 1000 |

Производство сельскохозяйственной продукции на промышленной основе обусловливает выход огромных масс навозосодержащих стоков.

Концентрация примесей в жидкости, поступающей на биологическую очистку, колеблется в широких пределах и зависит от совершенства средств разделения навоза и режима их эксплуатации. Снижение концентрации сухого вещества в жидкости уменьшает энергетические затраты и время ее пребывания в процессе биологической очистки [4].

Исследования, проведенные на производственных аэротенках первой ступени очистных сооружений свинокомплексов, показали, что абсолютное содержание биомассы возрастает с увеличением концентрации ила. Однако относительное содержание биомассы (в % к сухому беззольному веществу ила) с увеличением концентрации уменьшается. Как следует из данных, представленных в таблице 2, эффект очистки (отношение количества потребляемого субстрата к его исходному содержанию, %) возрастает по мере увеличения концентрации ила в аэротенке, одновременно возрастает содержание ДНК в микрофлоре ила.

Большое значение, в особенности для комплексов, находящихся в непосредственной близости городов, курортных зон, имеет дезодорация навоза перед внесением на поля. Это обеспечивается биологической обработкой, при наличии полей орошения, оборудованных дренажом и работающих в режиме доочистки. Жидкий навоз подвергается разделению и биологической очистке до следующих параметров: содержание взвешенных веществ ‒ 200...250, азота ‒ 100...150 мг/л. Дренажная вода в этом случае доочищается до норм сброса в открытые водоемы или может использоваться повторно в хозяйстве.

Максимальное потребление субстрата наблюдалось при концентрации ила в аэротенке 7 г/л. При концентрации ила 6...8 г/л количество потребляемого субстрата было практически одинаковым и существенно превышало значения, полученные при концентрации ила 3,5 ...5,2 г/л. Результаты этих экспериментов доказывают целесообразность повышения концентрации ила в аэротенке 7 г/л.

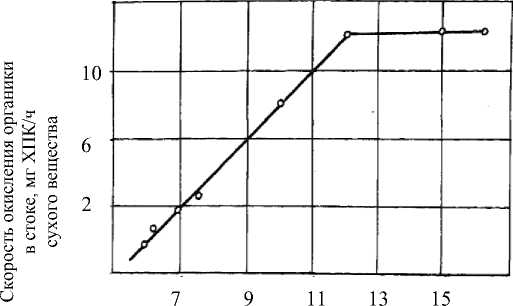

Изучение влияния концентрации сухого вещества в стоке на активность ферментных систем показало, что оптимальное содержание сухого вещества в сточной жидкости находится в пределах 3,5...4,5 г/л. При концентрации сухого вещества в жидкости менее 3 г/л наблюдали лимитацию ферментативных систем субстрата, а более 4...4,5 г/л – ингибирование как активности уреазы, так и протеолитических ферментов. Для более точного определения предельно допустимой концентрации сухого вещества в стоках, поступающих в аэротенки, была исследована зависимость между скоростью окисления органических веществ и удельной нагрузкой на ил (рис.).

Нагр узка н а и л, мг ХПК/ч сухого вещества

Рисунок ‒ Зависимость между скоростью окисления органических веществ и удельной нагрузкой на ил

Таким образом, оптимальная концентрация сухого вещества в стоке, поступающего на биологическую очистку, должна составлять в среднем 4 г/л, а концентрация активного ила в аэротенках первой ступени ‒ 7 г/л.

Таблица 2

Потребление субстрата, содержание ДНК в микрофлоре и концентрация биомассы в активном иле аэротенка

|

Концентрация ила, г сух. вещ./л |

Содержание ДНК мг/л |

Биомасса |

Потребление субстрата г ХПК/м3 сутки |

Скорость окисления |

||

|

г сух. в-ва/л |

% к сух. веществу |

г ХПК/г сух. в-ва сутки |

г ХПК/г биомассы сутки |

|||

|

3,5 |

87 |

2,5 |

88 |

950 |

275 |

380 |

|

4,4 |

101 |

2,9 |

78 |

1100 |

250 |

380 |

|

5,0 |

113 |

3,2 |

75 |

1150 |

230 |

360 |

|

5,2 |

125 |

3,56 |

68 |

1300 |

250 |

365 |

|

6,0 |

141 |

4,02 |

66 |

1430 |

240 |

358 |

|

7,0 |

152 |

4,35 |

62 |

1520 |

218 |

350 |

|

7,9 |

160 |

4,64 |

63 |

1450 |

184 |

310 |

|

8,3 |

168 |

4,8 |

58 |

1440 |

173 |

300 |

Заключение

Широкий спектр загрязнений по химическому и дисперсному составу промышленных, городских бытовых сточных вод требует разработки сложных технологических линий их переработки и очистки, строительства дорогих очистных сооружений. Выбор технологического оборудования должен проводиться в соответствии с характером стоков, химического и дисперсного состава примесей. В связи с этим необходима элементарная классификация примесей как по химическому, так и по дисперсному составу. Классификация примесей по химическому составу вызывает определенные трудности. Стоки животноводческих комплексов содержат около 150 органоминеральных соединений, и определение их общих признаков не представляется возможным.

Список литературы Концепция экологически безопасного функционирования систем водопользования

- Безднина С.Я. Концепция экологически безопасного функционирования систем водопользования в АПК//Методы и технологии комплексной мелиорации и экосистемного водопользования. -М., 2006. -С. 132-149.

- Концепция Федеральной целевой программы «Чистая вода» . -URL: http://www.i-stroy.ru/docu/zakonoproektyi/kontseptsiya_federalnoy_tselevoy

- Гуринович А. Современные стратегии повышения эффективности систем водоснабжения и водоотведения населенных мест, сельскохозяйственного и промышленного производства . -URL: http://www.nestor.minsk.bv/sn/20 05/34/sn53408.html

- Гришаев И.Д. . Обеззараживание навоза в крупных животноводческих комплексах//Ветеринария. -1972. -№ 3. -С. 34-36.

- Михеев О.П. Проектирование санитарно-технических устройств зданий. -М.: Стройиздат, 1982. -224 с.