Концепт "земля" в социально-философском дискурсе. Геософия землячества в условиях глобализации и глокализации

Автор: Каминская Светлана Васильевна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 9, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена социально-философскому анализу и общетеоретической рефлексии феномена землячества с целью выявления онтологической специфики, своеобразия формирования и репрезентации данного института в культуре и этногенезе, системе социальных структурообразующих оснований. Дается описание землячества как важнейшего института общественно-культурного воспроизводства, положения землячества в условиях гегемонии цифровой коммуникации и информационного общества. В работе представлен общий подход к землячеству как уникальной организационной форме совместной деятельности людей в процессах сохранения и транслирования социальной памяти. Методологическую основу исследования составляют принципы системности, историзма и междисциплинарности, а также попытка избежать крайностей «субъективистской» и «объективистской» парадигм в социальной философии, т. е. исторического детерминизма, с одной стороны, феноменологии и эклектики социального конструктивизма - с другой. Отличительной особенностью исследования является методология моделирования землячества как сложной системы связей. В качестве модельного ряда автор использует методологию графического моделирования и концепцию стейкхолдеров. Работа не претендует на исчерпывающий анализ феномена землячества.

Земля, геософия, землячество, стейкхолдер, цифровое общество

Короткий адрес: https://sciup.org/149141227

IDR: 149141227 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2022.9.14

Текст научной статьи Концепт "земля" в социально-философском дискурсе. Геософия землячества в условиях глобализации и глокализации

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия, ,

своего рождения и происхождения, т. е. области социального познания, которую можно обозначить широко как семантику земли, территории и географического пространства и узко как духовную связь с малой родиной и интенцию, т. е. направленность сознания на место своего рождения. С другой стороны, понятие «земля» разрабатывается в плоскости социальной философии, исследующей землячество и как организационную форму совместной деятельности уроженцев одной местности, живущих за ее пределами, но в рамках своей страны и питающих «территориально-родственные» чувства солидарности к землякам и духовное отношение к месту своего рождения, и как социальный институт, играющий определенную роль в дифференциации и стратификации социальных групп в рамках этногенеза.

Характеризуя первый вектор, следует отметить, что в рамках когнитивной лингвистики, языкознания, литературоведения, семантики языковых единиц в контексте культуры и других направлений исследований уже имеется достаточное количество работ, посвященных слову «земля» и отмечающих, что оно является одним из ключевых в русской культуре1 (Бардамова, 2010: 33). Е.А. Бардамова пишет: «Основные представления о земле, отраженные во фразеологической картине мира, включают разносторонние ассоциации» (Бардамова, 2010: 33). Говоря о метафорическом использовании слова «земля», можно столкнуться с бескрайним простором смыслов и коннотаций в русской традиции: мать – сыра земля, земля-матушка, русская земля, святая земля, нива, целина, почва, твердь, край (окраина), округ, почва, кормилица.

Было бы неправильно пройти мимо этимологии понятия «культура», так как именно оно, произошедшее от латинского cultura , подразумевало изначально «возделывание» земли и позже было преобразовано Цицероном в cultura animi (возделывание души – взращивание человечности).

Разнообразие смыслов простирается от религиозных толкований понятий «святая земля», «земля обетованная», «притча о сеятеле», русская земля как «новые мехи» (метафора «старые и новые мехи»: Иларион в «Слове о Законе и Благодати» называет Русскую землю «”новые мехи”, в которые влито новое учение» (Лотман, 1977)) до имманентных русской культуре и цивилизации оборонительно-защитительных коннотаций «ни пяди земли» (слова Сталина от 27 июня 1930 г. в Политическом отчете ЦК XVI съезду ВКП(б): «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому»2). Семантика земли заметна в российской политико-правовой истории: «Земельный вопрос в России в 1917 году», «Освоение целины» (Н.С. Хрущев). Латентно она присутствует даже в современных экономических моделях, имеющих непосредственное отношение к понимаю российской экономической модели: «трагедия общин» (англ. tragedy of the commons) (неизбежное истощение некоего блага (поля), находящегося в общем пользовании) – «ресурсное проклятие» (англ. resource curse) или парадокс изобилия (англ. paradox of plenty) (экономическая неразвитость стран, обладающих колоссальными природными богатствами и наоборот).

В последнее время в политико-экономическом плане определенную известность приобретает концепция земли-территории как важнейшего финансового актива, который будет играть большую роль в будущем. В связи с этим обсуждаются позиции мировых элит, в частности вопрос о «старой» (т. е. земельной) аристократии Западной Европы (Лондона и Ватикана) как координаторов старых земельных элит, отдавших в XX в. пальму первенства в мировой геополитике мировым финансовым элитам3.

Земля часто сочеталась и с другими метафорами («Евразия – великая шахматная доска» (З. Бжезинский)), фронтир (англ. frontier – «граница, рубеж») – «теория границы» («тезис фронтира», англ. Frontier Thesis) Ф. Тернер. Широкое значение имеет в социальной философии понятие геософии, сакральной географии, противопоставление «земляных» цивилизаций «морским»: теллурократия и талассократия.

Понятие «земля» часто провозглашалось в политических декларациях и направлениях: «Земля и Воля» – тайное революционное общество, возникшее в России в 1861 г.; почвенничество (от рус. «народная почва») – литературное течение и направление общественной и философской мысли в России 1860-х гг.; «жизненное пространство на Востоке» (нем. Lebensraum im Osten) (Мусаев, 2016); «кровь и почва» О. Шпенглера («Закат Европы»).

Понятие землячества играет «обратную роль»: заключается в так называемом экстерриториальном принципе службы в армии, т. е. пополнении войск (сил) личным составом за счет призывных контингентов, проживающих вне районов дислокации (принят в Российской Федерации).

Также нельзя не отметить и пункт «л» ст. 19 «Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации», гласящий: «Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным служащим, призван... не допускать покровительства, карьерного выдвижения, предоставления преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, а также с целью получения корыстной выгоды»1.

В историко-философском и общефилософском смысле о земле как фундаментальном феномене говорили, начиная с философской традиции Древнего Востока (Сунь Цзы описывал типы земель в «Искусстве войны»: рассеивающая местность, ненадежная местность, трудная местность, смертельная местность2; земля как один из первоэлементов в древневосточной и античной натурфилософии). Нельзя не отметить фундаментальные «социальные архетипы» (Небо в Китае, земля в России, дом на Западе) и попытки метафорического определения и условного «заземления» самой философии. В последнем случае речь конечно идет об определениях, которые были даны двумя нобелевскими лауреатами в отношении дисциплинарного статуса философии как «ничейной земли» в классификациях познавательной деятельности. Так, Фридрих Хайек метафорически говорил: «…самое серьезное следствие разделения некогда единой сферы исследований на отдельные научные дисциплины заключается в появлении ничейной земли - смутно очерченной дисциплины, иногда именуемой “социальной философией”» (Хайек, 2006: 24). Как известно, Б. Рассел ранее говорил то же самое в отношении всей философии: «между теологией и наукой имеется Ничейная Земля, открытая для атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля и есть философия» (Рассел, 1993: 7).

Небезызвестна и связь образа земли, сущности геометрии и некоего правила, допускающего к занятиям по философии, выраженная в знаменитой надписи при входе в Академию Платона - «Не геометр - да не войдет» (Платон и его эпоха..., 1979: 96).

Социально-философское измерение понятия «земля», и особенно «землячество», практически не становилось объектом исследования, за исключением редких работ, носящих конкретно-исторический (Гагарин, 2005) или политолого-социологический характер (Жуков, 2016). Данные авторы действительно впервые осветили проблему землячества на конкретном историческом и социологическом материале, однако они не дают социально-философской рефлексии в отношении данного феномена. Так, например, для понимания роли механизма управления в средневековой Японии очень важным было правило, введенное объединителем страны Токугава Иэясу для родственников князей объединенных территорий под властью сёгуна в 1603 г. Согласно данному правилу, все даймё один год жили в новой столице - Эдо, а следующий проводили в своих княжествах. Уезжая домой, князья должны были оставлять в заложниках у сёгуна своих родственников. Также нельзя забывать, что в средневековых университетах говорили «о нациях, понимая под ними студенческие корпорации, то есть своего рода землячества» (Гранин, 2007: 10; Кудряшова, 2020). Эти исторические факты, несомненно, отражают некоторые черты феномена землячества, но вряд ли могут закрыть пробел в поиске социально-философских оснований концептуального понимания данного феномена.

Также следует отметить разницу, существующую в семантической дифференциации понятия «землячество» в русском и, например, английском языке. В русском языке данное понятие является устойчивым, его сложно перепутать с другими социальными феноменами, такими как «братство», «община», «сообщество». В английском же языке существует ряд синонимических понятий, отражающих объединение уроженцев одной страны или местности, живущих за ее пределами, для взаимной помощи или принадлежность по рождению, жительству к одной местности: home-town associations , fraternities , tribal associations , friendly society , compatriot association и даже термин nation .

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что основным недостатком в исследовании феномена землячества мы считаем отсутствие в научной литературе социально-философской составляющей, недооценка которой всегда в процессе исследования землячества приводила к тому, что исследователи двигались по узкой траектории языкознания и литературоведения, а также по пути биографического, исторического, социологического или даже статистического анализа, ограничиваясь смысловыми коннотациями понятия «земля» и «землячество» в культуре, отдельными особенностями конкретных землячеств, в частности историей конкретных землячеств, правовыми особенностями регулирования данного социального института или методом микроистории.

Конечно, данные исследования представляют большую ценность и необходимое условие для всякой социально-философской рефлексии. В этом смысле философия землячества без истории землячества пуста, история землячества без философии землячества слепа, однако одни лишь сравнительные историко-социальные характеристики или лингвистические тонкости словоупотребления понятия «земля» не могут дать широкого взгляда на данный социальный институт. Фундаментальные выводы и прогнозы неминуемо ускользают и не создают основу для продуктивного понимания того, что ждет институт землячества в будущем, особенно если учесть тот факт, что современная реальность демонстрирует глубокие трансформации как в способах социальной коммуникации, так и в самих социальных институтах, которые вынуждены адаптироваться к новым цифровым реалиям, ускорению роста информации, смене цивилизационных парадигм, дизруптивным технологиям, тенденциям глобализации и широкой палитре реакций на эти тенденции в культурах с различными этическими кодами и способами воспроизводства генетических оснований культуры.

Характеризуя фундаментальные основания землячества с точки зрения социальной философии, нельзя пройти мимо возможных критических замечаний в отношении концептуального понимания феномена землячества в современном мире. С одной стороны, особенно в условиях появления пространства Интернета и виртуальных сообществ, не привязанных к географической территории, усиливающихся трендов глобализации и нарастающих процессов трансграничного сотрудничества, конкретная территория все больше понимается как геополитическая условность, следовательно, вопрос о некой привязке к конкретной земле и территории начинает трактоваться как пережиток и как вопрос второстепенный в динамично развивающейся системе глобального социальноэкономического и культурного сотрудничества. Однако нельзя забывать, что тенденция всеобщей унификации не может и не способна устранить «необходимое разнообразие» генетических оснований культуры. В свою очередь «необходимое разнообразие» генетических оснований культуры с учетом территории может быть понято именно и только в рамках геософии (Дугин, 2017).

В связи с последним положением, исследователи стали говорить уже не о глобализации, а о глокализации (англ. glocalisation), т. е. процессе, в котором глобализация вместо прогнозируемого однообразия контринтуитивно сохраняет и усиливает региональные отличия. Глокализа-ция, по мнению У. Бека, представляет собой «процесс новой всемирной стратификации, в ходе которой выстраивается новая, охватывающая весь мир и самовоспроизводящаяся социокультурная иерархия» (Бек, 2001: 53).

Процессы глобализации и глокализации необходимо рассматривать, по нашему мнению, в рамках глобальной модели развития мира «пустой и полный мир», изложенной в «докладе Римского клуба 2018»1, согласно которой старый традиционный процесс расширения границ «пустого мира» закончен и мир оказывается экономически заполненным, а если учитывать, что экономика продолжает расти, а мир в целом как земной шар остается прежним, это вынуждает человечество искать новые формы развития. Одна из них – это Индустрия 4.0, так называемая четвертая промышленная революция, подразумевающая не только массовое внедрение ки-берфизических систем в производство и практически все сферы жизни человека, но и исключение самого человека из ряда областей деятельности по причине возникновения Интернета вещей. В таких условиях землячество как социальный институт, имеющий собственные механизмы культурного воспроизводства, вынужден подстраиваться под реалии цифровой коммуникации и законы циркуляции информации в «цифровом обществе» (цифровая диктатура (Смирнов, 2022), цифровой паноптикум (Томин, 2019)). С одной стороны, социальные сети предоставляют в руки землячеств широкий арсенал работы со своими членами, увеличивают прозрачность организационной структуры, усиливают обратную связь, с другой – информационное поле Интернета – это виртуальная реальность, которая наполнена «информационным шумом» и управляемым «информационным хаосом», где ведется широкая и часто замаскированная мемами и симулякрами информационная борьба за власть над умами и настроениями, борьба за прибыль, влияние и финансы. Это не могло не вызвать к жизни законный и резонный интерес государства к информационной среде, к правовому регулированию этой области. Итак, глокализация в форме интереса к институту землячества закономерно должна была возникнуть или обостриться, так как глокализация – это не что иное, как некий инстинкт самосохранения традиционной культуры, вставшей перед дилеммой полного растворения в глобальном или сохранения оригинального и идентичного первоначала.

Всеобщая унификация, с присущей ей тенденцией к разрушению всех форм традиционной идентичности (языковой, национальной, этнической, культурной, государственной, территориальной, религиозной, возрастной, половой и даже индивидуальной («дивид» – децентрация субъекта), трансгуманизм, постчеловек др.), все же не может быть реализована, и не только потому, что природа не терпит однообразия и даже во фрактальном подобии всех уровней бытия дает новое разнообразие, но и потому, что мировая система культурных связей представляет собой в некотором смысле большую игру (Хейзинга, 2001), в которой культуры разыгрываются в своем развитии и ведут некую игру друг с другом. Примечательно, что метафора игры и теория игр часто фигурируют в социально-философском дискурсе, особенно в произведениях, которые имеют некий авторитет и к которым обращаются, когда хотят подчеркнуть глобальность развивающихся процессов: «Великая шахматная доска» (Бжезинский, 2013), борьба с мышлением основанным на принципе «игры с нулевой суммой» (Шваб, 2018: 15).

Оставляя в стороне вопрос о будущем землячества в одновременно глобализирующемся и глокализирующемся мире, рассмотрим то, как мы можем теоретически эксплицировать землячество в рамках современной социальной философии, учитывая современный кризис фрагментации обществознания. Решая это вопрос, нельзя пройти мимо современных методов представления знаний и информации. Последнее, конечно, касается и феномена землячества в социальной философии. Философия, развивавшаяся на протяжении почти всего XX в. в рамках «лингвистического поворота» и устами Л. Витгенштейна провозгласившая процедуру «прояснения языка» как единственную цель философии, в известной степени ушла от построения философских систем, а также погрузилась в постмодернистское состояние, когда деконструирование всего традиционного и конструирование всего из всего и пренебрежение рациональными основаниями привели к серьезной фрагментации обществознания (Сокал, 2002). Однако на помощь пришел так называемый визуальный поворот и нарождающаяся методология визуализации больших данных, позволяющих представить абстрактные структуры в форме устойчивых моделей познания1. В связи с этим основанием актуальным методом нам представляется метод визуального моделирования социальных феноменов (Макулин, 2016а), в том числе и феномена землячества. При анализе землячества удобным нам кажется метод стейкхолдеров, а способом представления - матрицы (Макулин, 2016б). Построим таблицу (табл. 1).

Таблица 1 – Cтейкхолдер – землячество

|

Показатель |

Приехал из своей страны |

Приехал из другой страны |

|

Объединен по принципу территориального происхождения и духовной связи с малой родиной |

Землячество |

Диаспора |

|

Объединен по интересам |

Группа интересов |

Группа интересов |

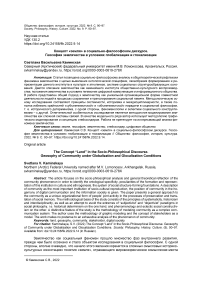

Витальные силы «землячества» условно можно измерить с помощью матрицы или оси координат (рис. 1) (Макулин, 2022).

|

Имитация деятельности |

АКТИВ ядро землячества |

|

Утратившие связь или не имевшие чувства солидарности |

Потенциальные, но не информир ованные члены |

Уровень «территориально -родственных» чувств

Рисунок 1 – Матрица «Социальная активность – уровень чувств»

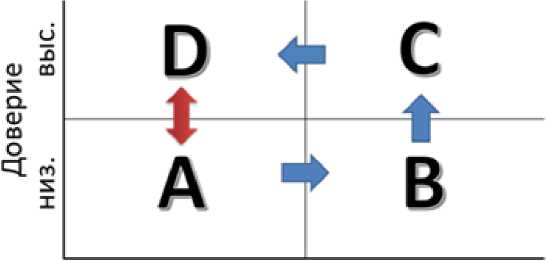

Учитывая концепцию стейкхолдеров, можно дополнить матрицу «Социальная активность -уровень “территориально-родственных” чувств» другими матрицами, например, «Доверие - прозрачность» и «Окно Джохари» (рис. 2, 3).

низ.Поозоачность

выс.

Рисунок 2 – Матрица «Доверие – прозрачность»

|

Друп*е^^ |

Знаю Я |

Не знаю Я |

|

Видят |

Открытая |

Слепое |

|

другие |

зона |

пятно |

|

Не видят |

Скрытая |

Зона |

|

другие |

зона |

неизвестного |

Рисунок 3 – Матрица «Окно Джохари»

Учитывая проблемы развития землячеств как важнейших элементов этногенеза, следует стараться, чтобы отношения, существующие в системе землячеств, всегда стремились к квадрату С матрицы «Прозрачность – доверие» и находились в рамках открытой зоны «Окна Джохари».

Принимая во внимание стратегические магистрали, задаваемые концепцией стейкхолдеров и геософией, следует отметить, что социально-философское понимание роли землячества, по нашему мнению, перспективно рассматривать в нескольких плоскостях: информационная открытость культурного пространства города – социология города – социология столицы, метафизика земли и виртуальная реальность, пространственная семиотика земли, производство смыслов и символов и их защита в условиях «информационного шума и искажения», экосфера сотрудничества землячеств, преодоление «отчуждения» между центром и регионами, городом и деревней (камнем и деревом), динамика «мозаической целостности» народа и культуры в информационную эпоху, сохранение генетических основ традиционной культуры в городских «котлах текстов и кодов», землячество и «полиглотизм города».

Список литературы Концепт "земля" в социально-философском дискурсе. Геософия землячества в условиях глобализации и глокализации

- Бардамова Е.А. Особенности семантики фразеологических единиц со словом земля (сопоставительный аспект) // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 29. С. 33-36.

- Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. 304 с.

- Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы. М., 2013. 702 с.

- Гагарин Б.А. Так нам сердце велело: поморское землячество в Москве. Архангельск, 2005. 137 с.

- Гранин Ю.Д. Этносы, национальное государство и формирование российской нации: Опыт философско-методоло-гического исследования. М., 2007. 167 с.

- Дугин А.Г. Ноомахия: войны ума. Геософия. Горизонты и цивилизации. М., 2017. 476 с.

- Жуков И.К. Региональные землячества города Москвы: специфика деятельности, общественно-политические функции, перспективы развития // Вестник Омского университета. Сер.: Исторические науки. 2016. № 4 (12). С. 146-162.

- Кудряшова Е.В., Сорокин С.Э. «Третья миссия» университетов как предмет научного анализа // Вестник Вятского государственного университета. 2020. № 2 (136). С. 17-24. https://doi.org/10.25730/VSU.7606.20.020

- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. XXVIII: Литературоведение. К 50-летию профессора Бориса Федоровича Егорова. Тарту, 1977. С. 3-36.

- Макулин А.В. Моделирование философии: от схем, таблиц и метафор к цифровым философским визуализациям // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016а. № 3-1 (65). С. 123-127.

- Макулин А.В. Наука и философия модерна в плену «клеточной власти» таблиц: модели, метафоры, аналогии // Общество: философия, история, культура. 2016б. № 1. С. 30-34.

- Макулин А. В. Социальные «оси координат» и координатное мышление в гуманитарных исследованиях // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 22, № 3. С. 126-136. https://doi.org/10.37482/2687-1505-V188.

- Мусаев В.И. Стратегия немецкой оккупационной политики на Востоке // Россия в глобальном мире. 2016. № 8 (31). С. 166-180.

- Платон и его эпоха: к 2400-летию со дня рождения : сб. ст. / отв. ред. Ф.Х. Кессиди. М., 1979. С. 96. Рассел Б. История западной философии. М., 1993. 512 с.

- Смирнов Н.Г. Антропосфера и «цифровая диктатура»: настоящее и будущее // Балтийский морской форум : материалы IX Междунар. Балт. Морск. форума. В 6 т. XIX Международная научная конференция, Калининград, 04-09 октября 2021 г. Калининград, 2022. С. 299-304.

- Сокал А. Интеллектуальные уловки: Критика современной философии постмодерна. М., 2002. 241 с.

- Томин Л.В. Цифровой паноптикум. Как автократии используют технологическую инфраструктуру? // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2019. № 3 (29). С. 77-82.

- Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева; под ред. А. Куряева. М., 2006. 644 с. Хейзинга Й. Homo ludens. М., 2001. 350 с.

- Шваб К. Технологии Четвертой промышленной революции. М., 2018. 320 с.