Концептуальная модель социальной идентификации женщин-военнослужащих в образовательном процессе военного вуза

Автор: Худайназарова Динара Равшановна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен процесс социальной идентификации, составляющими которого являются профессиональная, гендерная и личностная идентификации женщин-военнослужащих, обучающихся в военном вузе. Показана взаимосвязь, взаимообусловленность и содержание каждой составляющей в структуре общего интегративного процесса социальной идентификации.

Социальная идентификация, профессиональная идентификация, гендерная идентификация, личностная идентификация, идентичность, женщины-военнослужащие

Короткий адрес: https://sciup.org/14936840

IDR: 14936840 | УДК: 378.14

Текст научной статьи Концептуальная модель социальной идентификации женщин-военнослужащих в образовательном процессе военного вуза

Проблема социализации женщин-военнослужащих в армейской среде является одной из актуальных в теории и практике военной психологии и педагогики. Термин «социализация», введенный французским социологом Г. Тардом [1, с. 265], означает процесс усвоения правил поведения и приобретения системы ценностей, представлений и мировоззренческих позиций, которые позволяют личности функционировать в сообществе в ситуациях межличностного общения и в решении задач, стоящих перед обществом в целом.

Современные условия развития общества характеризуются все более возрастающей потребностью в привлечении женщин в различные сферы деятельности и одновременно стремлением самих женщин к обеспечению равных прав и возможностей с мужчинами. Процесс социализации женщин в считавшиеся ранее «мужскими» профессии, к числу которых относится и военная служба, приобретает все более устойчивые темпы. Ориентация на службу в Вооруженных силах предполагает исключение дискриминации по половому признаку и, с учетом физиологических и психологических различий мужчин и женщин, создание в армейской среде условий, обеспечивающих возможность социальной идентификации женщин-военнослужащих в процессе их обучения в военном вузе.

Объектом исследования в данной статье является образовательный процесс военного вуза, а предметом - процесс социализации женщин-военнослужащих, обучающихся в вузе. Целью статьи является научное обоснование концептуальной модели социальной идентификации женщин-военнослужащих в процессе их обучения в военном вузе.

Переживание идентичности как результата процесса идентификации в армейской среде актуализируется в профессиональной, гендерной и внутриличностной сферах. Отсюда следует, что социальная идентичность женщины в армейской среде - это многомерный и интегративный психологический феномен, «обеспечивающий человеку целостность и определенность, развивается в пространстве процессов самоопределения, самоорганизации и персонализации» [2, с. 4]. Главной задачей учебно-воспитательной работы в военном вузе следует рассматривать создание условий, обеспечивающих возможность женщин-военнослужащих в полной мере подготовить себя к реальной армейской среде. В процессе обучения обучающиеся должны раскрыть свой творческий потенциал, сформировать качества и способности к самостоятельному принятию решений в нестандартных ситуациях практической работы, такие условия могут быть реализованы как последовательное прохождение трех этапов [3, с. 24]:

-

– переходного (1–3-й семестры), в течение которого происходит вхождение обучающейся женщины-военнослужащей в курсантскую жизнь;

-

– накопительного (4–6-й семестры), для которого характерно некоторое снижение результатов обучения курсантов;

-

– определяющего (7–10-й семестры), на котором формируются относительно стабильная модель деятельности курсанта и его ближайшие жизненные планы.

Подобная периодизация и характеристики поведения обучающихся в соответствующие периоды хорошо согласуются с социально-психологическими переживаниями обучающихся женщин-военнослужащих в процессе формирования их профессиональной, гендерной и личностной идентичностей, которые являются подвидами и составляющими процесса социальной идентификации.

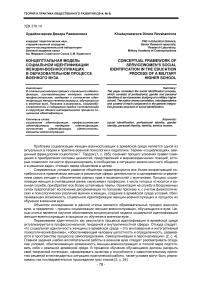

Таким образом, концептуальную модель социальной идентификации женщин-военнослужащих, обучающихся в военном вузе, можно представить в виде структурной схемы, приведенной на рис. 1.

Социальная идентификация женщин-военнослужащих

Процесс усвоения правил поведения и приобретения системы ценностей, представлений и мировозренческих позиций, позволяющих личности функционировать в армейской среде

Процесс профессиональной идентификации ~ЗЕ

Процесс гендерной идентификации

определяется соответствием определяется единством

Процесс личностной идентификации

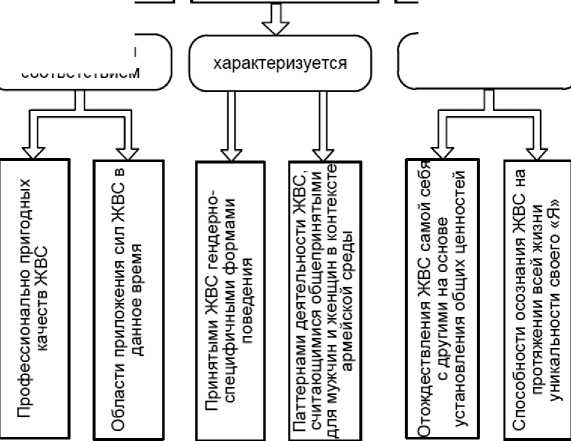

Рисунок 1 - Структура концептуальной модели процесса социализации женщин-военнослужащих (ЖВС) в армейской среде

В таком виде социальная идентификация женщин-военнослужащих представляет собой интегративный процесс усвоения обучающимися правил поведения и приобретения системы ценностей, представлений и мировоззренческих позиций, позволяющих личности функционировать в армейской среде.

Данное определение процесса социальной идентификации указывает на длительность его действия, охватывающего все перечисленные выше периоды образовательного процесса.

«Идентичность же представляется относительно статичным феноменом, результатом идентификации» [4, c. 8].

В то же время процесс идентификации не ограничен временем обучения в вузе, характеризуется динамичностью и интериализацией внешних социальных установок, позволяющих соотнести себя и других с существующей армейской реальностью.

Как было отмечено выше, процесс социальной идентификации является объединяющим для профессиональной, гендерной и личностной идентификации. Профессиональная идентификация относится к числу понятий, в котором выражено концептуальное представление человека о своем месте в профессиональной группе или общности, в частности армейском коллективе.

Профессиональная идентификация – это процесс профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, отождествления-дифференциации себя с делом и другими, проявляющихся в когнитивных, эмоционально-поведенческих самоописаниях «Я». Результатом процесса профессиональной идентификации на определенном временном интервале является профессиональная идентичность личности, проявляющаяся в ее профессиональных чертах во всех сферах жизнедеятельности и определяющая ее отношение к деятельности [5, c. 37].

Проблема профессиональной идентификации связана прежде всего с поиском механизмов, помогающих обучающемуся соотнести настоящее и будущее, найти свое место в армейской среде. Кроме того, она определяется соответствием профессионально пригодных качеств личности и области приложения сил в данное время.

Важнейшей составляющей социальной идентификации является для обучающихся женщин-военнослужащих их гендерная идентификация. Подробное исследование, проведенное в работе [6, c. 48–68], дает следующее определение этому феномену: гендерная идентификация – процесс, позволяющий индивиду осознать и признать, что он или она принимают те или иные гендерные роли, а результат данного процесса определяет гендерную идентичность человека.

Сегодня обоснованность жесткого разделения людей на два противоположных, не совпадающих по своим природным характеристикам пола, исследователями поставлена под сомнение. В последние годы в науке принято четко разграничивать конституциональные и социокультурные аспекты в разграничении мужского и женского, связывая их соответственно с понятиями пола и гендера. Термин «пол» описывает биологические различия между людьми, определенные в основном анатомо-физиологическими характеристиками. Термин «гендер» – это специфический набор культурных характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой [7, c. 28].

Использование термина «гендер» подразумевает также и то, что видимые различия личностных характеристик мужчин и женщин не связаны напрямую с биологическими детерминантами, а в значительной мере определяются спецификой социального взаимодействия, в которое включены лица различного пола, в рассматриваемом случае социальным взаимодействием военнослужащих в воинской среде. Следовательно, гендерная идентичность, как результат процесса гендерной идентификации, характеризуется как принятыми женщиной-военнослужащей гендерно-специфичными формами поведения, так и паттернами ее деятельности, считающимися общепринятыми для мужчин и женщин в контексте данного общества, в частности в армейской среде.

Третьей составляющей общего процесса социализации женщины-военнослужащей является процесс ее личностной идентификации , заключающийся в способности сформировать представление о своем «Я», что делает ее личностью.

Способность сохранять единство сознания при всех изменениях, которые женщина-военнослужащая может претерпевать, указывает на то, что она «одна и та же личность» (И. Кант). Данный феномен в психологии обозначают как самоидентичность. Следовательно, самоидентичность – это способность к самостоятельному выявлению соответствия женщины-военнослужащей ее объективной принадлежности к армейской среде при сохранении представлений о целостности и уникальности собственного «Я». Личностная идентичность, как результат процесса личностной идентификации, определятся единством и взаимообусловленностью отождествления женщины-военнослужащей самой себя с другими на основе установления общих ценностей и способности осознания на протяжении всей армейской жизни уникальности своего «Я». При этом идентичность образует некие нормативные «рамки» личностного поведения, является основой личности и во многом обусловлена внешними воздействиями, а самоидентичность содержит в себе дополнительно элемент творческого осмысления идентичности, что позволяет сохранить уникальность и неповторимость отдельной личности [8, c. 23].

Представленная структура концептуальной модели социальной идентификации женщины-военнослужащей в образовательном процессе военного вуза указывает на то, что позволяет сохранить уникальность и неповторимость отдельной личности [9, c. 23].

Представленная структура концептуальной модели социальной идентификации женщин-военнослужащих в образовательном процессе военного вуза указывает на то, что переживание идентичности актуализируется и в профессиональной, и в гендерной, и в личностной сфере армейской жизни. Постановка проблемы социальной идентификации, определения ее структуры, генезиса и условий формирования идентичности остаются актуальными в силу отмечаемого многими исследователями кризиса идентичности современного человека, в том числе женщин-военнослужащих, сделавших своим жизненным выбором военную службу.

Научная новизна данной работы заключается в дальнейшем развитии теории социальной психологии, в изменении сложившихся представлений о путях социализации женщин-военнослужащих в армейской среде, в достижении объяснительных возможностей многоаспектного и сложного конструкта «социализация».

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенный в статье системный подход, реализующий задачу социализации женщин-военнослужащих в период их обучения в вузе, является эффективным средством для организаторов образовательного процесса, занимающихся обучением и воспитанием женщин-военнослужащих, будущих военных специалистов, так как указывает на многоаспектность процесса социализации, позволяет выявить причинноследственные связи и значимые аспекты этого процесса.

Ссылки:

-

1. Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. М., 1998. С. 257–408.

-

2. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики. М., 2007. 128 с.

-

3. Каганов А.Б. Формирование ведущих компонентов студента как будущего профессионала // Педагогика высшей и

средней специальной школы. 1990. № 4.

-

4. Захарова О.В. Социальная идентификация и социальная идентичность в изменяющемся обществе. Иркутск, 2010. 95 с.

-

5. Руднева Е. Формирование профессиональной идентичности. [Саарбрюкен], 2012. 139 с.

-

6. Холодкова Л.А., Худайназарова Д.Р. Женщины-военнослужащие в инновационном процессе военного вуза: гендерный аспект. СПб., 2010. С. 216.

-

7. Берн Ш. Гендерная психология. СПб., 2001. С. 28.

-

8. Шнейдер Л.Б. Указ. соч.

-

9. Там же.