Концептуальные основы интеграции образовательных систем технического университета

Автор: Саксонова Л.П.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Методология интеграции образования

Статья в выпуске: 3 (40), 2005 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена современным проблемам подготовки специалистов в системе высшего технического образования. Интеграция и системность рассматриваются как основа проектирования образовательных систем. Автором выделены методологические основы мультидисциплинарных образовательных комплексов, представлена цепочка системного моделирования и интеграционно-дивергентных процессов получения образования в техническом университете.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136050

IDR: 147136050

Текст научной статьи Концептуальные основы интеграции образовательных систем технического университета

Статья посвящена современным проблемам подготовки специалистов в системе высшего технического образования. Интеграция и системность рассматриваются как основа проектирования образовательных систем. Автором выделены методологические основы мультидисциплинарных образовательных комплексов, представлена цепочка системного моделирования и интеграционно-дивергентных процессов получения образования в техническом университете.

Профессиональное становление будущего специалиста представляет собой динамический процесс «формообразования» личности и предусматривает формирование ее профессиональной направленности, компетентности и профессионально важных качеств1. Переход от одной стадии становления к другой инициируется изменениями социальной среды, преобразованием ведущей деятельности, профессиональным развитием, формированием новой целостности, центром которой становятся психологические новообразования. Основные изменения структурных составляющих личности студента свидетельствуют о том, что на стадиях активного освоения деятельности образуются интегральные профессионально значимые констелляции разнообразных качеств и умений. С переходом с одной стадии на другую изменяются структурообразующие качества, устанавливаются новые взаимосвязи. Детерминация профессионального становления подчинена основным закономерностям психического развития: гетерохронности, единства сознания и деятельности, преемственности.

Важно подчеркнуть, что на начальных стадиях профессионального становления выделяются противоречия между внутренними и внешними условиями жизнедеятельности, а на стадиях профессионализации ведущими становятся противоречия внутрисубъектного характера. Это выражается недовольством уровнем своего роста в профессии, потребностью в дальнейшем совершенствовании и развитии. Указанные противоречия важны для нахождения новых способов выполнения профессиональной деятельности.

Проведенный анализ публикаций и диссертационных исследований по проблеме педагогической интеграции показал, что большинство авторов используют теоретические размышления только на предметном или функциональном уровне. Разработку интегративного комплекса (ИК) образовательных систем без учета подготовки конкретного специалиста следует считать неполной. Новая парадигма разработки проектируемого знания специалиста связана с развитием системного подхода. Необходимо отметить, что за последние годы резко снизились активность, системность и логичность мыслительных процессов у будущих специалистов. Работу по формированию у них способности к системному анализу нужно начинать с внедрения интегрированных систем различных научных знаний.

Выделим преимущества интегрированных дидактических систем:

-

— уплотнение и концентрация учебной информации;

-

— профессиональная направленность в изучении дисциплин;

-

— цельность и динамика изученных моделей;

-

— наличие ядра интегративного базиса;

-

— динамичность процесса интеграции в контексте развития науки.

6 Л. П. Саксонова, 2005

Разработка педагогических основ проектирования интегрированных систем создает потребность в поиске системообразующего фактора. В. С. Безрукова дает следующее определение этому элементу: «Под системообразующим фактором понимается идея, явление или предмет, способные: а) объединить в целостное единство компоненты системы; б) целенаправить их; в) стимулировать целостное деятельное проявление; г) сохранить определенную и необходимую степень свободы компонентов; д) обеспечить саморегуляцию новой системы, ее саморазвитие»2. В системе становления личности будущего специалиста системообразующим фактором является идея формирования системных личностных качеств студентов (методологическая культура, компьютерная культура и др.).

Глубокий анализ системы интеграции образования в профессиональном становлении личности будущего специалиста строится на базе дивергентно-модульного подхода. Каждый образовательный модуль завершается синтетическим системно-организованным знанием. В. В. Щипанов отмечает, что роль синтезаторов в образовательных модулях осуществляют специальные синтетические, проблемно-организованные блоки знаний, выполняющие функции знаниево-го метапроектирования образовательного процесса3. Признак систем предполагает взаимодействие процессов диверги-рования (роста разнообразия) и конвергирования (сокращения разнообразия) на разных уровнях системной вертикали интегрируемых дисциплин. В процессе универсализации происходит рост разнообразия применяемых методов с сокращением их элементной базы. Такая динамика отражает развитие сферы знаний, умений, компетенции и углубление фундаментальности «когнитивных модулей» транслируемого знания. Происходят кристаллизация учебной информации с одновременным увеличением информационной плотности каждого понятия, совер шенствование технологии обучения на основе петли качества и цикличности образовательной траектории.

Закон разнообразия впервые был сформулирован Ст. Биром4 и У. Эшби5 как закон управления: разнообразие управляющей системы должно соответствовать разнообразию объекта управления. Данный закон был распространен в разных научных областях через трактовку наследования как управления развитием с помощью наследственной информации (В. В. Дружинин, Д. С. Конто-ров, А. И. Субетто). При проектировании интеграции образовательных систем важно учесть закон прогрессивного развития (роста сложности и адаптивности дидактической системы), который предполагает разнообразие наследственного инварианта. Это разнообразие может осуществляться по двум началам: «от прошлого» с помощью отбора и фильтрации информации и «от будущего» за счет процессов многоуровневой адаптации к тенденциям развития профессиональной деятельности в современной мировой практике. Наследственные механизмы реализуют динамику наследования «от прошлого — к настоящему — к будущему», задавая вектор опережающего развития и определяя образовательные траектории подготовки специалистов.

Согласно В. А. Геодакяну6, в педагогической системе можно выделить:

-

— пост-подсистему, которая отвечает за устойчивое развитие и реализует консервативное начало в форме преемственности;

— футур-подсистему, которая развивает и направляет инновационное, творческое начало.

В зависимости от функционирования этих подсистем осуществляется генетическое управление либо «от прошлого» — с отставанием, либо «от будущего» — с опережением. При построении «образовательного вектора» будущего специалиста необходима цепь наследования инвариантных структур знаний, культуры, профессионализма личности

«от будущего — к будущему» для опережающего развития. Каждый образовательный цикл в интегрированном комплексе завершается личностной синтетической картиной, которая выступает си-стемогенотипом по отношению к следующему образовательному циклу и служит источником более глубокого осмысления нового знания, транслируемого в момент обучения. Происходящая постепенная адаптация личности к профессионально важному знанию имеет опережающий уровень в сфере ее будущей деятельности. Реализация этого подхода требует синтезации образовательного и научно-исследовательского процессов в целях быстрого перетекания потоков новых знаний из сферы науки в сферу образования.

Следующей особенностью интегративного комплекса является процесс стержненизации1. Его суть заключается в выборе базового терминологического ядра в качестве стержня, на который нанизываются понятийные поля интегрируемых дисциплин. Следствием этого процесса будет «сращивание» понятий и их содержания, установление связей между стержневыми и другими понятиями8.

Становление системных знаний и развитие личностного потенциала студентов зависит от учебно-познавательной ориентации. Она включает в себя анализ противоречий и формулировку проблем, получение новой, интегрированно научной и целостной картины мира, повышение интереса и мотивации к изучению дисциплин. В изучении проблемы профессионального становления личности необходимо применение многоуровневой педагогической методологии (А. П. Беляевой, М. А. Данилова, В. И. Загвязин-ского, В. В. Краевского, И. В. Кузьминой, А. И. Субетто и др.). Всесторонний анализ этой проблемы позволяет выделить комплекс подходов:

— системный, как анализ изучаемого объекта с позиции целостной системы;

— личностно-деятельностный, как условие развития личности в процессе деятельности;

— управленческо-технологический, как рассмотрение положений теории управления и педагогического менеджмента для создания качества образовательного процесса;

— кибернетический, как формализация проектирования и функционирования интегративного комплекса;

— интегративно-дивергентный, как реализация опережающих системных знаний, совокупного интеллекта и личностного потенциала студентов.

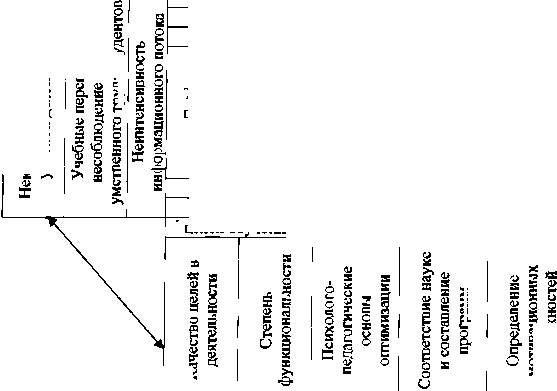

При создании ИК должны быть учтены некоторые принципы. Сущность принципа заключается в том, что это — нормативное положение, которое базируется на педагогической закономерности и представляет собой общую стратегию решения задач проектирования комплекса. В изображенной на рис. I модели реализуется задача взаимодействия «принцип воздействия — результат». Акцент управления качеством с этапа функционирования смещается на этап проектирования, т. е. реализуется принцип управления качеством проектирования ИК. Необходимость принципа стандартизации определяется требованием соответствия ключевых понятий различных учебных дисциплин при их интеграции в комплекс. Принцип дивергентности позволяет систематизировать информацию, полученную в процессе анализа учебных дисциплин, в фундамент профессионализма будущей производственной деятельности выпускника. В процессе проектирования ИК необходимо учитывать интенсивность информационной емкости учебного материала. Учебные перегрузки, некомфортные условия познавательной деятельности, несоблюдение норм взаимодействия «студент — компьютер» не обеспечивают эргономического соответствия в интегративном комплексе.

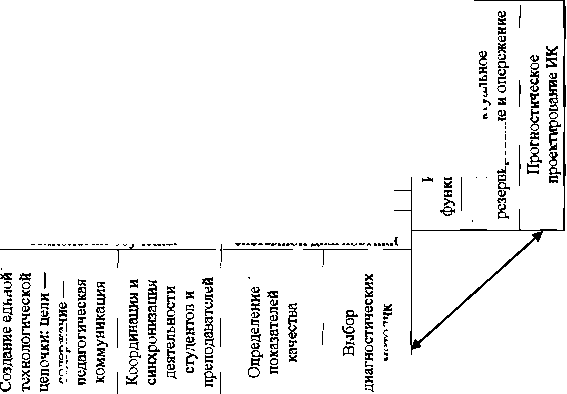

Прежде чем обратиться к этапам проектирования ИК, необходимо понять сущность становления целостности из отдельных частей. На рис. 2 представлена структура восходящего и нисходящего векторов понятия «интеграция».

Отрицательный результат ИК — стрессовые ситуации у студентов

СИСТЕМНОСТЬ

СИСТЕМА

|

управления |

самоуправления |

максимизации самоуправления и минимизации управления |

|||

|

ИК — чаете целостного учебного процесса |

Создание материальной базы ИК |

Разработка документации по взаимодействию элементов ИК |

Адаптация системы к новым условиям |

Оптимизация ИК посредством минимизации затрат |

Целесообразность ИК |

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

интегральной системы

новой дидактической системы

интегрируемых дисциплин и модулей

Анализ подготовки современного специалиста

Изучение планов и выбор интегрированных дисциплин

Анализ интегрируемых дисциплин или модулей

Создание понятийного аппарата интегрируемых дисциплин

Установление связей понятийного аппарата интегрируемых дисциплин

Универсализация понятийного аппарата

Положительный результат ИК — опережающее развитие личности студентов

проблемных задач

содержания

5 у

2 £

Я

Я к

3 я у Я

Я

§

S

Расширение и усложнение понятийного аппарата

3 S я У

Темы сквозного проектирования ИК

▻

е-

I

3 3

я i

* о

S

з

ДИВЕРГЕНТНОСТЬ

РАЗНООБРАЗИЕ информ а ционног о объема

я

Стандартизация понятийного аппарата и уплотнение информационного потока

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

средств коммуникации

|

я к ® о

Я

О

м

я

я

£ я с

внутренней организации ИК

в

в технологии обучения системной диагностики

Формирование системного знания в обучении я я

Анализ методики интегрируемых дисциплин

У о Я

5 Я

I

к

s

Создание спиралевидноциклической технологии и индивидуальных образовательных траекторий

S

Р и с. 1. Принципы проектирования интегративного комплекса

№ 3, 2005

Р и с. 2. Модель «песочные часы» структуры понятия интеграции

Органический синтез Взаимопроникновение Взаимодействие Взаимосвязь

Взаимосвязь

Взаимодействие Взаимопроникновение Органический синтез

Все составляющие процесса интеграции объединяет связь, но интенсивность ее проявления различна. На первом этапе устанавливается связь между ядром интеграции и различными дисциплинами. Второй этап отображает взаимосвязь этих дисциплин как проявление двухсторонних отношений в виде перекрытия знаниевых областей. На третьем этапе происходят стандартизация терминологического аппарата, взаимодействие этих дисциплин и углубление интеграционных процессов. Четвертый этап предполагает стыковку, взаимопроникновение взаимодействующих начал и возникновение «интеграционных узлов» для построения ИК. Основой взаимопроникновения является перекрытие деятельностных областей подготовки специалиста. Последний этап интеграции — важнейший признак появления новой целостности и системы формирования нового качества будущего специалиста. Интегральным качеством ИК учебно-воспитательного процесса становится появление новых системных знаний, личностных свойств студентов в виде разновидности культуры.

Данную модель можно уточнить в контексте количественно-качественного подхода (рис. 3). Связь реализуется в положительной и отрицательной формах взаимодействия. Развитие — это обогащение связей между элементами. Рост числа элементов приводит к умножению связей между ними. Появление одного нового элемента порождает несколько дополнительных связей.

| ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДИСЦИПЛИНАМИ |

Внешние

s

т

Внутренне-внешние mi

БЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Р и с. 3. Модель взаимодействия дисциплин в ИК в контексте количественно-качественного подхода

Этапы проектирования ИК в деятельности преподавателя

|

Этап постановки целей |

Анализ социокультурной ситуации |

Изучение профессиональной деятельности |

—► |

Ядро интеграции -ключевые слова |

♦ |

— |

Самоорганизация личности |

|||||||

|

—► |

Этап связи ядра и дисциплин |

-ч> |

Образовательный стандарт |

—► |

Создание , составляющих ядра |

---► |

Выбор дисциплин |

<- |

— |

Самообразование |

4- |

|||

|

V |

||||||||||||||

|

—► |

Этап взаимосвязей |

—► |

Определение элементов дисциплин |

—► |

Вычленение узловых перекрытий |

---► |

Набор неоднородных дисциплин |

— |

Самопознание |

-< |

||||

|

—► |

Этап взаимодейст-ВИЯ |

-> |

Выделение интегрируемых дисциплин |

> |

Стандартизация понятийного аппарата |

---► |

Тезаурус ИК |

<■ |

— |

Саморефлексия |

||

|

* |

||||||||||||

|

Этап взаимопроникновения |

Проблемное поле задач |

— |

> |

Дивергенция содержания ИК |

---► |

Создание рабочей программы |

<1 |

— |

Самоидентифика-ция |

f

|

J—► |

Этап органического синтеза |

>] |

Реализация рабочей программы |

—► |

Корректировка ИК |

------*1 |

Развитие ИК |

◄— |

Саморазвитие |

41— |

Р и с. 4. Алгоритм проектирования ИК в деятельности преподавателя и студента

Этапы проектирования самостоятельной деятельности студента в ИК

В данном случае скачок радикальных перемен зависит не от качества, а от количества. Благодаря взаимодействию элементов познавательная модель выстраивается в определенные связи, на их основе восходит к собственной целостности и самоорганизуется.

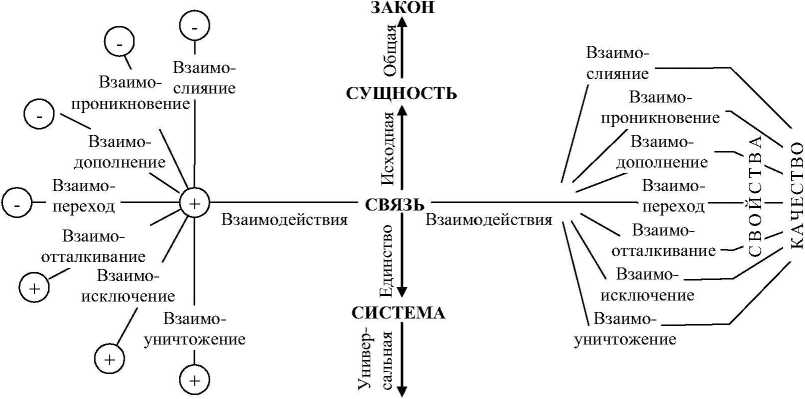

Сущностные характеристики ИК предполагают разработку алгоритма проектирования инвариантных видов деятельности преподавателя и студента (рис. 4). Прочная связь формируемых знаний создает единую систему информации. Процесс познания на основе дивергентного подхода строит новое знание, которое дополняет картину мира, а многочисленные ассоциативные связи укрепляют, делают его прочным и системным. На рис. 4 алгоритм проектирования ИК представляет по вертикали инвариантные виды деятельности проектирования, а по горизонтали — отдельные компоненты. Данный алгоритмичес-ки-деятельностный подход направлен на совершенствование всех этапов системы по реализации принципа управляемости качеством проектирования ИК. Механизм реализации программы должен соответствовать современному уровню педагогической теории и практики обучения. Обязательными условиями ис пользуемых технологий являются дивер-гентность, соблюдение эргономических требований и опережающий уровень развития информации. Выполнение требований к проектированию ИК должно быть количественно выражено в нормативных показателях качества.

В заключение отметим, что проведенные исследования и представленные материалы не исчерпывают все аспекты этой сложной, многогранной и динамичной проблемы.