Концепты семантической группы «үй-бүлө» (семья) в паремиологиях

Автор: Максутова Ж. Ж., Абдуллаева Ж. Д.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 11 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Исследуемый нами концепт «ата-эне» (родители) основывается на миропознании и взглядах кыргызской национальности, в рамках чего анализируются понятия, заключенные в пословицах, поговорках и крылатых выражениях компоненты как «ата» (отец), «эне» (мать), «уул» (сын), «кыз» (дочь), «эже» (старшая сестра), «сиңди» (младшая сетра), «ага» (старший брат), «ини» (младший брат), «жеңе» (тетя, сноха), которые отражают уровень миропознания и языковую картину мира кыргызского народа в рамках концептосферы «үй-бүлө» (семья). Целью исследования является изучение и анализ концепта «ата-эне» (родители) в пословицах и поговорках. Методы исследования: анализ понятия на основе миропознания и взглядов кыргызской нации в пословицах, поговорках и крылатых выражениях. Результаты исследования могут быть использованы: в практике преподавания курса сопоставительной типологии, лексикологии русского, кыргызского и английского языков, а также в преподавании русского, кыргызского и английского языков на лингвокультурологической основе, как в иностранной, так и в национальной аудитории. Выводы: в вышеприведенных пословицах эксплицитное и имплицитное значения взаимообусловлены.

Когнитивная лингвистика, концептосфера, императив, инвариант, сказуемое, объект, субъект, этнокультура, лингвокультура, этнопедагогика.

Короткий адрес: https://sciup.org/14121279

IDR: 14121279 | УДК: 811 | DOI: 10.33619/2414-2948/72/56

Текст научной статьи Концепты семантической группы «үй-бүлө» (семья) в паремиологиях

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 811

Мы все больше убеждаемся в том, что согласно требованиям современной жизни расширяются место и функция языка в обществе. Иначе говоря, исследование языка как одного из основных средств когнитивной возможности личности является сегодня актуальной проблемой общего, в том числе кыргызского языкознания. Согласно концепции «человек в языке и язык человека», составляющей основу данной проблемы, идет активное исследование места человека в обществе, его миропознания, миросозерцания и области знаний. В отражении решения данных проблем имеет огромное значение систематическое исследование функции языка и языковых единиц как основного средства. Это осуществляется сравнительно новой отраслью языкознания — когнитивной лингвистикой, объектом исследования которой является концепт.

Исследуемый нами концепт «ата-эне» (родители) основывается на миропознании и взглядах кыргызской национальности, в рамках чего анализируются понятия, заключенные в пословицах, поговорках и крылатых выражениях компоненты как «ата» (отец), «эне» (мать), «уул» (сын), «кыз» (дочь), «эже» (старшая сестра), «сиңди» (младшая сестра), «ага» (старший брат), «ини» (младший брат), «жеңе» (тетя, сноха), которые отражают уровень миропознания и языковую картину мира кыргызского народа в рамках концептосферы «үй-бүлө» (семья).

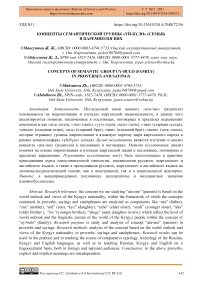

Слова ата (отец) и эне (мать) встречаются в пословицах в основном в денотативном или исходном значениях. Слова «ата» (отец) и «эне» (мать) образуют один концепт «ата-эне» (родители). В большинстве пословиц, поговорок и крылатых выражений эти концепты представлены не в тесной связи друг с другом. В сборнике «Кыргыз макал-ылакап жана учкул сөздөрү», составленном М. Ибрагимовым, имеется 167 паремий, в которых представлены данные слова. 125 из них состоит из концепта «ата» , 37 — из концепта «эне» , а в 56 — контрастные концепты «ата-эне» (родители) и «ата» (отец) и «эне» (мать) [1; 2, с. 70–73, с. 478–479].

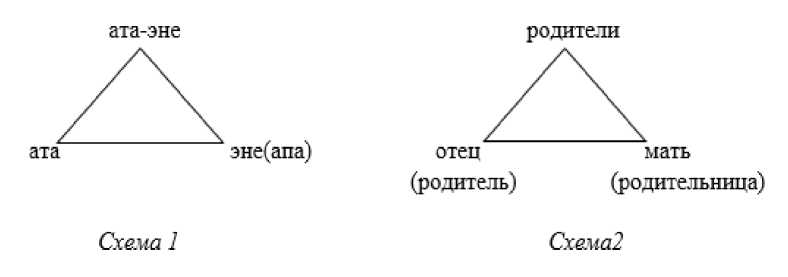

В работе использованы методы анализа понятия «ата-эне» (родители) на основе миропознания и взглядов кыргызской национальности в пословицах, поговорках и крылатых выражениях. Концептосфера, образуемая смыслом и содержанием трех кыргызских слов ата, эне, ата-эне составляет и тему, и содержание многих крылатых выражений. Понятие «үй-бүлө» (семья) имеет обобщающий признак. В толковом словаре кыргызского языка «үй-бүлө» (семья) представлено как группа родственников, проживающих совместно (жена, муж, родители с детьми) [4, c. 662].

Муж и жена называются отцом и матерью только после рождения у них ребенка и в народе бытует пословица: Ата болуш — ардак, эне болуш — сыймык (Стать отцом — почет, стать матерью — честь). Здесь одновременно выражается и обобщающий концепт «балалуу» (имеющий ребенка).

В данной пословице есть оценка: акцентируется внимание на почетность свойства продолжателя рода. А пословица Ата-эненин кадырын балалуу болсоң билерсиң (Узнаешь цену родителям тогда, когда заимеешь ребенка) отражает полное и непосредственное выражение вышеуказанного концепта «балалуу» (имеющий ребенка).

Иначе говоря, в первой пословице наряду с концептом «балалуу» (имеющий ребенка) выражается и концепт «ата-эне» (родители), а во второй пословице на основе когнитемы Узнаешь цену родителям тогда, когда заимеешь ребенка последовательно отражаются концепты «ата-эне» (родители), «чоң ата, чоң эне» (дедушка по отцу, бабушка по отцу). Но следует отметить, что в данной пословице словом билер (бил + ар = билер), образованным при помощи аффикса -ар (-ер, -ор), ... , образующего форму сомнительного будущего времени глагола, отмечается неизвестность и сомнительность того, что сын или дочь признает ли достоинство своих родителей, отдает ли им дань уважения, т. е. отсутствует императив. Инвариант данной пословицы встречается и в полном компоненте: Агайындын кадырын жалаалуу болсоң билээрсиң, ата-эненин кадырын балалуу болсоң билээрсиң деген толук компоненти да кездешет (Узнаешь цену агайын (братья, близкие родственники), когда возводят ложное обвинение; узнаешь цену родителям тогда, когда заимеешь ребенка). Проанализируем содержание данной пословицы, включающей содержание слов ага-ини (братья), входящих в семантическую зону үй-бүлө (семья).

Слово агайын образовано соединением слов ага (старший брат) и ини (младший брат), претерпевшим фонетические изменения. Таким образом, данное соединение превратилось в одно слово, выражающее, обобщенное значение [3, с. 11]. В данной пословице лица, охватывающие отношения между братьями, могут быть и адресантом, и адресатом. Следовательно, содержание здесь состоит из того, что если они в будние дни не питали друг к другу чувства уважения или не замечали достоинства, то в день, когда нагрянула какая-то беда, нуждаются в помощи и поддержке (совет, материальная помощь и т. д.). Или это может осуществляться и в отрицательной пропозиции, т. к. присоединение аффикса глагола сомнительного будущего времени -ар, -ер ... сообщает о том, что мысль, выраженная в пословице, отражает наличие нескольких концептов (знает достоинства или не знает, станет умным или ..., пожалеет родного или ...).

Родители воспитывают ребенка, не дают ему перешагнуть грань нравственности, учат соблюдать народные правила и быть с народом, на стороне народа. Действия ребенка направляются нравоучениями, указаниями и авторитетом родителей. Если ребенок останется без родителей, то может измениться его поведение. Поэтому в пословицах встречается когнитема «если умрут родители, то ребенок зазнается». Данное общее значение, разъединяясь на конкретные значения, бытует в пословице: если умрет отец, то зазнается сын; если умрет мать, то зазнается дочь (Атасы өлгөн уул көбөт, энеси өлгөн кыз көбөт). За этой пословицей кроется множество имплицитных концептов: «сына контролировал отец», «отец указывал сыну путь», «дочь контролировалась матерью», «мать воспитывала дочь» и др. Здесь глагол көбөт (букв. вспучиваться, вспухать, вздуваться) обладает свойством организации содержания пословицы. Другие концепты с таким же близким значением «бой көтөрүп кетти» (стал заносчивым), «дердейип калды», «чалкалап калды» (стал важничать), «дымактуу болуп кетти» (стал переоценивать свои возможности, имеет большие претензии) и др. приведены согласно ситуации. Хотя словосочетания «атасы өлгөн» ([человек], у которого умер отец) и «энеси өлгөн» ([человек], у которого умерла мать) выполняют роль определения, являются самостоятельными микропредложениями. В их состав включаются субъект и глагол прошедшего времени, обозначающий его качество, т. е. причастие. Аффиксы -сы, -си связывает предложение-словосочетание в данном предикатном соотношении со словами уул, кыз (сын, дочь), наименованиями главного субъекта пословицы. Следовательно, аффиксы притяжательности -сы, -си выполняют соединительную функцию между данными двумя субъектами (подлежащими). Атасы өлгөн и энеси өлгөн в составе пословицы обозначает когнитему «ата-энеси өлгөн (көз жумган)» ([человек], у которого умерли родители). В данной пословице слово ата-эне (родители), соединяя два слова ата (отец), эне (мать), приняло общее содержание. Потому это общее значение можно назвать когнитемой.

Главный предикат в пословице отражает особенность главных субъектов ( уул, кыз ). И этот предикат — глагол көбөт . Он, повторяясь два раза, создает параллелизм, другое значение заключено во внутреннем содержании повторяющихся предикатов. Его содержание обусловлено системой прямых и переходных значений. Процесс вспучивания обозначает физическое изменение в телах, т. е. с этим процессом можно связать увеличение обыкновенного объема предметов (тел) в результате ослабления естественного строения. Трагедия в жизни молодого человека (сына, дочери) резко может повлиять на его характер и отношение к другим людям. В таком случае характерные для сына или дочери положительные качества могут оказаться под влиянием определенных отрицательных качеств, что приводит к «уменьшению» положительных. Таким образом, содержание в предикате көбөт можно рассмотреть как социально-психологически оправданное явление.

А пословицу Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн (Если умер отец, то пусть живет тот, кто знал/видел отца), энем өлсө өлсүн, энемди көргөн өлбөсүн (Если умерла мать, то пусть живет тот, кто знал/видел мать) можно обобщить через когнитему «ата-энем өлсө өлсүн, ата-энемди көргөн өлбөсүн» (Если умерли родители, то пусть живут те, кто их знал/видел). Здесь притяжательный аффикс - м не присваивает предложение говорящему. Аффикс имеет обобщающее значение. Он может относиться к любому адресанту и адресату. Его прагматический диапазон гибок и широк, в семантике пословицы создает конкретные пропозиции, как ата-эне (родители), өлсө өлсүн (хотя умрет), көргөн өлбөсүн (пусть живет знающий [их]). Эти пропозиции можно восстановить лишь путем реконструкции, значительный груз пословичного содержания падает на предложение ата-энемди көргөн өлбөсүн (пусть живут знающие моих родителей) [5, 6].

Значение глагола көргөн (знающий — букв. видевший) в пословице обладает организационным свойством. Здесь можно наблюдать, что согласно ситуации отраженытакого же значения концепты «ата-эненин балдары өлбөсүн» (пусть живут дети родителей), «ата-энемдин бир туугандары өлбөсүн» (пусть живут родные родителей), «ата-энемдин достору өлбөсүн» (пусть живут друзья родителей), «ата-энемдин жакындары өлбөсүн» (пусть живут близкие родителей), иначе говоря, отражается содержание концепта «үй-бүлө» (семья).

Встречающееся в следующих пословицах эне (мать) с позиции сироты ценнее, чем ата (отец): Аталуу жетим — арсыз жетим, энелүү жетим — эрке жетим (При отце сирота — непутевый, при матери сирота — баловень); Аталаштан алтоо болгуча, энелештен экөө болсочу (Чем быть шестерым единокровным, лучше быть двоим единоутробным); Аталашым аттан түш, энелешим ээрге мин (Единокровный, слезай с коня; единоутробный, сядь на коня). В данных пословицах контрастное содержание в компонентах концепта «родители» усиливаются в силу места родителей в семейном быту, их отношения к ребенку, взаимоотношения детей. Во многих кыргызских пословицах имеется обилие языковых средств художественного стиля, и они способны создать рифму, в чем можно убедиться на примере вышеприведенных пословиц. Фонетико-стилистические средства в словосочетаниях, характерных одновременно для параллелизма, антонимии и анафоры аталуу (жетим) арсыз, энелүү (жетим) эрке, аталаштан алтоо, энелештен экөө, аталашым аттан (түш), энелешим ээрге (мин) усиливают художественную ценность пословиц.

Проанализируем вышеприведенные пословицы в отдельности. В первой пословице концепт « эне» дополняет содержание, заключенное в словосочетании « эрке жетим» (сирота-баловень). Здесь подчеркивается, что мать в силу своих обязанностей в семье очень хорошо ухаживает (кормит, одевает, обувает) и воспитывает ребенка, осиротевшего при матери. А отец несколько далек от исполнения этих обязанностей, т. к. они являются долей мачехи. В народе подобное понятие сформировано в ментальном сознании, поэтому сирота при отце: непутевый, неухоженный.

И во второй пословице подчеркивается примиряющая, объединяющая сила матери. Она своих детей (несмотря на то, от кого они родились) воспитывает к дружбе, согласию, взаимопомощи, поддержке. Здесь слова алтоо (шестеро), экөө (двое) употреблены лишь для создания звуковой гармонии к основным словам ( а та — а лтоо, э не — э көө ). То, что взаимовыручка, взаимопомощь и взаимоуважение характерны для единоутробных, конкретно показано и в третьей пословице. По идее пословицы отражается то, что для единокровных характерны состязание, отнятие недвижимости или скота друг у друга, а для единоутробных — чувства взаимопомощи, для них не характерно отнятие вещей (жилище, скот и т. д.).

Таким образом, следует отметить, что в концепте «родители» заключены не только контрастное значение «породившая сторона — рожавшая сторона» или их вариации, но и их роль и место в семье, которые также контрастны.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что в вышеприведенных пословицах эксплицитное и имплицитное значения взаимообусловлены. Имплицитное значение заключено в мыслях говорящего, а эксплицитное – в тексте паремии. Ряд подобных пословиц может быть дополнен и продолжен. Следует отметить, что компоненты концептов семантической зоны «үй-бүлө» — семья ( ата-эне — родители, ата — отец, эне — мать, чоң ата — дедушка по отцу, чоң эне (бабушка по отцу), тайата (дедушка по матери), тайэне (бабушка по матери), небере (внук, внучка), кыбыра (правнук, правнучка), уул (сын), кыз (дочь), эже (старшая сестра), сиңди (младшая сестра), карындаш (сестренка), байке (старший брат), таяке (дядя), аке, ага (старший брат), тага (дядя), жеңе (тетя, сноха), жезде (зять), тайэже (тетя), кайын ата (свекор, тесть), кайын эне (свекровь, теща), кайни (шурин), кайнага (шурин или деверь), кайнеже (свояченица или золовка), кайын сиңди, өгөй кыз (падчерица), өгөй бала (пасынок), жетим (сирота), жубан, катын, зайып (жена), эр, күйөө (муж), куда-сөөк (сват) и т. д.) довольно часто встречаются в паремиях. Их подробный анализ позволяет представить кыргызскую этнокультуру, лингвокультуру и этнопедагогику как специфическую и образцовую.

Список литературы Концепты семантической группы «үй-бүлө» (семья) в паремиологиях

- Абдулатов А. Некоторые проблемы описания паремии в познавательных и педагогических целях. Ош, 2006. 146 с.

- Ибрагимов М. Кыргызские пословицы и поговорки. Карабалта, 2005. 500 с.

- Сейдакматов К. Краткий этимологический словарь кыргызского языка. Фрунзе, 1988. 275 с.

- Толковый словарь кыргызского языка. Бишкек: АВРАСЯ ПРЕСС. 2011.

- Койчуманов Ю. Ю., Кадыров Ю. Пословицы, поговорки, пословицы, великие идеи. Бишкек, 2012. 540 с.

- Эргешова С. Б. Психическое содержание антонимичных понятий в паремии. Ош, 2012. 152 с.