Концевые накладки на лук Еловского поселения (поздний бронзовый век)

Автор: Тихонов С.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования костяных концевых накладок на лук, найденных при раскопках Еловского поселения эпохи поздней бронзы (Кожевниковский р-н Томской обл.) экспедицией В.И. Матющенко в 1982 г. Особенностями этих предметов являются четыре шипа, расположенные попарно в их верхней и нижней частях. Другие накладки на лук были обычные - с «зарубкой». Целью работы являлась реконструкция способа завязывания тетивы и выявление особенностей использования луков с такими накладками. В ходе анализа было установлено, что для двух типов концевых накладок (с «зарубкой» и «шипами») требовались разные способы крепления тетивы. На деревянной модели накладки были опробованы разные способы ее закрепления. Было выявлено, что оптимальный вариант узла - полуштык с последующим обводом накладки между шипами. Узел можно выполнять как в левую, так и в правую сторону. Судя по практически одинаковым размерам накладок с шипами, можно предположить, что была своего рода «стандартизация» оружия. Часть наконечников стрел имеет длину 8-12 см. Они могли быть использованы при подвижной охоте, либо при ведении боевых действий. На последнее обстоятельство указывает наличие опущенных шипов на некоторых наконечниках стрел. Наличие наконечников стрел размерами 15-18 и более см свидетельствует, что их использовали в стационарных устройствах типа самострелов.

Концевые накладки на лук, поздний бронзовый век, верхнее приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/145146370

IDR: 145146370 | УДК: 903.223 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0766-0769

Текст научной статьи Концевые накладки на лук Еловского поселения (поздний бронзовый век)

Еловский археологический комплекс позднего бронзового века (Кожевниковский р-н Томской обл.), состоящий из поселения и двух могильников, В.И. Матющенко исследовал в течение почти двух десятков лет. Обобщив и опубликовав данные раскопок могильников, полученные за все годы работ [Матющенко, 2001, 2004, 2006], он не успел это же сделать с поселенческими материалами. Поэтому исследователи эпохи поздней бронзы Верхнего Приобья вынуждены довольствоваться ранней публикацией [Матющенко, 1974]. Коллекции раскопок поселения 1982 г., значительные по объему, в научный оборот практически не введены.

Цель работы – введение в научный оборот сведений о некоторых находках на поселении, а именно костяных концевых накладках на лук, и анализ их особенностей.

Памятник и материалы

Еловское поселение расположено на левобережной надпойменной террасе обской протоки Симан в 200 м севернее д. Еловка. Памятник занимает мыс высотой около 20 м, образованный террасой и прорезающим ее логом. Берег со стороны Симана размывается, а его прилегающая к логу часть оползает. На поселении растут березы и незначительное количество сосен, но его большая часть покрыта луговой растительностью. Всего в 1982 г. было раскопано 1 360 м2 площади памятника с культурным слоем около 1 м. Материалы поступили на хранение в Музей археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (полевые материалы и полевой отчет – Ф. II, Д. 34 - 1 – 34 - 11, коллекции – Ф. III, № 3 – 2).

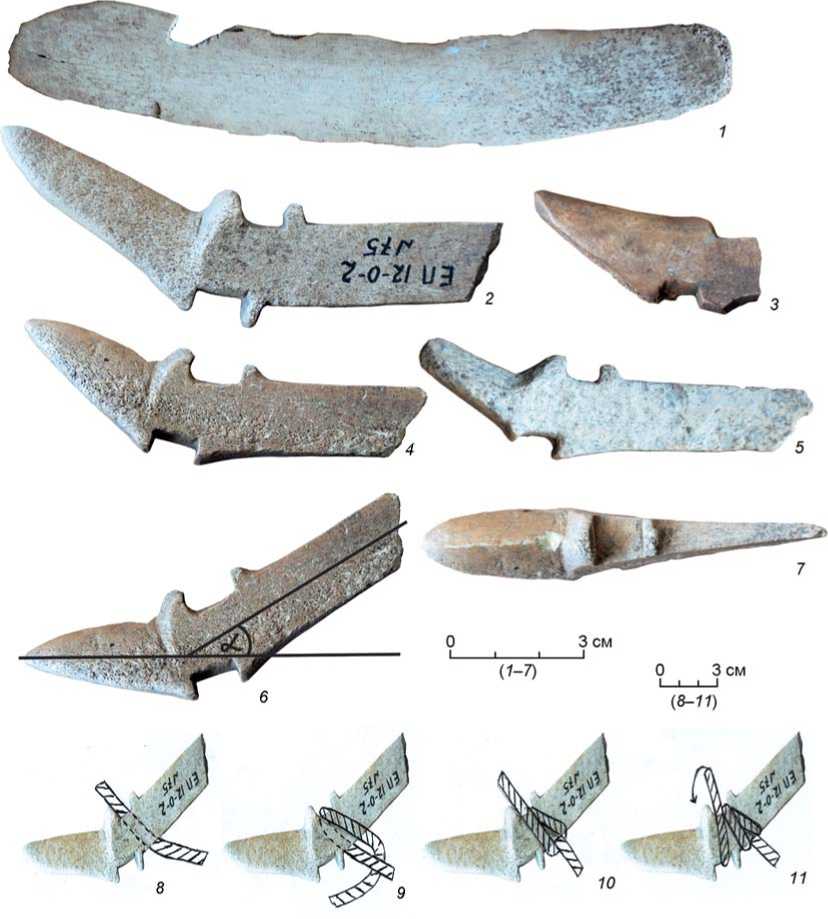

Среди находок (керамика, костяные, бронзовые, каменные орудия труда, оружие, предметы быта, украшения и т.д.) были обнаружены концевые накладки на лук, сделанные из ко сти. Одна из них представляла собой слегка изогнутую пластину со скругленными углами длиной 16, а шириной 2,3 см, в которой была сделана зарубка для крепления тетивы (см. рисунок , 1 ). Такие изделия обычны для археологических памятников Западной Сибири от бронзового века до Средневековья включительно.

Другие концевые накладки имели иную форму (см. рисунок, 2–5) и состояли как бы из двух частей. Первая представляет собой прямую пластину, один из концов которой был заострен (см. рисунок, 7), а на другом сверху и снизу было по два «шипа». К этой части под углом около 30° примыкал остроконечный «хвостовик» (см. рисунок, 6). Размеры накладок были примерно одинаковы: общая длина до 12 см, ширина – 1,8 см, максимальная толщина (в районе «хвостовика») около 1, высота «шипов» – до 0,7 см, расстояние между ними – до 1 см.

Обсуждение

Судя по сходным размерам накладок с шипами, можно предположить, что и луки населения Еловского поселения были примерно одинаковы, т.е. существовал своего рода «стандарт» (?) на такие изделия. Полагаю, что для крепления накладки в плечо лука необходимо было предварительно его расщепить. На мысль об этом наводит заостренная часть, составляющая около 40–45 % всей длины, отсутствие следов от забивающих ударов на другом конце накладки и сама ее искривленная форма, не способствующая ровному вхождению в тело плеча лука.

При натягивании тетивы обычным способом, т.е. с накидыванием в «зарубку» уже готовой петли, задний (ближе к «хвостовику) верхний и нижние шипы совершенно не нужны. Поэтому напрашивается вывод о каком-то другом способе крепления тетивы, связанном с обмоткой «паза», образованного шипами. Этот вопрос я обсудил с В.М. Мининым, лидером военно-исторического клуба «Служилые люди Сибири», который занимается историческими реконструкциями. Он обратил внимание на то, что, во-первых, тетива испытывает сильное напряжение в месте соприкосновения с «зарубкой», и она быстро (в течение месяца) становится непригодной для применения. Во-вторых, если не использовать завязанную заранее петлю на тетиве, то снаряжение лука займет определенное время, и, возможно, луки с такими накладками применяли в тех случаях, где это можно делать не торопясь.

На макете накладки, сделанной в натуральную величину из дерева и прикрепленной к обычной строганой палке, были опробованы различные варианты узлов, где бы были «использованы» шипы, а нагрузка бы не приходилась только на верхний передний шип. Оптимальным оказался следующий вариант: лук держим вертикально, упирая его в землю, в левой руке сжимаем «хвостовик» и сгибаем лук, нажимая на него сверху. Правой рукой оборачиваем ходовой конец тетивы (т.е. тот, который свободен, а не закреплен) вокруг накладки (см. рисунок , 8 ), обводим ходовой конец тетивы вокруг ее натягивающейся части (см. рисунок , 9 ) и вытягиваем ходовой конец к верхнему переднему шипу (см. рисунок , 10 ). Тем самым образуется нестягива-ющийся прочный узел, похожий на полуштык. Затем несколько раз (достаточно двух-трех) обводим ходовой конец тетивы в «пазу» накладки, образо-

Концевые накладки на лук и один из вариантов завязывания тетивы.

1 – концевая накладка с «зарубкой»; 2–5 – концевые накладки с «шипами»; 6 – угол между «хвостовиком» и прямоугольной пластиной накладки; 7 – концевая накладка и заостренная часть пластины; 8–11 – последовательность завязывания тетивы.

ванном шипами (см. рисунок , 11 ). Далее необходимо закрепить ходовой конец вокруг «хвостовика» (фактически, привязать шнур к палке), для чего существует множество вариантов. Отмечу, что этот способ крепления тетивы может выполняться в левую и правую сторону, с обводом тетивы снизу или сверху ее натягивающейся части.

Вопрос скорости изготовления лука к бою сам по себе интересен, поэтому a priori предполагается ответ, что это было жизненно необходимо в моменты опасности. Подкреплением этому могут служить находки на Еловском поселении ром-биче ских в сечении черешковых наконечников стрел с опущенными лопастями, т.е. фактически шипами, что затрудняет удаление их из тела. Они 768

отличаются от двух других групп наконечников стрел и могут быть предназначены для поражения человека. Такие проникатели были широко распространены в раннем железном веке и Средневековье. Еловские наконечники с опущенными лопастями имеют примерно одинаковые размеры (напомню о величине концевых накладок), что может привести к выводам об оружии с заданными параметрами [Tikhonov, in press].

Но, с другой стороны, луки с такими накладками могли быть использованы в качестве стационарных самострелов на крупную дичь. О подобном и других вариантах применения стрел писал Е.А. Сидоров [1989]. Известно также, что охотники Елов-ского поселения добывали много лосей [Тихонов,

1993, с. 14]. Среди известных на памятнике наконечников стрел есть крупные экземпляры, почти в два раза превосходящие размерами обычные, что не противоречит мнению о наличии самострелов в древности.

Заключение

Охотники, жившие в XII–X вв. до н.э. на поселении, называемом ныне Еловское, использовали разные концевые накладки на лук. Одну, бесспорно, использовали для накидывания тетивы с уже завязанной петлей на конце. Слабым местом лука было то, что тетива могла быстро изнашиваться. Другие концевые накладки с «шипами», возможно, были «стандартизированы», они не были предназначены для использования тетивы с петлей, поскольку в этом случае не нужны три из четырех «шипов». Полагаю, что мог существовать узел, в котором были бы использованы все «шипы» и «хвостовик». Несколько возможных вариантов были опробованы на макете концевой накладки, и самым удобным автору показался публикуемый вариант узла. Судя по размерам стрел и их форме, они, как и луки, могли быть использованы при активной охоте, в ходе боевых действий, либо же в стационарных устройствах.

Список литературы Концевые накладки на лук Еловского поселения (поздний бронзовый век)

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974. - Ч. 4. Еловско-ирменская культура. - 196 с. - (Из истории Сибири; вып. 12).

- Матющенко В.И. Еловский археологический комплекс. - Омск: Омск. гос. ун-т, 2001. - Ч. 1. Еловский I курганный могильник. - 62 с.

- Матющенко В.И. Еловский археологический комплекс. - Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2004. - Ч. 2. Еловский II могильник. Доирменские комплексы. - 468 с.

- Матющенко В.И. Еловский археологический комплекс. - Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2006. - Ч. 3. Еловский II могильник. Комплексы ирмени и раннего железного века. - 120 с.

- Сидоров Е.А. Присваивающие виды хозяйственной деятельности населения лесостепного Приобья в I тыс. до н.э. // Экономика и общественный строй древних и средневековых племен Западной Сибири. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ин-та, 1989. - С. 16-41.

- Тихонов С.С. Анализ структуры населения Верхнего Приобья в эпоху поздней бронзы: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 1993. - 19 с.

- Tikhonov S.S. Groups of bone arrowheads of the Elovka settlement of late bronze epoch (Tomsk region) // Теория и практика археологических исследований (в печати).