Конкуренция причинных / пояснительных союзов в итальянском языке XVI - начала XVII века

Автор: Жолудева Любовь Ивановна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории и истории языка

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена функционированию пояснительных союзов / дискурсивных коннекторов ché, perché и conciossiacosaché в итальянском языке XVI века. На их примере показано, как в рассматриваемый период происходит стилистическая дифференциация формирующегося литературного языка, который становится гибким и полифункциональным, обогащаясь, с одной стороны, благодаря имитации староитальянских образцов, а с другой - благодаря влиянию живых диалектов Тосканы.

Итальянский язык, история итальянского языка, союз, дискурсивный маркер, стилистическая дифференциация, литературный язык

Короткий адрес: https://sciup.org/146281236

IDR: 146281236 | УДК: 811.131.1-112

Текст научной статьи Конкуренция причинных / пояснительных союзов в итальянском языке XVI - начала XVII века

В истории итальянского языка XVI век занимает особое место. Именно начиная с эпохи Чинквеченто можно говорить не о флорентийском диалекте, а о литературном итальянском языке, обладающем такими существенными признаками, как надтерриториальность и полифункциональность. Конечно, и в староитальянскую эпоху (XIII – нач. XIV вв.) диалекты использовались не только в повседневном общении, однако староитальянская литература (литература на тосканских диалектах), при всем её богатстве и жанровом разнообразии, не имела общеитальянского значения до появления произведений Данте Алигьери, Ф. Петрарки и Дж. Боккаччо, а в последующие века (сер. XIV–XV вв.) народный язык в целом ряде речевых жанров конкурировал с латинским. Выдвижение флорентийского диалекта в качестве основы литературного языка обычно объясняется комплексом внешне- и внутрилингвистических причин. С одной стороны, фонетический консерватизм диалектов Тосканы способствовал тому, что они были, по сути, общепонятными и обеспечивали успешную коммуникацию между носителями итальянских вольгаре разных областей. С другой стороны, немалую роль сыграла популярность «Божественной комедии», «Декамерона» и «Канцоньере», в которых флорентийский диалект предстал не просто в обработанной форме (что, впрочем, не означало отсутствия полиморфии, орфографической и словообразовательной вариативности и других черт, свойственных средневековым диалектам и диалектным койне Италии), а в качестве языка новой литературной традиции европейского масштаба.

В XVI веке, с распространением книгопечатания, возникла практическая необходимость в нормализации языка. В ходе «споров о языке» (questione della lingua) была выработана модель, в соответствии с которой образцом, послужившим основой при кодификации нормы, стал узус флорентийских писателей XIV века. Это означало, что даже речь образованных флорентийцев того времени не смогла добиться статуса ориентира и что литературная норма, начиная с этого времени (и вплоть до середины XX века), превратилась в своего рода искусственный конструкт, не опирающийся на образцы живой речи. Хорошему итальянскому языку, согласно гуманисту Б. Варки [11], было не- 14 - просто научиться в письменной форме и ещё сложнее в устной: некоторым это не удавалось сделать, даже проживiшим во Флоренции пятнадцать лет («L’Ercolano», III, 8). Но образованные жители Италии XVI века, в целом, положительно восприняли и быстро освоили новый канон письменной (по преимуществу) коммуникации, чему способствовало появление практических руководств – грамматик и трактатов о языке, самым авторитетным из которых стал трактат П. Бембо «Беседы о народном языке» – Prose della volgar lingua, 1525 (в другом варианте перевода – «Рассуждения в прозе о народном языке»).

Предметом нашего внимания в данной работе станет одно из свидетельств стилистических изменений, происходивших в формирующемся итальянском литературном языке в XVI веке. Всё более широкое использование итальянского языка в произведениях разных жанров и стилистических регистров требовало расширения его стилистической «палитры». Для одних жанров – формальных или традиционно относимых к «высоким» – важными стилистическими ресурсами стали устаревшая к тому времени лексика, заимствованная из староитальянской литературной традиции, и латинизация на синтаксическом уровне. Для противоположного – сниженного – края стилистического диапазона столь же необходимым было обращение к живой диалектной стихии; так, в текстах комедий XVI века можно обнаружить значительное количество диалектных черт на разных уровнях языка [1; 2]. Комедии, сатирическая поэзия, трактаты в форме живого диалога сочинялись не только на флорентийском и других диалектах Тосканы, но и, скажем, на диалектах области Венето, а также Рима, Неаполя, Милана, но именно в случае с Тосканой влияние диалектной литературы выходило за границы региона.

Таким образом, итальянский литературный язык приблизительно начиная с XVI века демонстрирует стилистический эклектизм, основанный в одних ситуациях на намеренной архаизации и латинизации письменного узуса, а в других – на интерференции с диалектно маркированной разговорной речью [12]. То, насколько глубокое влияние вариативность в диахронии и диатопии оказала на итальянский язык, заметно в настоящее время даже на уровне лексикографической практики, когда в словарях современного итальянского языка встречаются слова и значения слов, характерные для староитальянского языка и неупотребительные в наше время. Один из ярких примеров подобной практики - включение в словари союза conciossiacosache. Этот союз, как мы увидим, не всегда выполнял собственно союзную функцию, будучи не только средством выражения синтаксической связи, но и дискурсивным маркером. В онлайн версии словаря HOEPLI (версия 2011 г.) [6] присутствуют четыре варианта данного союза (с инкорпорированной формой презенса конъюнктива глагола essere: con cio sia cosa che, conciossiache и с формой имперфекта конъюнктива: conciofossecosache, conciofosseche). В онлайн версии словаря Il Sabatini Coletti (также 2011 г.) [8] не зарегистрировано ни одной формы данного союза, хотя в более старой (2008 г.) версии на электронном (CD диск) [9] и бумажном носителях содержались те же четыре варианта союза, что и в словаре Hoepli. Любопытно, что в словаре Il Sabatini Coletti 2008 г. статья, посвященная conciossiacosache, дополнена комментарием, согласно которому этот союз давно превратился в символ стилистического педантизма и архаизации языка: ещё Витторио Альфьери (1749–1803) признавался, что выбросил в окно книгу Джованни делла Каза «Галатео», увидев, что она начинается с conciossi-acosache.

Несомненно, вопрос о том, какие лексемы включать в словарь, составитель решает, исходя не только из собственных соображений, но и из сложившейся традиции. В случае с итальянским языком лексикографы, начиная с первого издания словаря Академии делла Круска 1612 г., ориентировались на литературные образцы, в том числе (если не сказать преимущественно) несовременные, что воспринимались как один из способов сохранения культурного наследия. И всё же, на наш взгляд, фактическое стирание грани между историческим словарем и толковым словарем современного языка связано не только с устоявшейся лексикографической практикой, но и с особенностями исторического развития итальянского языка, о которых речь шла выше. Союз conciossi-acosaché заслуживает внимания уже хотя бы потому, что он, наряду с синонимичными ему perche и che , наглядно показывает, как происходит стилистическая дифференциация итальянского языка за счёт одновременного использования вариативности (о параметрах вариативности итальянского языка и истории их изучения подробнее см.: [4]).

Союзы conciossiacosache, perche и che в текстах XVI века использовались в целом ряде функций, из которых мы рассмотрим только одну, являющуюся для них общей. Речь идёт о пояснительной функции, реализуемой данными словами: а) в составе сложного предложения, когда с их помощью вводится придаточное предложение причины; б) на уровне текста, когда предложение, начинающееся с conciossiacosache, perche или che, содержит пояснение, касающееся сказанного выше, см. примеры:

-

а) Era per tutto il Ponente la favella provenzale ne' tempi, ne' quali ella fiori, in prezzo e in istima molta, e tra tutti gli altri idiomi di quelle parti di gran lunga primiera; con ciò sia cosa che ciascuno, <...> il quale bene scrivere e specialmente verseggiar volesse, quantunque egli Provenzale non fosse, lo faceva provenzalmente ([14], I, 8).

Io me gli volsi con grande còllora, perché e' mi aveva fatto adirare, e dissi: - E' mi parrа manco fatica il far quistione con esso teco,che il fare questo bastione a questa porta -. A un tratto tutt'a dua mettemmo le mani in su le nostre spade ([15], II, 86).

Conosciuto il ditto, che gli era uno scarpione, per il grande spavento e per la gelosia di me, fu per cader morto; e me lo chiedeva con gran carezze: io tanto più lo strignevo piagnendo, che non lo volevo dare a persona ([15], I, 4).

-

б) ...ma si come si vede, e voi diceste ancora, che nei poeti si truova alle volte Ella posta negli altri casi, cosí pare che si truovi eziandio Lei, nel primo caso posta, appo il Petrarca, quando e' disse:

E ciò che non è lei, già per antica usanza odia e disprezza.

Con ciò sia cosa che al verbo È solo il primo caso si dà, e dinanzi e dopo, come diede il Boccaccio, che disse: Io non ci fu' io, e ancora, E so, che tu fosti desso tu; o pure io non intendo, come queste regole si stiano ([14], III, 17).

Noi abbiamo in Italia, in exemplis, el duca di Ferrara, il quale non ha retto alli assalti de’ Viniziani nello 84, né a quelli di papa Iulio nel 10, per altre cagioni che per es- sere antiquato in quello dominio. Perché el principe na- turale ha minori cagioni e minore necessità di offendere: donde conviene che sia più amato; e se estraordinarii vi-zii non lo fanno odiare, e ragionevole che naturalmente sia benevoluto da ’ sua ([18], II).

Ah misero, sfortunato me! Che via posso imaginare per farli credere el mal mio? che d’ogni cosa e cagione ch’ella nol crede, perche, conoscendolo, e cosa impossibilissima ch ’ella non se ne movesse a compassione ([19], I, 9).

Со структурной точки зрения придаточные причины обладают значительной автономией в составе сложного предложения; в этом смысле не представляется необходимым проводить жёсткое разграничение между conciossiacosache, perche и che в союзной функции, с одной стороны, и в функции дискурсивного маркера (в данном случае – коннектора), с другой, особенно учитывая, что выделение дискурсивных маркеров на функциональных, а не формальных, основаниях позволяет включать в их число союзы [3]. Из трёх интересующих нас коннекторов в современном итальянском языке стилистически нейтральным является только perche : противоположность conciossiacosache, che в пояснительной функции встречается в неформальном дискурсе [4; 7].

Наше исследование проводилось на материале прозаических текстов XVI века (общий объём корпуса текстов – порядка 900000 слов), относящихся к разным жанрам и написанных как флорентийцами, так и представителями других диалектных зон. Задачей исследования было проанализировать дистрибуцию трёх коннекторов с пояснительным значением. Нас интересовало: а) соотносится ли предпочтение (или, наоборот, избегание) одного из коннекторов с жанрово-стилистическими характеристиками текста; б) существовала ли в XVI веке тенденция к закреплению perche в качестве базового средства выражения данного значения; и в) существуют ли явные различие между тем, какие коннекторы использует П. Бембо (автор концепции нормализации языка в духе «архаизиующего пуризма» и венецианец по рождению), и узусом его современников.

На первом этапе исследования путём автоматизированного поиска мы определили общее количество примеров, когда в выбранных для анализа текстах встречаются коннекторы conciossiacosache, perche и che. Основным недостатком автоматизированного поиска является, во-первых, невозможность отделить использование perche в качестве пояснительного коннектора / союза причины от perche в функции союза с целевым значением и в других функциях. Так, в общем числе примеров встречаются случаи употребления perche в качестве вопросительного слова, в качестве союза, вводящего косвенный вопрос, а также в качестве союза, вводящего предикативное придаточное следующего типа: La causa per la quale in Francia mutarono opinione fu perché , vedendo quel regno in stato pessimo, riputarono che ogni mutazione fatta altrove non potesse se non megliorare la condizione loro . [20]. Во всех этих случаях perche так или иначе маркирует причинно-следственные отношения, а не цель; тем не менее, при подсчёте мы учитывали только perche в функции союза причины / коннектора с пояснительным значением. Не вошли в число примеров и контексты с perche в субстантивном употреблении ( ilperche )). Во-вторых, точность поиска che зависит от издательской практики в том, что касается расстановки акцентов: не все издатели в случае с данным коннектором системно используют графему e . Существует точка зрения, что в современном языке следует противопоставлять коннектор che , характерный для разговорной речи, и che , характерный для книжного ( letterario ) стиля. Согласно Дж. Джусти [5:

743–744], первый элемент вводит «causa nuova», актуальную причину, тогда как второй служит для отсылки к «causa data», ранее известной причине. Возможно, на современном этапе имеет смысл дифференцировать эти употребления che при помощи акцента, но графическое оформление текстов XVI века не позволяет выявить подобную закономерность, и при подсчёте мы учитывали все случаи поливалентного che / che в функции пояснительного коннектора. Таким образом, вторым этапом исследования стал анализ контекстов с целью определить количество употреблений conciossiacosache, perche и che именно в интересующей нас пояснительной функции. Результаты представлены в табл.1.

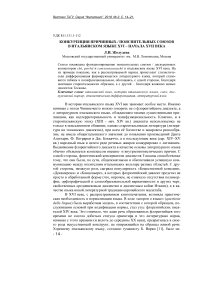

Таблица 1. Число употреблений conciossiacosache, perche и che в пояснительной функции

|

Источник |

che |

perche |

con cio sia cosa che |

|

Pietro Bembo Prose della volgar lingua |

53 |

65 |

79 |

|

Paolo Sarpi Istoria del Concilio Tridentino |

20 |

1030 |

1 |

|

Niccolò Machiavelli Il Principe |

14 |

169 |

3 |

|

Francesco Guicciardini Discorsi politici |

4 |

375 |

5 |

|

Benvenuto Cellini La vita |

71 |

768 |

0 |

|

Accademia degli Intronati Gli ingannati |

142 |

43 |

0 |

|

Niccolò Machiavelli Mandragola |

31 |

47 |

0 |

|

Alessandro Piccolomini Amor costante |

176 |

108 |

0 |

Приведённые в таблице количественные данные создают неоднородную картину. Во-первых, на общем фоне отчётливо выделяется Пьетро Бембо, единственный автор в нашем корпусе текстов, кто охотно и широко использует союз / коннектор conciossiacosache / con cio sia che ; впрочем, и che в его «Беседах о народном языке» встречается нередко. Паоло Сарпи (отметим, венецианец – как и Бембо) в своей «Истории Тридентского собора», представляющей собой весьма объёмное произведение, всего один раз употребил «книжный» коннектор (в орфографическом варианте conciosiacosa che ). Подобно современным авторам, он в абсолютном большинстве случаев предпочитает perche .

Все остальные авторы, представленные в таблице, – носители диалектов Тосканы: флорентийцы (Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини и Б. Челлини) и сиенцы – члены Академии Интронати (Академии Оглушенных), к числу которых относится и А. Пикколомини). Мы сознательно включили в корпус два текста, принадлежащих одному автору: трактат «Государь» и комедию «Мандрагора» Н. Макиавелли: это позволило подтвердить наше предположение о стилистической маркированности коннекторов conciossiacosache и che уже в XVI веке. Так, conciossiacosache трижды встречается в «Государе» и ни разу в «Мандрагоре»; с che наблюдается обратная ситуация: если в трактате этот коннектор встречается примерно в десять раз реже perche, то в комедии частотность perche выше, чем частотность che, всего в полтора раза. Что касается оставшихся двух комедий, написанных сиенскими авторами, здесь che заметно перевешивает perche , что может объясняться как спецификой авторского стиля, так и диалектным варьированием внутри Тосканы.

В «Жизни» Б. Челлини частотность che приблизительно в десять раз ниже, чем частотность perche ; такая же картина наблюдается в «Государе» Н.

Макиавелли. Оба текста относятся к тому кругу произведений, который в современной ситуации назвали бы non-fiction . Можно было бы сказать, что в стилистическом отношении сходство между «Жизнью» и «Государем» на этом заканчивается: достаточно сравнить логически выверенные, стройные, часто симметричные или ритмически организованные синтаксические периоды Н. Макиавелли и разговорный, неупорядоченный, полный субстандартных черт синтаксис Б. Челлини. И все же двух флорентийских авторов роднит ещё одна особенность: опора на живой диалект Флоренции их времени, пусть типичный для разных социальных слоев (образованного сословия в случае Н. Макиавелли и ремесленников в случае Б. Челлини).

Обоим авторам чужд пуризм в духе П. Бембо, опиравшегося на староитальянские образцы, но при этом вынужденного копировать их во многом механически. Чувство языка носителей флорентийского диалекта не позволяло им недифференцированно употреблять слова своего родного вольгаре, уже начавшие закрепляться за разными стилями (примером чему могут служить che, perche и conciossiacosache ), или же допускать ещё более явные стилистические промахи. Из-за стремления к искусственному усложнению синтаксиса в духе латинских ораторов или к украшению слога за счёт использования малоупотребительных староитальянских слов и устойчивых выражений П. Бембо порой совершал ошибки, типичные для иностранца, уже вполне уверенно пишущего на языке и убеждённого в своём владении им в совершенстве. Эти промахи оставались незаметными для многих таких же, как и он, ценителей классической староитальянской литературы, уроженцев северных и южных итальянских областей, но хорошо ощущались носителями диалектов Тосканы. Примером может послужить использование П. Бембо в «Азоланских беседах» выражений pronti cavalieri a battaglia и stare con le mani a cintola , заимствованных у Боккаччо без учёта недвусмысленного эротического подтекста [10: 84].

В случае с пояснительными коннекторами мы видим, как П. Бембо, который, в отличие от П. Сарпи с его нейтральным (порой даже протокольным) стилем, стремился максимально стилистически усовершенствовать и разнообразить свой слог, использует все три элемента, che, perche и conciossiacosache, не видя между ними сколь-нибудь значимой разницы. Этот факт подтверждается тем, что в 54-й главе III книги своего трактата П. Бембо пишет о различных употреблениях che и взаимозаменяемости этого союза с другими, в частности с perche. Как и в других случаях, венецианский гуманист опирается на прославленные образцы староитальянской литературы, невзирая на то, что за двести лет, отделяющих его эпоху от староитальянской, родной диалект Данте, Петрарки и Боккаччо пережил изменения, во многом связанные с появлением у флорентийского вольгаре таких качеств, как стилистическая гибкость и полифункциональность. Начало этому процессу было положено ещё «Тремя венцами», в особенности Боккаччо, однако в силу различий в языковой компетенции жителей разных итальянских регионов в полной мере оценить стилистическое богатство «Декамерона» и «Божественной комедии» смогли, пожалуй, только носители диалектов Тосканы. В ходе полемики о языке (questione della lingua) недостаточная чувствительность не-тосканцев к вариативности (как стилистической, так и диахронной, связанной с уходом из узуса многих староитальянских языковых особенностей) стала одним из сильных аргументов против пу ризма в духе П. Бембо и, одновременно, поводом для шуток и пародирования. К примеру, в комедии А. Пикколомини «Постоянство в любви» [19] поэт-неаполитанец мессер Лигдонио меняет в стихотворении одно слово на другое, так как первое «не встречается у Декамерона» (non l’usa la Cientonovelle), но не может ответить на вопрос слуги, кто такой этот Декамерон.

Возвращаясь к вопросу о функционировании трёх стилистически противопоставленных пояснительных коннекторов, осталось отметить, что уже в итальянской прозе XVI века наблюдается явная тенденция к преимущественному использованию perche , базового союза причины в современном итальянском языке. Дальнейшая эволюция данного участка языковой системы будет связана с развитием позиционных ограничений на использование perche , в результате чего придаточное причины в препозиции по отношению к главному предложению не сможет начинаться с этого союза; он уступит место таким элементам, как poiche, siccome, dal momento che, dato che .

Список литературы Конкуренция причинных / пояснительных союзов в итальянском языке XVI - начала XVII века

- Жолудева Л.И. Лексические тосканизмы и их функционирование в итальянских комедиях XVI века//Древняя и Новая Романия. 2017. № 19. С. 39-49.

- Жолудева Л.И. Черты диалектов Тосканы в пьесах итальянских комедиографов XVI века//Stephanos. 2016. № 18 (4). С. 105-116.

- Berruto, G. Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Roma: Carocci, 2014. 280 с.

- Giusti, G. Le frasi causali//Grande grammatica italiana di consultazione. A cura di L. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti. Bologna: Mulino, 2001. Vol. 2. С. 738-775.

- Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli. Copyright Hoepli 2011/URL: http://dizionari.repubblica.it/Italiano/(accessed at: 16.03.2018).

- Gurevich, D., Zholudeva L. Polivalencia da conjunao que/che em portugues e italiano//Gall?cia. Estudos de linguistica portuguesa e galega. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacions e Intercambio Cientifico Santiago de Compostela, 2017. С. 321-330.

- Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana/URL: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/(accessed at: 16.03.2018).

- Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana. Milano: RCS Libri SpA, 2008. .

- Trovato, P. Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 1994. 334 с.

- Varchi, B. «L’Ercolano»/URL: https://books.google.ru/books/about/L_ercolano.html?id=Pu9DAAAAcAAJ&redir_esc=y (accessed at: 16.03.2018).

- Zholudeva, L. Written and Spoken Italian in the XVI Century. The Plurality of Functional Languages and its Impact on Standardization Processes//Kompetenz -Funktion -Variation/Competencia -Funcion -Variacion: Linguistica Coseriana V/Thomas Stehl, Gerda Hasler, eds. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. С. 221-230.

- Источникипримеров

- Accademia degli Intronati Gli ingannati//Commedie del Cinquecento. A cura di Ireneo Sanesi. Vol. 1. Bari: Laterza, 1912. 410 p.

- Bembo, P. Prose della volgar lingua. . URL: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_4/t79.pdf (accessed at: 16.03.2018).

- Cellini, B. La vita. . URL: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_5/t115.pdf (accessed at: 16.03.2018).

- Guicciardini, F. Discorsi politici. A cura di Roberto Palmarocchi. Bari, Laterza, 1933. 391 p.

- Machiavelli, N. Mandragola. A cura di Guido Davico Bonino. Torino: Einaudi, 1964. 206 p.

- Machiavelli, N. Il Principe. A cura di Luigi Firpo. Torino: Einaudi, 1972. 134 p.

- Piccolomini, A. Amor costante. A cura di Nerida Newbigin. . URL: http://www-personal.usyd.edu.au/~nnew4107/Texts/Sixteenth-century_Siena_ files/PiccolominiAmorCostante.pdf (accessed at: 16.03.2018).

- Sarpi, P. «Istoria del Concilio Tridentino», seguita dalla «Vita di Padre Paolo» di Fulgenzio Micanzio. A cura di Corrado Vivanti. Torino: Einaudi, 1974. 2 vol. 745p. 1472 p.