Конкурентоспособность предприятий: сущность, критерии и факторы

Автор: Епанчинцева С.Э.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Экономика и сервис

Статья в выпуске: 2 (98), 2013 года.

Бесплатный доступ

Решение проблемы конкурентоспособности имеет большое социально-экономическое значение, в связи с чем во многих странах мира данной проблеме уделяется исключительное внимание. Понятие конкурентоспособности является универсальным и многогранным, применяется к национальной экономике, региону, отрасли, предприятию, товару. В статье приводится характеристика уровней конкурентоспособности, представляющих систему взаимосвязанных элементов. Также приведена классификация факторов, формирующих конкурентоспособность предприятий. Данная классификация необходима для проведения анализа конкурентоспособности предприятий.

Конкуренция, конкурентоспособность, уровни конкурентоспо-собности, факторы конкурентоспособности

Короткий адрес: https://sciup.org/140204641

IDR: 140204641 | УДК: 338

Текст научной статьи Конкурентоспособность предприятий: сущность, критерии и факторы

Категория конкурентоспособности в настоящее время широко применяется и носит универсальный характер. Решение проблемы конкурентоспособности определяет социальноэкономическую ситуацию в каждой стране. Принудительный характер конкуренции вынуждает производителей непрерывно укреплять свои преимущества под угрозой покинуть рынок, создавая стимул для повышения конкурентоспособности. Вместе с тем, категория конкурентоспособности может рассматриваться как основной критерий результативности деятельности субъекта. В связи с этим, все развитые страны уделяют исключительно большое внимание вопросам конкурентоспособности государства и отдельных предприятий.

Объекты и методы исследований

Объектом исследования является категория конкурентоспособности предприятия. Метод данного исследования - концептуальная попытка пересмотреть существующую литературу, исследовать результаты деятельности ученых-экономистов, провести их анализ и обобщение.

Результаты и их обсуждения

Как отметил К. А. Сагадиев, «…кон-курентоспособность, индустриально-инновационное развитие, похоже, становятся нашей промышленной религией. Под них мы подводим ресурсы, создаем институты и сейчас пора задуматься над тем, чтобы возможно эффективнее использовать имеющиеся у нас факторы производства» [1].

Многие исследователи по-разному трактуют понятие конкурентоспособности, до сих пор отсутствует однозначное ее определение. Это свидетельствует о сложности и важности проблемы, а также необходимости дальнейших теоретических и практических исследований в данной области.

Большинство авторов трактует термин «конкурентоспособность» как способность преобладать над соперниками в достижении целей. При этом многие ученые-экономисты опираются на категорию «конкуренция», определяя ее как «соревнование». Конкуренция, ее интенсивность и структура прямо влияют на конкурентоспособность, формируя ее уровень. Понятие «конкурентоспособность» является относительным, поскольку определяется всегда в сравнении с конкурентами, кроме этого, оно динамичное и оценивается на конкретный момент времени.

Согласно Р. А. Фатхутдинову, конкурентоспособность объекта находит выражение в конкурентной среде в соперничестве с аналогичными объектами. Оценивается конкурентоспособность объекта по отношению к определенному рынку или к определенному его сегменту [2].

М. И. Гельвановский дал следующее определение: «Конкурентоспособность – это понятие, которое не только более полно отражает требования рынка, но, что особо важно, ориентирует субъекты конкурентной борьбы на активные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию, укреплению, расширению» [3].

Многие исследователи термин «конкурентоспособность» очень тесно связывают с термином «конкурентное преимущество». Многие авторы отождествляют эти две категории. Знак равенства между данными понятиями имеет основание, тем не менее, между ними существует различие. По М. Портеру, «Конкурентное преимущество складывается из множества отдельных видов деятельности, входящих в состав процессов разработки, производства, маркетинга, доставки и обслуживания каждого продукта компании» [4]. Конкурентоспособность же можно рассматривать как результат наличия и применения конкурентных преимуществ.

Классификация конкурентных преимуществ предприятия осуществляется по следующим признакам: 1) в зависимости от степени устойчивости; 2) по возможности использования; 3) по масштабам функционирования предприятия.

По степени устойчивости различают конкурентные преимущества с низкой степенью (когда они легко могут быть использованы конкурентами, например, возможность применения дешевого сырья), со средней степенью устойчивости (удерживаемые более длительное время, например, налаженные каналы распределения продукции, имидж предприятия), с высокой степенью устойчивости (при которой достигнутые преимущества сохраняются продолжительное время, например, создание новых технологий, открытия и др.).

В зависимости от возможности использования выделяют реальные конкурентные преимущества, которые определяют объективную текущую позицию предприятия в конкурентной среде и потенциальные конкурентные преимущества, представляющие собой желаемую позицию предприятия в будущем.

В зависимости от масштабов деятельности предприятия различают: локальные конкурентные преимущества (созданные в пределах небольшого региона), национальные конкурентные преимущества (достигнутые в пределах государства, в котором функционирует предприятие) и глобальные конкурентные преимущества (достигнутые на мировом рынке).

Конкурентоспособность есть система, состоящая из тесно взаимосвязанных элементов. В этой связи нельзя рассматривать как обособленную категорию лишь микроуровень (конкурентоспособность хозяйствующих субъектов).

Система конкурентоспособности представляет собой иерархическую структуру, включающую микроуровень, мезоуровень и макроуровень. Конкурентоспособность предприятия не является его имманентным качеством, поскольку предприятие функционирует в системе микро- и макросреды, сформировавшейся в рамках национальной экономики, следовательно, конкурентоспособность предприятия, с одной стороны зависит от национальной экономики в целом, а с другой, определяет ее [5].

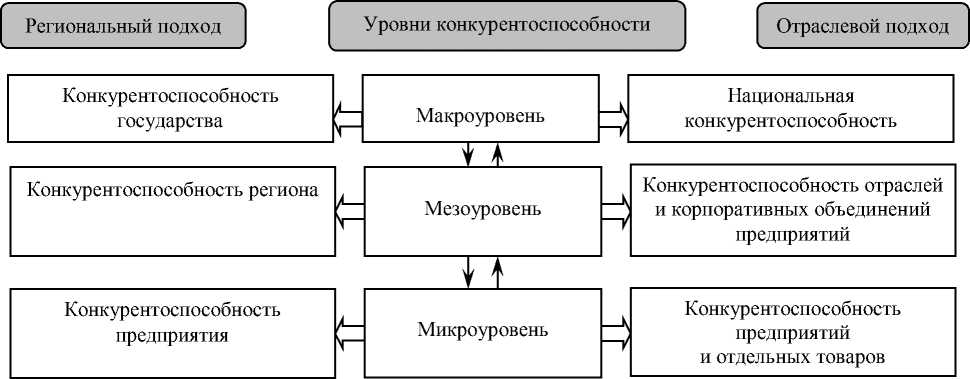

В настоящее время имеется два теоретических подхода к определению уровней конкурентоспособности: отраслевой и региональный. На рисунке 1 представлена иерархическая модель конкурентоспособности с точки зрения этих подходов.

Из рисунка 1 видно, что макроуровень конкурентоспособности представлен конкурентоспособностью страны при региональном подходе и национальной конкурентоспособностью при отраслевом подходе. Принципиального различия между данными понятиями нет. Скорее, разница между ними состоит в подходе к определению данных категорий.

Рисунок 1- Теоретические подходы к определению уровней конкурентоспособности. Примечание : составлено автором на основе анализа источников

Под конкурентоспособностью страны понимается то место, которое занимает страна в мировой экономической системе. Конкурентоспособность страны подразумевает ее возможность успешно соревноваться с другими странами. Данная категория предполагает экономическую, социальную и политическую стабильность, а также безопасность и независимость страны. Как правило, наблюдаются структурные различия в конкурентоспособности стран, поскольку отдельные отрасли в разных странах развиваются неравномерно, с определенной динамикой и перспективой. По мнению автора, конкурентоспособность страны может быть определена такими факторами, как конкурентоспособность на мировом рынке, условия спроса, наличие квалифицированной рабочей силы, налаженная инфраструктура и функционирование смежных отраслей.

Мезоуровень конкурентоспособности многими авторами представлен отраслевой или региональной конкурентоспособностью, в зависимости от поставленных целей и задач исследования. Некоторые ученые-экономисты выделяют конкурентоспособность региона в метауровень общей системы конкурентоспособности [5].

Региональная конкурентоспособность является важнейшим фактором успеха в межрегиональной конкуренции, которая неизбежно возникает в процессе развития регионов в результате неравномерности их экономического развития. Проявляется региональная конкуренция в борьбе за инвестиции, новые технологии, мобильную рабочую силу. Большинство исследователей связывают возникновение региональной конкуренции с феноменом глобализации. Кроме того, региональная конкурентоспособность наиболее актуальна для государств, в которых наблюдается значительная дифференциация регионов по социально-экономическому развитию. Среди факторов, формирующих региональную конкурентоспособность, наиболее общими выступают природноклиматические, экономико-географические, макроэкономические, политические, социально-демографические, региональные экономические, инновационные и инфраструктурные факторы [6].

Достижение конкурентоспособности страны (а также региона) обеспечивается благодаря достижению конкурентоспособности отдельных отраслей. В свою очередь, успех функционирования отрасли определяется успешной реализацией стратегии конкурентоспособности отдельных предприятий данной отрасли. М. Портер отмечает независимость от колебания мировых рынков и политики других государств как важнейший фактор конкурентоспособности отрасли. Уровень конкурентоспособности отрасли зависит от наличия отраслевой инфраструктуры, системы производственного, коммерческого, научно-технического сотрудничества и, главным образом, конкурентоспособных предприятий. При определении данного уровня оцениваются производительность труда в отрасли, наукоемкость и капиталоемкость, технический уровень продукции, возможность к модернизациям и нововведениям.

Исследования многих авторов показывают, что уровень конкурентоспособности отдельных предприятий положительно влияет на экономический рост государства. Конкуренция – тонкий и гибкий механизм управления производством, проявляющийся в его мгновенной реакции на любые изменения рыночной обстановки. В лучшем положении оказываются те предприятия, которые наиболее приспособлены к ним, то есть обладают более высокой конкурентоспособностью по сравнению с конкурентами [7].

Существует множество определений категории конкурентоспособности предприятия, каждое из которых характеризует определенный ее аспект, либо осуществляет попытку комплексной ее характеристики. По мнению автора, наиболее точно этот термин отражает следующее определение: конкурентоспособность предприятия – это результат его функционирования, характеризующий его потенциальную и реальную способность превосходить конкурентов в настоящий момент и в будущем. Приведенная трактовка конкурентоспособности предприятия сформулирована, исходя из следующих аспектов: 1) конкурентоспособность предприятия – это категория, отражающая результат его функционирования; 2) конкурентоспособность предприятия определяется с учетом потенциальных (которые могут быть реализованы) и реальных (которые фактически реализованы) возможностей предприятия; 3) конкурентоспособность устанавливается на определенный момент, т. к. это понятие динамичное, меняющееся во времени; 4) конкурентоспособность предприятия – сравнительная категория, определяемая в сопоставлении с конкурентами; 5) делается акцент на возможность в будущем превосходить конкурентов, т. к. залог предстоящего успеха предприятия – значительный конкурентный потенциал в настоящем.

Существует прямая зависимость конкурентоспособности предприятия от конкурентоспособности товаров, которые оно производит. Под конкурентоспособностью товара понимается его полезность с точки зрения потребителей. Конкурентоспособность произведенной продукции является главной составляющей конкурентоспособности предприятия. Конечная цель предприятия – получение конкурентоспособного товара. С повышением конкурентоспособности товаров возрастает спрос на них, благодаря чему увеличиваются эффект от их реализации и конкурентоспособность предприятия. И наоборот, снижение спроса на товары, производимые предприятием, уменьшает его конкурентоспособность. Формирование деятельности предприятия происходит в зависимости от реакции потребителей. Конкурентоспособность производимой продукции является необходимым условием достижения конкурентоспособности предприятия.

Для характеристики конкурентоспособности предприятия очень важен правильный выбор ее критериев. Критерии конкурентоспособности предприятия – это количественные и качественные характеристики, на основании которых оценивается конкурентоспособность данного предприятия.

Перечень критериев конкурентоспособности может различаться в зависимости от типа предприятия, вида рынка, на котором оно функционирует, от субъекта, осуществляющего оценку. По мнению автора, наиболее важным критерием конкурентоспособности предприятия выступает занимаемая им доля рынка, которая характеризует реальное положение данного предприятия. Именно на рынке выявляется фактическая конкурентоспособность предприятия, в то время как многие показатели в состоянии характеризовать лишь потенциальные его возможности, которые по каким-либо причинам могут быть нереализованными. Доля рынка, которую контролирует предприятие, характеризует проявленный результат его деятельности. Также оценочными характеристиками конкурентоспособности предприятий выступают: умение противостоять жесткой конкуренции, рост объемов продаж и прибыли, завоеванная репутация, финансовое состояние предприятия, умение превосходить конкурентов в настоящем и в перспективе.

Факторы конкурентоспособности предприятия – это те производственно-хозяйственные и социально-экономические процессы и явления, которые, оказывая воздействие на деятельность предприятия, изменяют уровень его конкурентоспособности. Влияние факторов конкурентоспособности может быть как положительным, так и отрицательным. При положительном воздействии данные факторы представляют собой конкурентные преимущества. При отрицательном – становятся проблемами для предприятия.

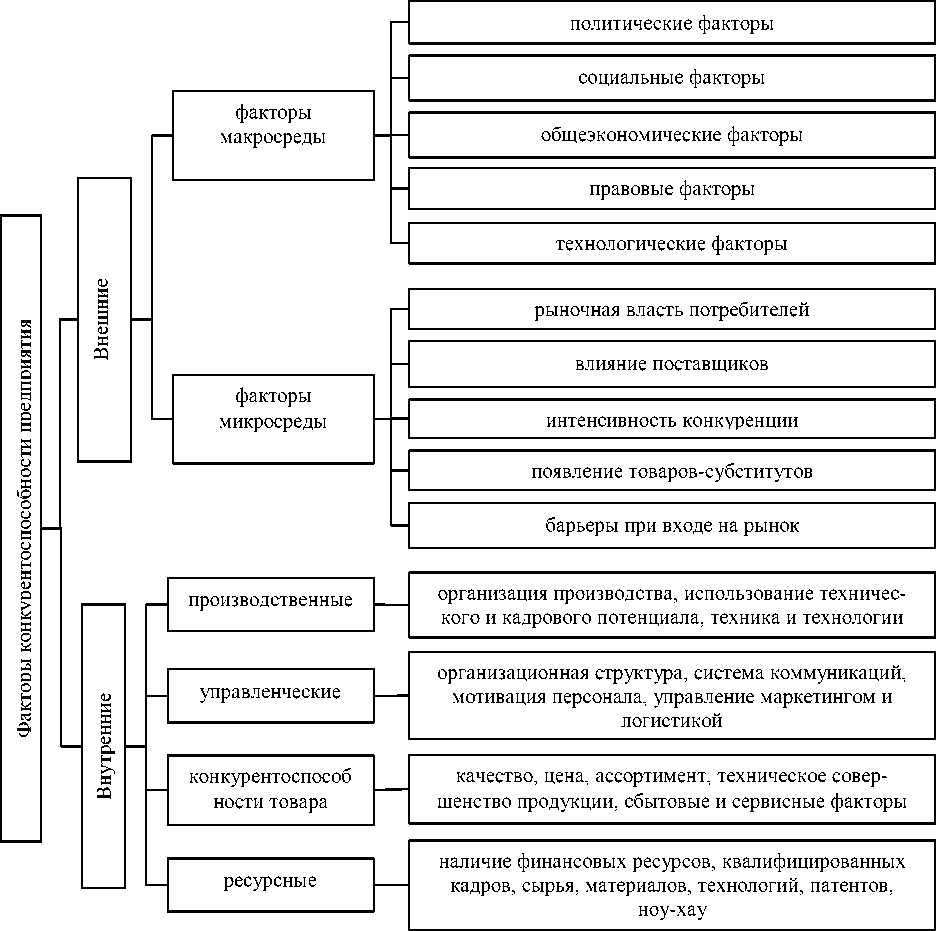

Многие ученые-экономисты предлагают деление факторов конкурентоспособности предприятий на внутренние и внешние, в зависимости от источника их возникновения. По мнению автора, так как источником внешних факторов может быть внешняя макро- и миркросреда, предлагается сделать более детальную классификацию факторов конкурентоспособности предприя- тия, разделив их на факторы внешней макросреды, внешней микросреды и внутренние факторы (рисунок 2).

Рисунок 2 - Классификация факторов конкурентоспособности предприятия. Примечание: составлено автором на основе изученных источников

Источником факторов внешней макросреды является внешнее макроокружение. Факторы внешней макросреды – это те организационно-правовые и социально-экономические отношения, которые влияют на деятельность предприятия и определенным образом формируют уровень его конкурентоспособности. К этой группе относятся политические, общеэкономические, правовые, социальные и технологические факторы. Предприятие не может регулировать данные факторы, но необходимо учитывать их воздействие, которое может быть как положительным, так и отрицательным.

К политическим факторам относятся политическая ситуация в стране, налоговая, внешнеэкономическая политика, а также политика регулирования бизнеса. Социальные факторы – это уровень и стиль жизни населения, уровень доходов, демографическая ситуация, уровень образования людей, их вкусы и предпочтения. Общеэкономические факторы включают в себя: экономическую ситуацию в стране (кризис, подъем, стабильность или спад деловой активности), перспективы роста отрасли, общее финансовое состояние (уровень инфляции, валютные курсы, ставки рефинансирования, состояние банковской системы). В число правовых факторов входят: изменение законодательства, трудовое, антимонопольное, экологическое и таможенное регулирование. Под технологическими факторами подразумевается политика в области технологий, тенденции научно-технического прогресса, скорость изменения и внедрения технологий, развитие коммуникационных технологий.

Факторы внешней микросреды – это все заинтересованные в деятельности предприятия стороны (кроме самого предприятия), т. е. внешнее микроокружение. К ним относятся факторы рынка, на котором функционирует предприятие. Данные факторы можно анализировать при помощи модели М. Портера «5 конкурентных сил». К ним относятся: интенсивность конкуренции, рыночная власть потребителей, рыночная власть поставщиков, появление товаров-заменителей, барьеры входа на рынок (т. е. новички на рынке). Данные факторы оказывают значительное непосредственное влияние на деятельность предприятия и формирование конкурентной стратегии.

Конкурентоспособность как показатель, характеризующий именно данное предприятие и позволяющий сопоставлять его с другими предприятиями, очевидно, прежде всего определяется внутренними факторами, каковыми являются ресурсы, которыми предприятие располагает [8]. Внутренним факторам принадлежит решающая роль в формировании конкурентоспособности предприятия. Кроме этого они являются управляемыми, предприятие само планирует, формирует и регулирует их.

Внутренние факторы – это критерии, определяющие способность предприятия обеспечивать свою конкурентоспособность. Они достаточно разнообразны и их можно сгруппировать следующим образом: 1) производственные факторы (уровень организации производства, использование техники и технологий, уровень технического обслуживания, производственные отношения, уровень автоматизации и механизации производства, использование технического и кадрового потенциала); 2) управленческие факторы (организационная структура, система коммуникаций, стиль управления, мотивация персо- нала, обратная связь, управление маркетингом, логистика, внешнеэкономическая деятельность организации); 3) конкурентоспособность товара (качество, ассортимент, стоимость, технический уровень выпускаемой продукции, сервисные факторы, система гарантий); 4) ресурсные факторы (наличие финансовых ресурсов, наличие и состав кадров, сырье, материалы, энергоносители, технологии, патенты, ноу-хау).

Заключение и выводы

-

1. Достижение конкурентоспособности имеет исключительно важное значение, так как является главным критерием эффективности деятельности предприятия. В настоящее время многие ученые-экономисты проводят исследования вопросов конкурентоспособности, что говорит о ее важности и сложности. На сегодняшний день отсутствует единое определение этой категории, но большинство авторов трактуют его как способность побеждать в соревновании.

-

2. Система конкурентоспособности включает макро-, мезо- и микроуровень. Все уровни находятся в тесной зависимости и определяют друг друга. Поэтому конкурентоспособность отдельных предприятий следует исследовать в системе отраслевой, региональной и национальной конкурентоспособности.

-

3. Конкурентоспособность предприятия формирует множество факторов, которые традиционно делятся на внешние и внутренние. Имеет смысл разделить внешние факторы на факторы внешней макросреды и факторы внешней микросреды, которые играют решающую роль в формировании конкурентоспособности предприятия.

Список литературы Конкурентоспособность предприятий: сущность, критерии и факторы

- Сагадиев К. А. Реформы: аналитический взгляд. -Алматы: НП ПИК «GAUHAR», 2006. -Кн. 3: (Статьи, письма, выступления, интервью). -336 с.

- Фатхутдинов Р. Н. Конкурентоспособ-ность: экономика, стратегия управления. -М.: Инфра-М, 2006. -225 с.

- Гальвановский М. И. Конкурентоспособ-ность национальной экономики и задачи государственной статистики//Вопросы статистики. -2006. -№ 1. -С. 3-13.

- Портер М. Конкурентное преимущество/Пер. с англ. Е. Калининой. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. -720 с.

- Джантемирова Д. М. Пути повышения конкурентоспособности в обрабатывающей промышленности Казахстана: Дисс.. PhD -«Экономика, теория управления». -Алматы, 2010. -124 с.

- Алимова Г. С. Исследование региональной конкурентоспособности//Вестник ОрелГИЭТ. -2011, № 1(15). -С. 45-49.

- Оразгалиева А. К. Роль и значение оценки и анализа конкурентоспособности предприятия в Казахстане//Dny vědy-2012: Materiály VIII Mezinárodní vědecko-praktická konference, Praha, 27 březen-05 dubna 2012 r. Díl 14: Ekonomické vědy. -S. 20-24.

- Зулькарнаев И. У., Ильясова Л. Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий //Маркетинг в России и за рубежом. -2001, № 4. -Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-4/04.shtml