Конкурентоспособность Российской медицинской науки: состояние, проблемы, перспективы

Автор: Меркулов Игорь александрович I.A.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Передовая статья

Статья в выпуске: 3 (11), 2012 года.

Бесплатный доступ

Во всех программных документах, определяющих развитие науки в России до 2020 года, поставлена задача выведения конкурентоспособности национальных университетов, исследовательских центров и научных групп на мировой уровень. Для этого важно прийти к осознанию необходимости принятия общепризнанных международных критериев оценки деятельности ученого и поддерживать самые высокие стандарты образования и исследовательской деятельности в стране. В статье, на основе материалов международной конференции «Science online: электронные информационные ресурсы для науки и образования», а также публикаций в периодических изданиях и Интернете, представлены результаты анализа соответствия мировому уровню качества и результативности научных, в том числе медицинских, исследований, проводимых в России.

Библиометрические показатели, публикационная активность, цитируемость

Короткий адрес: https://sciup.org/14338438

IDR: 14338438

Текст обзорной статьи Конкурентоспособность Российской медицинской науки: состояние, проблемы, перспективы

С 19 по 26 мая 2012 г. в испанском городе Ла-Пинеда проходила шестнадцатая международная конференция «Science online: электронные информационные ресурсы для науки и образования». Организатор конференции – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский информационный портал в области науки, технологий, медицины и образования. Начиная с 2003 года, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU дважды в год проводит конференции с аналогичным названием, которые являются одним из самых авторитетных специализированных Российс- ких мероприятий для профессионалов, работающих в области информационного обеспечения академических и прикладных исследований, образования, анализа и статистики науки.

Тематика конференции затрагивала вполне прикладные вопросы наукометрии и библиометрии, но акценты в большинстве презентаций менялись в процессе конференции, что внесло значительное оживление и дискуссии, а также изменило значимость всей конференции. Констатация смены государственной политики в области науки и образования, сопровождаемая надеждой на изменение сложившегося в настоящее время печального состояния, как в науке, так и в образовании, была отмечена в выступлениях большинства участников конференции. И тот факт, что в день инаугурации Президент России подписал указ о науке, говорит, с одной стороны, о реальном знании проблемы руководством страны, а с другой – о стремлении изменить плачевное состояние отечественной науки, в том числе и медицинской.

Речь идет об Указе Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года [1]. Стоит отметить, что сам Указ имеет отношение не только к науке и образованию, но затрагивает проблемы инновационной сферы и программы в области инновационного предпринимательства. Это следует из того, как распределяются приоритеты финансирования: инженерное, медицина и естественно-научные направления получают финансовое преимущество. Почему выделяются именно данные научно-практические области? Видимо, потому, что в настоящее время 51% аспирантов в РФ – это экономисты, а если прибавить социологов и психологов, то возникает вопрос: а кто в стране начнет заниматься инженерным и технологическим предпринимательством, а также медициной?

Несомненно, важным пунктом Указа является то, что финансирование науки будет преимущественно распределяться не в академии, а в университетскую модель. Но, в свою очередь, университеты должны поменять формат классического университета на формат предпринимательского, потому что так работает современный мир. Уже к октябрю данного года планируется выбрать 100 наиболее успешных государственных ВУЗов, финансирование которых из государственного бюджета составит 30 млрд рублей ежегодно в течение 3-х лет!

Что же сенсационного произошло в последнее время, вызвавшее столь важные изменения в сложившейся системе науки и образования? По-видимому, главной причиной являются удручающие результаты оценки реальной отдачи от финансовых вложений в науку. Какова рентабельность вложенных в российскую науку инвестиций? Перечислим несколько наиболее известных результатов анализа расхода госфинансов, опубликованных за последние 2 года.

Проверки Росфиннадзора, проведенные в 2010 году, оценили ущерб от неэффективного использования госрасходов на НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторс- кие и технологические работы) в 2009 году в 480,1 млн рублей. Экспертиза научных отчетов показала, что никакой научной ценности они не представляют, их содержание неактуально и не соответствует поставленным целям НИОКР. Еще одна проблема, на которую указывает Росфиннадзор – отсутствие запатентованных результатов НИОКР. В 2009 г. было заключено 1586 госконтрактов на 6,2 млрд рублей, их результатом стали всего лишь два программных обеспечения стоимостью 30 млн рублей, но и они оказались не зарегистрированы в Роспатенте [2].

В феврале 2012 года аудиторами счетной палаты озвучено: расходы на Российскую науку и инновации с 2002 по 2010 годы возросли многократно, не менее чем в 6 раз, но это не привело ни к росту ВВП, ни к увеличению числа научных публикаций и патентов. В тоже время, увеличение расходов на НИОКР на 15% приносит в других странах дополнительный 1% к росту ВВП. Эксперты уверены, что проблема – в невостребованности научных разработок бизнесом [3].

15-16 мая 2012 года в МФТИ (г. Долгопрудный) проходила II международная конференция «Модели инновационного развития фармацевтической и медицинской промышленности на базе университетов, как интеграторов науки и индустрии» [4]. В состав Оргкомитета конференции вошли представители Минпромторга и Минздравсоцразвития России, Российской венчурной компании, ОАО «Роснано», кластера «Биологические и медицинские технологии» Фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. Присутствовали люди, которые 5-6 лет назад получили миллиарды рублей российских налогоплательщиков с целью инновационного развития экономики России. И эти специалисты сказали: «у нас не получилось ничего, т.к. российской инновационной экосистеме не хватило научных заделов».

Еще одна неприятность – это откровенность ОАО «Роснано», которая была опубликована 14 марта: индикаторные показатели, установленные для «Роснано» к 2015 году, выполнены быть не могут. Почему? Обратимся к первоисточнику: «Роснано» исполнилось пять лет. Рождение было громким, в нем участвовали даже первые лица государства. Наноразработкам были выданы многообещающие авансы и огромные деньги. Сейчас «Роснано» реализует

120 проектов на общую сумму почти 450 млрд рублей, из которых доля корпорации – около 170 млрд, остальное принес бизнес. Это крайне важно. Ведь перед «Роснано» ставилась задача не просто вложить средства из государственного кошелька, а привлечь в отрасль «кровные» деньги частника.

Однако есть тенденция, которую исполнительный директор Национального электронноинформационного консорциума Александр Кузнецов назвал удручающей: «Из-под нашего нано уходит фундамент». Статьи российских ученых в области нанотехнологий мало интересны зарубежным коллегам, что подтверждает такой важнейший в науке показатель, как индекс цитирования. За последние 5 лет лишь 22 отечественные статьи цитировались всего 15 раз. Что касается наших публикаций, то их вклад в мировую нанобиблиотеку составляет менее трех процентов. И совсем плохая ситуация, по словам А.И. Кузнецова, с патентами. Их максимум пришелся на 2009 год, когда было получено 160 патентов, но уже через год произошел спад до 40. И далее, по словам председателя Научно-технического совета Роснано, академика РАН Михаила Алфимова, строящиеся новые заводы соответствуют самому последнему слову науки и техники, но проблема в том, что они созданы по проектам, которые разработаны довольно давно. По сути, экспертам «Роснано» были предъявлены не результаты новейших исследований, а уже разработанные и вышедшие ранее опытные образцы изделий и даже малосерийные технологии. Можно сказать, что сливки сняты, глубоко проработанные проекты практически все выбраны. Цель «Роснано» – создать в стране наноиндустрию и обеспечить к 2015 году объем продаж на сумму 900 млрд рублей. С учетом того, что нет российских разработок должного уровня, по-видимому, придется воспользоваться зарубежной научной базой [5].

Как же выглядит наша медицинская наука? В докладе Н.Г. Кураковой (ЦНИИ организации и информации здравоохранения, Управление инновационного развития науки РАМН) были представлены результаты комплексного аудита исследовательских компетенций Российской академии медицинских наук и мировых научно-технологических трендов в области клинической медицины, полученных с использованием InCites и SciVal Spotlight и системы семантического поиска Illumin 8 [6].

В Российскую академию медицинских наук входит 52 научно-исследовательских учреждения с общим годовым бюджетом 5,6 млрд рублей. Публикации ученых РАМН цитируются только в 13-ти из 1270 областей клинической медицины, т.е. только в 13, из более чем 1200 научных медицинских фронтов, выполняются научные работы на мировом уровне.

Не способствует благоприятному состоянию и разрозненность медицинской науки в России. В РАМН – 52 НИУ, в Минздраве России – 77 НИИ плюс 50 медицинских ВУЗов, в ФМБА России – 31 НИИ, кроме того, НИИ и ВУЗы имеются в Росздравнадзоре и в Роспотребнадзоре. Что значит ведомственная подчиненность научного центра? Это разные бюджеты, разная политика, как правило, не согласованная друг с другом, и, как следствие, – это дублирование исследовательских тематик, но главное – это исключение объективности экспертных оценок. Потому что каждый эксперт будет отстаивать исследовательские концепции своего ведомства. Да и какими критериями можно оценивать эффективность научного коллектива и сравнивать их между собой? К 2015 году ожидается выход в печать до 1 млн публикаций по биомедицине ежегодно. Трудно представить, чтобы назначенные эксперты могли ознакомиться, проанализировать и дать экспертную оценку такому объему опубликованных данных. Тем более, личного экспертного мнения явно недостаточно для гарантий эффективного использования финансовых ресурсов, выделяемых на науку.

До последнего времени российские научные учреждения оценивали по 100 базовым критериям, к которым прибавляли 35 критериев РАМН и еще 50 традиционных статистических медицинских критериев. Итого, типовая методика оценки работы научного учреждения основана на 185 критериях. Понять по этой методике, что есть наша наука в мировом сообществе и каков реальный ее уровень очень сложно.

Для того, чтобы ответить на данные вопросы, необходимо принять те стандарты, которыми пользуется современный научный мир, определив место российской науки в нем. «Должен оцениваться уровень научных исследований, – заявил в одном из интервью бывший министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, – причем по критериям, хорошо известным в мировой науке. Среди них – число публикаций и индекс цитирования научных статей».

В соответствии с Правилами оценки результативности деятельности научных организа- ций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения», предполагается оценка научного потенциала и эффективности научных исследований организаций, подведомственных Минздравсоцразвития России, по следующим основным критериям: публикационная активность и активность создания объектов интеллектуальной собственности [7].

В 2008 году в отчет Национального научного фонда США впервые были включены сведения о количестве высоко цитируемых статей ученых разных стран мира. Высоко цитируемая статья – это статья, входящая в 1% наиболее цитируемых статей. Эта база также включает данные об организациях, в которых работают ученые – авторы наиболее высоко цитируемых публикаций. По состоянию на 20.12.2010 г. в эту базу данных вошла 1021 отечественная высоко цитируемая статья по всем существующим направлениям. РАМН за период с 1.01.2000 - 31.10.2010 гг. представлена всего 20 высоко цитируемыми статьями (табл.). При этом все статьи написаны в соавторстве с зарубежными коллегами. В результате РАМН занимает 1109-й ранг из 4339 высоко цитируемых организаций мира [8].

Анализируя вышедшие публикации, следует сказать, что в них представлены материалы не фундаментальных или высокотехнологичных

Таблица

Долевое участие российских авторов в цитируемых статьях

(Данные В.В. Пислякова. НИУ "Высшая школа экономики", Москва).

Закономерным следствием столь скромного присутствия российских исследовательских публикаций медицинской тематики в международных базах данных являются крайне низкие рейтинги российских исследовательских и образовательных организаций. По данным рейтинга научных организаций здравоохранения, опубликованного в отчете SIR за 2010 год, Российская академия медицинских наук занимает 658-е место в рейтинге профессиональных медицинских организаций, в то время как, например, университетский госпиталь Cleveland (США) имеет 358-е место [10].

По данным ScimagoJR, в общем публикационном потоке РФ работы медицинской тематики составляют лишь 3% и существенно уступают таким дисциплинам, как физика и химия [10]. В США, в отличие от России, доля публикаций медицинской тематики – самая значительная. Практически идентичная ситуация наблюдается во всех развитых странах.

База данных Web of Science практически «не видит», за редким исключением, российские медицинские периодические издания. На сегодняшний день только 8 отечественных журналов по медицине признаны профессиональными и авторитетными. Значительно шире российская медицинская периодика представлена в европейской базе Scopus (44 наименования журналов обрабатываются в настоящее время и в дополнение к ним еще имеются архивные выпуски 20 наименований) [11]. Перечень российских медицинских журналов в базах данных SCOPUS и Web of Science можно найти на сайте журнала «Менеджер здраво- охранения» (.

Как решимость использовать данные оценочные показатели стоит рассматривать слова вице-премьера Сергея Иванова на коллегии МОН 19 марта 2010 г: «Государство намерено поддерживать только те научные работы, результаты которых могут быть оформлены в виде научных публикаций с высоким уровнем цитируемости. Помогать и поддерживать мы будем только сильные вузы, а не все подряд». В связи с изменением системы бюджетного финансирования науки, предполагающим приоритетное финансирование лабораторий, работающих на мировом уровне, закономерно возникает вопрос: как же найти ученых и коллективы, способных выполнять достойные научные исследования?

В докладе Л.А. Цветковой (Всероссийский институт научной и технической информации РАН, Москва) были представлены результаты анализа влиятельности и соответствия мировому уровню публикаций ученых Российской академии медицинских наук, проиндексированных в общепринятых международных индексах цитирования Web of Science и Scopus. За период 2005-2010 гг. сотрудниками различных исследовательских учреждений РАМН было опубликовано около 15 тысяч работ, представленных в международных базах данных Web of Science и Scopus [12]. В качестве инструментов анализа использованы два аналитических приложения – InCites (производитель – компания Tomson Reuters) и SciVal Spotlight (компания Elsevier), предполагающие несколько отличные критерии оценки эффективности ученого. InCites в качестве основного критерия эффективности ученого использует показатель нормированного цитирования. Значение этого показателя от 1 и выше говорит о высоком мировом уровне исследований, выполняемых данным ученым. Этот инструмент позволил выделить 9 имен российских ученых за последние 5 лет, которые удовлетворяют критерию мирового уровня.

Более сложный показатель SciVal Spotlight в качестве критерия «выполнения исследований на мировом уровне» использует показатель «количество статей в Scopus, вошедшие в компетенции», т.е. учитывается не только количество статей автора и количество цитат, полученных на эти публикации, а также тематическое соответствие исследования динамично развивающемуся направлению глобальной науки. Этому критерию соответствуют 37 сотрудников РАМН.

Сравнивая оба списка отмеченных ученых

РАМН, выявлено, что в обоих присутствуют 3 фамилии. Все авторы развивают одно направление и работают в одном учреждении – Центре психического здоровья РАМН: С.Г. Вор-санова, И.Ю. Юров и Ю.Б. Юров. Ими создана научно-практическая школа по молекулярноцитогенетической диагностике наследственных болезней. За достижения в области медицинской генетики С.Г. Ворсанова, руководитель этой научной группы, объявлена Европейским экспертом по молекулярно-цитогенетической диагностике. Ворсанова С.Г. – член редколлегий ведущих международных журналов по педиатрической неврологии и генетике "Journal Pediatric Neurology", "Journal Pediatric Genetics" и по молекулярной цитогенетике "Molecular Cytogenetics".

Еще один инструмент, который помогает выделять ученых, способных вести исследования на мировом уровне – это разработанный компанией Tomson Reuters индекс ESI. Согласно методологии, «коллективами, способными на выполнение исследований на мировом уровне» являются научные группы, участвующие в формировании фронтов исследований. В частности, на 1 февраля 2012 г. выделено 1270 фронтов по клинической медицине. Как было отмечено выше, обнаружено только 13 фронтов, в которых участвуют ученые РАМН. Значимость данного аналитического инструмента определяется тем, что из всего мирового сообщества важно уметь выделять не отдельных успешных ученых или научные учреждения, а научные группы, поскольку, в мире единицей финансирования является именно научная группа: лаборатория, кафедра, проблемная группа и т.д.

В результате использования 3-х выше представленных инструментов оценки, выявлено 13 коллективов, «способных на выполнение исследований мирового уровня», из следующих НИИ РАМН: Научный центр психического здоровья РАМН, Научный центр неврологии РАМН, НИИ фармакологии СО РАМН, Научный центр здоровья детей РАМН, Гематологический научный центр РАМН (ныне Минздравсоцразвития России), НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН, НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Медико-генетический научный центр РАМН, НИИ терапии СО РАМН, НИИ Ревматологии РАМН, НИИ физиологии СО РАМН, НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН.

Используя вышеперечисленные аналитические показатели научной эффективности сотрудников и научных групп РАМН, проанализировав, хоть и не высокую, публикационную активность, удалось определить качество публикаций, т.е. степень соответствия мировому уровню научных исследований в отдельных областях медицины.

Выше мирового уровня:

-

• Онкология (3,34)

-

• Пульмонология (2,10)

-

• Эндокринология (2,32)

Мировой уровень

-

• Урология (1,42)

-

• Инфекционные болезни (1,34)

-

• Радиология и ядерная медицина (1,34) Ниже мирового уровня:

-

• Трансплантология (0,33)

-

• Кардиология (0,11)…. и все остальные (в скобках указан среднемировой показатель цитирования статей по данному направлению исследований в Web of Science, принятый за 1).

С чем связаны единичные «истории успеха» прорыва российских научных центров? Национальным лидером по цитируемости в онкологии является Кемеровская медицинская академия. Получила 722 ссылки, в 2,5 раза опередив совокупную цитируемость публикаций РОНЦ им. Н.Н. Блохина (271 цитат). Рецепт успеха: всего одна совместная с Гарвардским университетом публикация.

Почетное звание «Выдающийся ученый Европы» получил никому не известный ученый РАМН Г.Н. Зюськов. Отличительная компетенция, присвоенная SciVal. Ученый имеет чуть более 20 статей в Scopus и Web of Science, менее 5 цитирований, однако направление его исследований релевантно восходящему мировому тренду.

Мировыми лидерами по цитированию в России, как было уже отмечено, являются сотрудники НЦ Психического здоровья РАМН С.Г. Ворсанова и Ю.И. Юров, которые учредили уникальный международный журнал «Молекулярная цитогенетика».

Обобщая опыт отечественных ученых, можно выделить следующие пути достижения успеха:

-

- проведение совместной работы с авторитетными в научном мире исследовательскими центрами;

-

- акцент на исследованиях в направлениях, наиболее востребованных в настоящее время в мире;

-

- создание международного журнала, публикующего работы в новых областях науки;

-

- исследования в направлении, которое в ближайшей перспективе может стать прорывом в науке.

Ни одна другая область науки не оказывает непосредственного влияния на уровень и продолжительность жизни граждан страны так, как медицина. Что мы имеем? Из доклада Н.Г. Кура-ковой, по данным ВОЗ в 2011 г. из 199 рейтингуемых стран Россия – на 67 месте в категории смертности от инфекционных заболеваний. По смертности от болезней органов дыхания мы на 197 месте, от онкологических заболеваний – на 198, а от болезней сердечно-сосудистой системы на последнем – 199 месте в мире! [13]

Не менее грустные данные представлены директором Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисой Попович 10 января 2012 г. [14]: «В мире сейчас колоссальный рывок в здравоохранении. А мы находимся на пороге демографической катастрофы или уже в нее вошли. Меры, которыми нужно спасать российское здравоохранение, должны быть экстренными и очень серьезными. Это значит, что нам нужно менять свою модель организации здравоохранения. В Коста-Рике ВВП на душу населения меньше, чем у России в два раза, но там в полтора раза больше тратят на здравоохранение, да и показатели здоровья значительно лучше. Куба тратит больше, хотя ВВП тоже приблизительно половина от нашего. По бесплатным лекарствам ситуация очень показательна. ВВП на душу населения у нас и в Польше одинаковый, но Польша в четыре раза больше тратит на бесплатные лекарства. ВВП на душу населения в Германии в два раза больше, чем в России, но она тратит на бесплатные лекарства для населения в 16 раз больше».

17 августа 2012 г. агентство Bloomberg составило рейтинг состояния здоровья жителей разных стран [15]. Россия в списке из 145 позиций заняла 97-е место. Мы оказались между Восточным Тимором и Ираком. Украина топчется рядом с нами – на 99-м месте, – между Ираком и Пакистаном. Стоит отметить, что некоторые бывшие республики Союза обошли Россию по уровню здоровья. Эстония – на 57-м месте, Грузия – на 71-м, Армения и Латвия – на 79-м месте. Литва заняла 81-ю позицию, Таджикистан – 84-ю, Узбекистан – 85-ю и Азербайджан – 87-ю. У нашей «соседки», Республики Беларусь, дела идут чуть получше, чем у нас, – она на 91-м мес- те. Худшие показатели только у Туркменистана (104-е место) и Казахстана (111-е).

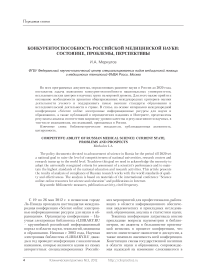

В Указе о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки намечены задачи по вхождению не менее 5-ти Российских ВУЗов в 100 лучших университетов мира (в 2009 г. ни одного российского университета не входило в 200 лучших университетов мира) и увеличению числа публикаций в базе данных Web of Science до 2,44% от общего количества к 2020 году. В 2010-2011 гг. в среднем около 2 млн статей опубликованы в Web of Science, при этом относительный процент публикаций России к общему количеству публикаций падает год от года (рис. 1).

В 2011 г. в России опубликовано около 33 000 статей, что составляет 1,68% от общего количества статей, вышедших в мире. Т.е., с учетом требуемых 2,44%, в России должно публиковаться порядка 50 000 статей в Web of Science. Пока по числу публикаций мы находимся на 9 месте, по индексу цитирования – на 15. Но самый грустный показатель другой – 120-е место в мире по числу ссылок на одну опубликованную статью [16].

Для изменения ситуации с представленностью российских публикаций в международных базах данных публикационная стратегия отдельных ученых и научных коллективов должна сводиться к:

-

• осознанию необходимости принять международные критерии оценки деятельности ученого;

-

• оперативному опубликованию результатов исследований в отечественных и зарубежных журналах преимущественно с высоким импакт-фактором;

-

• сотрудничеству с зарубежными партнерами и подготовке совместных публикаций в

1865 1*6 1*7 1*6 1«W 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2006 2010 2011 2012

Рис. 1. Количество публикаций российских ученых в международной базе данных Web of Science (Данные П.Е. Касьянова (Thomson Reuters, г. Москва).

международных журналах с высоким импакт-фактором;

-

• использованию стандартов перевода на английский язык названия российского исследовательского или образовательного института, а также собственной фамилии;

-

• созданию англоязычного веб-сайта организации.

Национальная система оценки научных исследований существует практически во всех развитых странах, и уже давно. Периодичность проведения оценок – раз в 5-7 лет. (В России планируется раз в 5 лет). В частности, в Великобритании оценка университетов на национальном уровне проводилась уже 6 раз, начиная с 1986 г. Последний раз – в 2008 году. С 2010 г. и по 2014 гг. будет работать новая система оценки, в которой еще больше возрастает роль количественных показателей.

Для того, чтобы реально изменить сложившуюся ситуацию с наукой в нашей стране, важно осознать необходимость принятия общепризнанных международных критериев оценки деятельности ученого, и поддерживать самые высокие стандарты образования и исследовательской деятельности в стране. Исследователю любого уровня, от студента до руководителя организации, в любой момент необходима достоверная информация о том, что в мире сейчас актуально, т.е. в какие области целесообразно вкладывать силы, время, деньги и где стоит ожидать финансовый и научный результат. Как и на основе чего принимать управленческие решения менеджерам и руководителям в науке? Какие ученые в стране и в мире работают эффективно в интересующей области и как можно организовать сотрудничество и получить негосударственное финансирование? Большое значение имеет понимание того, где нужно и где не нужно публиковаться. Как правильно оформить пристатейную библиографию, принятую для конкретного журнала? По статистике, в 95% случаев причина отказа русскому ученому в публикации – это неправильно оформленная библиография.

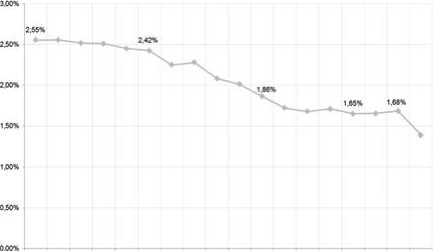

Ключевое место в этом процессе занимают платформы для поиска научной библиографической информации Web of Knowledge (производитель – компания Tomson Reuters) и Science Direct (компания Elsevier) и различные продукты этих производителей для аналитической работы с базой данных. К примеру, после подписки на Web of Science в Высшей школе

Рис. 2. Увеличение публикационной активности и цитируемости в Высшей школе экономики после подписки на Web of Science (Данные П.Е. Касьянова (Thomson Reuters, г. Москва)

экономики на 2 порядка увеличилась публикационная активность за 6 лет и на 2 порядка увеличилась цитируемость за 5 лет (рис. 2). МИФИ в 2010 г. осуществил подписку на Web of Science, в результате в 2 раза выросла публикационная активность и цитируемость ученых университета. Сибирский Федеральный университет после подписки на Web of Science в 1,5 раза увеличил количество публикуемых статей [17]. В этом аспекте совершенно изменилась роль библиотекаря учреждения. Студент, преподаватель, ученый, эксперт и руководитель за любой информацией обращаются в библиотеку. Главным инструментом работы библиотекаря становится компьютер и база данных. Фактически библиотекарь становится информатистом.

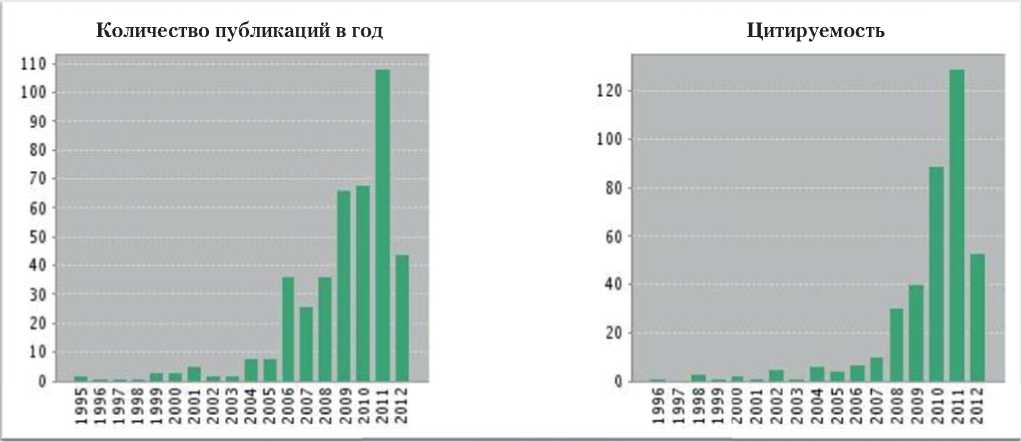

А что же есть у нас в России? В России порядка 10-ти лет назад образовалась электронная библиотека. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 15,6 млн научных статей и публикаций (рис. 3). На платформе eLIBRARY.RU в настоящее время доступны электронные версии более 3300 российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.

Вполне резонно возникает вопрос о целесообразности существования РИНЦ. Не будем ли мы таким образом самоустраняться от международных информационных баз. И не стоит ли пойти по пути, по которому в 80-м году пошла Голландия, запретив своим ученым печататься на голландском языке, а только на английском. В 90-е годы к этому пришли Германия, Франция, Япония. А в 1998 году Китай обязал всех своих ученых создавать параллельные английские варианты статей. Но в настоящее время более 90% статей наши ученые пишут на русском языке и для многих свободное владений английским языком – пока вопрос будущего. Так что создание и развитие Российской информационной базы стоит рассматривать как этап интернационализации российской науки.

Кратко стоит остановиться на стартовых позициях российской науки в борьбе за конкурентоспособность. Во-первых, это несопоставимость бюджетов: бюджет Национального инсти-

■ Аннотации

■ Полные тексты

тута здоровья США составляет $32 млрд в год, бюджет биомедицинского кластера Сколково – $60 млн , бюджет РАМН – $196 млн и, как было отмечено выше, планируется выделение 30 млрд руб. ежегодно в течение 3-х лет на 100 лучших университетов России [18]. Несмотря на огромные, казалось бы, субсидии для наших университетов, несопоставимость финансовых возможностей позволяет с осторожностью говорить об их конкурентоспособности в мировой науке.

Далее, наличие и финансовые ресурсы Эн-даумент-фондов университетов. Эндаумент-фонд Гарварда – $25,6 млрд (33% бюджета университета), Йоля – $16,3 млрд (35% бюджета университета), Стэнфорда – $12,6 млрд (23% бюджета университета), Принстона – $12,6 млрд (47% бюджета университета). Что значит иметь эндаумент-фонд для университета? Это возможность привлекать на работу лучших преподавателей, оплачивать обучение одаренных студентов, приобретать оборудование, создавать новые лаборатории и т.д [6].

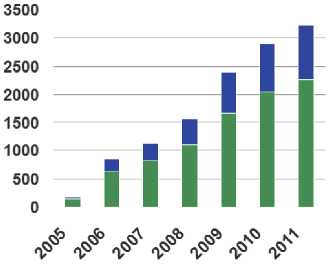

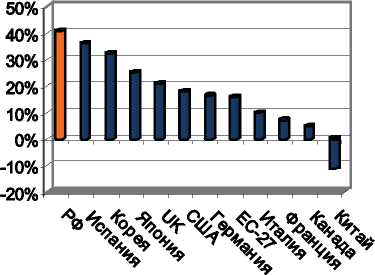

Чем еще вопрос финансирования отличает нас от западных стран? Доля ВВП, идущая на науку, мала по сравнению с другими странами: примерно в 2 - 2,5 раза ниже, чем в Великобритании и в США. Средние затраты на одного ученого ($50 000) очень низкие для сегодняшнего дня, примерно в 4 - 5 раз ниже, чем в среднем по Евросоюзу, в Великобритании и в США. Промышленность не участвует в должной мере в формировании бюджета на науку. Доля промышленности в бюджете на науку в России – 27% по сравнению с 60-70% в западных странах. Но есть положительные сдвиги в распределении бюджета. За последнее время наш бюджет на науку растет быстрее, чем в других странах (рис. 4).

Увеличение бюджета в России, по сравнению с 2005 годом, составило 41%. Это самый высокий показатель в мире. Рост затрат на одного ученого – 47%. Абсолютные затраты на поддержку науки ($23 млрд) в России в 15 раз ниже, чем в США, но выше, чем в среднем по Евросоюзу ($9,7 млрд) [19]. Данная ситуация

Рис. 4. Рост бюджета на науку в развитых странах мира, 2005-2008 гг.

(Данные И.К. Разумовой. Национальный электронноинформационный консорциум НЭИКОН, Санкт-Петербург)

напоминает ситуацию, сложившуюся в здравоохранении, когда рост финансирования, что парадоксально, не приводит к повышению ожидаемых показателей, а наоборот, вызывает снижение качественных критериев. Только ли дело в финансировании?

Следующий вопрос – нагрузка преподавателей. В российских медицинских ВУЗах преподавательская нагрузка профессора в среднем 990-1200 часов. Для примера: в Массачусетском технологическом институте – не более 240 часов [6]. Конечно же, преподавание – важный компонент работы профессора, но сегодня основной критерий оценки вузовского профессора в мировой практике – его научные результаты. Глобально конкурентоспособный профессор должен проводить исследования международного уровня, то есть такие, которые будут востребованы и будут цитироваться коллегами по всему миру [20].

Очевидно, что медицинская, впрочем, как и вся наука, и практическое здравоохранение в России, переживают кризис, и выход из него возможен в случае разработки, а главное – действительной реализации комплекса мер, включающих значительное повышение уровня образования в школе и в ВУЗе, переоценку роли науки в нашей стране.

Список литературы Конкурентоспособность Российской медицинской науки: состояние, проблемы, перспективы

- Указ Президента Российской федерации В.В. Путина «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599. Собрание законодательства Российской Федерации ст. 2336.

- Еникеева А. Средняя аспирантура по больнице. Наука и технологии России. [Интернет]. 2010. URL:http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no =35896.

- Резникова А., Петлевой В. «Инновации впустую», РБК daily, №23, 09.02.2012, с.3.

- http://pharmcluster.ru/our_events/events 2012/konferentsiya-2012/programma.

- Медведев Ю. Сливки сняли. Отечественная наука не может обеспечить «Роснано» новыми проектами. «Российская газета» -Федеральный выпуск № 5728 (55).

- http//elibrary.ru/projects/conference/spain 2012/presentations/Kurakova.ppt

- Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 15, ст. 1841.

- Стародубов В.И., Куракова Н.Г., Цветкова Л.А. Новые критерии результативности академической и вузовской медицинской науки в России. Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». №2 2011(18.31.05.2011 г. http://vestnik.mednet.ru.

- http://clinicaltrials.gov/

- Стерлигов И. Сильные и слабые направления российской науки. Библиометрический анализ. [Интернет]. 19 марта 2010. URL:http://blogs.strf.ru/blog/20.html.

- Стародубов В.И., Куракова Н.Г., Цветкова Л.А., Маркусова В.А. Российская медицинская наука в зеркале международного и отечественного цитирования//Менеджер здравоохранения 2011. № 1. С. 6-20

- http://elibrar y.ru/projects/conference/spain2012/presentations/tsvetkova.ppt

- http://elibrar y.ru/projects/conference/spain2012/seminar_12_1_program.asp

- http://healtheconomics.ru/index.php?Itemid=107&catid=1:latest-news&id =13167:2012-01-17-12-23-09&option=com_content&view=article.

- http://gtmarket.ru/news/2012/08/17/4899.

- Ranking of Research Institutions SIR World Report 2010 Health Sciences [Internet]. (2007). SCImago Journal & Country Rank. [Retrieved December 2010; cited 2010 Dec 27]. Available from: http://www.scimagojr.com.

- Ranking of Research Institutions SIR World Report 2010 Health Sciences [Internet]. (2007). SCImago Journal & Country Rank. [Retrieved December 2010; cited 2010 Dec 27]. Available from: http://www.scimagojr.com

- http://www.eurekanet.ru/res_ru/0_hfile_1839_1.doc

- http://elibrary.ru/projects/conference/morocco2010/presentations/Razumova_Morocco_SCIENCE.ppt

- Чечель А., Товкайло М. Эффективность госрасходов на НИОКР практически равна нулю//Ведомости, 17.01.2011г.