«Конноголовые» жезлы и культ конской головы в Северо-Западной Азии во II тыс. до н.э

Автор: Ковтун И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена семантике жезлов со скульптурным изображением головы коня. Они найдены в степном и лесостепном Обь-Иртышье и датируются началом - первой половиной II тыс. до н.э. Выделяются стилистически ранние и поздние изделия. Проводятся параллели с сибирскими этнографическими материалами и мифологическими сюжетами индоевропейских народов. Для интерпретации жезлов привлекаются индоарийские смысловые планы ведийской мифологической традиции. Предполагается причастность семантического ряда «конноголовых» каменных жезлов и бронзового сейминско-турбинского навершия к мировоззренческой доктрине носителей индоарийских диалектов.

Жезл, обь-иртышье, индоарии, ригведа, конноголовый, мифология

Короткий адрес: https://sciup.org/14522957

IDR: 14522957 | УДК: 903.2

Текст научной статьи «Конноголовые» жезлы и культ конской головы в Северо-Западной Азии во II тыс. до н.э

Жезлы и навершия

Каменные жезлы со скульптурным изображением головы лошади найдены на Алтае, в Восточном Казахстане и Омской области (рис. 1, 1–4 ). Еще один своеобразный экземпляр обнаружен в Челябинской области (рис. 1, 5 ). За исключением шипуновского комплекса, местонахождения подобных изделий не пересекаются с ареалом жезлов с изображением головы барана-аргали, а также в виде змеи или рыбы [Ковтун, 2009, с. 401–403, 407–408].

Рассматриваемые жезлы связаны с изобразительными традициями степных культур Северо-Западной Азии переходного времени от ранней к развитой бронзе. При аргументации сейминско-турбинской принадлежности некоторых из них отмечалось сходство экстерьера лошади, запечатленной на этих изделиях и на ножах из Сеймы, Ростовки, Елунина I и Усть-Муты. Затем перечень параллелей пополнили северо- и центрально-азиатские петроглифы (рис. 2, 6–13), скуль-птурка на булавке из Зардча-Халифа и изображение на бактрийском «церемониальном топоре» [Кузьмина, 1994, с. 264] или «секире» [Савинов, 2000, с. 180–181, рис. 3, 6, 9, 11, 12] (рис. 2, 2). Но по изобразительным параметрам и экстерьеру последнее сопоставимо лишь с изображениями на жезлах из Омской обл. и с р. Бух-тармы под г. Усть-Каменогорском (см. рис. 1, 3, 4). Их объединяет нависающая надо лбом «челка», отсутствующая на жезлах из Шипунова V и Семипалатинской обл. (см. рис. 1, 1, 2). Стилистически близкое изображение лошади с «челкой» имеется на маргианской цилиндрической печати, которой орнаментирован сосуд из Таип-депе-1 [Масимов, 1981, с. 143–147, рис. 12; Сарианиди, 1986, с. 41, 43, рис. 8, 14] (см. рис. 2, 1). И.С. Масимов полагает, что здесь запечатлен лев. Но на этом сосуде есть изображение льва с другой цилиндрической печати, существенно отличающееся от рассматриваемого [Масимов, 1981, с. 144–147, рис. 10–12; Сарианиди, 1986, с. 43, рис. 8, 13, 14]. Поэтому нет оснований считать последнее изображением льва. Аналоги оттискам на сосуде из Таип-депе-1 известны в материалах поселения Телл-Римака (Месопотамия), они датированы среднеассирийским периодом – 1 300–1 000 гг. до н.э. [Масимов, 1981, с. 149]. К близкому времени следует отнести и изображение лошади с нависающей «челкой» на этом сосуде.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (52) 2012 © Ковтун И.В., 2012

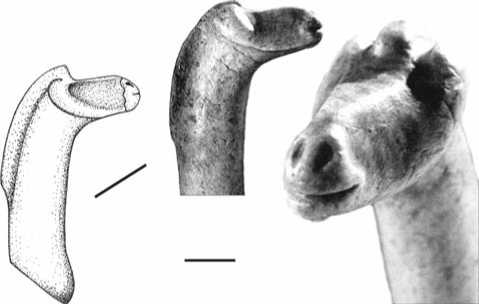

Рис. 1. Каменные жезлы с изображением головы коня.

1 - Шипуново V; 2 - Семипалатинская обл. [Сама-шев, Ермолаева, Кущ, 2008, с. 53]; 3 - р. Бухтарма (под г. Усть-Каменогорском); 4 - Омская обл.; 5 - Ки-зильский р-н Челябинской обл. [Ченченкова, 2004, с. 283] ( 1, 3, 4 - фото автора).

Рис. 2. Изображения коня на изделиях и петроглифах эпохи бронзы.

1 – Маргиана [Сарианиди, 1986, с. 43, рис. 14]; 2 – Бактрия [Кузьмина, 1994, с. 264]; 3 – Мыншункур [Ковтун, 2008, с. 96, рис. 1, 1 ]; 4 – с. Чарышское [Кирюшин, Шульга, Грушин, 2006, с. 51, рис. 1, 2 ]; 5 – г. Шемонаиха (фото С.П. Грушина); 6 – Байконур Б [Новоженов, 2002, с. 69, табл. 2, 5.1 ]; 7 – Сагыр I [Самашев, 1992, с. 21, рис. 11]; 8, 10 – Мойнак [Там же, с. 40, рис. 46; с. 44, 45, рис. 51, 52]; 9 – Читыхысский чаатас [Миклашевич, 2007, с. 54, рис. 2, 6 ]; 11 – Саймалы-Таш [Мик-лашевич, 2010, с. 137, табл. I, 7]; 12 – Цагаан-Салаа I [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 169, рис. 89]; 13 – Цагаан-Гол [Jacobson-Tepfer, Kubarev, Tseveendorj, 2007, p. 103, fig. 1]; 14 – юго-запад Тувы [Чугунов, 1997, рис. 13].

Сравнение изображений лошади с выраженной «челкой» на жезлах с петроглифами и металлоплас-тикой эпохи поздней бронзы (см. рис. 2, 3–13 ) свидетельствует о хронологической тенденции в стилизации образа. Чем длиннее, объемнее и вычурнее «челка», тем вероятнее более позднее время создания изображения. Это удостоверяют хронологически показательные постсейминские кинжалы из г. Шемона-ихи и с. Чарышского со скульптурками лошадок с нависающими над мордами «челками» (см. рис. 2, 4, 5 ). Финал такой стилизации олицетворяет скульптурная группа на рукояти раннескифского кинжала из

Юго-Западной Тувы (см. рис. 2, 14 ). «Слившиеся» с ухом удлиненные «челки» обеих лошадок декоративно гипертрофированы. Они демонстрируют вырождение подобной манеры изображения удлинен-но-нависающей «челки» лошади. Поэтому жезлы из Омской обл. и с р. Бухтармы, на которых показана нависающая «челка», стилистически позднее экземпляров из Шипунова V и Семипалатинской обл. без этой детали. Отмечая особенности шипунов-ского жезла, Ю.Ф. Кирюшин также констатирует, что он «выглядит явно древнее всех остальных» [2002, с. 56, 89].

Между сейминско-турбинской металлопласти-кой и жезлами с изображением головы лошади существуют неоспоримые иконографические различия. На сейминском и ростовкинском навершиях уши или выступают над гривой, или прижаты к голове и обращены назад. На каменных жезлах они не выступают над гривой и либо перпендикулярны морде (см. рис. 1, 1, 2 ), либо обращены вперед (см. рис. 1, 3, 4 ). Последний прием сочетается с нависающей «челкой» и, вероятно, также является индикатором хронологически поздней иконографической манеры. Кроме того, гривы лошадей у скульптурок из Сеймы и Ростовки, а также из Елунина I и Усть-Муты отделаны поперечным рельефом. На жезлах ничего подобного нет, хотя техника их изготовления позволяла это сделать. Очевидно, причина имеющихся иконографических различий в неодинаковости содержания образов.

Происходящее из разрушенного сейминско-тур-бинского комплекса в окрестностях г. Омска бронзовое навершие в виде головы коня сопоставимо с рассматриваемыми каменными жезлами [Молодин, Нескоров, 2010, с. 68–69, рис. 18, 19] (рис. 3, 1). Но концептуально и конструктивно эти изделия далеко не одно и то же. Их ключевое различие состоит не в форме и не в материале, а в наличие втулки у омского экземпляра. По этому признаку он сравним с функционально и хронологически близким «конноголовым» навершием из Гонур-Депе (рис. 3, 2). Вероят- но, втульчатые навершия в виде головы коня имеют собственную «генеалогическую» линию, безотносительно к каменным «конноголовым» жезлам и стилистике самих бронзовых изделий. Гораздо позднее ее проявления зафиксированы в составе тагарских древностей (рис. 3, 3).

Компаративистика и мифология

В эпоху бронзы сюжеты с образом коня в СевероЗападной Азии имели исключительно индоевропейские истоки. Версия тохарской (или прототохарской) миграции, связываемой с появлением афанасьевской культуры, вероятно, может претендовать на одно из возможных объяснений раннего пласта подобных представлений. Но «конноголовые» жезлы Северо-Западной Азии трудно соотнести как с афанасьевскими древностями, так и с передвижениями тохаров (прототохаров) на восток. Этому препятствует и отсутствие афанасьевских изображений лошади, тяглово-транспортную функцию которой у афанасьевцев, вероятно, выполняли быки. Связать «конноголовые» жезлы из степного и лесостепного Обь-Иртышья с протяженной тохарской миграцией невозможно ввиду сравнительной компактности их ареала.

По мнению Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, одновременно с тохарами, но уже на запад по восточному пути (через Среднюю Азию и Поволжье в Ев-

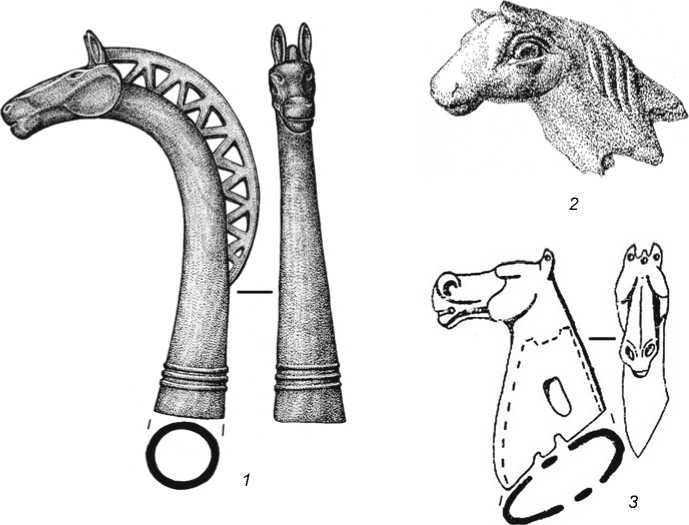

Рис. 3. Втульчатые навершия в виде головы коня.

1 – окрестности г. Омска [Молодин, Нескоров , 2010, с. 69, рис. 19]; 2 – Гонур-Депе [Аванесова, 2011, с. 113, рис. I, 8];

3 – Кызыл-куль, кург. 1, раскопки А.В. Адрианова [Членова, 1967, табл. 25, 5 , 5 а].

ропу) продвигались носители «древнеевропейских» (кельто-италийских, иллирийских, германских, балтийских, славянских) диалектов [1984, с. 938–939]. Из этих диалектов енисейскими языками заимствовано общеенисейское название кобылы, мерина, а «под влиянием индоевропейских культурных традиций у алтайских народов в древности возникает жертвоприношение коня, связываемое с культом бога Неба» [Там же, с. 939]. Е.Е. Кузьмина и Я.А. Шер также указывают, что образ коня и связанные с ним сюжеты в Северо-Западной Азии имеют исключительно индоевропейские истоки [Кузьмина, 1977, с. 36–37; Шер, 1993, с. 17]. Но источником данных заимствований, согласно гипотезе Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, могли быть только «древнеевропейские» диалекты. Название лошади в монгольском и тунгусо-маньчжурских языках, по мнению Е.Е. Кузьминой, восходит к той же индоевропейской [Кузьмина, 1977, с. 37], а точнее, «древнеевропейской» основе. При этом исследователями обосновываются лексические связи западной группы индоевропейских языков с алтайскими, из которых первые заимствовали термины типа * mork[h] – «конь» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 939]. О.Н. Трубачёв предлагал иную этимологию: «Кельто-германская изоглосса одного из названий лошади – * mаrkоs, * mаrkā также лишена приписываемых ей неиндоевропейских ассоциаций (с монгольским, локализуемым в древности в Забайкалье, т.е. в немыслимой дали от индоевропейского, во всяком случае – от индоевропейских языков Европы). Более оправданно видеть и здесь древнюю инновацию европейского очага коневодства… Ср. царское имя Thia-marcus у агафирсов, явно включающее упомянутый конский термин, ср., с другим суффиксом, др.-инд. вед. márya – ‘ жеребец’» [2003, с. 159].

Появление за Уралом одомашненной лошади и мифологических сюжетов с образом коня могло быть следствием только исторически заметного процесса. Следующий за тохарским масштабный миграционный поток в Северо-Западной Азии связан с носителями индоарийских и древнеиранских диалектов. Но до этого в результате взаимодействия древнеиндоиранского диалекта с ближневосточными языками в них проникла сатемная форма индоиранского названия лошади (др.-инд. áśva-, авест. aspa-, др.-перс. asa-): шум. si.si, аккад. sisû, угар. ssw, др.-евр. sûs и др. Данное обстоятельство «свидетельствует об исключительной древности обособления древнеиндоиранского диалекта из греко-армяно-арийской общности» [Гам-крелидзе, Иванов, 1984, с. 872–876, 914] и, вероятно, косвенно об индоиранских истоках коневодства в Волго-Уральском регионе и в Северо-Западной Азии. Поэтому, возможно, круг индоевропейских языков, на которых говорили создатели «конноголовых» жезлов, сужается до носителей индоиранских диалектов. Сле- довательно, при интерпретации смыслового значения этих жезлов обоснованно обращение к источникам, представляющим индоиранский/индоарийский мифологический пласт.

Небезынтересны и вероятные дериваты указанных представлений, сохранившиеся у индоевропейских и сибирских народов. При описании обряда захоронения у аринцев и тубинцев Д.Г. Мессершмидт отметил особенность погребения воина: «Лучшую его лошадь закалывали, сдирали с нее шкуру с головой и помещали на палку, которую устанавливали на могиле». Схожий ритуал описывается и у «барабинцев» (из дневника Д.Г. Мессершмидта от 17 марта и 26 декабря 1721 г. в переводе З.Д. Титовой [2003]). У якутов кан-галасский князец Мазары пользовался изображением лошади как знаменем [Бахрушин, 1987, с. 194]. При обращении к верхним злым духам якутские шаманы водружали на установленную лиственницу или кол череп лошади либо изображение мифического крылатого животного с лошадиной головой [Новик, 2004, с. 26]. Некоторые группы сибирских татар выставляли в качестве оберегов конские черепа [Очерки…, 1994, с. 353]. Бурятскими шаманами «“конь” – то есть шест с лошадиной головой – используется в экстатических танцах» [Элиаде, 2000, с. 433]. Обряд «оживления» таких тростей имел целью «превратить их в живых коней» [Прокофьева, 1981, с. 52], на которых шаман будет путешествовать в страну духов [Хангалов, 2004, с. 130, 136]. Возможно, этот обряд восходит к традиции изготовления «конноголовых» жезлов со схожей мифоритуальной функцией. П.П. Славнин привел примеры из якутской и шорской этнографии о замене шаманского бубна на палку с изображением головы лошади или ее атрибутами [1949, с. 125].

Перечисленные случаи главным образом связаны не с конем, а с его головой. Соответственно, и пар-циальность скульптурных изображений предполагает обращение только к тем сюжетам, где фигурирует конская голова в качестве самодостаточного персонажа, а не по принципу уподобления части целому. Рассматривая украинские сказки о «кобылячьей голове», Е.М. Мелетинский полагал, что «это чрезвычайно архаичный магический фетиш, скорей всего тотемистического происхождения. Культ коня и конского черепа, в котором якобы воплощен могущественный дух, играл существенную роль в первобытных обрядах различных народов. Сказка о кобылячьей голове первоначально, несомненно, изображала “посвящение”, приобретение духа-помощника» [2005, с. 167]. Магические способности «кобылячьей головы» описаны в русских сказках и в литовском предании о дыре в болоте, заткнутой большой конской головой. В.Ф. Миллер сопоставил этот сюжет с индийским названием входа в преисподнюю: «vadavāmukha» или «vadavāvahtra» – «кобылья пасть» [1876, с. 197–198].

В восточно-славянской сказке «кобылячья голова» представляется амбивалентным и пограничным персонажем. Первое требование «кобылячьей головы» к героиням заключается в открытии двери и пересаживании через порог. Разъединяющий и связующий мотив двери/порога – ключевой в интерпретации образа. Выполнившая просьбу девушка облагодетельствована, а проигнорировавшая – съедена [Народные русские сказки…, 1984, с. 119–120; Мелетинский, 2005, с. 167]. Функциональность «кобылячьей головы» связывается с образом хранительницы входа в царство мертвых [Бараг, Новиков, 1984, с. 462], олицетворяющего мотив соединения/разграничения реального и потустороннего миров.

Следы почитания индоевропейскими народами конской головы представлены в архаической римской обрядовой практике и в римских легендах, греческих «трапезах мертвых»; они сохранились у белорусов в Полесье, в аварском погребальном обряде и т.д. [Иванов, 1989, с. 79, 80, 83, 84]. В упомянутых «трапезах мертвых» – древнегреческих поминках – пиршество происходило перед головой лошади, что запечатлено на погребальных барельефах [Штернберг, 1916, с. 183]. На этих античных некродипнах умерший представлялся пирующим в окружении семьи и прислуги, тут же присутствовали изображения конской головы и змеи [Фрейденберг, 1997, с. 62]. Е.Е. Кузьмина видит в них представление «о способности коня, особенно его головы, возродить человека» [1977, с. 42], а О.М. Фрейденберг полагает, что уже «давно вскрыта семантика змеи и коня как подземного начала» [1997, с. 62].

В римском обряде Equus October, отождествленном Ж. Дюмезилем с ашвамедхой, вокруг головы жертвенного коня разыгрывалось ритуальное состязание между двумя группами, стремившимися завладеть ею и унести либо в Rёgia – «дом царя», либо в Torris Mamilia – «Мамилиеву башню» [Иванов, 1974, с. 103–104]. Там голову коня украшали венком и прикрепляли к стене [Кузьмина, 1977, с. 38].

Конский череп и ритуал

На могильнике Бике I (долина Катуни) рядом с насыпью афанасьевского кургана в специальных ямах с каменной выкладкой, в кострище с фрагментами керамики найдены три конских черепа [Кубарев, 2004, с. 13]. Другое древнейшее свидетельство особого отношения к голове или черепу коня у народов СевероЗападной Азии представлено в позднеэнеолитическом святилище Савин на р. Тоболе, где превалируют со-сновоостровский и аятский комплексы. Здесь насчитывается 19 случаев нахождения костей черепа и конечностей жертвенной лошади у ям от столбов во рвах или канавах [Потёмкина, 1995, с. 146; 2001, с. 175, 220]. Ритуальные и символические захоронения конских голов (черепов) зафиксированы у синташтинцев и в раннеандроновских погребениях Северо-Западной Азии [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 235; Кузьмина, 1994, с. 166; Костюков, Епимахов, Нелин, 1995, с. 159, 160, 162, 163, 170; и др.]. Вероятно, одновременна им находка из Гонур-Депе, где недалеко от царского некрополя в помещении 149 (раскоп 9) на высоте 35 см от пола обнаружили череп лошади [Сарианиди, Дубова, 2008, с. 150]. На окуневском могильнике Сыда V конский череп найден в бе-зынвентарном ящике, а обломок еще одного – в ограде кург. 4 [Грязнов, Комарова, 2006, с. 56–58, 72]. Фрагменты челюстей лошади обнаружены в могиле Рос-товки [Матющенко, Синицына, 1988, с. 23]. На анд-роновском могильнике Сухое озеро I в разрисованном квадратами каменном ящике с двумя погребенными также найден обломок конского черепа [Максименков, 1978, с. 30].

В карасукско е время культ головы или черепа коня фиксируется в отдельных комплексах Монголии и Кузнецкой котловины. На одном из западномонгольских жертвенников с двумя оленными камнями почти под каждым из сотен мелких каменных курганчиков с общей оградкой имелся «комплект» из черепа и копыт лошади [Новгородова, 1989, с. 202]. На северо-западной оконечности Кузнецкой котловины на ирменских могильниках Титово I, Журавлево-4 и Танай VII с каменными статуарными сооружениями над мужскими могилами зафиксированы манипуляции с конскими головами или черепами. В центре насыпи кург. 1 Титова I на глубине 0,3 м найден череп лошади [Савинов, Бобров, 1978, с. 50]. На могильнике Журавлево-4 под насыпью кург. 10 обнаружены надмогильные каменные обелиски высотой 0,8–1,0 м, а рядом в неглубокой яме – девять конских черепов, ориентированных на юго-запад (пять) и северо-восток (четыре) [Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993, с. 37–39]. Полагаю, так олицетворялся восход солнца на северо-востоке во время летнего солнцестояния и его закат на юго-западе в момент зимнего солнцеворота. Подобная мифокалендарная символизация, вероятно, восходит к юго-западной ориентировке коней (могильники Нуртай, Ащису), а позднее и людей в андроновских погребениях. В кург. 7 Таная VII найдены обелиски в трех захоронениях и яма с пятью конскими черепами [Бобров, Горяев, 1998, с. 182, рис. 1, 4; с. 184; Михайлов, 2001, с. 194]. В кург. 14 этого могильника обнаружили яму, примыкавшую к неординарному погребению и содержавшую 52 (!) конских черепа с проломленными лобными костями, а также длинные кости двух лошадей [Бобров, Горяев, 1998, с. 183–184]. В восточной части зафиксировано бревно [Бобров, Мыльникова, Горя- ев, 1997, с. 145], напоминающее жертвенный столб-«коновязь». Это уникальный случай, т.к. в культурах эпохи бронзы Северо-Западной Азии неизвестны примеры подобных конских гетакомб. Масштабы танай-ского акта грандиозного конского жертвоприношения, сопровождавшего погребенного ирменца, сопоставимы с описанным Геродотом поминальным ритуалом скифов, которые через год после захоронения царя умерщвляли на его могиле 50 юношей и 50 коней [Геродот, IV. 72]. Яма, подобно ориентации конских черепов на могильнике Журавлёво-4, вытянута по линии северо-восток – юго-запад. Примечательно, что и жертвенный конь в ашвамедхе идет на северо-восток: «Затем они отпускают его (коня. – И.К.) к северо-востоку… северо-восток – это область как богов, так и человека» [Satapatha-Brahmana, XIII. 4. 2. 15].

Голова коня и индоарийская традиция

В ведийской ашвамедхе передняя часть коня, его голова, «посвящается богу огня Агни, отождествляется с утренней зарей, соотносится с одним из трех видов благополучия (tejas ‛духовная энергия’), одной из частей трехчастного космоса и с одной из трех цариц» [Иванов, 1989, с. 81]. Содержание данной аллегории раскрывается и в главной упанишаде: «Ом! Поистине, утренняя заря – это голова жертвенного коня, солнце – его глаз, ветер – его дыхание, его раскрытая пасть – это огонь Вайшванара» [Упанишады, I. 1. 1]. Вайшванара – «вездесущий», «вселенский» – эпитет огня и бога огня Агни, голова же – важнейшая часть тела, подобно тому, как заря – важнейшая часть дня [Сыркин, 1992, с. 162]. Сам Агни нередко принимает облик коня, везущего жертву к богам [Елизаренкова, 1989а, с. 501].

Для смыслового ряда «конноголовых» жезлов симптоматично уподобление Мировому дереву привязанного к жертвенному столбу ведийского коня. Название такого столба – аśvаyūpá- , означающее «конский столп» или «конь-столп» [Иванов, 1974, с. 101]. Олицетворяя жертвенного коня, «ритуальный столб ( аśvаyūpá- ) функционально отождествляется с ‘Мировым деревом’: др.-инд. аśvаtthá- , буквально: ‘дерево коня’» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 549], в значении «лошадиная стоянка» [Топоров, 2010, с. 220–221] или «конь-дерево». Это означало идентичность ритуальных образов жертвенного коня и Мирового дерева [Иванов, 1974, с. 95, 115]. Стилизованным изобразительным воплощением подобной мировоззренческой доктрины, как и идеи конского жертвоприношения, мог быть каменный «конноголовый» жезл. Косвенно это подтверждается расположением такого жезла в погребении могильника Ши-пуново V, где он стоял вертикально навершием вниз

[Кирюшин, Иванов, 2001, с. 43], как жертвенный столб с умерщвленным конем головой книзу.

Фаллический облик «конноголовых» жезлов соотносится с участницей ритуала царского жертвоприношения. К передней части жертвенного коня, к его голове, причастна главная из трех (четырех) цариц – старшая жена царя, умащивающая, украшающая и размечающая золотой иглой эту часть жертвы [Иванов, 1974, с. 95–96] (иначе ср.: [Шомахмадов, 2007, с. 45]). Именно она ложилась рядом с умерщвленным животным, изображая ритуальные совокупление и брак царицы с конем [Иванов, 1974, с. 98], замещавшим царя, который в результате обряда и включенной в него инаугурации обретал царственность [Васильков, 1988, с. 109; Шомахмадов, 2007, с. 46–47]. Следовательно, фаллическая форма жезла могла символизировать ритуально-ролевую функцию участницы описанного эпизода обряда.

Однако ключевое смысловое значение «конноголовых» жезлов сводится к инсигнии власти и атрибуту инаугурации. Этой версии сопутствует сюжетная семантика изделий. Индоарийский сюжет повествует о легендарном древнем риши или полубоге Дадхьян-че Атхарване, которому Индра пригрозил лишением головы в случае передачи божественной «медовой» мудрости. Ашвины заменили Дадхьянчу голову на конскую, и риши передал им эту мудрость. Когда же Индра лишил ослушавшегося его Дадхьянча конской головы, Ашвины вернули ему его собственную голову [Миллер, 1876, с. 195–215; Macdonell, 1897, p. 141–142; Иванов, 1989, с. 81; Елизаренкова, 1989б, с. 591; Сыркин, 1992, с. 184–185].

Известна и поздняя версия ведийского сюжета о Дадхьянче комментатора Саяны (XIV в.). Со смертью риши асуры наводнили землю, и Индра уже не мог с ними справиться. Узнав, что Дадхьянч на небе, Индра стал искать хоть что-нибудь от него на земле. Нашли конский череп, с помощью которого Дадхьянч выдал Ашвинам тайну меда Тваштара, т.е. сомы. Его ко стями Индра разбил асуров [Елизаренкова, 1989б, с. 592]. В индоарийской/индоиранской мифологии вообще и в ведийской в частности немало сюжетов, затрагивающих конскую тематику. Но, пожалуй, это единственный в Ригведе сюжетно обыгранный мотив ключевой роли конской головы, кардинально влияющей на исход событий. Поэтому симптоматичнее не его позднейшие истолкования, а самый архаичный содержательный план, вобравший древнюю традицию устного повествования. В трех гимнах упоминается об уловке Ашвинов и поступке Дадхьянча:

О два мужа, об этом вашем грозном чуде я оповещаю, Как гром о дожде, чтобы получить награду:

Вам выдал, что такое мед.

[Ригведа, I. 116. 12]

Дадхьянчу, о Ашвины, сыну Атхарвана,

Вы приделали конскую голову.

Он, благочестивый, выдал вам [тайну про] мед

Тваштара, что был сокрыт от вас, о удивительные.

[Ригведа, I. 117. 22]

А та пчела прошептала вам связанное с медом.

В опьянении сомой сын Ушидчи громко говорит: «Вы хотите расположить мысль Дадхьянча».

Тогда конская голова вам поведала.

[Ригведа, I. 119. 9]

Аналогичная история содержится и в Брихадара-ньяке Упанишаде:

Поистине, вот мед, который Дадхьянч Атхарвана передал ашвинам. Видя это, риши сказал:

«О страшном деянии, совершенном ради вашей выгоды, герои,

Я возвещу, как гром [возвещает] о дожде.

Ведь этот мед Дадхьянч Атхарвана

Передал вам [с помощью] лошадиной головы».

Поистине, вот мед, который Дадхьянч Атхарвана передал ашвинам. Видя это, риши сказал:

«Ашвины, Атхарвану Дадхьянчу

Вы поставили лошадиную голову.

Выполняя обещание, он передал вам мед

Тваштара, чтобы вы, страшные, держали его в тайне».

[Брихадараньяка Упанишада, II. 5. 16, 17]

В другом же ведийском гимне сообщается о победоносном финале истории:

Индра костями Дадхьянча

Беспрепятственно убил

Девяносто девять врагов.

Ища голову коня,

Которая была спрятана в горах, Он нашел ее у Шарьянавата.

[Ригведа, I. 84. 13, 14]

Ключевой мотив всех отрывков сводится к конской голове, обладающей необыкновенной, сопоставимой с божественной силой, открывающей сокровенное знание и приносящей своему обладателю могущество и благоденствие. Олицетворением подобных необыкновенных качеств конноголового мифологического персонажа представляются каменные жезлы с изображением головы коня. Небезынтересно и «буквальное» смысловое соответствие бронзового втульча-того навершия из окрестностей г. Омска, как и его аналогов (см. рис. 3), мотиву замены головы: «подобно» голове Дадхьянча это «конноголовое» навершие могло быть снято с древка и заменено на другое, и наоборот.

Схожая интерпретация ваджры содержится и в позднейшей версии мифа об изготовлении оружия Индры, из костей скелета Дадхичи – Дадхьянча [Не-велева, 1975, с. 64; Мифы…, 1994, с. 347]. Боги получают кости добровольно пожертвовавшего собой

Дадхичи, из которых Тваштри и делает ваджру для убийства Вритры [Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва), гл. 98]. Очевидно сюжетное соответствие данного мифа и ведийских упоминаний об убийстве Индрой костями Дадхьянча своих врагов, о поисках конской головы мудреца [Ригведа, I. 84. 13, 14]. Это мотив единой субстанции: кости, череп или ко сти черепа Дадхьянча как инструмент уничтожения противников Индры и как материал для ваджры – орудия творящего универсум и универсального оружия божества. Таким образом, созвучие мифопоэтических значений и изобразительных воплощений идеи «конноголового» вместилища сокровенной мудрости и миросозидающей силы позволяет усматривать в «конноголовых» жезлах прообраз и символический субститут ваджры.

К ранним ведийским мотивам относится и связь Дадхьянча с Дадхикрой – мифическим победоносным боевым конем и конем победителя дасью, царя племени пуру Трасадасью [Мифы…, 1994, с. 347], рожденного в результате конского жертвоприношения Семерым риши – Большой Медведице [Ригведа, IV. 42. 8, 9; Елизаренкова, 1989б, с. 748–749]. Пуру – одно из двух древнейших индоарийских племен, первые мигранты, воспетые и высокочтимые в эпосе [Лелеков, 1982, с. 152]. Ведийские пуру проживали на берегах Сарасвати [Эрман, 1980, с. 45], прообразом которой является Волга (см., напр.: [Редеи, 1997, с. 150, 153; Членова, 1984, с. 96]). Поэтому принадлежащий их царю легендарный конь и связанная с ним необыкновенная конская голова мудреца восходят к архаике индоарийской мифологии. Закономерно и скульптурное воплощение образа чудесного боевого коня царя на атрибуте социального лидера, удостоверяющем его высокий статус и необыкновенную силу. Вероятно, семантический ряд «конноголовых» жезлов включал и символизацию архаичных представлений, восходящих к прототипам и Дадхьянча, и Дадхикры.

В качестве оружия громовержца ваджра часто уподобляется молнии [Элиаде, 1999, с. 90], еще в XIX в. сопоставлявшейся с образом Дадхьянча-Дадхичи (см.: [Миллер, 1876, с. 212–215; Macdonell, 1897, p. 141–142; Мифы…, 1994, с. 347; и др.]). Свидетельство подобного олицетворения содержится в Махабхарате:

Огонь, которым проникнуто все, что движется и неподвижно, произошел из воды; гром, сокрушающий данавов, был создан из костей [мудреца] Дадхичи.

[Махабхарата. Адипарва. Книга первая, гл. 127]

Олицетворение Дадхьянчем молнии обусловливается его ролью оружия Индры, а производность имени конноголового риши, как и легедарного коня Дадхикры, от dádhi – «кислое молоко» – связывается с поверьем о влиянии грозы на свертывание, т.е. скисание, молока [Macdonell, 1897, p. 142; Мифы…,

1994, с. 347]. Данная идея впервые высказана если не А.Э. Макдонеллом, то незадолго до него: «…предпо-ложение, что Дадхьянч изначально представлял огонь в виде молнии, не кажется неправдоподобным. Голова коня может означать его скорость, голос, когда он говорит, – гром, его кости – удар молнии… Имя также указывает на эффект свертывания молока от грозы» [Macdonell, 1897, p. 142]. В.Ф. Миллер отрицал уподобление головы Дадхьянча молнии, считая конскую голову тождественной месяцу, а «молочное» имя Дадхьянча указанием на его связь с Млечным Путем [1876, с. 204–213]. Но эта идея не нашла подтверждений и сторонников. Поэтому в приведенном смысловом ряду чудесная конская голова Дадхьянча обоснованно уподобляется молнии – ваджре Индры, прообраз которой усматривается в каменных «конноголовых» жезлах.

Заключение

Перечисленные смысловые значения ваджры предшествовали ее осмыслению как орудия и оружия верховного боже ства – топора, палицы или молота, отождествление с которыми скорее связано уже с протоиранским субстратом индоиранской общности. В.И. Абаев соотносит термин «ваджра» только с протоиранскими заимствованиями в финно-угорских языках: фин. wasara , эст. vasar - «молот», морд. usar -«топор», соответствующие авестийскому vazra – «палица» [1981, с. 86]. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов также указывают, что данное понятие заимствовано финно-угорскими языками из раннеиранского [1984, с. 928]. К. Редеи относит фин. vasara к финно-пермским заимствованиям ( wasara - «топор, молоток») от праиндоиранского или, как и В.И. Абаев, от праиран-ского vazra , упоминая и др.-инд. vajrah [1997, с. 147, 154] (см. также: [Барроу, 1976, с. 28]).

Инвариантный остаток предшествующего, более архаичного смыслового значения ваджры сохранился в Ригведе. Индоарийское понятие о ваджре восходит к «конноголовой» инсигнии социального и сакрального лидера, уподоблявшейся магическому атрибуту, функционально сравнимому с бубном или с «конной» тростью (у бурят) шамана. Вероятно, на этой стадии и сформировалось представление о причастности конской головы к средоточию сверхъестественного знания и осуществлению божественного промысла. Олицетворением и субститутом подобной принадлежности верховного божества являлась «конноголовая» ваджра в руках персоны с высоким социальным статусом, облеченной не только полномочиями вождя, но и жреческими прерогативами. Б.Л. Огибенин пришел к выводу, что «положение ваджры легко сопоставимо с положением жертвенного столпа; ваджре также при- носят жертву» [1968, с. 63] (см. также: [Ригведа, VIII. 100. 9]). Подобным отождествлением разворачивается семантический план ваджры как образа Мирового дерева = жертвенного столпа с привязанным = принесенным ему в жертву конем. Изобразительное уподобление перечисленных значений могло воплощаться и в «конноголовых» жезлах, символизировавших космогонический аспект этой идеи и связанный с ней ритуальный сценарий.