Конодонтовая характеристика франских отложений разреза р. Кожым (Приполярный Урал)

Автор: Матвеева М.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (223), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводятся новые данные по конодонтам доманиковых, мендымских (ветласянский, сирачойский горизонты) и евлановских отложений франского яруса в разрезе р. Кожым (западный склон Приполярного Урала). Впервые доказано наличие доманикового горизонта в разрезе этих отложений.

Конодонты, верхний девон, франский ярус, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129106

IDR: 149129106

Текст научной статьи Конодонтовая характеристика франских отложений разреза р. Кожым (Приполярный Урал)

Первые находки палеозойских конодонтов на западном склоне Урала были сделаны в 70-е годы В. Н. Пучковым [10] в разрезах Лемвинской структурно-фациальной зоны. Верхнедевонские конодонты на территории Приполярного Урала изучали Л.С.Колесник, Ю. В. Деулин [2], В. А. Наседкина [5], А. Б. Юдина [12, 13], А. В. Журавлев [3], Л. И. Кононова, В. Н. Пазухин [14] и другие специалисты, что позволило существенно уточнить возраст отложений девонской системы, в том числе и ее верхнего отдела. Тем не менее в настоящее время в ряде опорных разрезов остаются неясными объемы горизонтов и положение границ между ними. В данной работе приводятся новые данные по конодонтам доманиковых и мендымских отложений франского яруса в разрезе р. Кожым и доказано присутствие доманикового горизонта.

Впервые выходы девона на р. Кожым были изучены А. И. Першиной в 1961 г. [8]. В 80-е годы в ходе государственной геологической съемки масштаба 1:50000 под руководством А. К. Афанасьева разрез верхнего девона в районе устья р. Сывъю был описан Н. Г. Новаковой [6]. В это же время оп робование на конодонты провела Л. С. Колесник. В 1998 и 2000 гг. отложения мендымского (обн. 107) и саргаевско-го (обн. 108) горизонтов исследовал В. С. Цыганко [11, 16]. Конодонты из саргаевских отложений изучались Н. С. Пономаренко [8].

В 2012 г. нами был вскрыт, послойно описан и опробован на конодонты разрез 107а, который расположен на западном склоне Приполярного Урала, на правом берегу р. Кожым, в 2 км ниже устья р. Сывъю (рис. 1) и находится на расстоянии 5 м от обн. 107 и 14 м от обн. 108 [4]. Он представлен выходами глинисто-карбонатных пород, участками задернованными, с многочисленными органическими остатками трилобитов, брахиопод, двустворок, тентакулитов, ортоцера-тид, аммоноидей. Снизу вверх здесь представлены:

Слой 1. Кремнистые известняки, темно-серые до черных, толстоплитчатые, крупнозернистые. В известняках обнаружены конодонты Mesotaxis falsiovalis Sandb., Ziegl. et Bult., M. bogoslovskyi Ovn. et Kuzm., Icriodus symmetricus Br. et Mehl., Polygnathus xylus Stauff., Po. decorosus Stauff., Ancyro-della gigas Youngq., Palmatolepis gutta

Kuzm., Klapperina ovalis (Zieg. et Kl.). По поводу последнего вида необходимо отметить следущее: по мнению И. А. Бардашеваи Н. П. Бардашевой [1], данный вид принадлежит роду Zieglerina Bard. et Bard. Несмотря на убедительность доводов, данный вопрос оставляем открытым до монографического описания собственного материала. Мощность слоя 0.3 м.

Перерыв в обнаженности мощностью 1.5 м.

Слои 2-9. Переслаивание известняков темно-серых до черных, тонкоплитчатых, мелкозернистых, с тонкими (до 4 см) прослоями черных аргиллитов. Известняки содержат конодонты M. falsiovalis Sandb., Ziegl. et Bult., M. bogoslovskyi Ovn. et Kuzm., Kl. ovalis (Zieg. et Kl.), I. symmetricus Br. et Mehl., I. alternatus Br. et Mehl., Po. xylus Stauff., Po. decorosus Stauff., «Po.foliatus» Bryant, Po. olgae Ovn. et Kuzm., Pa. gutta Kuzm. Мощность 0.48 м.

Перерыв в обнаженности мощностью 2.5 м.

Слои 10-14. Переслаивание известняков (до 4 см) темно-серых до черных, тонкоплитчатых, мелкозернистых, с прослоями черных аргиллитов (до 4 см). В известняках встречены

Рис. 1. Местонахождение изученного разреза

многочисленные брахиоподы и конодонты Po. uchtensis Ovn. et Kuzm., Pa. hassi M b ll. et M b ll., Pa. proversa Ziegl., Pa. plana Ziegl. et Sandb., Pa. kireevae Ovn., Pa. gutta Kuzm. Мощность 0.19 м.

Слой 15. Известняк темно-серый, крупнозернистый с бугристой поверхностью напластования. Фауна представлена многочисленными тентаку-литами, ортоцератидами, аммоноиде-ями, брахиоподами, трилобитами и конодонтами I. symmetricus Br. et Mehl., Po. decorosus Stauff., Po. webbi Stauff., Po. uchtensis Ovn. et Kuzm., Po. lodinensis Polsl.,« Po. foliatus» Bryant, Ancyrognathus amana Miill. et Miill., Anc. sp. , Pa. hassi Miill. et Miill., Pa. proversa Ziegl., Pa. plana Ziegl. et Sandb., Pa. kireevae Ovn., Pa. mucronata Kl., Pa. ljaschenkoae Ovn., Pa. elegantula Wang et Ziegl., Pa. ederi Ziegl. et Sandb., Pa timanensis Kl., Kuzm et Ovn., Pa. aff. kozhimensis Sav. et Yud., Pa. lyaiolensis Khrust. et Kuzm. Мощность 0.32 м.

Слои 16—21. Переслаивание известняков (от 4 до 9 см) серых до темносерых, линзовидно-слоистых, мелкозернистых, часто глинистых, с тонкими (2 см) прослоями черных известковистых аргиллитов. Известняки содержат раковины двустворок, тента-кулитов, ортоцератид, аммоноидей, брахиопод, панцири трилобитов и конодонты I. symmetricus Br. et Mehl., Po. decorosus Stauff., Po. uchtensis Ovn. et Kuzm., Po. lodinensis Polst., Po. aequalis Kl. et Lane, Pa. hassi Miill. et Miill., Pa. proversa Ziegl., Pa. plana Ziegl. et Sandb., Pa. kireevae Ovn., Pa. mucronata Kl., Pa. ljaschenkoae Ovn., Pa.aff. kozhimensis Sav.

et Yud., Pa. lyaiolensis Khrust. et Kuzm. Pa. elegantula Wang et Ziegl., Pa. ederi Ziegl. et Sandb., Pa. barba Ziegl. et Sandb., Pa. nasuta M b ll. et M b ll., Pa. gigas extensa Ziegl. et Sandb. Мощность 0.32 м.

Перерыв в обнаженности мощностью 1 м.

Слои 22—28. Переслаивание известняков темно-серых, тонко- и линзовидно-слоистых, с тонкими прослоями черных аргиллитов. Известняки охарактеризованы конодонтами Po. lodinensis Polsl., Pa. kireevae Ovn., Pa. ljaschenkoae Ovn., Pa. foliacea Youngq., Pa. aff. kozhimensis Sav. et Yud. Мощность 0.4 м.

Слои 29—48. Переслаивание известняков (от 4 до 28 см) серых до темно-серых, линзовидно-слоистых с бугристой поверхностью напластования, мелкозернистых с тонкими (до 3 см) прослоями черных аргиллитов. Известняки содержат большое количество мелких вкраплений пирита. У кровли пачки встречаются тонкие прослои известковистого мергеля зеленоватого цвета. Известняки охарактеризованы брахиоподами, трилобитами и конодонтами Po. lodinensis Polsl., Pa. kireevae Ovn., Pa. ljaschenkoae Ovn., Pa. foliacea Youngq., Pa. aff. kozhimensis Sav. et Yud., Pa. semichatovae Ovn. Мощность 1.15 м.

Перерыв в обнаженности мощностью 0.5 м.

Слои 49—51. Известняк (6—14 см) темно-серый с желто-бурыми участками, линзовидно-слоистый, мелкозернистый, с тонким (4 см) прослоем черного аргиллита. В верхнем слое известняка встречены трилобиты и конодонты Polygnatus lodinensis Polsl., Palmatolepis kireevae Ovn., Pa. ljaschenkoae Ovn., Pa. foliacea Youngq., Pa. subrecta Miill. et Youngq., Pa. semicha-tovae Ovn. Мощность 0.24 м.

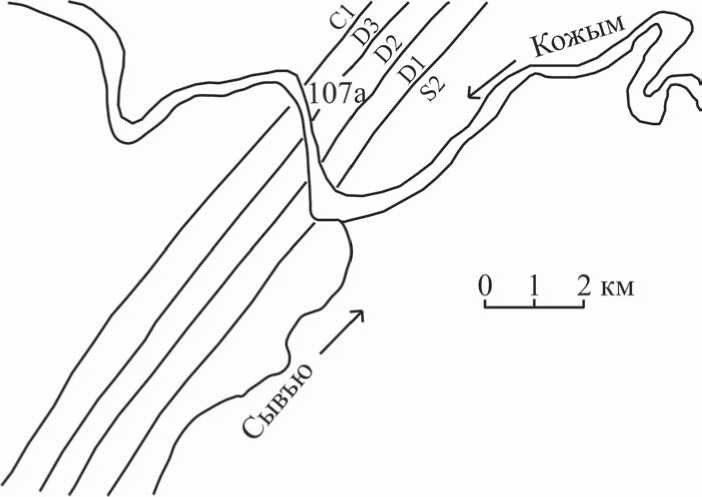

Проанализировав полученные данные распределения конодонтов в разрезе, можно выделить четыре комплекса, последовательно сменяющих друг друга.

Комплекс I. В нижней части разреза 107а определены многочисленные мезотаксисы: Mesotaxis falsiovalis и M. bogoslovskyi и вид Klapperina ovalis . Здесь появляются Ancyrodella gigas . Встречены также редкие Icriodus symmetricus. Присутствуют такие важные виды, как Palmatolepis gutta , Polygnatus xylus, Po. decorosus . Выше по разрезу, после 1,5 м задернованного участка, в слоях 2—9 нами обнаружен комплекс видов, идентичный предыдущему, наряду с единичными Po. olgae , «Po. foliatus» . Отсутствие в комплексе представителей рода Ancyrodella, скорее всего, объясняется фациальными причинами.

Комплекс II. Характеризуется появлением Po. uchtensis, Ancyrognathus sp., Palmatolepis proversa, Pa. plana, Pa. hassi, Pa. kireevae. Отметим, что среди палматолепид фиксируется много мелких (юных) форм. От предыдущего комплекса он отличается отсутствием представителей рода Mesotaxis и Ancyrodella .

Комплекс III. Этот комплекс значительно богаче, в нем преобладают палматолепиды, что характерно для относительно глубоководных обстановок осадконакопления. Здесь продолжают существовать виды Palmato-lepis hassi , Pa. proversa , Pa. plana , Pa. kireevae и впервые появляются Pa. mucronata , Pa. ljaschenkoae , Pa. foliacea, Pa. elegantula , Pa. ederi , Pa timanensis , Pa. aff. kozhimensis , Pa. lyaiolensis . Также присутствуют малочисленные по-лигнатиды (пять видов): «Polygnatus foliatus», Po. decorosus , Po. webbi , Po. uchtensis , Po. lodinensis , последний из которых доминирует. Встречены единичные представители рода Icriodus (I. symmetricus) и рода Ancyrodella (Anc. gigas) . Отмечается присутствие представителей рода Ancyrognathus — And. amana, Anc. sp.

Комплекс IV. Также определен богатый комплекс, состоящий из многочисленных палматолепид (16 видов): Palmatolepis hassi , Pa. proversa , Pa. foliacea, Pa. kireevae, Pa. aff. kozhimensis , Pa. plana , Pa. mucronata , Pa. barba, Pa.

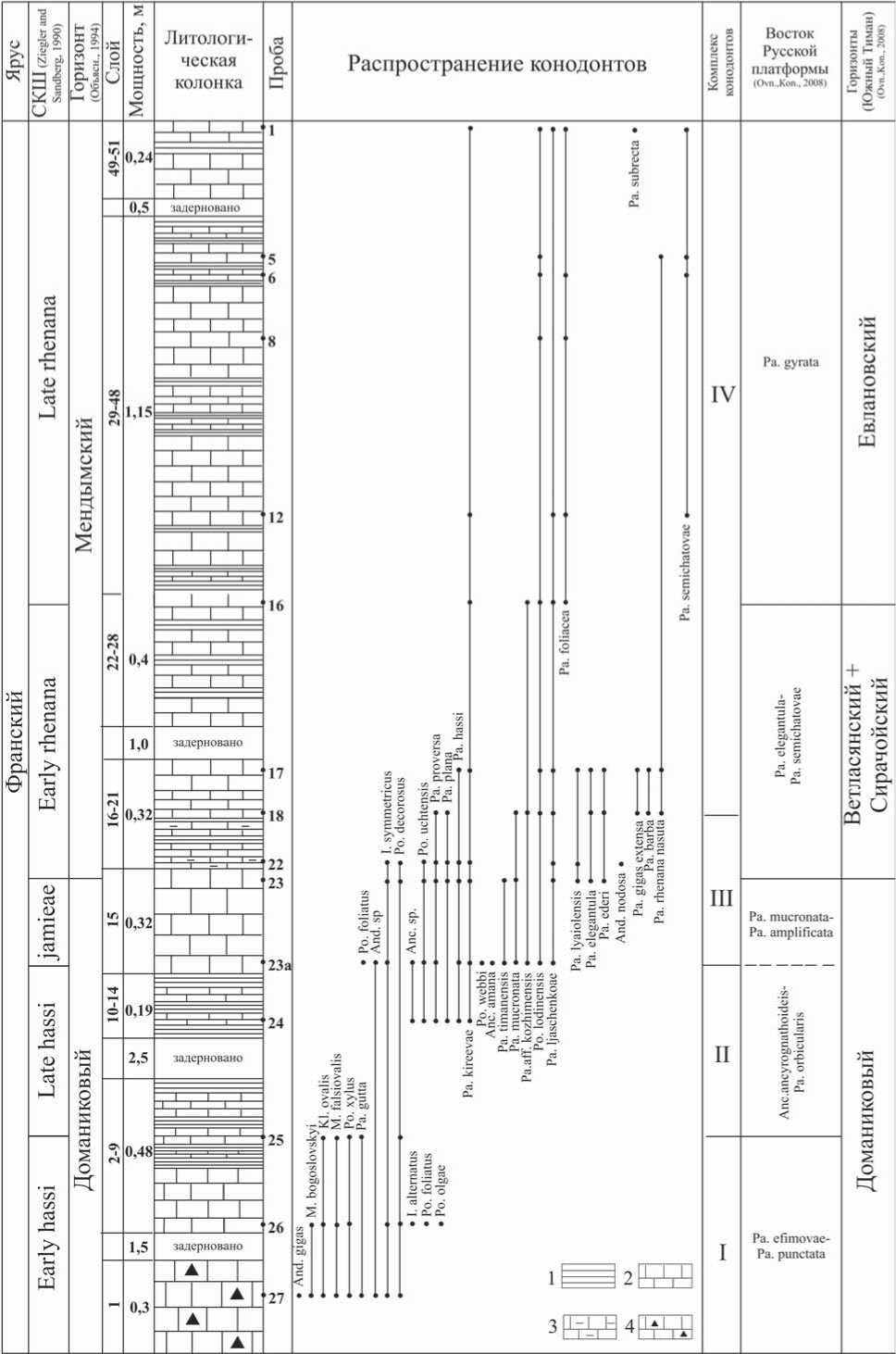

Рис. 2. Распространение конодонтов во франских отложениях разреза р. Кожым. Условные обозначения: 1 — аргиллит, 2 — известняк, 3 — известняк глинистый, 4 — известняк кремнистый. Буквенные обозначения: And — Ancyrodella, M — Mesotaxis, Kl — Klapperina, Anc — Ancyrognathus, Pa — Palmatolepis, Po — Polygnathus, I — Icriodus

ljaschenkoae , Pa. ederi , Pa. lyaiolensis, Pa. semichatovae , Pa. elegantula , Pa. gigas extensa, Pa. nasuta , Pa. subrecta. Отмечается присутствие представителей рода Polygnathus , разнообразие которых сокращается до двух видов: Po. aequalis , Po. lodinensis . Этот комплекс сходен с комплексом III большим числом общих видов рода Palmatolepis , но отличается появлением Pa. gigas extensa, Pa. barba, Pa. nasuta и других видов, а также отсутствием анцирог-натусов и большинства видов поли-гнатусов.

Распространение конодонтов в разрезе 107а р. Кожым приведено на рис. 2 (изображения см. в фототаблице). Выделенные нами конодонтовые комплексы сопоставлены с зональными конодонтовыми комплексами де-прессионных разрезов востока Русской платформы. Зональность была составлена Н. С. Овнатановой и Л. И. Кононовой на основе филогении рода Palmatolepis [15].

Комплекс I по составу близок к комплексу конодонтовой зоны Polygnathus efimovae — Palmatolepis punctata. Общими видами являются Anc. gigas , Pa. gutta , M. falsiovalis, M. bogoslovsky . Эта зона характеризует нижнюю пачку доманикового горизонта и соответствует зонам punctata и Early hassi (нижняя часть) стандартной шкалы В. Циглера и Ч. Сандберга [17]. Таким образом, нижняя часть разреза на р. Кожым, содержащая комплекс I, отвечает зоне Po. efimovae — Pa. punctata и относится к нижней части доманикового горизонта.

Комплекс II сопоставим с комплексом зоны Ancyrognathus аncyro-gnathoideus — Pa. orbicularis по наличию общих видов Pa. plana, Pa ljaschenkoae, Pa. proversa, типичных для этой зоны. В комплексе II, в указанной зоне, отсутствуют мезотаксисы. Зона Anc. ancyrognathoideus — Palmatolepis orbicularis характеризует среднюю часть доманикового гори-

зонта (II пачка) и условно сопоставляется с зонами Early hassi (нижняя часть) и Late hassi стандартной шкалы. Таким образом, отложения разреза 107а, содержащие конодонтовый комплекс II, могут быть отнесены к зоне Anc. аncyrognathoideus — Pa. orbicularis и определены как средняя часть доманикового горизонта.

Комплекс III по составу делится на две части. Одна часть сравнима с комплексом зоны Palmatolepis mucro-nata — Palmatolepis amplificata по присутствию индекс-вида Pa. mucronata и появлению в комплексе Pa. timanensis. Эта зона отвечает верхней части доманикового горизонта и сопоставляется с зоной jamieae стандартной шкалы. Следовательно, часть разреза, охарактеризованная рассматриваемым комплексом, соответствует зоне Pa. mucronata — Pa. amplificata и относится к верхней части доманикового горизонта. Другая часть комплекса III содержит виды, общие с зоной Palmatolepis elegantula— Palmatolepis semichatovae: вид-индекс Pa. elegantula, Pa. ederi и Pa. lyaiolensis. Данная зона отвечает мендымскому горизонту Волго-Уральской области и вет-ласянскому и сирачойскому горизонтам или пачкам I и II лыаёльского горизонта Южного Тимана. Зона Pa. elegantula — Pa. semichatovae сопоставляется с зоной Early rhenana. На основании приведенных выше данных рассматриваемая часть разреза 107а на р. Кожым отвечает зоне Pa. elegantula— Pa. semichatovae и относится к мендымскому горизонту.

Комплекс IV также может быть разделён на две части. Нижняя часть содержит виды, общие с зоной Pa. elegantula — Pa semichatovae, которая сопоставляется с зоной Early rhenana схемы В. Циглера и Ч. Сандберга [16]. Верхняя часть содержит общие виды с комплексом зоны Palmatolepis gyrata: Pa. subrecta, Pa. foliacea, нижняя граница которой определяется нами по

появлению Pa. foliacea. Данная зона, сопоставляемая с зоной Late rhenana стандартной шкалы, характеризует нижнюю часть евлановского горизонта или пачки III и IV лыайольского горизонта. Отложения, охарактеризованные комплексом IV рассматриваемого разреза, относятся к евлановскому горизонту и отвечают зоне Pa. gyrata.

Таким образом, выделенные нами комплексы конодонтов из отложений франского яруса в разрезе р. Кожым сопоставлены с зональными конодонтовыми комплексами депрессионных разрезов востока Русской платформы. Исключительно по конодонтам впервые доказано присутствие доманикового горизонта в разрезе 107а.

Автор искренне благодарен рецензенту Л. И. Кононовой за помощь в подготовке статьи, Д. Б. Соболеву, А. В. Журавлеву, Т. М. Безносовой, В. С. Цыганко за консультации и замечания при написании работы.

Список литературы Конодонтовая характеристика франских отложений разреза р. Кожым (Приполярный Урал)

- Бардашев И. А., Бардашева Н. П. Платформенные конодонты из пограничных живет-франских отложений (средний-верхний девон). Душанбе: Дониш, 2012. 90 с.

- Деулин Ю. В. Конодонты и корреляция продуктивных на нефть верхнедевонских отложений севера Тимано-Печорской провинции. Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2006. 253 с.

- Журавлев А. В., Груздев Д. А. Конодонты матяшорской толщи (девон Большенадотинского района) // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН, 2003. № 1 (97). С. 14-16.

- Матвеева М. А. Конодонты среднефранского подъяруса Приполярного Урала (р. Кожым) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 21-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 149-152.

- Наседкина В. А., Плотникова Н. П. О верхнедевонских конодонтах на восточном склоне Северного Урала // Конодонты Урала и их стратиграфическое значение. Свердловск, 1979. С. 52-68.