Конодонты пограничных отложений силура и девона ПриПолярного Урала (река Кожим)

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128911

IDR: 149128911

Текст статьи Конодонты пограничных отложений силура и девона ПриПолярного Урала (река Кожим)

Кожимский опорный разрез по степени обнаженности, стратиграфической полноте и обилию фаунистических комплексов является наиболее ценным для стратиграфических, палеонтологических и геологических исследований в Тимано-Североуральском регионе.

Конодонты из пограничных отложений силура и девона кожимского разреза в основном изучались С. В. Мельниковым, который отмечает сильную эндемичность верхнесилурийских комплексов конодонтов. (Мельников, 1999б; Zhemchugova et al, 2000; Жемчугова и др. 2001). Послойное опробование и кислотная дезинтеграция 12 образцов из III пачки карповского горизонта и I, II пачки овинпармского горизонта помогли установить присутствие космополитных зональных и руководящих видов конодонтов в отложениях исследуемого интервала.

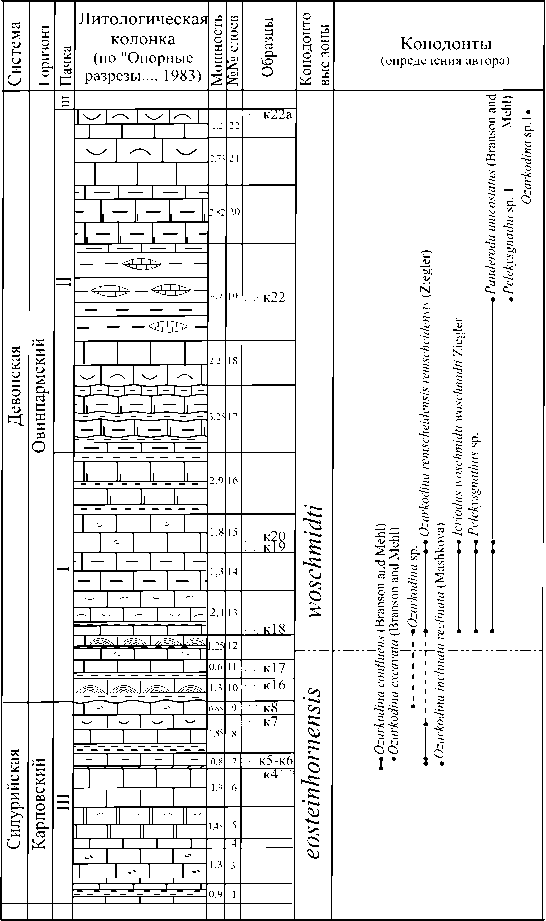

Из пограничных отложений силура и девона кожимского разреза (обн. 236) выделено два комплекса конодонтов: позднепржидольский комплекс eosteinhornensis и раннелохковский комплекс — woschmidti . В составе первого комплекса определены мультиэле-ментные виды, принадлежащие исключительно к роду Ozarkodina: Ozarkodina excavata excavata, Ozarkodina con-fluens (г > е, г морфотипы) , Ozarkodina remsheidensis remscheidensis (= Oz. steinhornensis remsheidemsis), Ozarko-dina inclinata reclinata, Ozarkodina sp.

Мультиэлементный вид Oz. conflu-ens (рис. 1) установлен в верхнем ллан-довери-пржидоле Волыно-Подолии (Дрыгант, 1980); венлоке-пржидоле Австралии, верхнем силуре Вайгача (Машкова, 1970); нижнем лудлове (зона Polygnathoides. siluricus ) — нижнем девоне Карнийских Альп, Швейцария (Rexroad and Craig, 1971), венлок-лудлов Прибалтики (Viira, 2003). Клаппер (Klapper) и Мерфи (Murphy) в 1974 г. выделили внутри вида пять морфотипов (б, в, г, д, е), которые могут совместно встречаться в одновозрастных отложениях (Uyeno, 1980; 1990) и, вероятнее всего, отражают широкую морфологическую изменчивость элементов рото- 2

вого аппарата Oz. confluens . Это свидетельствует о приспособленности вида к обитанию в различных условиях (или к питанию различными пищевыми объектами) и объясняет широкое распространение и долгий временной отрезок его существования. Кожимские экземпляры Oz. confluens по высоте листа и расположению зубцов можно отнести к г морфотипу и переходному г > е морфотипу, другие морфотипы в отложениях изученного интервала обнаружены не были.

Pиc. 1. Oz. confluens (г > e морфотип)-Pa-элемент (обн. 236)

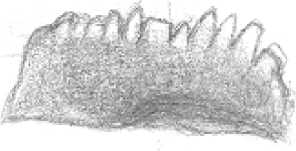

Oz. ecxavata excavata (рис. 2) распространен в карповских слоях и основании вайгачского горизонта на о. Вай-гач (Машкова, 1970); верхнем лландове-ри-нижнем девоне Волыно-Подолии (Дрыгант, 1980), верхнем силуре Австралии (Farell, 2004) и Северной Канады (Uyeno, 1980; 1990), обычно встречаясь в устойчивой ассоциации с конодонтом вида Ozarkodina confluens. Наибольшего расцвета Oz. ecxavata excavata достигает в венлокское и лудловское время, становясь достаточно редкой к концу пржидола (Машкова, 1971). Изучение видового состава кожимских конодонтов из верхних слоев пржидольско-го яруса показало явное количественное преобладание элементов Oz. confluens над дискретными элементами Oz. ecxavata excavata.

Pиc. 2. Pa-элемент из аппарата Oz. excavata excavata (обн. 236)

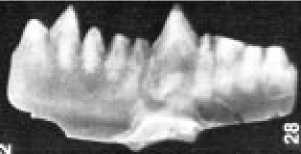

Мультиэлементный вид Ozarkodina inclinata reclinata Mashkova, 1970 является одним из потомком Oz. excavata excavata. Обособление Oz. inclinata reclinata от материнской формы шло по пути разрастания и удлинения губ базальной полости, изменений в форме изгиба нижнего края, конфигурации и положении зубцов на заднем стерж-нe Pa-элемента (рис. 3). Время появления и распространения Oz. inclinata reclinata датируется верхним надлудло-вом (пржидол) острова Вайгач (Машкова, 1970). Кожимский опорный разрез традиционно сопоставляется по фауне с вайгачскими отложениями, поэтому появление в устьсывьюских слоях конодонта данного вида может служить надежным признаком пржидольского возраста изучаемых слоев.

Sp. inclinatus reclinatus Mashkova, 1970 (о-в Вайгач)

Кожимский экземпляр Pa-элемента Oz.

inclinata reclinata (Приполярный Урал)

Pиc. 3. Pa-элементы из аппарата Oz. inclinata reclinata

Временной диапазон распространения Oz. remscheidensis remscheidensis (рис. 4) ограничен более узким интервалом, чем у предыдущих видов. Этот вид, появляясь в самых верхних слоях пржидольского яруса (верхний силур), некоторое время сосуществует с предковой формой ( Oz. remsch. eosteinhor-nensis) , достигая своего расцвета в лох-

Oz. remscheidensis remscheidensis (Uyeno, 1990)

Oz. remscheidensis remscheidensis (обн.236, III пачка S2)

Рис. 4. Oz. remscheidensis remscheidensis (Pa-элементы)

ковское время (нижний девон). Диапазон eго распространения включает верхнюю часть зоны eosteinhornensis (верхний пржидол) и зону woschmidti (нижний лохков) (Uyeno, 1980; Jeppsson, 1988; 1989). Кожимские экземпляры Pa-элементов из аппарата Oz. remschei-densis remscheidensis сильно варьируют по ряду морфологических признаков (соотношение размеров и ширины зубцов листа, изогнутость нижнего края, форма и размеры базальных губ), однако по конфигурации листа и зубцов они наиболее близки к североканадским Oz. remscheidensis remschei-densis.

Анализ видового состава верхнесилурийского комплекса eosteinhornens позволяет сделать следующие выводы:

∙ В состав комплекса входят виды только одного рода Ozarkodina, принадлежащего к семейству Polygnathidae.

∙ Небольшое количество видов в составе комплекса согласуется с общей тенденцией развития конодонтовой фауны во всем мире. Позднесилурийское время в целом характеризуется снижением таксономического разнообразия и преобладанием конодонтов рода Ozarkodina, представленных в основном группой Oz. steinhornensis (=remschei-densis).

∙ Для комплекса характерна устойчивая ассоциация видов широкого вертикального (врeмeнного) распространения Ozarkodina excavata excavata, — Ozarkodina confluens , которая позволяет ориентировочно определить возраст вмещающих их отложений как нижний силур (венлок)-нижний девон.

∙ Присутствие в комплексе Ozarko-dina inclinata reclinata совместно c Ozarkodina remsheidensis remschei-densis указывает на позднепржидольс- кий возраст отложений III пачки усть-сывьюской свиты. Это заключение согласуется с материалами по кожимско-му опорному разрезу, опубликованными ранее (Опорные разрезы…,1983).

Нижнедевонский комплекс wosch-midti включает мультиэлементные виды Icriodus woschmidti woschmidti, Ozarko-dina remsheidensis remscheidensis, Oz. sp ., Oz. sp 1, Pelekysgnathus sp ., Peleky-sgnathus sp 1 , Panderodus unicostatus, из которых наиболее важными видами для стратиграфии отложений являются мультиэлементные виды Icriodus woschmidti woschmidti и Oz. remsheiden-sis remscheidensis .

Валлизер, изучая последовательность конодонтов из верхнесилурийских и нижнедевонских отложений Карний-ских Альп, выделил зону Icriodus woshmidti , основание которой совпадало с уровнем нижней границы девонской системы и проводилось им по пер-

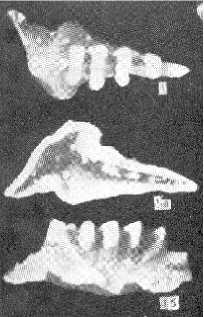

Icriodus woschmidti woschmidti (Машкова, 1971)

Icriodus woschmidti hesperius (Klapper and Murphy, 1974)

Рис. 5. Изображения подвидов Icriodus woschmidti Ziegler, 1960

Icriodus woschmidti woschmidti (Приполярный Урал, р. Кожим)

вому появлению этого вида (Jeppson, 1989). Сейчас известно, что Icriodus woshmidti встречается в верхнесилурийских (пржидольских) отложениях, что делает невозможным использовать его первое появление для точного установления нижней границы девонской системы (Машкова, 1971; Jeppsson, 1989; Farell, 2004). В разрезе уровень появления Icriodus woschmidti wosch-midti может свидетельствовать о по-зднепржидольском или раннелохковс-ком возрасте отложений.

В составе вида Icriodus woshmidti в нижнелохковских отложениях известны два подвида: североамериканский Icriodus woschmidti hisperius и eвро-пейский Icriodus woschmidti woschmidt (рис. 5). Уровень появления Icriodus woschmidti hisperius в североамериканских отложениях совпадает с уровнем появления Icriodus woschmidti wosch-midti в чешском эталонном разрезе Клонк (Klapper and Murphy, 1974). Это позволило американским исследователям выделить в стратиграфической шка-лe сeверо-американского рeгиона зону hisperius, которая является аналогом европейской зоны woschmidti и полностью совпадает с последней по объему (Uyeno, 1980).

Позднее североамериканский подвид Icriodus woschmidti был обнаружен в нижнедевонских отложениях Волыно-Подолии (Дрыгант, 1984) и верхнесилурийских отложениях Австралии (Farell, 2004). Кожимские экземпляры икриоду-сов принадлежат к европейскому подвиду Icriodus woschmidti woschmidti , что позволит в дальнейшем провести сопоставление нижнелохковских отложений кожимского опорного разреза (овинпармский горизонт) с европейской зональной конодонтовой шкалой.

Проведенное изучение распространения конодонтов Icriodus woschmidti woschmidti в пограничных отложениях обн. 236 показало, что появление первых дискретных элементов этого вида фиксируется в основании слоя 13 (рис. 6). В настоящий момент этот уровень можно принять за нижнюю границу распространения Icriodus wosch-midti в кожимском разрезе, поскольку присутствие элементов Icriodus в слоях нижележащих отложений установ-лeно не было. Присутствие Icriodus woschmidti совместно с Ozarkodina remscheidensis remscheidensis позволяет отнести I и II пачки овинпармского горизонта к нижней части лохковского яруса.

В целом нижнедевонский комплекс конодонтов характеризуется появлением в его составе представителей се

мейств Panderodontidae и Icriodontidae, пока не обнаруженных в нижележащих верхнесилурийских отложениях кожим-ского разреза. В раннелохковское время свое развитие продолжают только Ozarkodina remsheidensis remschei-densis и Ozarkodina sp.

Таким образом, изучение конодонтов из верхнесилурийских и нижнедевонских отложений обн. 236 позволило выделить в пограничном интервале верхний силур-нижний девон кожимского опорного разреза два комплекса конодонтов: комплекс eosteinhornensis и комплекс woschmidti. В составе первого комплекса определены мультиэле-ментные виды Ozarkodina excavata excavata, Ozarkodina confluens (г > е, г морфотипы), Ozarkodina remsheidensis remscheidensis, Ozarkodina inclinata reclinata, Oz.sp. Второй комплекс wosch-midti включает мультиэлементные виды Icriodus woschmidti woschmidti, Ozar-kodina remsheidensis remscheidensis,

Pиc. 6. Разрез пограничных отложений силура и девона на р. Кожим (обн. 236)

Анализ видового состава комплекса eostein-hornensis позволяет отнести отложения III пачки устьсывьюс-кой свиты к верхнему пржидолу. Присутствие в составе комплекса woschmidti мультиэлемент-ных видов Icrio-dus woschmidti woschmidti и Oza-rkodina remshei-densis remschei-densis указывает на раннелохковс-кий возраст отло- жений I и II пачек овинпармского горизонта.

В кожимском опорном разрезе на границе пржидол — лохков происходит обновление таксономического состава нижнедевонского комплекса, в котором появляются не встречавшиеся ранее в силуре представители семейств Panderodontidae и Icriodontidae.

Выделенные комплексы конодон- тов, после уточнения границ распространения зональных видов позволят сопоставить пограничные отложения силура и девона кожимского опорного разреза с международной (общей) стратиграфической шкалой.

Список литературы Конодонты пограничных отложений силура и девона ПриПолярного Урала (река Кожим)

- Дрыгант Д. М. Корреляция и конодонты силурийских-нижнедевонских отложений Волыно-Подолии. Киев: Наук. думка, 1984. 192 с.

- Жемчугова В. А., Мельников С. В., Данилов В. Н. Нижний палеозой Печорского нефтегазоносного бассейна (строение, условия образования, нефтегазоносность) М.: Академия горных наук, 2001. 110 с.

- Машкова Т. В. Конодонты биозоны Spathognathodus steinhornensis острова Вайгач // Стратиграфия и фауна силурийских отложений Вайгача. Л.: НИИГА, 1970. С. 210-234.

- Машкова Т. В. Конодонты комплексы силура (биозона Ozarkodina) // Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. 1971. Т. XXII. С. 199-209.

- Мельников С. В. Мелководные конодонты силура в опорном разрезе Приполярного Урала (р. Кожим) // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: новые результаты и новые перспективы. Материалы XIII Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар, 1999б. Т. 2. С. 275-278.