Консервация и музеефикация объектов археологического наследия в Москве (Царицыно, Xохловская площадь)

Автор: Воронин К.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Важность поисковых раскопок совершенно очевидна, что приводит к пониманию необходимости сохранения на месте археологических объектов, в частности архитектурных объектов, обнаруженных археологическими раскопками с целью популяризации археологической науки. Сохранение и сохранение музеев имеют ключевое значение в этом аспекте. Он включает сохранение в стабильном состоянии объекта, выбранного для экспоната. В статье представлены основные методы сохранения, применяемые к археологически исследованным архитектурным объектам в парке Царицыно на Хохловской площади Москвы.

Архитектурно-археологические объекты, консервация, музее-фикация in situ, парк царицыно, стена белого города

Короткий адрес: https://sciup.org/14328510

IDR: 14328510

Текст научной статьи Консервация и музеефикация объектов археологического наследия в Москве (Царицыно, Xохловская площадь)

Проблема консервации и музеефикации в настоящее время является одной из актуальных проблем сохранения объектов археологического наследия в России. Возможности консервации и музеефикации объектов на современном уров- не позволяют не только сохранять объект для будущих поколений исследователей, но и экспонировать его в настоящем, решая таким образом проблему популяризации археологии как науки, популяризации национального культурного достояния.

В настоящее время консервация и музеефикация археологических объектов выделилась в специальную отрасль спасательной археологии, задачи которой – не только раскрытие и изучение археологического объекта, обеспечение его физической сохранности в процессе хозяйственного освоения территории, но и выбор объекта для проведения консервации и музеефикации, подбор (или разработка) метода консервации, определение способа экспонирования объекта с учетом его характерных особенностей. В настоящее время в археологии накоплен значительный объем информации по проблемам консервации и музеефикации объектов in situ; разрабатываются специальные методы, позволяющие сохранять археологические объекты на открытом воздухе круглый год с режимом свободного доступа посетителей, а также методы использования этих объектов при создании комфортной городской среды ( Peacock, Brede , 2011. P. 206, 207; Uotila, Tourunen et al. , 2011. P. 207; Ситдиков , 2012).

Значительное развитие этого направления в России приходится на последние 30 лет, когда понимание значимости археологических объектов легло в основу многих правовых актов, принимавшихся в сфере их охраны. Однако первые опыты музеефикации археологического наследия предпринимались в 1960-е гг., когда 49 объектов, представлявших собой остатки архитектуры, были открыты для постоянного экспонирования ( Воскресенская , 1969); применение принципов реставрации, консервации и экспонирования археологических объектов на практике стало возможным благодаря предшествующей деятельности архитекторов и реставраторов (см., напр.: Барановский , 1996). В 1970–1980-е гг. на основе имеющихся практических данных утверждались принципы музеефикации археологических объектов, основные методические подходы к отбору объектов для экспонирования ( Булатов , 1975; Бадер , 1978; и др.).

В последнее время музеефикация признается одним из основных видов сохранения и использования объектов археологического наследия уже на государственном уровне, а исследователи разрабатывают методические подходы к консервации и экспонированию объектов археологии с учетом их особенностей, к развитию их как самостоятельных музейных центров и основы для формирования археологических заповедников, территорий с особым статусом (см., напр.: Медведь , 2004; Еремин , 2010; Полибина , 2011).

Для территории г. Москвы в этом отношении значительную роль сыграла деятельность специалистов, создавших в 1989 г. муниципальную археологическую службу. Их усилиями была проведена музеефикация археологических объектов in situ – гончарного комплекса в Зарядье, Воскресенского моста и других памятников, раскрытых в ходе раскопок в исторической части города ( Векслер , 1987; 2000; 2012. С. 35; Пирогов , 2012. С. 143; и др.). В настоящее время на территории Москвы функционируют 12 музеефицированных объектов археологии; для более чем 20 объектов планируется провести мероприятия по консервации и музеефикации (Археологические исследования… 2012. С. 286, 287).

В рамках данной статьи будут рассмотрены работы по консервации и музее-фикации архитектурно-археологических объектов, открытых в ходе исследования территории дворцово-паркового комплекса Царицыно, и фундамента стены Белого города, раскрытого в ходе раскопок на Хохловской площади. Работы на этих объектах велись совместно с А. Г. Векслером; мероприятия по консервации проводились специалистами ООО «Столичное археологическое бюро» под руководством специалиста мастерской № 13 «Москомпроекта-2» В. Ф. Коршунова. Введение полученных результатов в научный оборот представляется нам крайне важным, т. к. позволяет расширить представления специалистов-археологов о возможностях и методах консервации архитектурно-археологических объектов и способствовать взаимодействию между специалистами разных дисциплин.

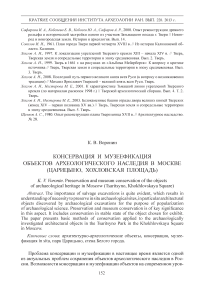

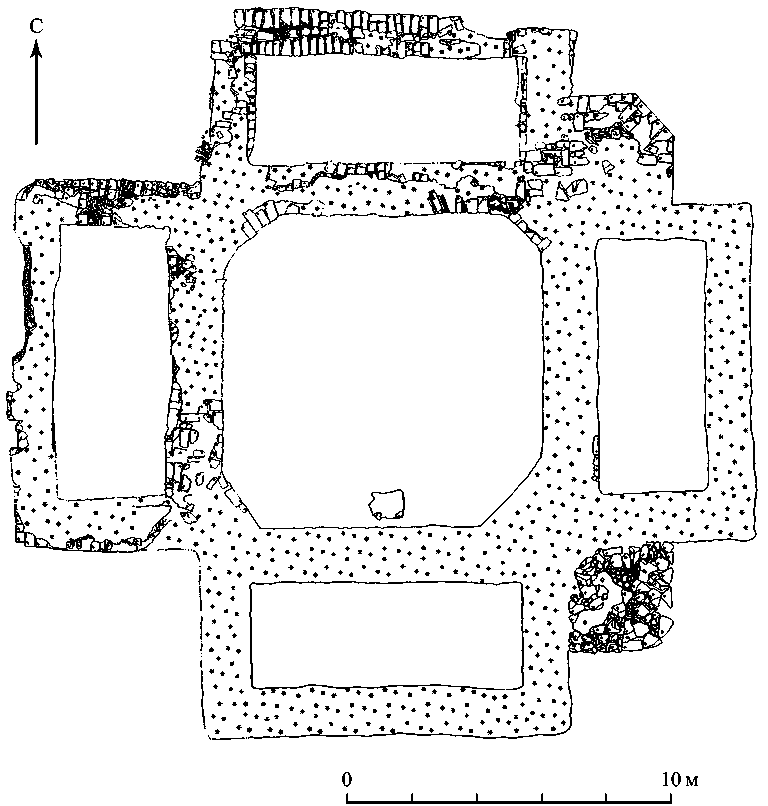

Парк Царицыно. При проведении в 2005–2007 гг. спасательных археологических исследований на территории парка Царицыно были обнаружены и расчищены несколько считавшихся ранее утраченными архитектурно-археологических объектов, относящихся к «баженовскому» периоду строительства, – фундаменты Большого Кавалерского, Камер-Юнгфарского корпусов (рис. 1), Домика садовника (рис. 2), грота на Глухой дорожке, водостока под Оперным домом.

После завершения собственно археологических исследований, включавших в себя площадные раскопки с полным раскрытием и комплексным изучением объекта, возник вопрос о консервации данных объектов с целью их дальнейшей музеефикации и вовлечения в экспозиционный потенциал парка в контексте историко-культурного ландшафта. Для этого были проработаны имеющиеся архивные материалы, проведена оценка технического состояния руинированных остатков, их художественных особенностей, степени искажения первоначального облика позднейшими перестройками и т. д.; для понимания влияния окружающей среды на сохранность архитектурно-археологических остатков было проведено исследование гидрологического режима.

Среди главных задач проводившегося комплексного исследования объектов парка Царицыно были выявление причин и факторов процессов, влияющих на сохранность археологических объектов, фиксация их современного технического состояния, разработка необходимых технических мер по реставрации, консервации объектов, обеспечения длительной сохранности их конструкций в режиме экспонирования.

Для этого были проведены исследования, направленные на установление состояния кладок, фундаментов, выявление скрытых дефектов (трещин и т. д.); выполнено лабораторное исследование строительных материалов археологических объектов, определен химический состав, физико-механические свойства (механическая прочность, морозостойкость, пористость, водопоглощение, паропроницаемость и т. д.). Для определения основных причин разрушения конструкций были проведены исследования на наличие биоразрушителей (степень зараженности объекта грибами, микроорганизмами и т. д.). На основании данных анализов, выполненных в специализированных лабораториях Межобластного научно-реставрационного художественного управления министерства культуры РФ, были определены меры по консервации каждого из выявленных «баженовских» архитектурных объектов.

Рис. 1. Сводный план выявленных фундаментов Камер-Юнгфарского корпуса. Чертеж

Так, при консервации фундаментов Большого кавалерского корпуса – одной из крупнейших построек В. И. Баженова – была применена обработка кладок специальным гидрофобным раствором, проведены расчистка швов, укрепление кладок цементно-пластификатными растворами и др. Аналогичным способом была проведена консервация раскрытых фундаментов Камер-Юнгфарского корпуса; помимо этого, для данного объекта была применена система пластовых дренажей для предохранения музеефицированного объекта от воздействия подземных и талых вод, т. к. фундаменты находятся в сложных гидрологических условиях. В данном случае устройство стандартных кольцевых и пристенных дренажей оказалось невозможным из-за угрозы обрушения конструкций фундамента.

Рис. 2. Сводный план выявленных фундаментов Домика садовника. Чертеж

В процессе исследования Домика садовника, как и в случае с Большим Кавалерским и Камер-Юнгфарским корпусами, была выяснена его планировочная структура, точное положение на местности относительно Оранжерейного моста, дачи Ольгиных, Дворцового ансамбля. Фундаменты Домика садовника находились в хорошем состоянии, основной задачей консервации являлось закрепление кладок и обработка строительных материалов водозащитными и антигрибковыми растворами. Основная нагрузка при контакте с окружающей средой приходится на швы кирпичных стен, частично сохранившихся на данном объекте, – при консервации проводилось обессоливание кладки, пропитка гидрофобом. Аналогичные консервационные мероприятия проводились и для сохранившихся участков кладки водостока под Оперным домом; дополнительно было проведено заполнение швов кладки пластификатором для предотвращения разрыва кладки из-за воздействия воды. В ходе музеефикации параллельно историческому водостоку был сооружен дублер, взявший на себя функцию отвода воды с верхней части придворцовой территории.

Одной из сложных проблем, возникших в процессе консервации и музее-фикации археологических объектов парка Царицыно, являлась музеефикация помещений Большого дворца (Ц-1, 8), которые было решено использовать в качестве археологического музея. В процессе выборки котлована для сохранения кладок белого камня in situ под кладки были подведены бетонные фундаменты на мощных сваях – таким образом была решена проблема сохранения исторического фундамента в первоначальном пространственно-высотном положении. Консервационные мероприятия включали промывку кладок, расчистку швов, замену ущербного связующего раствора в швах; были проведены пропитка гидрофобным составом комбинированного свойства, укрепление кладки пластификатором и т. д.

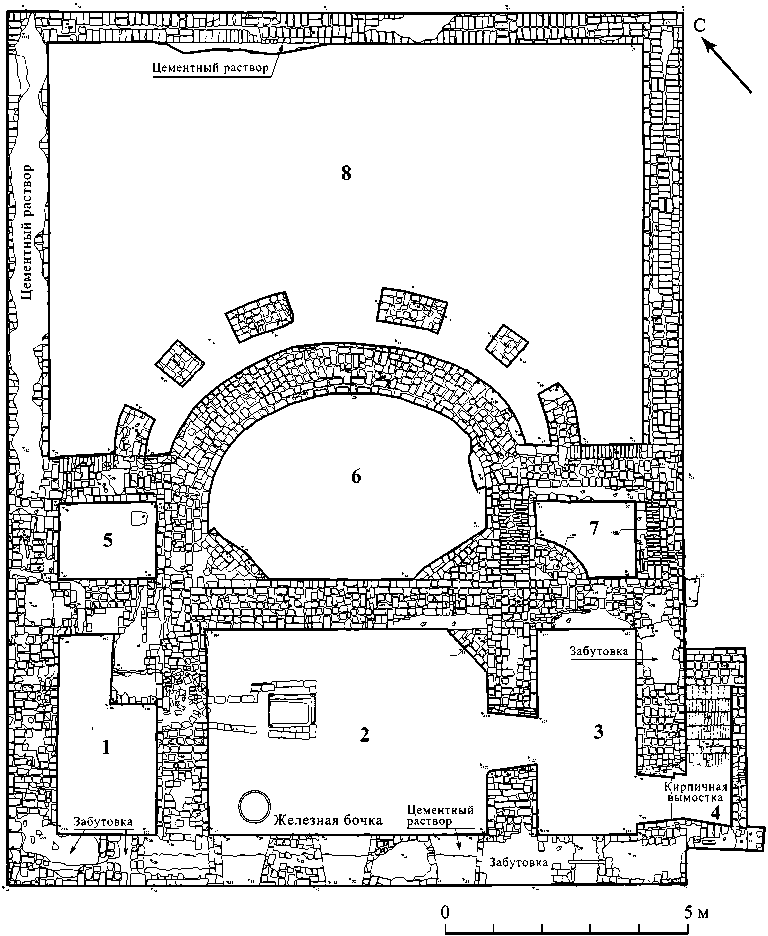

Хохловская площадь. Исследования на территории Хохловской площади проводились в 2007 г.; одним из результатов работ стало выявление и расчистка фундамента стены Белого города длиной 64 м. Время возведения этого оборонительного сооружения относится к 1586–1593 гг.; в 1770–1790-е гг. оно было разобрано. Стена на отдельных участках имеет хорошую сохранность – высота кладки составляет 0,6–1,5 м, ширина фундамента достигает 4,5 м. В ходе ее исследования выявлена и изучена конструкция кладки, зафиксированы отдельные конструктивные элементы (рис. 3).

Сохранившиеся конструкции стены Белого города представляют собой 1–2 ряда бессистемной бутовой и частично кладки из крупных грубо отесанных блоков. Большая часть камней находилась в удовлетворительном состоянии, но известковый раствор, которым они были скреплены в древности, не имеет достаточной прочности. Основным консервационным решением в данном случае, помимо пропитки гидрофобными растворами, явилось сооружение водоотвода и навеса, предотвращающего разрушение белого камня и известкового раствора под воздействием влаги; однако не решен вопрос о степени воздействия, к примеру, конденсата или перепада температур на состояние белого камня. Поэтому в данный момент, до принятия окончательного решения о музеефикации, для выявленного фрагмента стены Белого города проводится ежегодный мониторинг и необходимые консервационные мероприятия, поддерживающие стабильное состояние белого камня.

Таким образом, к основным мероприятиям по консервации и музеефи-кации объектов археологического наследия относятся: археологические раскопки, позволяющие раскрыть объект и полностью исследовать его; работы

Западный фасад

по консервации (сохранению, стабилизации) открытых в ходе раскопок объектов, где подбор кон-сервационных методов происходит с учетом основных характеристик и современного технического состояния объекта исследования; музеефикация, подразумевающая в том числе разработку специального технического решения для экспонирования археологического объекта in situ (в частности, вывешивания фундаментов или стены на системе балок, стоек и т. д.). Несомненно, что работу в данном направлении необходимо продолжать с привлечением широкого круга специалистов разных направлений (строителей, архитекторов, реставраторов химиков, гидрогеологов), что позволит в будущем перевести процесс музеефикации археологического объекта из масштабного, но частного события в рутинный процесс, завершающий спасательные археологические исследования.

Рис. 3. Сводный план стены Белого города на Хохловской площади. Чертеж

Список литературы Консервация и музеефикация объектов археологического наследия в Москве (Царицыно, Xохловская площадь)

- Археологические исследования А. Г. Векслера в Москве. «От Кремля до самых до окраин...»//Археология Москвы. Линия жизни. М., 2012.

- Бадер О. Н., 1978. Музеефикация археологических памятников//СА. № 3.

- Барановский П. Д., 1996. О методах консервации и реставрации руин архитектурных памятников по работам кавказских экспедиций ИИИ АН СССР 1946-1947 гг. (доклад на заседании Научно-методического совета по охране памятников культуры при Президиуме АН СССР, 16 декабря 1949 г.)//Петр Барановский. Труды, воспоминания современников/Сост. Ю. А. Бычков. М.

- Булатов Н. М., 1975. Принципы организации археологических музеев-заповедников//Вопросы

- охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Вып. 3. М.

- Векслер А. Г., 1987. Памятники археологии Москвы: Исследования и проблемы музеефикации//Проблемы москвоведения на современном этапе: Мат. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения П. В. Сытина. М.

- Векслер А. Г., 2000. Охрана археологического наследия//Охрана историко-культурного наследия Москвы на рубеже XX-XXI веков. М.

- Векслер А. Г., 2012. Археология Москвы на рубеже столетий: Проблемы, исследования, музеефикация//Археология Москвы. Линия жизни. М.

- Воскресенская Л. П., 1969. Организация открытого показа археологических памятников в РСФСР. М.

- Еремин Л. В., 2010. Музеефикация особо охраняемых территорий историко-культурного значения в Республиках Южной Сибири: Автореф. дис.... канд. ист. наук (24.00.03). Томск.

- Медведь А. Н., 2004. Музеефикация памятников археологии в России (прошлое и настоящее). М.

- Пирогов В. Ю., 2012. Воскресенский мост -история исследования и музеефикации//Археология Москвы. Линия жизни. М.

- Полибина К. Е., 2011. Архитектурные и инженерно-конструктивные аспекты музеефикации памятников историко-культурного наследия. М.

- Ситдиков А. Г., 2012. Музеефикация объектов археологии Казанского Кремля//Археология Москвы. Линия жизни. М.

- Peacock E. E., Brede A., 2011. The bank, the public library and the museum: three approaches to community in situ urban archaeological heritage//17th Annual Meeting (14-18 September. Oslo, Norway): Abstracts.

- Uotila K., Tourunen A., Varjo E., Lempiäinen M, Oinonen M, Pihlman A., Haggren G., Korhonen M., 2011. In-situ museum Aboa Vetus in Turku, Finland -preservation studies from excavations 2009-2010//17th Annual Meeting (14-18 September. Oslo, Norway): Abstracts.