Конструирование познавательно-исследовательских задач для развития поликодовой компетенции в системе профессионального иноязычного образования

Автор: Шустрова Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. В статье анализируются и формулируются этапы разработки познавательно-исследовательских задач, способствующих формированию и развитию профессиональных компетенций студентов в процессе освоения программ высшего профессионального иноязычного образования. Действия разработчика в этой ситуации зависят от его умения работать со сложными семиотическими системами, т.н. полимодальными, или мультимодальными, текстами, и использования компьютерных технологий. Цель статьи - описать этапы и возможные действия разработчика при введении в образовательный процесс поликодовых текстов, а также представить результаты экспериментальной работы на профилирующих отделениях иноязычной подготовки. Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют анализ и обобщение научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных специалистов по проблемам профессионального образования и экспериментальные методики, связанные с внедрением положений современной лингводидактики и лингвистики в образовательный процесс в вузах. В качестве основных лингводидактических подходов в исследовании используются проблемный и системный подходы. Результаты исследования. В соответствии с принятыми в лингводидактике этапами работы с текстом предложены варианты шагов разработчика, примеры проблемно-поисковых и проблемно-исследовательских задач, построенных с учетом особенностей полимодальных текстов на английском языке. Также описан опыт внедрения в образовательный процесс вузов.

Поликодовая компетенция, поликодовый текст, профессиональное образование, преподаватель иностранных языков, обучение иностранным языкам в вузе

Короткий адрес: https://sciup.org/144163337

IDR: 144163337 | УДК: 378.016:811.111’243:378.147.3

Текст научной статьи Конструирование познавательно-исследовательских задач для развития поликодовой компетенции в системе профессионального иноязычного образования

Шустрова Елизавета Владимировна - доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии и профессиональной коммуникации на иностранных языках, Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург); Scopus Author ID: 57196369801; ORCID: https://orcid. org/0000-0002-5923-5264; e-mail:

Постановка проблемы. В рамках данной статьи мы обратимся к проблеме использования поликодовых текстов в отечественном профессиональном иноязычном образовании и предложим этапы разработки познавательно-исследовательских задач. Мы считаем, что такие виды учебной деятельности способны совместить в себе потенциал для развития профессиональных компетенций, связанных непосредственно с осуществлением разных типов коммуникации на иностранном языке, репродуктивных навыков и навыков интеракции, а также служить основой для формирования отдельных исследовательских компетенций обу-чающихся. Одновременно такие задачи формируют и развивают у студентов способность осуществлять функции медиатора, транслируя смыслы одной лингвокультуры в преобразованных и переосмысленных кодах другой лингвокультуры. Последнее требует не только традиционных переводческих решений, а более сложных преобразований, учитывающих особенности невербального компонента, играющего все большую роль в современной коммуникации и, что особенно важно, манипулировании сознанием через подачу информации. Также мы предложим алгоритмы для действий разработчика такого содержания.

Цель статьи – показать особенности и этапы разработки познавательно-исследовательских задач на основе сложных семиотических систем с учетом действующих образовательных стандартов и карт компетенций педагога. В качестве конкретного предмета исследования выступает процесс подготовки в системе российского профессионального иноязычного образования.

Основная проблема в этой связи, на наш взгляд, продиктована пониманием в профессиональном сообществе необходимости изменения способов подачи материала, интеракции и, как следствие, педагогических технологий (ср. [Майер, Селезнева, 2024; Реморенко, Савенков, Романова, 2024; Титова, Староверова, 2023; Frau-Meigs, et al., 2020; Zainuddin, 2023)]. Это приводит к необходимости разработки новых карт компетенций и новых требований к системе их формирования и оценивания (ср., например [Исследователь XXI века..., 2018; Сафонова, 2021; 2023; Bennett et al., 2020; Faramarzi et al., 2021; Jung, 2021; Marden, Herrington, 2022]). За рубежом также отмечается подобный процесс, затронувший всю образовательную систему. Так, Л. Киппер и Д. Самтер отмечают необходимость формирования компетенций, отвечающих за оценку и трактовку информации, в том числе построенной на стереотипных представлениях [Kipper et al., 2021; Sumter et al., 2021].

В статье представлено теоретико-экспериментальное исследование применения полико-дового текста в процессе преподавания в высшей школе, основную методологию исследования составляют проблемный и системный подходы.

Обзор научной литературы . Анализируя публикации последних лет, посвященные проблемам изменения средств обучения и, как следствие, развитию новых компетенций, можно отметить, что авторы, с одной стороны, стараются дать объективную оценку сложившейся ситуации. Например, значительная доля публикаций связана с анализом постковидных изменений в системе российского образования, приведших к необходимости опоры на все большее число дистанционных, компьютерных, информационных технологий и ресурсов [Абдуллаева, Аверченко, Александрова и др., 2023; Геворкян, Савенков, 2023; Котлярова, 2022; Савенков, 2023; Сысоев, 2023; Faramarzi et al., 2021; Poonpon, 2021]. Авторы описывают проведенные опросы студентов и преподавателей, отмечают положительный и неудачный опыт использования таких технологий. В частности, далеко не все преподаватели готовы активно использовать такие ресурсы в своей практике, поскольку это увеличивает усталость и трудозатраты (ср. [Дождиков, 2020; Головчин, 2021; Некрасова, Быкова, 2024; Исаева, 2021; Lawrence et al., 2020; Twillert et al. 2020]). Другая волна обсуждения и разработок была продиктована появлением Chat GPT и развитием технологий чат-ботов [Сысоев, Филатов, 2023; Сысоев, Филатов, Сорокин, 2023]. Авторы анализируют собственные чат-боты, например чат-бот, остроумно названный разработчиками «аспирант К.Д. Ушинского», который позволяет иначе взглянуть на материал дисциплин по педагогике и истории педагогических учений [Реморенко, Савенков, Романова, 2024]. В отношении иностранных языков вышел ряд статей научной группы под руководством П.В. Сысоева. Авторы исследовали возможности улучшения навыков коммуникации на иностранном языке у разных групп студентов и сделали выводы о достоинствах и ограничениях данных систем [Сысоев, Филатов, 2023; Сысоев, Филатов, Сорокин, 2023, с. 46–59]. Разработки на основе моделирования информационного иноязычного учебного пространства на базе МГУ много лет активно внедряются С.В. Титовой (ср. [Титова, 2022; 2023]). В частности, это связано с применением технологий образовательного веб-квеста.

С другой стороны, отмечая определенные сложности, связанные с использованием таких систем, авторы приходят к выводу, что сейчас происходит становление нового типа педагогической и образовательной культуры [Ахренова, Зарипов, 2023; Исаева, 2021, с. 80–96], основанной на таких явлениях, как креолизован-ный текст, мультимодальность коммуникации и поликодовый характер подачи и восприятия информации, в том числе и образовательной. Работы З. Норрис [Norris, 2004] позволили исследователям предположить, что в любой коммуникации доминирует мультимодальность, или поликодовость, и это продиктовано самой природой нашей коммуникации (ср., например [Liaw, Chen, 2023]).

Н.А. Ахренова и Р.И. Зарипов отмечают изменения в способах трансляции информации в пользу «многослойной структуры коммуникативной среды, включающей, кроме языковых единиц, различные звуковые эффекты и визуальные образы» [Ахренова, Зарипов, 2023, c. 428–429]. Они также отмечают, что многоканальная и многомерная природа поликодовых текстов способна обеспечить более эффективное информационно-психологическое воздействие. Авторы также справедливо говорят, что это приводит к изменениям в анализе основной и дополнительной семантики и требует учета когнитивно-дискурсивных факторов [Ахренова, Зарипов, 2023].

Одновременно с этим авторы фиксируют довольно декларативный подход, когда речь идет о реальном применении поликодовых систем в образовании, в частности профессиональном. Так, И.Н. Бойченко отмечает, что нередко при описании учебных технологий виртуальной реальности в большей мере фокус смещается в сторону теоретического обоснования, нежели результатов опытно-экспериментального исследования. Анализируя проблему применения таких технологий, автор отмечает, что в отношении иностранного языка они находят более широкое применение [Бойченко, 2024]. В частности, подобные сложности в отношении содержания технологического образования подробно описаны Г.Н. Некрасовой и Е.Л. Быковой [Некрасова, Быкова, 2024]. В отношении иноязычного образования такое широкое внедрение поликодовых систем в образовательный процесс, на наш взгляд, вполне объяснимо и связано с маркетинговой политикой англоязычных стран, в первую очередь США. Все чаще встречаются публикации, свидетельствующие о том, что появление педагогических технологий часто просто декларируется, а на самом деле это сводится только к продвижению того или иного продукта [Сафонова, 2024; Lawrence et al., 2020; Twillert et al., 2020].

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что для работы с такими семиотическими системами нужно формирование т.н. поликодо-вой компетенции и у обучающихся, и у преподавательского состава.

Результаты исследования. Сложность формирования проблемно ориентированной среды в профессиональном иноязычном образовании и необходимость учета новых технологий при работе с таким сложным образованием, как поликодовый текст, приводят к следующей проблеме. Преподавателю, конструирующему задания на основе поликодового текста, нередко сложно одновременно учесть лингвокультурную специфику вербальной, визуальной и иных поликодовых составляющих, сделать задания творческими, с одной стороны, и при этом не утратить лингводидактический аспект – с другой. В этом случае нужна опора на повторяющиеся алгоритмы, которые будут создавать преемственность учебных действий и в то же время позволят работать с различным языковым материалом. В рамках данной статьи мы предлагаем свой опыт разработки таких проблемно-поисковых и проблемно-исследовательских задач, успешно апробированных в процессе преподавания дисциплин предметной подготовки в различных вузах Екатеринбурга.

При работе с поликодовыми текстами статичного и динамичного типа мы предлагаем исходить из положения о том, что изначально это именно тексты. Это принципиальное замечание, потому что это сразу снимает проблему определения этих единиц и позволяет успешно применить по отношению к таким образованиям хорошо разработанные в лингводидак-тике принципы и этапы работы с текстом. Так, традиционно принято (ср., например [Майер, Селезнева, 2024]) выделять предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. В данной статье мы остановимся на действиях разработчика и возможных заданиях и задачах применительно к уровню бакалавриата. Тем не менее похожие алгоритмы легко применимы на уровне специалитета и иноязычной магистратуры при условии того, что иноязычная лингвистическая и коммуникативно-прагматическая компетенции студентов сформированы не ниже уровня В2+.

Итак, на предтекстовом этапе разработчику предстоит определить те языковые и культурные феномены, которые станут ядром при дальнейшем развитии лингвистической и коммуникативно-прагматической компетенций, а также формировании поликодовой компетенции обучающихся. В этом случае мы рекомендуем обратить особое внимание на сферы-источники и сферы-мишени концептуальных метафорических моделей, характерные для изучаемой лингвокультуры. Сами модели могут носить универсальный характер (например, Бог – это Свет, Жизнь – это Путь), но конкретное языковое и текстовое наполнение может отличаться, создавая возможности для дополнительных ассоциативных связей, изменения прагматики. В английском языке этому дополнительно способствуют широко развитые конверсия, омонимия разных типов и полисемантизм, менее характерные для русского языка в силу доминирования в нем черт синтетизма. Также интересный материал можно получить при анализе лингвокультурной стереотипичности, прецедентности, символизма, тесно связанных с историей страны и лингвокультурой и в силу этого не всегда поддающихся быстрому декодированию.

Подбирая материал, разработчику стоит начать с традиционного текстового, который снимет трудности при восприятии более сложных семиотических систем. При этом материал должен отбираться с учетом присутствия в нем наиболее частотных элементов, например структуры сюжета, типичных персонажей, прозрачных тема-рематических связей, различных точек зрения, линий конфликта. Эти составляющие впоследствии должны стать критерием для отбора поликодового материала и облегчить его восприятие, сразу создать ситуацию успеха при работе с поликодовыми системами. Еще одним критерием должна стать возможность соотнесения материала, предъявляемого в рамках одной дисциплины, с другими дисциплинами, в первую очередь профессиональной иноязычной подготовки. Так, удобно выстраивать межпредметные связи в рамках курсов как практической, так и теоретической направленности, показывать взаимосвязь одних и тех же явлений в лексикологии, теоретической грамматике, истории языка, анализе текста разных типов. Безусловно, перед отбором материала разработчику стоит определиться не только с конкретными явлениями, которые он хочет проиллюстрировать, но и с педагогическими технологиями, которые будут в дальнейшем применяться для введения и закрепления материала.

На данном этапе должны доминировать проблемно-поисковые задания и задачи на узнавание и первичное декодикорование элементов анализируемого материала сначала на вербальном и только потом на поликодовом уровне. Начинать лучше с поликодового текста статичного типа, поскольку в нем одновременно присутствует меньшее число семиотических кодов. Тексты, с одной стороны, не должны содержать слишком много индивидуально-авторского символизма, а с другой – не быть слишком прямолинейными, с однозначным прочтением. Стоит избегать тем, способных вызвать неоднозначные трактовки этического, гендерного, национально-культурного характера, особенно при работе с современным англоязычным материалом.

Переходя к текстовому этапу, разработчику нужно подобрать такой поликодовый материал, который содержал бы большее количество

уже закрепленных в сознании студентов образных связей и требовал бы более тщательной интерпретации увиденного. При этом сложности должны сниматься через проблемно-поисковые задания, предполагающие работу с разными источниками информации, включая словари разных типов, корпусы, конкордансы. Проблемно-исследовательские задачи на этом этапе могут включать поиск и углубленный анализ фактологических данных, позволяющих интерпретировать поликодововый текст с позиции авторского голоса и отдельных персонажей с учетом реально происходивших событий, которые способствовали формированию общего замысла, образных линий, сюжетных взаимо-зависимостей. Также можно предложить проблемно-исследовательские задачи, связанные с интерпретацией лингвокультурной специфики и прагматического потенциала текста, его аксиологических составляющих. Особенности манипулятивного влияния, присущие полико-довым текстам политической, массмедийной и рекламной направленности, могут стать еще одним объектом интерпретации.

Коммуникационные виды деятельности на иностранном языке должны начинаться с преобладания развития навыков рецепции и интеракции. Но поскольку в список современных профессиональных компетенций вводится медиация, она тоже должна найти отражение в предлагаемых заданиях. Лучше это сделать на этапе перехода от текстового к послетекстово-му уровню и закрепить навыки медиации уже на послетекстовых заданиях и задачах. Другой аспект, который нужно принять во внимание разработчику на данном этапе работы с полико-довым текстом, продиктован необходимостью учета проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

Для этого изученный материал должен использоваться при организации дискуссий, дебатов, конкурсов, тренировочных сессий устного перевода (сначала последовательного) в условиях, приближенных к реальным. Полезными становятся и проблемные задачи, имитирующие экскурсионные туры с сопровождением на иностранном языке и переводом. В этом случае задачи предполагают уход от или, напротив, намеренное создание стереотипов, элементов идеологического кодирования, аксиологических ценностей и манипулятивного потенциала блендовых разновидностей поликодового текста. Другое направление связано с творческими видами задач, когда студентам предлагается самостоятельно создать поликодовые тексты разных типов с опорой на конкретный теоретический материал, например гипотезу оппозиций или концептуальное метафорическое моделирование. Конкретные формулировки инструкций могут варьироваться в зависимости от дисциплины, материала, особенностей темы, готовности группы.

Отдельное направление работы послетек-стового этапа составляют выступления обучающихся на научных конференциях, участие в конкурсах научных работ (ср. «Научный Олимп» в Свердловской области), ведение публикационной активности. Это тоже проблемно-исследовательские задачи, пошаговость исполнения которых зависит во многом от преподавателя, руководящего конкретным проектом. В этом случае проблемно-исследовательские задачи, как правило, предполагают комплексный анализ разных типов, построенный на материале элементов конкретного исследования, в том числе и поликодовых. В качестве таких задач могут выступать сбор и последующая обработка экспериментальных данных, включая психолингвистические и когнитивно-дискурсивные эксперименты.

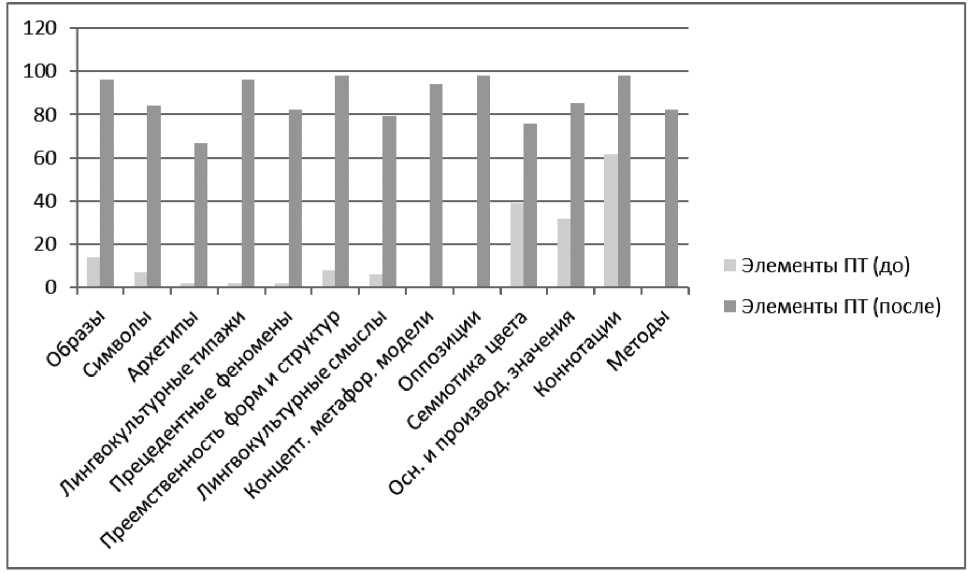

Данные виды проблемно-исследовательских и познавательно-исследовательских задач были апробированы в ходе очередного этапа нашего многолетнего эксперимента. В этот раз в фокус-группу были включены студенты третьего курса балавриата и первого курса магистратуры отделений профессиональной иноязычной подготовки Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского федерального университета Екатеринбурга. Фокус-группу составили 20 молодых людей и 68 девушек и женщин в возрасте 20–32 лет. Результаты в течение учебного года (2023/24) показали, что у 100 % бакалавров и магистрантов, участвовавших в эксперименте, на основе заданий и задач, подобных предложенным выше, была сформирована поликодовая компетенция, что позволило им успешно справляться с анализом сложных семиотических систем разных типов. При этом у 97 % обучающихся значительно улучшились навыки анализа символической составляющей. 98,4 % респондентов продемонстрировали высокий уровень анализа концептуальных метафорических моделей и концептуальных оппозиций, присущих поликодовым текстам

Рис. Схема статистической обработки результатов эксперимента Fig. Scheme of statistical processing of experimental results

Заключение. Внедрение в образовательный процесс значительной доли поликодовых текстов должно соответствовать традиционным этапам работы с традиционным текстом, сформулированным в лингводидактике. Также предъявление поликодового материала должно соотноситься не только с одной конкретной дисциплиной, а в идеале быть направлено на формирование межпредметных связей в процессе профессиональной подготовки. В процессе использования на английском языке. Некоторое затруднение было связано с анализом семиотики цвета, отдельных интонем и кинестетических компонентов. Тем не менее и эти параметры были зафиксированы на высоком уровне после контрольного среза у 74 % обучающихся при том, что данные входного контроля показывали узнаваемость гораздо более простых элементов подобного типа на уровне 12 %. Для обработки и оформления статистических данных использовалась программа Statistic Package for the Social Sciences (SPSS Statistics)1. Статистические данные отдельных результатов эксперимента приведены ниже (рис.).

поликодовых текстов статика должна предшествовать динамике. При анализе стоит учитывать результаты лингвистических исследований, в том числе аксиологического и когнитивно-дискурсивного плана, которые позволят более эффективно осуществлять анализ и формировать у студентов исследовательские компетенции.

Список литературы Конструирование познавательно-исследовательских задач для развития поликодовой компетенции в системе профессионального иноязычного образования

- Абдуллаева А.М., Аверченко Е.В., Александрова Т.С. и др. Возможности сочетания естественного и искусственного интеллектов в образовательных системах. М.: РИОР, 2023. 232 с.

- Ахренова Н.А., Зарипов Р.И. Лингвопрагматические характеристики современного поликодового мультимодального медиатекста в контексте информационно-психологического воздействия // Медиалингвистика. 2023. № 10 (4). С. 428–449. DOI: 10.21638/spbu22.2023.401

- Бойченко И.Н. Теоретические проблемы использования адаптивных технологий виртуальной и дополненной реальности в изучении социально-гуманитарных дисциплин // Вестник МГПУ. Сер.: Педагогика и психология. 2024. № 18 (3). С. 32–45. DOI: 10.25688/2076-9121.2024.18.3.02

- Геворкян Е.Н., Савенков А.И. Инновационные практики подготовки будущих педагогов в педагогическом университете // Инновационные процессы в высшем и среднем профессиональном образовании и профессиональном самоопределении: колл. монография. М.: Экон-Информ, 2023. С. 346–358.

- Головчин М.А. Институциональные ловушки цифровизации российского высшего образования // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 3. С. 59–75. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-3-59-75

- Дождиков А.В. Онлайн-обучение как e-learning: качество и результаты (критический анализ) // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 12. С. 21–32. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-12-21-32

- Исаева Т.Е. Компетенции и «электронная» педагогическая культура преподавателя высшей школы в постпандемическом мире // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 6. С. 80–96. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-80-96 (дата обращения: 03.11.2024).

- Исследователь XXI века: формирование компетенций в системе высшего образования: колл. монография / отв. ред. Е.В. Караваева. М.: Геоинфо, 2018. 240 с.

- Котлярова И.О. Технологии искусственного интеллекта в образовании // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Образование. Педагогические науки. 2022. № 14 (3). С. 69–82. URL: https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=354141&pubrole; https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo (дата обращения: 03.11.2024).

- Майер И.А., Селезнева И.П. Поликодовый текст как средство реализации мультимодального подхода к обучению будущего учителя иностранного языка // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2024. № 2 (68). C. 16–26. URL: https://www.kspu.ru/page-14666.html (дата обращения: 03.11.2024).

- Некрасова Г.Н., Быкова Е.Л. Проблема интерактивного использования учебного видео в условиях обновленного содержания технологического образования // Вестник Вятского государственного университета. 2024. № 1(151). С. 47–59. DOI: 10.25730/VSU.7606.24.006

- Реморенко И.М., Савенков А.И., Романова М.А. Кандидатные подходы и методика использования специализированных систем генеративного искусственного интеллекта при изучении педагогики студентами университета // Вестник МГПУ. Сер.: Педагогика и психология. 2024. № 18 (3). С. 76–90. DOI: 10.25688/2076-9121.2024.18.3.05

- Савенков А.И. Цифровизация образования как катализатор изменений профессии педагога // Известия Института педагогики и психологии образования. 2023. № 2. С. 4–11. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=54045770 (дата обращения: 03.11.2024).

- Сафонова В.В. Лингводидактические размышления о медиативном образовании преподавателя-исследователя в системе языковой подготовки к международному партнерству и сотрудничеству // Вестник МГЛУ. Сер.: Образование и педагогические науки. 2021. Вып. 1 (838). С. 151–164. DOI: 10.52070/2500-3488_2021_1_838_151

- Сафонова В.В. Лингводидактические основы моделирования проблемно-ориентированной образовательной среды в университетском языковом образовании // Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2024. Т. 27, № 1. С. 9–25. DOI: 10.55959/MSU-2074-1588-19-27-1-1

- Сафонова В.В. Лингвокультурные основы формирования билингвальной риторической и полемической компетенций у студентов магистратуры // Вестник Московского университета. Сер.: 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2023. № 3. С. 9–24. DOI: 10.55959/MSU-2074-1588-19-26-3-1

- Сысоев П.В. Искусственный интеллект в образовании: осведомленность, готовность и практика применения преподавателями высшей школы технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 10. С. 9–33. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-9-33

- Сысоев П.В., Филатов Е.М. Чат-боты в обучении иностранному языку: преимущества и спорные вопросы // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28, № 1. С. 66–72. DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-1-66-72

- Сысоев П.В., Филатов Е.М., Сорокин Д.О. Чат-боты в обучении иностранному языку: проблематика современных работ и перспектива предстоящих исследований // Вестник Московского университета. Сер.: 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2023. № 3. С. 46–59. DOI: 10.55959/MSU-2074-1588-19-26-3-3

- Титова С.В. Карта компетенций преподавателя иностранных языков в условиях цифровизации образования // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 5. С. 133–149. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-5-133-149

- Титова С.В. Обучение иноязычной письменной речи в цифровой среде вуза // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28, № 2. С. 302–316. DOI: 10.20310/1810-0201-2023-28-2-302-316

- Титова С.В., Староверова М.В. Этапы цифровизации языкового образования в XX–XXI вв. // Вестник Московского университета. Сер.: 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2023. № 3. С. 25–45. DOI: 10.55959/MSU-2074-1588-19-26-3-2

- Bennett, P., McDougall, J., & Potter, J. (2020). The Uses of Media Literacy. Routledge.

- Faramarzi, S., Tabrizi, H.H., & Chalak, A. (2021). Vodcasting tasks in online L2 classes: investigating the potentials and challenges in distance language learning. International Journal of Technology Enhanced Learning, 13 (1), 24–43. DOI: 10.1504/ijtel.2021.111589

- Frau-Meigs, D., Kotilainen, S., Pathak-Shelat, M., Hoechamann, M., & Poyntz, S. (2020). The Handbook of Media Education Research. John Wiley & Sons.

- Jung, C.D. (2021). Perceptions of collaborative video projects in the language classroom: A qualitative case study. International Journal of Instruction, 14 (4), 301–320. DOI: 10.29333/iji.2021.14418a

- Kipper, L.M., Iepsen, S., Dal Forno, A.J., Frozza, R., Furstenau, L., Agnes, J., & Cossul, D. (2021). Scientific mapping to identify competencies required by industry 4.0. Technology in Society, 64, 1–9. DOI: 10.1016/j.techsoc.2020.101454

- Lawrence, G., Ahmed, F., Cole, C., & Johnston, K.P. (2020). Not more technology but more effective technology: Examining the state of technology integration in EAP programmes. Regional Language Centre Journal, 51 (1), 101–116. DOI: 10.1177/0033688220907199

- Liaw, M.-L., & Chen, H.-I. (2023). Guest editorial: Contextualized multimodal language learning. Educational Technology & Society, 26 (3), 1–4. DOI: 10.30191/ETS.202307_26(3).0001

- Marden, M.P., & Herrington, J. (2022). Asynchronous text-based communication in online communities of foreign language learners: Design principles for practice. Australasian Journal of Educational Technology, 38 (2), 83–97. DOI: 10.14742/ajet.7370

- Norris, S. (2004). Analyzing multimodal interaction: A Methodological framework. Routledge.

- Poonpon, K. (2021). Integrating self-generated online projects in an ELT class at a Thai university during the COVID-19 pandemic. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 36 (2), 183–203. DOI: 10.21315/apjee2021.36.2.10

- Sumter, D., de Koning, J., Bakker, C., & Balkenende, R. (2021). Key competencies for design in a circular economy: Exploring gaps in design knowledge and skills for a circular economy. Sustainability, 13 (2), 776. DOI: 10.3390/su13020776

- Twillert, A. van, Kreijns, K., Vermeulen, M., & Evers, А. (2020). Teachers’ beliefs to integrate Web 2.0 technology in their pedagogy and their influence on attitude, perceived norms, and perceived behavior control. International Journal of Educational Research, Open Available online November 19, 2020. DOI: 10.1016/j.ijedro.2020.100014

- Zainuddin, N. (2023). Technology enhanced language learning research trends and practices: A systematic review (2020–2022). The Electronic Journal of e-Learning, 21 (2), 69–79. URL: http://www.ejel.org (access date: 03.11.2024).