Конструктивные особенности колесного транспорта Ирано-Месопотамского региона в III-I тыс. до н.э

Автор: Авилова Л.И., Гей А.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются упрочняющие металлические элементы в колесных повозках Евразии. Выделяются типы конструкций, намечаются некоторые этапы развития и распространения технологических традиций в обществах с разной социальной организацией и различной этнической принадлежности. На территории Шумера и Юго-Западного Ирана имеются ранние (III тыс. до н.э.) свидетельства использования колесных повозок: их остатки в погребениях, изображения на сосудах и цилиндрических печатях, глиняные и металлические модели. Ранний тип креплений представляет собой ряд гвоздей, вбитых по краю сплошных дощатых колес. Восстанавливаются ременные протекторы на колесах, служившие для их стяжки и защиты от износа и повышавшие комфортность езды. Колесница была принадлежностью лиц высокого социального ранга и использовалась в военных, охотничьих и ритуальных целях. Новый тип упрочняющих деталей - плоские металлические шины с дополнительными пластинами - появился на рубеже III и II тыс. до н.э. в Сузиане и Центральной Азии. В раннем железном веке крепления в виде гвоздей вдоль обода вновь стали применяться после тысячелетнего перерыва, но на колесах нового типа - со спицами. Они известны на обширной территории от Балкан и Эгеиды до Бактрии. Обзор материалов эпохи бронзы из курганных захоронений в восточноевропейских степях показывает, что металлические конструктивные элементы не использовались в ямной, новотиторовской, катакомбной и синташтинской культурах. Это косвенно свидетельствует о множественности технологических традиций изготовления колесных повозок.

Бронзовый век, железный век, колесные повозки, металлические упрочняющие детали, технологические традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/145145888

IDR: 145145888 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Конструктивные особенности колесного транспорта Ирано-Месопотамского региона в III-I тыс. до н.э

Тема развития колесного транспорта широко обсуждается в научной литературе [Nagel, 1966; Ковалевская, 1977; Littauer, Crouwel, 1979; Нефёдкин, 2001; и др.]. Военный аспект истории использования колесниц индоевропейскими народами исследуется в монографии Д. Энтони [Anthony, 2010]. Обсуждаются фундаментальные проблемы происхождения и распространения колесного транспорта. Так, тема связи колесного транспорта с расселением индоевропейских народов из кочевой прародины стала центральной в ряде работ Е.Е. Кузьминой [1994, 2008] и коллективной монографии «Таинство этнической истории древнейших номадов степной Евразии» [2014]. В сборнике «Происхождение и распространение колесничества» [2008] обсуждается время и место одомашнивания лошади и появление двухколесной повозки как важного элемента в военном деле, социально-политической истории и идеологии древних обществ Евразии.

Поводом для написания данной статьи стало изображение запряженной парой быков повозки среди петроглифов грота Чатур Бху Нэш (Chatur Bkhu Nash) в Северной Индии [Новоженов, 2012, с. 113, рис. 57; с. 374, 379], конкретно – детали в виде коротких радиальных линий, отходящих от внешнего контура колеса (рис. 1, 3 ). По-видимому, древний художник стремился передать какой-то характерный конструктивный элемент. В поисках соответствий мы обратились к археологическим материалам эпохи бронзы и железного века из различных регионов. Рассматриваются в основном находки из Месопотамско-Иранского региона и южнорусских степей, привлекаются также сравнительные материалы более позднего времени и более отдаленных территорий. Нас интересуют конструкции колес с использованием металлических деталей. На основании этих данных предпринята попытка наметить этапы развития и распространения технологических традиций в обществах с разными типами социальной организации и различной этнической принадлежности.

Материалы

Ряд древнейших свидетельств использования колесных повозок, в т.ч. с упрочняющими металлическими деталями, имеется на территории Шумера и культурно связанной с ней Сузианы. Используемые ближневосточные материалы относятся к периоду с рубежа IV–III тыс. до н.э. до II тыс. до н.э. включительно.

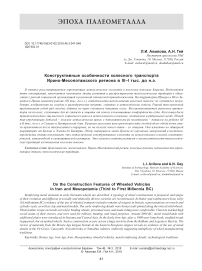

Приведем краткий обзор ранних колесных повозок, о статки которых обнаружены в погребениях Суз и Киша (середина III тыс. до н.э.). Они имеют коле са с металлическими креплениями – рядом гвоздей, вбитых вдоль обода. В погр. В 280 могильника на холме Донжон в Сузах [Mecquenem, 1943, p. 122–124, pl. 10] найдены обугленные остатки четырехколесной повозки. Колеса разного размера, одна пара диаметром 83 см, другая – 64,4 см (рис. 1, 5, 6). Поскольку повозка была помещена в погребение в разобранном состоянии, неясно, принадлежали колеса одному или двум экипажам. Металлические гвозди длиной 4,5–5,0 см фиксировали толстые кожаные ремни на ободьях. На больших колесах обнаружено 91 и 86 гвоздей, на малых – по 64. Остатки колесницы были найдены на другом холме Суз – в Царском городе, участок 1, погр. 555. Колесо, деформированное в форме овала размерами 77 × 68 см, также с металлическими гвоздями по краю [Tallon, 1987, vol. 1, p. 303, fig. 44]. Хронологически эти находки соответствуют захоронениям с повозками на царском некрополе Ура Раннединастической эпохи (далее РД) III [Ibid., vol. 1, p. 301], но там металлические крепления колес не зафиксированы [Woolley, 1934, p. 64, 108–109, pl. 30]. В Кише на могильнике Y (РД) двух- и четырехколесные повозки найдены в трех погребениях, причем в погр. 529 обнаружены оба типа. На колесах повозки из погр. 354 [Langdon, Watelin, 1934, p. 13, fig. 3, 30–34] зафиксированы кожаные ремни-протекторы, закрепленные 55 гвоздями (рис. 1, 8).

Известны изображения колесных экипажей на различных объектах, наиболее ранние относятся к РД (начало – середина III тыс. до н.э.). Это рисунки на сосудах с пурпурной росписью из Хафад-же (Восточный Ирак) и Суз (Юго-Западный Иран) [Delougaz, 1952, p. 70, pl. 62; Carter, 1985, p. 45]. Данный тип росписи надежно датирует материалы временем РД I (2900–2750 гг. до н.э.) и началом РД II (2750–2600 гг. до н.э.) [Van De Mieroop, 2016, p. 41, 42]. На сосуде из Хафадже изображена тяжелая повозка с четырьмя сплошными колесами, запряженная онаграми (рис. 1, 1, 2 ). Наиболее интересная деталь – зубчатое обрамление вроде бахромы по окружности колес, что, видимо, изображает упрочняющую конструкцию из ремней, закрепленных на ободе металлическими гвоздями. Судя по наличию колчана со стрелами, повозка использовалась в военных или охотничьих целях. О конструкции коле с можно судить и по изображениям на знаменитом «штандарте» из царского некрополя Ура середины III тыс. до н.э. Они имеют вид сплошных дисков и изготовлены из трех массивных досок: средней со ступицей в центре и двух крайних в форме сегментов; части скреплены короткими поперечинами [Hansen, 2003]. На сосуде с пурпурной росписью из Суз (погр. 322 могильника на холме Донжон) [Carter, 1985, p. 45] изображена повозка, запряженная быком. По окружности колес показаны короткие радиальные штрихи (рис. 1, 4 ) – вероятно, выступающие гвозди оковки

Рис. 1. Ближневосточные колесные повозки III тыс. до н.э. с креплениями колес в виде ряда гвоздей, представленные в погребальных комплексах и изобразительных источниках.

1, 2 – изображение на сосуде с пурпурной росписью из Хафадже, РД I–II; 3 – рисунок на петроглифах в гроте Чатур Бху Нэш, Северная Индия; 4 – изображение на сосуде с пурпурной росписью из Суз, могильник на холме Донжон, погр. 322; 5 , 6 – колеса из погр. В 280 могильника на холме Донжон в Сузах; 7 – оттиск печати на сосуде из Урука; 8 – повозка из погр. 354 могильника Y в Кише; 9 – изображение на резной хлоритовой вазе из Хафадже; 10 – терракотовая модель из Киша; 11, 12 – терракотовые модели из Ниппура; 13 – медная модель из Телль-Аграба.

[Mühl, 2014]. В целом композиция очень близка изображению повозки в гроте Чатур Бху Нэш.

Изображения колес с дополнительными деталями имеются также на цилиндрических печатях и их оттисках. Оттиск печати на сосуде из Урука (первая половина III тыс. до н.э.) представляет торжественную процессию [Boehmer, 1985, S. 104, Аbb. 6.7, № 58]. Идущий впереди человек изображен с круглым пред- метом (бубен?) в руке, седок с топором. По окружности колес показано зубчатое обрамление, как на сосудах из Хафадже и Суз (рис. 1, 7).

Еще одна группа изображений – модели колесниц РД. В ряде случаев у них колеса с профилированными ободьями, что передает в глине выступающие шляпки гвоздей. Так, две модели из Ниппура имеют колеса с зубчатым краем [Legrain, 1930, pl. 45, 46]

(рис. 1, 11, 12 ). Такие же колеса и у другой глиняной модели, которая происходит из городских слоев Киша. Она составная – двухколесный экипаж, фигурка стоящего возницы (рис. 1, 10 ) и несколько экви-дов [Langdon, Watelin, 1934, pl. 14, 1 ]. Хорошо сохранившаяся медная модель квадриги найдена в храме Шара на Телль-Аграбе [Delougaz, Lloyd, 1942, p. 257, fig. 200]. Колеса сплошные трехчастные, с зубчатыми краями, что передает гвозди оковок (рис. 1, 13 ). Повозка открытая, легкая, без кузова. С помощью четырех животных она могла двигаться быстро. Возможно, это боевая колесница или экипаж для ритуальных игр-состязаний.

Изображения колесниц присутствуют в резьбе по камню. На фрагменте хлоритовой вазы из храма Сина в Хафадже представлена двухколесная легкая повозка с возницей, который держит в руке длинный предмет (рукоять топора? дубина?) [Frankfort, 1935, p. 48, fig. 55] (рис. 1, 9 ).

Обзор ближневосточных материалов III тыс. до н.э. позволяет предложить некоторые технические характеристики повозок с металлическими креплениями колес в виде ряда гвоздей. Это тяжелый корпус и массивные сплошные колеса, надетые на неподвижную ось. Сопротивляемость коле са вращению и показатель трения были велики, что требовало частой смазки. Повозка буксовала по грязи, но в сухое время года по равнинам Месопотамии могла двигаться достаточно быстро. Часто вбитые по ободу гвозди закрепляли кожаные ремни, стягивавшие три массивные доски составного колеса и предохранявшие колеса от износа. Колесница была сложным и дорогостоящим сооружением, что вместе с необходимостью содержания тягловых животных делало ее принадлежностью лиц высокого социального ранга.

Комплексы из некрополей Ура, Киша и Суз документируют важную роль тяжелых телег со сплошными колесами в погребальном ритуале. Они могли использоваться для доставки грузов к месту захоронения [Anthony, 2010, p. 403]. Повозки упоминаются в шумерских текстах (gišGIGIR). В ряде случаев это колесницы культового назначения, принадлежащие божеству или царю. Так, текст конца III тыс. до н.э. «Нисхождение Ур-Намму в подземный мир» описывает прибытие царя в Кур (царство мертвых) на колеснице; в могилу помещены также тягловые животные (эквиды – ANŠE). Царь приносит колесницу с упряжкой в жертву божеству [Littauer, Crouwel, 1979, p. 45].

Остро стоял вопрос об уменьшении массы, повышении быстроты и маневренности повозки. Выход был найден в изменении конструкции: экипаж стал двухколесным и превратился в боевую колесницу. Этот класс повозок представлен моделями из Нип-пура, Киша, Телль-Аграба и резным изображением из Хафадже.

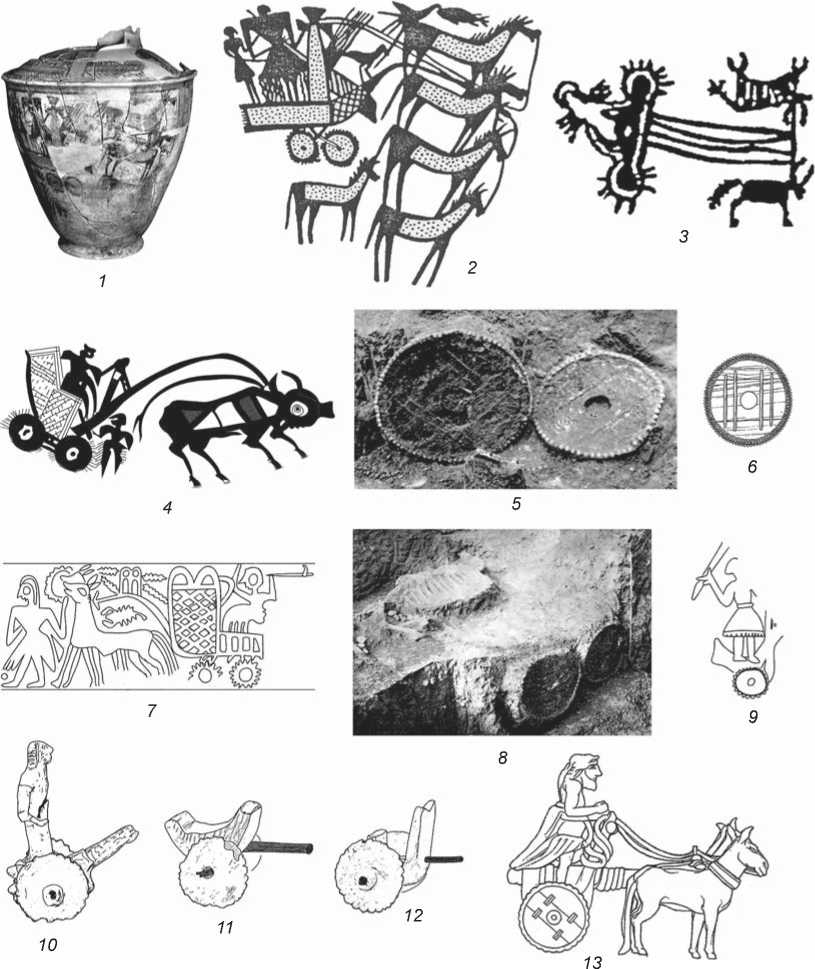

Приведем наблюдения по хронологии типов повозок с металлическими деталями, известных по археологическим материалам. В конце IV тыс. до н.э. Сузы были центром раннегосударственного образования Сузиана, располагавшегося на территории современного Хузистана. Регион входил в «большой Шумер» и находился под контролем шумерских городов-государств [Potts, 2015, p. 81, 82]. В период позднего Урука Сузиана вышла из орбиты шумерской цивилизации. Стадия Сузы III (протоэламитский период) соответствует началу РД в Южной Месопотамии (3100–2700 гг. до н.э.). В это время в регионе возобладали культурные традиции Иранского плато. Один из признаков самобытности – появление собственной протоэламитской письменности. Таблички не расшифрованы, но их язык отличен от шумерского [Potts, 2012, p. 601]. Последующее развитие Сузианы связано с Эламом, а ок. 2300 г. до н.э. регион вошел в состав империи Саргона Аккадского. На Ближнем Востоке известно много повозок конца III – II тыс. до н.э., но крепления колес в виде гвоздей отсутствуют [Littauer, Crouwel, 1979, p. 48–98]. В это время появился новый тип упрочняющих деталей колес – пластинчатые шины-оковки с дополнительными боковыми пластинами, заходящими на плоскости колеса [Ibid, p. 39]. Они представлены в захоронениях начала II тыс. до н.э. в Сузах. Шины состоят из не скольких дуговидных секций с тремя парами боковых пластин каждая (рис. 2, 1 , 2 ). Они найдены в погр. А 89 на холме Донжон (находятся в музее Тегерана) [Tallon, 1987, vol. 1, p. 302, fig. 46] и в захоронении на участке 1 в Царском городе (хранятся в Лувре) [Ibid., p. 337, № 1304].

Полными аналогами оковок нового типа являются находки конца III – начала II тыс. до н.э. из некрополя Гонур-Депе в Туркменистане. В погр. 3900 и 3200 обнаружены хорошо сохранившиеся повозки, колеса которых укреплены металлическими шинами с боковыми пластинами [Сарианиди, Дубова, 2010] (рис. 2, 3–5 ). Этот факт отражает глубокие связи двух регионов на рубеже III и II тыс. до н.э. и указывает на сходство проходивших в них процессов формирования местных элит.

Материалов по колесным повозкам эпохи поздней бронзы (XVI–XII вв. до н.э.) на Ближнем Востоке и в Египте достаточно много. Во II тыс. до н.э. была одомашнена лошадь, быстро ставшая основным тягловым животным, появилась легкая боевая колесница новой конструкции – с колесами со спицами, что явилось революцией в военном деле [Нефёдкин, 2001, с. 58–60]. Как подчеркивал С. Пигготт, это не было результатом внутренней эволюции тяжелой повозки со сплошными колесами и упряжкой онагров, а было заимствовано в готовом виде у групп подвижного негородского бесписьменного населения, обитавше-

Рис. 2. Крепления колес в виде шин-оковок из погребений II тыс. до н.э. на Ближнем Востоке и в Центральной Азии ( 1–5 ), повозки без металлических креплений с памятников бронзового века Восточной Европы ( 6–8 ) и изображения повозок с креплениями колес в виде ряда гвоздей I тыс. до н.э. ( 9–11 ).

1 – Сузы, могильник на холме Донжон, погр. А 89; 2 – Сузы, Царский город, погребение на участке 1; 3 – некрополь Гонур-Депе, погр. 3900; 4, 5 – некрополь Гонур-Депе, погр. 3200, реконструкция; 6 – курганный могильник Остан-ний в Прикубанье; 7 – курганный могильник Улан IV на нижнем Дону; 8 – могильник Синташта на Южном Урале, погребальная камера 30; 9 – оттиск печати из Гордиона; 10 – золотая статуэтка из Амударьинского клада; 11 – деревянный гребень из курганного могильника Таксай-1.

го к северу от высокоразвитых цивилизаций Ближнего Востока, в области распространения дикой лошади. В этих сообществах, часть которых относилась к индоевропейской языковой семье, использовались легкие повозки с лошадиной упряжкой, имевшие колеса со спицами [Piggott, 1978, p. 42]. Быстрое массовое распространение боевых колесниц позволяет свя- зывать их с появлением пришлых этнических групп (хурритов, касситов), существованием государства Митанни и рассматривать на широком фоне индоевропейской проблемы [Moorey, 1986].

Конструкция колес с креплением ремнями и гвоздями в материалах II тыс. до н.э. не представлена. Может показаться, что она изжила себя как недо- статочно совершенная и исчезла в новой этнической среде. Но это не так. В раннем железном веке такие крепления появились вновь [Mühl, 2014], причем на колесах новой конструкции – со спицами. Подобные находки известны от Балкан и Эгеиды до Бактрии. Укажем на оттиск печати из Анатолии (Гор-дион, ок. 800 г. до н.э.) со сценой охоты (рис. 2, 9). Золотая статуэтка из Амударьинского клада – шедевр ювелирного искусства Ахеменидской эпохи – детально изображает боевую колесницу с четверкой коней. Большие колеса с восемью спицами окованы металлическими шинами, на ободьях выступают крупные шляпки гвоздей [Littauer, Crouwel, 1979, fig. 82] (рис. 2, 10). С. Мюль приводит данные по боевым колесницам I тыс. до н.э. с такими креплениями, в частности, каталог изображений на рельефах дворцовых комплексов Ниневии [Mühl, 2014, p. 167, 168].

Чрезвычайно интересны новые находки из Западного Казахстана. В курганном могильнике Таксай-1 в погребении знатной женщины (VI–V вв. до н.э.) найден обугленный деревянный гребень с ажурным резным изображением колесницы. Колеса со спицами имеют зубцы по окружности – крепления в виде гвоздей [Алтынбеков, Новоженов, 2014, рис. 1] (рис. 2, 11 ).

Обсуждение

Вернемся в эпоху бронзы. Было ли использование металлических креплений на колесах в это время повсеместным явлением? Обратимся к материалам из Восточной Европы. В конце IV – III тыс. до н.э. колесные повозки широко распространились в южнорусских степях. Такие находки известны от Приуралья на востоке до низовьев Дуная на западе. Наибольшая их концентрация отмечается в степном Прикубанье, несколько меньшая в Нижнем Поднепровье и По-днестровье. Современная методика раскопок курганов позволила зафиксировать многочисленные случаи помещения повозок в погребальные камеры [Рогудеев, 2008, с. 75–85].

Повозки примерно из 220 захоронений различных территориальных вариантов ямной и новотиторовской культур рубежа раннего и среднего периодов бронзового века (конец IV – первая четверть III тыс. до н.э.) представляют собой телеги со сплошными трехчастными колесами. Так, повозки из погребений курганного могильника Останний в Восточном Приазовье имели неподвижные оси и сплошные колеса из трех толстых досок с массивной ступицей, что напоминает ближневосточные находки. Конструкция кузова была гораздо более сложной: основой служила рама из массивных продольных брусьев и более легких поперечин. На нее с помощью многочисленных вертикальных стояков крепились доски настила, иногда в несколько ярусов, чем достигалась легкость и одновременно прочность конструкции (рис. 2, 6). Размеры кузова 2,20 × 1,15 м, диаметр колес ок. 70 см [Гей, 2000, с. 180–184].

Повозки катакомбной культуры среднего периода эпохи бронзы (вторая – третья четверти III тыс. до н.э., на данное время известно ок. 120 захоронений) имеют сходную конструкцию. Основное новшество сводится к применению большой крестовины из брусьев, соединяющих по диагонали углы кузова. Повозки также имеют сплошные дисковые колеса из трех частей (могильник Улан IV на нижнем Дону) [Шишлина, Ковалев, Ибрагимова, 2013] (рис. 2, 7 ).

Показательно, что при значительной серии повозок из погребений степных культур независимо от сохранности и вариантов конструкции ни для полных экземпляров, ни для кузовов или отдельных колес ни разу не отмечено использование металлических крепежных или соединительных деталей. Все соединения выполнены с помощью деревянных же шипов, штифтов и стержней, вставленных в высверленные или выдолбленные для них отверстия или каналы. И если применительно к отдельным упрощенным вариантам кузова допустимо предположение об использовании для погребения неполной конструкции или даже ее имитации, то в случае с колесами это практически исключено, поскольку многие из них имеют следы износа в районе втулки.

Вопрос о применении специальных шин для смягчения хода или дополнительного скрепления частей колесного диска остается открытым. У хорошо сохранившихся колес толщина в центральной части достигает 6–7, иногда 10–12 см, а к краям уменьшается до 2–4 см, что выглядит нелогичным для обеспечения проходимости экипажа. О возможности существования накладных шин говорят лишь отдельные и, прямо скажем, неоднозначные наблюдения. Укажем случаи обнаружения черной или белой каймы по краям лежащих плашмя колес в новотиторовских погребениях Прикубанья (Останний, 1/150; Пластуновский I, 2/13), отчетливое, до 12 см, утолщение по ободу у колес из кенотафа, раскопанного у станицы Пластуновской в 1977 г. [Нехаев, 1977], а также глиняную модель колеса с утолщением по краю из катакомбного погребения могильника Дарья в низовьях Маныча [Ларенок, 1997, табл. 97].

Замечательным событием в истории изучения эпохи поздней бронзы стало открытие курганного могильника Синташта II тыс. до н.э. на Южном Урале [Генинг, Зданович, Генинг, 1992, с. 215, рис. 116]. В погребальных камерах обнаружены боевые колесницы сложной конструкции (рис. 2, 8). У них дощатый кузов и два колеса с восемью–десятью спицами. К изогнутому дышлу крепилось ярмо, рассчитанное на двух лошадей (их костяки обнаружены в захороне- ниях). Вопросы вызывает реконструкция соединения оси с дышлом с помощью брусьев-держателей, помещенных снаружи по сторонам кузова. Ничего подобного не обнаружено больше ни в одном могильнике. Небольшие размеры, легкость и мобильность делали эти колесницы превосходным транспортным средством военного или охотничьего назначения, позволявшим племенам ариев быстро преодолевать огромные расстояния в полосе евразийских степей и лесостепей. Как и на Ближнем Востоке, колесницы обозначали высокий социальный статус погребенных воинов. Однако и здесь не найдено никаких свидетельств оковки колес.

Заключение

По наличию и особенностям упрочняющих металлических деталей можно выделить два основных типа конструкции коле сных повозок эпохи бронзы в Евразии. Ранний тип крепления сплошных колес с помощью ремней-протекторов и гвоздей фиксируется на территории Шумера и Юго-Западного Ирана в начале III тыс. до н.э. в виде остатков колесниц в погребениях, изображений на сосудах и цилиндрических печатях, глиняных и металлических моделей. Следующий этап развития месопотамско-южноиранской технической мысли представлен плоскими металлическими шинами-оковками, известными на рубеже III и II тыс. до н.э. в Сузиане и Центральной Азии. Хронология и география находок свидетельствует о том, что упрочняющие металлические элементы повозок явились до стижением передовых земледельческих цивилизаций Ближнего Востока и были распространены в среде раннегосударственных образований. Немалую роль в этом сыграла относительная доступность сырья – меди/бронзы.

В раннем железном веке крепления в виде гвоздей вдоль обода стали применяться вновь после тысячелетнего перерыва, но на колесах нового типа – со спицами. Такие находки известны на обширной территории от Балкан и Эгеиды до Бактрии и казахстанских степей, что представляет собой редкий пример возрождения однажды изобретенной конструкции в иной этнической и культурной среде.

Как ранние тяжелые повозки со сплошными колесами, так и легкие колесницы I тыс. до н.э. были принадлежностью лиц высокого социального положения и использовались в военных, охотничьих и ритуальных целях.

Обзор значительного массива материалов эпохи бронзы из курганных захоронений в восточно-европейских степях позволяет утверждать, что металлические конструктивные элементы того или иного типа не применялись в повозках подвижных скотоводче- ских культур – ямной, новотиторовской, катакомбной и синташтинской. Это косвенно свидетельствует о множественности технологических традиций изготовления колесных повозок.

Список литературы Конструктивные особенности колесного транспорта Ирано-Месопотамского региона в III-I тыс. до н.э

- Алтынбеков К., Новоженов В.А. Повозки ранних кочевников в центре Евразии // Таинство этнической истории древнейших номадов степной Евразии. - Алматы: Остров Крым, 2014. - С. 308-355.

- Гей А.Н. Новотиторовская культура. - М.: Старый сад, 2000. - 224 с.

- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей: в 2 ч. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1992. - Ч. 1. - 408 с.

- Ковалевская В.Б. Конь и всадник: Пути и судьбы. - М.: Наука, 1977. - 150 с.

- Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. - М.: Вост. лит., 1994. - 464 с.