Контакты А. С. Хомякова и У. Палмера в контексте истории отношений между русской православной и англиканской церквами

Автор: Медоваров Максим Викторович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 160-летию со дня кончины А. С. Хомякова (1804-1860)

Статья в выпуске: 1 (4), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу места переписки Алексея Хомякова и Уильяма Палмера в широком контексте православно-англиканских отношений за последние триста лет. Целью исследования является выяснение исторических условий, которые привели к началу данной переписки. Уделено внимание истории присутствия русского православия в Англии до 1840-х гг., роли оксфордского (трактарианского) движения и раннего славянофильства в возникновении взаимного интереса друг к другу. Подробно рассматриваются русско-английские церковные контакты второй половины XIX - начала XX в. Проанализирована хронология этих контактов в 60-е - 70-е гг. XIX в. Продемонстрированы основные направления деятельности Уильяма Биркбека и его соратников по сближению Англиканской церкви с православием и причины их более глубокого обращения к переписке Хомякова с Палмером. Освещена деятельность Стивена Грэма, Николая Зернова и других поборников сближения двух конфессий в XX в. в свете их отношения к парадигме Палмера и Биркбека.

Алексей хомяков, уильям палмер, славянофильство, русская православная церковь, англиканская церковь, уильям джон биркбек, стивен грэм, консерватизм, "русское обозрение"

Короткий адрес: https://sciup.org/140294117

IDR: 140294117 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_1_22

Текст научной статьи Контакты А. С. Хомякова и У. Палмера в контексте истории отношений между русской православной и англиканской церквами

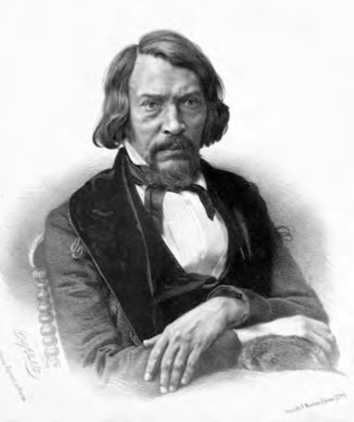

Алексей Степанович Хомяков

Англофильство русского славянофила Алексея Степановича Хомякова, столь ярко проявившееся в истории его отношений с Уильямом Палмером, стало особой страницей в истории русской мысли. Среди славянофилов 40-х гг. Хомяков был одинок в своей привязанности к Англии — его поддерживал лишь Н. В. Гоголь1, который, впрочем, сам на Британских островах так и не побывал. Хомяков посетил Англию лишь единожды, в 1847 г. (см. об этом ниже), но дал столь мощный импульс англо-русскому общественному и церковному диалогу, что его влияние будет чувствоваться по нарастающей вплоть до XX в. и даже до наших дней.

Несмотря на то что англичане присутствовали в России со времен Ивана IV, а русские в Англии — со времен Петра I, богословский диалог между ними долгое время не велся, хотя предпосылки для него имелись. Многие англикане, не желая ни воз- врата к римо-католицизму, ни смешения с протестантами, уже в XVIII в. обращали свои взоры на православие. В 1716 г. часть епископов (сторонники династии Стюартов) откололась от Англиканской церкви, назвала себя «кафолическим остатком британских церквей» и обратилась к православным патриархам с просьбой о воссоединении. Петр I, в том же году основавший первый русский храм в Лондоне, горячо поддержал эту идею и приказал Святейшему Синоду оказать содействие данной группе англикан2. Однако после смерти императора дело приостановилось более чем на столетие, хотя уже в 20–30-е гг. XVIII в. в Лондоне имели место случаи перехода англичан и американцев в православие3.

С 1780 по 1840 гг., т. е. в эпоху становления Хомякова как мыслителя, настоятелем русской церкви в Лондоне был священник Яков Смирнов. В годы наполеоновских войн он даже какое-то время исполнял обязанности российского посла в Великобритании (случай уникальный). После его кончины с 1842 по 1875 гг. настоятелем являлся протоиерей Евгений Попов. Именно в эти годы религиозная ситуация в двух странах начинает существенно меняться.

В 30-е гг. XIX в. в Англии и в России практически одновременно возникли движения за религиозное обновление, во многом черпавшие вдохновение в поэзии романтиков. Влияние английского романтизма на В. А. Жуковского и А. С. Пушкина общеизвестно, но в данном случае важнее оказалось то, что новые духовные искания Англии 30–40-х гг. были созвучны жизненному пути Алексея Хомякова, склонного к прозелитизму. Узнав о мощном подъеме в Англии оксфордского, или трактариан-ского движения, Хомяков не мог не испытать к нему повышенный интерес.

Представители оксфордского движения, такие как Пьюзи и Ньюмен (будущий кардинал, в октябре 2019 г. канонизированный Католической церковью), желали вернуть в Англиканскую церковь полноценную литургию, молитвы за умерших, таинства, пышные обряды и монастыри, варварски уничтоженные на Британских островах еще Генрихом VIII. По сути, речь шла о возвращении Высокой англиканской церкви к православному и римо-католическому наследию, пока еще без воссоединения Церквей. Все это вызывало яростное сопротивление со стороны протестантских фанатиков из Низкой церкви и вольнодумствующих либералов из Широкой церкви.

С. Н. Большаков в 1946 г. назвал экклеси-ологию Хомякова «побочным продуктом оксфордского движения», однако уже в 1964 г. Анджей Валицкий указал, что данное утверждение неверно: сейчас хорошо известны как русские, так и немецкие корни учения Хомякова о Церкви4. Другое дело, что позднеромантическая экклесиология в Англии принесла плоды, весьма схожие с ее плодами в Германии и России. В эпоху, когда князь В. Ф. Одоевский уговаривал самого Шеллинга перейти в православие, не было ничего удивительного в том, что Палмер и Хомяков нашли друг друга.

Уильям Палмер (1811–1879), преподаватель Магдален-колледжа в Оксфорде, придерживался популярной в англиканстве, но отвергаемой в католицизме и православии «теории ветвей», согласно которой христианские конфессии рассматриваются как равноправные ветви одного древа. Поначалу он надеялся приобщиться к таинствам в Пра-

Уильям Палмер

вославной Церкви без предварительных условий. Его первые три визита в Россию

в 1841–1843 гг. не привели к знакомству с Хомяковым, который на тот момент еще не писал богословских сочинений и вовсе не был известен англичанину. Однако, прочитав стихотворение Хомякова «Моим детям», написанное в 1839 г. и посвященное его умершим сыновьям-младенцам Степану и Федору, Палмер решил перевести его на английский язык. Этот перевод известный русский гегельянец профессор П. Г. Редкин передал Хомякову, и тот ответил англичанину письмом от 10 декабря 1844 г.

Так началась переписка Хомякова и Палмера — уникальное событие в истории богословской мысли XIX в. Эпистолярный обмен между ними нельзя назвать интенсивным: за десять лет русский славянофил написал двенадцать писем, а английский богослов ответил ему всего шестью. В среднем получалось не более двух писем в год. Однако спектр затронутых в них вопросов весьма широк — от взаимных отношений христианских конфессий и теологических вопросов времен Вселенских Соборов до современной ситуации в России и мире.

В 1847 г. Хомяков совершил поездку в Англию, остановившись в Оксфорде в гостях у Палмера. Это была их единственная личная встреча. Результатом данного путешествия стал один из социально-политических шедевров Хомякова — статья «Об Англии», опубликованная вскоре в «Москвитянине»5. Возможно, именно к этому периоду относятся палмеровские переводы стихотворений Хомякова «Остров» (1836) и «России» (1839). Они полны острых и двойственных чувств по отношению к двум странам и объединены сквозной мыслью о том, что политическое господство отнимется у Британской империи за ее грехи и будет отдано Российской империи, но только в том случае, если та окажется достойна такого дара: «И другой стране смиренной, / Полной веры и чудес, / Бог отдаст судьбу Вселенной, / Гром земли и глас небес»6.

Палмеру не удалось смягчить жесткую и непреклонную позицию русских и греческих архиереев, требовавших от британца то признания наличия 44 ересей в англиканстве, то вторичного крещения. Хомяков сам был на дурном счету у синодальных богословов и не напрасно призывал своего корреспондента судить о Православной Церкви не по ее реальным делам, а по ее вероучению и принципам7. Вместе с тем в вопросе о принципиальности богословских различий между православными и англиканами славянофил был непреклонен. Хотя Хомяков и отмечал, что в Англиканской церкви «заметны многие православные стремления, еще не вполне развившиеся, но готовые созреть»8, однако он ставил для перехода Палмера в православие не менее жесткие условия, чем священноначалие. В письме к английскому богослову Г. Г. Уильямсу в 1846 г. Хомяков прямо утверждал, что англиканам проще вернуться в римо-католичество, чем сломать слишком многое в строе своей церкви ради воссоединения с православием9.

Важную роль в отношениях Хомякова и Палмера сыграло послание восточных патриархов 1848 г., написанное в ответ папе римскому и объявлявшее весь верующий народ, а не только духовенство, хранителем неизменной православной веры. Поэтому, признавая факт политической зависимости Церкви в России и наличие невежественных заблуждений у греков, Хомяков оптимистически определял Православную Церковь как «свободную по своим началам , хотя бы и не всегда свободную в своих действиях и проявлениях»10. Он писал Палмеру: «Вы возбудили между Грецией и Россией такой вопрос, который, хотя и вызвал мимолетное смущение умов, но необходимо должен, однако, привести к благоприятным последствиям»11.

В 1850 г. папа Пий IX впервые за триста лет восстановил в Англии католические епархии. В 1852 г. Палмер совершил очередную поездку в Россию и далее в Константинополь и Иерусалим и опубликовал свою первую книгу о православии12. В 1853 г. в последнем письме Хомякову Палмер известил его о своем намерении принять католицизм. В 1854 г. славянофил ответил двумя письмами, последнее из которых было написано уже после вступления Великобритании в Крымскую войну против России. На этом переписка прервалась. 7 марта 1855 г. Палмер в Риме совершил переход в католичество, подписав «Исповедание веры» с изложением своей духовной биографии13.

Однако Палмер до конца своих дней сохранял интерес к России и православию. В 1858 г. он написал письмо обер-прокурору Святейшего Синода графу А. П. Толстому, в котором объяснял мотивы своего решения. Он утверждал, что по-прежнему считает греческую православную теологию и «фразеологию» истинной, но надеется на то, что в будущем удастся доказать, что латинская католическая теология ей не противоречит14.

Палмер надолго пережил Хомякова и успел издать пятитомный труд по истории раскола XVII в.15 После смерти Палмера (1879 г.) кардинал Ньюмен опубликовал его записки о путешествии по России16. В 1868 г. в Берлине был издан том богословских сочинений Хомякова, включавший десять писем к Палмеру. Позже он будет переиздан в Москве в 1879 и 1886 гг. Эти издания не включали ни еще два хомяковских письма 1853 г., ни шесть ответов Палмера.

Однако контакты Хомякова с Палмером стали не концом, а началом длинной и сложной истории развития англо-русских межцерковных отношений. Так, вплоть до своей смерти в 1867 г. большим авторитетом среди англиканских теологов пользовался свт. Филарет, митрополит московский, несмотря на то, что именно он требовал от Палмера перекрещивания. Летом 1867 г. владыку Филарета посетили каноник Генри Лиддон и преподаватель оксфордского колледжа Крайст-черч дьякон Чарльз Л. Доджсон, известный как Льюис Кэрролл17. Следует подчеркнуть, что Кэрролл уже с 50-х гг. в целом примыкал к «пьюзеистам» — оксфордским сторонникам сближения с православием на общей почве консервативного мировоззрения18.

В 1865 г. проживавший в Англии немец Юлиан Йозеф Овербек (1821–1905), успевший побывать католическим и лютеранским священником, принял православие и в 1869 г., собрав вокруг себя нескольких православных англичан, предложил основать в Европе самостоятельную Православную Церковь западного обряда. Один из поздних славянофилов Александр Киреев (1833–1910) поддержал эту идею и представил Овербека царской семье19. Это было не случайным шагом: Киреев, проведший детство в кругу Хомякова и других славянофилов 40-х гг., в плане англофильства ничуть не уступал своему великому предшественнику. Если сыновей А. С. Хомякова Николая и Дмитрия, ставших друзьями Киреева, воспитала английская гувернантка, то его собственным воспитателем был шотландец и позже член британского правительства У. Бакстер.

С начала 60-х гг. родная сестра Киреева Ольга Новикова (1840–1925) стала проживать в Лондоне и оказывать заметное влияние на политическую жизнь и общественное мнение Англии. В круг ее друзей входили мэтры британской элиты от Уильяма Ю. Гладстона до Томаса Карлейля. Резкая политическая оппозиция кабинету Дизраэли и вовлеченность Новиковой и Киреева в поддержку либеральной партии Гладстона не должны заслонять факт их активности в сфере межцерковных контактов.

Вслед за инициативой Овербека в 1881 г. последовала аналогичная инициатива англичанина Ньюджи по созданию православной литургии на английском языке. Однако и здесь повторилась ситуация с Палмером: ни Синод в Петербурге, ни патриарх в Константинополе так и не дали разрешения на практическое осуществление проектов Овербека и Ньюджи, хотя оба они (в отличие от Палмера) все-таки приняли православие.

С 1877 по 1923 гг. настоятелем русского храма в Лондоне был протоиерей Евгений Смирнов, с именем которого связано тесное сближение Православной и Англиканской Церквей. Он стал постоянным гостем англиканских конгрессов и поддерживал любые проявления симпатий к православию и России в Англии. В то же время протоиерей Смирнов был близок обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву (который, хоть и являлся англофилом в сфере культуры, противился мысли о какой-либо церковной унии при наличии разных обрядов и критиковал англиканство).

До начала 90-х гг. XIX в. британская политика по отношению к славянским народам оставалась враждебной. Характерным памятником этого времени стало стихотворение словацкого поэта Светозара Гурбан-Ваянского «Англии», в 1891 г. переведенное на русский язык поздним славянофилом Н. П. Аксаковым. Оно является подражанием композиции и основным мотивам стихотворения Хомякова 1836 г. «Остров», однако лишено хомяковской многосторонности оценок. Гурбан-Ваянский однозначно осуждает и проклинает Англию: «Надменный остров! Четверть света / Ты покорил своим страстям, / И гул проклятий — не привета — / К твоим несется берегам. <…> И Бог, прогневанный тобою, / На своде сумрачных небес / Уж пишет молнии струею / Свое „мани, фекел, фарес“!»20

В 90-е гг. отношение английского общества к России и славянским народам начало меняться в лучшую сторону. В декабре 1893 г. на заседании только что основанного Англо-русского литературного общества с докладом «О русских иноках и русских монастырях» выступил преподаватель оксфордского Магдален-колледжа (фактически преемник Палмера) Уильям Джон Биркбек (1859–1916), сообщив при этом о своем намерении издать переписку Хомякова с Палмером21. Пылкий поборник сближения Церквей, собиратель богатейшей коллекции русских церковных документов, рукописей, икон, Биркбек на протяжении 35 лет десятки раз путешествовал по селам и святым местам России, был принят при императорском дворе. Он полагал, что «на Англиканской церкви лежит долг — да это и напрямую в ее интересах — постараться не только узнать побольше о восточных христианах, но и подвергнуться влиянию с их стороны»22.

В январе 1894 г. на заседании Англиканского церковного союза (English Church Union) в Глостере Биркбек затеял агитацию в пользу сближения с Русской Церковью, а не с католиками. В своем выступлении он призывал англикан принять православные догматы и осознать тождественность устремлений Оксфордского движения с ранним русским славянофильством23. По итогам заседания был опубликован бирк-бековский «Проект воссоединения с восточным христианством, в специальном приложении к Русской Православной Церкви»24.

В июне 1895 г. Биркбек предоставил материалы Палмера (отзыв о встрече с митрополитом Филаретом) протоиерею Евгению Смирнову для его публичной лекции25. А в октябре того же года Смирнов и Биркбек присутствовали на Норвичском конгрессе Англиканской церкви. По мнению отца Евгения, «речи Биркбека были лучшими на конгрессе. Он много потрудился над их составлением и при их посредстве познакомил англикан с самыми лучшими, живыми и плодотворными сторонами нашей церковности. Честь и слава ему за то, что он сумел понять и оценить нас и нашу Церковь; но еще более, несравненно более чести и славы ему за то, что, поняв и оценив нас и нашу Церковь, он смело и безбоязненно обращает взоры англикан на православную Русь и Русскую Церковь»26. Организованная протоиереем Смирновым и Биркбеком книжная выставка новых православных изданий вызвала огромный интерес у англичан.

С 1893 г. Биркбек раздобыл у М. А. Хомяковой (дочери славянофила) и в Румянцевской библиотеке в Москве недостающие два письма Хомякова и все письма Палмера. Часть документов Бирбеку прислали протоиерей Евгений Смирнов и родной брат Уильяма Палмера лорд Селборн. В итоге в 1896 г., наконец, на английском языке увидел свет целый том переписки Хомякова с Палмером. Том включал в себя все их письма, переводы стихотворений, а также «Исповедание веры» Палмера, его письмо А. П. Толстому и знаменитую программную статью Хомякова «Церковь одна». В объемном предисловии Биркбек описал англоязычным читателям биографию Хомякова, его политические и богословские взгляды, призвал исходить из правдивой картины происходящего в Русской Православной Церкви27. Данное издание Биркбека задумывалось как первый том новой серии «Россия и Англиканская церковь в течение последнего 50-летия», однако второй том увидит свет лишь в 1917 г., после смерти Биркбека, и будет посвящен уже ему самому.

Резонанс вышедшей в 1896 г. книги был столь велик, что епископ солсберийский заставил священников и дьяконов своей епархии читать труды Биркбека. Протоиерей Смирнов поместил в «Русском обозрении» рецензию на это издание28. Он связывал его появление с наметившимся в Англии поворотом в сторону православия и решениями Норвичского конгресса. Протоиерей Смирнов уверял читателей, что англиканство вступило в период внутреннего разложения, и возлагал надежды на Биркбека как человека, способного привести его к воссоединению с православием. В то же время настоятель замечал, что даже Биркбек, к сожалению, разделяет палмеровский взгляд на англиканство, православие и католицизм как на равноправные «ветви» христианства29.

Благодаря усилиям У. Дж. Биркбека, протоиерея Смирнова, О. А. Новиковой и А. А. Киреева, при сочувствии со стороны К. П. Победоносцева и на фоне изменения настроений в британском общественном мнении с середины 90-х гг. XIX в. начались регулярные визиты англиканских и русских епископов друг к другу, а также переговоры на уровне синодов двух Церквей. Биркбек сыграл роль в том, что на праздновании 60-летнего юбилея царствования королевы Виктории в июне 1897 г. по распоряжению Николая II Россию представляли Александр Киреев и петербургский митрополит Антоний (Вадковский). Перед поездкой Киреев обсуждал проблемы отношений с англи-канами с Дмитрием Хомяковым, сыном великого славянофила30.

В октябре 1897 г. состоялся очередной англиканский церковный конгресс в Шрусбери. И вновь Биркбек выступил в защиту сближения с православной экклесиологией в ее славянофильской, хомяковской трактовке31. Публикуя полный текст речи Биркбе-ка в «Русском обозрении», протоиерей Смирнов выражал надежды на то, что наследие Хомякова, выраженное в его переписке с Палмером, в новых условиях поможет преодолеть межцерковные разногласия.

Неудивительно, что в том же году одно из заседаний Англо-русского литературного общества было специально посвящено Хомякову (с докладом выступил Л. А. Богданович). При этом протоиерей Смирнов дал очень высокую церковную оценку славянофильству, призывая не обращать внимания на отдельные ошибки и колебания Хомякова. Он подчеркивал, что, «прекрасно зная Англию и постоянно следя за ходом ее общественной жизни, Хомяков был глубоким ценителем ее консерватизма, с полным уважением относился к ее Церкви и серьезно изучал развитие ее богословской науки. <…> Прожив в Англии всего лишь шесть недель, он прекрасно ознакомился с нею и с ее национальными учреждениями»32. Анализируя опубликованную Биркбеком переписку Хомякова с Палмером, протоиерей Смирнов утверждал, что на стороне первого оказались «сила, устойчивость и несокрушимость», на стороне второго — «слабость, шаткость и изменчивость»33. Это заседание, по словам настоятеля, подтвердило надежды славянофилов на всемирное христианское призвание России.

Деятельность протоиерея Смирнова и О. А. Новиковой по англо-русскому церковному сближению продолжалась вплоть до начала 20-х гг. XX в. Скончавшегося в 1916 г. Биркбека сменил его молодой единомышленник Стивен Грэм (1884–1975), впервые побывавший в России в 1913 г. и увлекшийся идеями своего предшественника о духовной глубине Святой Руси. Несмотря на русскую революцию, Грэм сохранил верность своим убеждениям на всю жизнь и стал свидетелем появления в Англии русской белой эмиграции. Данный фактор способствовал возобновлению межцерковных контактов. Широко известна роль выпускника Оксфорда мецената Генри Сполдинга в спонсировании изданий русских евразийцев в 1925–1929 гг.

В тот же период, в 1927 г., в целях продолжения православно-англиканского сближения было создано Содружество св. Сергия и св. Албания, в которое вошли такие видные философы Русского Зарубежья, как священник Сергий Булгаков, Владимир Лосский, Николай Зернов. Членом Содружества позже станет и будущий митрополит Антоний (Блум), настоятель русского прихода в Лондоне в 1950–2003 гг., положивший начало православной Сурожской епархии на Британских островах. Следует подчеркнуть особую роль Н. М. Зернова (1898–1980), который еще в 1938 г. опубликовал статью о Хомякове и Палмере34, а позже в Оксфорде стал другом К. С. Льюиса, «преемника» Палмера и Биркбека по Магдален-колледжу. В 1944 г. на английском языке увидел свет труд Зернова «Три русских пророка (Хомяков, Достоевский, Соловьев)», приуроченный к столетию начала переписки Палмера с Хомяковым.

История развития православия в Великобритании и его отношений с англиканством может быть уподоблена широко разросшемуся дереву, которое выращивали несколько поколений садовников-энтузиастов. Но данное дерево выросло из маленького семени в виде поэтического опыта Уильяма Палмера по переводу стихотворений Алексея Хомякова, положившего начало их переписке, и именно Палмер некогда «первым начал стучать в наглухо замкнутую дверь русского православия»35.