Контакты населения салтово-маяцкой культуры и финно-угров Поволжья по данным археологических источников

Автор: Владимиров С.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 274, 2024 года.

Бесплатный доступ

Близкое географическое положение, а также даннические отношения обусловили контакты между населением Хазарского каганата и финно-угорскими народами Поволжья, что отразилось на археологическом материале. В статье рассматриваются предметы финно-угорского круга древностей, обнаруженные на памятниках салтово-маяцкой археологической культуры. Анализ распространения находок, сравнение с аналогичным импортом на соседних территориях позволяют сделать вывод о разных причинах проникновения отдельных предметов финноугорского круга в среду населения Хазарского каганата.

Хазарский каганат, салтово-маяцкая культура, раннее средневековье, финно-угры, поволжье, женские украшения

Короткий адрес: https://sciup.org/143182905

IDR: 143182905 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.274.235-248

Текст научной статьи Контакты населения салтово-маяцкой культуры и финно-угров Поволжья по данным археологических источников

Белавин, Крыласова , 2022. С. 75–81). Закономерно и обратное – в литературе неоднократно отмечались находки финно-угорского происхождения в ареале салтово-маяцкой культуры.

Первые находки предметов финно-угорского круга на памятниках сал-тово-маяцкой культуры относятся к дореволюционному времени и происходят из материалов раскопок Верхнесалтовского могильника ( Бабенко , 1907. Рис. 116). Позже были предприняты попытки отдельного анализа находок этого круга. В частности, представительная серия коньковых подвесок в количестве 16 экземпляров была обнаружена при исследовании Сухогомольшанского могильника и опубликована В. К. Михеевым ( Михеев , 1982). Распространение таких подвесок автор связывал с уграми, возможно, с венграми (Там же. С. 166).

Шумящие коньковые подвески, обнаруженные в погребениях Маяцкого селища, были проанализированы в статье Л. А. Голубевой, отметившей их близость украшениям мордвы и датировавшей серединой IX в. ( Голубева , 1984. С. 138, 140). Позже В. С. Аксёнов дополнил известный список коньковых подвесок находками из погребений Верхнесалтовского и Красногоровского могильников ( Аксёнов , 1998). Работа, обобщающая находки финно-угорского круга, обнаруженные на памятниках салтово-маяцкой культуры Доно-Донецкой лесостепи, вышла в 2007 г. ( Аксёнов , 2007). Помимо коньковых подвесок к предметам финно-угорского импорта автор отнес сюльгамы, трапециевидные подвески, стилетовидные предметы с волютообразным навершием, умбоновидную бляшку (Там же. С. 46). К настоящему моменту источниковая база, свидетельствующая о контактах финно-угорских народов и салтово-маяцкой культуры, может быть дополнена. При этом не только за счет результатов новых исследований, но и рассмотрения опубликованных материалов.

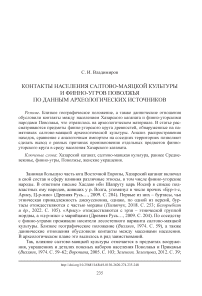

Шумящие подвески

Одной из находок, наиболее характерных для финно-угорских древностей, являются шумящие подвески. Выявлены они и в погребениях салтово-маяцкой культуры. Наиболее представительная серия включает двуконьковые литые подвески, изображающие головы коней, повернутые в разные стороны. В верхней части подвески снабжены петлей, в нижней петельками для крепления шумящих привесок (рис. 1: 1, 2 ). Обнаружены преимущественно при исследовании кремационного Сухогомольшанского могильника (15 экз.), ямной ингумации Красно-горовского (1 экз.) и катакомбы Верхнесалтовского (1 экз.) могильников ( Михеев , 1982; Аксёнов , 1998). Более всего такие подвески характерны для Прикамья, но встречаются, хотя и реже, на других памятниках Поволжья ( Голубева , 1979. С. 44; Казаков , 1992. Рис. 21: 76 ; Казаков , 2007. Рис. 26: 11 ), в кремациях северо-западного Предкавказья и на Тамани ( Гавритухин , Пьянков , 2003. Табл. 64: 7 ; 88: 42‒44 ). Особенности формы подвесок, в частности наличие подпрямоугольной прорези, позволяют отнести их к VIII–IX вв. ( Голубева , 1966. Рис. 7). Это не противоречит обнаружению подвесок в кремациях Сухогомольшанского могильника, относящихся ко второй половине VIII – середине IX в. ( Аксёнов , 2007. С. 46).

К коньковым относятся две подвески из катакомбных погребений Маяцкого селища. Они являются наборными, выполненными филигранью и украшенными

Рис. 1. Предметы финно-угорского круга древностей на памятниках салтово-маяцкой археологической культуры

1‒7 – шумящие подвески; 8‒14 – привески к шумящим подвескам; 15‒18 – сюльгамы; 19‒21 – перстни; 22 – умбоновидная бляшка; 23 – головной венчик

1, 18, 22 – Верхнесалтовский могильник; 2, 17 – Сухогомольшанский могильник; 3, 4, 7, 9, 11‒14, 21, 23 – Маяцкий археологический комплекс; 5, 20 – Афоньевский могильник; 6 – Красногоровский могильник; 8, 15, 19 – Нетайловский могильник; 10 – Дмитриевский могильник; 16 – Кочетокский могильник зернью, имеют шумящие привески. Одна из подвесок выполнена в форме коня (рис. 1: 3), вторая относится к двуглавым коньковым с прямоугольным щитком (рис. 1: 4). Ближайшие аналогии подвескам из катакомб Маяцкого селища происходят из бассейна Мокши и Цны, рязанского и муромского течения Оки, междуречья Оки и Волги (Голубева, 1984. С. 137). Обе подвески датируются в пределах IX в. (Там же. С. 138, 140).

Наборная коньковая подвеска с прямоугольным щитком обнаружена в катакомбе Афоньевского могильника (рис. 1: 5 ). Шумящая подвеска состоит из прямоугольного щитка, сформированного филигранью из двух косоплеток. В центре шесть полугорошин, также оплетенных косоплеткой, по бокам композиция из трех парных шариков зерни, а в верхней части из девяти тройных шариков зерни. В верхней части к зерни примыкает одна косоплетка, которая, вероятно, располагалась и по бокам, но не сохранилась. В нижней части на пяти припаянных колечках подвешены пять привесок бутылковидной формы. Данный тип подвесок считается этническим украшением мордвы ( Голубева , 1979. С. 49). При этом экземпляры с бутылковидными привесками в мордовских древностях характерны для VIII– IX вв., а экземпляры с зернью для конца IX – X в. (Там же).

В кремации № 189 Красногоровского могильника найдена трапециевидная шумящая подвеска, изготовленная из бронзовой пластины (рис. 1: 6 ). В верхней части подвески расположены два полукруглых выступа, в нижней части находятся отверстия для привесок. В центре и по краям пластина украшена пуансоном. По классификации Р. Ф. Ворониной, подвеска относится к классу II, виду «Б», типу 3, варианту «д» ( Воронина , 1990. С. 217. Рис. 1). Трапециевидные подвески являются типичным мордовским украшением, характерным для междуречья Цны и Мокши, и датируются концом VIII – серединой IX в. (Там же. С. 218). Чаще всего их находят в женских погребениях в области ребер (Там же. С. 215).

Еще одна шумящая подвеска выявлена в ямной ингумации Маяцкого селища, содержавшей детское захоронение ( Сарапулкин , 2014. Рис. 6: 13 ). Подвеска состоит из трубочки и трех треугольных привесок (рис. 1: 7 ). Аналогии известны в древностях мери, муромы, мордвы и датируются VIII–IX вв. (Финно-угры…, 1987. Табл. XXX: 19 ; XXXIV: 6 ; XLVI: 9 ; Иванов , 1952. Табл. VI: 7 ; Алихова , 1969. Табл. 26: 8 ).

Из погребения № 279 Нетайловского могильника происходит бронзовая цепочка с пластинчатой ромбовидной привеской (рис. 1: 8 ). В древностях поволжских финнов такие цепочки являются составными частями сложных шумящих украшений ( Аксёнов , 2007. С. 46).

В погребениях Маяцкого селища и Дмитриевского могильника встречены трапециевидные подвески, украшенные пуансоном (рис. 1: 9 – 11 ) Такие подвески характерны, в частности, для мордовских древностей, где использовались в качестве привесок к украшениям, и встречены в Лядинском ( Воронина , 2007. С. 118. Рис. 74; С. 153. Рис. 104: 2 ), Пановском, Елизавет-Михайловском могильниках ( Алихова , 1969. Табл. 10: 8 ; 31: 7 ), а также на территории проживания славян окско-донского междуречья ( Григорьев , 2005. Рис. 9: 14‒16 ). К этой же категории подвесок относится экземпляр треугольной формы (рис. 1: 12 ). Следует отметить, что В. В. Мурашева считает неочевидной культурную принадлежность трапециевидных подвесок широких пропорций ( Мурашева , 2014. С. 124).

К категории шумящих подвесок можно отнести бутылковидные привески из погребений Маяцкого селища (рис. 1: 13, 14 ). В публикации они определены как «бубенчики» ( Винников, Афанасьев , 1991. С. 27, 86), хотя в отчете упомянуты как «бутыльчатые подвески» ( Плетнева и др ., 1977. Л. 98). Следует отметить широкие пропорции рассматриваемых привесок. Аналогии известны в материалах поволжских финнов (Альбом…, 1941. С. 23. Рис. 20. Табл. XXI: 1 ; С. 56. Рис. 10; Архипов , 1973. Рис. 29: 20 ) и славянских памятниках бассейна Упы ( Григорьев , 2005. Рис. 41: 4, 5, 8 ).

Сюльгамы

Сюльгамы выявлены в нескольких погребениях салтово-маяцкой культуры, совершенных по разным обрядам. Бронзовая сюльгама с «усами» обнаружена в погребении № 425 Нетайловского могильника (рис. 1: 15 ). Характерна для широкого круга древностей поволжских финнов, в частности для мордвы, и датируется VIII–IX вв. (Финно-угры…, 1987. Табл. XLVI: 14 ; XLVII: 2 ; Иванов , 1952. Табл. VIII: 3 ; Алихова , 1969. Табл. 2: 2 ; 25: 6 ). В кремации № 272 Сухогомольшанского могильника найдена железная сюльгама из круглой в сечении проволоки с завитыми концами (рис. 1: 17 ). Сюльгама с выступами в виде трехлепестковой растительной композиции выявлена в катакомбе Верхнесалтовского могильника (рис. 1: 18 ). Точную аналогию найти не удалось, однако сюльгамы с трапециевидными и подпрямоугольными выступами известны в древностях мери и муромы (Финно-угры…, 1987. Табл. XXX: 14 ; XXXIII: 12 ; Белорыбкин , 2003. Рис. 71). Еще одна сюльгама из перевитой железной проволоки обнаружена в слое Кочетокского кремационного могильника (рис. 1: 16 ).

Перстни

Из погребения № 218 Нетайловского могильника происходит литой перстень с привесками (рис. 1: 19 ). По краям перстень орнаментирован веревочным орнаментом, а по центру двухрядной волной. Снабжен двумя колечками, к одному из которых прикреплена привеска треугольной формы. Аналогии известны в древностях мери, муромы и мордвы (Финно-угры…, 1987. Табл. XXIX: 13 ; XXXV: 5 ; XLVI: 3 ). В катакомбе Афоньевского могильника были обнаружены два перстня с продольным ребром, украшенным насечками (рис. 1: 20 ). Перстни относятся к пластинчатым ширококонцовым, по классификации Н. Г. Недошивиной ( Недошивина , 1967. С. 273). Точная аналогия неизвестна, однако подобные перстни, но без орнамента, известны в мордовских ( Ефименко , 1975. Рис. 3: 23 ) и славянских материалах ( Шпилев , 2010. С. 251).

Еще один перстень происходит из материалов раскопок Маяцкого археологического комплекса 1975, 1977–1982 гг. На нем отсутствует полевой шифр, а поиск соответствующего рисунка в отчетах Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции не дал результатов. Тем не менее перстень относится к спиралевидным, скрученным из уплощенной проволоки (рис. 1: 21). Его особенностью является находящаяся в нем глазчатая бусина, что позволяет предположить его использование в качестве подвески. Подобные перстни известны в материалах древней мордвы и культуре рязанско-окских могильников (Ефименко, 1975. Рис. 3: 21, 22; 14: 9).

В катакомбе № 14 Верхнесалтовского могильника найдена умбоновидная бляшка с кольцом для подвеса (рис. 1: 22 ). Аналогии известны в погребениях поволжских финнов VIII–IX вв. (Альбом…, 1941. Табл. III: 27, 29 ; Финно-угры…, 1987. Табл. XXXIV: 4 ; LI: 15 ).

В жертвеннике № 6 Маяцкого селища обнаружено головное украшение из бронзы, состоящее из нескольких низок, разбитых на секции (рис. 1: 23 ). Данное украшение относится к налобным венчикам, характерным для мордовских древностей ( Алихова , 1969. Табл. 15: 1 ; 43: 1 ; Иванов , 1952. Табл. V: 10 ). Налобные венчики с металлическими украшениями появляются в женских головных уборах мордвы в VIII в. и существуют до XI в. ( Воронина , 1973. С. 50).

В. С. Аксёнов отнес к находкам финно-угорского круга также стилетовидные предметы с волютообразным навершием ( Аксёнов , 2007. С. 45). Однако широкая география и относительно небольшое число находок стилетовидных предметов с волютообразным навершием пока не позволяют дать им определенную этнокультурную атрибуцию ( Вязов, Нерушин , 2010. С. 261–262).

Рассмотренные предметы финно-угорского круга были обнаружены в двадцати пяти погребальных комплексах. Из девятнадцати погребений, по которым существуют антропологические определения или данные о сопровождающем инвентаре, пятнадцать принадлежало женщинам, четыре детям (табл. 1). Таким образом, рассмотренные предметы относятся в основном к украшениям и деталям женского костюма.

Таблица 1. Находки предметов финно-угорского круга древностей на памятниках салтово-маяцкой археологической культуры

|

№ |

Памятник |

Обряд, погребение |

Пол |

Находка |

|

1 |

Маяцкое селище |

Катакомба I |

ж. |

Шумящая коньковая подвеска |

|

2 |

Маяцкое селище |

Катакомба I в постр. 18 |

ж. |

2 бутылковидные привески |

|

3 |

Маяцкое селище |

Катакомба VII |

реб. |

Бутылковидная привеска |

|

4 |

Маяцкое селище |

Катакомба III |

реб. |

Шумящая биконьковая подвеска |

|

5 |

Маяцкое селище |

Ямное № 6 |

реб. |

Шумящая подвеска с 3 привесками |

|

6 |

Маяцкое селище |

Катакомба в постр. 40 |

реб. |

2 трапециевидные и 1 треугольная привески |

|

7 |

Маяцкое селище |

Жертвенник № 6 |

– |

Налобный венчик |

|

8 |

Маяцкое селище |

– |

– |

Трапециевидная привеска |

|

9 |

Маяцкий комплекс |

– |

– |

Спиральный перстень |

Окончание табл. 1

|

№ |

Памятник |

Обряд, погребение |

Пол |

Находка |

|

10 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 93 |

ж. |

2 биконьковые подвески |

|

11 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 107 |

ж. |

2 биконьковые подвески |

|

12 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 131 |

ж. |

Биконьковая подвеска |

|

13 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 141 |

ж. |

2 биконьковые подвески |

|

14 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 167 |

ж. |

2 биконьковые подвески |

|

15 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 185 |

ж. |

Биконьковая подвеска |

|

16 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 272 |

ж. |

Сюльгама |

|

17 |

Сухогомольшанский могильник |

Кремация № 290 |

ж. |

2 биконьковые подвески |

|

18 |

Сухогомольшанский могильник |

Случайные находки |

— |

3 биконьковые подвески |

|

19 |

Верхнесалтовский могильник |

Катакомба № 14 |

– |

Умбоновидная бляшка |

|

20 |

Верхнесалтовский могильник |

Катакомба № 15 |

ж. |

Биконьковая подвеска |

|

21 |

Верхнесалтовский могильник |

Катакомба |

– |

Сюльгама |

|

22 |

Нетайловский могильник |

Ямное № 218 |

– |

Перстень с привесками |

|

23 |

Нетайловский могильник |

Ямное № 279 |

— |

Цепочка с привеской |

|

24 |

Нетайловский могильник |

Ямное № 425 |

ж. |

Сюльгама |

|

25 |

Дмитриевский могильник |

Катакомба № 151 |

– |

Трапециевидная привеска |

|

26 |

Дмитриевский могильник |

Катакомба № 154 |

ж. |

Трапециевидная привеска |

|

27 |

Красногоровский могильник |

Ямное № 29 |

ж. |

Биконьковая подвеска |

|

28 |

Красногоровский могильник |

Кремация № 189 |

– |

Трапециевидная шумящая подвеска |

|

29 |

Афоньевский могильник |

Катакомба № 1 |

ж. |

Шумящая подвеска, 2 перстня |

|

30 |

Кочетокский могильник |

Случайная находка |

— |

Сюльгама |

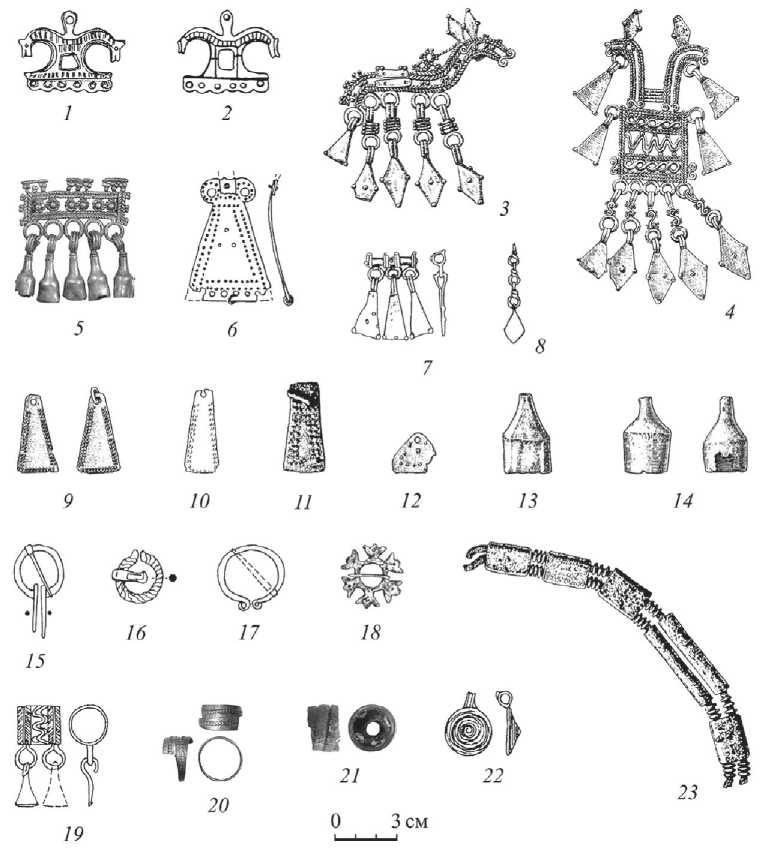

Погребения с находками финно-угорского круга были совершены по различным погребальным обрядам (11 катакомбных захоронений, 9 трупосожжений, 5 ингумаций в ямах), что не позволяет свести салтово-финские контакты к какой-либо одной группе населения салтово-маяцкой культуры. Это подтверждает и картографирование находок, свидетельствующее о проявлении контактов салтово-маяцкой культуры и финно-угорских народов на обширной территории Подонья (рис. 2). При этом все находки тяготеют к «пограничным» памятникам, расположенным вдоль Северского Донца, Дона и их притоков. В таком случае находки финно-угорского круга в ареале салтово-маяцкой культуры могут маркировать торговый или иной путь, по которому они проникали к населению северных территорий Хазарского каганата. Похожая ситуация отмечена для распространения прикамских женских украшений X–XI вв. вдоль Волжского пути ( Белавин, Крыласова , 2022. С. 83). В этом смысле интересна высокая концентрация предметов финно-угорского круга в материалах Маяцкого археологического комплекса, которая может быть объяснена его географической близостью к бассейну р. Цна – территории проживания мордовских племен. Это, в свою очередь, сказывалось на интенсивности торговых и межэтнических контактов, установленных, судя по датировке отдельных рассмотренных находок, во второй половине VIII в.

Предметы финно-угорского круга присутствуют и в синхронных салтово-ма-яцкой культуре древностях восточных славян (роменско-боршевская культура), однако присутствуют они в небольшом количестве ( Винников , 1995. Рис. 22; Шпилев , 2010. С. 259–260). Ограниченность категорий предметов – в основном перстни, пронизки, одиночные привески, сюльгамы – и их соответствие находкам в материалах салтово-маяцкой культуры говорят о единых причинах распространения этих предметов в результате торговли/обмена или непосредственной инфильтрации инокультурного населения.

Однако в славянских материалах практически полностью, за редкими исключениями ( Винников , 1995. Рис. 22: 4 ; Григорьев , 2005. Рис. 41: 3 ), отсутствуют шумящие подвески, в частности коньковые, встреченные на памятниках салто-во-маяцкой культуры. Это свидетельствует о том, что такие подвески попадали непосредственно к носителям салтово-маяцкой культуры. Сакрализованный характер коньковых подвесок, а также редкость их обнаружения в славянских материалах не дают основания считать причиной их распространения торговлю/ обмен. Представляется, что это могло происходить в результате рейдов отрядов населения салтово-маяцкой культуры с целью сбора дани с племен Поволжья, во время которых часть женского населения уводилась в плен или же некоторые украшения привозились в качестве «подарка» домой. Косвенно в пользу второго варианта говорят данные антропологии: женское захоронение из катакомбы I Маяцкого селища, сопровождавшееся коньковой подвеской, отнесено к «аланскому типу» ( Кондукторова , 1991. С. 170. Табл. 2).

Тем не менее присутствие финно-угорского этнического компонента в среде населения салтово-маяцкой культуры археологически фиксируется. Так, например, для Сухогомольшанского могильника, оставленного, вероятно, населением адыго-абхазского происхождения ( Аксёнов , 2017. С. 21), отмечена поливариантность погребального обряда, в том числе присутствие черт погребальной

Рис. 2. Карта памятников салтово-маяцкой археологической культуры с находками предметов финно-угорского круга древностей

1 – Маяцкое селище; 2 – Афоньевский могильник; 3 – Дмитриевский могильник; 4 – Верхнесалтовский могильник; 5 – Нетайловский могильник; 6 – Кочетокский могильник; 7 – Сухогомольшанский могильник; 8 – Красногоровский могильник обрядности, связанной с финно-уграми, что частично подтверждается данными палеоантропологии (Аксёнов, 2004. С. 19). Следовательно, помимо торговых и культурных контактов можно говорить о непосредственном проживании представителей финно-угорских народов на поселениях салтово-маяцкой культуры.

Таким образом, рассмотрение предметов финно-угорского круга, обнаруженных на памятниках салтово-маяцкой культуры, свидетельствует о контактах двух массивов населения Восточной Европы в раннем средневековье. Начало этих контактов следует отнести ко второй половине VIII в., о чем свидетельствует датировка отдельных находок. Характер их обнаружения и картография позволяют говорить о возможных причинах проникновения в среду населения Хазарского каганата, а именно в результате торговли/обмена и осуществления сбора дани. Дальнейшее изучение коллекций предметов из раскопок памятников салтово-маяцкой культуры Доно-Донецкой лесостепи позволит дополнить сведения и расширить наше представление о салтово-финских контактах в эпоху раннего средневековья.

Список литературы Контакты населения салтово-маяцкой культуры и финно-угров Поволжья по данным археологических источников

- Аксёнов В. С., 1998. Новые находки коньковых подвесок в салтовских захоронениях на Харьковщине // Finno-Ugrica. № 1. С. 3-12.

- Аксёнов В. С., 2004. Об этнической неоднородности кремаций VIII - первой половины X вв. Подонцовья (по материалам Сухогомольшанского могильника салтовской культуры) // Хазарский альманах. Т. 3 / Гл. ред. В. К. Михеев. Киев; Харьков. С. 5-24.

- Аксёнов В. С., 2007. К вопросу о характере контактов алано-болгар Подонцовья с населением Волго-Окского междуречья и Прикамья в хазарское время // Сiверщина в контекстi iсторii Укранiи. Суми: Еллада. С. 45-47.

- Аксёнов В. С., 2017. К вопросу о единстве носителей кремационного обряда салтовского времени Подонцовья и Северо-Западного Кавказа // Хазарский альманах. Т. 15 / Гл. ред. О. Б. Бубенок. М.: Ин-т славяноведения РАН. С. 17-36.

- Алихова А. Е., 1969. Материальная культура средне-цнинской мордвы VIII-XI вв. Саранск: Мордовское кн. изд-во. 176 с.