Контент-анализ государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Автор: К.И. Бойкова

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 1 (45), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются актуальные проблемы, в системе современного российского образования, выделенные с помощью контент-анализа государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Раскрывается содержательная часть и современная трактовка понятий «образование», «обучение», «воспитание», «развитие» как основных категорий кон- тент-анализа. Категории «обучение», «воспитание» и «развитие» — это три важнейших элемента в структуре образования, поэтому было необходимо раскрыть их глубину. На основе полученного в ходе анализа материала была произведена операционализация определений «образование», «обучение», «воспитание», показаны их отличительные черты, имеющие фундаментальное значение для всей работы. Указано место образования в структуре общества. Обоснована необходимость повышения качества образовательного процесса в рамках современных образовательных организаций. В заключительной фазе статьи даются рекомендации в модернизации образовательного процесса с целью повышения престижа учительской профессии.

Образование, обучение, воспитание, развитие, программа, развитие образования, российское образование, система образования, качество образования, проблемы образования, педагогика, педагогические работники

Короткий адрес: https://sciup.org/14123788

IDR: 14123788

Текст научной статьи Контент-анализ государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Образование является одним из наиболее существенных социальных институтов общества, имеющих фундаментальное значение в рамках государственного аппарата, помогающих обеспечению не только конкурентоспособности страны, но и расширению ее культурного, политического, экономического влияния.

Если оглянуться на прошлое России, перед нами предстанет совершенная система образования СССР, которая была признана мировым научным сообществом. Соединенные Штаты Америки и Европа были ошеломлены качеством советского образования и высочайшей квалификацией специалистов. Ученые Советского Союза были хороши в математике, физике, оптике, информационных технологиях, космонавтике, ядерной энергетике, самолетостроении и во многом другом.

В общемировом пространстве главным ресурсом становятся кадры, которые могут разрабатывать технические инновации. Современное российское образование по качеству сильно отстает от западного образования, а на технические специальности принимают абитуриентов с минимальными проходными баллами. В связи с этим данная задача оказывается непосильной. При этом существует множество проблем в сфере образования, например, слабая материальнотехническая база, вызванная недостаточным финансированием отрасли.

Стоит отметить, что «уровень грамотности взрослого населения России, к которому относятся лица в возрасте от 10 до 49 лет, умеющие читать и писать, составляет в настоящее время 99,8 %» [10, с. 234]. Кроме того, 60 % учащихся, окончивших средние общеобразовательные организации, смогли поступить в учреждения высшего образования.

Высокообразованность населения имеет непосредственную связь с творческой самореализацией, профессиональным становлением каждого отдельного человека и отражает его качество жизни. Именно поэтому важно определить, какие основные проблемы современного образования России упоминаются в тексте государственной программы «Развитие образования».

Прежде чем начать анализ программы «Развитие образования», необходимо разобраться в сущности понятий «образование»

(таблица 1), «воспитание» (таблица 2), «обучение» (таблица 3) и «развитие».

В законе об образовании Российской Федерации содержится следующее определение: «Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [13, ст. 2].

В Большой советской энциклопедии образование определяется как «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, а основной путь его получения — обучение в различных учебных заведениях.

Большой советский энциклопедический словарь (1989) также трактует образование как «процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития материальной и духовной культуры, а основной путь получения образования — обучение и самообразование» [7, с. 134].

Таблица 1

Операционализация понятия «образование»

|

Образование — это |

получение знаний |

|

обучение |

|

|

просвещение |

|

|

воспитание |

|

|

система знаний и идей |

|

|

освоение культуры |

|

|

профессиональная деятельность по обучению и воспитанию |

|

|

процесс коммуникации, порождающий обучение |

|

|

совокупность нематериальных духовных благ |

Можно сказать, что сущность образования заключается в том, что оно обязательно должно быть связано с последовательной сменой состояний, развитием каких-либо явлений, про- цессов, которые состоят, например, из воспитания, обучения в рамках конкретной программы. Также необходимо заметить, что образование является социальным институтом общества, подчиняющимся непосредственно государству, способному поставить цели и задачи работы, контролировать их выполнение. Образование от воспитания и обучения отличает еще и наличие компетенций, стандартизированных под среднего учащегося.

В современной России в рамках педагогики и социологии воспитание сопряжено с созданием благоприятной обстановки для формирования личности, развития духовных и нравственных качеств, с помощью в познании самого себя.

Таблица 2

Операционализация понятия «воспитание»

|

Воспитание — это |

влияние окружающей среды |

|

стихийная социализация |

|

|

целенаправленное влияние общества |

|

|

становление члена общества |

|

|

развитие личности человека |

|

|

обретение адекватного культуре образа |

|

|

развитие ценностных ориентаций (уважение к старшему поколению, бережное отношение к природе, культуре и т. д.) |

|

|

развитие конкретных личностных качеств (чувство патриотизма, гражданственности) |

|

|

создание условий для самоопределения |

|

|

образование |

Довольно глубокое понятие «воспитание» дается в пункте 2 Федерального закона об образовании (редакция от 31 июля 2020 года): «Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от- ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [13, ст. 2].

В законе об образовании также сформулировано понятие «обучение». Оно определяется как «целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [13, ст. 2].

Существует множество педагогических трудов известных ученых, в которых обучение представлено в роли одного из важных элементов и средств воспитательного процесса. Такой точки зрения придерживается Н. Е. Щуркова. Она отмечает, что «границы воспитания расширяются и включают в свое содержание обучение и образование в качестве средства воспитания» [12, с. 124].

Также в научном сообществе присутствует и противоположное мнение, заключающееся в обособлении обучения от воспитания. Данную тенденцию можно проследить в законе об образовании, в котором дается определение и обучения, и воспитания. Таким образом, можно сделать вывод, что на федеральном уровне в России придерживаются мнения, что оба этих термина равноуровневые, имеют одинаковый вес.

Бондаревская Е. В. и С. В. Кульневич подчеркивают равнозначность этих понятий, но отмечают, что специфика обучения имеет ряд отличий и сосредоточена в первую очередь на развитии «опыта понимания научных и человеческих ценностей и явлений окружающего мира» [2, с. 40]. По их мнению, в обучении присутствуют воспитательные функции, но из-за того, что эти категории являются равноценными, заменить одну из них не представляется возможным. Они считают, что с помощью обучения и воспитания происходит процесс образования, главной целью которого становится развитие человека.

Поэтому необходимо отметить, что главным отличием обучения становится нацеленность на формирование у людей знаний, умений и навыков. Обучение есть базовый элемент, который также важен для становления личности, тогда как воспитание влияет на саму структуру личности человека и более ориентировано на развитие личностных качеств, связанных с мотивами и потребностями, ценностными ориентациями и идеалами, присущими людям. Но жизнь показы- вает, что отличные знания не могут сделать из плохого человека хорошего, из непорядочного гражданина добропорядочного.

Таблица 3

Операционализация понятия «обучение»

|

Обучение — это |

развитие опыта личности |

|

развитие знаний |

|

|

развитие умений (компетенций) |

|

|

развитие навыков |

|

|

развитие привычек |

|

|

развитие творческих способностей |

|

|

развитие нравственных взглядов |

|

|

развитие этических взглядов |

|

|

путь получения образования |

|

|

передача общественноисторического опыта |

|

|

передача социального опыта |

В педагогической науке фундаментальным значением обладает понятие «развитие», которое в широком смысле понимается как процесс. В узком смысле развитие — это передовые преобразования, способствующие упорядочению всех этапов формирования человека, включая дифференциацию и организацию. Развитием также называют итог взаимодействия социальной обстановки, окружающей ребенка, с его внутренними природными силами.

Развитие является важнейшей частью в образовательной деятельности России. Данный термин характеризуется:

-

— позитивным характером прогресса;

-

— повышением результативности действия прогресса, а также его усовершенствованием, ведущим к усложнению;

-

— количественными и качественными преобразованиями личности человека, самим процессом и результатом этих изменений;

-

— переходом качественных преобразований в количественные, а количественных — в качественные;

-

— беспрерывными метаморфозами, связанными с переходом от простого к сложному;

-

— сохранением характеристик прогрессирующего объекта во время введения в его жизнедеятельность различных инноваций;

-

— созданием благоприятной обстановки для формирования человеческой личности;

-

— преемственностью образовательного процесса;

-

— совершенствованием личности и образования с помощью устройств развития;

-

— трансформацией системы образования в эффективный фактор формирования социума;

-

— воспитанием широты и глубины развития.

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ АНАЛИЗА

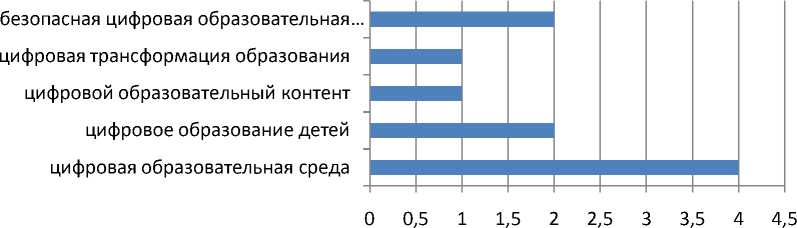

Объектом анализа стала государственная программа «Развитие образования», действующая на территории Российской Федерации до 2030 года, а выборкой — полный текст этой программы без приложений. Контент-анализ был проведен с использованием категорий, в качестве которых были определены слова «образование», «воспитание», «обучение», «развитие», «педагогические работники».

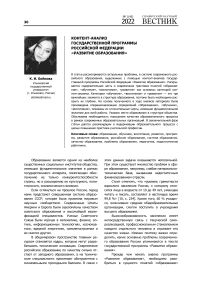

Было выявлено, что чаще всего встречается категория «образование», которая в общей сложности упоминается 232 раза. Наиболее частыми единицами счета являлись словосочетания «образовательные организации» (25), «среднее профессиональное образование» (23), «общеобразовательные организации» (18), «развитие образования» (17), «качество образования» (15), «образовательные программы» (12) (рисунок 1).

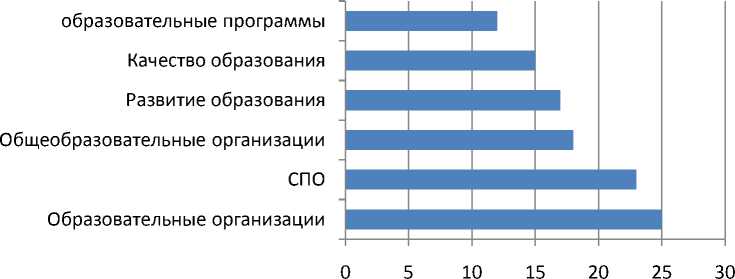

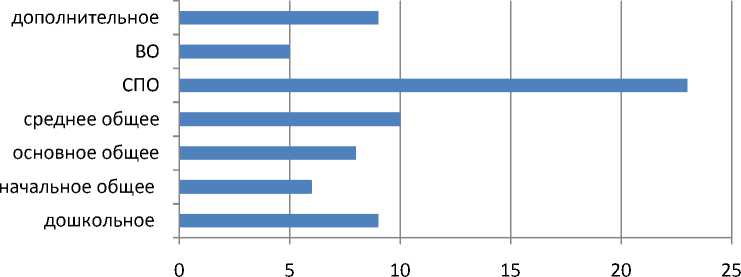

Несколько реже встречались словосочетания «сфера образования» (10), «среднее общее образование» (10), «дошкольное образование» (9), «дополнительное образование» (9), «основное общее образование» (8), «начальное общее образование» (6), «образовательная деятельность» (6), «высшее образование» (5), «образовательные стандарты» (5), «проект "Образование"» (5), «цифровая образовательная среда» (4), «система образования» (4), «доступность дошкольного образования» (3), «общедоступное образование» (3), «эффективность образования» (2), «цифровое образование детей» (2), «безопасная цифровая образовательная среда» (2), «выпускники образовательных организаций» (2), «инклюзивное образование» (2), «образовательные центры» (2).

Следующие индикаторы встречались в тексте не более одного раза: «доступность общего образования», «инфраструктура общего образования», «получение общего образования», «доступность образования иностранцам», «доступность дополнительного образования», «потенциал дополнительного образования», «цифровой образовательный контент», «цифровая трансформация образования», «единство образовательного пространства», «участники образовательных отношений», «гражданское образование», «дефектологическое образование»,

«семейное образование», «отечественное образование», «право на образование», «образовательные потребности», «образовательные возможности», «аккредитация образовательных программ», «образовательная политика», «приоритеты образования», «мероприятия образовательного характера», «образовательное единство народов», «популяризация российского образования».

Согласно полученным данным, чаще всего упоминалось среднее профессиональное образование, тогда как высшее образование практически выпало из поля зрения составителей программы. Можно сделать вывод, что авторы программы озабочены проблемами СПО больше, чем высшего образования (рисунок 2).

Также интересно просмотреть место цифрового образования в данной программе. Так, чаще всего упоминаются «цифровая образовательная среда» (4), «цифровое образование детей» (2), «безопасная цифровая образовательная среда» (2). Реже: «цифровая трансформация образования», «цифровой образовательный контент» (рисунок 3).

Категория «обучение» состоит из 23 упоминаний. В программе «Развитие образования» данная единица анализа не имела достаточного количества зафиксированных повторений: «поступление на обучение» (4), «численность обучающихся» (3), «обучающиеся с ОВЗ» (2), «традиционные формы обучения» (2), «профориентация обучающихся» (2).

Наиболее редкие индикаторы: «ценности обучающихся» (1), «смены обучения» (1), «эффективное обучение» (1), «иностранцы, обучающиеся в России» (1), «обучающиеся, занимающиеся спортом» (1), «дуальная модель обучения» (1), «охват обучающихся» (1), «дистанционное обучение» (1), «индивидуальные достижения обучающихся» (1), «профессиональное обучение» (1).

Категория «воспитание» является менее распространённой по общему количеству упоминаний (11). В тексте программы повторно упоминается только словосочетание «патриотическое воспитание» в довольно незначительном количестве (2).

В единичном экземпляре встречаются «процесс воспитания», «система воспитания», «воспитание обучающегося», «единое воспитательное пространство», «физическое воспитание», «практики воспитания», «рабочие программы воспитания», «календарные планы воспитательной работы», «воспитание молодежи».

Категория "Образование"

Рисунок 1. Наиболее частые единицы анализа категории «образование»

Виды образования

Рисунок 2. Частота упоминаний видов образования в рамках категории «образование»

Цифровое образование

Рисунок 3. Частота упоминаний цифрового образования в рамках категории «образование»

Что касается категории «развитие» (56), то особенно часто в тексте документа появлялись фразы «развитие образования» (17), «развитие способностей детей» (7), «социально-экономическое развитие страны» (5), «развитие способностей молодежи» (5), «развитие кадрового обеспечения» (2), «развитие дополнительного образования детей» (2), «развитие образовательных организаций» (2).

Единичные упоминания: «развитие этнокультурных особенностей», «развитие инклюзивного образования», «развитие обучающихся», «развитие талантов», «развитие СевероКавказского округа», «развитие сельских территорий», «развитие квалификаций», «профессиональное развитие», «развитие инфраструктуры», «развитие добровольчества», «физическое развитие», «умственное развитие», «развитие компетенций», «развитие русских школ за рубежом», «развитие субъектов РФ», «развитие изучения русского языка за рубежом».

Частота упоминаний категории «педагогические работники» равна 36. Чаще всего в тексте появляются такие индикаторы, как «педагогические работники» (8), «молодой педагог» (3), «квалификация педагогов» (3), «престиж учительской профессии» (3), «оплата труда педагогов» (2), «эффективность работы учителя» (2), «учитель» (2), «подготовка рабочих кадров» (2), «педагог-наставник» (2).

Также упоминаются следующие словосочетания: «дефицит квалифицированных кадров» (1), «новые учителя» (1), «производительность труда учителя» (1), «учителя предпенсионного возраста» (1), «учителя пенсионного возраста» (1), «педагог-методист» (1), «поддержка педагогов» (1), «педагогические технопарки» (1), «подготовка будущих учителей» (1).

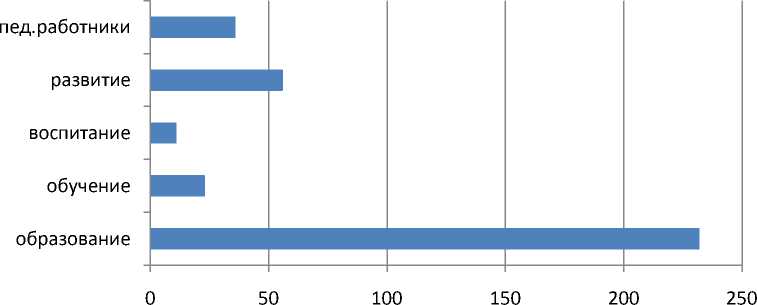

На рисунке 4 можно наглядно увидеть рейтинг всех представленных категорий анализа. Так, «образование» с большим отрывом опережает все остальные категории (232), «развитие» (56) в программе появляется несколько чаще «воспитания» (11) и «обучения» (23), а «педагогические работники» упоминаются 36 раз.

Таким образом, в программе «Развитие образования» поднимается множество социально значимых проблем современного образования. Одной из них является качество предоставляемого образования, а также его независимая оценка, которая осложняется тем, что сейчас отсутствует единая интерпретация ключевых понятий, связанных с данной проблемой. Также, несмотря на обилие различных методик, с помощью которых можно дать оценку качества образования, до сих пор не существует объединенной, понятной инструкции, применяемой по всей территории Российской Федерации в целом, раскрывающей необходимые аспекты и критерии оценки качества образования.

Качество образования напрямую зависит от престижа учительской профессии, интеграции молодых педагогов в образовательный процесс, квалификации педагогов, оплаты труда и эффективности работы педагогов.

Все эти единицы анализа имеют непосредственную связь с благополучием педагогических работников.

Рейтинг категорий анализа

Рисунок 4. Общий рейтинг категорий анализа по частоте упоминаний

Статус педагогических работников во многом подвергся девальвации из-за низкой оплаты труда. В связи с этим в педагогические университеты чаще всего поступают люди, которые никуда более поступить не смогли. При этом далеко не каждый получивший высшее педагогическое образование идет работать учителем в школу. Поэтому школы наводнили неквалифицированные педагоги, идущие в школу не по призванию, готовые трудиться за недостаточно высокую зарплату. Опросы ВЦИОМ показывают: 55 % респондентов считают, что маленькая заработная плата — это то, из-за чего молодежь не желает работать в школе.

Кроме того, по этой же причине учителя вынуждены взваливать на себя работу одновременно на нескольких ставках, что снижает уровень подготовленности к учебным занятиям. В подобных условиях невозможно уделять время воспитательному процессу. Все это делает педагогическую деятельность неэффективной и приводит не к повышению производительности труда, а, наоборот, к его понижению. Данное обстоятельство, так или иначе, отражается как на качестве образования, так и на престиже учительской профессии. Согласно данным, предоставленным ВЦИОМ, каждый 10-й опрошенный не считает профессию «педагог» престижной.

Стоит отметить, что работа педагогом в школе идет рука об руку с громадной ответственностью и психоэмоциональными переживаниями, что также может отпугивать молодых специалистов, привлечение которых возможно с помощью моральной мотивации, повышения оплаты труда.

В качестве меры повышения квалификации педагогических работников в программе выдвигается предложение о необходимости определить единые квалификационные требования, применяемые при приеме на работу молодых неопытных педагогов. А также дать возможность опытным учителям предпенсионного и пенсионного возраста наставлять молодых специалистов, делиться с ними богатым опытом.

Престиж учительской профессии, как и почтительное отношение к педагогам, формируется в умах людей еще со школьной скамьи. Позитивный и негативный опыт отношений «учитель — ученик» остается с человеком на долгие годы после окончания общеобразовательной школы. Негативный опыт может подтолкнуть ученика возненавидеть и саму профессию учителя. Следовательно, важно не просто не допускать неквалифицированных педагогов до преподавания в учебных учреждениях, а вы- являть профнепригодных до принятия на работу. Стоит обращать внимание и на психологическое здоровье будущих учителей.

Популярностью среди детей будет пользоваться не тот учитель, который знает в совершенстве свой предмет, владеет передовыми педагогическими методиками, а в первую очередь добрый и отзывчивый человек, способный не только научить, но и понять, помочь в любой жизненной ситуации, а также заинтересовать в преподаваемой дисциплине.

Улучшение качества образовательного процесса необходимо начинать с работы над профессионализмом школьных учителей, предоставления им в пользование современных средств обучения, создания благоприятной обстановки, в которой педагогическая деятельность будет наиболее эффективной.

Высокопрофессиональный педагог способен применить новые педагогические технологии и инновации максимально результативно, тогда как в руках непрофессионального педагога те же самые технологии не принесут абсолютно никакой пользы.

Еще с начальной школы необходимо прививать детям любовь к профессии учителя, вычленять заинтересованных детей из общей массы и развивать их таланты и способности, а затем уже в старших классах направлять в специально созданные профильные классы по педагогике, которые помогут ученикам получить общие знания, умения и навыки. А также, возможно, попробовать себя в роли учителя или его помощника. После этого нужно постараться убедить данных учеников поступить в педагогический университет и вернуться в школу в роли уч ителя -профессио нала.

В программе прослеживается озабоченность дефицитом учителей, в частности, в сельской местности. Эту тему упоминают в научных статьях многие авторы, которые предлагают вернуться к обязательному распределению студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, в школы, чтобы предотвратить преподавание одним и тем же педагогом нескольких не схожих по своей сути предметов.

В программе наблюдается тенденция к цифровой трансформации образования, использованию на практике безопасного цифрового образовательного контента. Цифровизация образовательного процесса и внедрение инновационных технологий в обучение также влияет на повышение качества образования. Она способна в корне перестроить организационные принципы образовательных учреждений.

Цифровизация учебных учреждений может помочь привлечь молодых специалистов, так как повысит их самореализацию и удовлетворённость работой, сделает ее удобной для современного человека. Инновации в образовательном процессе связаны с изменениями структуры образовательного контента, его цифровизацией, созданием новых цифровых образовательных программ.

Составители программы также озабочены популяризацией российского образования, русского языка, русских школ за рубежом, привлечением иностранных студентов в образовательные учреждения нашей страны. Это имеет большое значение, так как интеграция образования России в общемировую систему поможет обеспечить котируемость российских дипломов за рубежом. Достижение подобного результата реально, если российское образование станет престижнее и качественнее, а ответственные за это люди обратят внимание в первую очередь на содержание образовательного процесса.

В программе также делается акцент на доступности всех видов образования, включая дополнительное.

В современном мире представления о престижности и статусности профессий являются главным основанием при выборе образовательного учреждения, специальности. Именно поэтому очень важно заняться повышением престижа учительской профессии, увеличением финансирования сферы образования, привлечением высококвалифицированных специалистов, применением современных педагогических технологий в образовательном процессе, созданием обстановки, способствующей интеграции образования России в общемировую систему образования.

Список литературы Контент-анализ государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

- Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика / В. С. Безрукова. — Екатеринбург: Деловая книга, 1996. — 344 с.

- Бондаревская Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений, слушателей ИПК и ФПК / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. — Ростов н/Д.: Творческий центр «Учитель», 1999. — 560 с.

- Глебова М. В. Умственное воспитание школьников: содержательные аспекты / М. В. Глебова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. — 2014. — № 3. — С. 130—145. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/umstvennoe-vospitanie-shkolnikov-soderzhatelnye-aspekty.

- Губарев В. Системное представление качества образования / В. Губарев // Стандарты и качество. — 2002. — № 4.

- Гусейнов А. А. Образование, обучение, воспитание / А. А. Гусейнов // Ведомости. — 2005. — № 26. — С. 88—102. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-obuchenie-vospitanie.

- Джамалудинов Г. Образование — это и воспитание / Г. Джамалудинов // Высшее образование в России. — 2004. — № 9. — С. 115—118. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9573876.

- Паевская С. Л. Сущность понятия «образование» — исторический и правовой аспекты / С. Л. Паевская // Историческая и социально-образовательная мысль. — 2014. — № 4. — С. 134—136. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-obrazovanie-istoricheskiy-i-pravovoy-aspekty.

- Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; ред. кол. М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. — Москва: БРЭ, 2003. — 528 с.

- Пеструилов А. С. Соотношение правового воспитания с иными смежными явлениями / А. С. Пеструилов // Общество и право. — 2020. — № 3(73). — С. 117—121. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44007423.

- Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. — Москва, 2010.

- Старикова Л. Д. О соотношении понятий «воспитание» и «обучение» / Л. Д. Старикова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. — 2010. — № 1. — С. 194—202. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13920985.

- Степанов П. В. Понятие «воспитание» в современных педагогических исследованиях / П. В. Степанов // Сибирский педагогический журнал. — 2017. — № 2. — С. 121—129. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-vospitanie-v-sovremennyh-pedagogicheskih-issledovaniyah.

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a.

- Холодная М. А. Интеллектуальное воспитание личности в условиях современного школьного образования / М. А. Холодная // Современная психология / под ред. В. Н. Дружинина. — Москва: ИНФРА-М, 1999. — С. 668—680.

- Щуркова Н. Е. Н овое в оспитание / Н. Е. Щ уркова. — Москва: Педагогическое общество России, 2000. — 132 с.