Континенты земли как уникальное порождение планеты

Автор: Жирнов А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 1 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Мощный консолидированный фундамент земной коры континентов образовался избирательно в катархее-архее, в протерозое и фанерозое на нем сформировались складчатые и магматогенные пояса, нарастившие верхний осадочный слой земной коры. Остальная, преобладающая, часть поверхности Земли в катархее спокойно кристаллизовалась и превратилась в первичную перидотитовую кору. В мезозое эта мафитовая кора была глубоко опущена и прикрыта покровом толеитовых базальтов и океанической водой. Континенты - это активные геологические тела, формировавшиеся в течение всей геологической истории под воздействием ядерных флюидов и возникшие на участках взрывного распада Прото-Земли.

Континенты, катархей-архей, консолидированный фундамент, геологическая история

Короткий адрес: https://sciup.org/14328818

IDR: 14328818 | УДК: 551.7

Текст научной статьи Континенты земли как уникальное порождение планеты

«Зарождение главной структурной асимметрии планеты, как и Луны, очень древнее. Причина здесь общая, но она не раскрыта» Академик Ю.М. Пущаровский, 2005

Актуальность проблемы

Почти 300 лет проблема образования континентов Земли не поддавалась решению, да и практически не рассматривалась. Хотя по вопросу образования Земли как планеты существуют десятки, если не сотни гипотез и разработок.

Эту географическую проблему впервые определил, еще в XVII веке (с появлением глобуса) английский философ Фрэнсис Бэкон, но в рамках географической науки она не объяснялась и не могла быть решена в принципе [23].

Затем обнаружилось, что данная географическая проблема является вместе с тем и проблемой геологотектонической, поскольку континенты и остальная часть земного шара имеют принципиально различное геологическое строение и длительно формировались в разных геолого-тектонических условиях. Но и в конце XX века, после длительного геологического периода изучения региональной геологии континентов и «океанов», данная проблема оказалась неразрешимой, «следует признать, что мы пока еще толком не знаем, как сформировалась континентальная кора» [1, с. 11]. Эта проблема не была решена и в рамках новой геологической концепции - тектоники дрейфа континентов и плит: «происхождение тоналитовых гранито-гнейсов, представляющих кору уже близкую, хотя и не тождественную современной континентальной, - еще не решенная проблема» [20, с. 500].

Таким образом, проблема происхождения земной коры и континентов, в частности, оказалась не разрешимой и в XX в. [23].

Научная новизна

Научная новизна работы заключается в том, что впервые дано решение географо-геологической проблемы, считавшейся не разрешимой в течение 300 лет.

Материалы и методика исследований

Основой работы послужили результаты 40-летних авторских исследований линеаментной тектоники и условий образования крупных золоторудных месторождений Центральной и Восточной Азии. Это позволило подойти к пониманию решающей роли жидкого ядра Земли как генератора тектонических движений в тектоносфере Земли и глубинных разломов, как проводников избыточной энергии жидкого ядра (тепломассопотоков или плюмов) к верхней части мантии Земли и непосредственно в земную кору [4, 5,10, 11 ].

Синтез и анализ крупных обобщающих работ по строению и развитию земной коры позволил исключить гипотетические представления в существующих концепциях фиксизма и мобилизма в части распространения и развития раннедокембрийской земной коры. В связи с этим стало возможным определить реальное географическое положение планетарных геологических структур Земли (континентальной сиалической и «океанической» ультрабазитовой структуры) и, в конечном счете, сформулировать закон автономного геологического развития континентов и «океанов» [7, 25]. Обобщение современных достижений в астрономии, астрофизике и математике по вопросу образования и эволюции звезд и звездопланетных систем позволило установить ядерно-взрыв-ной механизм распада Прото-Земли и появления, как следствие, первоначальной планеты Земля. Индикатором этого процесса оказались континенты Земли [6, 8, 9, 24].

Характеристика планетарных геологических структур

В строении земной коры Земли выделяют два типа планетарных геологических структур - континентальный и океанический. Большинство континентов сосредоточено в северном полушарии Земли, преобладающе в западной его части, где они разобщены Атлантическим океаном. Восточное полушарие занято в основном водами Тихого океана. К группе континентов относятся также два континента, прикрывающие земной шар с полюсов: северный (Гиперборейский), скрытый в настоящее время под водами Северного Ледовитого океана, и южный, Антарктический, прикрытый с поверхности мощным ледяным покровом.

Все континенты характеризуются специфическим, континентальным, типом строения и состава земной коры. Почти все океаны отличаются наличием в их днище земной коры другого так называемого океанического типа.

К настоящему времени накопилась обширная геолого-геофизическая информация, характеризующая геологическое строение противоположных типов земной коры и резко подчеркивающая их индивидуализированные геологические особенности. Крупные обобщения по этому вопросу второй половины XX в. подтверждены и уточнены современными данными, в том числе с применением изотопно-геохимических данных [1-3, 15, 20]. Поскольку данная информация является базисной для понимания особенностей строения и эволюции континентов и Земли в целом, представляется целесообразным привести некоторые основные данные по этому вопросу.

Континенты. В настоящее время континенты сгруппированы в два больших мегаконтинента - Американский (Северный и Южный, соединенные узким перешейком) и Африкано-Евразийский, разделенные Атлантическим океаном. Однако 300 млн. лет назад оба мегаконтинента соединялись на севере с Арктическим континен том [7]. Таким образом, все континенты северного полушария Земли соединялись ранее в единый суперконтинент. Он был сплошной на севере и расчлененный на юге, с резко суженными концами отдельных континентов - Южно-Американского, Африканского и Азиатского, что предопределило его специфическую форму - как бы в виде «морковки» с несколькими корнями.

Если учесть, что средняя глубина океанов, окружающих мегаконтиненты, составляет 4 км, а средняя высота континентов над уровнем моря равна 0,8 км, то очевидно, что континенты представляют собой в орографическом плане резко возвышающиеся над днищем океанов участки суши - как своеобразные выступы или «наросты» над преобладающими по площади днищами океанов. Эта закономерность четко подтверждается геофизическими данными и на уровне верхней мантии - под океанами поверхность Мохоровичича выпукла вверх и расположена вблизи днища океанов, а под континентами она глубоко вогнута вниз [15].

Геологическое строение континентов и океанического дна существенно различается (табл.).

Земная кора данных планетарных структур резко различается, прежде всего, по мощности, по строению и составу, что было подмечено еще в начале XX в. и подтверждено всеми последующими геолого-геофизическими исследованиями.

В континентальной коре имеется мощный (10-25 км) гранито-гнейсовый (сиалический) слой, подстилаемый нижним гранулито-базитовым слоем мощностью 10-20 км, составляющими консолидированный фундамент континентов. Под океанами они отсутствуют, и ультра-базитовая верхняя мантия залегает непосредственно близ поверхности днища океанов, будучи представленной габбро-перидотит-серпентинитовым (гидратированным) слоем мощностью 5 км. Сверху он перекрыт лишь маломощным слоем (1-2 км) молодых (MZ-KZ) толеитовых базальтов и слоем рыхлых осадков.

В осевой части срединно-океанических хребтов указанные покровы иногда отсутствуют и верхняя мантия

Таблица

Сравнительная характеристика континентальной и океанической земной коры [1-3, 15, 20]

|

Показатели |

Континентальная земная кора |

Океаническая земная кора |

|

Мощность, км |

30-40, до 50-70 в складчатых поясах |

5-7 |

|

Строение коры |

трехслойное |

трехслойное |

|

Состав слоев коры: (сверху - вниз) |

Осадочный, мощностью 0-20 км, с развитием складчатых структур гранито-гнейсовый, -„- 15-25 км гранулито-базитовый -,,- 15-25 км катархей-архейского возраста (первичный базальтовый слой, позже -метаморфизованный) |

Осадочный, мощностью 0,3-1 км, в виде горизонтального слоя Отсутствует, вместо него присутствует молодой (мезозой-кайнозойский) слой базальтов мощностью 1-2 км Первичный мантийный (габбро- перидотит-серпентинитовый), прорванный в MZ-KZ дайками габбро и перидотитов - 5 км |

|

Геохимический тип |

Сиалический, с преобладанием О2, Si, Al, Na, К, Са, Ва |

Фемический, с преобладанием Fe, Mg |

непосредственно обнажается в стенках осевых рифтов. Как подчеркивает Ю.М. Пущаровский: «Океаны - это заполненные водой наиболее крупные впадины Земли, для которых характерен симатический тип земной коры» [15, с. 268].

Земная кора континентов и океанов резко различается по геохимическим особенностям. Континентальная кора обогащена кислородом, алюминием, кремнием, барием, а также щелочивши, радиоактивными, редкоземельными элементами [2-4, 15, 20]. Соответственно, верхняя мантия под ней до глубины 400-600 км существенно обеднена вышеуказанными некогерентными элементами за счет экстракции их эндогенными флюидами и вы-носа в вышележащую континентальную кору.

Океаническая кора, сложенная примитивными толе-итовыми базальтами, напротив, обеднена указанными элементами, особенно калием, а мантия под ней слабо дифференцирована и по содержанию некогерентных элементов близка к хондритам из космоса [14].

Геологическое развитие континентов и «океанов»

Геологическая история развития разных планетарных геологических структур, континентальной и океанической, различна.

Океаническая земная кора. Оба типа структур возникли изначально в одно время - в катархее, около 4,4 млрд, лет назад [2, 3, 20]. Но поверхность территории планеты, занятая современной «океанической» корой, в катархее спокойно кристаллизовалась и превратилась в первичную земную кору перидотитового и, частично, анортозитового состава. Затем, на протяжении 4 млрд, лет, до мезозоя, эта первичная кора оставалась неизменной: «в предокеанических областях ранняя тонкая базитовая кора практически без каких-либо существенных преобразований просуществовала практически до конца палеозоя» [22, с. 87]. Лишь в мезозой-кайнозойс-кое время она была прикрыта сверху покровом базальтов и маломощным чехлом рыхлых осадков. Аналогичная позиция изложена в коллективной работе: «на остальных пространствах сиализация коры, по-видимому, не происходила. В конце мезозоя на то, что условно называется габбро-анортозитовой палеокорой, лег мощный базитовый покров» [3, с. 28].

Таким образом, вплоть до мезозоя эта первичная уль-трабазитовая кора была сушей и находилась в пассивном состоянии, представляя спокойное базисное окружение участков Земли с бурно формирующимися континентами. Фактическое геологическое развитие океанической земной коры началось только в мезозой - кайнозойское время. В начале мезозоя, 200-160 млн. лет назад, в геологической истории Земли состоялся крупный этап диастрофизма, когда по окраинам континентов начались глубокие опускания огромных территорий ультрабази-товой океанической коры, сопровождаемые массовыми излияниями вдоль разломов огромных объемов базальтов и заполнением возникших впадин синхронно образовавшейся океанической водой. В кайнозое океаническая кора стала интенсивно коробиться и дробиться новыми разломами - возникла мировая система срединно-океанических хребтов с осевыми рифтами в них. Под влиянием океанических вод первичная мантийная (перидотитовая) кора была лишь существенно серпентини-зирована [3, 20].

Следовательно, на заре геологической истории Земли вся поверхность земного шара, за исключением территорий современных континентов, являлась сушей. Земная кора на территории этой суши представляла собой первичную протокору Земли - застывшую корку верхней мантии Земли. Она возникла на поверхности охлаждающейся с поверхности в холодном космосе раскаленной планеты в период перехода ее из астрономического в геологический этап развития [8, 16]. После мезозойского этапа тектоно-магматического возбуждения планеты эта первичная кора оказалась скрытой под водами океанов и мощным слоем мезозойских базальтов (рис. 1).

Континентальная земная кора. Принципиально иной алгоритм геологического развития характерен для континентов. Континенты, составляющие всего лишь 30 % от земной поверхности (другими словами, от поверхности симатической коры Земли), развивались в специфическом геолого-тектоническом режиме. Отличительной особенностью территорий земного шара под праконтинен-тами была их изначальная деформированность, причина которой дискуссионна. По одной из версий, распространенной в зарубежной литературе, указанная изначальная неоднородность была обусловлена «падением на Землю крупного астероида, по размеру близкого Марсу» [20, с. 499]. Выброшенный от такого мощного удара объем мантии Земли послужил материалом для образования Луны, а возникшие в теле планеты «выбоины» - прогибы стали местом длительного формирования континентов (другая версия данного события будет рассмотрена ниже).

Нижний базальтовый слой континентов образовался в катархее, в самый ранний период геологического этапа развития планеты (4,4-4,0 млрд, лет назад). Первые прогибы катархея заполнялись огромными объемами базальтовой магмы, выплавленной из ультрабазитовой мантии в относительно окисленной (с присутствием Н2 и СО2) и интенсивно прогретой обстановке (что доказано экспериментами А.П. Виноградова). Эти базальты быстро подверглись высокобарическому метаморфизму (давление 6-10 кбар, температура 700-1000°С) и превратились в гранулито-базитовый слой мощностью 8-10 км [16].

В архее началось заложение глубоких овальных прогибов (15-25 км), появились первые океанические воды и началось отложение в прогибах мощных толщ осадочных пород (примеры: Пилбара - в Австралии, Барбертон - в Южной Африке, Алдан в Восточной Сибири). Затем под влиянием газовых водородно-кремниевых эндогенных флюидов здесь многократно проявился мощнейший гранитоидный магматизм и метаморфизм. Это привело к преобразованию осадочных и, частично, гранулито-базитовых пород в породы тоналит-трондьемит-грано-диоритового состава («серые гнейсы») и образованию в целом сиалического верхнего яруса консолидированного фундамента континентов. Период формирования сиалического слоя земной коры самый длительный в геологическом развитии Земли, от 4,0 до 1,8 млрд, лет назад,

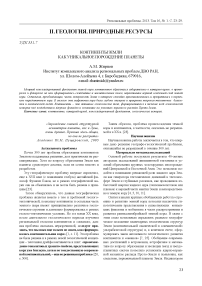

Рис 1. Строение континентальной и океанической земной коры. По В.Е. Хайну, 1964, с дополнением [9]:

1 - морская вода; 2 - осадочный слой; 3 - базальтовый слой; 4 - гранито-гнейсовый слой; 5 - гранулито-базитовый слой; 6 -габбро-серпентинитовый слой (третий слой океанической коры; первичная «океаническая» кора верхней мантии); 7 - верхняя мантия; 8 - скорости продольных сейсмических волн; 9 - глубинные разломы

т. е. он включал весь архей и нижний протерозой [15-17, 20]. Таким образом, консолидированный фундамент современных континентов образовался в самое раннее время геологической истории Земли.

Древние породы отличаются рядом характерных особенностей, присущих только катархею-архею: 1) огромный масштаб их проявления - они развиты в основании всех современных континентов, 2) сильнейший метаморфизм пород в условиях гранулитовой фации, 3) господство пластических деформаций пород в связи с высокими температурами поверхности остывающей земной коры, от 1000° до 100-70°, 4) массовое и повсеместное образование изометричных и овальных форм как для осадочных образований, так и для магматических тел основного и гранитоидного состава [15, 17].

Последующие тектоно-магматогенные и геосинкли-нальные процессы в протерозое и фанерозое проявлялись главным образом по краям древних платформ с наращиванием на консолидированном фундаменте верхнего, осадочного, слоя континентов. В пределах самих платформ образовались крупные блоковые опускания территорий, заполненные горизонтальными отложения ми протерозоя и фанерозоя. Эти отложения составили чехольный комплекс пород древних и молодых платформ, что и привело к образованию поверхностного лика современных континентов. Но главное значение в сложении всех континентов имеет древний консолидированный фундамент, сформировавшийся в катархее-архее и являющийся их древнейшим основанием.

Формирование специфического слоя, существенно сиалической, земной коры континентов предопределило обогащение ее кремнием, кислородом, углеродом, комплексом эндогенных месторождений полезных ископаемых, в том числе тяжелыми металлами и рядом некогерентных элементов (К, Na, В, U, RT и др.), характерных для мантии и ядра Земли [1, 2, 20]. Таким образом, континентальная кора весьма специфична.

Следует особо подчеркнуть, что ультрабазитовый состав мантии (включая нижний слой земной коры) -наиболее крупной оболочки Земли - характерен и для остальных твердых планет Солнечной системы, а также - для астероидов и метеоритов. Доминирующая роль в строении земного шара мантийной оболочки мафито-вого состава отражает главную космогоническую осо- бенность при образовании планет земной группы - формирование железо-магнезиальных силикатов (с главными элементами - О, Fe, Si, Mg), обогащенных в разной мере элементами - металлами [2, 14].

Таким образом, континенты Земли, обладающие мощной, геохимически специфической корой (с огромной серией эндогенных полезных ископаемых), формировавшейся в течение всей геологической истории Земли, представляют собой гигантские тектоно-геохимические аномалии в строении планеты Земля, возникшие в самый ранний этап ее геологического развития. Чем же вызвано появление таких аномалий?

Вышеизложенная версия удара о Землю крупного астероида, те. версия случайного события, не согласуется с современными данными астрономии о наличии спутников у планет Солнечной системы и о наличии «горячих» планет у многих звезд в Галактике, а также - с данными астрофизики и постоянной динамики земного ядра. И это следует рассмотреть особо.

Специфика астрономического этапа развития планеты

По современным данным, Протоземля вначале была раскаленным быстровращающимся газовым облаком (сгустком), в состоянии электромагнитной плазмы [12, 14, 19]. При гравитационном сжатии тела и кулоновском взаимодействии тяжелых элементов облако быстро расслоилось на тяжелое плотное газовое ядро и более легкую магниево-силикатную мантию. В газовом ядре Протопланеты сконцентрировалась значительная часть газов и тяжелых элементов. Такие сгустки вначале подобны Солнцу, в котором половина массы сосредоточена в его ядре, обладающем высокой плотностью.

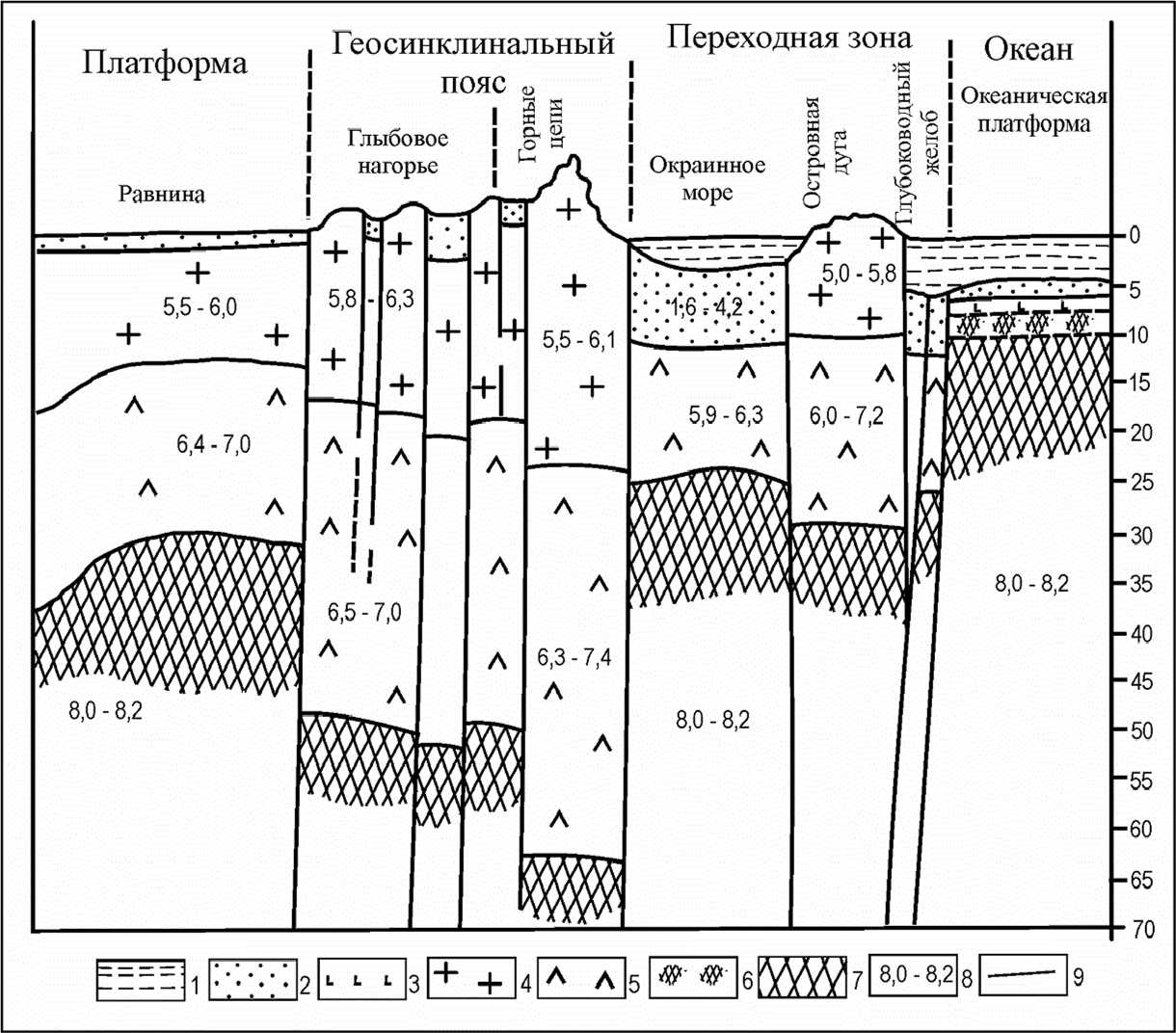

В холодном космосе Протопланета вступает в период последовательного длительного остывания и консолидации ее верхней оболочки и всего тела (перехода в газовожидкое, а затем и жидкое состояние). Но во внутреннем плотном газовом ядре планеты вначале еще продолжаются высокотемпературные реакции на фоне постепенного спада температурного режима, а затем сложные неравновесные процессы сжижения и перемещения потоков газового и жидко-газового вещества с выделением большого количества энергии. В газово-жидком состоянии Протопланета развивается по законам, разработанным французским математиком А. Пуанкаре для вращающегося самогравитирующего жидкого тела. Такое тело приобретает удлиненную (до сигаровидной или грушевидной) форму, резкую динамическую неустойчивость и неизбежно разделяется на части (рис. 2). Взрывообразующие свойства газовых и газово-жидких потоков в жидком ядре могут быть обусловлены как резкими перепадами давления в разных частях ядра и большой энергией при газово-жидких превращениях, так и повышенной концентрацией особых летучих элементов - Н2 ,С, О, СН4, ZN, представляющих энергичную взрывчатую смесь [14]. Фрагментация газово-жидкого ядра Протопланеты доказана компьютерным моделированием астрофизика А. Босса [18].

Рис. 2. Последовательность фигур равновесия самогравитирующихся вращающихся тел. Слева — эволюционные этапы сжатия жидкого тела (по А Пуанкаре, из [18])

Таким образом, Протоземля была разорвана на конечном этапе ее эволюции. От ее северного и южного концов были оторваны крупные участки мантии и выброшены в космос. Центральное тело Протопланеты, оставшееся после данного катастрофизма, и составило планету Земля в ее исходном первичном состоянии [6, 8, 24].

Динамика ядра планеты

На геологическом этапе эволюции Земли, образованной после взрывного распада Прото-Земли, ведущую ролв в ее энергетике и дальнейшем развитии также продолжают играть неравновесные процессы газо-гидроди-намики ее газово-жидкого ядра. В этой оболочке, обволакивающей возникшее твердое ядро, содержится огромное количество высокотемпературных газов, сохранившихся в нем с астрономической стадии эволюции планеты, когда она находилась в плазменном состоянии [12, 14]. Сложные неравновесные процессы дифференциации вещества в жидком ядре обусловливают как переход части вещества в твердое ядро, так и периодическое накопление на границе мантии и внешнего ядра высокоэнергетических флюидов. Такие флюиды (сильно сжатые металлизованные газы) в состоянии высокой температуры (более 4000°С) и большого давления (более 1300 кбар) периодически взрывообразно выбрасываются в мантию [13] в виде высокопроницаемых термохимических энергопотоков (иначе - тепломассопотоков, плю-мов).

Процессы глобального магмо-тектоногенеза (или катастрофизма), обусловленного энергетикой ядра, происходили на Земле периодически, через каждые 170-200 млн. лет в фанерозое и через 300-500 млн. лет в докембрии [1,14,17]. В такие периоды из жидкого ядра Земли выбрасывались в мантию огромные объемы массо-энергопотоков (плюмов), порождающих в земной коре линейные тектоно-магматические пояса и крупные ареальные площади преобразования земной коры. Но особенно масштабными и многократными были выбросы плюмов в катархее-архее, что и предопределило появление на Земле крупных древних платформ сиалического состава, покоящихся на гранулито-базитовом основании.

Таким образом, сейчас определились два главных фактора, позволяющие дать новое объяснение процессам геодинамики и эволюции эндогенных геологических процессов в рамках всей Земли.

Первый фактор - генерирующая роль газово-жидкого ядра Земли как источника периодических взрывообразных выбросов высоко энергетических тепломассопотоков (плюмов). Эти газовые ядерные флюиды порождают последующие эндогенные процессы в мантии и земной коре.

Второй фактор - ведущая роль вертикальной линеа-ментно - блоковой тектоники в тектоносфере Земли для поступления (продвижения) ядерных флюидов в верхние горизонты мантии и земной коры [8-14].

Заключение

Таким образом, континенты представляют собой активные планетарные геологические структуры, консолидированный двухслойный фундамент которых (гранули-то-базитовый и гранито-гнейсовый слои) сформировал ся в катархее-архее на участках отрыва крупных частей мантии от Протоземли, вследствие мощного воздействия ядерных газовых флюидов. В протерозое и фанерозое эндогенные геологические процессы развивались преимущественно по краям континентов и в них самих, но в пределах указанного консолидированного фундамента.

Океаническая земная кора с катархея кристаллизовалась в верхней части ультрабазитовой верхней мантии и затем оставалась пассивной сушей (третий слой современной коры) в течение 4 млрд. лет. Лишь недавно, в мезозой - кайнозойский период, 200-20 млн. лет, состоялись глубокие опускания крупных территорий первичной ульрабазитовой коры, планетарное формирование базальтоидных покровов и образование океанической воды.

В свете изложенной концепции формирования континентов представляются весьма уместными слова великого английского геофизика XX века Гарольда Джеффриса: «Континенты Земли занимали свое положение изначально, они никогда не перемещались» [21].

Список литературы Континенты земли как уникальное порождение планеты

- Белоусов В.В. Вещественные и структурные неоднородности в тектоносфере Земли//Неоднородность тектоносферы и развитие земной коры. М.: Недра, 1986. С. 5-14.

- Войткевич Г.В. Основы теории образования Земли. М.: Недра, 1979. 135 с.

- Геодинамика и рудогенез Мирового океана. СПб.: ВНИИ геологии и минер. ресурсов Мирового океана, 1999. 209 с.

- Жирнов А.М. Металлогения Еврейской автономной области с позиции аномальной неоднородности тектоносферы//Вестник ДВО РАН. 1996. № 3. С. 52-58.

- Жирнов А.М. Ортогональные линеаменты и геоблоковая делимость Юго-Восточной Азии//Строение и эволюция Востока Азии. III Косыгинские чтения. Хабаровск, 2001. С. 20-26.

- Жирнов А.М. Глобальная космогеотектоника Земли//Тектоника земной коры. Тектоническая закономерность размещения полезных ископаемых: мат-лы Всесоюз. XXXVII конф. М.: Геос, 2005. Т. 1. С. 238-240.

- Жирнов А.М. Смена научных парадигм в геологии как фактор прогресса и регресса//Отечественная геология. 2007. № 6. С. 74-80.

- Жирнов А.М. Некоторые аспекты развития и строения Земли//Региональная геология и металлогения. 2007. № 30-31. С. 79-84.

- Жирнов А.М. Геологическое развитие континентов и «океанов» а аспекте космогеодинамики ядра Земли//Общие и регионал. проблемы тектоники и геодинамики: мат-лы ХLI Тектон. совещания. М.: ГЕОС, 2008. Т. 1. С. 299-303.

- Жирнов А.М., Бормотов В.А. Линеаменты и рудные гиганты Индигиро-Амурского сегмента Востока России в аспекте геодинамики ядра Земли//Новые идеи в науках о Земле: мат-лы IV междунар. конф.: тезисы. М., 1999. Т. 2. С. 143.

- Жирнов А.М., Бормотов В.А., Шапочка И.И Яна-Тором-Хонсю линеамент -крупнейшая неоднород ность литосферы Дальнего Востока//Закономерности строения и эволюции геосфер: мат-лы V междунар. симпоз. Владивосток, 2000. С. 152-154.

- Кузнецов В.В. Горячая модель происхождения и эволюции Земли. М., 2006. 476 с.

- Летников Ф.А. Сверхглубинные флюидные системы Земли и проблемы рудогенеза//Геология рудных месторождений. 2001. № 4. С. 291-307.

- Маракушев А.А. Происхождение Земли и природа ее магматической активности. СПб., 1992. 50 с.

- Пущаровский Ю.М. Тектоника Земли. Избранные труды. М.: Наука, 2005. Т. 1. 350 с.

- Резанов И.А. Этапы эволюции Земли//Вестник РАН. 2006. № 10. С. 918-926.

- Салоп Л.И. Геологическое развитие Земли в докембрии. Л.: Недра, 1982. 343 с.

- Сурдин В.Г. Происхождение двойных звезд//Природа. 2004. № 3. С. 12-18.

- Ферронский В.И., Ферронский С.В. Динамика Земли. М.: Научный мир, 2007. 336 с.

- Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: Книжный мир, 2005. 560 с.

- Хэллэм Э. Великие геологические споры. М.: Мир, 1985. 216 с.

- Шлезингер А.Е. Океаническая и континентальная кора Земли: становление и эволюция//Изв. высш. учеб. завед. серия: Геол. и разв. 2003. № 2. С. 84-88.

- Шолпо В.Н. Структура Земли: упорядоченность или беспорядок? М.: Наука, 1986. 160 с.

- Zhirnov A.M. Global cosmogeodynamics of the Earth: aspect of the explosive origin of the double planet Earth -Moon//Regularities of the structure and evolution of geospheres. Proceedings of VII International Interdisciplinary Scientific Symposium. Vladivostok, 2005. Р. 70-72.

- Zhirnov A.M. The geological law of the contintnts and oceans autonomous development//Proceedings of the 34th International Geological Congress. Brasbane, 6-10 august. Australia. 2012. P. 1361.