Контуры современного сакрального пространства амурских нанайцев

Автор: Мальцева О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья акцентирует внимание на мировоззренческих установках нанайцев, определяющих построение их современного культурного ландшафта. Частью его являются образы, имеющие отношение к этническому наследию и рожденные в контексте шаманских традиций. Маркеры Мифического Космоса «граница», «дорога» соотносятся с границами жилого пространства, маршрутами промысловиков и проходом, соединяющим мир живых и мертвых. В современном культурном пространстве нанайцев они служат константами, на которые наслаиваются конструкции, порожденные изменениями в обществе. Такая модификация одушевленной среды выражается в переосмыслении и новой интерпретации топонимов, исполнявших роль локусов Мифического Космоса, в использовании новых средств воздействия и приемов в установлении контактов с духовным миром. В современной концепции одушевленного ландшафта изъята промысловая составляющая, являвшаяся стержнем традиционного мироустройства и пластом архаического наследия; в связи с гонениями на амурских шаманов в период советской власти утрачен ритуальный шаманский элемент. Сегодня масс-медийное пространство выступает одним из главных факторов, формирующих новые подходы и установки в осмыслении локальной истории, углубляя ее до археологического прошлого и объясняя некоторые явления с позиции теософских концепций. В настоящее время информационное поле выступает и источником появления новых мест поклонения, табуированных зон на карте Хабаровского края. В основу статьи положены полевые сведения автора, собранные в среде амурских нанайцев. Часть из них составляют наблюдения и рассказы информаторов Нанайского района Хабаровского края.

Современное сакральное пространство, нанайцы, шаманизм, границы, дорога, поселение, медийные источники

Короткий адрес: https://sciup.org/14522292

IDR: 14522292 | УДК: 398.32

Текст научной статьи Контуры современного сакрального пространства амурских нанайцев

Начиная с XX в. сакральное пространство амурских нанайцев подверглось значительной трансформации. Обновление контуров, структуры и состава культурного ландшафта малочисленной группы было обусловлено влиянием на ее среду обитания промышленного строительства и социально-бытовых изменений.

Исследования последних лет показывают, что столь существенные сдвиги в восприятии нанайцами окружения связаны с переосмыслением ими традиционного культурного наследия, пропущенного через призму личностных установок, оценок, духовных ценностей, выработанных в советское и постсоветское время. В рассказах нанайских информаторов заметна нотка ценностной дезориентации и поиска путей достижения баланса с внешним миром. В настоящее время в низовьях Амура цементирующим элементом возрождающихся традиций выступает шаманизм, утративший ритуальную значимость, но сохранивший идейную основу. На этой платформе происходит конструирование современного сакрального пространства, выполняющего функцию «охраны, ограждения», «земного пути», «дороги, прохода между мирами».

В этом плане жители ряда нанайских сел обращение к шаманским традициям рассматривают как гарант защиты своих селений. До начала XX в. шаман в нанайской среде не только излечивал физические недуги, но и отвечал за психическое равновесие своего окружения, боролся с общественными «болезнями» – пьянством, воровством, пресекал ссоры между людьми и убийства на почве зависти, неприязни, устанавливая контроль над вредоносными для человека силами. Период массовых репрессий, борьбы с религиозными пережитками обернулся не только искоренением шаманизма на Амуре как явления, но и потерей селениями своих духовных «хранителей». Именно шаман следил за границей жилого пространства, препятствуя проникновению извне сущностей, влекущих смертоносные болезни, человеческие пороки. С начала XX в. появившиеся в нанайских селах случаи психических заболеваний, пьянства, семейных ссор, драк, убийств многие информаторы связывают с кознями «распустившихся» бесконтрольных духов [Широкогоров, 1919, с. 99]; (ПМА, Найхин, У.Г. Киле, 28.08.2011; С.С. Бельды, 30.08.2011; Верх. Нерген, А.Е. Гайда, 11.09.2011).

Попытка разрешить эту проблему привела уже в постсоветское время к конкретным шагам в виде возвращения шаманов как «хранителей» жизненного пространства людей.

Так, в 2010 г. по инициативе жителей сел Верхний Нерген, Найхин был призван бурятский шаман, миссия которого заключалась в работе с местными «неоткрытыми» шаманами – претендентами на звание опекунов поселений. Шаман выбрал преемников, проведя камлание в зданиях сельских администраций, но «открыть» их (т.е. сделать действующими) он мог только по согласию избранных. В с. Найхин в числе неофитов оказалась студентка 2-ого курса института. На момент сбора информации жители населенного пункта сетовали, что пока избранник молодой, «граница села остается открытой, не защищенной от проникновения различных бедствий» (ПМА, Найхин, С.С. Бельды, 30.08. 2011; Верх. Нерген, А.Е. Гайда, 11.09. 2011).

С уходом фигуры шамана из обустройства жилой зоны коренное население связывает и утрату ориентиров в поисках коридоров из мира живых в мир мертвых. Согласно традиционному миропониманию нанайцев, в зонировании бытовой территории учитываются не только особенности местности и жизненно важные потребности общества, но и фактор присутствия духовных «соседей». У амурских нанайцев планировка островных стойбищ и селений на берегу Амура выполняла как практическую функцию, выраженную в защите от ветра, наводнения, обеспечении свободного доступа к промысловым угодьям, так и сакральную. Членов территориально-соседской общины с миром предков связывали различные дороги, по которым родовые шаманы увозили души умерших в зависимости от их фамильной принадлежности – на оленях, медведе или собаках. Дорога в буни (загробный мир) пролегала через «проходы», расположенные внутри человеческого поселения и чаще представлявшие собой нежилые сегменты – пустыри или заросшие лесной растительностью участки. В годы советской власти активное строительство привело к тому, что табуированные участки совпали с улицами, новостройками, частью которых стали колхозные дома, здания сельской администрации, культурно-досуговой и образовательной сферы. Уплотнение бытового пространства побудило жителей Найхина «перенести» проходы в буни в уголки, лишенные присутствия человеческой жизни, когда среди сельских застроек просто выбирались места, ассоциировавшиеся с инобытием. К примеру, в настоящее время умершие рода Киле «уходят» в буни через улицу Колхозную, на которой раньше размещались колхозные предприятия, в постсоветское время этот проулок обрел черты заброшенного уголка, соответствующего параметрам входа в иной мир (ПМА, с. Най-хин, Р.А. Бельды, 29.08.2011).

Одна жительница с. Найхин поведала сон, в котором она в поисках своей покойной матери (из рода Киле) увидела картину загробного существования бывших сельчан.

«Иду по какой-то улице и с правой стороны иду, попадаю в тупик. Улица закрыта трехэтажным зданием. Дверь открывается, заходишь и спускаешься вниз по ступенькам. А там открывается ровное, вычищенное поле и костры повсюду. Я подбегаю к одному костру. Встает белый, худой дед и говорит: “Девочка, ты куда?”. Я говорю, что маму ищу. “Как фамилия мамы?”. Я говорю, что Киле. Он отвечает, что здесь одни Бельды. Иду к следующему костру…Полная женщина отвечает, что здесь Гейкеры. Побежала дальше, а там Заксоры, Гейкеры…» (ПМА, с. Найхин, С.С. Бельды, 30.08.2011).

В этом сновиденческом пространстве проглядывают архетипические черты сознания нанайцев, когда души умерших разными путями попадают в буни, прибиваясь к ко страм своих родов. Согласно традиционному миропониманию нанайцев, дорога между мирами или в земной проекции служит отрезком, пройдя который можно вступить в диалог с духовными сущностями, отвечающими за благополучие человека, его рода, поселения.

За пределами жилой территории траектория священного маршрута проходит по руслу Амура. На нем располагаются локусы Мифического Космоса и владения духов стихий, отвечающих за перемещение по водной глади промысловиков, речных судов. Согласно традиционным представлениям нанайцев, очертания реки напоминают тело водного дракона Пуймура [Переверзева, 2004]. В низовьях Амура ряд прибрежных скальных выступов, скопление базальтовых валунов, горные массивы воплощают образы Старика и Старухи , управляющих ветром и этим помогающим в речной навигации [Соболевская, 1996, с. 60–61].

К примеру, по поверьям нанайцев на протоке Эморон находятся каменные изваяния «Бабушки» и «Дедушки», покровительствующие путнику.

Детские воспоминания о посещении этих мест составили основу рассказов современных жителей Найхина.

«Я училась в 5-м классе. Ездили туда за черемшой. Уезжать, а ветра нет. Тяжело на лодке четырехвесельной вверх (против течения) уезжать. Бабушка говорит: “Пойдемте на сопку, там Бабушка с Дедушкой окаменели, это святое место”. Пошли туда, кашку наварили, водку поставили. Поговорили с ними, попросили ветер. Стали собираться домой. Поехали по протоке Эморон. Было жарко. До половины Амура доехали и ветер поднялся. Мы стали поднимать паруса. Паруса надулись. Мы поехали счастливые. Для отдыха заехали на середину Амура, где недалеко от Сикачи-Алян находится Дёлхса Мама (Каменная старуха). Бабушка ужин сварила, отблагодарила, накормила ее» (ПМА, с. Най-хин, С.С. Бельды, 30.08.2011) .

Однако сегодня участок Среднеамурской равнины от Найхина до Сикачи-Аляна, наиболее насыщенный топонимическими легендами, изменил духовную базу. На нем дороги и локусы Мифического Космоса утратили прежний смысловой оттенок, связанный с промысловой деятельностью. Что характерно, для нанайцев село Сикачи-Алян остается важным культурным центром, но популяризация его археологического наследия в форме рисунков на прибрежных валунах определяет новые конструкции сакральных территорий. Образы, запечатленные на камнях, оживают в декоративно-прикладном искусстве и в массовом сознании выступают «загадочными знаками», «проявлением неведомых сил, энергий». Медийные источники способствуют раскручиванию «легендарности» мест, внося коррективы в массовое сознание.

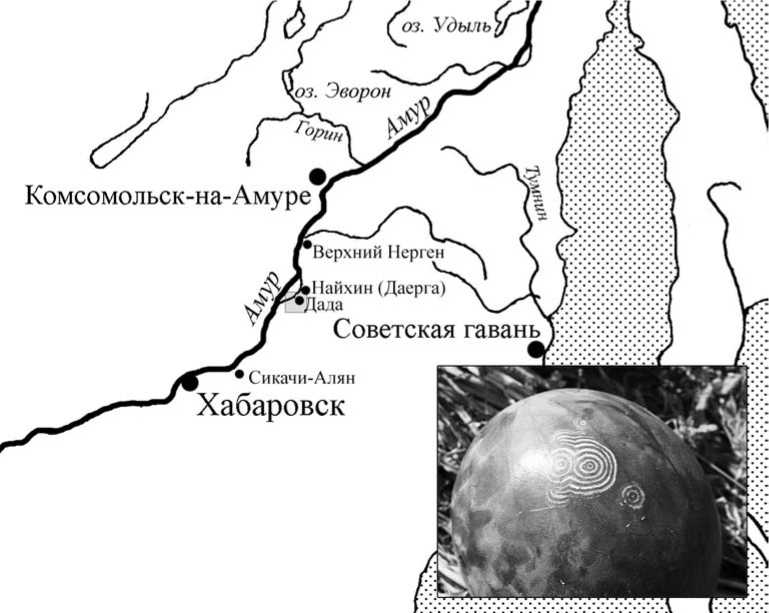

Автор статьи стал невольным участником процесса зарождения нового сакрального центра в Нанайском р-не Хабаровского края, когда рядовое нанайское село Дада превратилось в часто посещаемый уголок и заставило по-новому интерпретировать культурное наследие нанайцев. Поводом этому стал в 2011 г. созревший в огороде у одной из местных жительниц арбуз со «странным узором», напоминающим сикачиа-лянский петроглиф или рисунок на одежде шамана (см. рисунок ). Эта новость по мобильной связи вышла за пределы села и обрела популярность. Впоследствии сюжет об этом арбузе, показанный на «5 канале» поднял рейтинг села, превратив его в центр паломничества среди нанайцев [В нанайском селе Дада].

Можно констатировать, что современное сакральное пространство нанайцев обнаруживает чер-

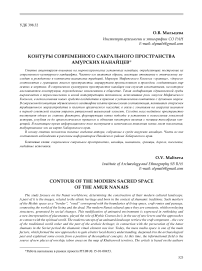

Карта поселений амурских нанайцев с обозначением пункта, где вырос «загадочный арбуз».

ты архаической модели мира, в котором «границы» и «дороги» вписываются в традиционные рамки представлений. На эти архетипические пласты наслаиваются конструкты, порожденные новыми мировоззренческими установками под воздействием реалий настоящего времени. Преобразовательная деятельность человека, постоянно меняющееся информационное поле корректируют священную топографию, делая ее динамичной системой и наполняя ее новым содержанием.

Список литературы Контуры современного сакрального пространства амурских нанайцев

- В нанайском селе Дада арбузы с загадочными иероглифами. Репортаж. 11.09.2011. -URL: http://www. 5-tv.ru/news/45109/

- Переверзева О.В. Центрированное и линейное освоение этнокультурного ландшафта (сравнительный анализ случаев Русского Поморья и Нижнего Амура)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы Итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -Т. X, ч. 2. -С. 111-116.

- Соболевская Н.И. Мифы и памятники культурного пространства среднеамурской равнины//Проблемы изучения и популяризации традиционной культуры ко ренных народов Дальнего Востока России. -Хабаровск: Изд-во ХККМ, 1996. -С. 55-62

- Широкогоров С.М. Опыт исследования шаманства у тунгусов//Учен. зап. ист.-филол. факультета в г. Владивостоке. -Владивосток: , 1919. -Т. 1. -С. 47-108