Конвергенция стратегий при решении задачи повышения конкурентоспособности бегунов на сверхдлинные дистанции

Автор: Фатьянов И.А.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены авторские интерпретации понятий: конкуренция, стратегии, конвергенция стратегий. Автором выдвигается тезис о том, что повышение конкурентоспособности марафонцев на макроуровне, возможно при конвергенции стратегий различного порядка, основными из которых следует считать: формирование потенциала конкурентоспособности; реализацию потенциала в конкретных соревновательных условиях; создание у спортсменов мотивации на выступление в социально значимых соревнованиях; обеспечение процесса подготовки ресурсом с высокими показателями потенциальных возможностей.

Стратегия, конвергенция, конкурентоспособность, бег на выносливость, марафон

Короткий адрес: https://sciup.org/140125683

IDR: 140125683

Текст научной статьи Конвергенция стратегий при решении задачи повышения конкурентоспособности бегунов на сверхдлинные дистанции

Беговые дисциплины, связанные с проявлением выносливости, являются самым большим сегментом в программе официальных международных легкоатлетических соревнований. Анализ тенденций в динамике соревновательной результативности бегунов на выносливость показывает, что позиции отечественных спортсменов в исследуемом сегменте недостаточно сильны для того, чтобы реально конкурировать за попадание в число призеров [5]. При этом именно данный критерий проявляется как максимально согласованный среди экспертов при оценке уровня продуктивности национальной системы спортивной подготовки [7]. Очевидно, что результаты научных изысканий в направлении совершенствования различных компонентов спортивной подготовки позволили не только аккумулировать положительный опыт подготовки в научных и методических разработках, но и обеспечили положительную динамику национальных рекордов в ряде исследуемых дисциплин.

Проблемная ситуация относительно бегунов на сверхдлинные дистанции характеризуется несколькими принципиальными противоречиями, среди которых мы выде- ляем дивергенцию различных направлений совершенствования системы подготовки. Результатом данного процесса является локализация новейших познаний в области физиологии, биохимии, теории спорта, менеджмента, психологии и других научных дисциплин в рамках собственного предметного поля.

На начальном этапе работы рабочей гипотезой являлось предположение о том, что разрешение проблемной ситуации возможно при синтезе положительных эффектов различных направлений в совершенствовании процесса подготовки. В качестве механизма синтеза была выбрана модель конвергенции.

Анализ интенционального [3] компонента спортивной деятельности позволил выдвинуть тезис о том, что в качестве системообразующего фактора системы подготовки спортсменов на макроуровне (Олимпийские игры, чемпионаты мира) должен рассматриваться не просто спортивный результат, а целевой уровень конкурентоспособности.

Результатом изучения категории «конкурентоспособность» применительно к спортивной деятельности явилась авторская интерпретации этого термина. Мы предлагаем рассматривать конкурентоспособность как обладание комплексом характеристик, которые позволяют формировать или развивать преимущество над конкурентами в спортивной борьбе, при выраженной способности к реализации всей совокупности конкурентных преимуществ в конкретных состязательных условиях (ранг соревнований, хронологические характеристики и т.д.). В результате декомпозиции в структуре конкурентоспособности нами выделяются два главных структурных элемента: потенциал конкурентоспособности и ее реализационный компонент.

Обобщение информации, полученной при изучении поля конкурентоспособности (анализ соревновательной практики), в совокупности с обобщением опыта подготовки марафонцев (анализ практик подготовки), а также аккумулированных в специальной литературе научных знаний и методических рекомендаций позволили разработать когнитивную модель процесса подготовки марафонцев.

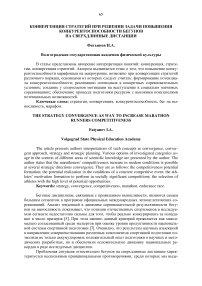

При декомпозиции проблемы (рисунок 1) низкого уровня конкурентоспособности установлено, что значимыми ее аспектами являются:

-

а) невысокий потенциал конкурентоспособности;

-

б) низкий уровень реализации потенциальных возможностей;

-

в) несоответствие качества ресурса современному уровню соревновательной результативности;

-

г) различия между социально значимыми индивидуально ориентированными состязательными событиями.

Разработка когнитивной модели позволила в детализированном варианте сформулировать рабочую гипотезу исследования. Мы утверждаем, что при современном уровне соревновательной результативности повышение конкурентоспособности национальной сборной в марафонском беге на макроуровне (официальные международные соревнования) возможно при условии конвергентного синтеза следующих стратегических направлений: формирование потенциала конкурентоспособности; реализация потенциала конкурентоспособности в конкретных временных и событийных рамках; управление мотивациями с целью превалирования социально значимых целевых установок; обеспечение процесса подготовки ресурсом за счет отбора спортсменов с высоким потенциалом конкурентоспособности.

Рис. 1. Когнитивная модель процесса подготовки в марафонском беге (декомпозиция проблемы)

Результатом поиска наиболее адекватной концепции, которая могла бы в полной мере отразить суть предлагаемого нами подхода для достижения конкретной цели, стало ведение на данном этапе в понятийный аппарат категории «конвергенция».

Обращение к категории «конвергенция» обнаруживается в современных исследованиях по экономике, философии, социологии, медицине, лингвистике, инноватике и других научных дисциплинах [1, 8, 9, 10]. Сам термин, по мнению большинства экспертов, впервые был введен в оборот учеными биологами и применялся для описания некоторых специфических процессов эволюции живых систем. На сегодняшний день применимость исследуемого понятия вышла далеко за рамки начального использования.

Традиционно конвергенция рассматривается как свойство нескольких элементов или компонентов системы стремиться к определенной точке [4]. Так в инноватике конвергенция трактуется как процесс схождения множества различных научных идей и технических новаций для синтеза определенного продукта [8, 9]. Термин «конвергирующие технологии» введен в 2002 г. М. Роко и У. Бейнбриджем в работе посвященной NBIC-конвергенции [10]. В существующих современных трактовках конвергенция означает не только взаимное влияние, но и взаимное проникновение технологий. Границы между отдельными технологиями становятся все более проницаемыми, и многие инновационные решения возникают именно в рамках междисциплинарной работы на стыке научных областей [1].

Изучив смысловое наполнение термина «конвергенция» относительно специфики различных областей научного знания, можно резюмировать, что он используется для описания направленности различных процессов, и схождения последних к определенному целевому результату. В контексте проведенных исследований конвергентный подход понимается нами как принцип, являющийся основой для синтеза нескольких стратегий с целью получения существенного конкурентного преимущества в изучаемом виде соревновательной деятельности (марафонский бег).

Анализируя содержательное наполнение терминов, используемых для обозначения каких-либо интеграционных тенденций и процессов («потенцирование», «суммирование», «взаимодействие», «синергетика» и др.), мы отдали предпочтение категории «конвергенция», поскольку именно в смысловом наполнении данного понятия в большей мере присутствует такая характеристика синтезируемых элементов, как - неиден-тичность, несхожесть и т.п.

Обосновывая возможность применения данного термина, именно на данном свойстве мы бы хотели сделать основной акцент. Согласно выдвинутой гипотезе, для достижения поставленной цели необходимо интегрировать именно разные, несхожие и несопоставимые по масштабам стратегии, относящиеся к принципиально различным предметным отраслям и практикам.

Так вероятные менеджеральные действия по привлечению в качестве ресурса натурализованных спортсменов (реализация стратегии трансфера) в качестве альтернативы разработке, внедрению технологий, позволяющих повысить качество системы отбора совершенно однозначно невозможно сопоставить с фактом активного использования пищевых стратегий как в процессе соревновательной так и непосредственно в тренировочном процессе марафонцев. Тем не менее, высокую вероятность получения положительного эффекта от реализации этих трудно сопоставимых действий трудно отрицать.

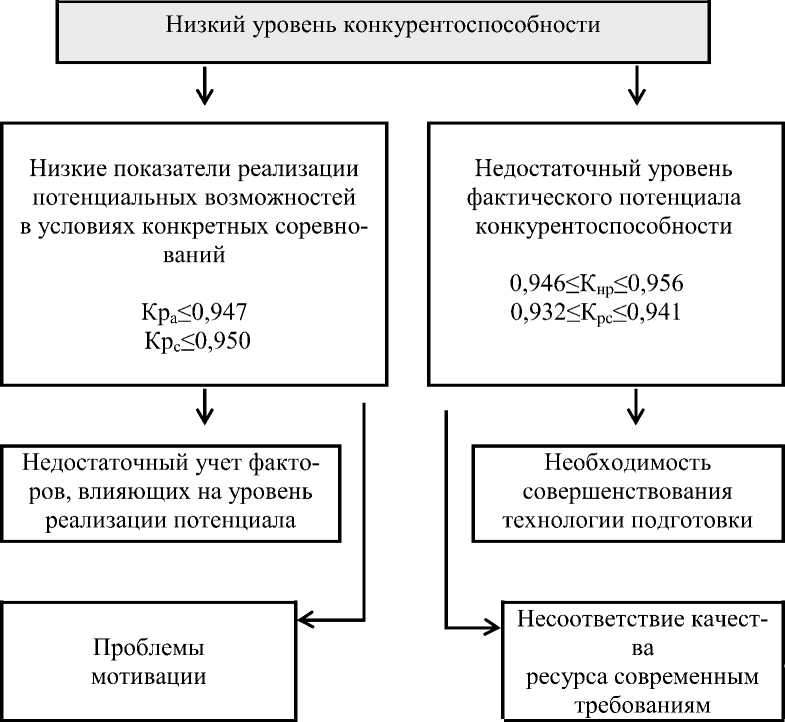

Предлагаемая интерпретация модели конвергентного синтеза представляет собой схождение траекторий именно разноуровневых, несоизмеримых по масштабам и значимости стратегий (рисунок 2).

Управление рисками

Процесс регулярной подготовки

Рис. 2. Схема конвергентного синтеза стратегий

Применение термина стратегия предполагает представление авторского понимания данной категории. Следует отметить, что данная категория эволюционировала от представлений стратегии, как способа ведения военных (в большей степени) действий к современным трактовкам, где данное понятие объективно прилагается практически ко всем видам деятельности в которых присутствует некоторый элемент неопределенности в выборе способа достижения цели. Можно констатировать, что термин стратегия (стратегическое планирование и т.д.) активно используется в ситуациях, когда: а) существует проблема достижения цели деятельности в краткосрочной перспективе; б) существуют альтернативные способы достижения цели; в) существует проблема обладания необходимым ресурсом для достижения цели.

Не углубляясь в изложение основных положений теории стратегического менеджмента, мы позволим привести себе несколько примеров исходя из специфики нашей предметной области. Так спортсмен, находящийся в поле конкурентоспособности, на микроуровне не имеет доступ к ресурсам, которые позволили бы ему реализовывать все эффективные стратегии подготовки. Таковыми, например, в плане повышения уровня специальной выносливости является горная подготовка (тренировка в гипобарических условиях). Эффективность этого метода имеет основательные доказательства, однако применение данного подхода непосредственно в практике подготовки бегунов имеет объективные ограничения в виду того, что перемещение из базальных в горные условия и обратно требуют определенных экономических инвестиций. С данных позиций абсолютно логичным представляется поиск альтернативных способов получения целевого адаптационного эффекта, например в виде использования различных гиповентиляционных режимов [6].

Другим примером выбора альтернатив является организация периода спортивной подготовки, которая в нашей интерпретации относится к реализационному компоненту в структуре конкурентоспособности. Речь в данном случае идет об этапе непосредственной предсоревновательной подготовки. Установлено, что наиболее эффективным способом адаптации к «реальным условиям предстоящего старта» [2] является многократный выезд спортсмена в место (регион, континент) проведения предполагаемого старта. Невозможность осуществления данного (эффективного) подхода спортсменами, находящимися на микро и мезоуровне в поле конкурентоспособности (т.е. не входящими в состав национальной сборной) отнюдь не является причиной для игнорирования данного аспекта в структуре подготовленности спортсмена. Так одним из альтернативных механизмов, направленных на минимизацию рисков данной категории, является апробированная нами стратегия моделирования максимального количества значимых характеристик соревновательной деятельности в рамках тренировочного процесса (экологические, хронологические и т.д.).

Мы считаем, что интерпретация процесса спортивной подготовки как синтеза стратегий придает всей модели спортивной подготовки необходимую пластичность и предполагает «встраивание» конкретного субъекта данного процесса (спортсмена) в классическую модель системы.

Применение различных (по природе и масштабу) стратегий позволяет на микроуровне (индивидуальная система подготовки спортсмена) максимально эффективно расходовать индивидуальный адаптационный резерв и повышать персональный уровень конкурентоспособности. Каждая из стратегий при практической реализации может дать искомый эффект, который будет возрастать в результате комплексного использования. Реализация идеи конвергентного синтеза предполагает:

-

1. Проектирование процесса обеспечения ресурсом (возможные управленческие решения, направленные на улучшение его качества).

-

2. Проектирование процесса формирования потенциала конкурентоспособности путем разработки технологической модели процесса подготовки марафонцев.

-

3. Разработку процесса реализации потенциала конкурентоспособности путем внедрения технологии управления рисками в систему подготовки спортсменов.

-

4. Разработку управленческих решений, реализация которых позволяет рассчитывать на смещение мотивации спортсменов в сторону социально значимых состязаний.

Заключение. К основным результатам применения конвергентного подхода в рамках проведенного исследования следует отнести: критический анализ принципов спортивной тренировки; актуализацию специфического профиля подготовленности марафонцев и выделение приоритетных компонентов; разработку технологии регулярной подготовки к марафону; разработку управленческих решений, направленных на повышение качества отбора ресурса для процесса подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции.

Достижение главной цели в рассматриваемой легкоатлетической дисциплине на макроуровне (повышение конкурентоспособности на международном уровне) возможно при организации спортивной деятельности согласно предлагаемой схеме конвергентного синтеза стратегий.

Достижение главной цели на микроуровне, т.е. на уровне индивидуальной системы подготовки конкретного бегуна, возможно при оптимальной индивидуальной конфигурации схемы конвергентного синтеза стратегий, т.е. максимальной ее нацеленности на: а) внутренние характеристики объекта управления; б) доступные ресурсы; в) внешние условия, в которых данное управление реально осуществляется.

Реализация конвергентного подхода позволяет перейти от стадии дивергенции в различные предметные области научного знания к конвертации различных новаций в сфокусированном прикладном направлении.

Список литературы Конвергенция стратегий при решении задачи повышения конкурентоспособности бегунов на сверхдлинные дистанции

- Ковальчук, М.В. От синтеза в науке -к конвергенции в образовании: интервью/М.В. Ковальчук//Труды МФТИ. -2011. -Т.3. -№4. -С. 16 -24.

- Ленц, Н. А. Подготовка и соревновательная деятельность спортсменов высшей квалификации в различных природно-географических условиях: автореф. дис… д-ра пед. наук. -М., 2004. -50 с.

- Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность/А. Н. Леонтьев. -М.: Смысл; Академия, 2005. -352 с.

- Ребер, А. Оксфордский толковый словарь по психологии -М.: Вече АСТ, 2003. -592.

- Фатьянов, И. А. Сравнительный анализ выступлений бегунов-марафонцев высокой квалификации в рамках крупнейших соревнований/И.А. Фатьянов//Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. -2012. -№ 11 (93). -С. 122 -126.

- Чёмов, В.В. Технология применения дополнительных эргогенических средств для развития специальной выносливости у бегунов-стайеров/В.В. Чёмов, Е.Ю. Барабанкина, И.Н. Солопов//Физическое воспитание и спортивная тренировка. -Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК». -2013. -№1 (5). -С. 41 -47.

- Черкашин, А.В. Сравнительная продуктивность современных национальных систем олимпийской подготовки применительно к летним видам спорта/А.В. Черкашин, А.И. Шамардин//Теория и практика физической культуры. -2010. -№8. -С. 17 -22.

- Чесборо, Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий: пер с англ. В.Н. Егорова. -М.: Поколение, 2007. -336 с.