Координация процессов профессиональной подготовки в регионе

Автор: Горелик О.М.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Интеграция региональных систем образования

Статья в выпуске: 1 (30), 2003 года.

Бесплатный доступ

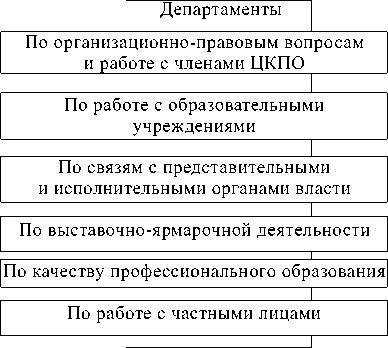

В статье раскрывается решение проблемы, связанной с эффективностью взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг, и обосновываются методологические вопросы реформирования управления профессиональным образованием на региональном рынке за счет централизованного объединения усилий как государственных, так и общественных институтов, а также координации информационных, финансовых и трудовых потоков в рамках Центра координации профессионального образования (ЦКПО).

Короткий адрес: https://sciup.org/147135698

IDR: 147135698

Текст научной статьи Координация процессов профессиональной подготовки в регионе

разования // Вестн. Академии. 2000. № 2. С. 106—112).

К настоящему времени уже можно подвести некоторые итоги такого рода экспериментов. Координации педагогических действий преподавателей объединения способствует выход профессорско-преподавательского состава вузов в школы, лицеи и колледжи не только с целью повышения квалификации коллег, но и для непосредственного участия в учебно-воспитательном процессе предшествующих ступеней образования. Для высшей школы конечным результатом функционирования объединения является подготовка всесторонне развитого специалиста, которая в данном случае начинается на «дальних подступах» к вузу.

Современная ситуация в сфере образования такова, что колледжи и вузы даже разного профиля в городах жестко конкурируют между собой по отдельным престижным специальностям (экономическим, финансовым, юридическим) и формам обучения, борясь за потенциальных потребителей образовательных услуг. В этих условиях конкуренция выступает движущей силой роста качества и улучшения условий обучения, с одной стороны, и разъединяющим, обособляющим вузы фактором — с другой. Таким образом, борьба на рынке образовательных услуг — это сложное явление, к тому же территориальная разрозненность и размежевание вузов, их учебных и научных коллективов не способствуют полновесной реализации профессорско-преподавательского потенциала. Все более очевидной становится необходимость рациональной территориальной интеграции учебных заведений одного профиля, а также координации деятельности всех вузов, колледжей и других учебных организаций различных форм собственности на территориальном уровне (город, регион). Для этого при муниципальной администрации рекомендуется создать центр координации профессионального образования (ЦКПО), который должен обосновывать:

-

— программы организации и развития системы образования на местах;

-

— мероприятия делового сотрудничества системы образования с предпринимательскими кругами, общественными движениями, местными администрациями.

Обобщенная структура ЦКПО представлена на рисунке.

Президент

Совет по деловому и профессиональному образованию

Совет по информационной безопасности субъектов рынка услуг образования

Совет по экологии образования и обучения

Отдел дистанционного образования

Отдел маркетинга

Отдел информационных технологий

Экспертный совет

Совет по социальной защите

Координационный совет

Агентство международных связей

Финансовое управление

Юридическая служба

Структура центра координации

Все большее значение в развитии системы образования должно получить дистанционное обучение, которое экономически целесообразно как для обучаемых, профессионального образования в особенности с переходом на международный уровень обучения и подготовки, так и для федерального, региональных и местных бюджетов. Одновременно по- средством концентрации интеллектуальных ресурсов и возможностей более широкого использования различного рода источников достигается высокий уровень профессионального обучения, что экономически выгодно как государству в целом, так и различным регионам и отраслям народного хозяйства.

Для дальнейшего расширения и укрепления дистанционного обучения важно использовать имеющуюся в регионах страны сеть специализированных заочных высших учебных заведений и колледжей, а также крупные заочные факультеты периферийных вузов. Привлечение многих имеющих опыт заочного обучения вузов и их специализированных подразделений в качестве стержневой структуры и научно-методической основы системы дистанционного обучения в регионах России позволит более эффективно решать чрезвычайно важную социальную задачу повышения человеческого потенциала.

Внедрение ЦКПО поможет изменить структуру финансирования: перенести акцент с прямого государственного финансирования на частное или финансирование за счет различного рода фондов, а также реализовать целевое финансирование под определенные исследовательские проекты в рамках федеральных программ развития образования. Для этого «центр тяжести» должен переместиться с прямого финансирования вузов на так называемое стипендиальное. Вузы должны представлять на рынок свой продукт — образование и определять его цену, а федеральное правительство, региональные власти, муниципальные администрации и различного рода фонды — предоставлять стипендию непосредственно потенциальным студентам, которые сами будут решать, услугами каких вузов им воспользоваться. Выражаясь экономическим языком, следует сместить акцент со стимулирования предложения (а по сути поддержки вузов — производителей образовательных услуг) на стимулирование спроса (т.е. поддержку потребителей — абитуриентов и студентов, их родителей). Мировая практика показывает, что такая система дает лучшие результаты, чем существующая ныне в нашей стране. В первую очередь это приведет к объективному изменению структуры высшего об разования в соответствии с требованиями, предъявляемыми рыночной экономикой, и значительно расширит доступ к получению качественного образования различных категорий населения (см.: Горелик О.М. Рыночные механизмы управления образовательной деятельностью: методология формирования. М., 2000. С. 64—65).

Предложенный подход к формальному описанию системы продвижения ОУ позволяет определить следующие основные посылки, раскрывающие более высокий уровень обобщения по сравнению с существующими в практической деятельности высших учебных заведений.

— Система управления продвижением образовательных услуг представляет собой сложную упорядоченную иерархически организованную структуру, в которой все элементы подобны самой системе, причем каждый элемент можно представить в виде абстрактного объекта при помощи предложенного выше формального описания.

— Все объекты системы обладают подобными свойствами и имеют вид идентичных по форме представления матриц параметров.

— В процессе функционирования все типы объектов системы профессионального образования (физические, информационные и абстрактные) решают задачи, инициируют и выполняют процессы, состоящие из действий, а степень сложности каждого вида объекта соответствует его роли в достижении комплекса целей.

— Для оценки качества функционирования системы управления образовательными услугами в целом и ее отдельных подсистем могут применяться единые показатели и критерии — информационные оценки.

Необходимость интеграции информационных ресурсов и обмена ими между держателями массивов информации понимается всеми субъектами рынка образовательных услуг, так как эффективное управление сферой профессионального образования и переподготовки квалифицированных кадров требует разработки адекватной информационной технологии, процедуры обработки и поддержки управленческих решений.

С учетом вышеизложенного была решена задача группировки функций неко- торым наилучшим образом в смысле заданного критерия эффективности. Один из наиболее распространенных количественных критериев для решения данной задачи связан с понятием близости функций. Близость функций при этом может определяться тем, в какой мере одна из них не может выполняться без другой, либо в какой мере при их выполнении необходимо использовать однотипные ресурсы, либо в какой мере при их выполнении осуществляется информационное взаимодействие. При этом может быть использован один из следующих критериев оптимальности (1 — 3):

— максимизация информационных связей функций в подразделениях ЦКПО:

IJIJ

-LLLL i=1 j=1 i'=i+1j'=j+1

max

JII

{ LL L V ii' X ij X i'j j = 1 i = 1 i’ = i+1

v ' X j X i ' j L (1)

где v .. . — количество информации, необходимой для выполнения i-й функции;

— максимизация профессиональной ориентации подразделений ЦКПО:

IJ max LLdjx. , (2)

i = 1 j = 1

где d, = L3j.-5, = min{a,aj},aaj — коэффициенты, характеризующие степень принадлежности i-й функции j-го подраз деления s-му направлению деятельности (применительно к образованию в качестве основных направлений деятельности были выделены: учебно-организационное, кадровое, планово-финансовое, бухгалтерско-учетное, снабженческое, хозяйственное);

— максимум качества выполнения функций управления:

IJ maxLZW,Xj. , (3)

где W. — эффективность использования i-й функции в j-м подразделении, Wy = = ap-j, а. — весовой коэффициент i-й функции,р j — вероятности качественного исполнения i-й функции j-м подразде лением;

X.. = j

1, если функция выполняется j -м подразделением;

0 — в противном случае.

Предоставляемые официальной статистикой данные и проводимые Госкомстатом работы явно недостаточны для анализа, оценки и прогноза развития рынков образовательных услуг. Необходимо создание адаптивной системы информации, основанной на системе Госкомстата России и предполагающей формирование культуры работы с информацией со стороны пользователей. Это связано с тем, что комитет по статистике региона, войдя в структуру Госкомстата России, имеет возможность использовать в отношении формирования информационных ресурсов в интересах широкого круга пользователей его значительный потенциал:

— разветвленную по всем регионам Российской Федерации (до уровня районного звена) организационную структуру для сбора первичной информации, объединенную в информационно-вычислительную сеть;

— сложившуюся методологию сбора больших массивов данных для органов государственного управления;

— установленные профессиональные связи с аналогичными национальными статистическими службами большинства экономически развитых стран мира, что создает предпосылки для выхода в будущем на глобальные информационные связи в рамках всего мирового сообщества.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает изучение структуры регионального рынка образовательных услуг, так как при всей важности идентификации нестратегических факторов рыночной структуры для характеристики рынка не все из них поддаются измерению с помощью объективных статистических показателей. В первую очередь это относится к такому показателю, как уровень развития инфраструктуры рынка, включая проблемы информации о качестве и цене предоставляемых услуг, масштаба использования системы вертикальной интеграции и ограничений. Поэтому исследование на региональном уровне должно предоставлять возможность выявления и моделирования закономерности и тенденции развития рынка, оценивать рыночную ситуацию, определять емкость рынка и прогнозировать динамику спроса на образовательные услуги (см.: Афоничкин А.И., Волохин С.Б., Горелик О.М. Повышение конкурентоспособности образовательных услуг высшей школы. М., 2002).

Поступила 06.12.02.