Корейцы - жертвы погромов 1923 года в Японии: поведение государственных органов и полиции

Автор: Гайкин В.А.

Журнал: Виктимология @victimologiy

Рубрика: Страницы истории

Статья в выпуске: 1 (19), 2019 года.

Бесплатный доступ

Сегодня волны мигрантов перехлёстывают государственные границы, меняя этнокультурный ландшафт как Европы, так и самой России. В этом контексте интересен опыт Японии, ещё 100 лет назад, первой из индустриальных государств, начавшей принимать, «переваривать» корейских «гастарбайтеров» (к 1945 г. 2 млн чел.). Во время первой мировой войны военные заказы, которые размещали в Японии её союзники, вызвали быстрый рост военного производства и потребность в трудовых ресурсах, которые пополнялись трудовыми мигрантами. Корейцы были востребованы в тех сегментах японской экономики, работа в которых игнорировалась аборигенным населением. В статье даётся анализ причин корейских погромов в Японии в сентябре 1923 г., коими стали: 1) действия разных ветвей власти с целью перевода на корейскую диаспору вектора народного недовольства; 2) как бы стихийная, массовая, антикорейская истерия населения, как результат индуктивно наведённой воли руководства страны. «Индуцированный психоз» - термин, введённый в оборот психиаторами конца 19 века, которые установили, что психические расстройства могут быть «заразными», передаваться во время обмена информацией. Подобно компьютерному вирусу массовый параноидный психоз, может охватить большие группы населения.

Япония, землетрясение в канто, антикорейские погромы, корейская диаспора, жертвы, полиция, виктимность

Короткий адрес: https://sciup.org/14119401

IDR: 14119401 | УДК: 94(520).032

Текст научной статьи Корейцы - жертвы погромов 1923 года в Японии: поведение государственных органов и полиции

Аннексия Корен Японией в 1910 г. стала точкой отсчёта создания в Японии самой большой за пределами Кореи корейской диаспоры. В 1925 г. в Японии насчптывалосьЮЗ тысяч гастарбайтеров [10, с. 9]. По мнению авторов, выполненного в МИДе Японии исследования «Положение корейцев в Японии в 1925 г.» (Тайсё дзюённэн тю ни окэру дзапрю тёсэ-нданн но дзёкё): «японцы рассматривали корейцев как низшую расу» [3, с. 34].

Описание исследования

1 сентября 1923 г серия подземных то.лчков встряхнула восточную часть региона Канто. Только в Токио и Иокогаме погибли 80 тысяч человек. Начальник Токийского управления полиции Ака-пкэ Ацуси, участвовавший в усмирении «Рисовых бунтов» 1918 г. (массовые волнения населения из-за повышения цен на рис) считал, что нехватка продовольствия может снова стать причиной антиправительственных выступлений. [5, с. 211].

Акаикэ па совещании рекомендовал ввести в Токио военное положение |7, с. 17].

Уже iKxvie полудня 1 сен тября в городах Иокогама и Кавасаки начали циркулировать слухи о появлении ipynn. взбунтовавшихся корейцев (позже они были признаны ложными). Министр внутренних дел Японии Мидзуно Рэнтаро и Акаик.) Ануси вошли в историю как «усмири тели» на цинналыкнхчюболигель-ной борьбы корейцев в 1919 г. |d. с. 187|. Опыт «зачистки» Корейского полусхдрова после восстания сформировал у них отношение к корейскому народу и корейской диаспоре в Японии как к этшху. нотенци-алы ю склон ному к вооружённому мятежу. Поэтому их реакция па слухи <х5 антиобщественном поведении корейцев во время землетрясения была предсказуемой.

Как вспоминал Мидзуно Рзнтаро: «После обдумывания ситуации ... я пришёл к выводу, что единствен по правильным решением будет введение военного положения» |5, с. 11|. 2 сен тября во второй половине дня военное положение было объявлено в Токио и пя ти прилегающих к нему районах. К К) сен тября численность сосредоточенных в Кан го войск достигла почти 50 000 чел |6, с. 388].

Но мнению психологов: «Индукции идей способствуетситуация религиозной секты, закрытого тоталитарного общества. ... гещрафической или кульчураль-ной (в том числе языковой) изоляции» |1. с. 13]. В контексте этой концепции можно предположить, что введение военного положения усилило аптикорейскне настроения, повысило «п>адущ кореапо-фобни. a iKxvie.Lyioimie действия полиции и армии не (хггавили у населения сомнений в истнищхггн. раснр(Х7П)анявшпхся о корейцах слухов.

Морияма Санэёси командир дивизии «Нарасино» 2 сентября в директиве для полиции назвал корейцев людьми. соверши ю щп ми ан пюбп tcctboi иiыо действ i1я: «Позвольте напомнить о необходимости соблюдап> бдителынх'ть и принимать решительные меры против этих корейцев» |8. с. 18].

11<хжольку из-за стихийного бедствия распросчранение тиражей газет стало невозможным. «Токио нити нита сим-бун» и другие издания уже со 2 сентября начали печатать настенные газеты-листовки (плакаты). содержащие официальные уведомления государственных органов для населения. Волной из таких первых газет-плакатов содержался призыв создавать отряды самообороны для защиты от социалистов и корейских инсургентов |7, с. 92].

Американский социолог Стэнли Коэн в 1972 г. опубликовал кишу «Народные бесы и моральные паники: возникновение Молов и Рокеров». Но мнению учёного, отдельные лица п/ш группы мопт в какие-то периоды в глазах народа воплощать образ врага. Вобщестаенном сознании они становятся по выражению Коэна «народными бесами»: «...группы индивидов могут быть определены как учроза социальным цешцхтям и интересам. Медиа выступают в роли агента морального воз-му । цепня (нра ветвенного пегодова пи ня). Их ешхххб предоставления определённых фактов может бы п> кхгптгочен Д1я возникновения негодования или паники» |2. с. 1|. В ачмтх^фере анта корейской пеш-рии началось создание отрядов сам<хх5о-роны (|знкэйдан). К середине сентября в Японии пасчптывалсхъ около 37(Х) таких отрядов сам<хх5оропы. жертвами которых стали тысячи корейцев |Т с. 171]. Число корейцев. убипях в регионе Канто в течение первой недели сентября стютавляло около 6000 человек 111. с. 205—213].

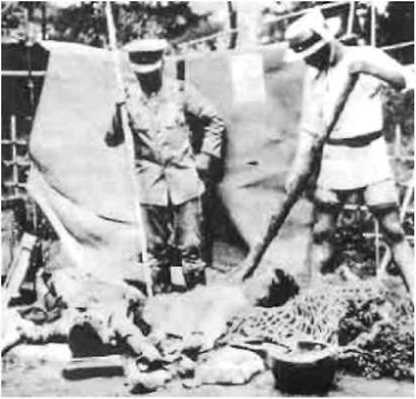

Рш\ I. Японцы над телалш убитых и.ми корейце1

Феномен антикор ейских погромов состоял из двух компонент; 1) действия разных ветвей власти программного характера с заданными целями и средствами для их достижения; 2) как бы стихийная, массовая антикорейская истерия населения, которая на самом деле была индуктивно наведённой волей институтов власти. Руководство страны помнило Рисовые бунты 1918 г. (массовые беспорядки, вызванные повышением цен на рис, сопровождавшиеся нападением на полицейские участки, рисовые склады, a hti шр а в ите льстве н н ым и демонстраци-ямп и т. д.) и чтобы исключить их повторение выбрало корейскую диаспору для перевода на иммигрантов вектора массового недовольства людей, потерявших дома, имущество, родственников вовремя страшного природного катаклизма.

Прямых приказов об убийствах корейцев не было, но были многочисленные директивы и инструкции о необходимости контроля, наблюдения, бдите.чьности в отношении иммигрантов, закладывающие в массовое сознание почти аксиоматическое отождествление корейцев с врагами японского общества и государства. Инстинкт классового самосохранения правящей страты выражался в многочисленных, не обязательно управляемых нз единого центра, не обязате.тьно координированных акциях информационного (или скорее дезинформационного) характера, формирующих у японского общества образ врага, говорящего на корейском языке.

Антняпонские выступления 1919 г. в Корее нарушали привычный для японцев установленный порядок. В этом плане убийства корейцев носили для японцев (приверженцев консервируемой языческой религии Синто) в какой-то степени характер религиозно-кровавого обряда восстановления нормы, возврата к стабильности бытия, которую пытались нарушить иноземцы, посягнувшие Первомартовским восстанием на право японского императора управлять «неразумными детьми» (корейским народом). Обряды в язычестве призваны «исправить реальность» (например, вызвать выпадение осадков в засуху), преодолеть беспомощность человека перед 56

непознаваемым миром, взять у природы реванш с помощью невидимых духов. В этом плане массовые убийства корейцев в чём-то были похожи на ритуальные человеческие жертвоприношения в империях мезоамерики (ацтеки, майя). На уровне подсознания язычниками-японцами двигало, в том числе, и неосознанное желание кровавыми жертвами умилостивить неподвластную стихию, предотвратить повторение ужасов землетрясения, страшных пожаров, напоминавших апокалипсис.

Заключение

В газете Осака майнити было помещено мнение «известного юриста», который утверждал, что было бы неправильным считать антикорейские действия членов дзикэйдан обычными преступлениями, поскольку это были действия не «здравомыслящих людей», а тонны в состоянии «временного помешательства» [9]. Задача адвоката выгородить подсудимого, «объяснить» мотивы его преступления, представив злодея жертвой обстояте.ньств или некоего кукловода. Но в этом случае довольно здравая аргументация «известного юриста» естественным образом порождает новые вопросы — кто инициатор, индуктор этого массового истероидного действа. «Индуцированный психоз» — термин, введённый в оборот психиаторамн конца 19 века, которые установили, что психические расстройства могут быть «заразными», передаваться во время обмена информацией. Подобно компьютерному вирусу7 массовый параноидный психоз, может охватить большие группы населения н стать причиной массовой виктимности.

Уэсугп Сннкнтн, профессор права Токийского университета в статье, опу-бликованой в Кокумин снмбун 14 октября 1923 г. утверждал, что а) полиция распространяла слухи; б) членам дзнкэй-дан было разрешено носить оружие н были основания полагать, что убийство корейцев было санкционировано; в) никаких попыток подавить насилие не предпринималось; г) сами полицейские незаконно арестовали н убили многих людей [7, с 148]

Список литературы Корейцы - жертвы погромов 1923 года в Японии: поведение государственных органов и полиции

- Психиатрия. Учебное пособие для студентов медицинских вузов / под ред. В. П. Самохвалова. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 295 с.

- Cohen Stanley. Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers. Oxford: Basil Blackwell, 1972. - 248 p.

- Mitchell Richard. The Korean minority in Japan. University of California press. Berkeley and Los angeles,1967. - 285 p.

- Weiner Michael. The Origins of the Korean Community in Japan, 1910-1923. Humanities Press International, Atlantic Highlands, New Jersey, 1989. - 248 p.

- Акаикэ Ацуси. Дайсинсай тодзи ни окэру сёкан (Мои мысли во время землетрясения в Канто) // Дзикэй (Муниципальная полиция). - № 51. ноябрь 1923. - С. 201-234.