Коррекция иммуноморфологического развития быков биоактивными веществами с учетом фторойодного недостатка в регионе

Автор: Муллакаев О.Т., Шуканов Р.А., Шуканов А.А., Лежнина М.Н., Муллакаева Л.А.

Статья в выпуске: 1 т.249, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье показана иммуноморфологическая целесообразность комплексного применения быкам в начале технологических циклов выращивания, доращивания и откорма естественных биоактивных веществ с учетом локальной биогеохимической специфичности. В этом контексте проведены научно-производственные и лабораторные исследования на 30 быках-аналогах, разделенных на 3 группы. Быкам опытных групп в 2, 31, 151, 361-дневном возрасте назначали пермамик с полистимом или с йодомидолом. У животных сравниваемых групп определяли возрастную вариативность клинико-физиологических, иммунологических параметров и микроморфологии вилочковой железы. В моделируемых опытах отмечено, что сочетанное применение быкам пермамика с йодомидолом сопровождалось более выраженным тиреотропным эффектом и менее выраженными деструктивными процессами в мозговой зоне вилочковой железы, чем при назначении пермамика с полистимом по разработанным нами схемам.

Быки, пермамик, полистим, йодомидол, кровь, вилочковая железа

Короткий адрес: https://sciup.org/142234675

IDR: 142234675 | УДК: 636.083:619:614.22/28 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_249_130

Текст научной статьи Коррекция иммуноморфологического развития быков биоактивными веществами с учетом фторойодного недостатка в регионе

Территория Приволжья Чувашской Республики преимущественно представлена типично-серыми, светлосерыми лесными почвами и сравнительно в меньшей степени дерново-карбонатными. В этих почвах отмечают дефицит усвояемых форм фтора и натрия, низкий уровень содержания йода, кобальта, молибдена и бора, среднюю концентрацию калия, меди, марганца и цинка, что в конечном счете отрицательно сказывается на состоянии экологической пищевой цепи [1].

На таком фоне у сельскохозяйственных животных нередко проявляются такие нозологически регистрируемые биогеохимические энзотии как кариес зубов, эндемический зоб, лизуха, акобальтоз, расстройства обмена веществ с признаками иммунодепрессии и др. [7, 9, 10].

Вилочковая железа (тимус, зобная железа) функционально является центральным органом Т-иммунитета, в котором сочетаются гормональная (тимозин, тимопоэтин, тимостимулин, гуморальный фактор железы), кроветворная (лимфоцитопоэз) и иммунологическая функции. Она непосредственно участвует в реализации и клеточного, и гуморального иммунитета при помощи Т-эффекторных клеток [8, 12, 13].

Исходя из теории адаптации живых существ к влиянию биотических и абиотических факторов среды следует, что развитие выраженных иммуноморфологических реакций прежде всего со стороны органов иммунной системы на различные внешние воздействия свидетельствует о биоэффективной адаптации организма [3, 6].

Следовательно, научное обоснование формирования и развития устойчивого иммуноморфологического статуса у продуктивных животных в условиях континентальных территорий с высоким риском возникновения эндемических болезней является одной из актуальных проблем современной ветеринарии и зоотехнии.

Цель работы – корригировать постнатальную динамику иммунологических параметров крови и микроморфологии вилочковой железы у откармливаемых быков при совместном применении пермамика с полистимом или с йодомидолом, учитывая локальный фторойодный дефицит.

Материал и методы исследований.

Научно-хозяйственные опыты проводили на крупном рогатом скоте черно-пестрой породы (n=185) в одном из СХП Чувашского Приволжья. Для этого сформировали 3 группы новорожденных бычков с соблюдением принципа аналогов по 10 голов, которых в течение 1 суток содержали в родильных денниках совместно с коровами, затем до 150 дней жизни – при повышенных температурах среды (17,5±0,60 °С с колебаниями от 9,4±0,41 до 22,1±0,68 °С) соответственно в индивидуальных домиках и групповых павильонах облегченной конструкции согласно адаптивной технологии [11]. Далее до 540-дневного возраста (длительность исследований) подопытные животные находились в типовых бычатниках по биоиндустриальной технологии [2]. Исследования осуществляли на фоне основного рациона (ОР) согласно нормам кормления РАСХН [4]. При этом быкам опытных групп с 21 до 150 дней ежедневно скармливали пермамик из расчета 1,25 г/кг массы тела (МТ) в комбинации с внутримышечной инъекцией в 2, 31, 151, 361-дневном возрасте соответственно полистима (2 группа) и йодомидола (3) в одинаковой дозе по 0,1; 0,03; 0,03; 0,02 мл/кг МТ. Животным 1 группы (контроль) в эти же сроки вводили внутримышечно физиологический раствор в аналогичном количестве.

В ходе содержания исследуемых быков в условиях адаптивной технологии ежемесячно оценивали состояние микроклимата в соответствии со стандартными методами зоогигиенических исследований [5]. У 5 животных сравниваемых групп на 1, 30, 60, 150, 360, 390, 540 день жизнедеятельности изучали вариативность клинико-физиологических параметров (температура тела, частота дыхательных движений – ЧДД и сердечных сокращений – ЧСС), а также иммунологических показателей (содержание лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина в крови и уровень тиреоглобулинов, общего Ca, неорганического P в ее сыворотке по общепринятым в ветеринарии лабораторным методами. После убоя быков в 30, 150, 540-дневном возрасте и изготовления гистопрепаратов вилочковой железы согласно классической методике, изучали ее микроструктуру (ширина корковой и мозговой зон, количество Т-лимфоцитов в этих зонах и телец Гассаля в мозговой зоне), используя сертифицированное гистологическое оборудование (световой микроскоп «Микмед-2», окулярная счетная сетка (13х13 мм2), винтовой микрометр «МОВ-1-15х», фотокамера «Canon Power Shot G-5» с переходником «Carl Zeiss»).

Полученные в моделируемых опытах цифровые данные подвергнуты статистическому анализу, для чего использовали программные комплекты Statistical for Windows и Microsoft Excel-2016.

Результат исследований. В период содержания исследуемых быков в индивидуальных домиках и групповых павильонах облегченной конструкции (апрель – август 2017 г.), где пребывали подопытные животные, в среднем температура воздуха была 17,5±0,60 °С, относительная влажность – 72,0±1,18 %, скорость его движения – 0,41±0,11 м/с, уровень диоксида углерода – 0,04±0,001 %, содержание аммиака и сероводорода не обнаружено.

Следовательно, в указанных типах неотапливаемых помещений имела место относительно благоприятная среда обитания животных, практически лишенная наличия вредных и ядовитых газов.

Оценка клинико-физиологического состояния подопытных быков показала, что температура тела волатильно понижалась в узком диапазоне (39,2±0,26–39,3±0,31 против 38,6±0,19–38,7±0,21 °С). Одновременно у них ЧСС и ЧДД в 1 мин неуклонно урежалась в более широком интервале соответственно от 126,0±2,66– 129,0±2,71 до 82,0±1,32–85,0±1,49 и от 36,0±1,36–38,0±1,42 до 20,0±1,16–22,0±1,21 (Р>0,05). Отсюда следует, что указанные выше параметры у животных сравниваемых групп не выходили за рамки вариационности физиологической нормы.

При анализе возрастной изменчивости клеточных и гуморальных факторов естественного иммунитета установлено, что количество лейкоцитов в крови животных сравниваемых групп по мере взросления волнообразно уменьшалось (10,02±0,34–10,30±0,40 против 8,86±0,21–9,27±0,28×109 л). При этом 150-дневные быки в условиях комплексного назначения пермамика как с полистимом (2 группа), так и с йодомидолом (3) имели достоверное превышение над интактными сверстниками.

Иная закономерность отмечена в возрастной динамике числа эритроцитов, которое у животных групп контроля и опытов от начала к концу наблюдений постепенно увеличивалось соответственно от 6,40±0,16 до 8,31±0,33 и от 6,30±0,18– 6,34±0,17 до 8,67±0,34–8,69±0,28×1012 л. Изучаемый иммунологический фактор у быков 2 и 3 групп в возрасте соответственно 150 и 150, 390 дней превосходил контрольные значения на 8,3 % и 5,6-9,3 % (Р˂0,05).

В соответствии с возрастной динамикой количества эритроцитов происходил характер колебаний содержания гемоглобина в крови, которое у 150, 300-дневных животных опытных групп статистически значимо превышало таковое у контрольных сверстников.

Установлено, что возрастная изменчивость уровня неорганического P в сыворотке крови по мере роста исследуемых быков волнообразно понижался от 1,89±0,15–1,96±0,13 до 1,73±0,09–1,81±0,12 ммоль/л. Причем 150дневные (2 группа) и 150, 360-дневные (3) животные превышали контрольные показатели соответственно на 8,3 (Р˂0,05) и 7,6-10,1 % (Р˂0,05–0,01).

Аналогичная закономерность выявлена в возрастной вариативности концентрации общего Ca, однако более выразительно.

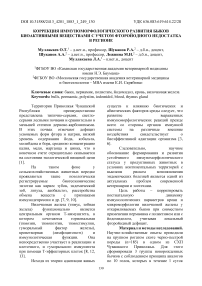

Показано (Рисунок 1), что содержание тиреоглобулинов в сыворотке крови быков сравниваемых групп в возрастном аспекте умеренно нарастало от 96,20±4,82 до 171,90±9,75 и от 93,80±4,46– 95,40±5,03 до 180,00±11,07–188,20±11,52 мкг/л, которое в возрасте 150, 360, 390 дней (2 группа) и 60, 150, 360, 390, 540 дней жизни (3) превосходило показатели в контроле на 4,4-9,3 % (Р<0,05) и 8,2–13,2 % (Р<0,05–0,01), соответственно.

Рисунок 1 – Динамика содержания тиреоглобулинов. Примечание: *, • – знаки значимых различий соответственно между подопытными и опытными быками.

Важно отметить, что 390-дневные животные 3 группы в условиях комплексного применения пермамика с йодомидолом по изучаемому фактору гуморального иммунитета также достоверно превышали сверстников 2

группы, содержавшихся с назначением пермамика с полистимом. Это факт свидетельствует о тиреотропном эффекте организма быков 3 группы.

При визуальном исследовании микропрепаратов вилочковой железы отмечено, что она представлена имеющими разветвленные лимфоэпителиальные тяжи дольками. Основа паренхимы железы состоит из эпителиальных клеток, которые образуют густую сеть. В каждой дольке имеются периферическая (корковая) и центральная (мозговая) зоны или одноименные слои. Корковая зона выстлана густо расположенными мелкими одноядерными клетками – Т-лимфоцитами (тимоциты), а мозговая – сравнительно меньшим числом тимоцитов и ретикулоэпителиальных клеток разной формы и величины. В мозговом слое также выявлены концентрически наслаивающиеся единичные клетки – тельца Гассаля. Они характеризовались состоянием перерождения и имели признаки клеточного распада с образованием незначительного количества гомогенной массы. Соотношение коркового слоя к мозговому составляло 0,5–1,0:1,5, граница между которыми выглядела слегка размытой.

Изучение микроструктуры вилочковой железы показало, что ширина ее корковой зоны по мере роста подопытных быков первоначально увеличивалась от 30 до 150 дней жизни

(352,5±8,50–371,4±9,30 против 397,3±10,90–440,1±12,30 мкм), а далее суживалась к их 540-дневному возрасту (завершение исследований) до 110,4±6,20– 120,3±7,50 мкм. По изучаемому параметру 150, 540-дневные животные 2 (пермамик + полистим) и 30, 150, 540-дневные 3 (пермамик+йодомидол) групп превосходили интактных сверстников соответственно на 7,0-8,8 % (Р˂0,05) и 5,110,1 % (Р˂0,05–0,01).

В то же время ширина мозговой зоны тимуса у подопытных быков в возрастном аспекте неизменно нарастала от 100,4±3,70 – 105,2±3,10 до 443,3±13,00 – 461,8±11,7 мкм без достоверного различия в межгрупповом аспекте.

Установлено, что у растущих животных групп контроля и опытов количество Т-лимфоцитов в корковой зоне железы постепенно увеличивалось (соответственно 132,0±5,70, против 158,0±6,90 и 138,0±6,00–140,0±5,80 против 183,0±8,70–186,0±8,50 шт.). По данному клеточному фактору иммунитета опытные животные 150, 540-дневного (2 группа) и 30, 150, 540-дневного возраста (3) достоверно превышали контрольных сверстников.

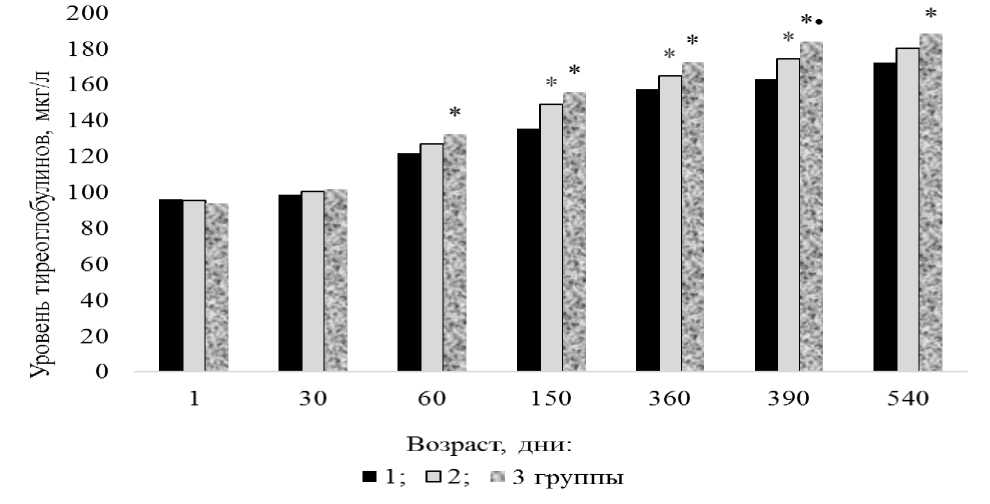

Рисунок 2 – Динамика числа Т-лимфоцитов в мозговом слое вилочковой железы

Иная закономерность выявлена в возрастной изменчивости числа Т-лимфоцитов в мозговой зоне изучаемой железы (Рисунок 2), которое у исследуемых быков сначала увеличивалось от 30 до 150

дней жизнедеятельности (28,0±1,90 – 29,0±2,00 против 46,0±3,30 – 49,0±4,10 шт.) с последующим уменьшением к концу наблюдений до 33,0±2,40 – 41,0±3,30 шт. При этом 540-дневные (2 группа) и 150,

540-дневные (3) животные в условиях совместного применения пермамика с полистимом или с йодомидолом превышали интактных сверстников по этому морфометрическому показателю соответственно на 15,4 % (Р˂0,01) и 6,119,5 % (Р˂0,05–0,005).

В корковом слое исследуемой железы телец Гассаля, выражающих дегенеративные процессы, не обнаружено. Одновременно по мере роста быков контрольной и опытных групп их число в мозговом слое нарастало неравнозначно от 1,5±0,10 до 4,5±0,60 и от 1,0±0,00–1,0±0,10 до 3,0±0,30–3,0±0,40 штук, соответственно. Причем животные опытных групп во все сроки наблюдений по количеству телец Гассаля достоверно уступали сверстникам группы контроля, что свидетельствует о менее выраженных у них процессах дегенерации в мозговой зоне. Следует обозначить, что у убитых в 150-дневном возрасте быков 3 группы также статистически значимо меньше было телец Гассаля по сравнению с таковыми у сверстников 2 группы.

Заключение. Комплексное применение откармливаемым быкам на фоне ОР биогенных веществ пермамика с полистимом (2 группа) или с йодомидолом (3) согласно разработанным схемам, учитывая фторойодную недостаточность Приволжья Чувашии, сопровождалось корригированием вариативности клеточных и гуморальных факторов естественного иммунитета, а также развития микроморфологии вилочковой железы.

В моделируемых условиях 150дневные животные 3 группы достоверно уступали сверстникам 2 группы по числу телец Гассаля в мозговой зоне изучаемой железы и, наоборот, значительно превосходили их по содержанию тиреоглобулинов в сыворотке крови. Эти факты объективно подтверждают менее интенсивно протекающие процессы дегенерации в мозговом слое тимуса и более выраженный тиреотропный эффект организма.

Волков – Москва, 1989. – 23 с.

Резюме

В статье показана иммуноморфологическая целесообразность комплексного применения быкам в начале технологических циклов выращивания, доращивания и откорма естественных биоактивных веществ с учетом локальной биогеохимической специфичности. В этом контексте проведены научно-производственные и лабораторные исследования на 30 быках-аналогах, разделенных на 3 группы. Быкам опытных групп в 2, 31, 151, 361-дневном возрасте назначали пермамик с полистимом или с йодомидолом. У животных сравниваемых групп определяли возрастную вариативность клинико-физиологических, иммунологических параметров и микроморфологии вилочковой железы. В моделируемых опытах отмечено, что сочетанное применение быкам пермамика с йодомидолом сопровождалось более выраженным тиреотропным эффектом и менее выраженными деструктивными процессами в мозговой зоне вилочковой железы, чем при назначении пермамика с полистимом по разработанным нами схемам.

Список литературы Коррекция иммуноморфологического развития быков биоактивными веществами с учетом фторойодного недостатка в регионе

- Арчиков, Е. И. География Чувашской Республики / Е. И. Арчиков, З. А. Трифонова. – Чебоксары: «Чуваш. кн. изд-во», 2002. – 160 с.

- Виноградов, П. Н. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота / П. Н. Виноградов, С. С. Шевченко, М. Ф, Малинин [и др.] // РД АТК 1.10.01.02-10. – Москва, 2011. – 107 с.

- Гордон, Б. Д. Цитобиоаминная система тимуса и адаптация (монография) / Б. Д. Гордон. – Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 2000. – 242 с.

- Драганов, И. Ф. Кормление животных / И. Ф. Драганов, Н. Г. Макарцев, В. В. Калашников. – М.: РАГУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. – 341 с.

- Кочиш, И. И. Практикум по зоогигиене / И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, Л. А. Волчкова [и др.] – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 432 с.

- Кочиш, И. И. Возрастная изменчивость физиолого- андрологического статуса бычков в ракурсе совершенствования адаптивной системы их содержания / И. И. Кочиш, Р. А. Шуканов, А. А. Шуканов и др. // Ветеринария. – 2020. – № 8. – С. 12-15.

- Лежнина, М. Н. Формирование и развитие иммунофизиологического статуса свиней в постнатальном онтогенезе при назначении биогенных соединений с учетом региональных климатогеографических особенностей: монография / М. Н. Лежнина, В. И. Максимов, Р. А. Шуканов [и др.] – Казань: Отечество, 2019. – 204 с.

- Лопухин, Ю. М. Тимус, иммунодефициты, иммунокоррекция / Ю. М. Лопухин, В. Я. Арион // Современные проблемы аллергологов, клинических иммунологов и иммунофармакологов: Сб. н. тр. I Национ. конф. РААКИ. – Москва, 1997. – С. 113-119.

- Муллакаев, А. О. Постнатальное становление морфофизиологического статуса продуктивных животных при использовании цеолитов месторождений Среднего Поволжья: монография / А. О. Муллакаев, А. А. Шуканов, К. Х, Папуниди [и др.] – Казань: Отечество, 2019. – 196 с.

- Позов, С. А. Микроэлементозы животных в биогеохимических провинциях (монография) / С. А. Позов, Н. Е. Орлова. – Гамбург: LAP, 2012. – 148 с.

- Шуканов, А. А. Адаптивная технология содержания молодняка крупного рогатого скота в индивидуальных домиках и помещениях с нерегулируемым микроклиматом: рекомендации / А. А. Шуканов, П. И. Лопарев, Г. К. Волков – Москва, 1989. – 23 с.

- Кемилева, З. Вилочковая железа (пер. с болгарского под ред. Р.М. Хаитова) / З. Кемилева. – Москва: Медицина, 1984. – 252 с.

- Mitchel, B. Innervation of the thymus in normal and bone marrow reconstiruted severe combined immunodeficieht / B. Mitchel, M. Kendall, E. Adam, U. Schumacher // J. Neuroimmunol. – 1997. – № 75 (1–2). – P. 19-27.