Коррекция воспроизводительных и продуктивных качеств крупного рогатого скота биопрепаратами серий Prevention и Salus

Автор: Кондручина С.Г., Семенов В.Г.

Статья в выпуске: 1 т.257, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящей работы явилось ветеринарно-гигиеническое обоснование иммунопрофилактики организма крупного рогатого скота биопрепаратами нового поколения серий Prevention и Salus в реализации воспроизводительных и продуктивных качеств. Научно-исследовательская работа проведена в период с 2007 по 2023 годы и состояла из 3 этапов. Нами разработаны комплексные биопрепараты Prevention-N-С, Prevention-N-Е, Salus-PE и Salus-EG на основе полисахаридного комплекса дрожжевых клеток и антибактериальных компонентов, относящиеся к группе иммунотропных средств, и апробированы на поголовье крупного рогатого скота в условиях трех хозяйств. Установлено, что положительный эффект применения разработанных препаратов достигается за счет активизации клеточного и гуморального звеньев неспецифической резистентности организма, и более выражен он у Salus-PE. Предложенные биопрепараты предупреждают транспортный стресс и способствуют реализации биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств импортируемых нетелей, при более выраженном соответствующем эффекте Salus-BG. Следует учесть, что биопрепараты Salus-PE и Salus-EG предупреждают послеродовые осложнения, улучшают воспроизводительные и продуктивные качества молочных коров, за счет активизации гемопоэза, метаболизма, избирательной мобилизации аминотрансфераз и факторов клеточного и гуморального звеньев неспецифической резистентности организма, при более выраженном соответствующем эффекте Salus-EG.

Крупный рогатый скот, иммунотропные препараты, иммунитет, prevention-n-е

Короткий адрес: https://sciup.org/142240419

IDR: 142240419 | УДК: 636:618+615.036.8 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_257_115

Текст научной статьи Коррекция воспроизводительных и продуктивных качеств крупного рогатого скота биопрепаратами серий Prevention и Salus

В Российской Федерации молочное животноводство является основной и одной из самых прибыльных отраслей животноводства. Однако, за последние десять лет ученые нашей страны пришли к выводу, что в связи с экономическими реформами и уменьшением внутреннего производства животноводческой продукции объем российской сельхозпродукции зависит от импорта. В настоящее время эта проблема активно связана с «блокированием» стран, импортирующих продукцию в нашу страну [5].

На сегодняшний день генетический фонд в животноводстве находится на спаде вследствие отсутствия новых программ и стратегий разведения. Интенсификация производственных технологий, замена пород по направлению продуктивности, активное использование возможностей искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов может повлиять на генетические ресурсы животных [4].

Как показал анализ, в молочном животноводстве с каждым годом увеличивается объем скрещивания местных пород с голштинской, что является основным методом улучшения производственных показателей коров черно-пестрой и других пород отечественной селекции. При проведении бонитировки поголовья крупного рогатого скота установлено, что около 50 % животных получены в результате скрещивания разных пород, из них 60 % разведены при помощи поглотительного скрещивания во втором поколении, 28 % – возвратного скрещивания и менее 2 % – разведенные «в себе». Такая племенная работа может в скором времени привести к сокращению внутреннего генетического разнообразия. В популяциях сужается генетическая изменчивость, сокращаются сроки хозяйственного использования животных и устойчивость к болезням, теряются адаптивные и ценные качества пород [3].

Новая стратегия развития животноводства для получения органической продукции должна быть основана на наиболее полной реализации потенциала продуктивности скота путем создания оптимальных зоогигиенических условий содержания и кормления [6]. На опыте последнего десятилетия стало очевидно, что инновационные технологии, внедренные в производство, повышают эффективность использования производственных мощностей и оборудования, производительность труда персонала, но не учитывают биологические особенности и механизмы высокопродуктивного поголовья животных, блокируют от природной среды обитания, приближая к биологической машине для производства целевой продукции. Таким образом, несмотря на процессы роста использования в хозяйствах перспективных технологий, необходимый уровень продуктивности скота и рентабельности отрасли не достигается.

В условиях интенсификации молочного скотоводства при постоянном негативном воздействии стрессовых факторов продуктивность животных приводит к увеличению нагрузки на организм, связанной с мобилизацией рабочей активности органов и систем. На сегодняшний день активность системы резистентности не всегда достаточна, что увеличивает вероятность развития заболеваний, а здоровье животных напрямую определяет их продуктивную эффективность. В связи с этим становится понятно, почему высокопродуктивные коровы наиболее уязвимы в плане заболеваний молочной железы и половых органов. Такое поголовье характеризуется повышенным метаболизмом, так как образуется молоко посредством активного превращения кормовых питательных веществ с низкими затратами на единицу продукции, что ведет к снижению иммунобиологического статуса коров с высокой молочной продуктивностью, даже при малейших изменениях в условиях кормления и содержания. Воспаление молочной железы оказывает влияние на весь репродуктивный аппарат животных. Известно, что у 25 % и более коров с маститом диагностируют эндометриты, функциональные нарушения яичников и воспроизводительной функции [1].

Первостепенной задачей современной ветеринарии является обеспечение здоровья животных, реализация генетического потенциала продуктивности и получение безопасной и высококачественной продукции. Профилактика заболеваний и рост продуктивности сельскохозяйственных животных возможны при целенаправленном воздействии на систему резистентности организма. В производственных условиях целесообразнее и эффективнее не лечить животных, а использовать профилактические мероприятия, стимулирующие неспецифическую резистентность, тогда как чаще всего показаниями к применению лечебных средств в животноводстве является возникновение заболевания [7].

Микрофлора играет важную роль в этиологии болезни, так как вторичная патология часто развивается на фоне иммунодефицитного состояния, что, как правило, приводит к применению антибиотиков и других средств этиотропной терапии. Но в то же время эффективность специфических этиотропных средств при иммунодефицитном состоянии организма значительно снижается, так как полная элиминация патогенных микроорганизмов осуществляется фагоцитарноактивными клетками. Поэтому нами апробированы биопрепараты серий Prevention и Salus, разработанные учеными Чувашского государственного аграрного университета, которые обладают комплексными иммунотропными свойствами.

Цель настоящей работы – ветеринарно-гигиеническое обоснование иммунопрофилактики организма крупного рогатого скота биопрепаратами нового поколения серий Prevention и Salus в реализации воспроизводительных и продуктивных качеств.

Материал и методы исследований. Исследовательская работа проводилась с 2007 по 2023 годы и включала 3 этапа.

В условиях молочно-товарной фермы ООО «Красное Сормово» Красноармейского муниципального округа Республики Чувашия был проведен первый этап исследований по реализации биоресурсного потенциала коров стадии глубокой стельности и телят, полученных от них.

Второй этап опытов, посвященный иммунопрофилактике организма нетелей с целью обеспечения здоровья и реализации их адаптивных, репродуктивных и продуктивных качеств, проведен в производственных условиях молочнотоварной фермы Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики АО «Фирма «Акконд-агро».

На базе ОАО «Чурачикское» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики проведен третий этап исследований, направленный на профилактику заболеваний коров после отела и реализацию биологического потенциала их продуктивных качеств и функции воспроизводства.

Обработку материалов проводили в условиях БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы Чувашской Республики, лабораториях клиникогематологических исследований, био- и нанотехнологий и на кафедре морфологии, акушерства и терапии Чувашского ГАУ.

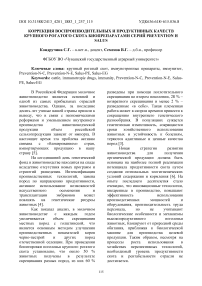

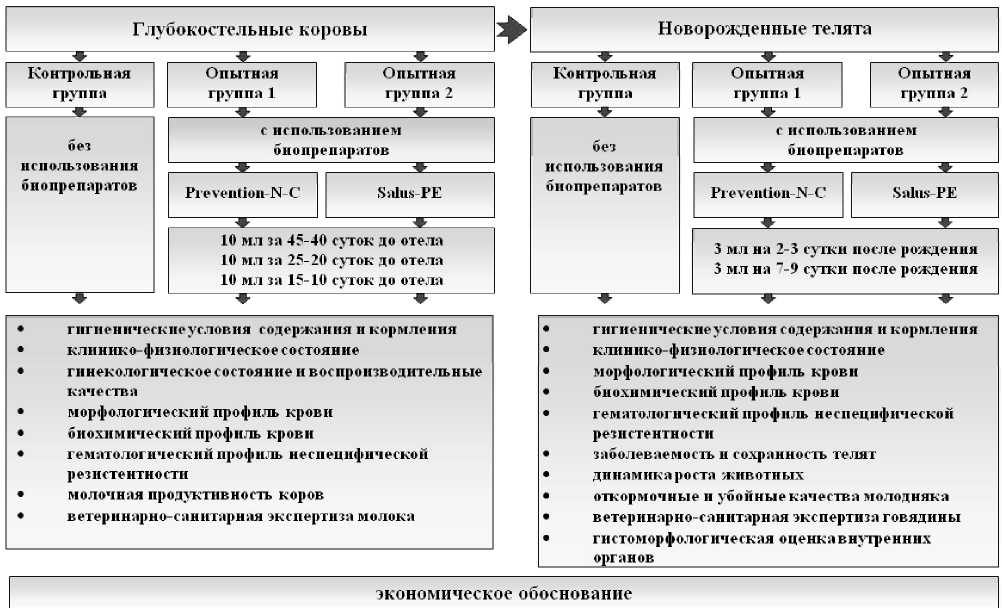

Объектами исследования на первом этапе научной работы были коровы сухостойного, новотельного и лактационного периодов, а также телята, полученные от них в возрасте до 540 дней. По принципу аналогов мы сформировали три группы из 45 животных – две опытные и контроль. Для повышения молочной продуктивности коров в результате активизации потенциала продуктивности животным 1-й опытной группы вводили внутримышечно иммунотропный препарат Prevention-N-С в дозе 10 мл за 45-40, 25-20 и 15-10 дней до отела, коровам 2-й опытной группы – по этой же схеме использовали препарат Salus-PE. Методика проведения исследований схематично изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема первого опыта по реализации воспроизводительных качеств коров и продуктивного потенциала, полученных от них телят

На следующий день после отела коров новорожденных телят переводили в телятник, где они жили в отдельных домиках до достижения 30-дневного возраста, а затем их содержали группами. По принципу аналогов было отобрано 30 новорожденных телят в возрасте 1 суток, которые были распределены на одну контрольную и две опытные группы. Для повышения биоресурсного потенциала адаптационных и продуктивных качеств организма телятам 1-й и 2-й опытных групп назначали биопрепараты PreventionN-С и Salus-PE по 3 мл соответственно на 2-3 и 7-9 сутки жизни. Животным из контрольной группы иммунотропные препараты не применяли.

Объекты исследований 2-ого этапа научно-хозяйственного опыта – нетели голштинской породы, импортированные из Республики Беларусь. Научная работа проведена после отбора трех подопытных групп из 45 голов по принципу аналогов, учитывая клинико-физиологическое состояние и живую массу. Первая опытная группа нетелей получала внутримышечные инъекции Prevention-N-Е в дозе 10 мл за 7 дней до вывоза и на 2 день после завоза, вторая – Salus-EG по указанной схеме, третья (контрольная) – не подвергалась профилактике транспортного стресса иммунотропными препаратами (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема второго опыта по профилактике транспортного стресса нетелей и последующей реализации их воспроизводительных и продуктивных качеств

На рисунке 3 приведена схема проведения третьего научного опыта. Объектами исследований были голштинизированные черно-пестрые глубокостельные и новотельные коровы. Данный эксперимент проведен на четырех группах клинически здоровых коров с аналогичным клинико-физиологическим состоянием и живой массой, отобранных по 10 голов для каждой группы за 45 дней до отела – 1-я, 2-я, 3-я опытная и контрольная. Первая опытная группа животных получала Salus-PE внутримышечно в дозе 10 мл трехкратно за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела, вторая опытная – Salus-EG по такой же схеме. В третьей опытной группе коровам после отела применяли сеансы электропунктуры, опираясь на данные атласа Г.В. Казеева (2000) с использованием прибора Вокал-В [2].

В ходе научных исследований нами изучены клинико-физиологическое состояние, морфологическая и биохимическая картина крови, неспецифическая резистентность организма коров и нетелей за 35-30, 15-10 и 10-5 суток до отела, а также через 3-5 суток после отела. У белорусских нетелей, кроме этого, проанализирован биоаминовый профиль крови до транспортировки и после, обследованы репродуктивные органы после отела, количество и качество полученного молока. У телят были изучены показатели роста, заболеваемости и сохранности, физиологические данные, морфология и биохимия крови, состояние резистентности организма на 1-, 15-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180-е, а у молодняка – на 360- и 540-е сутки жизни с использованием стандартных методических приемов.

Рисунок 3 – Схема третьего опыта по снижению заболеваемости коров и активизации потенциала молочной продуктивности и функции воспроизводства

Результат исследований. Научноисследовательская работа проведена в соответствии с регламентированными Методическими рекомендациями по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота – РД-АПК 1.10.01.02-10 зоогигиеническими нормами микроклимата в коровниках и родильном отделении, помещениях для выращивания телят, доращивания и откорма молодняка. Животных кормили по принятым в хозяйствах рационам, сбалансированным по питательным веществам, энергии, витаминам, макро- и микроэлементам, согласно детализированным нормам.

Разработанные иммунотропные препараты при применении коровам за 4540, 25-20 и 15-10 суток до отела, телятам в возрасте 2-3 и 7-9 дней, нетелям за неделю до и через 2 дня после транспортировки, а также предложенные сеансы электропунктуры новотельным коровам, не влияют негативно на клиническое состояние и физиологические показатели организма, в том числе и в отдаленные периоды лактации коров, доращивания и откорма молодняка.

Установлено, что биопрепараты Prevention-N-C и Salus-PE при трехкратном применении внутримышечно в дозе 10 мл за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела способствуют профилактике заболеваний после отела и росту функции воспроизводства коров. Благодаря препаратам Prevention-N-C и Salus-РЕ время отделения последа у коров сократилась до 6,0 и 6,4 часов, задержаний последа не было выявлено, были предотвращены заболевания вымени. Prevention-N-С профилактирует субинволюцию матки и эндометрит на 13,3 и 6,6 % соответственно, а при применении Salus-PE эти заболевания не регистрировались (Р<0,05).

Иммунокоррекция коров ускоряла наступление первой половой охоты на 11,6 и 14,2 дня, снижала индекс осеменения в 1,6 и 1,8 раза, сокращала сервис-период на 22,4 и 28,4 дня, повысила оплодотворяемость при первом осеменении на 20,0 и 26,7% соответственно (Р<0,05-0,01).

Молоко коров, которым применялись разработанные иммунотропные препараты, соответствовало требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия».

При использовании биопрепаратов Prevention-N-C и Salus-PE на 3-5 сутки после отела в крови коров отмечалось увеличение уровня эритроцитов на 9,0 и 10,0% и повышение концентрации гемоглобина на 4,3 и 6,2% соответственно, что свидетельствует об активизации гемопоэза. Выявлено увеличение уровня общего белка в сыворотке крови животных в опыте на фоне применения биопрепаратов на 5,2 и 3,8 г/л, за счет увеличения альбуминовой на 1,8 и 1,3 г/л и глобулиновой фракций, преимущественно γ-глобулиновой – на 2,8 и 2,1 г/л (Р<0,05-0,01). У коров 1-й и 2-й опытных групп также отмечено повышение резервной щелочности крови на 3,8 об%СО 2 , или на 7,7% (Р<0,05), и на 5,2 об%СО 2 , или на 10,5% (Р<0,01), уровня глюкозы – на 0,29 ммоль/л, или на 12,3% (Р<0,01), и 0,21 ммоль/л, или на 8,9% (Р<0,05), неорганического фосфора на 0,26 и 0,22 ммоль/л, или на 17,1% (Р<0,05) и 14,5 % (Р>0,05), общего кальция на 0,18 и 0,20 ммоль/л, или на 7,4 и 8,2 % (Р<0,05) соответственно. Фагоцитарная активность нейтрофилов крови у коров-матерей на фоне применения Prevention-N-C и Salus-PE оказалась достоверно выше на 6,1 и 6,9 %, активность лизоцима в плазме крови животных 1-й и 2-й опытных групп увеличилась одинаково на 2,6 %, бактерицидная активность сыворотки крови – на 5,0 и 5,2 %, количество иммуноглобулинов – на 19,4 и 17,5 % соответственно. Выявленные изменения свидетельствуют об активизации в организме коров обменных процессов и факторов резистентности организма (клеточный и гуморальный профиль).

Аналогичная закономерность отмечена в динамике общих, биохимических и иммунологических профилей крови телят, которые родились от коров, получавших биопрепараты Prevention-N-C и Salus-PE в сухостойном периоде. Наибольшая эффективность биопрепаратов наблюдается в отношении показателей клеточного и гуморального факторов резистентности организма теленка.

Испытанные препараты вызывают эозинофилию в крови подопытных групп животных, что свидетельствует об антистрессовом эффекте на организм, особенно в период выращивания телят, при более эффективном действии Salus-PE. В крови новорожденных телят в опытных группах преобладали палочкоядерные нейтрофилы, а в последующие сроки исследований – сегментоядерные формы. Количество сегментоядерных нейтрофилов у животных опытных групп во все периоды наблюдений было выше, чем в контроле (Р>0,05). Динамика развития нейтрофилов обусловлена сдвигом нейтрофильного ядра вправо и активацией клеточных факторов в организме животных под влиянием биопрепаратов.

Биопрепараты Prevention-N-C и Salus-PE, применяемые глубокостельным коровам 1-й и 2-й опытных групп, снижают заболеваемость новорожденных телят соответственно на 28,6 и 35,8%, сокращают время выздоровления на 2,4 и 4,2 дня, что свидетельствует об эффективной профилактике заболеваний органов дыхательной и пищеварительной систем проверенными препаратами, а также стимуляции роста и развития молодняка. К примеру, к концу периода выращивания живая масса у подопытных групп телят (1-я и 2-я опытная) была выше контрольной на 5,0 и 7,0 кг, в конце периода доращивания – на 13,8 и 16,6 кг, на момент перевода с откормочной группы – на 19,2 и 24,0 кг (Р<0,001). При использовании биопрепаратов предубойная масса молодняка выросла на 20,1 и 24,2 кг, нежели в контроле, масса парной туши – на 12,4 и 15,4 кг, убойная масса – на 13,4 и 16,1 кг, а масса внутреннего жира – на 0,7 и 0,9 кг. Требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности говядины и мясопродуктов» (ТР ТС 034/2013) выполнены, что свидетельствует о хорошем качестве мясных туш.

Динамика биоаминов в тромбоцитах, нейтрофилах, лимфоцитах и плазме крови импортируемых нетелей группы контроля свидетельствует о вызываемом стрессе, который сопровождается большим выбросом биоаминов из мест депонирования, чем в опытных группах: катехоламинов – на 9,115,8 %, гистамина – на 1,02-2,35 %

(P<0,01), серотонина – на 1,0-4,6%. Введение биопрепаратов Prevention-N-E и Salus-EG внутримышечно транспортируемым животным 1-й и 2-й опытной групп сокращает концентрацию катехоламинов на 7,6-16,4% и 10,8-18,9% и гистамина на 1,9-4,3% и 2,6-4,4% по сравнению с контрольной группой (Р<0,05-0,001) и, напротив, повышает концентрацию серотонина на 1,5-4,2 % и 2,4-5,5 % соответственно (Р<0,05-0,01).

Выборочная активизация симпатоадреналовой, серотонин- и гистаминергической систем организма подтверждает, что биопрепараты

Prevention-N-E и Salus-EG способствуют созданию механизмов устойчивости животных к стрессовым условиям при транспортировке.

Использование биопрепаратов

Prevention-N-E и Salus-EG корректирует условия, позволяющие снизить или исключить воздействие стрессоров на картину клинико-физиологических показателей нетелей, импортируемых из заграницы. Повышение защитноадаптационных реакций организма животного на стресс на фоне апробирования иммунотропных препаратов можно подтвердить анализом морфологии крови. Если количество эритроцитов на 1-е сутки после транспортировки в крови нетелей 1-й и 2-й опытных групп оказалось ниже в сопоставлении с контрольной группой на 14,0 и 13,9 % (Р<0,001), гемоглобина – на 12,4 и 11,7 % (Р<0,01), лейкоцитов – на 72,1 и 59,0 % (Р<0,001), палочкоядерных нейтрофилов – на 3,5 и 4,9% и сегментоядерных нейтрофилов – на 13,1 и 12,2 % (Р<0,001), то моноцитов, наоборот, выше – на 0,26 и 0,44 % (Р>0,05), эозинофилов – в 1,6 и 2,3 раза и лимфоцитов – на 15,8 и 15,5 % (Р<0,001).

При применении комплексных препаратов с иммунотропным эффектом у животных 1-й и 2-й опытных групп исключаются негативные изменения в белковом обмене, которые наблюдались у нетелей при транспортном стрессе в контрольной группе. Установлено, что отмечается спад уровня общего белка и его глобулиновых фракций на 10-й день после завоза, наиболее подвержены этому влиянию γ-глобулины – их уровень сокращается на 27,7 и 24,8 % соответственно по сравнению с контролем (Р<0,05-0,01).

Активность аспартат- и аланинаминотрансфераз была повышена в связи с необходимостью образования пирувата на 1-е сутки после применения биопрепаратов для обеспечения животных энергией в момент адаптации к стрессу. Через 5 дней после завоза импортных нетелей в их организме снижается потребность в продукции ферментов переаминирования, что также способствует накоплению в крови глутаминовой и аспарагиновой кислот – участников метаболизма. Поэтому животные становятся более устойчивыми к воздействию стрессовых факторов при транспортировке.

При анализе динамики факторов неспецифической резистентности организма животных контрольной, 1-й и 2й опытных групп через сутки после транспортировки зафиксировано снижение фагоцитарной активности нейтрофилов, бактерицидной активности сыворотки крови, лизоцимной активности плазмы крови, уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови соответственно на 26,5 %, 10,7 и на 11,2 % (Р<0,01-0,001), на 27,4 %, 13,6 и на 13,0 % (Р<0,001), на 10,4 %, 2,7 и на 3,3 % (Р<0,05-0,001), на 33,9 %, 16,3 и на 18,8 % (Р<0,01-0,001). Внутримышечное применение биопрепаратов нетелям подопытных групп сглаживает негативные последствия транспортного стресса и восстанавливает показатели неспецифической резистентности в течение первых 10 дней.

Установлено, что нетели 1-й и 2-й опытных групп на фоне применения биопрепаратов улучшили свои показатели воспроизводства. А именно, сократился сервис-период – соответственно на 7,8 и 12,2 сут., индекс оплодотворения – в 1,47 и 1,75 раза и вырос процент оплодотворяемости при первом осеменении в 2,0 и 3,0 раза (Р<0,05-0,01), нежели в контрольной группе.

Использованные в опытах биопрепараты Prevention-N-E и Salus-EG оказывали положительное влияние на активизацию потенциала молочной продуктивности импортных голштинских нетелей, которая заложена в них генетически. Зарегистрировано, что после отела у животных подопытных групп удой за 305 дней лактации был выше на 121 и 157 кг (Р<0,05), чем в контроле. Массовая доля жира в молоке и содержание белка в 1-й и 2-й опытных группах также были выше контрольных показателей на 0,08 и 0,09 % и на 0,03 и 0,05 % соответственно.

Установлено, что применение биопрепаратов Prevention-N-E и Salus-EG при транспортировке нетелей способствует наиболее выраженному улучшению физико-химических показателей молока после отела относительно контроля и получению качественной продукции, отвечающей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (TP ТС 033/2013) и ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия».

Установлено, что трехкратное применение иммунотропных препаратов Salus-PE и Salus-EG глубокостельным коровам за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела в количестве 10,0 мл и трехкратные сеансы по 15 минут с интервалом 48 часов электропунктурного воздействия, стимулируют неспецифическую защиту организма, профилактируют послеродовые гинекологические заболевания у коров, чем способствуют улучшению воспроизводительных и продуктивных качеств.

При оценке вышеперечисленных эффектов мы установили, что в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах время отделения плодных оболочек сократилась на 5,3 часа, 6,0 и 5,4 часа, заболеваемость субинволюцией матки уменьшилась в 4,0 раза, 4,0 и 2,0 раза, в 3-й опытной группе развитие эндометрита уменьшилось в 2,0 раза, а в 1-й и 2-й опытных группах он вовсе исключался. Процент возникновения воспалительных процессов в вымени при использовании Salus-EG был в 3,0 раза ниже, чем при использовании Salus-PE, и в 1,5 раза ниже, чем при применении электропунктуры. Апробированные методы иммунопрофилактики снизили число случаев субклинического кетоза среди подопытных групп животных в 4,0 раза.

Кроме этого, у подопытных животных (1-я, 2-я и 3-я опытные группы) сокращались время проявления первой половой охоты на 14,1 сут., 18,8 и 14,9 сут., индекс осеменения на 27 %, 30 и 23% и сервис-период – на 25,2 сут., 35,5 и 23,0 сут., а процент оплодотворенных коров в первую половую охоту увеличился в 1-й и 3-й опытных группах на 30 %, во 2-ой – на 40 %.

Морфологические показатели крови животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп после отела оказались выше контрольных данных: эритроциты – на 6,1 %, 9,8 и 4,7 %, гемоглобин – на 3,4 %, 4,8 и 3,5 % (Р<0,05-0,01). В крови животных в группах контроля и 3-й опытной уровень лейкоцитов через 5-10 дней после отела вырос на 9,8 % и 14,2 %, а в 1-й и 2-й группах, наоборот, снизился на 1,2 % и 2,08 % соответственно. Животные контрольной группы по количеству общего белка в сыворотке крови уступали животным 1-й, 2-й и 3-й опытных групп на 6,9 %, 7,4 и 2,3 % соответственно (Р<0,05-0,01). Содержание γ-глобулинов, уровень резервной щелочности, количество глюкозы, общего кальция, неорганического фосфора, каротина в сыворотке крови новотельных коров 1-й, 2-й и 3 опытных групп было выше контроля соответственно на 0,7 г/л, 0,4 и 0,5 г/л (Р<0,001), на 8,4 %, 9,1 и 0,8 % (Р<0,05-0,01), на 23,7 %, 26,2 и 21,1 % (Р<0,05), на 0,22 ммоль/л (10,9 %), 0,05 ммоль/л (4,5 %) и 0,01 ммоль/л (2,3 %) (Р<0,05), на 0,23 ммоль/л (16,4 %), 0,27 ммоль/л (19,2 %) и 0,24 ммоль/л (17,1 %) (Р<0,05), на 0,9 мг/%, 1,0 и 0,1 мг/%. Активность АЛТ у новотельных коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп была достоверно ниже, нежели в контрольной группе, соответственно на 11,2 ед./л, 8,15 и 9,77 ед./л или на 21,3 %, 15,5 и 18,6 % (Р<0,05), а АСТ – на 16,19 ед./л, 13,39 и 15,13 ед./л или на 13,73 %, 11,36 и 12,83 %, (Р<0,05).

Применение иммунотропных препаратов Salus-PE и Salus-EG глубокостельным коровам и электропунктурное воздействие на них способствует активации защитных сил и реактивности иммунитета организма. Это подтверждается исследованием показателей неспецифической резистентности организма (фагоцитарная активность лейкоцитов, фагоцитарный индекс, бактерицидная активность сыворотки, лизоцимная активность плазмы, концентрация иммуноглобулинов), которые у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп после отела оказались выше контрольных данных соответственно на 2,9 %, 4,5 и 2,8 %; 0,2 %, 0,8 и 0,3 %; на 5,0 %, 6,2 и 4,3 %; на 2,1 %, 3,3 % и 1,9 %; на 0,8 мг/мл, 1,6 и 1,4 мг/мл.

Установлено, что биопрепараты Salus-PE и Salus-EG, а также электропунктурное воздействие, наиболее полно реализуют биоресурсный потенциал продуктивных качеств коров. От подопытных коров (1-я, 2-я и 3-я опытные группы) за лактационный период получено молока соответственно на 156 кг, 201 и 34 кг (Р<0,01-0,001) больше, чем от животных контрольной группы. Наибольший эффект обеспечивался комплексным биопрепаратом Salus-EG.

Применение разработанных методов иммунопрофилактики позволило улучшить физико-химические и микробиологические показатели коровьего молока, которое соответствовало требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (TP ТС 033-2013) и ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия».

Заключение. На основании многолетних исследований мы можем заключить, что положительный эффект применения разработанных препаратов достигается стимуляцией неспецифической резистентности организма (клеточных и гуморальных факторов) коров.

Предлагаемые биопрепараты предотвращают транспортный стресс и способствуют избирательной мобилизации биоресурсного потенциала производственных и продуктивных качеств коров в периодах сухостоя, новотельности и лактации, полученных от них телят с рождения до достижения возраста 540 суток и импортируемых нетелей, улучшению морфологической и биохимической картины крови, стимуляции активности обмена веществ, клеточных и гуморальных звеньев неспецифической резистентности организма.

Список литературы Коррекция воспроизводительных и продуктивных качеств крупного рогатого скота биопрепаратами серий Prevention и Salus

- Баймишев, Х. Б. Репродуктивные способности нетелей голштинской породы / Х. Б. Баймишев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. -Волгоград. - 2013. - № 2 (30). - С. 146-150. EDN: QCWVJJ

- Казеев, Г. В. Ветеринарная акупунктура (научно-практическое руководство) / Г. В. Казеев // РИО РГАЗУ. - Москва, 2000. - 398 с.

- Конопельцев, И. Г. Воспроизводительная функция коров молочных пород в зависимости от различных факторов / И. Г. Конопельцев, С. В. Николаев, Л. В. Бледных // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак почета" Государственная академия ветеринарной медицины". - Минск. - 2017. - № 1. -С. 70-75. EDN: YPBDLP

- Коршун, С. И. Влияние генотипа по голштинской породе на долголетие и пожизненную продуктивность коров / С. И. Коршун, Н. Н. Климов // Агроэкономика: экономика и сельское хозяйство. - 2017. - № 7 (19). - С. 1-5. EDN: ZEYWTF

- Кочиш, И. И. Корригирование становления антиоксидантно-иммунного статуса организма в условиях регионального йодоселенодефицита / И. И. Кочиш, О. Т. Муллакаев, А. В. Никулина, Р. А. Шуканов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань. - 2022. - Т. 252. -№ 4. - С. 132-137. EDN: XKIWJC

- Петрянкин, Ф. П. Иммуностимуляторы в практике ветеринарной медицины / Ф. П. Петрянкин, В. Г. Семенов, Н. Г. Иванов // Монография. - Чебоксары: Новое Время, 2015. - 272 с. EDN: YSFDLX

- Симурзина, Е. П. Оптимизация воспроизводительных и продуктивных качеств скота отечественными иммуностимуляторами / Е. П. Симурзина, В. Г. Семенов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2019. - Т.240 (IV). - С.180-187. EDN: WEMEAY