Корреляционные уровни в верхнем фамене и турне севера Урала и гряды Чернышева

Автор: Плотицын А.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (259), 2016 года.

Бесплатный доступ

В связи c перспективностью верхнедевонско-нижнекаменноугольного стратиграфического интервала севера Урала и Предуральского краевого прогиба для поиска углеводородов и ряда других полезных ископаемых актуальным является создание детальной стратиграфической основы и выявление уровней, обладающих наибольшим корреляционным потенциалом. Охарактеризованы границы биостратиграфических подразделений по конодонтам (expansa, praesulcata, sulcata, duplicata, sandbergi, quadruplicata, isosticha) и следы глобальных событий (Дасберг, Хангенберг и Среднетурнейское событие) в разрезах верхнего фамена и турне севера Урала и гряды Чернышева (разрезы рр. Кожим, Сывъю, Изъяель и Малая Уса). В результате выявлены уровни, обладающие наибольшим коррелятивным потенциалом (нижняя граница зоны sulcata, нижняя граница зоны quadruplicata, трангрессивные фазы Среднетурнейского и Хангенбергского глобальных событий). Детальные исследования распределения конодонтов в пограничном девонско-каменноугольном интервале позволили установить, что таксоны Polygnathus purus Voges и Pseudopolygnathus primus Branson et Mehl начинают свое распространение от уровня первого появления Siphonodella sulcata (Huddle) и, следовательно, могут определять положение границы между системами в разрезах севера Урала и гряды Чернышева.

Конодонты, корреляционные уровни, события, фамен, турне, биостратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/149129214

IDR: 149129214 | УДК: 551.734.5+551.735.1 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-7-46-53

Текст научной статьи Корреляционные уровни в верхнем фамене и турне севера Урала и гряды Чернышева

В настоящее время ведущее значение при сопоставлении пространственно разобщенных стратонов имеет палеонтологический метод. Однако, как показывает практика, не все границы биостратиграфических подразделений, установленных в изучаемых разрезах, изохронны, что сказывается на точности корреляционных построений. Более высокую достоверность при корреляции частных разрезов удаленных территорий показывают глобальные геологические события [8], но их следы имеют различную степень выраженности в зависимости от региона и не обеспечивают той степени детальности, которую показывают биостратиграфические подразделения, в частности по конодонтам.

В связи с вышеизложенным перспективным представляется выявление стратиграфических уровней, обладающих наибольшим коррелятивным потенциалом. Для достижения этой цели необходимо комплексное рассмотрение и оценка границ биостратиграфических подразделений и следов глобальных геологических событий в разрезах севера Урала и гряды Чернышева.

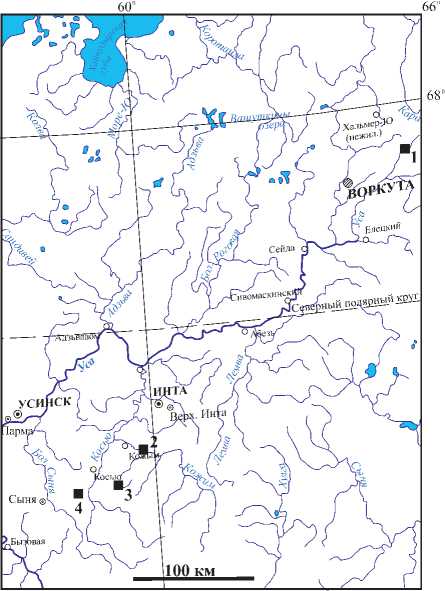

В основу работы положены данные, полученные при изучении разрезов Приполярного Урала (рр. Сывъю, Кожим), Полярного Урала (р. Малая Уса) и гряды Чернышева (р. Изъяель) (рис. 1), а также данные предшествующих исследований по разрезам Приполярного Урала (рр. Сывъю, Кожим и 46

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов:

1 — р. Малая Уса; 2 — р. Кожим; 3 — р. Сывъю; 4 — р. Изъяель

Fig. 1. Locality map of the studied sections:

1 — Malaya Usa River section; 2 — Kozhim River section;

3 — Syvyu River section; 4 — Izyael River section

руч. Константинов), гряды Чернышева (р. Вангыр) и Печорской гряды (р. Каменка) [3, 4, 6, 13, 16, 18, 23, 26, 32].

Биостратиграфические корреляционные уровни

В верхнефаменско-турнейских глубоководно-шельфовых отложениях севера Урала и гряды Чернышева установлено присутствие семи стандартных зональных биостратиграфических подразделений по конодонтам [24, 33]: expansa, praesulcata, sulcata, duplicata, sandbergi, quadruplicata, isosticha (рис. 2). Ниже приводится краткая характеристика границ выделенных конодонтовых зон и подзон и оценивается их корреляционный потенциал.

Нижние границы верхнефаменских зон expansa и praesulcata достоверно не определены ни в одном из исследуемых разрезов. Зональный вид зоны expansa (Palmatolepis gracilis expansa Sandberg et Ziegler) встречается довольно редко, и границы зоны чаще всего проводятся по присутствию видов, чье распространение начинается c основания или ограничено пределами этой зоны (например: Polygnathus experplexus Sandberg et Ziegler, Bispathodus stabilis M2 (Branson et Mehl), Pseudopolygnathus marburgensis marburgensis Bischoff et Ziegler). Проблема выделения зоны praesulcata связана со значительным таксономическим обеднением конодонтов на этом уровне во всех исследуемых разрезах региона. Зональный вид Siphonodella praesulcata Sandberg встречается либо совместно с Siphonodella sulcata (Huddle) уже в турне (разрез р. Кожим), либо незначительно ниже уровня границы между девоном и карбоном после интервала, не охарактеризованного конодонтовыми остатками (разрезы рр. Сывъю, Изъяель). Таким образом, нижние границы вышеописанных биостратиграфических подразделений обладают низким корреляционным потенциалом.

Нижняя граница зоны sulcata установлена в разрезах рр. Кожим, Сывъю и Изъяель по немногочисленным находкам вида Siphonodella sulcata (Huddle). В целом, несмотря на спорадические находки зонального вида, уровень основания зоны sulcata хорошо выделяется при биостратиграфическом анализе и характеризуется вспышкой видового разнообразия после кризиса, вызванного последствиями Хангенбергского глобального геологического события (рис. 3). Этот уровень хорошо прослеживается в разрезах севера Урала и гряды Чернышева и может выступать в качестве надежного корреляционного биостратиграфического уровня.

Основание зоны duplicata удалось биостратиграфически обосновать лишь в разрезах рр. Кожим и Изъяель. Эта граница в исследуемом регионе палеонтологически обосновывается лишь редкими находками зонального вида Siphonodella duplicata (Branson et Mehl) и вида Siphonodella bransoni Ji, на уровне первого появления которых явного повышения таксономического разнообразия не наблюдается. В целом этот уровень в разрезах региона характеризуется низким корреляционным потенциалом.

Нижняя граница подзоны верхняя duplicata диагностирована в разрезах рр. Кожим и Изъяель. Уровень этой границы характеризуется только находками единичных Siphonodella hassi Ji, однако может также определяться по первому появлению Siphonodella obsoleta

|

Общая стратигр. шкала |

Региональная стратигр. схема Западный склон Урала, горизонты по: [15] |

Конодонтовая зональность |

Событийные уровни |

Корреляционные уровни |

||||||||

|

| s О |

ч ч О |

Cl |

CL cq ^ R |

стандартная зональность по: [24, 33] |

зональность no: [10,14] |

зональность используемая в работе |

||||||

|

Os < X О о X X ш ^ < |

Ж S £ S X |

ж S m |

Bep. Й s R |

радаевский |

isosticha -up. crenulata |

texanus |

isosticha |

В 2 к с | § 1 1 |

||||

|

ж s x Ж s |

ж s я X CL m |

косьвинский кизеловский |

anchoralis |

|||||||||

|

typicus isosticha |

с |

L CL СЕ CL ■ |

||||||||||

|

черепетский |

quadruplicata |

quadruplicata |

||||||||||

|

low. crenulata |

||||||||||||

|

Lower Alum Shale Hangenberg ^g |

||||||||||||

|

ж s s s X |

упинский |

sandbergi |

belkai |

sandbergi |

||||||||

|

up. duplicata |

duplicata - |

|||||||||||

|

duplicata |

||||||||||||

|

малевский |

low. duplicata |

|||||||||||

|

sulcata |

sulcata |

sulcata |

||||||||||

|

гумеровский |

||||||||||||

|

о; < О X о m щ |

ж X cl m |

ж s X к e |

ж s и X CL m |

praesulcata |

praesulcata |

praesulcata " |

||||||

|

лытвинский |

||||||||||||

|

expansa postera |

expansa postera |

expansa “ |

||||||||||

|

кушелгинский |

||||||||||||

|

Dasberg |

||||||||||||

Рис. 2. Стратиграфическая схема. Светло-серым цветом отмечен рассматриваемый в работе стратиграфический интервал. В графе «Корреляционные уровни»: короткая поперечная полоска — граница зоны (подзоны)/следы события — фиксируются недостаточно уверенно; длинная поперечная полоска — граница зоны(подзоны)/следы события — распознаются надежно

Fig. 2. Stratigraphic scheme. Light gray rectangle marks the stratigraphic interval under consideration. Correlation levels: short lateral stripe — the border of zone (subzone) / event is hardly distinguished; long lateral stripe — the border of zone (subzone) / event is detected reliably

Конодонты

Б

с

D

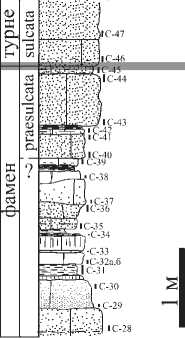

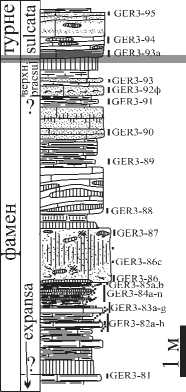

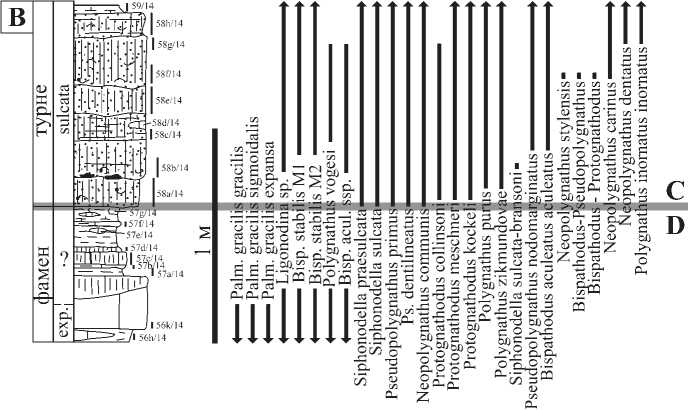

Рис. 3. Граница между девонской и каменноугольной системами в изученных разрезах:

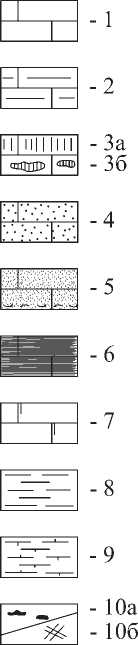

А — р. Сывъю; Б — р. Изъяель; В — р. Кожим. Условные обозначения: 1 — известняк; 2 — глинистый известняк; 3а — кремнистый известняк; 36 — стяжения кремня в известняке; 4 — известняковый песчаник; 5 — биокластовый известняк; 6 — тонко-горизонтально-слоистый известняк; 7 — перекристаллизованный известняк; 8 — аргиллит; 9 — известковистый аргиллит; 10а — конкреции и скопления пирита; 106 — прожилки кальцита

Условные обозначения:

Fig. 3. Devonian/Carboniferous boundary in the studied sections

A — Syvyu River section; Б— Izyael River section; В — Kozhim River section.Legend: 1 — limestone; 2 — clayey limestone; 3 — cherty limestone; 4 — calcareous sandstone; 5 — bioclastic limestone; 6 — laminated limestone; 7 — recrystallized limestone; 8 — mudstone; 9 — calcareous mudstone; 10a — concretions and accumulations of pyrite; 106 — calcite veinlets

Hass, Siphonodella cooperi Hass и Siphonodella belkai Dzik. Спорадические находки видов, индексирующих положение основания этой подзоны, в совокупности с обедненным таксономическим составом конодонтов на этом стратиграфическом уровне в изученных разрезах обуславливают низкий корреляционный потенциал.

Основание зоны sandbergi биостратиграфически обосновано только в разрезе р. Кожим [26]. Этот уровень характеризуется таксономической обедненно-стью и редкой встречаемостью конодонтов, что обуславливает его низкий корреляционный потенциал.

Нижняя граница зоны quadruplicata установлена в разрезах рр. Кожим, Изъяель и Малая Уса. В разрезах рр. Кожим и Изъяель основанием для проведения границы являются находки вида Siphonodella quadruplicata (Branson et Mehl). В разрезе р. Малая Уса основание зоны обосновано находками вида Hindeodus cristulus (Youngquist et Miller), который начинает свое распространение с верхнего турне в разрезах различных регионов мира [7, 21, 22, 27 и др.]. В целом этот уровень уверенно распознается в разрезах региона и имеет высокий корреляционный потенциал.

Граница зон isosticha и quadruplicata достоверно не опознается ни в одном из изученных разрезов. Зона isosticha установлена в разрезе р. Кожим по исчезновению почти всех сифоноделл, кроме зонального вида Siphonodella isosticha (Cooper). Плохая распознаваемость нижней границы isosticha обуславливает невозможность использования ее в качестве корреляционного уровня.

Событийно-стратиграфические корреляционные уровни

Событийно-стратиграфическая методика как отдельное направление междисциплинарных исследований обособилась в конце 1970-х — начале 1980-х гг. и в настоящее время пользуется большой популярностью, что подтверждается многочисленными публикациями (см. обзоры [1, 29]).

Верхний фамен характеризуется несколькими критическими рубежами в развитии биоты. Наиболее крупное Хангенбергское глобальное геологическое событие (Hangenberg Global Geological Event) приурочено к пограничному девонско-каменноугольному интервалу (конодонтовая подзона средняя praesulcata) [28]. Стратиграфически ниже, на границе нижней и средней подзон зоны expansa, отмечается другое глобальное событие несколько меньшего масштаба — событие Дасберг (Dasberg Event) [19]. В пограничном нижневерхнетурнейском интервале, приблизительно на уровне первого появления вида Siphonodella crenulata (Cooper), в различных регионах мира отмечается присутствие следов Среднетурнейского события (Lower Alum Shale Event) [19]. Эти глобальные события прослежены и изучены в ряде североуральских разрезов [5, 9, 11, 30].

Следы события Дасберг установлены в глубоководно-шельфовых разрезах рек Кожим и Сывъю, однако проявлено это событие слабо. Кратковременная трансгрессия (трансгрессивная фаза события Дасберг), на фоне которой происходило формирование пачки кремнистых аргиллитов в кремнисто-глини-сто-карбонатных отложениях, диагностируется неу веренно, вследствие чего следы этого события обладают невысоким корреляционным потенциалом.

Следы Хангенбергского глобального геологического события установлены в разрезах рек Кожим, Сывъю и Изъяель. Следы проявления Хангенбергского геологического события легко распознаются в глубоководно-шельфовых разрезах севера Урала и гряды Чернышева благодаря седиментологическому маркеру в виде темноцветной кремнисто-глинистой пачки («черные сланцы» Хангенберг), фиксирующей резкую трансгрессию моря [5, 9, 11]. Успешной диагностике этого событийного интервала способствует наличие пачки обломочных известняков, которая залегает, нередко эрозионно, на хангенбергских «черных сланцах». Сам уровень характеризуется крайне редкими, «доживающими» Palmatolepis gracilis ssp. и является рубежом, на котором происходит кардинальная перестройка в конодонтовых комплексах. На этом рубеже происходит вымирание палматолепид, икриодид и ряда полигнатид. Явной изотопно-геохимической аномалии как по углероду, так и по кислороду на уровне «черных сланцев» в разрезах, сформировавшихся в глубоководно-шельфовых обстановках, не отмечается. Однако, несмотря на слабую изотопно-геохимическую проявленность, следы Хангенбергского геологического события в разрезах севера Урала и гряды Чернышева успешно диагностируются благодаря резким седиментологическим и биотическим изменениям, которые позволяют рассматривать трансгрессивную фазу этого события в качестве надежного корреляционного уровня.

Следы Среднетурнейского события установлены в разрезах рек Кожим, Изъяель и Малая Уса. Это событие уверенно распознается в пределах Североуральского региона благодаря резким седиментологическим и биотическим изменениям. Литологически событийный интервал характеризуется накоплением глинистой пачки, контрастной подстилающим и перекрывающим, чаще всего обломочным, отложениям. Наиболее отчетливо это событие проявлено в разрезах, сформировавшихся на склоне внутришельфовых впадин (разрез р. Изъяель), где регрессивные фазы хорошо маркируются благодаря накоплению мощных пачек обвально-оползневых отложений, представленных преимущественно конгло-брекчиями и гравелитами. Диагностику положения событийного интервала существенно облегчает тот факт, что он приурочен к нижней части конодонтовой зоны quadruplicata, нижняя граница которой хорошо распознается и характеризуется обильными комплексами. Изотопно-геохимическая характеристика показала ряд отклонений на событийном уровне, которые в совокупности с литологическими и палеонтологическими данными позволяют наиболее детально охарактеризовать этот интервал. Хорошая распознаваемость уровня трансгрессивной фазы Среднетурнейского события позволяет использовать его в качестве надежного корреляционного уровня.

Граница между девонской и каменноугольной системами

Проблема установления границы между девонской и каменноугольной системами на севере Урала 49

и Приуралье в течение многих лет является одной из дискуссионных [12, 16, 17, 18, 23, 32 и др.]. Наиболее детально граница изучена и охарактеризована конодонтами в разрезах рек Кожим, Сывъю, Подчерем (урочище Кузьяма), Вангыр [4, 9, 13, 23, 25, 26, 31]. Редкая встречаемость зонального вида 5. sulcata (Huddle), первое появление которого служит основанием для проведения нижней границы каменноугольной системы, зачастую контролируется тафономическими процессами, которые наряду со значительной таксономической обедненностью самых верхов фа-мена создали ряд трудностей при определении положения границы между системами в регионе. Все это в совокупности обусловило необходимость пересмотра распределения конодонтов в пограничном интервале севера Урала и гряды Чернышева.

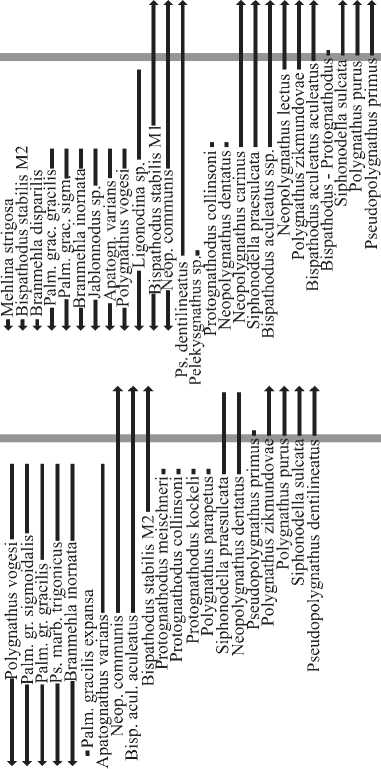

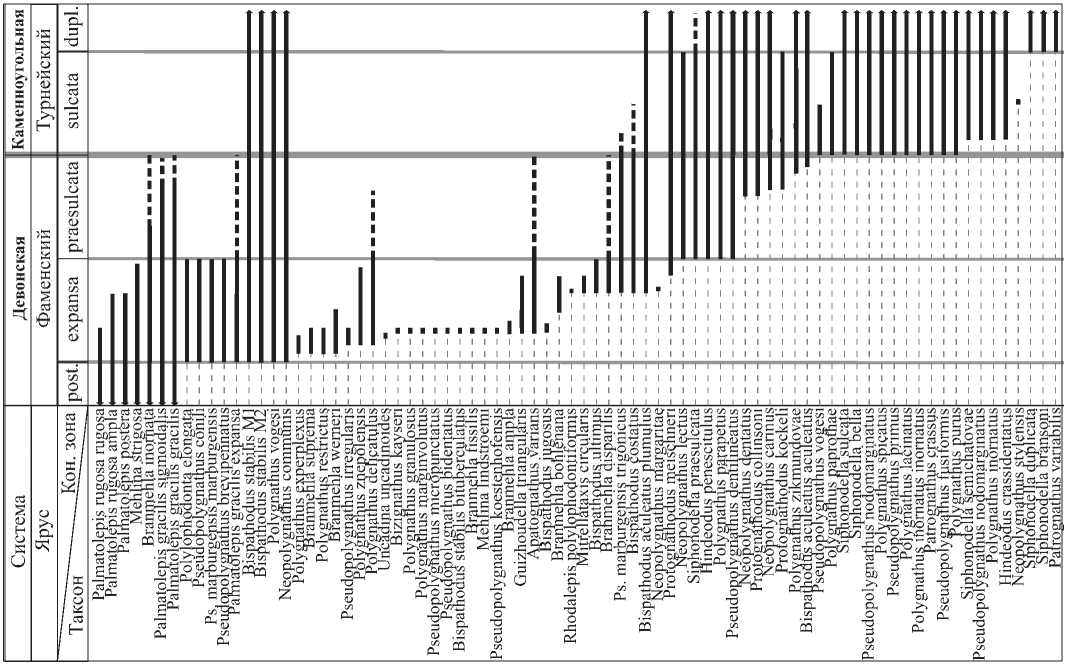

Характер распределения конодонтов в пограничном девон-каменноугольном интервале в разрезах севера Урала и южной части гряды Чернышева с учетом опубликованных данных [4, 6, 13, 16, 23, 26] позволил проанализировать стратиграфическое распространение этих микрофаунистических остатков (рис. 4). Анализ распространения показал, что наряду с первым появлением вида Siphonodella sulcata (Huddle), характеризующего начало турнейского века, отмечается появление ряда других таксонов: Pseudopolygnathus vogesi Rhodes, Austin et Druce, Ps. nodomarginatus Branson, Ps. primus Branson et Mehl, Ps. fusiformis Branson et Mehl, Polygnathus paprothae Bouckaert et Groessens, Pol. spicatus Branson, Pol. lacinatus Huddle, Pol. inornatus inornatus Branson et Mehl, Pol. purus Voges и Patrognathus crassus Kononova et Migdisova и, вероятно, Siphonodella bella Kononova et Migdisova.

В относительно мелководных разрезах, где «стан-дарная» конодонтовая зональность [24] не работает или может быть применена лишь частично, граница между девонской и каменноугольной системами проводится по первому появлению вида Patrognathus crassus Kononova et Migdisova [2]. Кроме того, предполагается, что положение нижней границы турнейско-го яруса может также фиксировать Siphonodella bella Kononova et Migdisova. Pseudopolygnathus vogesi Rhodes, Austin et Druce, Ps. nodomarginatus Branson, Ps.fusiformis Branson et Mehl, Polygnathus paprothae Bouckaert et Groessens, Pol. spicatus Branson, Pol. lacinatus Huddle и Pol. inornatus inornatus Branson et Mehl встречаются в пограничных отложениях рассматриваемого региона крайне редко, что не позволяет достоверно установить диапазон их распространения.

Учитывая вышеизложенное, в качестве дополнительных таксонов помимо Siphonodella sulcata (Huddle), маркирующих положение нижней границы каменноугольной системы, в глубоководно-шельфовых разрезах севера Урала и южной части гряды Чернышева могут рассматриваться Polygnathus purus Voges и Pseudopolygnathus primus Branson et Mehl. Во всех рассматриваемых разрезах первое появление этих таксонов наблюдается на уровне или незначительно выше уровня первого появления Siphonodella sulcata (Huddle). Анализ распространения таксонов вблизи границы в разрезах преимущественно Центральной Европы показал, что Polygnathus purus Voges и Pseudopolygnathus

Рис. 4. Стратиграфическое распространение конодонтов в верхнефаменско-нижнетурнейском интервале разрезов севера Урала и гряды Чернышева

Fig. 4. The stratigraphic distribution of conodonts in the Upper Famennian — Tournaisian of the North Urals and Chernyshev Swell

primus Branson et Mehl встречаются в верхах фаменско-го яруса верхнего девона [20], следовательно, их стратиграфическое значение в качестве реперов границы носит региональных характер.

Выводы

Таким образом, в верхнефаменско-турнейском стратиграфическом интервале в разрезах севера Урала и гряды Чернышева выявлено и охарактеризовано шесть границ биостратиграфических подразделений (нижние границы зон sulcata, нижняя duplicata, верхняя duplicata, sandbergi, quadruplicata и isosticha) и три событийных интервала (событие Дасберг (Dasberg Event), Хангенбергское глобальное геологическое событие (Hangenberg Global Geological Event) и Среднетурнейское событие (Lower Alum Shale Event)). Анализ степени проявленности их в исследуемых разрезах позволил установить уровни, обладающие наибольшим коррелятивным потенциалом (нижняя граница зоны sulcata, нижняя граница зоны quadruplicata, трангрессивные фазы Среднетурнейского и Хангенбергского событий). Эти уровни могут быть рекомендованы для региональных и межрегиональных корреляционных построений.

Детальные исследования распространения конодонтов в пограничном девонско-каменноугольном интервале позволили установить, что таксоны Polygnathus purus Voges и Pseudopolygnathus primus Branson et Mehl вне зависимости от появления вида Siphonodella sulcata (Huddle) могут определять положение нижней границы каменноугольной системы в регионе.

Автор выражает благодарность д. г.-м. н. Т. М. Безносовой, а также анонимным рецензентам за замечания и рекомендации, способствовавшие улучшению статьи.

Исследования поддержаны программой УрО РАН «Тимано-Североуральский палеобассейн в палеозое. Закономерности динамики биотических комплексов, палеобиогеография и палеоклиматология». Проект № 15-18-5-37.

Список литературы Корреляционные уровни в верхнем фамене и турне севера Урала и гряды Чернышева

- Алексеев А. С. Глобальные биотические кризисы и массовые вымирания в фанерозойской истории Земли // Биотические события на основных рубежах фанерозоя. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 22-47.

- Барсков И. С., Кононова Л. И., Мигдисова А. В. Конодонты нижнетурнейских отложений Подмосковного бассейна // Палеонтологическая характеристика стратотипических и опорных разрезов карбона Московской синеклизы. М.: Изд-во МГУ, 1984. С.3-33.

- Вевель Я. А., Журавлев А. В., Попов В. В. Пограничные отложения девонской и каменноугольной систем в разрезе на р. Каменка (Печоро-Кожвинский мегавал, Тимано-Печорская провинция) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012, вып. 7, № 1, доступна на: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf.

- Деулин Ю. В. Конодонты и корреляция продуктивных на нефть верхнедевонских отложений севера Тимано-Печорской провинции. Архангельск: Правда Севера, 2006. 253 с.

- Журавлев А. В. Фациально-стратиграфические аналоги сланцев и известняков Хангенберг на Приполярном Урале // Известия вузов. Геология и разведка. 1990. № 8. С. 121-123.